Знакомство с Пикабу

Всем привет! Меня зовут Яся, я недохудожник)

И здесь, на Пикабу, я хочу начать выкладывать свои работы, какими бы они ни были. В основном это наброски или работы для ВУЗа, так как я сейчас учусь на 4 курсе режиссуры мультимедиа.

Отчасти, это моя терапия, так как за время обучения в вузе я стала бояться публиковать свои работы. Надеюсь, что на пикабу мне помогут преодолеть мои страхи и подтолкнут двигаться вперёд).

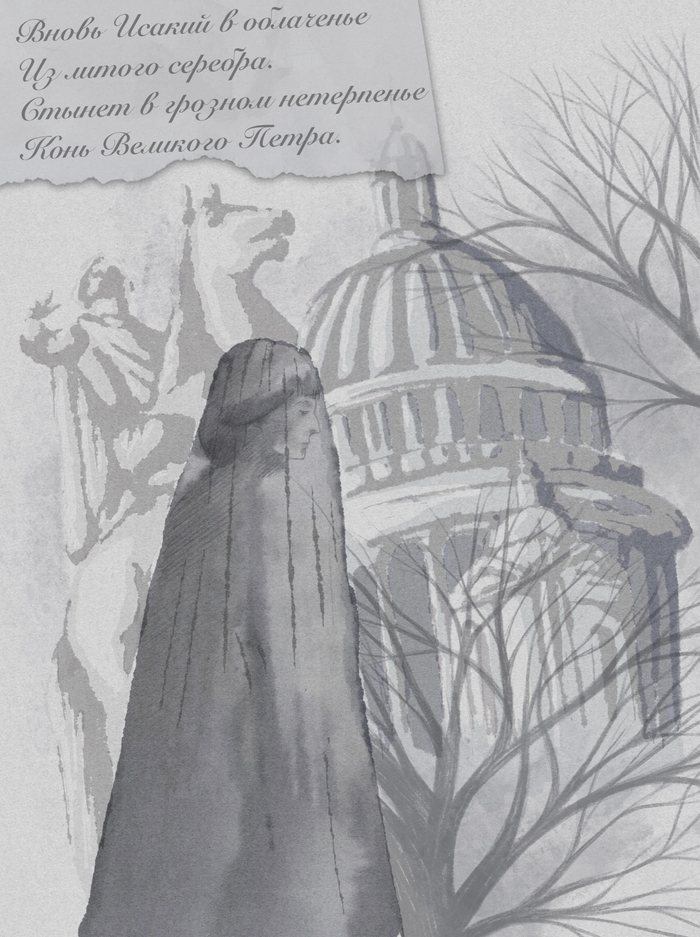

В этом посте я оставлю свою работу по Анне Ахматовой. Это было одно из заданий в университете, мне за него еле-еле натянули зачёт. Я знаю, что есть огрехи в плане композиции (например, голова над головой.. -_- ), но я не считаю, что это такая уж плохая работа, я ею в какой-то мере даже горжусь) Как минимум, это одна из немногих моих полноценных работ, а это, наверно, уже что-то :)

Несбывшаяся мечта Николая Гумилёва

Красивое имя Муза Дальних Странствий придумал, точнее, создал знаменитый поэт с удивительной и трагической судьбой Николай Степанович Гумилев (1886-1921). Его фантазия дала свободу десятой музе в истории человеческих мифов, и она стала покровительницей всех, кто идет вперед – земными или морскими дорогами, летит в небесах или безвоздушном пространстве. Главное – вперед! К неизведанному, какие бы опасности оно не таило для первопроходца.

Николай Гумилёв любил Африку в целом и Абиссинию (Эфиопию) в частности. В этом он был не одинок, поскольку экзотика Чёрного континента вызывал интерес у многих представителей русской культуры. Но он не ограничивался восторгами на расстоянии, а взял и поехал туда, занявшись вполне серьёзными исследованиями.

Изначально Гумилёв вдохновлялся подвигами русских офицеров-добровольцев, помогавших абиссинцам в 1895–1896 годах отражать итальянскую агрессию.

Первая его поездка состоялась в 1907 году, в значительной степени спонтанно. Двадцатиоднолетний молодой человек сэкономил на путешествие некоторые средства из родительской «стипендии», присылаемой ему, пока он учился в парижской Сорбонне.

Незадолго до своего вояжа он в очередной раз сделал предложение руки и сердца Анне Горенко, которая вскоре станет известной поэтессой Анной Ахматовой, и получил отказ. Так что Африка стала для него в некотором роде средством успокоения сердечной раны.

Обстоятельства и подробности этого путешествия весьма туманны.

25 сентября он отправляется в Одессу, оттуда – в Джибути, затем в Абиссинию. Ночевал в трюме парохода, причём даже был арестован за попытку попасть зайцем на судно.

Известно, что Гумилёв побывал в Аддис-Абебе на парадном приёме у негуса. Как он смог попасть на приём к эфиопскому императору и что сблизило этих двух людей – молодого русского поэта и умудрённого опытом Менелика II, – остается тайной. В статье «Умер ли Менелик?» поэт обрисовал интриги при дворе и раскрыл личное отношение к происходящему, что доказывает его изрядную информированность. Домой он вернулся полный впечатлений и планов на будущее.

В 1909 году Гумилев всё же добивается руки Ахматовой и вновь уезжает в Африку, на этот раз в составе экспедиции. Исследователи проходят пустыню, неоднократно подвергаются нападению аборигенов (у многих племён существовал обычай, по которому жениться мог лишь тот, кто уже убил человека), переправляются в корзинах на верёвках через реку, кишащую крокодилами. Гумилёв, уставший от африканского зноя, загоревший и жаждавший рассказать о своих открытиях и находках, в конце февраля, достигнув Джибути, отбыл домой. Дата его отплытия от берегов Африки неизвестна, но в марте 1911 года на пароходе через Александрию и Стамбул он прибыл в Одессу.

Из долгого путешествия Гумилёв вернулся не совсем здоровым (получил в Абиссинии болотную лихорадку – малярию), но не отлёживался дома, а спешил поделиться с друзьями своими впечатлениями.

Африка не отпускала Николая Степановича даже на родине. С этим связан забавный случай. Поэт и издатель Владимир Нарбут, соратник Гумилёва по «Цеху поэтов», был известен любовью к розыгрышам и эпатажу. В 1912 году он издал скандальный сборник стихов «Аллилуия», который тут же был запрещён цензурой.

Против поэта начали судебное разбирательство. Чтобы избежать суда, Нарбут наскоро собирается и покидает в неизвестном направлении Петербург. Через несколько месяцев после его исчезновения во все петербургские редакции пришла телеграмма: «Абиссиния. Джибути. Поэт Владимир Нарбут помолвлен с дочерью повелителя Абиссинии Менелика».

Телеграмма оказалась очередной шуткой поэта. Но вскоре Нарбут и сам написал об этом в письме из Гранд-отеля в Джибути, припечатав на него герб Нарбутов: «Дорогие друзья (если вы мне ещё друзья), шлю привет из Джибути и завидую вам, потому что в Петербурге лучше. Приехал сюда стрелять львов и скрываться от позора. Но львов нет, и позора, я теперь рассудил, тоже нет». О своём браке он с иронией замечает: «Брак мой с дочкой Менелика расстроился, потому что она не его дочка. Да и о самом Менелике есть слух, что он семь лет тому назад умер».

Объявился Нарбут так же неожиданно, как и пропал, и обо всём рассказал на устроенном им вечере по случаю возвращения из Абиссинии в Петербург. Друзья настолько привыкли к розыгрышам и шуткам Владимира Ивановича, что не поверили даже в его поездку в Африку. Тогда тот с возмущением воскликнул: «А вот приедет Гумилёв, пусть меня проэкзаменует!» Гумилёв действительно проэкзаменовал Нарбута на знание местных абиссинских особенностей и некоторых терминов, а также адресов соответствующих заведений, о которых, по словам поэта, в присутствии дам говорить неудобно. После этого Николай Степанович объявил, что Нарбут не врёт и действительно был в Джибути.

Новая экспедиция Гумилёва по Эфиопии состоялась в 1913 году. Николай Степанович особенно подчёркивал, что именно это путешествие в Абиссинию он совершил в качестве руководителя экспедиции, посланной Академией наук. Помощником Гумилёв выбрал своего племянника Николая Сверчкова – любителя охоты и естествоиспытателя, «покладистого человека, не боящегося лишений и опасностей».

В апреле – августе 1913 года Санкт-Петербургский музей антропологии и этнографии добился государственных дотаций на дальние экспедиции. Музею требовались африканские коллекции. Гумилёв показался для руководителей музея фигурой подходящей, хотя профессиональным этнографом не был, соответствующего образования не получал, в этнографических учреждениях никогда не работал. Да и претендовал он на славу поэта, путешественника и воина, но никак не профессионального учёного. И всё же директору музея академику Василию Радлову и учёному, хранителю музея Льву Штернбергу он подошёл.

Дело в том, что профессиональных этнографов-африканистов в России тогда вообще не было. Гумилёв же знал страну, был молод, здоров, полон энергии. Он буквально рвался в Африку, и маршрут ему утвердили: изучение восточной и южной частей Абиссинии и западной части Сомали. Задачи – делать фотоснимки, собирать этнографические коллекции, записывать песни и легенды, собирать зоологические коллекции.

Отъезд Гумилёва был назначен на 7 апреля 1913 года. Ему только что исполнилось 27 лет. Сохранилось несколько писем и открыток, посланных с дороги и вскоре по прибытии в Джибути и Абиссинию. Среди них и письма к Анне Ахматовой. Кроме того, он начинает вести «Африканский дневник», в котором пишет о дружбе с турецким консулом, назначенным в Харар. Эта встреча оказалась важной. Встречать турецкого консула в Харар приехал один из сомалийских вождей, и у его свиты Гумилёву удалось купить немало интересных предметов для петербургского музея.

Харар очень привлекал Гумилёва, поскольку имел многовековую историю и разноплеменное население. Здесь он встретил человека, который потом стал императором и правил поразительно долго – 44 года. Фактически российский поэт оказался первым, кто рассказал о нём, описал его внешность, манеры, его жену, дом.

Этот молодой человек стал известен миру под именем Хайле Селассие I – император Абиссинии с 1930 по 1974 год. Его считали 225-м потомком царя Соломона и царицы Савской.

Хайле Селассие не без гордости вспоминал в автобиографии «Моя жизнь и прогресс в Эфиопии», как, едва придя к власти, запретил отрубать руки и ноги (это было привычным наказанием даже за мелкие проступки). Запретил он и варварский обычай четвертования, который публично исполнял самый близкий родственник: сын убивал отца, мать – сына. Запретил работорговлю.

Гумилёв встретился с Хайле Селассие, когда тот был губернатором Харара и окружавших его территорий. Звали его тогда Тэфэри Мэконнын, и было ему чуть больше 21 года.

Русский путешественник излагает свои впечатления от встречи с молодым губернатором, отмечая, что он один из самых знатных людей в стране и ведёт «свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской», сын двоюродного брата и друга Менелика, великого негуса Абиссинии, а его жена – внучка покойного императора и сестра наследника престола.

Экспедицию преследовали постоянные испытания. Сначала из-за размытых путей исследователи не смогли добраться по железной дороге до Харара. На одной из переправ по пути в селение Шейх-Гуссейн Сверчкова чуть не утащил крокодил, после этого возникли проблемы с провизией, но всё же цель оказалась достигнута. Там Гумилёв решил проверить свою греховность – по абиссинской традиции ему следовало обнаженным пролезть в узкую щель между двумя камнями. Если испытуемый застревал, то умирал в страшных мучениях – никто не смел помочь ему выбраться и даже дать воды или хлеба. У камней лежало множество костей – грешников было предостаточно. Гумилёв рискнул – и благополучно вернулся, чем заслужил еще большее уважение местного населения.

29 июля 1913 года в «Африканском дневнике» поэта сделана последняя запись. Но экспедиция на этом не завершилась. В начале августа Гумилёв и Сверчков в Дире-Дауа ждут денег, так как им не на что отправиться назад. 8 августа Николай Степанович вынужден был обратиться с просьбой одолжить необходимую сумму к русскому послу в Абиссинии Чемерзину. Посол дал поэту сто сорок талеров, которые тот обязался вернуть по прибытии в Россию.

Гумилёв сдал в качестве отчеёа три коллекции в Музей антропологии и этнографии, а Николай Сверчков – около двухсот пятидесяти негативов с описью отснятого материала. В первую коллекцию попали экспонаты, собранные в Хараре. Их сорок шесть. Вторая коллекция содержала предметы быта сомалийцев и насчитывала сорок восемь предметов. В третьей, представлявшей галласские племена коту и арусси из провинций Арусси, Аппия, Бали и Мета, было тридцать четыре предмета. Четвёртую коллекцию, которую музей не мог купить, поэт подарил. В неё вошли предметы абиссинского быта.

Гумилёв хотел организовать ещё несколько экспедиций в Африку, но грянувшая в августе 1914 года Первая мировая война нарушила его планы. Он ушёл на фронт, где за храбрость заработал два Георгиевских креста и офицерское звание.

Окончательный крест на исследовании Африки поставила революция.

В стихотворении «Абиссиния» поэт писал:

Есть музей этнографии в городе этом

Над широкой, как Нил, многоводной Невой,

В час, когда я устану быть только поэтом,

Ничего не найду я желанней его.

Я хожу туда трогать дикарские вещи,

Что когда-то я сам издалёка привез,

Чуять запах их странный, родной и зловещий,

Запах ладана, шерсти звериной и роз.

И я вижу, как знойное солнце пылает,

Леопард, изогнувшись, ползет на врага,

И как в хижине дымной меня поджидает

Для веселой охоты мой старый слуга.

2 августа 1921 года Николая Гумилёва арестовали по обвинению в участии в заговоре Таганцева и Петроградской боевой организации. В конце месяца поэт и еще 60 человек были расстреляны. Точная дата и место расстрела неизвестны до сих пор.

Анна Ахматова про арест Дональда Трампа

"Какую биографию, однако, делают нашему рыжему!" (с) Анна Ахматова

В это время много лет назад...

"Пока гроб Сталина стоял в Колонном зале, лучшие исполнители играли по очереди (рассказывал скрипач Давид Ойстрах).

Там же они могли немного отдохнуть и подкрепиться.

За занавеской стояли стулья, стол с бутербродами и чаем.

В какой-то момент за эту занавеску заглянул Хрущев - лицо небритое, усталое, но довольное.

Оглядев сидевших там знаменитых музыкантов, он сказал вполголоса:

" - Повеселей, ребятки!" И лысая голова исчезла."

Ардов Михаил. Воспоминания об Ахматовой (Ордынка)

Петербургский вечер памяти Анны Ахматовой

Согласно давно сложившейся в театре «НЕОЛИРА» традиции, каждое 5 марта, в годовщину смерти Анны Ахматовой, труппа театра собирается вместе, чтобы почтить память великого русского поэта. Но в этом году было принято решение провести смелый эксперимент - на этот раз всю программу вечера проведет основатель, идейный вдохновитель и художественный руководитель театра - Антон Тарасов. В программе: стихи разных лет, страницы жизни, поэма «Реквием», а также «Поэма без героя».

Чтец этого вечера, Антон Тарасов - не просто руководитель театра, он - тонко чувствующая натура, полная внутренней боли, которая так сильно резонирует с болью самой Анны Андреевны Ахматовой. Антон, психолог по образованию, в жизни нашёл себе иное призвание. Он - композитор, на его счету сотни всем известных хитов. Он - писатель, написавший роман «Ирония фарта», трёхтомник «Карельская сага» и другие книги, получившие восхищённые отзывы критиков и читателей. Что же касается театра «НЕОЛИРА» - это уже нашумевшее в Петербурге объединение современных литераторов. На счету объединения десятки мероприятий, каждое из которых неизменно собирает полные залы. Среди состоявшихся мероприятий артели: квартирники, флешмобы, открытые микрофоны, концертные программы и многое другое.

Ответ на пост «Анна Ахматова, Двадцать первое. Ночь. Понедельник»1

Анна Ахматова.

Дверь полуоткрыта,

Веют липы сладко…

На столе забыты

Хлыстик и перчатка.

Круг от лампы желтый…

Шорохам внимаю.

Отчего ушел ты?

Я не понимаю…

Радостно и ясно

Завтра будет утро.

Эта жизнь прекрасна,

Сердце, будь же мудро.

Ты совсем устало,

Бьешься тише, глуше…

Знаешь, я читала,

Что бессмертны души.

Анна Ахматова, Двадцать первое. Ночь. Понедельник1

Двадцать первое. Ночь. Понедельник.

Очертанья столицы во мгле.

Сочинил же какой-то бездельник,

Что бывает любовь на земле.

И от лености или со скуки

Все поверили, так и живут:

Ждут свиданий, боятся разлуки

И любовные песни поют.

Но иным открывается тайна,

И почиет на них тишина…

Я на это наткнулась случайно

И с тех пор все как будто больна.