Ответ на пост «Думайте кого как записать в телефоне, предупреждения пост»7

Немного о другом.

Из-за того, что всякие контролёры счётчиков и прочие записывают Вас по домашнему адресу, а потом ещё и ставят себе приложение которое начинается на Get можно узнать где вы живёте. По себе проверял. Оказалось у двоих абонентов Я записан именно так.

Разрыв шаблона1

Утро. Медленно ковыряя в носу листаю ленту Пикабу. Солнце только встало, на работу только через 2 часа - благодать.

В Вк пишет симпатичная девушка:

- Здравствуйте! Я из налоговой и вы тут декларацию подавали.

Я не смогла вам дозвониться на указанный телефон по этому пишу сюда.

Вы там не указали вычет на покупке продаже авто. Подайте пожалуйста сегодня уточнённую декларацию и укажите там что машину продали дешевле чем купили. А то если сегодня не сдать мне придётся вернуть декларацию на устранение ошибок.

Представьте инспектор! (или кто то выполняющий его роль) из налоговой! нашла в декларации ошибку, позвонил чтобы я быстро! исправил, не дозвонившись нашла меня в Соц сетях! И написала туда. Я был в шоке.

Когда я последний раз был в налоговой года 3 назад, меня там нахуй послали.

Ps: Быстро поправил, отправил ей, он за 5 минут проверила, сказала «все ок» и мы попрощавшись разбежались по своим делам.

Девушке Ангелине отдельное спасибо ❤️

Заря кораблестроительной эпохи. Вёсла, тараны и немного парусов

Море было основой большинства цивилизаций средиземноморья, так и или иначе повлиявших на современность. Среди них Древний Египет, Греция и Рим — страны, неразрывно связанные со Средиземным морем. Именно там появлялись собственные школы кораблестроения и мореплавания, а поскольку войны в те времена были отнюдь не редкостью, а скорее обыденностью, инженерная и научная мысль создавала всё более крупные, технологичные и лучше приспособленные к бою корабли. Несмотря на то, что люди тогда были ограничены технологиями своего времени, им подчас удавалось создать поистине впечатляющие образцы, которые могут поразить воображение и современного человека.

Трансатлантические переходы на бумажных кораблях

Цивилизация древнего Египта, одна из древнейших в истории человечества, напрямую зависела от разливов Нила. Неудивительно, что судоходство всегда имело для египтян первостепенное значение. Наверное, самым древним типом кораблей из построенных в этой стране и многократно воспроизведённых в настенных росписях, были папирусные лодки. Передвижение на этой лодке, которая по сути — несколько плотных связок прутьев и растений, может показаться крайне небезопасным, но это отнюдь не так. Изначально египтяне использовали такие лодки, чтобы передвигаться по рекам, однако позже размеры этих судов эволюционировали до вполне сопоставимых с настоящими кораблями, на которых уже можно было выходить в море.

Копия папирусной лодки «Ра-2», которую использовал Тур Хейердал для своего плавания

Но может ли держаться на воде, выдерживать вес груза и людей, пускай и огромный, но фактически бумажный корабль? Оказалось — ещё как может! Это уже в XX веке подтвердили исследования и эксперименты: должным образом собранная папирусная лодка выдерживает около двух месяцев плавания в открытом океане.

Известный путешественник Тур Хейердал, выбрав точкой отправления берега Северной Африки, в 1969 году попытался пересечь Атлантику и построил лодку из папируса в соответствии с макетами и рисунками лодок Древнего Египта. Первая версия, называвшаяся «Ра», разломилась на части, когда до американского континента оставалось несколько сотен метров. Однако уже второй прототип «Ра-2» уверенно достиг Барбадоса, и это доказало не только надёжность архаичной конструкции, но и намекнуло, что древние мореплаватели технически вполне могли совершать трансатлантические переходы и достичь Нового Света.

Главная парадигма кораблестроения

Несколько позднее Египетское царство столкнулось с набегами так называемых «народов моря». Они оказались предками множества народов, одними из которых были финикийцы. Прославленные мореходы, они совершили множество революций в кораблестроении и провернули такие масштабные исследовательские экспедиции, что повторить их смогли только много веков спустя. Разумеется, чтобы совершать такие далёкие путешествия, им требовались соответствующие корабли.

Без сомнения, великие для своего времени экспедиции финикийцев — заслуживают отдельного внимания, ведь они перевернули представление о существовавшем тогда мире. О «волосатых людях, Оловянных островах, основании поселений и ресурсных колоний на территории современной Европы можно прочитать в статье «Античное время первых».

Потому считается, что именно финикийцы создали кораблестроительную парадигму, которая стала классической навсегда — трюм, палуба и мачта с одним прямым парусом. Конечно, со временем мачт стало больше, появились многочисленные дополнения и детали, но суть была заложена именно тогда и именно ими. Во всяком случае, финикийские суда, согласно дошедшим до нас описаниям и изображениям, были как раз такими.

Финикийское торговое судно. Барельеф на саркофаге

Боевые суда с одним или несколькими рядами вёсел существовали и раньше, однако свою известность они получили в составе флота Древней Греции. Этот класс судов был весьма разнообразен и по-разному назывался у разных народов. На биремах с двумя рядами вёсел бороздили моря ещё финикийцы. И это, скорее всего, был самый распространённый вариант гребных судов, просуществовавший вплоть до падения Римской Империи.

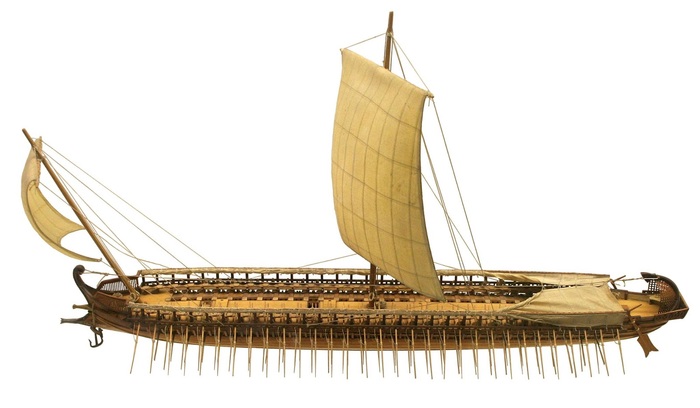

Триеры или триремы — корабли с тремя рядами вёсел — в основном использовались в греческом или римском флоте. Они обладали 80–100 тоннами водоизмещения, достигали 30–40 метров длины и от 4 до 6 в ширину. Их возникновение напрямую связано с увеличившимися армиями и необходимостью их транспортировки, а также частыми массовыми столкновениями на море между враждующими государствами. С VII по IV век до нашей эры на Средиземном море это был, пожалуй, самый быстрый и манёвренный класс судов — в боевой ситуации трирема разгонялась до 8 узлов.

Модель древнегреческой триремы

Помимо перечисленных достоинств, у этих кораблей было и ещё одно — универсальность. Это качество значительно расширяло сферу применения трирем: судно могло быть торговым, легко превращалось в боевое и ещё легче становилось колонизаторским транспортом. В походе корабль двигался на скорости в 4-5 узлов, задействуя один ряд вёсел и паруса. Многофункциональность, а также сравнительно недорогое производство сделало триремы не просто доминирующим классом в Средиземном море, но и, к примеру, возвысило Афины, превратив полис в крупную морскую державу.

Вообще, трирема стала неким культурным кодом для греков, и ассоциируется этот корабль в основном с их народом. И они, прекрасно это осознавая, в 1987 спустили на воду далекого предка своего флота. В точности реконструированную за два года трирему назвали «Олимпия», официально включили в состав ВМС, и сегодня — это единственный гребной корабль, состоящий на вооружении современного флота.

Больше вёсел — больше корабль

Гексеры с четырьмя и пентеры с пятью рядами вёсел были большими и довольно сложными кораблями. По понятным причинам их использовали в качестве флагманов флота. Они распространились уже гораздо позже, во времена Римской Империи. Первые упоминания о судах с четырьмя рядами вёсел относятся ещё к финикийцам, однако их массовое применение пришлось всё же на военные кампании Пунических и Сирийских войн, примерно в III и II веках до нашей эры.

Такие суда были почти исключительно военными, потому как их производство и обслуживание было разительно дороже изготовления тех же трирем. Во-первых, требовалось много качественно изготовленных вёсел, чтобы двигаться с нужной скоростью и не зависеть от ветра. Во-вторых, был необходим большой экипаж, который к тому же следовало должным образом обучить синхронной работе с вёслами. Также этот тип судов почти всегда оснащался тараном — максимально эффективным оружием во флотах древнего мира. По сути гексеры были увеличенной копией кораблей стандартного размера тех времён. Они хуже маневрировали, но зато обладали куда более прочной конструкцией и большим количеством дальнобойного вооружения — на просторной палубе могли располагаться шесть «скорпионов» и две тяжёлые баллисты.

Пентеры или квинквиремы насчитывали более двухсот тонн водоизмещения, имели 45 метров длины и 6 ширины. На пентерах было уже две мачты, а за счёт большой скорости и массы этот корабль мог протаранить неприятельское судно и развалить его на две части. Экипаж этого античного линкора составлял 250 человек.

Римская пентера. Рисунок современного автора

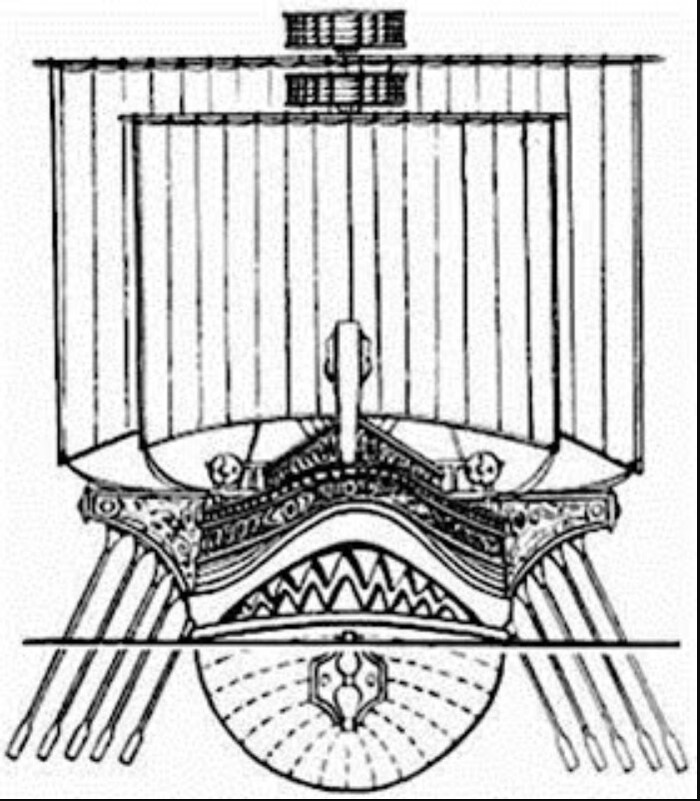

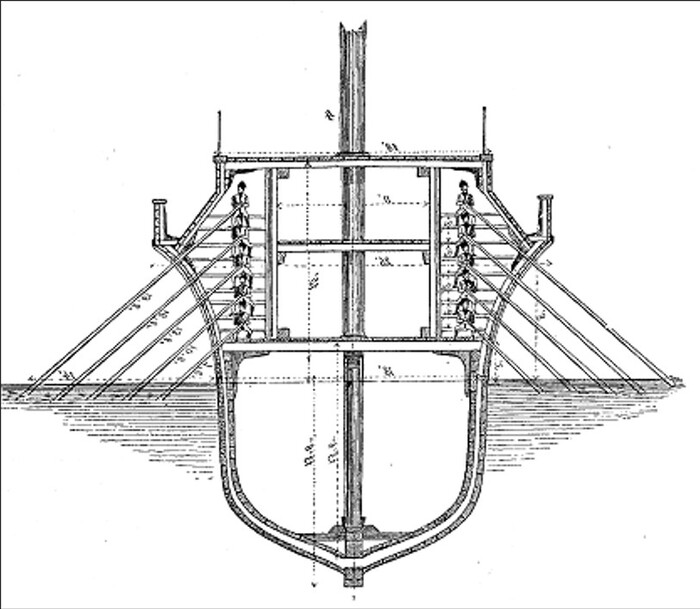

Значительным заблуждением было то, каким образом на этих судах располагались вёсла. Долгое время в учёной среде бытовала версия последовательного возвышения каждого ряда гребцов, однако такая конструкция при попытках её реконструировать оказалась попросту абсурдной. На деле же оказалось, что каждый ряд вёсел располагался не друг над другом, а в шахматном порядке. И благодаря изогнутому во внешнюю сторону борту корабля и продуманному размещению гребцов, вёсла, имевшие одинаковую длину, могли действовать одновременно.

Согласно документам римских авторов, такой ряд вёсел у крупных судов Карфагена времён Пунических войн представлял собой дополнительную защиту от тарана. Римляне на первых порах не имели практики и технологий строительства крупных судов в четыре или пять рядов вёсел, и их сравнительно лёгкие биремы и триремы просто не могли прорваться к борту крупных Карфагенских судов чтобы протаранить их.

Старая попытка реконструкции системы вёсел в пять рядов. Ныне признана ошибочной

Судостроение древнего мира было очень утилитарным и подстроенным под условия Средиземного моря. Практически все народы, проживавшие на его побережье, достаточно быстро заимствовали идеи и новые разработки друг друга, потому нельзя однозначно приписать изобретение того или иного типа судов определённому государству. Безусловно, некоторые народы вроде финикийцев чуть ранее прочих разработали свои системы кораблестроения и какое-то время за счёт этого доминировали на морях.

Однако во время войн инженерная и научная мысль не стояла на месте, и такие разработки быстро копировались или же их попросту крали, фактически превращая флоты враждующих государств в схватку кораблей одного типа или класса. Что же касается гражданских и торговых судов, то их конструкция почти не менялась вплоть до начала средневековья. Совершенствуя форму, они оставались всё теми же торговыми одно- или двухмачтовыми судами с прямыми парусами, ранний прототип которых был создан ещё в Финикии за много столетий до нашей эры.

Материал подготовлен волонтёрской редакцией WoWS

Книги в творчестве Роба Гонсалвеса

Роб Гонсалвес — канадский художник, яркий представитель редкого жанра — магического реализма.

Мне попадалась информация о том, что ежегодно он создавал примерно 10 — 20 произведений. Я не нашёл подтверждения этому и знаю лишь немногим более сотни работ Роба Гонсалвеса.

В галерее на его сайте представлено всего 57 работ:

Большая часть из них время от времени появляется в блогах на любом языке, с припиской вроде:

Гляньте, какого художника я нашёл, прикольно он видит мир!Насколько мне известно сам он никак не группировал свои работы, стараясь избегать каких либо рамок. Подборки которые попадают в стандартные посты о Робе Гонсалвесе содержат обычно по 5 — 10 работ, что позволяет выдержать некоторое разнообразие.

Однако, если просмотреть все работы художника за разные годы, то можно:

Во-первых заметить, что некоторые идеи он переосмысливал, перерисовывал, дополнял, или создавал произведении на основе уже использованной идее, но подчёркивал в ней какой-то другой аспект.

Во-вторых можно выделить несколько повторяющихся тем:

Листья, Облака, Книги, Шторы, Книги, Пазлы, Зеркала, Кукольные домики... etc...

Я нашёл у него пять работ на тему книг. Вот ссылки на посты по трём из них, а в этом посте четвёртая и пятая картины:

Продолжение поста «Written Wor(l)d»

«О Лесе Внутри» Роба Гонсалвеса (Rob Gonsalves)

Пишу об этом отдельно, так как некоторые работы Роба Гонсалвеса, которые изображают книги и библиотеки в подборках «Картины Роба Гонсалвеса» принадлежат не кисти Роба Гонсалевса, а являются работами других художников (обычно даже и работающих в том же жанре, но с совершенно другой манерой письма, так что отличить легко, не понимаю, зачем их пихают... так, для нажористости).

Думаю, что их подбирают по старому принципу искусствоведов в сети:

Если на картине что-то странное на картине, то это или Дали или Пикассо или Другое (в данном случае: Роб Гонсалвес).

Если предметы странные и углов нет там, где должны быть, а особенно если всё желтоватое — это Дали.

Если предметы странные и углы есть даже там, где их не должно быть, а особенно, если всё синеватое — это Пикассо.

Если предметы нормальные и освещение нормальное, а компоновка между собой странная — это Роб Гонсалвес.

Большая часть работ Роба Гонсалвеса довольно проста по смыслу. Книги — целый мир.

Towers of Knowledge — Башни Знаний

Башня.

Это совершенно мужской символ!

Безо всякого Фрейда понятно, что башня совершенно однозначно «фаллическая», что она «твёрдая», что она «стоит», что она «доминирует» над окружающим ландшафтом и пр...

Башня.

Это совершенно женский символ!

До такой степени, что в христианском символизме Деву Марию называли «Башня из слоновой кости». Башня стала метафорой чистоты и целомудрия, уединённости и спокойствия, верности и неприступности. Где традиционна будет ждать принцесса? Именно там.

Ну и так далее... о символизме башен можно очень-очень долго... начиная от Вавилонской башни, символа людской гордости и тяги к знаниям, и заканчивая легендарными словами Флобера:

Я всегда пытался жить в башне из слоновой кости; но окружающее её море дерьма поднимается всё выше, волны бьют об её стены с такой силой, что она вот-вот рухнет!

Башни из книг в библиотеке — это в потенциале целы города. Навигаторы, которые эти земли открыли, учёные которые законы физики рассчитали, архитекторы, которые потом возвели башни и наконец те, кто написал книги, которые в этих башнях хранятся.

Знания, знания, знания...

Подчёркнута множественность и разобщённость — у каждого из них своя башня знаний. И хотя эти башни и составляют один город, и выдержаны в едином стиле, но город пуст — там нет людей, там не горит свет, там нет жизни. Но есть знания.

Знания, знания, знания...

Для меня эта картина выходит за рамки обыденных клише уравнения:

(книга это Знания) + (знания это Сила) + (стопки книг это Башня) = Башня Знаний.

Символ, изображенный здесь выходит за рамки старого добра Эклезиаста:

...потому что во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь.

Для меня эта картина о разобщённости, о неумении использовать знания для жизни, о том, что знания, которые при разумном подходе могли бы служить связью с миром, чаще всего служат для того, чтобы отгородиться от мира, закрыться, и оттого упустить.

Упустить нечто важное. Нечто, что больше, что важнее знаний.

The Library — Библиотека

Для меня эта картина имеет тот же смысл, что и предыдущая.

На первый взгляд это та же старая избитая мысль — мы строим окружающее нас пространство и создаём атмосферу в которой живём из нашего опыта и наших знаний.

Но я вижу здесь два момента. Они не случайны, на них сделан акцент.

Два человека — два действия. Оба они делают именно то, что предполагает сюжет картины: они берут в библиотеке книги. Но каждый из них этим жестом и показывает нам, зрителям, что:

Во-первых, здание из книг — хрупко.

Это показывает человек слева, вытаскивающий книгу из колоны.

Не стоит большого труда лишить его колон, просто вытащив книгу. Я не верю, что потрясающе внимательный Роб Гонсалвес, будучи архитектором по образованию, доскональна знающий своё дело, вдруг случайно написал этот момент именно таким образом.

Вывод:

Наши знания — наша картина мира, может быть довольно легко повреждена и обрушена.

Во-вторых, здание из книг — мешает обзору.

Это показывает человек справа, вытаскивающий книгу из купола.

На месте вытащенной книги — небо, а в небе горит звезда. Символ «всего», символ вселенной, символ мира, символ надежд, символ ориентиров, как географических, так и идиллических. За куполом из книг — звёзды. Но их нельзя увидеть сквозь книги, хотя в книгах, безусловно, храниться много знаний. Но есть то, что больше знаний.

Например, чувственный опыт, который можно испытать, который можно описать, но который нельзя уместить в книгу, хотя на него можно сослаться, можно вспомнить свой собственный опыт, можно использовать его, как ссылку, вызывающую в памяти определённые эмоции и чувства. Но сам этот опыт — невозможно уместить в книгу. А вот заслониться от этого опыта книгой — можно.

Вывод:

Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй.

Пишут, что это цитата Чехова. Но я не нашёл источник, а потому упомяну об этом с осторожностью, так как давно перестал верить всему, что пишут в интернетах.