Собачье сердце

Для общего развития показал детям "Собачье сердце".

Результат:

1) дети второй час спорят и прикидывают, что за человек получился бы из нашей собаки; преобладает версия с гулящей блогершей-лесбиянкой;

2) я второй час напеваю вполголоса хрипло "Глазик выколю, другой останется - будешь знать, говно, кому кланяться!".

Нет, кажется, высоким искусством нас не спасти...

Перевал Гранёный и два Кулагаша

(Я опять филоню с научпопом)

Это лето мы решили перезимовать в отрогах Катунского хребта, на реках Большой и Малый Кулагаш. Зачем? Моё желание достаточно просто: донести фотоаппарат до мест, где можно сделать такие фотографии (вид на запад с северной седловины перевала Гранёный):

А здесь озеро в среднем течении м. Кулагаша:

Маршрут предполагал подъём от р. Кучерла по Большому Кулагашу, переход через перевал Гранёный (2а) и спуск по Малому Кулагашу. Дальше основная группа должна была пойти на Аккем и его притоки, а два человека (включая автора поста) планировали посмотреть на Кучерлинское озеро и по-быстрому сбежать. Вторую часть планов пришлось зарезать, но петля по Кулагашам оставила на редкость приятные впечатления.

Тропа вдоль Большого Кулагаша начинается с крепко сбитого мостика через Малый.

В среднем течении Большого Кулагаша туриста ждут приятные глазу водопады, пара красивых озёр и следы медведей.

Кажется, тропа везде проходит по орографически левому берегу реки. Мы дважды переправились с одной стороны на другую, и во второй раз автор этих строк был тщательно прополоскан в горной речке.

От нескольких озёр в верхнем течении реки идут маршруты к перевалам, ведущим в долины Тегеека (налево), Йолдо (прямо) и Малого Кулагаша (направо).

Немного ночной съёмки. Тропа к нашему перевалу идёт по зелёным полочкам к маленькому снежнику в центре первой фотографии:

Вот они, озёра. С двух сторон от тёмного озера есть стоянки, и это последнее место, где можно найти что-то, похожее на дрова.

(Привет группе из Новосибирска, которую мы здесь встретили).

Если пройти мимо снежника, можно выйти ещё к одному шикарному озеру:

Дальше нужно надеть кошки и пройти (удобнее по орографически правому краю) короткий отрезок ледника. Disclaimer: автор призывает не выходить на технические участки без соответствующего снаряжения.

Наверху будет два последних озера. Если требуется поставить лагерь в непосредственной близости от перевала — ну, здесь это можно сделать. При нормальной погоде и нормальном состоянии всех членов группы можно этого избежать, поднявшись от предыдущих озёр и пройдя перевал за один день.

Старые отчёты предлагают обходить последнее озеро слева и подниматься к основной седловине. Но, кажется, они были написаны, пока ледника было больше. Сейчас выглядит разумным обойти озеро справа...

...вот, обходим и смотрим назад:

...И подняться на северную седловину — чуть выше, но нужно просто шагать по осыпному склону.

Вот он, перевал. Вид с северной седловины в сторону основной. Слева — долина Большого, справа — Малого Кулагашей.

В заголовке был вид на озёра верховья Малого Кулагаша почти с перевала. Безопасный спуск с перевала к Малому Кулагашу что от основной, что от северной седловины требует верёвки. Вот, автор поста по ней ползёт.

Стоянки есть на ближайшем к перевалу озере. Спускаться удобнее, опять-таки, с северной седловины. Причина, кажется, снова в леднике. Вот как он выглядит в августе 2020:

Вот он же в августе 1978 [http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=32241&page=131].

Ледник очень сильно уменьшился, и выход от основной седловины к его краю стал гораздо большей головной болью. От северной же попадаешь на скальную осыпь. Ну, и идёшь себе.

Усталого путника ждут новые ручьи, озёра и водопады.

Прекрасная стоянка (с чем-то, похожим на дрова) есть на этом озере:

От среднего течения есть тропа, которая везде проходит по левому берегу реки.

Невдалеке от места слияния Кулагашей кольцо замыкается. На этом заканчивается и сюжетная часть фотографий, и место в посте для них.

Ps. Сила Пикабу! Если ты знаешь тех, кто утратил военно-морским способом половник на Малом Кулагаше — его можно забрать на стоянке с координатами N49.979785, E86.272287. Стоянка отличная — вероятно, лучшая из того, что можно найти в среднем и нижнем течении Малого Кулагаша.

Про кошку Соню и кота Гену

Была у меня в детстве кошка Сонька.

Вообще младший брат изначально назвал ее Соником в честь знаменитого Ежа.

Но потом выяснилось что это девочка, Так что стала она Сонькой.

Сонька была воплощением грации и кошачьей ловкости. Передвигалась она бесшумно. От слова совсем.

Например она с высокого шкафа прыгала на пол. И было еле слышно лёгкий, мягкий звук, когда подушечки на лапках соприкасаются с ламинатом.

Мышей она массово аннигилировала.

На даче часто доводила до полуобморочного состояния всех соседок женского пола. Когда с важным видом приносила еле живую мышку типо "Нате. Кушайте. Подарок же".

На Соньку было просто интересно смотреть, она была как жидкость, проникала куда угодно и все это с ловкостью, грацией и каким то аристократизмом что ли.

Ну я и думал что все кошки они вот такие.

Пока у меня не появился Генрих (Гена).

С этим котом все было не так.

У соседей моего старшего брата окатилась кошка. Ну и они уломали его взять котенка.

Брат пришел и увидел в корзине штук 6 котят и выбрал Гену.

Гена обладал красивым дымчатым окрасом.

"Отличный выбор" сказали опытные соседи.

Но как только брат забрал Гену, он стал стремительно чернеть. И уже через пару недель он был черный как уголь. Прям черный черный.

А потом брат уехал на ПМЖ за бугор и оставил Гену мне.

Любое перемещение Гены в пространстве сопровождалось шумом. Я в жизни не видел такого неуклюжего и бестолкового кота.

И это при том что Гена был крайне энергичный кот и плюс ко всему обладал крайне коварным и злодейским характером.

Но все это было так смешно.

Особенно он любил троллить бабушкину собаку болонку Топу.

Съедать ее еду. Нападать исподтишка итд.

У болонки итак нервная система расшатанная, так ещё и Гена житья не давал. И физиономия у него была при этом как у кота с мема "про кота и орущую тётку".

Но я с тех пор животных не завожу. Очень тяжко расставаться когда они умирают.

Сонька лет 15 жила с нами, а потом у ней образовалась опухоль, башка раза в два увеличилась. Есть уже не могла, очень сильно страдала. Принесли ее к ветеринару, он сказал: всё, гэйм Овер.

Усыплять надо чтоб не мучилась.

Соньку положили на стол, она опасливо озиралась, пыталась вырваться. Ветеринар сказал чтоб я ее держал. Я подошёл положил на Соньку руки. Она увидела меня, успокоилась. И тут ветеринар воткнул ей в спину шприц и нажал.

Сонька заорала, да даже вскрикнула прям как человек и посмотрела на меня с таким укором: Ну как же так хозяин? Эх ты.

А потом ее глаза потухли.

Очень плохо я себя морально чувствовал.

Ну а Гена будучи самым неловким котом в мире выскочил на балкон и упал со второго этажа. А когда я прибежал за ним, его уже не было.

Учитывая что это был самый неприспособленный к жизни кот, думаю протянул он не много. Скорей всего его собаки задрали, их во дворе полно тогда было.

Дети мои поплакали немного и забыли.

А я вот чот вспомнил. Домашние животные тоже часть жизни как никак.

Паразиты. Часть 4. Малярия

Эта часть, наверное, будет скучной. Ибо посвящена она обычной скучной болезни, которой каждый год заболевает примерно 3% населения земного шара и более четырехсот тысяч из них умирает.

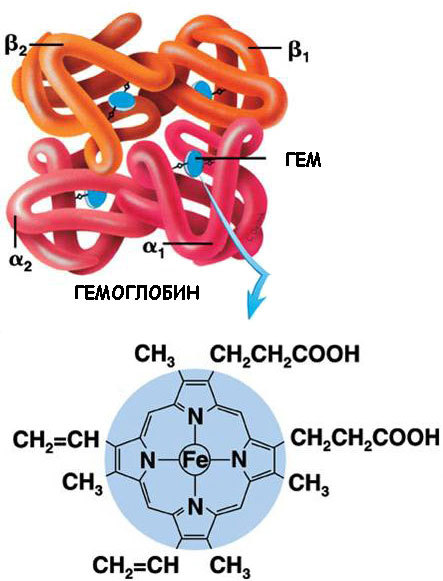

Вызывающий ее паразит Plasmodium попадает в кровеносный сосуд при укусе комара и примерно неделю живет в клетке печени. Затем он выходит из печени и вновь попадает в кровеносное русло. Он катится и скользит по сосудам в поисках своего следующего дома — красной кровяной клетки, эритроцита.

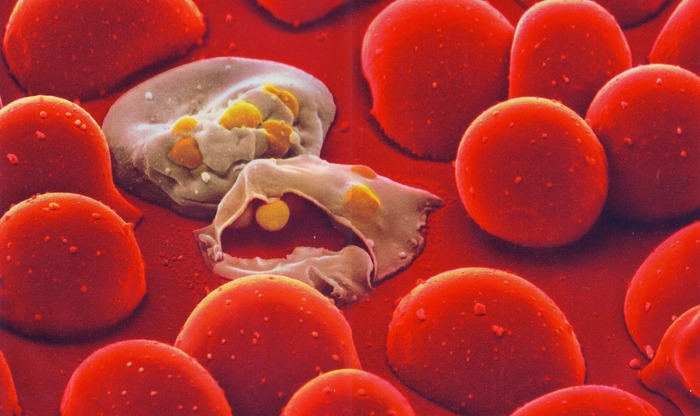

Именно там, в эритроците, плазмодий может питаться гемоглобином — молекулами, которые удерживают кислород и позволяют эритроцитам переносить его от легких к органам. Проглотив большую часть гемоглобина в клетке, плазмодий получает достаточно энергии, чтобы разделиться на шестнадцать новых копий самого себя. Через два дня стайка новых паразитов разрывает эритроцит и выходит на поиски новых клеток, которые можно оккупировать.

Во многих отношениях эритроциты являются не слишком подходящим местом для жизни. Строго говоря, это даже не клетки, а тельца. Все настоящие клетки несут в ядре гены и удваивают свою ДНК, превращаясь из одной клетки в две. Эритроциты же рождаются из других клеток, живущих в глубине наших костей. Эти стволовые клетки, как их называют, при делении принимают вид различных компонентов крови, таких как лейкоциты, тромбоциты и эритроциты.

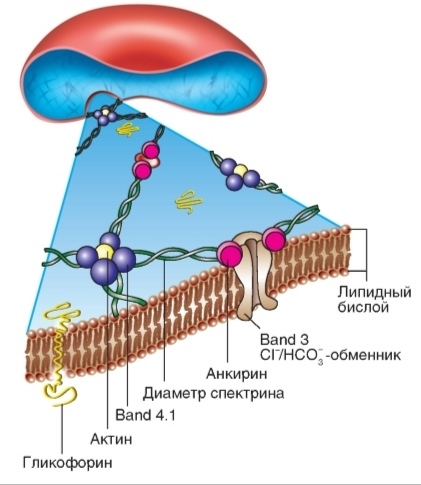

Но если другие клетки получают при рождении законную долю ДНК и протеинов, то в эритроцитах ДНК нет совсем. Их работа проста. В легких они захватывают кислород и связывают его молекулами гемоглобина. Поскольку кислород — мощный окислитель, легко вступающий в химические реакции и способный повредить другие молекулы, гемоглобин буквально окружает его и сковывает своими четырьмя связями. После этого эритроцит покидает легкие и движется по телу, в какой-то момент высвобождая запасенный кислород, который должен помочь телу сжигать топливо и получать энергию. Эти клетки—всего лишь емкости для транспортировки кислорода, гоняемые по телу сокращениями сердечной мышцы. Каждая из них за время жизни проходит по сосудам нашего тела пятьсот километров, терпя толчки и удары соседних клеток в потоке крови; они то и дело врезаются в стенки сосудов и протискиваются сквозь крошечные капилляры. В этих мельчайших сосудах эритроциты выстраиваются в очередь и движутся один за другим, сжимаясь впятеро по сравнению с обычным своим диаметром, но, стоит им выйти в более крупный сосуд, и они вновь расправляются до обычного размера. Чтобы выдерживать такое обращение, в эритроцитах под мембраной имеется сеточка из протеинов, напоминающая авоську. И каждая протеиновая нить в этой авоське, помимо прочего, сложена гармошкой, что позволяет ей растягиваться и сжиматься в ответ на давление с любой стороны.

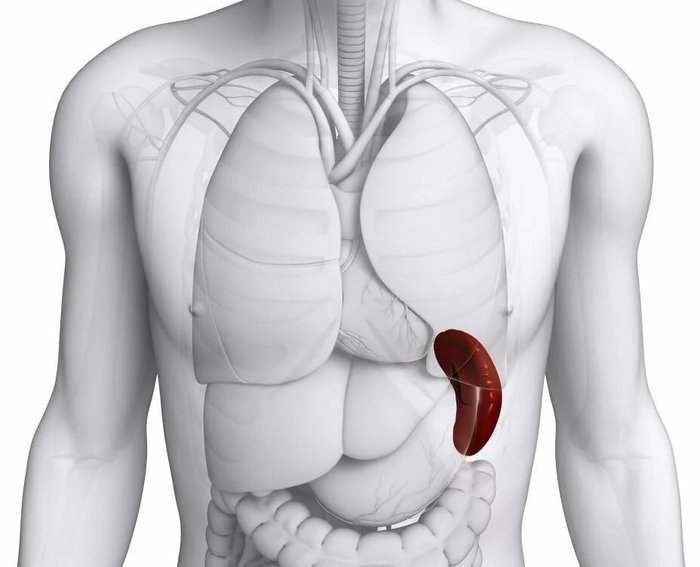

Но эритроцит, каким бы пластичным он ни был, не может выдерживать такое обращение до бесконечности. Со временем его мембрана становится жесткой, ему труднее становится протискиваться через капилляры. Функция контроля за состоянием крови, за тем, чтобы ее клетки всегда были молодыми и полными жизни, возложена на селезенку. Когда эритроциты проходят через селезенку, она тщательно их проверяет. Она способна распознать признаки старости на поверхности эритроцита, как мы видим морщины на лице. Только молодые эритроциты выходят из селезенки и продолжают свой путь; остальные же уничтожаются.

Несмотря на все недостатки эритроцита, плазмодий выбирает для себя именно этот странный пустой дом. Паразит не умеет плавать, но может скользить вдоль стенок сосуда. Для этого он цепляется крючками за стенку и ведет крючки по всему телу от переднего конца к заднему, отцепляет их там и выпускает на переднем конце новые крючки; получается что-то вроде клетки на гусеничном ходу. На переднем конце паразита имеются сенсоры, распознающие только молодые эритроциты: они реагируют на определенные протеины на его поверхности. Выбрав клетку, плазмодий цепляется за нее и перекатывается к ее переднему концу, готовясь проникнуть внутрь. Головка паразита окружена несколькими полостями, в совокупности напоминающими барабан револьвера. Из этих полостей на эритроцит буквально за несколько секунд обрушивается целый вал молекул. Некоторые из них помогают паразиту раздвинуть мембранный скелет и проложить себе путь внутрь клетки. Те же крючки, при помощи которых плазмодий прежде передвигался по стенке сосуда, теперь впиваются в края отверстия и втаскивают паразита внутрь. При этом он выбрасывает наружу очередь из молекул, которые затем соединяются друг с другом и образуют вокруг паразита, проникающего внутрь клетки, защитный покров. Через пятнадцать секунд после начала атаки задний конец плазмодия исчезает в отверстии, а упругая сетка под мембраной эритроцита сжимается вновь, запечатывая проделанное отверстие.

Внутри эритроцита паразит чувствует себя как мышь на зерновом складе. Внутренняя часть любого эритроцита на 95% состоит из гемоглобина.

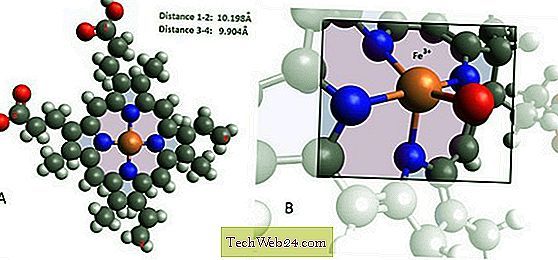

У плазмодия с одной стороны имеется своеобразный рот — отверстие, которое может распахиваться, а вместе с ним раскрывается внешняя мембрана пищеварительного пузырька — вакуоли. На мгновение внутренность паразита вступает в контакт с содержимым эритроцита. Небольшое количество гемоглобина проникает в распахнутую «пасть», после чего она захлопывается. Гемоглобин оказывается в пищеварительном пузырьке паразита, где у него имеются молекулярные «скальпели», предназначенные как раз для расщепления молекул гемоглобина. Плазмодий делает несколько последовательных «разрезов», постепенно отделяя скрученные концы молекулы и разбирая ее на более мелкие части и захватывая энергию, содержавшуюся в этих связях. Ядром молекулы гемоглобина является сильно заряженное богатое железом соединение, ядовитое для паразита; встроившись в мембрану плазмодия, оно нарушает своим зарядом нормальное прохождение других молекул внутрь и наружу. Но плазмодий «знает», как можно нейтрализовать токсичное сердце любимой еды. Он соединяет некоторые обломки в длинную нейтральную молекулу, известную как гемозоин.

Оставшаяся часть соединения подвергается дальнейшему действию энзимов паразита, в результате чего ее заряд уменьшается, и она уже не может проникать через мембрану.

Однако плазмодий живет не одним только гемоглобином. Для построения молекулярных скальпелей ему нужны аминокислоты. Кроме того, те же аминокислоты необходимы ему для размножения — простого деления на шестнадцать новых копий. За два дня уровень метаболизма в зараженной клетке повышается в 350 раз: паразиту нужно строить новые протеины и избавляться от отходов, выработанных за время роста. Если бы плазмодий инфицировал настоящую клетку, он просто воспользовался бы для этого биохимическими возможностями хозяина, но в эритроците ему приходится сооружать всю систему с нуля. Другими словами, плазмодию приходится перестраивать красные кровяные тельца и превращать их в настоящие клетки. Из своего пищеварительного пузырька он выпускает спутанный клубок трубочек, которые достигают внешней мембраны эритроцита, проходят сквозь нее и начинают всасывать "строительный материал".

Мембрана эритроцита при этом начинает терять эластичность, и это могло бы стать для паразита началом конца: ведь стоит селезенке обнаружить, что клетка изменилась, что она уже не молода и не упруга, и клетка будет уничтожена вместе с угнездившимися внутри паразитами. Поэтому, попадая внутрь эритроцита, плазмодий сразу же высвобождает протеины, которые по трубочкам доставляются к внутренней стороне клеточной мембраны. Эти молекулы относятся к обычному классу протеинов, которые можно обнаружить в любом организме на Земле. Известные как шапероны, они помогают другим протеинам держать форму, сжиматься и расправляться правильным образом даже под действием тепла или кислоты. В данном случае шапероны, похоже, защищают эритроцит от самого паразита. Они помогают клеточному скелету растягиваться и вновь сжиматься, несмотря на помехи паразитных конструкций. Всего за несколько часов паразит так сильно перестраивает эритроцит, делает его таким жестким, что выдать его за здоровое кровяное тельце уже невозможно. Тогда он направляет к поверхности клетки новую порцию протеинов. Некоторые из них слипаются под мембраной в комочки, в результате чего на ее поверхности появляются бугорки, напоминающие «гусиную кожу». Плазмодий выводит через эти бугорки липкие молекулы, способные зацепиться за рецепторы клеток стенки кровеносного сосуда. Прилипая к стенке сосуда, эритроциты оказываются выведенными из обращения. Вместо того, чтобы незаметно проскользнуть через опасную селезенку, плазмодий просто избегает ее—делает так, чтобы «его» эритроцит больше никогда туда не попал. Теперь инфицированные эритроциты собираются кучками в капиллярах мозга, печени и других органов. Еще день плазмодий делится—до тех пор, пока от эритроцита не остается лишь оболочка, набитая паразитами. Наконец новое поколение паразитов выходит из этой пустой оболочки и отправляется на поиски новых молодых эритроцитов.

Вы спросите: "А что все это время делала иммунная система? Зачем мне нужна целая армия, если прямо на ее глазах творится такой беспредел, а она бездействует?!"

А она не бездействует. Она полностью мобилизована, но... это совсем другая история.

Написано по книге Карла Циммера "Паразиты. Тайный мир"