Окончание. Начало здесь. Впоследствии потомки царя немало порушили волю их замечательного предка. 15 марта 1859 года Александр II в экономических интересах всего отечества разрешил наиболее предприимчивым, наиболее зажиточным евреям — купцам первой и второй гильдии жить и торговать вне ограничительной и позорной «черты еврейской оседлости», существованию которой дивились в прогрессирующей Европе.

Потом царь разрешил жить вне этой черты образованным евреям, получившим в европейских университетах дипломы о высшем образовании — этого образования получить на родине евреи до этих пор не имели возможности; разрешил своим соотечественникам из числа евреев учиться в университетах.

Наконец, в середине шестидесятых годов вышло разрешение, касающееся простых ремесленников: они, получив на то подтверждение о своей профессии, тоже вольны были селиться даже в Санкт-Петербурге и Москве. А также другие представители «либеральных» профессий — акушерки, потом и зубные врачи. И врачи общего профиля.

Евреи увлеченно учились медицинским специальностям. Специалист этой профессии больше всего чувствует свою независимость и уважение к своей личности. Большинство евреев-мужчин, чувствовавших себя благодаря приобретенному диплому чуть свободнее, становились именно врачами, фармацевтами, а женщины-еврейки — акушерками.

Позднее то же самое произошло со специальностью юриста. После того как немножко приоткрылась крепко запертая дверь, правоведение стало второй наиболее распространенной профессией образованного еврея.

Всю вторую половину девятнадцатого века в России — из-за временной «неосторожности» властей — самыми многочисленными, наиболее знающими юристами были евреи.

Многие адвокаты еврейской национальности, хорошо изучившие противоречивые государственные законы отечества, стали умело противостоять самим властям. Их охотно привлекали к защите своих прав богатеющие купцы, различные политические партии и общественные группы.

На всю страну стали известны талантливые ораторы из числа правоведов-евреев. А после событий 1905 года некоторых даже выбрали в образованный законодательный орган — Первую Государственную Думу.

При выборах Второй Думы власти сделали все, чтобы уменьшить число еврейских избранников, — но им так и не удалось совершенно удалить их из парламента. Кстати, подобное произошло даже гораздо позже, в наше время — перед окончанием всей советской власти, в период так называемой перестройки.

В послевоенное время, когда государственный антисемитизм нарастал, перед евреями постепенно закрывались двери большинства вузов. Даже ярко талантливому человеку стало трудно поступить, например, в Московскую консерваторию, но особенно — в Московский Государственный университет.

На любой факультет, даже на механико-математический, где сообразительность абитуриентов, их способности к математике проверяются элементарно просто и, казалось бы, честно.

Однажды на приемных экзаменах в МГУ на этот факультет произошел совершенно скандальный случай, ставший широко известным. Поступающей на факультет девочке с «подозрительной» фамилией Шляпентох, призеру математической олимпиады школьников, после безупречных ответов на стандартный экзаменационный билет дали дополнительную задачу, которую надо было решить немедленно — за десять минут. Она не справилась…

Эту же задачу в домашней обстановке предложили решить академику Л.В. Канторовичу, только что получившему Нобелевскую премию. Он решил ее. Правда, за час мучений.

А бывшая абитуриентка МГУ, потеряв всякие надежды на поступление в МГУ, в отчаянии эмигрировала в США и за короткий срок стала там профессором, известным ученым, доктором математических наук.

Московский юридический институт, одно время находившийся совсем рядом с МГУ, на Большой Никитской улице, страдал, наоборот, от недобора студентов — юристы не были нужны советской власти.

Поэтому принимали даже евреев. Они шли туда неохотно, с обидой, без всякой радости. Но потом, в пору развернувшейся перестройки, когда после годов коммунистической диктатуры в стране снова стало развиваться правовое сознание, начали принимать новые законы и больше стали ориентироваться на них.

Из этого второстепенного, непрестижного института, который даже пришлось закрыть, внезапно вышли самые лучшие, самые знаменитые профессионалы-юристы, адвокаты, которых знает вся страна. Их привлекают для участия в самых громких процессах, их выбирают в Государственную Думу, в Администрацию президента — не по фальшивой, назначенной властями тайной процентной норме, но по их личным качествам.

Но во второй половине девятнадцатого века положение евреев в России было несравненно хуже и откровеннее.

Существовала полнейшая дискриминация в любой области гражданской жизни, часто именно в тех отраслях ее, в каких царская власть, наоборот, проявляла либерализм.

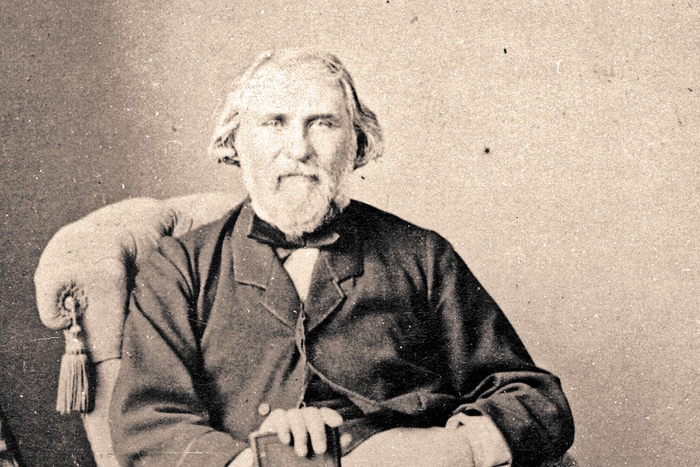

Бароны Гинцбурги, сын и отец, отважно и умело боролись за несомненные права, которые дали евреям сами цари — своими «Повелениями», манифестами, законами. Уважаемые даже властями, оба барона постоянно ходатайствовали за пострадавших одиночек и за всех евреев.

Через несколько лет после того, как Евзель Гинцбург обратился к властям со своей первой, знаменитой «Запиской», он же в 1863 году становится инициатором создания «Общества распространения просвещения среди евреев».

Петербургская еврейская община не ограничилась созданием только традиционных общинных институтов. Уже в 1863 году по инициативе Е. Гинцбурга и А. Бродского (лидера Одесской общины) было создано Общество для распространения просвещения между евреями в России (ОПЕ). Правление ОПЕ находилось в Петербурге. Целью общества было создание новой системы еврейского образования, сочетающей светские европейские знания с сохранением традиционного еврейского образования.

Общество финансировало издание новых учебников для еврейских школ, научные исследования в области иудаики как базу для этих учебников и оплачивало покупку книг и подписку на периодические издания библиотекам новых еврейских школ.

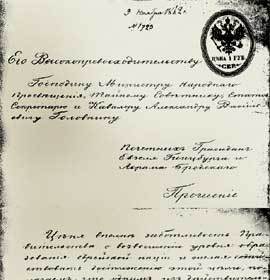

В дальнейшем на средства общества была создана система подготовки учителей для новых еврейских школ.Прошение Гинцбурга и Бродского о создании ОПЕ

В 1864 году в Петербурге открылась первая школа такого типа для мальчиков под руководством члена ОПЕ Лазаря Бермана.

Необходимость овладеть русским языком и получить светское образование была для петербургских евреев настолько насущной, что это понимала даже самая консервативная и малообразованная часть общины. Вскоре после открытия мужской школы ОПЕ петербургские евреи - отставные солдаты обратились к Е. Гинцбургу с прошением о содействии открытию такой же женской школы.

Солдаты сами просили включить в программу такой школы преподавание русского и немецкого языков и арифметики как предметов, без знания которых в будущем их подросшим дочерям будет трудно устроиться в жизни.

Вскоре в Петербурге уже существовали две женских школы такого типа. Ими руководили жена и дочь Бермана.

Прошение евреев-солдат Евзелю Гинцбургу об открытии еврейской женской школы

В этом начинании роль правительства была совсем пустячной — пусть оно только не препятствует. У самих же евреев это учреждение вызывало только одобрительный отклик: всякое обучение в народе традиционно ценилось и всегда одобрялось. Финансировать же «Общество» брались сам Гинцбург и другие еврейские благотворители.

И «Общество» появилось, много лет безотказно действовало: выдавались, как сказали бы теперь, гранты — стипендии преуспевающим студентам, читались лекции. Активно преодолевалась неграмотность, велось обучение русскому языку, проводилось обучение ремеслам.

Еврейские филантропы не пропускали ни одного замеченного самородка. Сначала им удалось увидеть в Вильно талантливого портняжку-подмастерье, который хорошо рисовал и лепил: благодаря В.В. Стасову был извлечен на свет и окружен вниманием, материальной поддержкой будущий знаменитый скульптор Марк Антокольский. Он умер слишком рано.

К концу его жизни младший Гинцбург опять вмешался в судьбу скульптора: купил для него дорогой дом в Швейцарии, в котором тот провел последние дни.

Гораций Гинцбург помог выйти на дорогу другим одаренным людям — молодым гениальным скрипачам мирового уровня Яше Хейфецу и Ефрему Цимбалисту. Биографы великого художника XX века Марка Шагала почему-то не говорят, что и он в ранней юности не обошелся без внимания семейства Гинцбург. И даже Самуил Маршак — еще совсем мальчишкой.

Не без влияния Гинцбургов было образовано «ОРТ» — «Общество обучения евреев ремесленному и земледельческому труду». Оно действовало наиболее успешно: профессии портного, сапожника, красильщика, токаря, печатника в типографии, маляра, слесаря стали цениться в России, идущей к капитализму, особенно высоко.

Несомненно, это содействовало экономическому процветанию государства. И это понял сам Александр II. Ремесленники получили от него право жить в Санкт-Петербурге, в Москве. Люди других профессий, например журналист без диплома о высшем образовании, приобретая (иногда за взятку) документ «ремесленника», мог работать в газете.

В России стало много известных русских журналистов — по национальности евреев.

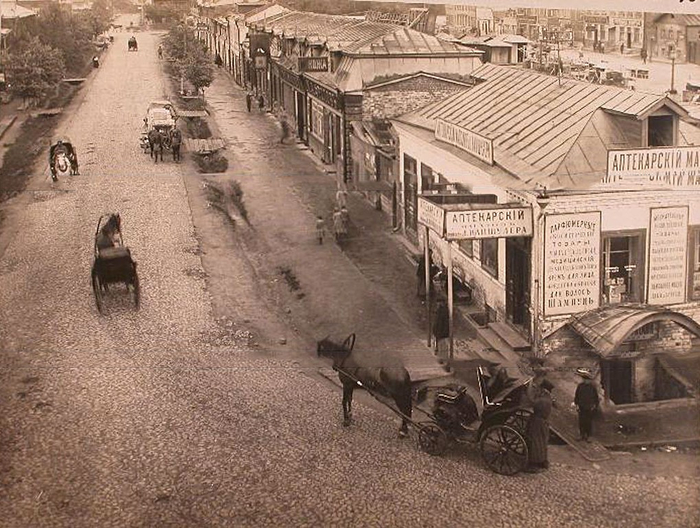

В 1891 году, когда был назначен новый московский генерал-губернатор, задумавший «очистить Первопрестольную от евреев», простые русские купцы, люди православные, заступились за изгоняемых ремесленников: без них сразу появились трудности в повседневном быту.

Еврейские филантропы хотели привлечь неимущий, бесправный народ и к занятию сельским хозяйством.

Барон Евзель Гинцбург умер в 1878 году, оставив щедрое завещание, о котором долго рассказывали за «чертой оседлости»: 50000 десятин земли в Таврической губернии — для простых евреев-бедняков, которые захотят крестьянствовать.

Распорядителем завещания назначался его сын Гораций. Сам же он купил землю возле Каменец-Подольска — тоже для еврейских бедняков.

Само правительство, подталкиваемое Гинцбургами, предоставило пустующие казенные земли бедным евреям из переполненных нищих местечек в Екатеринославской губернии.

Конечно, не бесплатно — за еврейский же счет: из денег собираемого ими «коробочного сбора». Так назывался в ту пору налог на кошерное мясо. Реакционные издания высмеяли решение правительства.

Евреев научить обрабатывать землю? А что эти бездельники будут на ней делать?

Скоро властям представилась возможность доказать всю напрасность царской щедрости. В Херсонскую губернию для составления отчета об увиденном был послан чиновник, не чуждый литературы, — небезызвестный, уже упоминавшийся угрюмо-мистический поэт К.К. Случевский. Он не удовлетворился одним отчетом перед заказчиком о проделанной работе — опубликовал в «Российском вестнике» пространное сочинение, полное насмешки над горе-крестьянами.

Поэт-чиновник сообщал, что будто бы, как только они поселились на украинской земле, она вмиг стала запущенной и грязной — ловкие евреи сдали полученную землю в аренду. Автор клялся, что не нашел никаких следов занятия земледелием иноверцами. По словам Случевского, евреи, приехавшие на целинные земли, тут же устремились в ближайшие города, а свою землю, конечно, сдали в аренду.

Автор ничего не выдумывал, он «художественно» оформлял мнение местной администрации, остро не любившей странных, нежеланных пришельцев. И сочинитель отчета вовсе не путешествовал, не смотрел своими глазами — говорил обо всем как о будто бы «увиденном».

Но то было мнение местных властей. Он высказал их взгляды: правительство напрасно позаботилось о переселенцах — поля их стоят бесплодные. Дескать, это и не удивительно — какие из евреев хлебопашцы?

Читатель делал естественный вывод: казенные земли пустуют, и напрашивался совет, что их действительно надобно заселять — однако теми, кто умеет хозяйствовать.

Фальшивый отчет чиновника-поэта возмутил младшего Гинцбурга: он знал, что в действительности положение там иное. Но это надо было убедительно доказать.

Барон на свои средства послал в те же места честных людей, они должны были устроить подробное «подворное расследование». Добросовестные представители, прибывшие из Санкт-Петербурга, вошли в каждую усадьбу, в каждый дом и записали ответы на вопросы анкеты, составленные самим бароном, побывали на всех полях. Возглавлял расследование образованный, пунктуальный человек — Л. Биншток, бывший житомирский раввин, потом — секретарь петербургского хозяйственного правления синагоги.

Биншток убедительно доказал, что Случевский написал неправду. И задался вопросом: откуда он взял свои факты? Он с самого начала проявлял враждебность к переселенцам, говорившим на незнакомом языке. В тех местах, которые инспектировал насмешливый чиновник-поэт, картина получалась совсем мрачной.

Гости из столицы, однако, нашли, что в новых деревнях, в безлесных и безводных степях, без всяких сельскохозяйственных орудий местные землепашцы трудятся честно и успешно. Во всяком случае, новые поселения выглядят гораздо зажиточнее, чем старые соседние деревни,

а совершенно трезвые, плечистые хлеборобы производят радостное впечатление здоровых, культурных людей.

Некоторых из них пригласил к себе в Петербург Гораций Гинцбург. Их вид удивил местную публику — она поражалась, наверное, совершенно так, как впоследствии изумлял вид работников израильских сельскохозяйственных кибуцев, которые, взявшись выращивать на запущенной земле цитрусовые, получили несказанно высокий урожай. Еще сто лет назад впервые было доказано, что и евреи могут крестьянствовать.

-Группа виднейших учёных со всего мира приехавшие в Израиль в 1948 году обследовав земли Израиля заявили:

-Вы видите ладонь руки? На ней ничего не растёт!

И у вас в Израиле ничего расти не будет! Таков был приговор!

Сегодня Израиль процветающая сельскохозяйственная страна, на земле которой растёт всё!(Прим.Автора)

Получив отчет о «подворном расследовании» и убедившись в его пунктуальности и надежности выводов, Гораций Гинцбург издал его типографским способом. Он назывался «Еврейские земледельческие копии в Елисаветградском уезде». На обложке стояла фамилия — Л. Улейников, на самом деле ее написал Биншток.

… После покушения на Александра II и его гибели обстановка в стране переменилась.

Как и всегда в таких случаях, началась серия еврейских погромов. Официальная точка зрения новых хозяев страны сводилась к утверждению, что население так негодует не из-за преступлений революционеров-террористов, убивших предыдущего царя, а просто выступает против… «эксплуатации, осуществляемой евреями».

Внешне все выглядело так, что министерство внутренних дел вполне согласно с либеральным мнением барона. Накануне появления знаменитых «Временных правил» многие думали, что от них можно ожидать полного прекращения произвола, освященного несправедливым законом.

Но когда их наконец опубликовали, они неожиданно вернули евреев к прежнему положению, которое было до реформ либерального царя.

Перед самым опубликованием долгожданных новых правил барона Гинцбурга принял министр внутренних дел граф Игнатьев. Он, глядя прямо в глаза, спросил: «Скажите, барон, верно ли, что вашему банку передана для меня сумма в два миллиона рублей?»

Министр откровенно вымогал взятку! И даже определял ее размер! Удивленный наглостью, деликатный Гораций Гинцбург задохнулся от негодования, растерялся и ответил просто отрицательно.

И всего через несколько дней последовал акт мести обиженного министра: государственные «Временные правила» обернулись против всех евреев…

Сначала в «Правительственном вестнике» появился беззубый, ничуть не испугавший хулиганов циркуляр «о недопущении антиеврейских беспорядков, то есть погромов, но они, конечно, продолжались еще два года — 1881-й и 1882-й.

Вновь явились на свет старые запреты. 3 мая 1882 года появились знаменитые, долгожданные «Временные правила». Они ликвидировали все права, данные евреям прежним либеральным самодержцем.

Сначала министр граф Игнатьев выпустил циркуляр, повелевающий евреям вновь «селиться только в пределах черты оседлости» и запрещающий «селиться вне городов и местечек и заниматься арендой». В «Голосе» и даже в «Отечественных записках» печатались статьи о «еврейском засилье, об эксплуатации крестьян евреями», о проделках еврейских ростовщиков.

Но уже тогда раздались первые трезвые голоса. Первым был философ Владимир Сергеевич Соловьев — именно он возглавлял группу российских интеллектуалов, которые выступили с «Протестом писателей и ученых» против антиеврейских настроений и дел. Его подписали 147 крупных русских деятелей искусства и литературы. Оно было опубликовано в «Русских ведомостях».

Позднее открыто выступили пятьдесят московских купцов и фабрикантов. Трезвые люди, они были вне политики и высказывали только экономические доводы. В письме, полученном от них министерством финансов, они заявляли «о вредных последствиях для московской торговли излишнее стеснение евреев в правах проживания москвичей».

Узнав о письме, обиженный граф Игнатьев, который напрасно надеялся поживиться на евреях, сказал: «Я не придаю никакого значения подобным заявлениям со многими подписями, так как хорошо знаю известные у нас способы, какими при этом подписи собираются». Не веря благородству простых русских людей, граф вообще заключил: «Торгующим евреям предоставлены достаточные права».

При новом царе Александре III все ограничения для евреев, введенные Александром II, возвратились вновь, все разрешения были вычеркнуты — для части граждан России законодательство стало снова грозным и беспощадным.

Для оправдания, для того, чтобы уверить всех, что ничего нового не произошло, откровенный антисемит князь Голицын занялся составлением большого труда, чтобы показать общественности, каким было традиционное отношение к евреям в России. Дескать, ничего нового не произошло: каким было отношение к зловредному, нелюбимому народу, таким оно и осталось. Получалось, что законы России евреев всегда не щадили.

Большую, позорную книгу объемом в тысячу страниц издали — для оправдания и наставления.

Осмелевшая Высшая комиссия под председательством нового министра внутренних дел Палена вынесла в 1887 году безвинным евреям свой приговор. Он запрещал доступ к высшему образованию: полностью — в Санкт-Петербургскую военно-медицинскую академию, определил норму в Харьковский технологический институт — пять процентов по отношению к христианам, три процента — в Горный, минимальный процент — во все высшие и средние учебные заведения. Даже в гимназии.

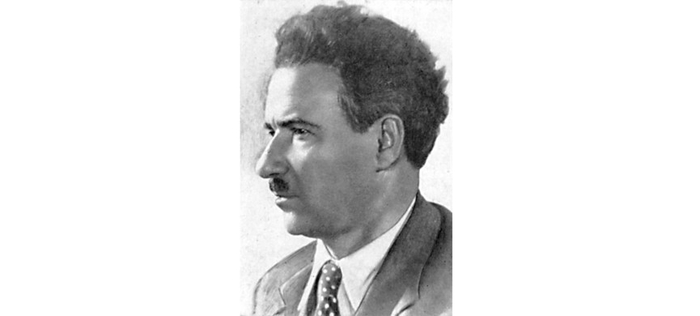

Оба барона Гинцбурга, смело борясь за достойную судьбу всех евреев в России, одерживая успехи и переживая поражения, которые их лично все-таки не задевали, занимались не только большой политикой.

Сначала у Евзеля Гинцбурга, потом у его сына был целый штат помощников, которые отвечали на личные обращения беспомощных, попавших в беду простых людей, которых в чем-то обидели местные власти. Тогда он поручал их дела опытным адвокатам.

Охотно верится рассказам стариков, что местечковый нищий портной получил от барона швейную машину, — современники оставили воспоминания о том, что барон получал множество писем от безвестных, нуждающихся людей и посылал в ответ не только зингеровские швейные машины, которые тогда считались чудом техники, но и какие-то чулочные машины, сельскохозяйственный инвентарь — почта тех далеких времен была способна на многое!

Самым несчастным, пережившим пожары (в годы погромов «красный петух» взвивался в местечках особенно часто, некоторых намеренных поджигателей поймали), бароны просто посылали деньги.

Они никогда не подсчитывали цдоку — деньги, отданные на помощь незнакомым людям. Впрочем, как и другой меценат, Соломон Поляков, — размеры его пожертвований подсчитали другие. После его внезапной кончины получилось три миллиона рублей! Это, наверное, три миллиарда теперешних рублей!

Жаль, что никто не считает огромные суммы, которые дает другим на добрые дела нынешний благотворитель Джордж Сорос. Думается, что это впитанная с детства, вытекающая из обязательных религиозных предписаний, естественная потребность еврея помогать другим. Не обязательно единоверцам.

Современники иногда, например, не понимали, почему Соломон Поляков выделил огромную сумму в помощь бедным студентам Санкт-Петербургского университета, оговорив, однако, что пожертвование адресуется всем, кроме учащихся-евреев.

Думается, что это был преднамеренный шаг. Всем было известно, что еврейские благотворители были щедры на помощь своим единоверцам, об этом в столице много говорили. Евреи одобряли, некоторые православные, особенно публицисты, упрекали — в том, что «жадные богатые евреи помогают не всем — только своим беднякам». Соломон Поляков своим примером показал, что зажиточный человек обязан помочь каждому страждущему.

Что касается баронов Гинцбургов, они делом и словом помогали самым угнетенным, самым беспомощным в России. Не только своим единоверцам. Сейчас почему-то не помнят, что старший барон Гинцбург был одним из учредителей Археологического общества в Санкт-Петербурге, а младший — Высших женских курсов, которые впоследствии назвали Бестужевскими.

Самым деятельным человеком в них была сестра знаменитого русского критика Владимира Васильевича Стасова — большого личного друга Горация Гинцбурга. Началось с образования «Общества доставления средств Высших женским курсам» — барон был основным жертвователем. Гораций Гинцбург внял просьбе принца П.П. Ольденбургского выделить средства для основания Института экспериментальной медицины — наподобие Пастеровского института.

Сделал это очень охотно, потому что видел его в Париже, поразился размаху его работы. Он же внес самый большой пай за участок на Офицерской улице и на строительство там большого здания Санкт-Петербургской синагоги (позже стал председателем хозяйственного правления), на строительство домов для петербургской бедноты — «Обществу дешевых квартир». Двадцать пять лет просуществовало Ремесленное училище имени царевича Николая.

За четверть века в нем обучились профессии тысячи мастеров. На деньги барона в Петербурге был открыт «Биржевой барак». Это было благотворительное медицинское заведение — лучшие медики столицы там совершенно бесплатно делали бедным людям хирургические операции (без различия национальности). Платил им барон.

Но некоторые гордые специалисты денег не брали. «Биржевой барак» удивлял весь Петербург, однако зажиточные люди им не пользовались, потому что их смущала именно бесплатность лечения: что подумают знакомые? И что подумают они о них — по какой причине они согласились лежать в палатах вместе с простонародьем?

Жена младшего барона Анна Гесселевна (естественно, на деньги мужа) стала попечителем Сиротского дома на Васильевском острове (сама она вскоре умерла, рожая одиннадцатого ребенка).

БУКСИРНЫЙ КОЛЕСНЫЙ ПАРОХОД «БАРОН ГОРАЦИЙ ГИНЦБУРГ»

Именно за свою благотворительность барон Г.О. Гинцбург был удостоен звания действительного тайного советника, был выбран гласным в Петербургскую Городскую Думу, в которой председательствовал его друг М.М. Стасюлевич.

Каждое заседание он исправно посещал, часто выступал — пока новый царь, Николай II, не издал закона о воспрещении избирать евреев в городское самоуправление. И тогда Горация Осиповича Гинцбурга просто выключили из состава Думы — только потому, что он еврей, хотя и барон.

Интеллигентная же среда неизменно чтила, всегда уважала всю семью Гинцбурга. Не только Салтыков-Щедрин и Тургенев, многие другие видные представители русской культуры дружили с ними. Самыми верными, постоянными друзьями Горация Осиповича был знаменитый философ Владимир Сергеевич Соловьев и редактор авторитетного либерального журнала «Вестник Европы» М.М. Стасюлевич.

В сохранившейся переписке с ним самим и его женой Любовью Исааковной то и дело встречается его имя. Путешествуя за границей, он всегда «передает нежные приветы», пожелания, спрашивает о здоровье и делах.

В круг Горация Гинцбурга входили писатель И.А. Гончаров, художник А.П. Боголюбов, композитор, дирижер и пианист А.Г. Рубинштейн, которому он щедро помог, когда тот основывал первую в России консерваторию — Петербургскую.

В салоне Гинцбургов можно было встретить художника И.Н. Крамского, врача С.П. Боткина, писателя П.Д. Боборыкина, историка и публициста Д.К. Кавелина (дочь младшего барона Луизу он звал библейским именем Лея), одного из авторов проекта отмены крепостного права, председателя Окружного суда знаменитого А. Ф. Кони…

Они, православные, совершенно терпимо относились к религиозности Горация Гинцбурга. В субботу он не работал, но с гостями встречался. По свидетельству современников, когда появлялся посыльный с телеграммой, гости расписывались за хозяина, разрезали ее, вскрывали конверты.

По его просьбе вслух читали — вдруг в них что-то неотложное? Своих православных друзей Гораций Осипович приглашал в Пейсах на первый седер. Охотнее всех приходил Владимир Соловьев, внимательно слушал, когда младший за столом задавал самому старшему четыре традиционных вопроса о происхождении праздника, — он, конечно, знал ответы на них, но почитал этот ритуал. После смерти знаменитого философа рассказывали, что последними словами его были «Шма Исраэль»…

Высшие чиновники государства знали преданность Гинцбурга-младшего религии. Они никогда не решались назначить свидание ему в субботу, чтобы он не совершил в этот день запретного — ездить в экипаже.

Марк Антокольский создал ему мраморную скульптуру Александра II, которого тот искренне почитал. А сам Гораций заказал ему большой скульптурный портрет царя — для Петербургской синагоги.

Евзель и Гораций Гинцбурги были настоящими консулами еврейского населения царской России. И еще больше — полномочными представителями. Бесправные российские евреи всегда могли надеяться на их защиту.

В тогдашней Англии, в большинстве европейских государств уже не было таких унизительных законов против евреев, которые указывали, где им жить, в каких краях они появляться не могут, где им нельзя учиться, решали, каким им заниматься делом. Они считались гражданами страны, в которой живут.

Не случайно в век королевы Виктории в Великобритании одно время занимал пост главы правительства знаменитый своими делами еврей Дизраэли, хотя и в Англии, и особенно в Австрии, где тоже случалось, что министрами иногда назначали некоторых евреев, было тогда тоже много открытых антисемитов.

Именно после издания «Временных правил», придавивших евреев царской России еще больше, началась оживленная эмиграция евреев в Северную, а иногда и в Южную Америку.

Государственный департамент САСШ, как тогда назывались теперешние США, сначала не поверил рассказам толп эмигрантов, появляющихся в Новом Свете из далекой страны, и послал в Санкт-Петербург делегацию сенаторов посмотреть, правду ли говорят. Несколько недель сенаторы провели в столице огромной державы и пришли к выводу, что положение евреев еще более бедственное, еще более ужасное, и отменили некоторые свои эмиграционные ограничения.

Обо всем этом говорили на похоронах барона Горация Гинцбурга, который умер в 1909 году.

В Санкт-Петербург съехались тысячи людей, которые изъявили желание проводить заслуженного общественного деятеля. Поэтому несколько нарушили религиозный обычай: немедленно относить покойника на кладбище и предавать его земле как можно быстрее.

Печальное прощание состоялось в Петербургской синагоге, которую построили преимущественно благодаря его воле, на его средства.

Ораторы говорили по-русски, вдохновенно, некоторые просто мастерски.

Но похоронен он был, как и отец, как и все их умершие потомки, в Париже — в фамильном склепе на Монмартре.

Тексты надгробных речей на петербургской панихиде сохранились. Главное в них — еврейское население России никогда — это подчеркивалось: НИКОГДА — не забудет семью своих щедрых, благородных добровольных защитников. Особенно указывали на то, что Гораций Осипович «не делал различия между людьми по национальностям и исповеданиям». Что он «всегда говорил о людях, не различая ни эллина, ни иудея».

… Когда работа над этим очерком подходила к концу, автор встретил своего знаменитого знакомого журналиста, живущего по соседству. Обладатель прекрасного баритона, он еще и популярный обозреватель телевидения. В свое время, человек образованный и вдохновенный оратор, он всеми силами своего незаурядного темперамента страстно обличал американских империалистов, которые хотят развязать новую мировую войну. Кажется, досталось от него и сионистам, которые все время строят козни, плетут хитрые интриги.

В последние годы он стал пламенным, но по-прежнему разговорчивым демократом. Свет не видал большего демократа, чем он! Он даже тихо признался — некоторым знакомым, лично, словно по секрету, конечно, но не с экрана, что он, в общем, наполовину тоже еврей… Мать была еврейка. Но откуда у него типичное еврейское отчество?

Зная силу его выдержки, можно надеяться, что когда-нибудь он признается, что и его вторая половина «не без греха»…

Начался обычный соседский разговор: дескать, как живете, как здоровье, над чем работаете? Услышав, что в своем очерке я называю имя Монтефиори, но все-таки больше интересуюсь биографией барона Гинцбурга, образованный, знающий несколько языков писатель, обозреватель, знаменитый публицист нахмурил брови и возразил:

— Кто такой Монтефиори, я, конечно, знаю. Английский баронет! Но кто такой барон Гинцбург? Что за барон такой? Почему-то я не знаю этого немца…

(Опубликовано в газете «Еврейское слово», № 39-40)

Источник

Источник

Источник

Источник

Гинцбурги - Большая Российская Энциклопедия