Продолжение.. Начало здесь: Часть1 Часть2

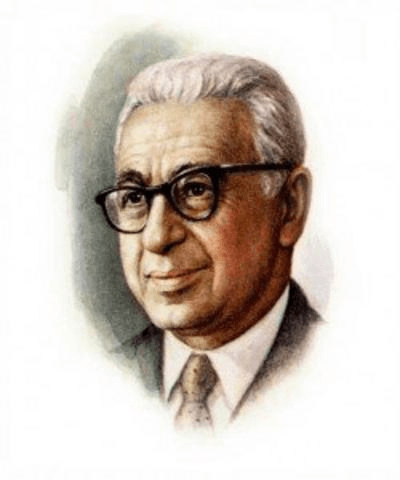

Марк Наумович Бернес (Нейман)

Марк Наумович Нейман родился в городе Нежин (ныне райцентр в Черниговской области Украины). Его отец Наум Самойлович был служащим в артели по сбору утильсырья, мать Фаня Филипповна — домохозяйкой. В 1916 году, когда Марку было пять лет, семья переехала в Харьков.

По окончании семилетней школы начал посещать занятия в театральном техникуме, одновременно поступил статистом в харьковский театр «Муссури».

К этому периоду относится появление его сценического псевдонима — Бернес.

Большую популярность Марку Бернесу принесли роли в лентах о Великой Отечественной войне.

В фильме «Два бойца» он с поразительной задушевностью и простотой спел песню «Тёмная ночь» (музыка Н. Богословского, слова В. Агатова),

а также стилизованную «под одесские песни» «Шаланды». Песни Богословского из фильмов («Любимый город», «Спят курганы тёмные», «Шаланды, полные кефали», знаменитая «Тёмная ночь») в исполнении Бернеса зазвучали по радио, были записаны на пластинки.

Сотрудничество актёра и композитора продолжалось до 1956 года.

17 сентября 1958 года одновременно две центральные газеты начали травлю Бернеса.

В «Правде» Георгий Свиридов в статье «Искоренять пошлость в музыке» подверг артиста несправедливым и тенденциозным нападкам.

В «Комсомольской правде» в фельетоне А. Суконцева и И. Шатуновского «Звезда на «Волге»» рядовое нарушение Бернесом правил дорожного движения в максимально мрачных тонах подавалось как «поведение, недостойное советского артиста».

Следствием этих и нескольких последующих публикаций стало фактическое отлучение Бернеса от съёмок и записей на радио и грампластинки.

Но с 1960 года голос Бернеса снова зазвучал по радио (заглавная песня популярной воскресной передачи «С добрым утром!» (О. Фельцман, стихи О. Фадеевой) и на эстраде.

В том же 1960 году на стадионе в Лужниках в программе Московского мюзик-холла Бернес впервые исполнил песню «Враги сожгли родную хату» М. Блантера на стихи М. Исаковского.

Написанная за 15 лет до того, в 1945 году, и лишь однажды прозвучавшая тогда по радио, она обрела в лице Бернеса интерпретатора, раскрывшего весь трагизм произведения и сделавшего песню широко популярной.

Марк Бернес «Враги сожгли родную хату».

Студийная запись. Музыка М. Блантер, слова М. Исаковский.

В четырёхсерийном фильме «Щит и меч» (1968) за кадром в исполнении Бернеса прозвучала песня «С чего начинается Родина» (В. Баснер — М. Матусовский).

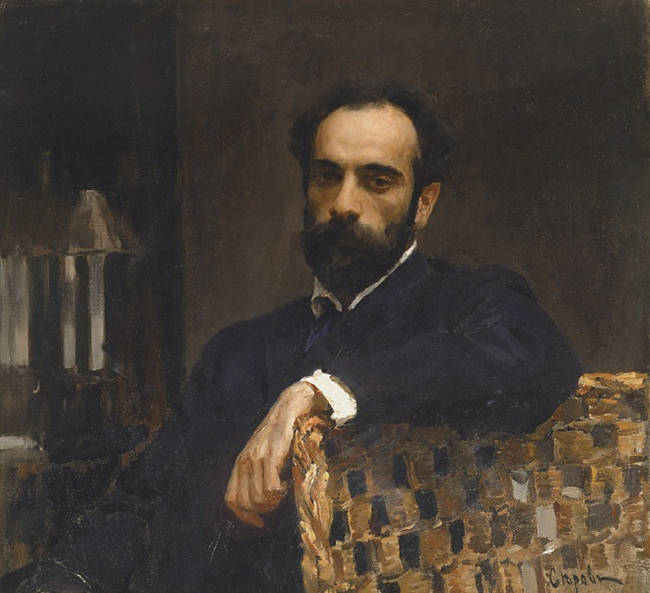

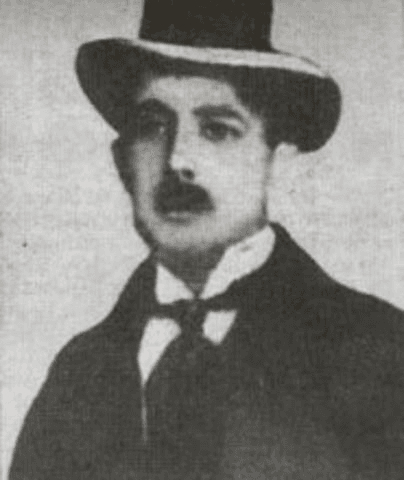

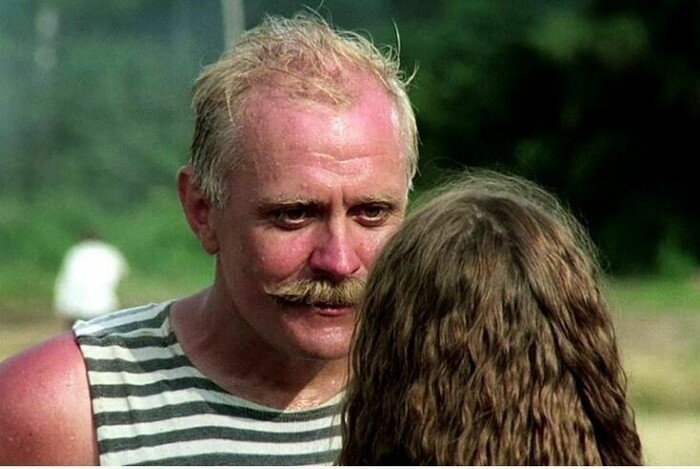

Боде Александр Генрихович

Боде Александр Генрихович (1865-1939)

Александр Адольфович Боде (Александр Генрих де Боде) — учитель словесности, автор песни «Священная война».

Александр Боде родился 22 марта 1865 года в посаде Клинцы Черниговской губернии (ныне город, Брянская область).

В 1885 году окончил Московскую гимназию; в 1891 — историко-филологический факультет Московского университета.

Преподавал древние языки в Лифляндии (Аренсбург, ныне Курессааре) и в Серпуховской гимназии (до 1906 года).

Женился на дочери коллежского советника Н. И. Жихаревой. В 1906 году был переведён учителем русской словесности в Рыбинск.

Работал преподавателем русского языка и литературы, латинского и греческого языков в Рыбинской мужской и женской гимназиях.

Произведен за выслугу лет в статские советники. Имел награды: ордена Святого Станислава 3 и 2 степеней, Святой Анны 3 степени, серебряную медаль в память царствования императора Александра III, светло-бронзовую медаль в память 300-летия дома Романовых.

Доктор искусствоведения, профессор истории музыки Московской Государственной консерватории Е. М. Левашев в своей работе «Судьба песни.

Заключение эксперта» утверждает, что Лебедев-Кумач плагиатил тексты некоторых своих песен.

Так, по его утверждению, поэт украл одну из строф песни «Москва майская» у А. Палея из начала стихотворения «Вечер», а текст песни к кинофильму «Моряки» — из стихотворения «Цусима» В. Тан-Богораза.

В статье утверждается, что после официальной жалобы Палея в Союз писателей Фадеевым был собран Пленум правления Союза писателей, на котором были приведены примеры около 12 случаев воровства Лебедева-Кумача, однако «по высочайшему звонку» дело было замято.

Приводится и отрывок из мемуаров Ю. К. Олеши «Книга прощания» (М., «Вагриус», 1999, стр.156): «Позавчера в Клубе писателей Фадеев разгромил Лебедева-Кумача. Сенсационное настроение в зале. Фадеев приводил строчки, говорящие о плагиате […].

В публике крики: позор!». Александр Фадеев считал Лебедева-Кумача трусливым приспособленцем и рассказывал, что в период битвы за Москву Василий Иванович Лебедев-Кумач сразу попытался бежать из города, «привёз на вокзал два пикапа вещей, не мог их погрузить в течение двух суток и психически помешался».

В сороковые годы здоровье Лебедева-Кумача пошатнулось. Он перенёс несколько инфарктов. В это же время у него произошла мучительная переоценка своего творчества.

В 1946 году в личном дневнике Лебедев-Кумач написал: «Болею от бездарности, от серости жизни своей. Перестал видеть главную задачу — все мелко, все потускнело. Ну, ещё 12 костюмов, три автомобиля, 10 сервизов… и глупо, и пошло, и недостойно, и не интересно»…

Спустя некоторое время появилась ещё одна запись:

«Рабство, подхалимаж, подсиживание, нечистые методы работы, неправда — все рано или поздно вскроется»…

Главным результатом научной экспертизы Е.М. Левашева стало заявление о том, что все факты и документы свидетельствуют о том, что автором песни «Священная война» является не Лебедев-Кумач, а А.А. Боде.

Журналист, бывший сотрудник «Литературной газеты» Андрей Мальгин также согласен с тем, что текст песни «Священная война», а также и песни «У самовара» являются плагиатом.

Однако в связи с тем, что выводы эксперта опирались на совокупность косвенных, а не прямых доказательств, с юридической точки зрения вопрос остался спорным.

В 1998 году внучка Лебедева-Кумача подала в Мещанский межмуниципальный суд г. Москвы «Иск о защите чести и достоинства» с целью опровергнуть сведения, опубликованные в СМИ, о том, что текст «Священной войны» был украден.

В связи с тем, что судья не учла мнения специалистов, заявив «об отсутствии необходимости учёта судом мнения экспертов» суд принял решение о том, что текст песни «Священная война» принадлежит Лебедеву-Кумачу.

Тем не менее доктор искусствоведения Е.М. Левашев отстаивает авторство А.А. Боде, выражая сомнение в беспристрастности и обоснованности решения суда.

Письмо З. А. Боде Борису Александрову:

Уважаемый Борис Александрович! Всегда с большим удовольствием мы слушаем и смотрим по телевизору выступления Краснознамённого имени А. В. Александрова ансамбля песни и пляски Советской Армии. С особенной радостью слушаем «Священную войну». Большое спасибо Вашему отцу, Александру Васильевичу, и Вам, Борис Александрович, за музыку к этой песне. В дни XXV съезда нашей Коммунистической партии после исполнения концертной программы Вы выступили с воспоминаниями о создании «Священной войны», и для нас стало совершенно ясно и понятно, что В. И. Лебедев-Кумач скрыл от Вас правду о происхождении этой песни.

В. И. Лебедев-Кумач не писал песни «Священная война». Родилась песня «Священная война» в г. Рыбинске на Волге в мировую войну 1914—1917 годов. Написал её учитель русского языка и литературы, латинского и греческого языков Рыбинской мужской гимназии Александр Адольфович Боде — наш отец.

Он был умный, образованный человек, окончивший филологический факультет Московского университета, знаток истории, глубокий патриот, с широким пониманием жизни.

1916 год. Кадровый 28 Грохольский полк — на фронте. Казармы полка используются для новых пополнений воинских частей. По параллельным реке Волге прямым и длинным улицам Рыбинска почти круглые сутки маршируют прибывающие на обучение и дальнейшее отправление солдаты — новобранцы, ополченцы. Прибывают в Рыбинск беженцы-латыши. Они покидают свою землю, селенья, жилища: бегут, спасаясь от аэропланов, поливающих обжигающей, ядовитой жидкостью людей, животных, жилища.

Рассказы беженцев-латышей полны ужаса. С фронта привозят бойцов, отравленных газами. Каждый день дважды — в гимназию и обратно — отец пересекает марширующие улицы. Он остро воспринимает всё, что видит и слышит, волнуется, делится впечатлениями с мамой. В эти тяжёлые, напряжённые дни была написана отцом песня «Священная война». Её слова и музыка (мотив был другой) родились вместе. Величавые, образные выражения слились воедино с простой, чисто русской мелодией…

Старость свою отец проводил под Москвой. Около него были дети, внуки. Последние годы жизни отец стал говорить о неизбежности войны с Германией. «Чувствую я себя уже слабым, — говорил он, — а вот моя песня, «Священная война» может теперь ещё пригодиться».

Из наших современных песен больше всех нравилась ему «Широка страна моя родная»… Считая В. И. Лебедева-Кумача большим патриотом, отец решил послать ему «на вооружение» свою «Священную войну». Его доброе письмо с вложением слов и мотива песни были отправлены в адрес В. И. Лебедева-Кумача в конце 1937 года. Отец ждал ответного письма, но его не было.

В январе 1939 года отец умер в Кратове, в доме, где жил и откуда было послано письмо с песней «Священная война» и откуда и я пишу Вам это письмо. В 1942 году проездом через Москву на Ленинградский фронт мой сын Андрей — артиллерист, войдя в дом и сняв пилотку, прежде всего спросил: «Мама, ты слышала дедушкину «Священную войну»?» «Да, слышала. Музыка Александра Васильевича Александрова, и это очень правильно. Он дал жизнь всей песне. За это мы ему очень благодарны. А какое могучее звучание! Даже дрожь пробирает!..» — ответила я сыну.

А дальше… оказалось, что В. И. Лебедев-Кумач в одну ночь написал то, что было выношено сердцем и умом патриота-учителя ещё в мировую войну 1914—1917 годов. Посылая Вам это письмо, мы глубоко убеждены в том, что Вы, Борис Александрович, должны узнать об истинном происхождении песни «Священная война»… Будем Вам, Борис Александрович, благодарны, если Вы ответите на наше письмо. Желаем Вам полного благополучия и успехов в Вашей прекрасной работе и всего только доброго и светлого.

Зинаида Александровна Боде, в замужестве Колесникова

Виктор Суворов утверждает, что заказ на написание песни к намечавшемуся освободительному вторжению Красной армии в оккупированную Германией Европу поступил от Сталина ещё в феврале 1941 года.

Песня «Священная война» была написана ДО германского вторжения:

Сталину в феврале 1941 года потребовалась песня о великой войне против Германии. И Сталин такую песню заказал.

Лебедев-Кумач просто украл чужие слова и выдал за свои.

Священная Война — Ансамбль Александрова

БОЖЕСТВЕННЫЙ ГОЛОС ПОБЕДЫ

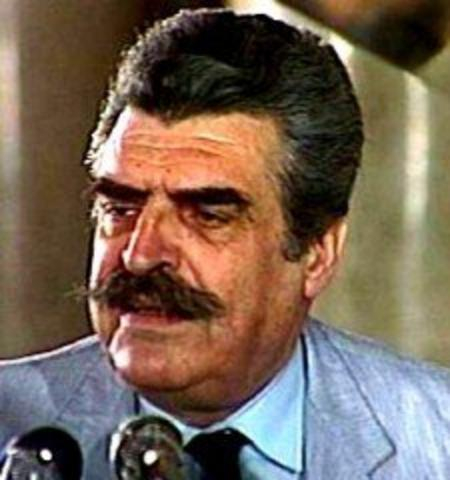

Юрий Борисович Левитан (Юдка Беркович Левитан)

Внимание, Говорит Москва!-Враг будет разбит - объявление Левитана о начале войны 22 июня 1941 года

Биография

Голос этого человека стал поистине легендарным, принеся его обладателю славу, почет и построив успешную профессиональную карьеру. Редкий талант, даже дар, сделал Юрия Левитана гостем в каждом доме на территории всего советского союза. Он приносил в каждую семью радостные и грустные новости, сообщал информацию о важных документах государственного значения.

Диктор Левитан стал голосом целой эпохи в истории страны, пережив вместе со всеми одно из самых тяжелых испытаний, которое доводилось преодолевать советскому народу. Фраза «Говорит Москва» стала фирменной карточкой Юрия Борисовича.

Настоящее имя и отчество Левитана при рождении – Юдка Беркович. Он был рожден в 1914 году в городе Владимир.

Национальность семьи была общеизвестной и по внешним признакам, и по именам – евреи. Мальчик рос невысоким, достаточно щуплым, с очень буйной кудрявой шевелюрой.

С самого юного возраста Юрий выделялся среди ровесников невероятно сильным голосом – его часто просили соседи созвать их ребят домой, и тогда голос Левитана можно было услышать даже через реку. Громогласный Юра был любимчиком у всех соседей, имел много друзей и рос счастливым ребенком.

С детства целеустремленный Юрий мечтал связать свою жизнь с кинематографом, он грезил о славе и всесоюзной известности. Такой, чтобы к нему подбегали на улицах и просили оставить автограф. Во Владимире он получил направление на пробы в профильный техникум.

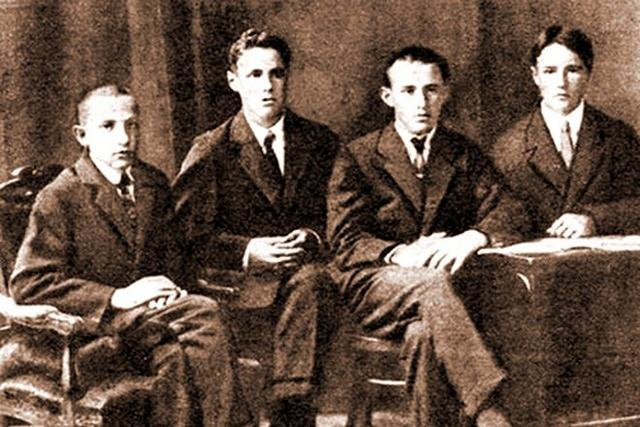

Юрий Левитан (второй слева) с одноклассниками

Окончив школу, Левитан приезжает в Москву и не проходит этап отбора приемной комиссией. Конечно, актера в Юрии Борисовиче не разглядели – невысокий рост, худощавое телосложение, специфический говор, непродуманный внешний вид и отсутствие ясного имиджа помешали диктору стать звездой кино и телевидения.

Возможно, мир так и не узнал бы о Левитане, если бы сама судьба не подсказала ему попробовать свои силы в работе на радио. По дороге с проб в техникум Юрий увидел невзрачное объявление о том, что открылся набор дикторов. Он решил испытать удачу и не прогадал.

Конечно, приемная комиссия сначала не восприняла паренька всерьез. Он предстал перед комиссией невзрачным юношей, в спортивной одежде и с непонятной прической.

Тем более, у него был сильный региональный акцент.

Однако голос Левитана поразил профессионалов – он был столь четким, сильным и тягучим, тембр был редким, почти уникальным.

Ему сразу предложили стажировку на радио в составе группы учеников при Радиокомитете.

Юрий Левитан на радиостанции

Юрий Борисович начинал с роли разносчика газет и варщика кофе для именитых дикторов.

Это было днем, а ночью он проводил многие часы, работая над своим произношением.

Он читал все подряд – прозу, стихи, новости, делал это стоя, сидя, постоянно меняя положение, иногда даже вставая вверх ногами.

Будущий главный диктор страны методично избавлялся от «оканья», ставил речь и развивал свои богатые природные голосовые данные.

Делал свой голос еще более звучным, мелодичным и всепоглощающим.

Постепенно его стали выпускать в ночной эфир – Левитан читал свежие выпуски периодических газет, чтобы жители отдаленных регионов страны могли первыми услышать самые главные новости Москвы.

Начало карьеры

Одна такая ночь стала для судьбы Юрия Борисовича определяющей.

Он по привычке размеренно и внимательно читал газеты в прямом эфире, озвучивая повестку грядущего дня в стране.

И не знал, что в эти самые минуты главный человек страны слушает его ночной эфир.

Общеизвестно, что глава советского союза работал ночами с включенным радиоприемником.

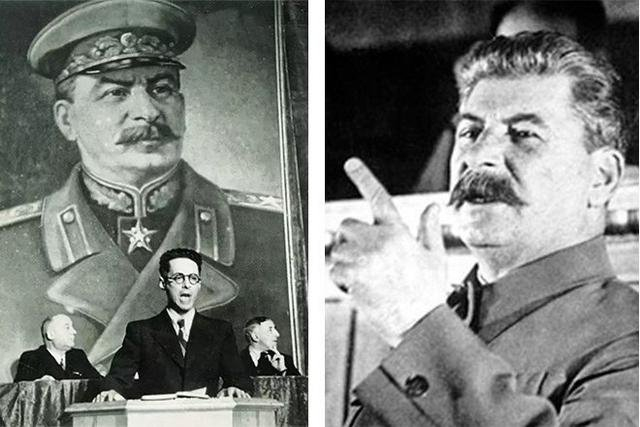

И уверенный, богатый и внушительный голос Левитана услышал и высоко оценил сам Иосиф Сталин. Сталин срочно позвонил главе Радиокомитета и сообщил, что его доклад для Съезда партии на радио зачитывать должен именно этот диктор, этот «голос».

Юрий Левитан и Иосиф Сталин

На следующий день Юрия, который невероятно сильно волновался и был почти на грани обморока от нервов, усадили читать доклад Сталина в прямом эфире. В течение долгих пяти часов диктор выполнял это задание, ни разу не сбившись или совершив ошибку. Так, фактически за одни сутки, Левитан стал главным голосом страны.

Голос Победы

Самым сложным периодом работы Левитана стал, конечно же, период с 1941 по 1945 годы. Именно он, преодолевая собственный страх и ужас, громогласно сообщил жителям страны, что Гитлер объявил Союзу войну. Именно Левитан сообщал всю информацию о ходе сражений, поступающую круглосуточно от советского информационного бюро.

Левитан 22 июня 1941 сообщение советского радио о нападении Германии на СССР

В течение долгих пяти лет он работал фактически без отдыха – с ним просыпались и засыпали жители Советского Союза. В голос Юрия Борисовича вслушивались солдаты на фронте, работники тыла и эвакуированные люди, люди в оккупированных городах.

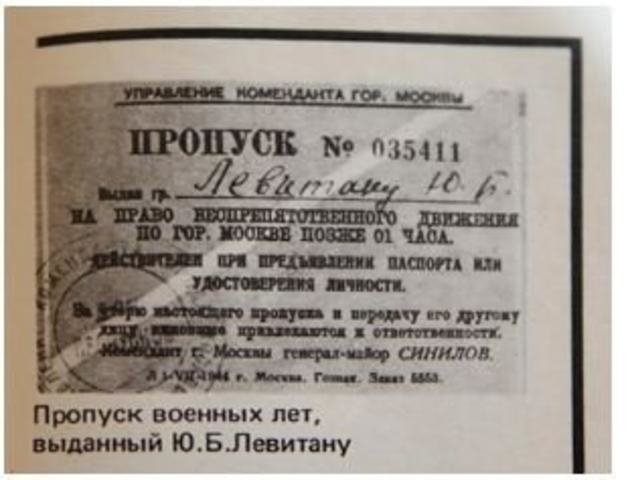

В 1941 году Юрий был эвакуирован из столицы в Свердловск, вместе с ним поехала работать в условиях полной секретности диктор Ольга Высоцкая.

Они совместно работали у микрофона, информируя жителей СССР о ходе событий, внушая им надежду и веру в то, что победа возможна и осуществима.

Существует легенда, что ассоциация между Левитаном и скорой победой над немцами была столь сильной среди народа, что Гитлер призвал соотечественников найти и обезвредить диктора, назначив за его смерть огромную сумму денег.

С голосом Левитана просыпались. Шли в атаку. Кричали победное «Ура!» Именно поэтому идея открыть памятник знаменитому диктору в его родном Владимире 9 Мая 2015-го дорогого стоит.

А пока здесь подготовили выставку «Левитан — голос эпохи» — за полгода до столетнего юбилея Юрия Борисовича Владимиро-Суздальский музей-заповедник волею случая обрел домашний архив Левитана.

«Культура» стала первым изданием, получившим право опубликовать раритетные документы

— Тема Левитана не нова, казалось бы, все дороги проторены, — рассказала «Культуре» генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова. — Однако молодым сотрудникам удалось выйти на правнука Левитана — Артура, а благодаря ему — на замечательную Ольгу Александровну Бартош.

Не будучи кровной родственницей диктора, она сделала все возможное, чтобы сохранить огромное количество документов и вещей Юрия Борисовича. Уникальные — слишком затертое слово.

Нашему музею переданы бесценные свидетельства жизни Левитана. Например, метрика, выданная общественным раввином города Владимира в еврейском молитвенном доме, из которой мы узнали, что после обряда обрезания новорожденному было дано двойное имя Юрий (Юда).

Трогательное фото, подписанное корявым старческим почерком — подарок матери сыну. Трудовая книжка, состоящая в основном из благодарностей и награждений. Менялось название радиокомитета. А Левитан так и оставался диктором. В 1931-м принятым на работу и в 1983-м — уволенным: в связи со смертью.

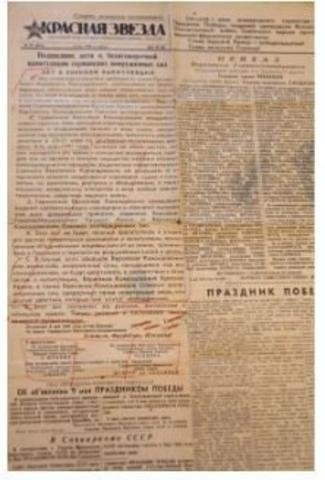

Пропуск на Красную площадь — «Действителен всюду». Очки в очешнике. Газета «Красная звезда» от 9 мая 1945 года, сообщившая о капитуляции Германии, — с красными пометками Левитана (говорят, после какого-то выступления Сталин лично прислал диктору коробку сине-красных карандашей фабрики имени Сакко и Ванцетти)

За этими мелочами — образ человека.

Казалось бы, роскошный голос, колоссальная практика… Но какой же это профессионал! Какое отношение к делу!

Прежде чем сесть к микрофону, Юрий Борисович прочитывал текст, ставил ударения, выделял главные по смыслу слова...

Уверена, мы еще будем проникать в тайный смысл полученных документов.

Персональная виселица

Тайной долгие годы была окутана биография, а во время войны — и внешний облик Левитана. Многим советским гражданам, с нетерпением ждавшим важных сообщений у радиоприемника, за исполинским голосом виделся здоровый крепкий мужчина. Умудренный опытом, убеленный сединами. А Юрий Борисович был невысоким, субтильным. К трагическому воскресенью 22 июня 1941-го он прожил всего-то 26 с хвостиком.

Из них семь лет значился главным диктором СССР. Таково было решение главного человека страны.

Сталин уважал Левитана безгранично. Не любил — именно уважал и ценил как профессионала. Иные исследователи берут на себя смелость называть Левитана голосом Сталина.

Однако идолопоклонства со стороны диктора никогда не было. Единственная фотография на фоне портрета вождя — во время выступления Левитана 22 мая 1945 года перед героями боев за Берлин. Участники войны — вот кто по-настоящему любил его.

Маленького еврея с великим голосом, обласканного властью, ни дня не воевавшего. Но первым переживавшим у микрофона все трагедии и радости страны. Шутка сказать — до сих пор многие (в их числе были и большие военачальники) считают, что о начале войны объявил именно Левитан.

Хотя первое сообщение в эфир выдал Молотов.Да и на фронт, говорят, Юрий Борисович рвался — не одно заявление написал… Хотя понимал: кто ж отпустит? До 250 000 немецких марок обещал Геббельс за уничтожение «голоса Сталина».

Гитлер считал Левитана личным врагом № 1. Диктора тщательно скрывали. Увозили в тыл. Берегли как зеницу ока.

Быль ли, небыль — уже после войны особо рьяные чекисты пытались включить в список организаторов «еврейского заговора» и Левитана. Увидев фамилию диктора, Сталин спросил: — А его — за что? — Он же еврей! — Это мой еврэй, — был ответ.

Больше никто и никогда не пытался испортить жизнь диктору № 1. Второй секретарь Владимирского обкома партии с мелкой пакостью — не в счет. Знающие люди до сих пор не хотят произносить его фамилии.

Дело было в 1980-м. На празднование 125-летия музея решили пригласить Левитана.

Идеолог насупился: «Нечего еврею делать в древнем русском городе!»

Смелая женщина, тогдашний директор музея-заповедника, легендарная Алиса Аксенова тайно привезла Юрия Борисовича во Владимир. Из-за кулис он начал свое поздравление знаменитым: «Внимание! Работают все радиостанции Советского Союза...» После чего вышел на сцену.

Партийные бонзы сидели как в воду опущенные.

— На торжественный ужин Левитана все-таки не пригласили, — вспоминает нынешний руководитель музея, а тогда — молодой экскурсовод Светлана Мельникова. — Замдиректора по науке приватно кормила Юрия Борисовича ужином, гуляла с ним по городу. Многое отдала бы я за то, чтобы провести несколько часов с Левитаном...

День Победы. Левитан о капитуляции Германии. 9 мая

В 1945 году именно Левитан сообщил о долгожданной победе над врагом. Это было логично – только Юрий Борисович, зачитавший объявление о начале войны, мог завершить эту горестную часть истории страны.

Послевоенные годы

После войны диктор перестал работать на радио, зачитывая обычные новости.

Голос, ассоциирующийся у всех без исключения жителей СССР с великими новостями, сложными и серьезными, не мог размениваться на проходные информационные сообщения. Левитан начинает озвучивать документальные фильмы о войне, вести передачи про ветеранов, ведет репортажи с главных мероприятий страны на Красной площади.

Мало кто знает, но вплоть до 60-70х годов выступления Левитана по радио велись в прямом эфире, поэтому записей его сообщений по радио нет.

Все те аудио, которые в современной России считаются записями «Левитана, сообщающего о войне», на самом деле были записаны отдельно, много лет спустя.

Они не содержат тех не поддельных эмоций, которые переживал диктор в те конкретные моменты, но в целом дают представление о звучании Юрия Борисовича в военные годы.

Юрий Борисович стал первым диктором в истории страны, который получил звание народного артиста.

В год 30-летия Великой Победы кто-то из ветеранов прислал Юрию Борисовичу фотооткрытку. На обороте был текст:

«Уважаемый товарищ Левитан, знаете ли Вы, что в этом здании для Вас предусматривалась персональная виселица рядом с виселицами для Сталина и Молотова?

Здание строилось во время войны в городе Веймар, Германия, и предназначалось для празднования победы фашистов. Здание двухэтажное, из стекла и бетона, второй этаж — для торжества, веселья победителей, на первом — в муках должны корчиться побежденные.

Через стеклянный пол они предвкушали наслаждение этим зрелищем. На колоннах, которые Вы видите на снимке, — виселицы для особо выдающихся врагов. Строительство прекратилось в 1943 году. В 1970-м начата реконструкция под спортивный комплекс. Сердечно поздравляю Вас с праздником 9 Мая...»

К счастью, у большей части ветеранских писем — другая тональность.

«Уважаемый Юрий Борисович!.. 9 мая 1945 года я лежал в госпитале в городе Кольчугино, за десять дней перед 9 мая мне сделали очередную операцию — отрезали еще кусок ноги, была нестерпимая боль.

Я вышел в коридор приложиться щекой к теплой стенке (здесь проходил дымоход из кухни) и так стоял на костылях в белье… Часы показывали… около 2 часов ночи и я… думал, скорее бы кончилась эта мучительная ночь… Вдруг слышу позывные радио и Ваш голос… лишь после второго сообщения я вдруг осознал, что это Победа, что война кончилась.

Я, кажется, забыл о боли, вбежал в палату и начал кричать: «Победа! Победа!» Но… спросонья ребята как-то не верили сразу, ругались, что я их разбудил. Я тянул их в коридор, и когда они услышали, то побежали по другим палатам и подняли весь госпиталь.

Такого ликования… больше в моей жизни я не видел. А я плакал, ко мне в палату шли ребята, чтобы посмотреть на меня, кто первый услышал Ваше сообщение о Победе...»

«Посылаю Вам, дорогой Человек, пуховые перчатки — вденьте их в кожаные, какие Вы, небось, носите, и будет Вам тепло холодной московской зимой. Связала я их сама из пуха собственной козы. Давно собиралась, все тридцать лет, которые промелькнули после Великой Отечественной войны! На фронте у меня были и отец и муж. Был он сапер, отвоевал и на Западе и еще на Востоке, вернулся целый, но больной. Однако я его не оставила, любила крепко. И вот, живем, хоть и без детей, будь она проклята, война...»

Смерть

Левитан оставался главным диктором страны на протяжении всей карьеры, поэтому все важные даты и поводы, связанные с Отечественной Войной, не проходили без его участия.

В 1983 году великого диктора пригласили на родину, в Белгородскую область, на мероприятие при участии ветеранов битвы под Курском.

Еще перед поездкой Юрий отмечал, что ему нездоровится.

Левитан твердо решил ехать, но никто не ожидал, что невыносимая жара и солнцепек приведут к наступлению сердечного приступа.

«Дорогой Юрий Борисович! Мне хочется… поблагодарить Вас за Ваш добрый, благородный труд… В одной из… передач Вы сказали очень удачную фразу: «Жизнь бьет по нашему квадрату». Было бы смешно, если бы не было так досадно и больно, потому что юность и золотая красивая молодость прошли в большом горе, в разлуке с родными, в лишениях, в голоде и холоде. А теперь, когда можно жить, и жить хорошо, так жизнь идет к концу...»

Это было одно из последних прочитанных адресатом писем. Меньше чем через месяц, после встречи с участниками сражений под Прохоровкой, Юрия Левитана не стало.

Причина смерти оказалась прозаична, возраст и сердечная недостаточность на фоне высокой температуры воздуха привели к столь трагичному результату.

Похороны этого великого человека состоялись в Москве, могила Левитана находится на Новодевичьем кладбище.

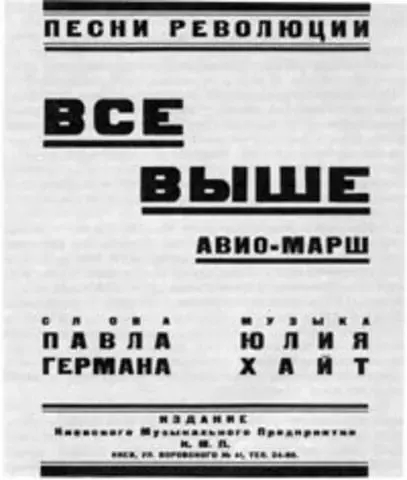

МУЗЫКА ПАРАДА ПОБЕДЫ

24 июня 1945 года

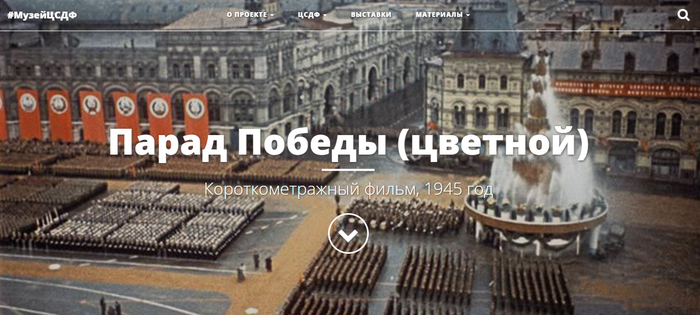

Сохранился цветной документальный фильм об историческом параде Победы, состоявшемся в Москве, на Красной площади 24 июня 1945 года. Фильм представляет всю хронику Парада с момента построения войск на Красной площади, сопровождаемую закадровым дикторским текстом.

Фильм был снят студией документальных фильмов ЦСДФ на трофейную немецкую киноплёнку «Agfa», доставленную самолетом из Берлина накануне Парада. Монтаж и озвучание производилось в Берлине, так как там было необходимое оборудование.

По словам оператора Михаила Посельского, после того, как фильм был отснят, выяснилось, что большая часть ленты имеет брак по цвету. По этой причине весь фильм перевели на черно-белую плёнку, а из того материала который подходил по качеству, смонтировали 19-минутный цветной фильм.

И. В. Сталин остался недоволен фильмом, так как в кадры не попали двое из десяти командующих фронтами — генералы армии Баграмян и Ерёменко (впоследствии Маршалы Советского Союза).

Для того чтобы исправить оплошность, было решено доснять недостающие кадры.

Однако задача осложнялась тем, что Баграмян со своим штабом находится в Риге, а генерал Ерёменко и его штаб — в Кракове.

Две съёмочные группы срочно были направлены в Ригу — где находился Баграмян, и в Краков — где находился Ерёменко, где были сняты необходимые сцены, которые позже вмонтировали в окончательный вариант фильма.

Съёмка недостающих кадров была выполнена за чертой города.

Для того чтобы скрыть отсутствующий ГУМ, генералов сняли на фоне красных знамён.

Генералов сначала сняли на цветную плёнку, потом камеру перезарядили и сняли эти же эпизоды на чёрно-белую плёнку.

«Парад Победы» — название двух советских документальных фильмов 1945 года, посвящённых Параду Победы в 1945 году. 19-минутный цветной фильм был снят под руководством Соловьёва Н.В., при содействии И. Венжер и И. Посельского. Последние двое совместно с В. Беляевым являются режиссёрами второго чёрно-белого 50-минутного фильма.

Музыкальное оформление фильма «Парад Победы» было мастерски сделано заслуженными деятелями искусств: Давидом Семеновичем Блоком и Семеном Александровичем Чернецким.

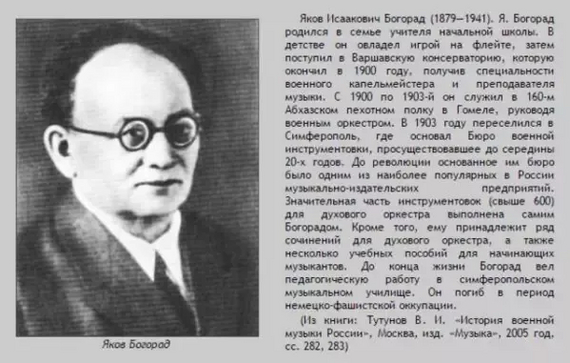

Давид Семёнович Блок (1888 — 1948)

Давид Семёнович Блок (1888 — 1948) — композитор, звукорежиссёр и дирижёр, организатор и первый руководитель Государственного оркестра Министерства кинематографии СССР. Творческую карьеру начал в 1905 году как дирижёр оркестра, сопровождавшего немое кино. Учился в Ростовской коне (консерватории) (1913—1918). В период немого кино руководил оркестрами в крупных кинотеатрах, озвучивая немые фильмы и сочиняя музыку к ним.

С 1930 года начал работать в звуковом кино (в 1931—1947 годах — звукооформитель и звукорежиссёр).

С 1938 года также дирижёр киностудии Союздетфильм, в 1948 году — Мосфильм.

Дирижировал премьерой Второй сюиты С. С. Прокофьева из балета «Ромео и Джульетта».

Ему принадлежат музыка и муз. оформление кинофильмов «Мать» (1926, озвучен в 1935), «Бесприданница» (1937), «Шел солдат с фронта» (1939), «Яков Свердлов» (1940), «В тылу врага» (1941), «Гибель «Орла»» (1941, в соавт. С В.И.Мурадели), «Рядовой Александр Матросов» (1948) и др.

Всего Давид Блок написал и обработал музыку более чем к 200 фильмам. Был членом Еврейского антифашистского комитета. Давид Семёнович Блок умер от инфаркта достаточно молодым – в возрасте почти 56-ти лет.

Он умер в 1948 году – и сделал это «вовремя», потому что (по словам его внука Михаила Юровского, дирижера с мировой известностью и высочайшим международным реноме) он не только состоял в Антифашистском комитете, но и был активной фигурой в организации приема Голды Меир в Москве в том же 1948 году, когда на основе резолюции ООН 1947 года было провозглашено государство Израиль.

Это единственная сохранившаяся фотография Давида Семёновича Блока.

Весь архив фотографий, писем и документов, принадлежавших Давиду Семёновичу Блоку, был конфискован во время обыска сразу после его смерти и не был возвращен семье.

Сводный военный оркестр в составе 1400 человек на Параде Победы

Леонид Утёсов (Лазарь Вайсбейн)

Одесский артист Скавронский пригласил Вайсбейна в 1912 году в свою миниатюру в Кременчугский театр миниатюр, но при этом поставил условие: «Никаких Вайсбейнов!»

… и я решил взять себе такую фамилию, какой никогда ещё ни у кого не было, то есть просто изобрести новую.

Леонид УТЕСОВ - Песенка военных корреспондентов

В годы войны Леонид Утёсов много раз ездил на фронт и выступал перед бойцами.