Американский гигант в области игр и компьютерной графики Nvidia расширяет свои исследования и разработки в Израиле и недавно создал два инженерных подразделения по разработке в этой сфере: одну в области программного обеспечения, а другую в области аппаратного обеспечения — систем на чипе (SoC). для программ беспилотного вождения Nvidia.

Смоделированное фото системы Nvidia Drive ночью. (Nvidia)

Штаб-квартира Nvidia в Санта-Кларе, Калифорния (любезно предоставлено)

— Майкл Каган — технический директор Nvidia сказал: Израиль с его уникальным богатством талантов является ключевым игроком в глобальной технологической экосистеме, и мы рады создать здесь новую группу ЦП. Мы рассчитываем на дальнейшее расширение нашей локальной научно-исследовательской деятельности как в этой области, так и в нашей обширной работе по поддержке местной экосистемы с помощью уникальных программ для стартапов и разработчиков».

«Мы набираем широкий круг технических сотрудников, которые будут играть важную роль в работе с нашей глобальной командой над разработкой новаторских продуктов и решений».

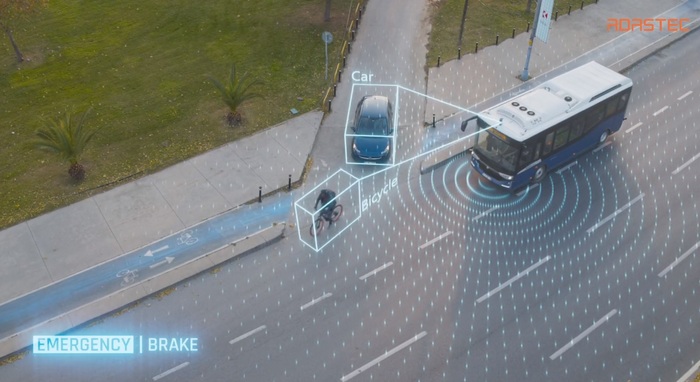

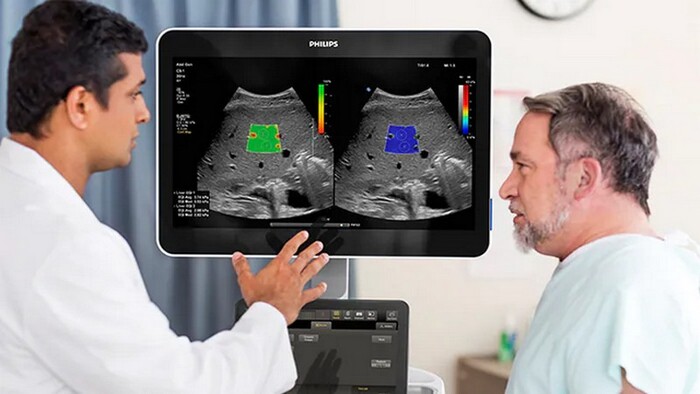

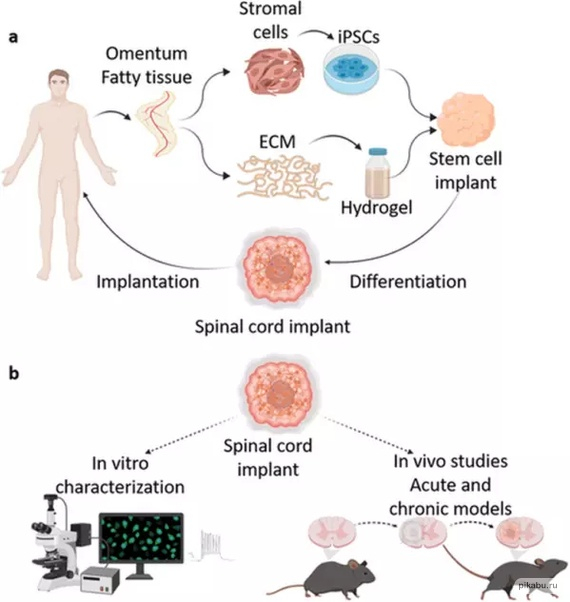

Первая группа будет заниматься программным обеспечением и алгоритмами для автономных автомобилей в рамках платформы Nvidia Drive, которая используется такими производителями, как Mercedes, Jaguar и Hyundai, в разрабатываемых ими автономных транспортных средствах.

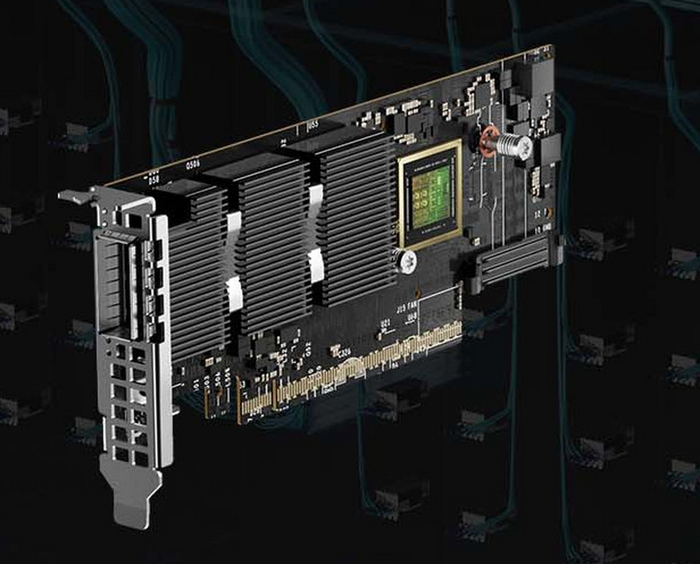

Вторая группа, SoC Group, будет заниматься разработкой продуктов в области беспилотных автомобилей, а также приложений для робототехники, центров обработки данных и суперкомпьютеров.

Здание Nvidia в Израиле. (Nvidia)

В настоящее время Nvidia насчитывает более 3000 сотрудников в семи научно-исследовательских центрах по всему Израилю, а ранее в этом году объявила о добавлении еще 1000 инженеров к существующим командам.

Новые сотрудники будут поддерживать научно-исследовательские продукты и услуги Nvidia, разрабатываемые в Израиле, включая технологии высокоскоростных сетей и HPC (высокопроизводительные вычисления), проектирование DPU (блоков обработки данных), исследования в области искусственного интеллекта и архитектуру программного обеспечения.

Большая часть исследовательского центра Nvidia в Израиле опирается на команды, приобретенные полупроводниковым гигантом в результате покупки в 2020 году израильской компании Mellanox Technologies Ltd., производителя высокоскоростных серверов и решений для коммутации хранилищ, используемых в суперкомпьютерах по всему миру, за огромные 7 миллиардов долларов. Это приобретение добавило около 2000 сотрудников в научно-исследовательскую деятельность Nvidia в Израиле, которая является крупнейшей за пределами США.

Эяль Уолдман, основатель и генеральный директор Mellanox (слева), и Дженсен Хуанг, основатель и генеральный директор американского гиганта игровой и компьютерной графики Nvidia (photo Nvidia)

«Расширяющееся использование ИИ и науки о данных меняет архитектуру вычислений и центров обработки данных», — сказал в своем заявлении Дженсен Хуанг, основатель и генеральный директор Nvidia. «С Mellanox новая Nvidia предлагает комплексные технологии от вычислений ИИ до сетей, предложения полного стека от процессоров до программного обеспечения и значительный масштаб для развития центров обработки данных следующего поколения. Наш объединенный опыт, поддерживаемый богатой экосистемой партнеров, поможет справиться с растущим глобальным спросом на потребительские интернет-услуги, а также с применением ИИ и ускоренной обработки данных от облака до периферии и робототехники».

Дженсен Хуанг основатель и генеральный директор Nvidia (справа) пожимает руку сотрудникам Mellanox. Фото Nvidia

Обе группы сосредоточатся на процессах планирования и принятия решений в отношении автономных транспортных средств, которые Nvidia назвала в своем заявлении одной из «наиболее серьезных проблем в области автономных транспортных средств».

Такие транспортные средства должны «получать информацию от десятков датчиков и систем компьютерного зрения, планировать поездку и принимать решения на основе этой информации, используя передовые алгоритмы и технологии искусственного интеллекта».

Отдел автономных транспортных средств Nvidia возглавляет Ротем Авив, уроженец Израиля, проживающий в Калифорнии, директор по разработке программного обеспечения для автономных транспортных средств, который возглавляет глобальную команду с десятками сотрудников в США, Европе, Китае, а теперь и в Израиле.

Американский гигант в области игр и компьютерной графики Nvidia, который завершил приобретение израильской Mellanox Technologies Ltd. в 2020 году за 7 миллиардов долларов США, объявил в марте 2022 года о новом приобретении израильской компании Excelero, поставщика корпоративных решений для хранения данных и блочных хранилищ.

NVIDIA приобретает израильский стартап Excelero за 35 миллионов долларов.

Команда инженеров Excelero присоединяется к растущим объёмам разработок Nvidia в Израиле.

Команда Excelero в Израиле. (Учтивость)

Компания Excelero, основанная Янивом Ромемом, Офером Ошри, Лиором Галом и Омри Манном, уже много лет сотрудничает с NVIDIA в области ускорения программного обеспечения Excelero для хранения данных с помощью RDMA. Excelero предоставляет высокопроизводительные решения для хранения данных для клиентов с искусственным интеллектом, машинным обучением, высокопроизводительными вычислениями, ускорением баз данных и аналитическими рабочими нагрузками.

В число инвесторов компании входят Battery Ventures, Qualcomm Ventures, Shlomo Kramer, Mickey Boodaei, Square Peg Capital, Mellanox, Western Digital и другие.

Центры исследований и разработок Nvidia в Израиле уже являются крупнейшими за пределами США. В фирме работает около 3000 сотрудников в семи научно-исследовательских центрах, от Йокнеама, штаб-квартиры Mellanox, до Тель-Авива, Иерусалима, Раананы и Беэр-Шевы на юге.

Штаб-квартира Mellanox в Йокнеам-Иллите (Израиль)

Сотрудники Nvidia в Израиле. (Учтивость)

NVIDIA Quantum-2 поднимает суперкомпьютеры на новый уровень и выводит их в облако

Руководить разработкой в обеих группах будут израильские специалисты.

Сейчас Nvidia набирает в свои группы инженеров из различных областей.

Наряду с исследованиями и разработками, Nvidia также запускает Nvidia Inception Program for Startups, ускоритель, который работает с сотнями компаний на ранней стадии, включая 600 израильских стартапов, и Nvidia Developer Program, которая обеспечивает бесплатный доступ к предложениям Nvidia для разработчиков.

Рыночная капитализация Nvidia составляет около 356 миллиардов долларов (по состоянию на ноябрь 2022 г.) по сравнению с 117 миллиардами долларов (также по состоянию на ноябрь 2022 г.) у конкурента Intel Corp., и она заменила последнюю в качестве крупнейшего производителя микросхем в США и второго по величине в мире. мир, после тайваньской TSMC.

Дженсен Хуанг основатель и генеральный директор Nvidia

Ведущие мировые автопроизводители ищут мобильные технологии именно в Израиле

Дочерняя компания Intel в области автономного вождения, Mobileye со штаб-квартирой в Иерусалиме, является мировым лидером в области систем автономного вождения с самым большим парком автономных транспортных средств, находящихся на испытаниях по всему миру. Mobileye, приобретенная Intel в 2017 году за $15,3 млрд, была тепло встречена Уолл-стрит в конце прошлого месяца.

Mobileye празднует свое IPO, звоня в колокол на открытии Nasdaq MarketSite 26 октября 2022 года. (Майкл М. Сантьяго / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Intel также сделала шаг к укреплению своих полупроводниковых мощностей в начале этого года, приобретя израильскую компанию Tower Semiconductor за 5,4 миллиарда долларов. Этот шаг дополняет предыдущее приобретение Intel в 2019 году израильской компании Habana Labs в попытке расширить свои возможности искусственного интеллекта и укрепить свой портфель ускорителей на основе ИИ для облачных вычислений и центров обработки данных, где доминирует Nvidia.

И у Nvidia, и у Intel есть центры исследований и разработок в Израиле, и они конкурируют за одни и те же кадры.

Ведущие автопроизводители понимают, что сегодня центр мобильных технологий это Израиль. Израиль стал центром автомобильных инноваций, хотя он не занимается производством автомобилей. Израиль обеспечил себе место в качестве реальной ведущей силы в сфере автомобильных инноваций, являясь домом для более чем 500 транспортных стартапов, а также инновационных центров, созданных многими ведущими мировыми производителями автомобилей

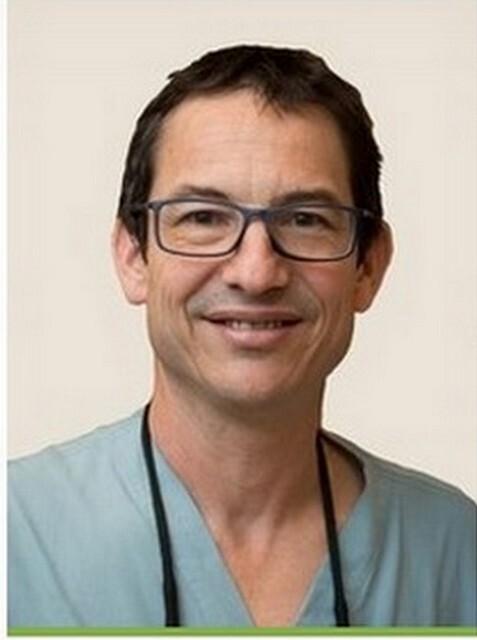

Амнон Шашуа род. 26 мая 1960 года) — израильский математик и учёный в области информатики, специалист по алгоритмам, профессор Еврейского университета в Иерусалиме, сооснователь и глава фирмы «Мобилай» (Mobileye).

Среди производителей, располагающих инновационными лабораториями и исследовательскими центрами в Тель-Авиве можно назвать американские компании «General Motors» и «Ford Motor Company», франко – японский альянс «Renault-Nissan-Mitsubishi», южнокорейскую «Hyundai Motors», немецкие транснациональные корпорации «Daimler» и «Volkswagen», шведскую «Volvo», и производителя высококачественных автомобилей «Porsche».

Американский производитель автомобилей Ford Motor Company открывает инновационный центр в Тель-Авиве27.05.2019

"Дженерал Моторс" не только открыла в Израиле исследовательский технологический центр, но и создала в Герцлии целую дочернюю компанию.

В последние годы Израиль страдает от продолжающегося кризиса переманивания талантливых сотрудников крупными компаниями, предлагая в три раза большие зарплаты, чем зарплаты в стартапах (при чём зарплаты в стартапах также немалые $5-15 тыс. прим.автора) они были озвучены многократно.

Инновационный центр Hyundai Cradle Tel Aviv в Израиле.

Руководство Volkswagen с министром экономики и главным научным сотрудником / (Фото: Globes )

Как сообщает Walla News, в работе центра, который расположится в Тель-Авиве, будут принимать участие представители различных брендов, входящих в состав концерна, в том числе Audi, Seat и Skoda.

Германский автомобильный концерн Mercedes-Benz объявил об официальном открытии своего исследовательского центра в Тель-Авиве

Немецкий автопроизводитель BMW

Член совета директоров по развитию BMW AG Клаус Фрёлих сказал:

"В Тель-Авиве создана одна из самых быстрорастущих платформ стартапов в мире, особенно в таких важных для нас областях, как беспилотное вождение или связь".

BMW выбрал для автономного автомобиля лидар израильской разработки

Камера от израильского стартапа сможет видеть в темноте. Израильский стартап TriEye выводит на рынок потребительских авто коротковолновые инфракрасные камеры SWIR

Чешский автомобильный концерн Skoda

Немецкий автопроизводитель Porsche, принадлежащий Volkswagen

Цуёси Ямагучи стоит рядом с мэром Тель-Авива Роном Хулдаем и другими официальными лицами, когда они перерезают ленту во время инаугурации совместной инновационной лаборатории Renault-Nissan-Mitsubishi в Тель-Авиве, Израиль. (Амир Коэн / Reuters

Альянс «Renault-Nissan-Mitsubishi», стратегический альянс трех производителей, продающий каждый девятый автомобиль в мире, в июне открыл совместную инновационную лабораторию в бизнес-парке «Атидим» в Тель-Авиве.

Эта конкуренция станет еще более жесткой, поскольку Google вступает в бой. В прошлом году американский гигант поисковых систем заявил, что создает команду по производству чипов во главе с бывшим руководителем Intel Israel.

В 2013 году Google купил картографическую компанию Waze, базирующуюся в Раанане, за 1 млрд. долларов. А в 2017 году Intel приобрела компанию Mobileye, специализирующуюся на автономных автомобилях, расположенную в Иерусалиме, за 15,3 млрд. долларов.

BMW, Ford, General, Honda, Motors, Uber, Volkswagen и Volvo инвестируют в израильские технологии с 2016 года.