22 ярких знаковых фото эпохи конца XIX — XX века со всего мира, раскрашенных с помощью ИИ. Часть 2

Толпы провожающих на Титаник, который готовится к отплытию. Саутгемптон, Англия. 10 апреля 1912 года.

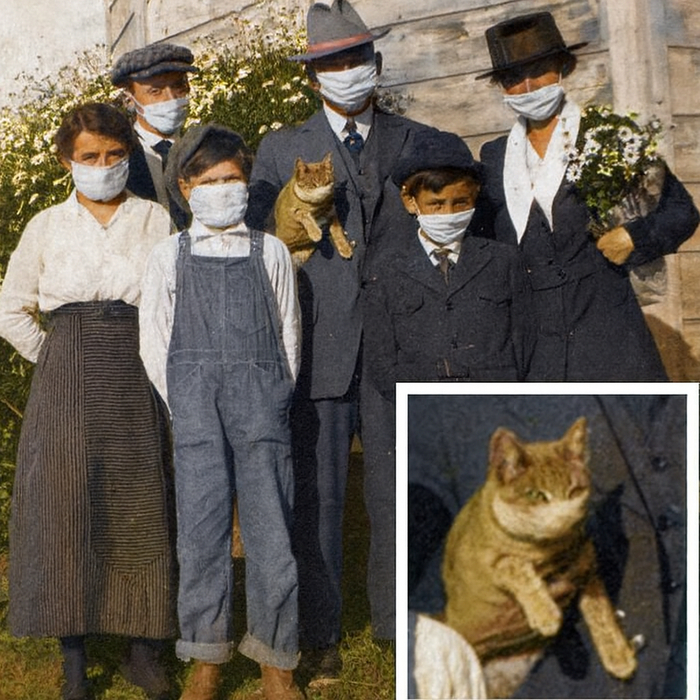

Семейный портрет времен пандемии испанского гриппа, 1918 год.

Забавное фото питомца,1875 год.

Еще на заре фотографии люди обожали запечатлеть своих котиков и собачек в самом нелепом виде. Некоторые традиции прекрасны своей постоянностью.

Антон Чехов на прогулке, 1901—1903 годы. Таврическая губерния, Крым, г. Ялта ©

Первый полет братьев Райт. Китти-Хок, Северная Каролина, США. 17 декабря 1903 ©

Контур Эйфелевой башни с дирижаблем № 6. Париж, Франция. 19 октября 1901 года ©

Алан Милн и настоящий Винни-Пух с настоящим Кристофером Робином. Калифорния, США. 1927 год.

Автором всемирно известных повестей о Винни-Пухе, «медведе с опилками в голове», является британец Алан Милн. Он придумал эти истории для своего сына, Кристофера Робина. Несмотря на участие в Первой мировой войне, работу в журнале «Панч» и успех в драматургии, Милн сегодня известен в первую очередь как «отец» Винни-Пуха, поскольку популярность этого персонажа затмила все остальные его работы.

Почтальон позирует с тяжелым грузом рождественской почты. Чикаго, США, 1929 год ©

Маленькая девочка и пингвины гуляют вместе в зоопарке. Лондон, Великобритания, 1937 год.

Швейцар беседует с таксой. Лондон, Великобритания, 1938 год.

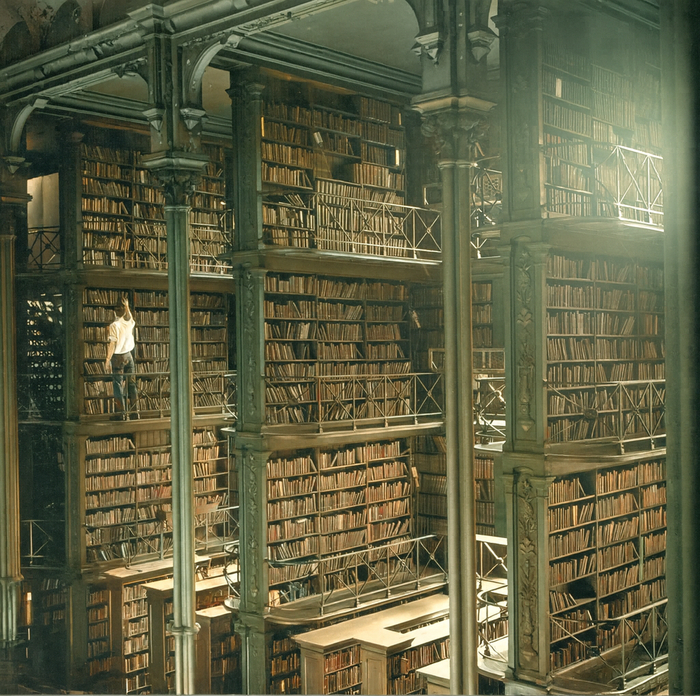

Мужчина снимает книгу с полки в главной библиотеке Цинциннати, Огайо, США. 1874 год.

В зале ожидания вокзала Юнион-стейшн. Чикаго, Иллинойс, США, январь 1943 года ©

Париж, Франция. 31 декабря 1943 года ©

Фотография сделана с самолета B-17 «Летающая крепость» 8-го бомбардировочного командования ВВС США 31 декабря, когда они атаковали жизненно важный завод шарикоподшипников CAM и близлежащую мастерскую по ремонту авиационных двигателей Hispano Suiza в Париже.

«В пасть смерти — солдаты США, идущие по воде под огнём нацистов», 7:40 утра по местному времени, 6 июня 1944 года ©

Десантный катер LCVP (Landing Craft, Vehicle, Personnel) с экипажем Береговой охраны США, принадлежащий судну USS Samuel Chase, высаживает бойцов роты A, 16-го пехотного полка, 1-й пехотной дивизии США (прозвище — «Большая красная единица») на участке «Фокс Грин» пляжа Омаха (Кальвадос, Нижняя Нормандия, Франция) утром 6 июня 1944 года. Американские солдаты столкнулись с недавно сформированной 352-й немецкой дивизией. Во время первоначальной высадки две трети роты E понесли потери.

Художник-сюрреалист Сальвадор Дали, серия «Прыжок», 1948 год ©

Сержант морской пехоты Фрэнк Прэйтор кормит осиротевшего 2-недельного котенка по кличке Мисс Хэп. Корейская война, 1952 год.

Во время Корейской войны (1950–1953) двухнедельный осиротевший котёнок нашёл приют у сержанта морской пехоты Фрэнка Прейтора. Он кормил его из пипетки разведённым сгущённым молоком и дал имя Мисс Хэп (от англ. mishap — «несчастье», «неудача»), пояснив: «Она родилась не в том месте и не в то время».

Позже Прейтор рассказал, что мать котёнка застрелили морпехи из-за её громкого мяуканья. Сестру Мисс Хэп другой солдат придавил, перевернувшись во сне. Когда котёнок подрос, его перевели на мясной рацион из армейских консервов. Перед возвращением в США Прейтор оставил питомицу при штабе, где за ней ухаживал капрал Конрад Фишер из Иллинойса. Он планировал забрать кошку домой, и Прейтор говорил: «Хочется верить, что он это сделал».

После войны Фрэнк Прейтор прожил долгую жизнь, дожив до 90 лет. Он умер в январе 2018 года. На поздних фотографиях он изображён с кошками на коленях — таким же добрым, как и тогда, в Корее.

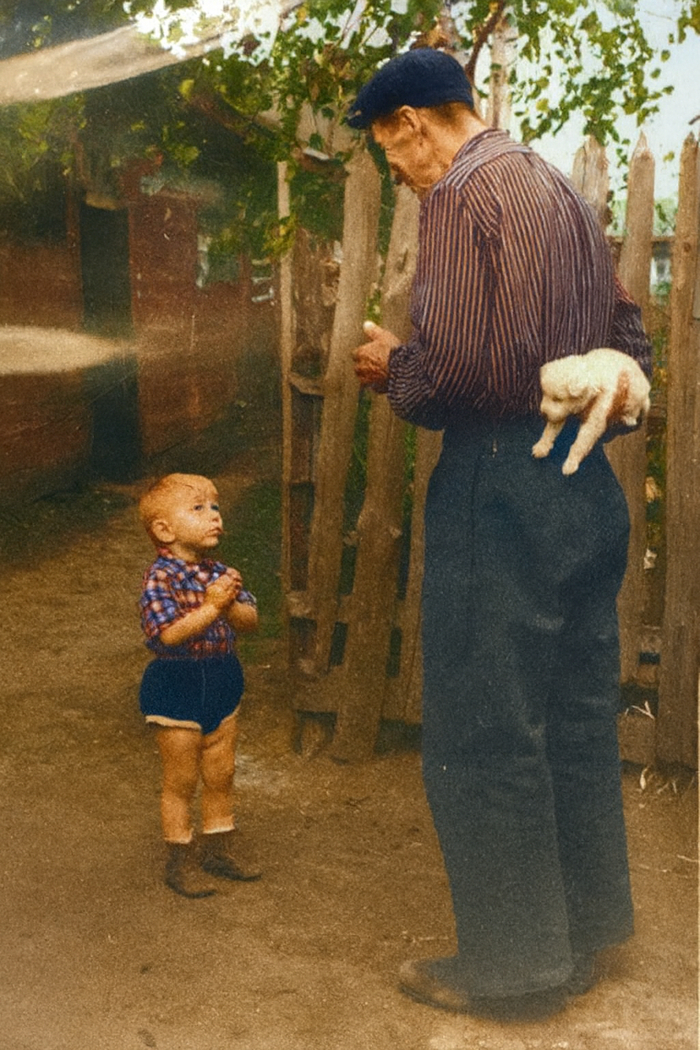

За несколько секунд до счастья, 1955 год.

Дирижабль, испытательный полигон в Неваде, США, 7 августа 1957 года ©

Хвостовая часть, или «кормовая», дирижабля ВМС США Goodyear ZSG-3 показана на фоне облака Стокса. Дирижабль временно находился в свободном полёте на расстоянии более пяти миль от эпицентра, когда разрушился под воздействием ударной волны взрыва. Дирижабль был беспилотным и использовался в военных экспериментах по воздействию ударной волны и тепла. Слева на земле видны остатки передней части.

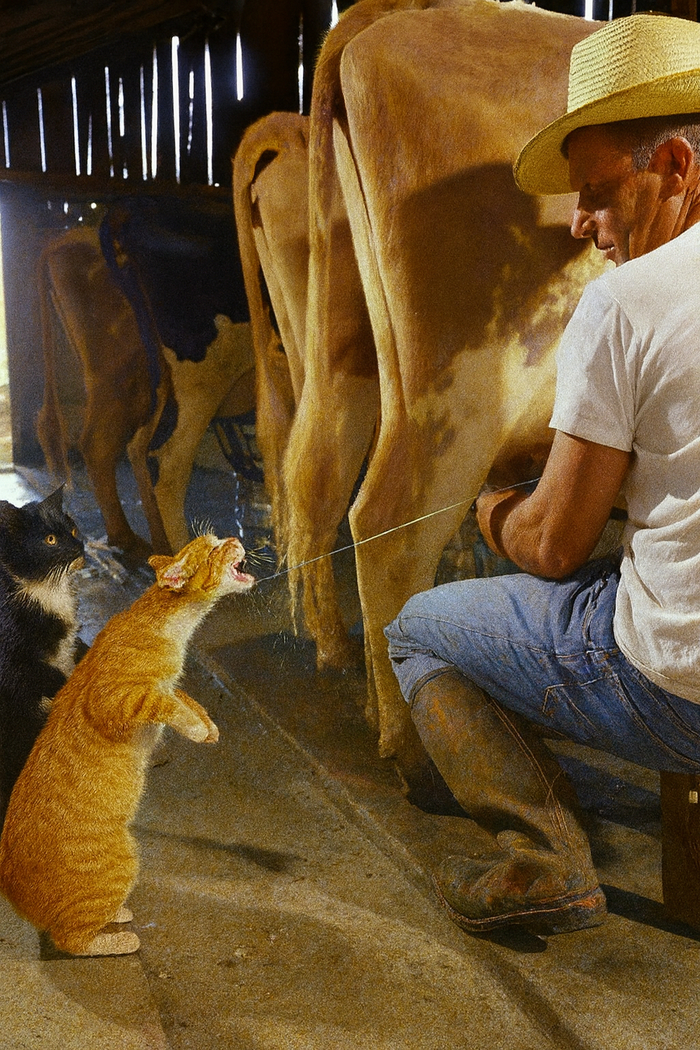

Кошки встают на задние лапы, чтобы поймать струю молока во время доения на молочной ферме Арча Бадершера, 1954 год.

Дети с мамиными сумками. Париж, Франция, 1962 год.

Женщины катаются на аттракционах. Лондон, Великобритания, 1948 год.

Маленькая Кэрри Фишер (звезда «Звёздных войн»), наблюдает, как её мать Дебби Рейнольдс (актриса фильма «Поющие под дождём») выступает на сцене, 1963 год.