Издателя независимого СМИ "Проект" признали "нежелательной организацией", а 5 журналистов "Проекта" - иноагентами

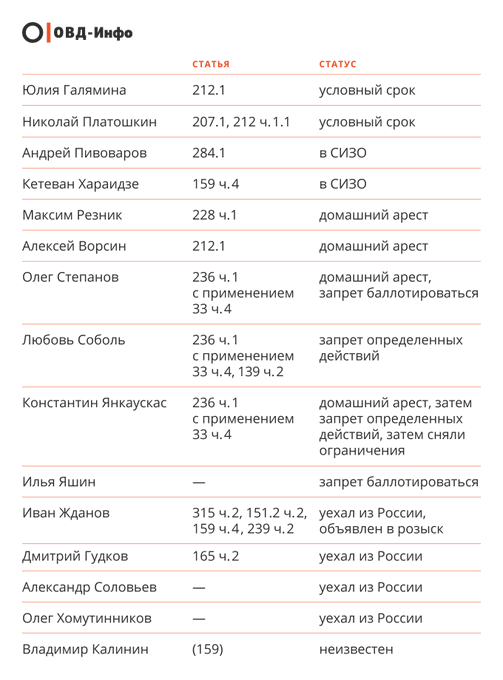

Генпрокуратура 15 июля объявила «нежелательной организацией» американскую компанию Project Media, Inc, издающую «Проект» — независимое от российских гос. структур СМИ, которое специализируется на расследованиях(в том числе и антикоррупционных). Одновременно Минюст включил пятерых журналистов «Проекта» (и еще троих сотрудников других СМИ) в список «иностранных агентов».

Независимые СМИ за последний год подверглись беспрецедентному давлению. Директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова объясняет, почему этот шаг — новый этап борьбы российского государства с журналистами:

Статус «нежелательной организации» токсичен. За сотрудничество с ней для российских граждан установлена ответственность: сначала административная, а потом — уголовная. Формально это выглядит так: если какую-то организацию признали «нежелательной», все российские граждане должны от нее шарахаться. До сих пор у нас не было «нежелательных организаций» среди юридических лиц, которые выпускают медиа-проекты. Это первый подобный ход [властей]. И ход — достаточно радикальный.Зачем объявлять и «нежелательной организацией», и «иностранными агентами»?

«Нежелательной организацией» названо американское юридическое лицо Project Media, Inc. Но «Проект» не зарегистрирован как СМИ. Соответственно, юридическое лицо не является редакцией «Проекта». И пусть Минюст доказывает обратное. Поэтому если журналисты находятся в статусе «иностранных агентов», но формально не сотрудничают с «нежелательной организацией», они могут продолжать работать. Да, работа осложнена: статус «иностранного агента» — это неприятно, мягко говоря. Журналисты должны ставить отметку об этом на всех своих сообщениях и отчитываться перед Минюстом. А если не отчитываются — два штрафа, а дальше уголовная ответственность.

С «нежелательной организацией» (если связь американской организации Project Media с сайтом «Проекта» будет доказана — прим. «Медузы») российским гражданам запрещено сотрудничать. При этом что именно значит «сотрудничать» — неясно. Это можно трактовать как хочется.

Расчет на то, чтобы максимально осложнить работу «Проекту». На мой взгляд, это хитрый ход, который до сих пор не применялся. Дело в том, что закон об информационных технологиях запрещает распространение материалов «нежелательных организаций».

Поэтому если они установят связь между «нежелательной организацией» и сайтом «Проекта», то фактически смогут наложить полный запрет на распространение их расследований. Все репосты и материалы по этим расследованиям в других СМИ должны быть удалены.

Теперь власти нацеливаются не только на то, чтобы создать сложности в работе журналистов, которых признают «иноагентами», но и на то, чтобы вырубить весь блок журналистских расследований.

И что все это значит?

Это черная метка. Видно, что у государства серьезные намерения. Оно хочет, чтобы никаких расследований не публиковалось — и ее [власть] не беспокоили. «Проект» занимается крупными расследованиями — и они вызывали раздражение. Но цель журналистских расследований в том, чтобы вскрывать больные места в общественной жизни и управлении государством. Указывать на них, чтобы государство принимало меры, боролось с коррупцией.

Правда, мы видим, что после расследований «Проекта», «Дождя», «Новой газеты» и «Медузы» почти не было серьезных уголовных дел. За исключением недавней ситуации, когда «Проект» опубликовал расследование о харассменте в школе для одаренных детей.

Но на расследования, которые затрагивают вопросы противоправного поведения не обычного физического лица — обывателя в понимании серьезных людей, — а людей, близких к власти, такой реакции не было. На них уголовные дела не возбуждались.

Зато сами журналисты, которые ведут расследования, подвергаются атаке со стороны государства.

Какие последствия могут быть за репосты, лайки и донаты "нежелательной организации", читайте здесь.

UPD: "Проект" сообщил, что признанная "нежелательной организацией" компания находится в стадии ликвидации и более не имеет финансовых отношений с кем-либо из журналистов, работающих в России. Поблагодарив всех за поддержку, издание отметило, что расследований меньше не станет.

Телеканал "Дождь" взял интервью у человека, который написал обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность работы "Проекта".