Люди часто спрашивают: кто такой волшебник? Я объясняю: дело не в палочках, оборотном зелье и совах. О нет. Речь про нечто большое, друг мой. Всем нравится красивая жизнь — кому-то ближе вклад в банке Гринготтс, кому-то крестражи. Одним секс, другим гламур, третьим слава. Но волшебник, он не такой. Почему? Потому что настоящему волшебнику нужно сразу всё.

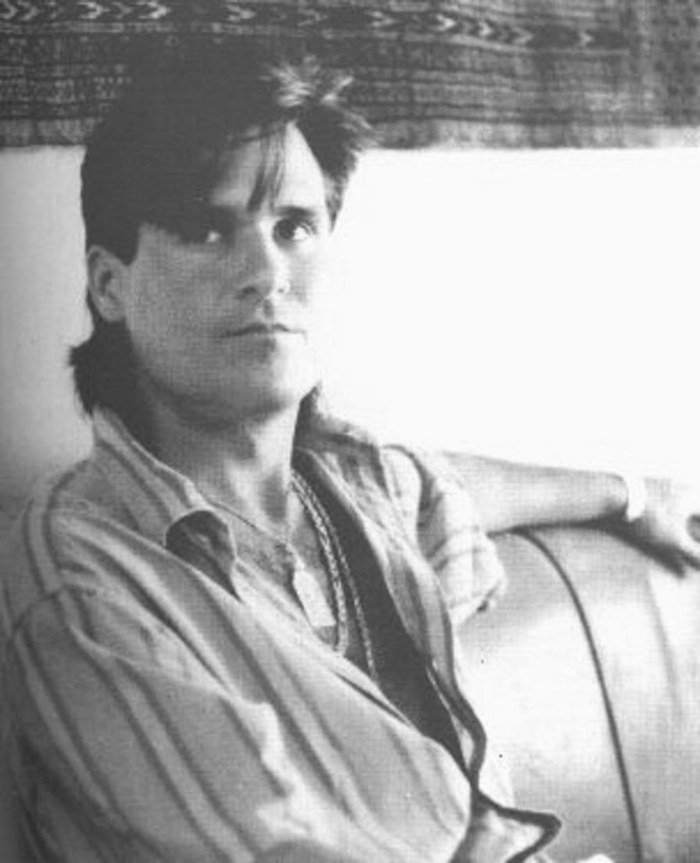

Наш герой был самым настоящим чистокровным волшебником. Пятнадцатилетняя эмигрантка с Кубы Делия Аврора Гонсалес дель Валле родила его в Майами в 1962 году и назвала Адольфо де Хесус Констанцо. В шесть месяцев его благословил колдун-гаитянин, авторитетно заявивший, что этот ребёнок избранный и рождён для великой силы. Вскоре после этого мама Адольфо переехала в Пуэрто-Рико, в город Сан-Хуан, где колдунов было великое множество, и местных, и приезжих с рядом находящегося Гаити, и погрузилась в изучение магии, приобщив к этому делу и сына. К 1972 году, когда у Делии было ещё двое детей от разных отцов и достаточный магический опыт, дружная семья вернулась в Майами.

Делия в Майами жило широко и весело, держала в страхе всех соседей, имея обыкновение подбрасывать к порогу людей, с ней поссорившихся, обезглавленных кур и коз, и слыла в квартале ведьмой. Тридцать раз её арестовывали за кражи в магазинах, взлом, мошенничество с чеками и пренебрежение нуждами детей, но реального срока она так и не получила. «Волшебники срок не мотают» - комментировала ситуацию Делия – «у них магическая защита».

Адольфо в детстве был примерным мальчиком, сильно выделялся из толпы детей кубинских эмигрантов чистоплотностью и опрятностью, хорошо учился, но в четырнадцать внезапно стал отцом, успеваемость снизилась, и после девятого класса из школы он ушёл. Любящая мама, точно знающая, что с волшебным даром в жизни не пропадёшь, устроила его в ученики к могущественному колдуну из Маленького Гаити. В этом аналоге Хогвартса будущий великий маг вплотную познакомился с древней магией, вывезенной рабами из Конго и зовущейся «пало-майомбе», а заодно прошёл отличную школу жизни. Он грабил по ночам могилы, чтоб добыть человеческие кости для ритуалов, научился делать магические талисманы и накрепко запомнил что если сам не инвольтируешь — тебя инвольтируют. И никаких наркотиков, внушал ему старый колдун, наркотики это для магглов, а мы на них наживёмся.

Тут следует рассказать, что такое пало-майомбе. Божество-создателя, именуемого Нсамби, адепты пало-майомбе рассматривают как сущность, которой дела людей не интересны, а потому они сосредотачиваются на общении с духами мёртвых. Центральную роль в ритуалах пало-майомбе играет сосуд для духов, называемый нганга.

Если сделать всё правильно, но нганга оживёт, станет всеведующей, и будет защищать своего хранителя. Но и хранитель должен заботиться о нганге, тщательно подбирая её содержимое, среди которого палочки из определённых видов деревьев, земля, вода, кровь жертвенных животных и человеческая кровь, а ещё то, что называется нфумбе – человеческие кости. По традиции хозяин нганги должен лично явиться на кладбище, выбрать могилу и вступить в переговоры с духом человека, в ней похороненного. После переговоров он заключает с духом договор, в соответствии с которым последний соглашается служить колдуну в обмен на подношения. После этого, практикующий выкапывает кости, относит домой, пропитывает белым вином, окуривает сигарным дымом и помещает в сосуд для духов. Далее дух нмуфбе обитает в нганге, хранитель которой кормит своего духа кровью и плотью, ромом и сигарами, а дух, со своей стороны предлагает хранителю услуги, даёт ему советы, обеспечивает защиту и выполняет его приказы. Если правильно подобрать ингредиенты в нганге, можно улучшить способности духа: скелет летучей мыши позволит ему летать по ночам, голова собаки даст сильное обоняние, а черепаха позволит кусаться.

Помимо чародейства и волшебства Адольфо по настоянию матери занимался и общеобразовательными науками, вернулся в школу и таки её закончил, а потом даже поступил в колледж, где отучился один семестр. Попутно его несколько раз арестовывали за мелкие кражи, а для души Адольфо расслаблялся в гей-барах с любителями спрятать крестраж в пещеру товарища.

Обучение Адольфо колдовству окончилось в 1983 году. Старый хунган торжественно провозгласил, что обучил юного мага всему, что знал сам, и вырезал на теле Адольфо священные письмена, окропив его кровью алтарь в честь древних богов Африки.

Вскоре Адольфо Констанцо перебрался в Мехико, где всего за год приобрёл солидную репутацию. Мексиканские наркоторговцы, в большинстве своём неграмотные крестьяне, высоко оценили его магические способности. С помощью карт Таро волшебник предсказывал будущее, помогая планировать поставки, деловые встречи и сделки, проводил ритуалы очищения для тех, кто считал, что их прокляли враги, и кроме того, за отдельные деньги он предлагал ритуал, который делал человека невидимым для полиции и пуленепробиваемым для врагов. Цена за сеанс у Констанцо достигала четырёх с половиной тысяч долларов, и желающих хватало.

Репутация Адольфо росла, у него появились свои ученики. Во время церемоний он появлялся в алой мантии и с короной на голове, восседая на троне, который несли на своих плечах его приверженцы. Многие из учеников тоже были не прочь, так сказать, помешать палочкой в дырявом котле. Одного из учеников Констанцо назначил своим мужчиной, другого своей женщиной, в зависимости от настроения.

Среди клиентов Констанцо были и полицейские, в том числе из наркоконтроля, благодаря которым, например, волшебник со своими учениками отмутил у некоего наркоторговца из Гвадалахары кокаина на сто тысяч долларов. Друзья из полиции свели могущественного мага с пользующимся большим авторитетом в Мехико наркокартелем Кальсада. Адольфо убедил новых клиентов, что для гарантии успеха серьёзных операций резать животных не достаточно - необходимы человеческие жертвы. Наркобизнес дело такое, кого-нибудь обязательно убьют, и недостатка в жертвах не было. Картель исправно поставлял жертвы Констанцо. С помощью мачете им отрубали конечности, а потом помещали в жертвенный котёл-нгангу.

Плодотворное сотрудничество с картелем продолжалось год, а в апреле 1987 Констанцо потребовал от главы картеля, Гильермо Кальсада Санчеса, полноправного партнёрства, мотивируя тем, что только от стараний волшебника зависит успех и выживание картеля. Гильермо отказал, и очень зря. 30 апреля 1987 года он и шестеро его подчинённых, занимающих в картеле ключевые должности, пропали без вести. Полиция осмотрела офис Гильермо, нашла там огарки свечей и другие следы непонятных церемоний, но хозяина офиса найти не смогла. Через неделю из озера Зумпанго, что в окрестностях Мехико, достали семь порубленных трупов. У трупов отсутствовали уши, пальцы рук и ног, отрезаны гениталии, вырезаны сердца, у одного из покойников выдран позвоночник, ещё у двоих отсутствовал мозг. Знающие люди поняли, что синьор Адольфо таким образом выразил своё неудовольствие действиями Гильермо, и зауважали волшебника ещё больше.

Сам же волшебник, используя добытую учениками информацию, задумал новую комбинацию. 30 июля 1987 года в городе Матаморос, что на границе с Техасом, с помощью подстроенного инцидента на дороге, Адольфо познакомился с Сарой Марией Олдрете Вильяреаль, имеющей выход на могущественную семью Эрнандес, переправляющую наркотики в Техас. Маг и таролог девушке очень приглянулся, и вскоре она бросила своего тогдашнего парня и с головой окунулась в волнующий мир волшебства. Впрочем, своей привычке щекотать нервы игрой в очко с учениками Адольфо не изменил, и его отношения с Сарой вскоре стали чисто платоническими. Для всех учеников волшебника Сара стала вторым лицом после Адольфо, и её почтительно называли «Ла Мадрина».

В ноябре 1987 года Сара познакомила синьора Адольфо с Элио Эрнандесом Риверой, большим человеком в этих краях. Констанцо предложил свои условия: он приложит всё своё искусство и все свои умения для процветания картеля за пятьдесят процентов прибыли от проведённых под его защитой операций. Стороны договорились, волшебнику с учениками было представлено ранчо Санта-Елена, в окрестностях Матамороса. 28 мая 1988 года Адольфо, вооружившись молотком и мачете, в кругу учеников торжественно принёс в жертву наркоторговца Гектора де ла Фуэнте и фермера Моисеса Кастильо. Нганга синьора Адольфо была досыта накормлена кровью, что должно было послужить залогом успешной и плодотворной работы. Ученикам волшебник пояснил дополнительно, что чем громче приносимый в жертву кричит, тем больше он радует духов. А то, что он, волшебник, перед ритуалом содомирует жертв, так это не для ритуала, это для души.

Не забывал синьор Адольфо и о моральном климате в коллективе. Так, когда один из учеников рассказал, что его бросил парень синьор Адольфо 16 июля 1988 года с группой преданных учеников выехал в Мехико и нашёл негодяя, разбившего сердце его ученику. Трансвестита Рауля Паса Эскивеля под чутким руководством Констанцо запытали, расчленили и разбросали по улицам, немало напугав этим детвору.

10 августа 1988 синьору Адольфо представился шанс показать себя. Элио Эрнандес сообщил, что конкуренты похитили его родича с двумя маленькими сыновьями и требуют выкуп. Констанцо сказал, что он поговорит с духами и разрешит проблему. В тот же вечер ученики волшебника поймали на дороге какого-то бедолагу, Констанцо его расчленил и изнасиловал, а 13 августа заложников отпустили и ни копейки не взяли. «А я же говорил», усмехнулся Констанцо.

Несмотря на здоровую атмосферу в коллективе учеников синьора Адольфо случались и досадные эксцессы. Так, 17 сентября ученик и неизменный участник всех ритуалов отпросился домой в Мехико, а дома напился, перестрелял всю свою семью и застрелился сам. Что-то накатило. А в ноябре 1988 одного из учеников, бывшего полицейского, поймали на употреблении наркотиков. Констанцо велел подвесить его в сарае, собрал учеников, вооружился мачете и на простых жизненных примерах доказал ученикам что наркотики это очень плохо.

14 февраля 1989 года синьор Адольфо и его ученики жертву принесли ещё троих, одного конкурента Эрнандесов и двух случайных свидетелей, оказавшихся не в том месте и не в то время. Спустя девять дней ученики выловили ещё одного прохожего, привезли на ранчо, но тот так сопротивлялся, что Констанцо велел его просто застрелить, без обычных процедур. 25 февраля ученики поймали четырнадцатилетнего подростка. Подростка убили по обычной схеме, а потом оказалось что это кузен Элио Эрнандеса, неудобно получилось.

В марте 1989 года синьор Адольфо должен был обеспечить безопасную переправу через Рио-Гранде 800 килограммов марихуаны. 13 марта ученики притащили очередного прохожего, однако жертва не кричала. Констанцо велел разыскать кого-нить поживее. Наутро ему привезли какого-то студента, и на этот раз качеством предсмертных воплей синьор Адольфо остался доволен.

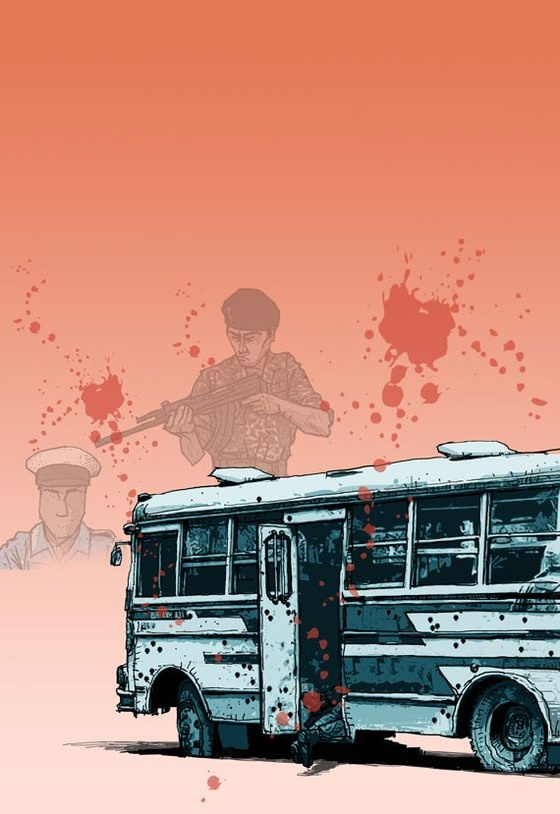

Ни Адольфо, ни его ученики не поняли, что совершили самую большую ошибку в своей жизни. Ловить по ночным дорогам прохожих и рубить их мачете на ранчо они могли сколько угодно, пропавшие мексиканцы никого не интересовали. А на этот раз убитым оказался американский гражданин Марк Килрой, студент-медик из Техасского университета, приехавший в Мексику на каникулы. 15 марта друзья Килроя сообщили о его исчезновении полиции. Родители Килроя примчались в Матаморос и развернули кампанию по его поиску. За любую информацию о местонахождении Килроя предлагалось 15 000 долларов.

Всего четыре года назад в Мексике наркоторговцы похитили и убили американского полицейского Энрике Камарену, об этом случае все прекрасно помнили. При содействии консула США в Матаморосе и губернатора штата Техас сюжет об исчезновении Марка Килроя показали по национальному телевидению. А в апреле, при непосредственном участии дяди Килроя, большого человека в Таможенной службе, началась совместная операция по пресечению незаконного оборота наркотиков.

Синьор Адольфо с учениками тем временем продолжали своё чёрное дело. 28 марта они принесли в жертву наркоторговца Хильберто Сосу, бывшего парня Сары Олдрете, 8 апреля груз благополучно переправили в штаты, а 9 апреля всё пошло прахом.

Полиция Матамороса 9 апреля арестовала Серафина Эрнандеса Гарсию, племянника Элио Эрнандеса, и его приятеля, тоже наркоторговца. Оба сразу честно предупредили, что полицию они не боятся, потому что их защищают духи, а потому ни один замок их не удержит. В ходе допроса выяснилось, что семья Эрнандеса владеет ранчо «Санта Елена». 11 апреля Серафина под конвоем привезли на ранчо. Полицейские ожидали найти там всего лишь склад наркотиков, а нашли множество предметов, применяемых в совершении ритуальных обрядов, многочисленные следы крови, окровавленные мачете и молоток и, в завершение, в сарае по запаху нашли нгангу, полную крови, скорпионов, пауков и человеческих останков, среди которых был и человеческий мозг. В нгангу были воткнуты 28 палочек.

Серафин также открыто признался, что Килроя и не только его одного похитил он. Он рассказал и о том, что для оккультной защиты наркобизнеса его дяди на ранчо регулярно проводятся человеческие жертвоприношения, а проводит их самый настоящий волшебник, которого зовут синьор Адольфо. Кроме того, Серафин показал на ранчо кладбище, где нашли тринадцать трупов. Ещё два трупа чуть позже нашли закопанными в саду. Среди них нашёлся и Марк Килрой, причём голова его была отделена от туловища и вскрыта как консервная банка, так что не исключено, что в нганге был именно его мозг.

Находки на ранчо Санта-Елена стало сенсацией. В тонкости славного конголезского язычества никто вникать не стал, газеты просто написали, что у мексиканской границы орудуют наркосатанисты. В техасском городке на границе с Мексикой сожгли церковь, потому что пошёл слух, что её прихожане были членами культа мексиканских наркосатанистов. После просмотра телевизионного репортажа местные жители сожгли ранчо Санта Елена, а наутро на пепелище церковная делегация провела полноценный обряд экзорцизма.

Синьор Адольфо тем временем пропал. Версии прессы были одна умопомрачительнее другой. Писали, например, что Констанцо связан с чикагской мафией и скрывается в Мичигане или что Сара Олдрете пообещала похитить и убить десять англоязычных детей за каждого арестованного ученика Констанцо.

На самом же деле синьор Адольфо, два его любимых ученика, Сара Олдрете и приставленный к ним для охраны боец семьи Эрнандес Альваро де Леон Вальдес по кличке Эль Дуби скрывались в Мехико. Адольфо поначалу хотел отправиться домой в Майами, но здраво предположил, что там его будут искать в первую очередь. Констанцо не расставался с «Узи» и толком перестал спать.

Полиция тем временем выловила почти всех учеников волшебника, которые на допросах сдавали друг друга и всё валили на Адольфо. В Хьюстоне арестовали Элио Эрнандеса, компаньона синьора Адольфо.

6 мая 1989 года к дому, в котором скрывался синьор Адольфо, приехали полицейские, которые просто хотели провести поквартирный обход. Увидевший полицейских волшебник запаниковал, начал стрелять, ранил полицейского, на место тут же примчались дополнительные патрули. Перестрелка шла минут сорок, и в результате её никто не пострадал. Убедившийся, что бежать некуда, синьор Адольфо обнял своего любимого ученика и велел Эль Дуби убить их обоих. Эль Дуби расстрелял их в упор, после чего остатки свиты волшебника сдались полиции.

А дальше всем раздали по серьгам. Мужчины семьи Эрнандес получили шестьдесят семь лет лишения свободы, Сара Олдрете шестьдесят два года. Ученики получили по тридцать пять лет на брата. Эль Дуби за убийство синьора Адольфо и его ученика получил те же тридцать пять лет.

Полиция Мексики заявила, что, несмотря на то, что убийцам удалось инкриминировать всего 15 убийств, синьор Адольфо причастен к более чем 60 случаям исчезновений людей, произошедших в 1988—1989 годах в округе города Матаморос и не менее чем 16 убийствам в Мехико.

Подпишись на сообщество Катехизис Катарсиса, чтобы не пропустить новые интересные посты авторов Cat.Cat!