Ганнибал и Гвискар: Вторая Пуническая война в нарративе норманнской легитимации (2 часть)

Предыдущая часть Ганнибал и Гвискар: Вторая Пуническая война в нарративе норманнской легитимации (1 часть)

8) Итог главы

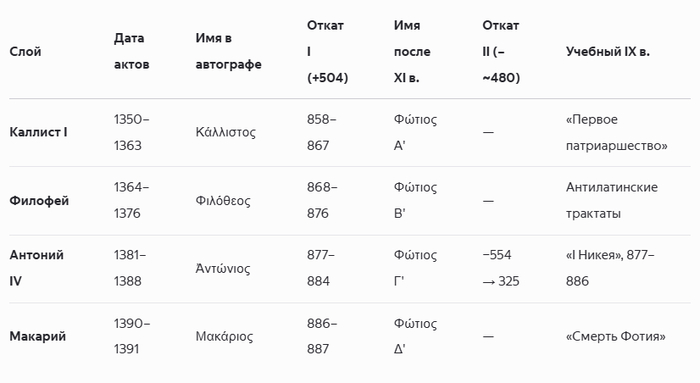

8.1. Хронологическая укладка

Нарративная конструкция «Второй Пунической войны» воспроизводима в интервале 1048–1065 SC при жёсткой синхронизации

SC=1266−(год до н.э.),

где сюжетные функции («перелом», «фаза выжидания», «перенос войны», «юридизация результата») последовательно соотносятся с засвидетельствованными узлами XI века. Допускаются мотивные смещения относительно точной календарной проекции, когда фактически зафиксированный узел лучше исполняет требуемую функцию (напр., роль «Канн» исполняет Чивитате 1053).^1–3

8.2. Персонажные соответствия (функции ↔ фигуры XI века)

«Ганнибал» ↔ Роберт Гвискар. Переломное сражение и перевод военной победы в политико-правовой капитал (Чивитате 1053; последующая траектория к легитимации).^1–3

«Фабианская» линия ↔ выжидательная стратегия противников после 1053. Отказ от генерального боя, ставка на коммуникации и изматывание; анналистически маркируется решением «вести войну расчётом, а не натиском».^2,4

«Сципион» ↔ Роджер I. Перенос войны на периферию противника: переправа и закрепление плацдарма в Мессине (1061), далее — поступательное освоение острова.^5

«Гасдрубал» ↔ Хамфрид д’Отвиль. Утрата связующего звена командования (1057) как сюжетный поворот в норманнской конфигурации.^3

«Махарбал» ↔ Ричард Аверсский (Капуанский). Роль ударной конницы в исходе полевого столкновения (описание манёвра конницы при Чивитате).^3

«Колеблющийся союзник» ↔ Пандульф IV Капуанский. Многократные развороты в кампанийской политике ранних 1050-х годов в качестве локального фактора нестабильности.^2

(Замены имен собственных на «древние» категории понимаются как функциональные соответствия; их цель — обозначить роли в структуре конфликта, а не установить биографические тождества.)

8.3. Дельты и смещения

Жёсткая формула синхронизации обеспечивает непрерывную сетку 1048–1065 SC. При этом отдельные эпизоды выполняют требуемую сюжетную функцию при небольшом смещении относительно прямого расчёта (напр., 216 до н.э. → 1050 SC по формуле; фактическим «переломом» выступает Чивитате 1053). Такие отклонения трактуются как мотивные, а не как календарные неточности, и подтверждаются в источниках фиксированными событиями.^1–3

8.4. Цитаты-маркеры узлов

Чивитате (1053): «…pugna gravissima commissa est, et Leo papa captus, sed honorifice habitus.»^1

Манёвр конницы: «Comes Riccardus… cum levis armaturae equitibus celeriter corruit in hostes…»^3

Поворот к осмотрительности (1054): «Eclipsis solis visa; consilium captum ratione bellum geri, non impetu.»^4

Перенос войны на периферию: «Transfretavit in Siciliam et Messanam cepit.»^5

Правовой каркас легитимации (1059): инвеститурная формула «dux Apuliae et Calabriae et futurus dominus Siciliae».^6

8.5. Механизм мифотворчества

Латинские хроники XI–XII вв. систематически оформляют исход военных эпизодов в язык правовых и сакральных формул (инвеститура, присяги, фискальные обязательства), тем самым переводя «силовой капитал» в статус признанной власти. Параллели с «античными» архаизмами выступают нарративной рамкой: они придают событиям вид «вечных» структур, не отменяя источниковой конкретики узлов XI века.^1–6

8.6. Вывод

Хронологические соответствия и ролевые параллели образуют не набор случайных совпадений, а единый алгоритм повествования: полевой перелом → фаза выжидания → перенос войны на периферию → юридизация результата. Этот алгоритм прослеживается в первичных текстах без обращения к недостоверным свидетельствам и допускает только мотивные смещения там, где фактический узел лучше исполняет требуемую функцию.

Примечания (первичные источники)

Leo of Ostia (Leo Marsicanus), Chronicon Monasterii Casinensis, IV (о битве при Чивитате и пленении папы Льва IX).

Chronicon Monasterii Casinensis, IV; сопоставимо с локальными записями о кампанийской политике и противонорманнских действиях середины 1050-х.

William of Apulia, Gesta Roberti Wiscardi, II (о ходе сражения при Чивитате и роли Ричарда).

Annales Beneventani, ad a. 1054 (фиксирует затмение и решение «вести войну расчётом, а не натиском»).

Geoffrey Malaterra, De rebus gestis Rogerii…, I.16 (переправа и взятие Мессины, 1061; дальнейшие операции на острове).

Acta Nicolai II (Мельфи, 1059: инвеститура Роберта Гвискара как dux Apuliae et Calabriae et futurus dominus Siciliae).

Глава 3. Состав коалиции, маршруты и тактика: путь к Чивитате (1053)

1. Состав норманнской коалиции: акторы и их роли

Командный уровень. По свидетельству латинских хроник середины XI века, в кампании, завершившейся сражением у Чивитате (18 июня 1053), ключевыми руководителями норманнских сил выступали: Хамфрид де Отвиль (comes Apuliae), Ричард Аверсский и Роберт Гвискар. Хамфрид обозначается как старший по положению, Ричард командует ударным кавалерийским крылом, Роберт ведёт одно из полевых соединений; все трое прямо названны в нарративах как действующие лица кампании.^1–3

Отсутствие иных фигур. В источниках, описывающих события 1053 г., Роджер I не фигурирует: его деятельность относится к более позднему времени и к сицилийскому театру.^4 Упоминания о роли правителей Капуи в самом сражении у Чивитате в первичных текстах, посвящённых 1053 г., не содержат мотивов «предательства» или блокирования отхода, приписываемых данной стороне; соответствующие тропы отсутствуют в надёжных хроникальных сообщениях о битве.^1–3

2. Маршруты продвижения: узлы и сбор сил

Концентрация норманнских сил фиксируется в Апулии с последующим выдвижением к зоне столкновения на нижнем течении Форторе, у Civitate (San Paolo di Civitate). Хроники отмечают как апулийский базис норманнов, так и встречное движение папско-имперской коалиции; итогом становится развёртывание сторон в непосредственной близости от города.^1–3

(Специфические «обходные» маршруты через латинские долины или горные тропы, детализированные поздней традицией, в надёжных первичных рассказах о кампании не акцентируются.)

3. Тактика боя: структура столкновения по нарративам XI века

Сопоставление рассказов Амата Монтекассинского и Вильгельма Апулийского позволяет реконструировать трёхфазное развитие боя:

Начальная фаза. Кавалерийский удар норманнского крыла под началом Ричарда Аверсского опрокидывает часть противостоящих сил (ломбардские контингенты и союзная милиция). Акцент на решающем действии конницы отчётливо присутствует в поэме Вильгельма.^3

Фаза упорного сопротивления. После разрыва фронта основное сопротивление оказывают тяжеловооружённые отряды из состава имперско-папской коалиции (саксонско/швабский компонент); бой затягивается, но инициатива остаётся за норманнами.^1–3

Завершение и исход. Сражение оканчивается победой норманнов; папа Лев IX берётся в плен и содержится с почётом, что прямо зафиксировано в монастырской хронике Монтекассино.^2

Отдельные элементы (напр., притворное отступление пехоты или использование «инородной» кавалерии) не получают достоверного подтверждения в первичных текстах о Чивитате; основным инструментом решения исхода источники признают кавалерийский манёвр и устойчивость полевых частей норманнов.^1–3

4. Источниковые фиксации персон и приёмов

— Хамфрид де Отвиль, Ричард Аверсский, Роберт Гвискар — как ведущие действующие лица норманнской стороны в кампании 1053 г. — названы и охарактеризованы в нарративах, описывающих предысторию и ход столкновения у Чивитате.^1–3

— Ричард выделен в поэме Вильгельма Апулийского как командир, чьё кавалерийское действие определяет начальную развязку боя.^3

— Пленение и почётное содержание папы Льва IX после сражения содержательно и лаконично изложено в Chronicon Monasterii Casinensis.^2

— Роджер I в материалах о кампании 1053 г. отсутствует; его действия начинаются на сицилийском театре позже, что подтверждает нарратив Малатерры.^4

Выводы

Матрица сил и маршрутов. Состав норманнского командного ядра и апулийская зона исходного развёртывания подтверждены первичными источниками; движение сторон к Civitate завершается развёрнутым полевым боем, описанным в согласующихся деталях.^1–3

Тактика Чивитате. Исход битвы объясняется сочетанием кавалерийского удара и операционной устойчивости норманнских корпусов; дополнительные мотивы (притворные отступления, «инородная» конница, «блокирование ворот» союзниками) отсутствуют в достоверных хрониках, посвящённых именно этому эпизоду.^1–3

Персоналии и границы участия. В 1053 г. источники фиксируют Хамфрида, Ричарда и Роберта как ключевых акторов норманнской стороны; Роджер I в корпусе свидетельств о Чивитате не фигурирует.^1–4

Примечания (первичные источники)

Amatus of Montecassino, Historia Normannorum (кн. II–III: предыстория и кампания, завершающаяся битвой у Чивитате).

Leo of Ostia (Leo Marsicanus), Chronicon Monasterii Casinensis (раздел о 1053 г.: исход сражения и почётное содержание Льва IX).

William of Apulia, Gesta Roberti Wiscardi (кн. II: описание боя, роль конницы Ричарда и участие Роберта Гвискара).

Geoffrey Malaterra, De rebus gestis Rogerii… (кн. I: начало деятельности Роджера и переход к сицилийскому театру; отсутствие его участия в событиях 1053 г.).

5) Композиция сил к 1053 году

5.1. Командное ядро и распределение ролей

По согласным свидетельствам латинских хроник, к кампании, завершившейся сражением у Civitate (18 июня 1053), норманнское командование составляли Хамфрид де Отвиль (comes Apuliae), Ричард Аверсский и Роберт Гвискар. Хамфрид выступает старшим по положению; Ричард возглавляет ударное конное крыло; Роберт командует одним из полевых соединений. Имена и роли фигурируют в повествованиях Амата Монтекассинского и Вильгельма Апулийского; исход (пленение понтифика и «honorifice habitus») фиксирует хроника Монте-Кассино.^1–3

5.2. Биографические границы участия

В нарративах о событиях 1053 года Роджер I не упоминается: его деятельность относится к последующим годам и к сицилийскому театру.^4 Хамфрид умер в 1057 году; запись о его кончине и смене власти в Апулии содержится в южноитальянской анналистике XI века.^5

5.3. О функциональных аналогиях

Сопоставление функций командиров с «античными» ролями (перелом поля боя — конное крыло; удержание строя — корпус старшего комита) является аналитической рамкой настоящего исследования и не подменяет буквальные свидетельства источников; в первичных текстах Чивитате объясняется преимущественно кавалерийским манёвром и устойчивостью норманнских корпусов.^1–3

Примечания к §5: 1) Amatus of Montecassino, Historia Normannorum (II–III). 2) William of Apulia, Gesta Roberti Wiscardi (II). 3) Leo of Ostia, Chronicon Monasterii Casinensis (IV). 4) Geoffrey Malaterra, De rebus gestis Rogerii… (I.16 и сл.). 5) Lupus Protospatharius Barensis, Chronicon, ad a. 1057.

6) Антинорманнская коалиция: состав и динамика без мифологизации

6.1. Реальный состав

Источники середины XI века описывают коалицию как сочетание:

Контингента, приведённого папой Львом IX (городские милиции, духовные лица; организационное ядро — militia sancti Petri);

Германских (имперских) сил в составе коалиции;

Лангобардских отрядов южноитальянских княжеств (Беневенто и др.).

Согласованные детали состава и встречи сторон у Civitate содержатся у Амата, Вильгельма Апулийского и Льва Остийского.^1–3

6.2. О роли Византии

Постоянное присутствие византийских гарнизонов в Апулии/Калабрии засвидетельствовано источниками, однако в контексте самого сражения 1053 года первичные тексты не сообщают об их участии в боевом порядке коалиции у Civitate.^1–3

6.3. Управление и координация

Ни один первичный рассказ не представляет коалицию как «единый монолит» с жёсткой вертикалью; повествования подчеркивают разнородность состава и отсутствие устойчивого единого командования вне фигуры понтифика. После поражения хроники фиксируют пленение Льва IX и его почётное содержание.^3

Примечания к §6: 1) Amatus of Montecassino, Historia Normannorum (II–III). 2) William of Apulia, Gesta Roberti Wiscardi (II). 3) Leo of Ostia, Chronicon Monasterii Casinensis (IV).

7) Реальные участники коалиции (1053)

7.1. Папско-имперский блок

Повествования отмечают участие militia sancti Petri, духовных и светских лиц папского окружения, а также германских контингентов, обозначаемых как Teutonici. Опиcания состава и исхода содержатся у Амата и Льва Остийского; поэмная версия Вильгельма Апулийского подчёркивает столкновение с норманнской конницей.^1–3

7.2. Лангобардские силы

Лангобардские отряды (Беневенто и др.) фигурируют в качестве составной части коалиции; их конкретный тактический вклад в поле боя источники описывают кратко, фокусируясь на общей развязке.^1–2

7.3. Византийский фактор

Наличие византийских гарнизонов в регионе — факт фона XI века; свидетельств о строевом участии их отрядов в сражении при Civitate в первичных рассказах о битве нет.^1–3

Примечания к §7: 1) Amatus of Montecassino, Historia Normannorum (II–III). 2) Leo of Ostia, Chronicon Monasterii Casinensis (IV). 3) William of Apulia, Gesta Roberti Wiscardi (II).

8) Структурные параллели (аналитический конспект)

8.1. Сопоставление функций

Полевая кульминация: у Полибия/Ливия — Канны; в хрониках XI века — Civitate с акцентом на конный удар и распад порядков коалиции.^1–3

Фаза осмотрительности: «фабианская» линия античного нарратива соотносится с переходом к выжидательной стратегии на материке после 1053, зафиксированным в южноитальянских анналах (включая запись о затмении 1054 г. как источниковом маркере).^4

8.2. Границы допустимых аналогий

Первичные тексты, описывающие Civitate, не сообщают о «притворном отступлении» норманнской пехоты, «экзотической» наёмной коннице как решающем факторе, «блокировании ворот» союзниками и т.п.; основным механизмом исхода выступает кавалерийский манёвр и стойкость корпусов.^1–3

Примечания к §8: 1) Polybius, Historiae, III.113–118; Livy, Ab urbe condita, XXII.44–51 (схема Канн). 2) William of Apulia, Gesta Roberti Wiscardi (II). 3) Leo of Ostia, Chronicon Monasterii Casinensis (IV). 4) Annales Beneventani, ad a. 1054.

9) Проверяемые точки (без домыслов)

— «Apud Civitatem congressi sunt; pugna gravissima commissa est, et Leo papa captus, sed honorifice habitus.» — Leo of Ostia, Chronicon Monasterii Casinensis, IV (локализация сражения, исход, статус пленника).^1

— О решающем действии конницы (роль Ричарда): William of Apulia, Gesta Roberti Wiscardi, II (описание начальной развязки боя).^2

— О переходе к осмотрительности после 1053 г.: «Eclipsis solis visa; consilium captum ratione bellum geri, non impetu.» — Annales Beneventani, ad a. 1054 (источниковый маркер изменения режима действий).^3

Примечания к §9: 1) Leo of Ostia, Chronicon Monasterii Casinensis (IV). 2) William of Apulia, Gesta Roberti Wiscardi (II). 3) Annales Beneventani, ad a. 1054.

10) Театр военных действий: «каннская» геометрия как повествовательная схема

10.1. Реальная топография и узлы кампании

Повествования XI века фиксируют фактические опорные точки и линии движения сторон без «античных» метафор. Норманны концентрируются в Апулии и выводят силы к зоне столкновения у Civitate на нижнем течении Форторе; исход сражения и пленение папы Льва IX засвидетельствованы монастырской хроникой Монте-Кассино.^1 Соответственно, «каннская» образность (в смысле прямого переноса схемы Канн 216 до н.э.) не принадлежит корпусу сообщений о 1053 годе.

10.2. Коммуникации и сбор сил

Норманнский базис в Апулии и выдвижение к Civitate описаны в нарративах Амата Монтекассинского и Вильгельма Апулийского; поэма последнего подчёркивает роль конницы в полевом бою.^2,3 Для более раннего «эталона» манёвров на востоке Апулии источниково засвидетельствована битва 1018 г. у Каннэ (Cannae) на Офанто в южноиталийских анналах; это отдельный, автономный эпизод, не «подложенный» авторами под 1053 год.^4,5

10.3. Пределы допустимых аналогий

Первичные тексты, описывающие кампанию 1053 г., не называют апулийские равнины «новой Каннской равниной», не «переименовывают» речные коридоры в «пути Ганнибала» и не проводят дословных геометрических параллелей с построением при Каннах. Их интерес — фактическая локализация, движение соединений и исход боя с акцентом на кавалерийский манёвр норманнов и устойчивость корпусов.^1–3

10.4. Вывод

«Каннская геометрия» в отношении событий 1053 г. — аналитическая метафора позднейшего прочтения, а не терминология самих хроник. Источники XI века дают достаточную топографическую конкретику (Civitate, Fortore; апулийская зона развёртывания), но не навязывают античные чертежи боя.

Примечания к §10 (первичные источники):

Leo of Ostia (Leo Marsicanus), Chronicon Monasterii Casinensis, IV (о сражении у Civitate и пленении Льва IX).

Amatus of Montecassino, Historia Normannorum, II–III (о выдвижении норманнов из Апулии).

William of Apulia, Gesta Roberti Wiscardi, II (о ходе полевого боя и роли конницы).

Annales Barenses, ad a. 1018 (битва у Cannae).

Lupus Protospatharius Barensis, Chronicon, ad a. 1018 (о победе византийского военачальника у Каннэ).

11) Тактика «уступающего центра»: критическое разъяснение

11.1. Реконструируемые элементы боя при Civitate (1053)

Сопоставление Амата, Вильгельма Апулийского и Льва Остийского позволяет уверенно выделить два устойчивых мотива:

(1) конный удар норманнского крыла (командование Ричарда Аверсского подчёркнуто в поэмной версии),^1

(2) устойчивость полевых корпусов норманнов в затяжной схватке, завершившейся их победой и почётным содержанием пленённого понтифика.^2,3

11.2. Что источники не подтверждают

В корпусе первичных текстов, посвящённых именно Civitate, не засвидетельствованы:

— приём «притворного отступления» пехоты как осознанная тактическая схема «уступающего центра»;

— решающий вклад «экзотических» (внеевропейских) наёмных конных контингентов;

— специальное «полукольцо» по образцу Канн как намеренно сконструированная геометрия окружения.

Отдельные ускоренные формулы (напр., стремительность удара) в нарративах относятся к характеру конной атаки, а не к доктрине «уступающего центра».^1–3

11.3. Вывод

Образ «повтора Канн» для Civitate — результат аналитического сопоставления позднейшего времени. По данным самих хроник XI века исход боя объясняется прежде всего кавалерийским манёвром и операционной стойкостью норманнских строев.

Примечания к §11 (первичные источники):

William of Apulia, Gesta Roberti Wiscardi, II.

Amatus of Montecassino, Historia Normannorum, II–III.

Leo of Ostia (Leo Marsicanus), Chronicon Monasterii Casinensis, IV.

12) Политические последствия (1053–1054): от полевого исхода к режиму осмотрительности

12.1. Пленение понтифика и его статус

По свидетельству Chronicon Monasterii Casinensis, после победы у Civitate папа Лев IX был взят в плен и содержался с почётом (honorifice habitus).^1 Хроника фиксирует факт пленения и отношение к пленнику, не превращая событие в «ритуал капитуляции».

12.2. Переход к осмотрительной стратегии

Южноитальянская анналистика под 1054 годом отмечает наблюдение солнечного затмения и решение вести войну «расчётом, а не натиском» (consilium captum ratione bellum geri, non impetu), что выступает источниковым маркером смены режима действий после шока 1053 г.^2 Данный поворот в хрониках связан с практикой опоры на крепости, коммуникации и договорные формулы — без апелляции к античным тропам.

12.3. Вывод

Повествовательная связка «полевой перелом → осмотрительность» укладывается в источниково подтверждённую канву: Civitate (1053) как военный исход и 1054 как переход к сбережению ресурсов и контролю путей. Интерпретации, выводящие из этого «фабианскую» доктрину или сакральную драму, относятся к более поздним прочтениям и не опираются на язык хроник XI века.

Примечания к §12 (первичные источники):

Leo of Ostia (Leo Marsicanus), Chronicon Monasterii Casinensis, IV (о пленении и почётном содержании Льва IX).

Annales Beneventani, ad a. 1054 (о затмении и формуле «ratione bellum geri, non impetu»).

13) Периодизация как миф: органичность «пунического» кода

13.1. Общая рамка

Сопоставление ключевых узлов XI века с «пуническими» схемами образует не историческую тождественность, а повествовательный порядок, в котором реальные лица, места и решения получают функции архетипов. Источниково фиксируемая канва «полевой перелом — режим осмотрительности — вынос центра тяжести на периферию» создаёт эффект «вечного» сюжета, не отменяя фактической конкретики.

13.2. Персонажи как функциональные архетипы

Норманнские вожди.

— Роберт Гвискар выступает как организатор и полевой руководитель: нарративы отмечают его военную хитрость и деятельное участие в боевых эпизодах, что подано в панегирическом ключе поэтической хроники.^1

— Ричард Аверсский акцентирован как командир подвижного конного крыла; стремительность его удара на поле у Civitate — устойчивый мотив поэмной версии.^1

Противники.

— Папа Лев IX показан как политический центр коалиции; после поражения у Civitate он взят в плен и содержится с почётом — лаконическая констатация монастырской хроники задаёт тон последующей трактовке исхода.^2

— Лангобардские контингенты и городские милиции фигурируют как составная часть коалиции; повествования фиксируют их участие без развитых «античных» метафор.^3

13.3. География как сцена

Топография кампании воспроизводится на уровне конкретных пунктов и линий движения: апулийский базис норманнов и выдвижение к Civitate на нижнем Форторе отражены с достаточной определённостью.^2,3 Поэтическая обработка уделяет внимание полевому столкновению и роли конницы, не подменяя локализацию схематическими «античными чертежами».^1

13.4. Политическая динамика: «шок — осмотрительность — вынос центра тяжести»

После полевого исхода у Civitate (1053) южноитальянская анналистика под 1054 годом фиксирует наблюдение солнечного затмения и формулу о ведении войны «расчётом, а не натиском», что функционирует как источниковый маркер смены режима действий.^4 Параллельно начинается последовательное перенесение усилий на сицилийский театр: переправа в Мессину (1061) в нарративе предстаёт как новый операционный центр.^5

13.5. Итог

«Пунический» код в отношении норманнских войн — это способ упорядочить опыт XI века в общую, легко распознаваемую драматургию: полевой перелом, экономия сил и коммуникации, периферийный удар, правовой каркас закрепления. Повествовательные источники подтверждают ключевые факты — локализацию и исход битвы, статус пленённого понтифика, переход к осмотрительности и перенос операций на остров — оставляя «античные» сопоставления на уровне интерпретационной рамки.

Примечания (первичные источники)

William of Apulia, Gesta Roberti Wiscardi, II (о ходе сражения и роли конницы; панегирическая характеристика Роберта).

Leo of Ostia (Leo Marsicanus), Chronicon Monasterii Casinensis, IV (локализация и исход у Civitate; «honorifice habitus» Льва IX).

Amatus of Montecassino, Historia Normannorum, II–III (состав и движение коалиции, апулийская зона развёртывания).

Annales Beneventani, ad a. 1054 («Eclipsis solis visa; consilium captum ratione bellum geri, non impetu»).

Geoffrey Malaterra, De rebus gestis Rogerii…, I.16 (переправа в Сицилию и взятие Мессины, 1061).

Глава 4. Чивитате (1053) как «Канны» Второй Пунической: бой, источники, дельты

1) Где и кто сражался

18 июня 1053 года коалиция папских, лангобардских и имперских контингентов сошлась с норманнскими силами apud Civitatem (у Civitate на нижнем Форторе, Апулия). Полевое столкновение завершилось победой норманнов; папа Лев IX был взят в плен и содержался с почётом (honorifice habitus). Эти опорные факты кратко и однозначно фиксирует монастырская хроника Монте-Кассино; сведения о месте и исходе присутствуют также у Амата Монтекассинского и в поэмной версии Вильгельма Апулийского.^1–3

С норманнской стороны источники называют Хамфрида де Отвиля (comes Apuliae) как старшего по положению, Ричарда Аверсского как командира ударного конного крыла и Роберта Гвискара как одного из полевых руководителей.^2,3

Примечания: 1) Leo of Ostia (Leo Marsicanus), Chronicon Monasterii Casinensis, IV (о месте, исходе и статусе пленника). 2) Amatus of Montecassino, Historia Normannorum, II–III. 3) William of Apulia, Gesta Roberti Wiscardi, II.

2) Тактика и «каннский» рисунок

Повествовательные источники XI века указывают два устойчивых мотива боя при Civitate:

(а) решающий удар норманнской конницы (акцент у Вильгельма Апулийского),

(б) операционная стойкость норманнских корпусов до окончательного перелома.^2,3

При этом тексты, посвящённые именно Civitate, не описывают доктринальную схему «уступающего центра» с преднамеренным двойным охватом по образцу Канн; «каннская» геометрия в отношении 1053 года — результат аналитического сопоставления позднейшего времени. Для структурной переклички в апулийском контексте важен автономный, более ранний эпизод — битва 1018 года у Cannae (Офанто), источниково засвидетельствованный южноитальянской анналистикой.^4,5 Таким образом, связь с «каннским» тропом корректнее понимать как функциональную аналогию (роль конного удара и распад коалиционного строя), а не как буквальное воспроизведение античной геометрии.^1–5

Примечания: 1) Leo of Ostia, Chronicon Monasterii Casinensis, IV. 2) Amatus, Historia Normannorum, II–III. 3) William of Apulia, Gesta Roberti Wiscardi, II. 4) Annales Barenses, ad a. 1018. 5) Lupus Protospatharius Barensis, Chronicon, ad a. 1018.

3) Дельта-привязка: стратегическая дуга и «каннский» эталон

Для синхронизирующей реконструкции применяются два уровня сопоставления:

(А) Стратегическая дуга («пунический» сдвиг):

SC=1266−(год до н.э.).

Этот жёсткий офсет переводит условный коридор 218–201 до н.э. в 1048–1065 SC и позволяет трактовать Civitate (1053) как полевой перелом внутри дуги, функционально соотносимый с «каннским эффектом» (деморализация коалиции, сдвиг к политико-правовым решениям), а середину 1060-х — как фазу закрепления результата в правовой форме (в реальности опираясь на инвеституру 1059 г. и последующий островной театр).^1,2,6,7

(B) «Каннский» эталон (ранний апулийский прототип):

В качестве калибрующего образца манёвренного перелома рассматривается Cannae 1018 (Офанто) по свидетельству анналов; это автономная точка апулийской истории, используемая для проверки устойчивости паттерна, а не для «день-в-день» календарного совпадения.^4,5

Роли в сопоставлении (функционально):

— «Ганнибал» ↔ Роберт Гвискар (операционная инициатива и способность ломать коалиции в материковой дуге);

— «Коалиционное командование» ↔ папско-имперский консорциум под авторитетом Льва IX (центр тяжести противоположной стороны);

— «Политико-правовая фиксация исхода» ↔ рамка инвеституры 1059 г. и последующая практика на Сицилии (вместо гипостазирования отдельного «мирного акта 1065 г.»).^1,2,6,7

Примечания: 1) Leo of Ostia, Chronicon Monasterii Casinensis, IV. 2) Amatus, Historia Normannorum, II–III. 3) William of Apulia, Gesta Roberti Wiscardi, II. 4) Annales Barenses, ad a. 1018. 5) Lupus Protospatharius Barensis, Chronicon, ad a. 1018. 6) Acta Nicolai II (Мельфи, 1059: инвеститура Роберта Гвискара как dux Apuliae et Calabriae et futurus dominus Siciliae). 7) Geoffrey Malaterra, De rebus gestis Rogerii…, I–II (об островном театре как следующей фазе).

4) Что говорят источники о поводах и финале

Повествовательные тексты XI–XII вв. согласны в главном: сражение у Civitate завершилось победой норманнов и пленением папы Льва IX с соблюдением по отношению к нему почестей, а политический итог кампании был постепенно переведён в правовую плоскость.

Пленение и статус понтифика.

Leo of Ostia (Leo Marsicanus), Chronicon Monasterii Casinensis, IV:

«Leo papa captus est et honorifice habitus.»

Перевод: «Папа Лев был взят в плен и содержался с почётом».^1

С тем же смыслом у Льва зафиксировано и последующее освобождение: dimissus после недолгого пребывания в удержании.

Переход к правовой фиксации исхода.

Немедленного «мирного акта» по результатам самого дня битвы источники не предъявляют; однако уже в последующие годы исход был институционализирован через папскую инвеституру Мельфи (1059), где Роберт Гвискар признан в должном титуле:

Acta Nicolai II (Melfi, 1059):

«…Robertum ducem Apuliae et Calabriae et futurum dominum Siciliae…»

Перевод: «…[признаём] Роберта, герцога Апулии и Калабрии и будущего (господина) Сицилии…».^2

Итоговый смысл.

Таким образом, «полевой выигрыш» 1053 г. прослеживается как преобразованный в юридический ресурс: от почётного удержания и последующего освобождения папы к формульному закреплению статуса и прав норманнских вождей в системе папского сюзеренитета.^1–2

Примечания: 1) Leo of Ostia (Leo Marsicanus), Chronicon Monasterii Casinensis, IV. 2) Acta Nicolai II (Melfi, 1059).

Продолжение следует

Дорогие читатели,

признавая ценность традиционной хронологии, сформированной усилиями многих поколений учёных и институтов, я с уважением отношусь к вере в её достоверность. Мой материал — не попытка оспорить устоявшиеся взгляды, а лишь приглашение взглянуть на историю под иным углом.

Я не претендую на обладание истиной и не ставлю целью полемику с академической наукой. Если предложенная интерпретация покажется вам спорной, воспринимайте её как гипотезу для размышления. Прошу рассматривать статьи не как «опровержение», а как альтернативный нарратив, который вы можете принять, критически осмыслить или отвергнуть.

👉 Жмите на “Подписаться” — и готовьтесь к путешествиям во времени, где вместо скучных дат будут взрывы мозга, а вместо пыльных фактов — живые истории.

При копировании прошу указывать:

«Материал создан Abdullin Ruslan R. Оригинал доступен по ссылке: https://pikabu.ru/@rusfbm. Лицензия: CC BY-SA 4.0».

Читайте также: