Тамарро из семейства троодонтид рос гораздо быстрее других птицеподобных динозавров

Что палеонтологи могут сказать по одной кости динозавра?

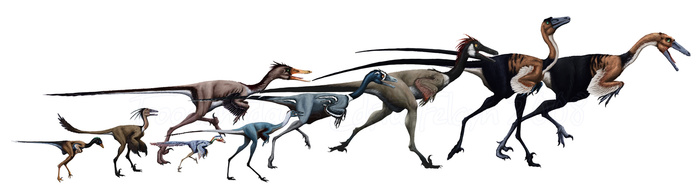

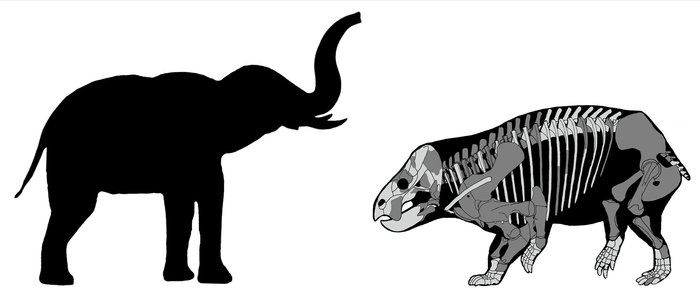

Рис. 1. Реконструкция внешнего вида тамарро (Tamarro insperatus). Рисунок © Oscar Sanisidro с сайта icp.cat

Вплоть до начала XXI века о троодонтидах — семействе некрупных динозавров, живших в меловом периоде по всему Северному полушарию, — практически ничего не было известно, и лишь в последние годы начала бурно накапливаться новая информация об этих животных: были описаны находки целых скелетов с отпечатками оперения, яиц, эмбрионов и молодых особей. Источниками новых окаменелостей троодонтид долгое время являлись только Восточная Азия (из известных видов семейства более половины найдено в Китае и Монголии) и Северная Америка. Однако недавно вышла статья с описанием первого (и единственного) вида базальных троодонтид, обнаруженного в Западной Европе. Новый вид получил имя «тамарро неожиданный» (Tamarro insperatus). Помимо новых сведений об ареале троодонтид, он также предоставил удивительные данные о скорости роста птицеподобных динозавров.

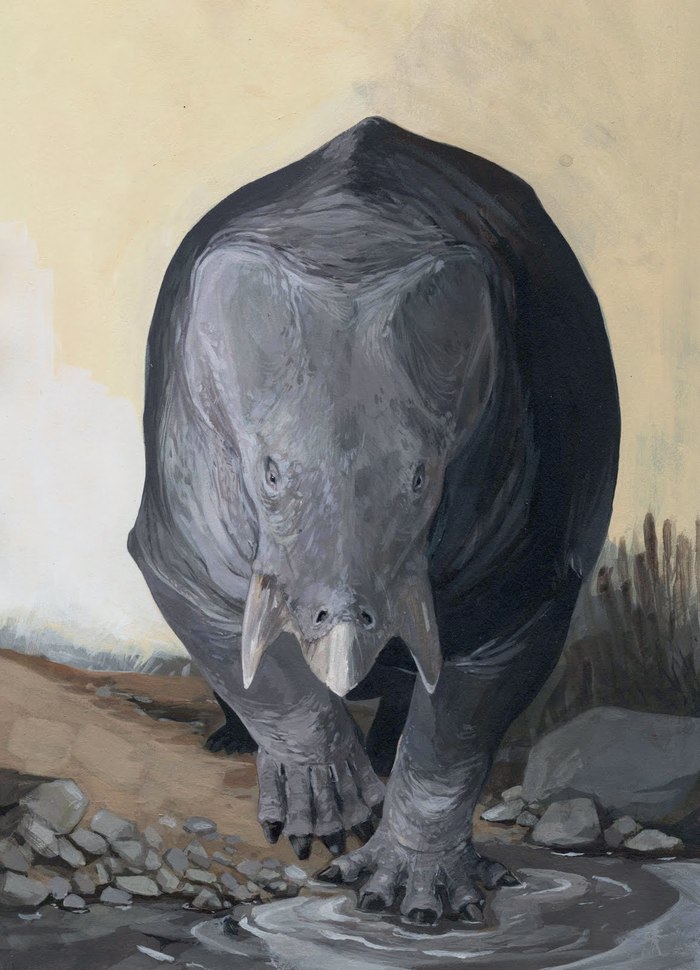

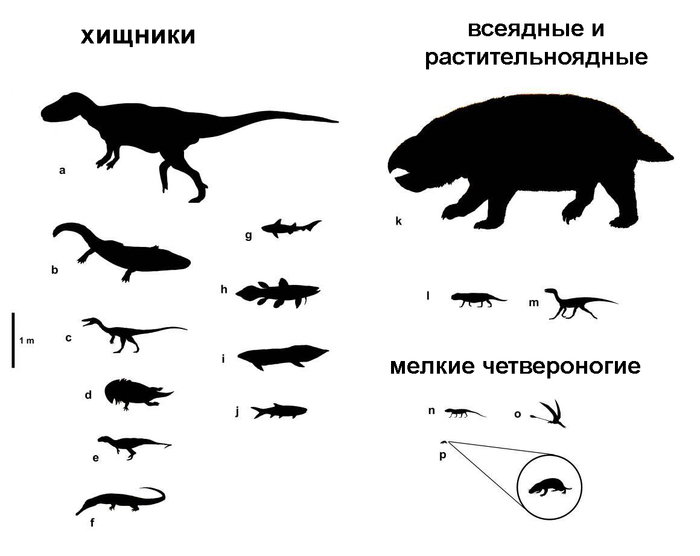

Троодонтиды были сравнительно мелкими хищными динозаврами: самый крупный из них, троодон (Troodon formosus), был размером с эму, а самый маленький, мэй (Mei long), — с утку. В основном троодонтиды специализировались на добывании мелких животных — насекомых, птиц и млекопитающих. Во многих отношениях троодонтиды куда больше напоминали птиц (своих ближайших эволюционных родственников, но не прямых потомков) чем любые другие нептичьи динозавры (non-avian dinosaurs): у них был хорошо развитый мозг (по коэффициенту энцефализации некоторые троодонтиды были сравнимы с африканским страусом), крупные, смещенные вперед глазницы, обеспечивавшие динозавру бинокулярное зрение, и ассиметричные уши, напоминающие совиные, — благодаря им охотящийся ящер мог на слух локализовать даже очень маленькую добычу. Открытие тамарро только поддержало общую тенденцию, потому как выяснилось, что по темпам роста этот динозавр «обогнал» всех известных рептилий и вплотную приблизился к показателям, характерным для современных нелетающих птиц.

Рис. 2. Сравнение размеров наиболее известных троодонтид. Слева направо: Mei long, Sinovenator changii, Byronosaurus jaffei, Jinfengopteryx elegans, Sinornithoides youngi, Sinusonasus magnodens, Troodon formosus, Saurornithoides mongoliensis, Saurornithoides junior. Ближайший родственник тамарро — цзиньфэноптерикс, самый маленький динозавр с голубым оперением. Рисунок © Apsaravis с сайта deviantart.com

К сожалению, от всего динозавра сохранилась лишь одна-единственная окаменелость — вторая плюсневая кость правой задней лапы, обнаруженная в 2003 году в позднемеловых (возраст — около 66 млн лет) отложениях Испании. По ряду характерных анатомических особенностей — например, отсутствию дистального гинглимоидного сустава и небольшому отверстию на латеральной части подошвенного гребня — ученым удалось довольно точно установить, кому принадлежала эта кость, и составить представление о том, как выглядел ее владелец на основании данных о внешнем облике других троодонтид. Учитывая же, что до этого от европейских плотоядных динозавров в основном находили только изолированные зубы, тамарро сохранился довольно хорошо. Этим, кстати, и объясняется его необычное имя: в каталонских мифах тамарро — неуловимое горное животное, чем-то напоминающее французского даху, которое сложно найти и еще сложнее поймать.

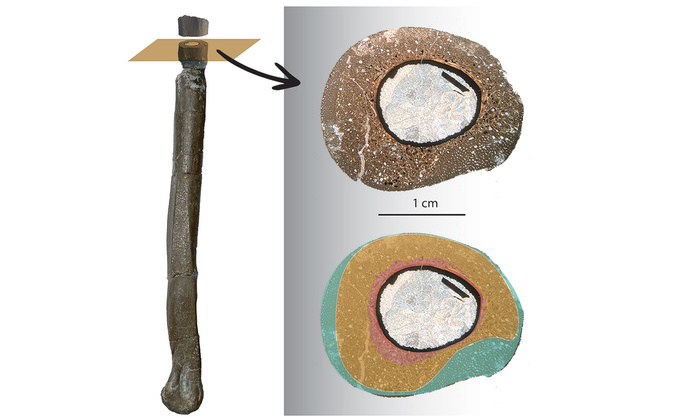

Маленькая, длиной всего с человеческий палец косточка тамарро — пока что единственный «трофей», угодивший в руки палеонтологов, и Альберт Г. Селлес, возглавлявший коллектив описавших динозавра ученых, так прокомментировал это: «Одно из возможных объяснений может заключаться в том, что, как и у современных птиц, кости небольших динозавров-теропод были полыми, чтобы облегчить вес животного. Эта хрупкость затрудняет сохранение скелета животного в виде окаменелости».Рис. 3. Голотип тамарро MCD-7073, вторая плюсневая кость правой задней лапы (слева) и ее анатомическое положение (справа, найденная часть выделена желтым). Рисунок с сайта icp.cat

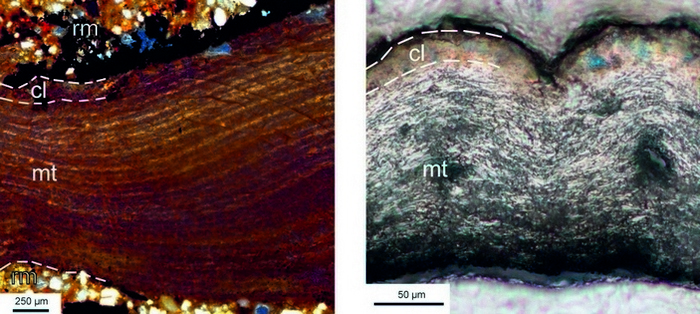

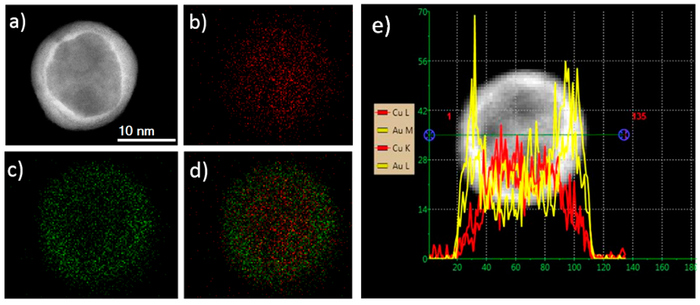

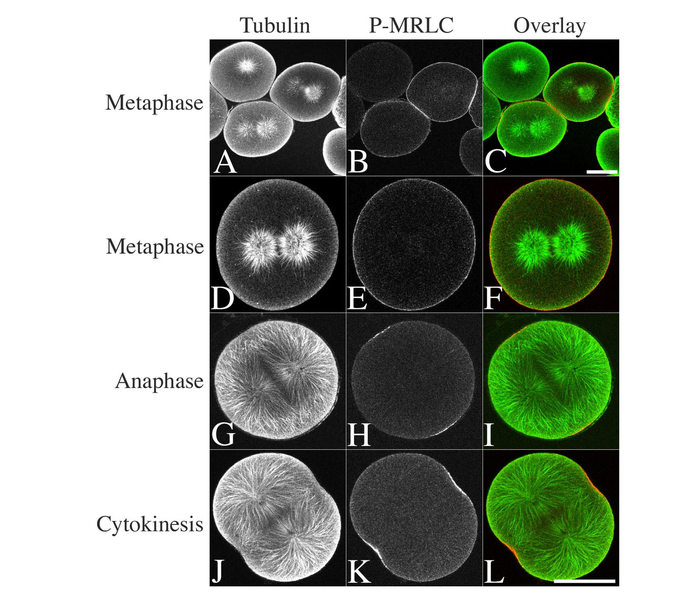

На основе гистологического анализа среза кости тамарро ученые смогли сделать выводы о том, как это животное росло и развивалось. На момент смерти динозавр был еще молод и не достиг максимальных размеров, но уже был заметно крупнее большинства других троодонтид; предполагается, что во взрослом состоянии тамарро был около 2 метров в длину и весил порядка 20 килограммов — как взрослый обыкновенный нанду. Сравним тамарро с нелетающими птицами и по темпам роста: судя по обилию кровеносных сосудов в костной ткани и наличию единственной линии остановки роста (line of arrested growth, LAG) на самой периферии среза, уже в течение первого года жизни это животное достигло подростковой (subadult) стадии развитии, и на момент смерти не переставало бурно расти. Предположительно, зрелости этот динозавр достигал на второй год жизни; ранее схожие темпы роста были зафиксированы только у китайского троодонтида мэй (C. Gao et al., 2012. A Second Soundly Sleeping Dragon: New Anatomical Details of the Chinese Troodontid Mei long with Implications for Phylogeny and Taphonomy), тогда как родственный тамарро ляонинвенатор (Liaoningvenator curriei) достигал зрелости только к четырем годам (C. Shen et al., 2017. A New Troodontid Dinosaur (Liaoningvenator curriei gen. et sp. nov.) from the Early Cretaceous Yixian Formation of Western Liaoning Province, China), а сравнимый с тамарро по размерам североамериканский талос становился взрослым лишь к 6–9-летнему возрасту (L. Zanno et al., 2011. A New Troodontid Theropod, Talos sampsoni gen. et sp. nov., from the Upper Cretaceous Western Interior Basin of North America).

Рис. 4. Область исследования голотипа MCD-7073 и подкрашенный срез кости. Справа внизу зеленым отмечена ламинарная фиброламеллярная (laminar fibrolamellar) ткань, желтым — компактная шероховатая губчатая (compact coarse cancellous) ткань, розовым — пластинчатая губчатая кость (lamellar cancellous bone). Рисунок с сайта icp.cat

К сожалению, ученые пока не могут сказать, по какой причине этот маленький динозавр настолько быстро рос. В отличие от крупных растительноядных ящеров, которым стремительное взросление обеспечивало защиту от хищников (см. новость Малыши гигантских динозавров росли очень быстро, «Элементы», 28.04.2016), разница в размерах между детенышем и взрослой особью троодонтида не была настолько ошеломляюще велика, и продвинутые троодонтиды, такие как талос и троодон, взрослели медленно.

Возможно, ответ на эту загадку кроется в особенностях экосистемы, в которой обитали тамарро: до сих пор в отложениях самого конца мелового периода на территории Испании не было найдено крупных хищных динозавров (единственным возможным кандидатом на эту роль пока что остается бетазух (Betasuchus bredai), четырехметровый представитель группы Abelisauroidea, найденный в Нидерландах), а вот растительноядных видов уже насчитывается достаточно, чтобы возник закономерный вопрос, кто же на них охотился. В частности, всего в нескольких дюймах от кости тамарро лежали остатки парарабдодона, утконосого гадрозаврида, достигавшего в длину семи метров. Также из этой же экосистемы известны остатки длинношеих зауропод-титанозаврид и неопределенных крокодилов. Учитывая, что для североамериканского троодона не исключается охота на детенышей тринадцатиметровых эдмонтозавров (M. J. Ryan et al., 1998. Baby Hadrosaurid Material Associated with an Unusually High Abundance of Troodon Teeth from the Horseshoe Canyon Formation, Upper Cretaceous, Alberta, Canada), можно предположить, что двухметровый тамарро также мог быть одним из крупнейших и опаснейших хищников на Европейских островах.

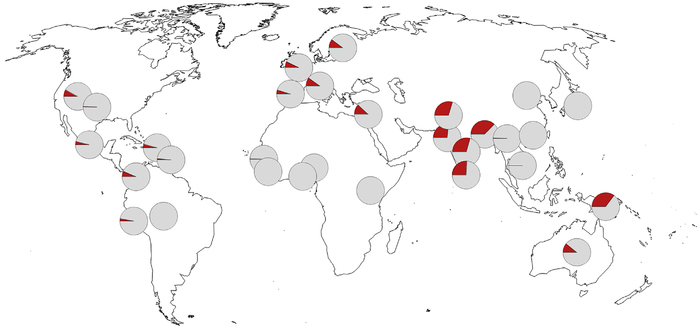

Рис. 5. Темпы роста некоторых видов хищных динозавров в сравнении с тамарро и современной нелетающей птицей нанду. Подписи, сверху вниз: тамарро, нанду, читипати (два образца), овираптор (два образца), дейноних, троодон и неопределенный троодонтид. Рисунок из обсуждаемой статьи в Scientific Reports

Еще одной необычной особенностью тамарро является его филогенетическое положение на древе эволюции троодонтид. Согласно заключению описавшего тамарро коллектива палеонтологов, он принадлежал к подсемейству цзиньфэноптериксовых (Jinfengopteryginae), и его ближайшие родственники — это китайские троодонтиды, такие как сам цзиньфэноптерикс, филовенатор и ляонинвенатор. Все они были мелкими пернатыми хищники, размером не больше курицы, и жили задолго до появления тамарро. Присутствие представителя этого подсемейства в Западной Европе, за тысячи километров от места жительства его родственников, свидетельствует в пользу того, что в течение мелового периода животные из Восточной Азии постепенно мигрировали на запад, пока, наконец, не достигли Европейского архипелага. И произошло это, похоже, незадолго до мел-палеогенового вымирания, положившего конец эпохе динозавров: судя по датировке найденной кости тамарро, ее обладатель жил всего за 200 тысяч лет до этого катаклизма.

Источник: A. G. Sellés, B. Vila, S. L. Brusatte, P. J. Currie, À. Galobart. A fast-growing basal troodontid (Dinosauria: Theropoda) from the latest Cretaceous of Europe // Scientific Reports. 2021. DOI: 10.1038/s41598-021-83745-5.

Анна Новиковская

https://elementy.ru/novosti_nauki/433782/Tamarro_iz_semeystv...