Саламандра в янтаре

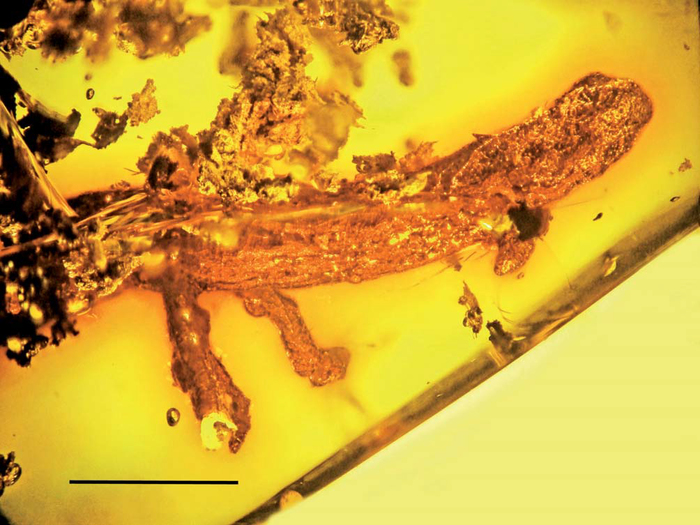

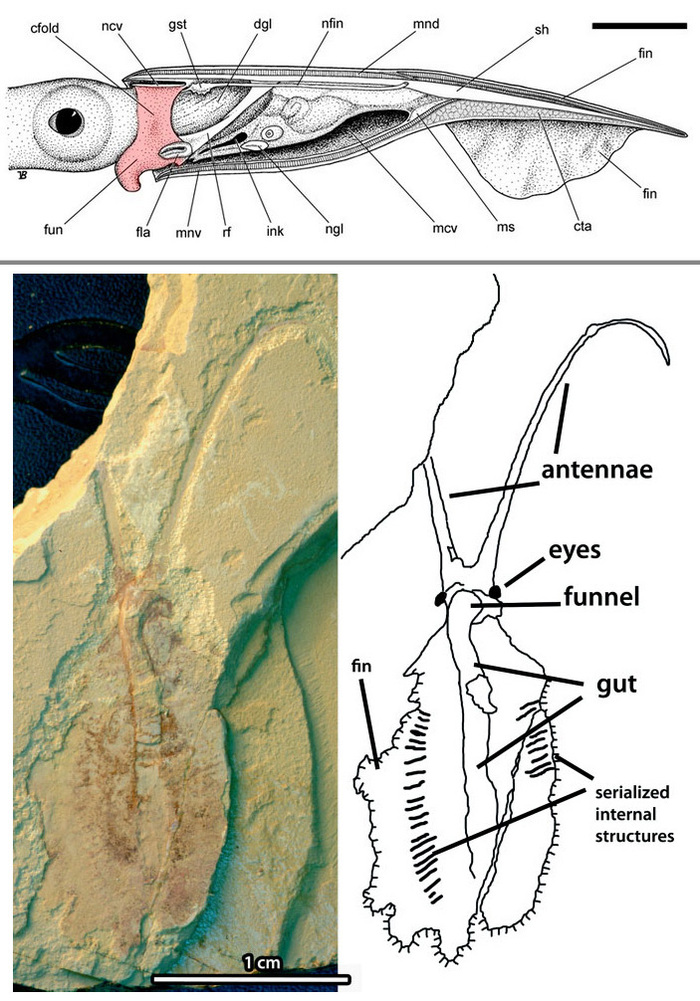

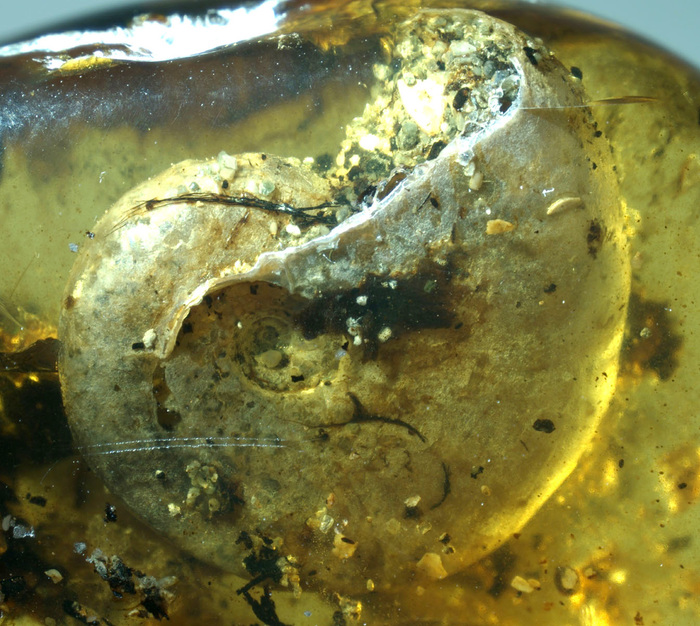

На фото — уникальная находка саламандры в доминиканском янтаре. Это янтарь возрастом 15–45 млн лет, встречающийся в восточной части острова Гаити, которую сейчас занимает Доминиканская Республика. Находка уникальна тем, что это единственная известная саламандра с Гаити: сейчас на острове хвостатые амфибии не водятся.

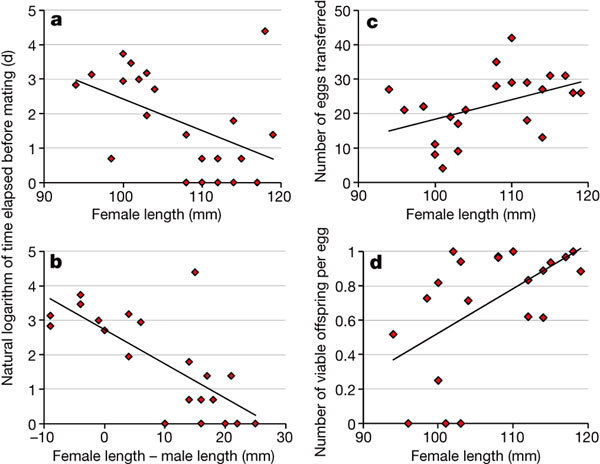

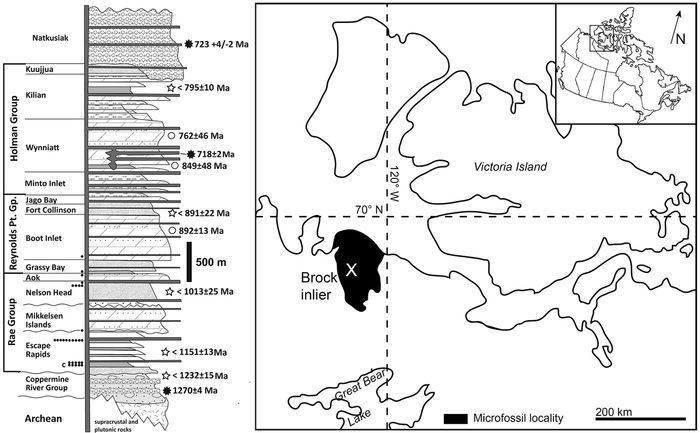

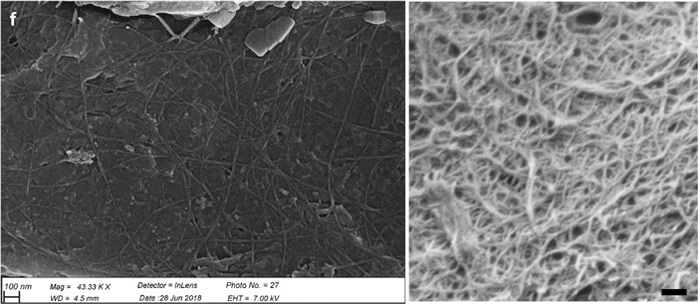

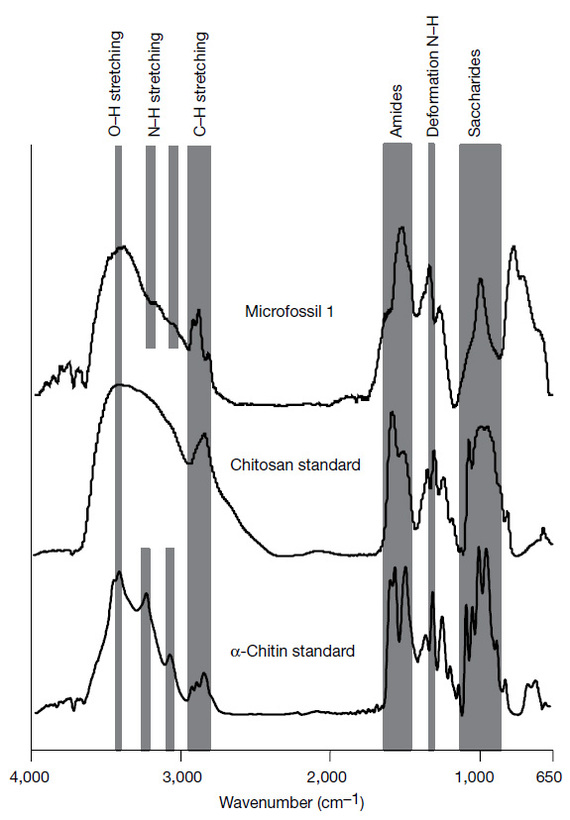

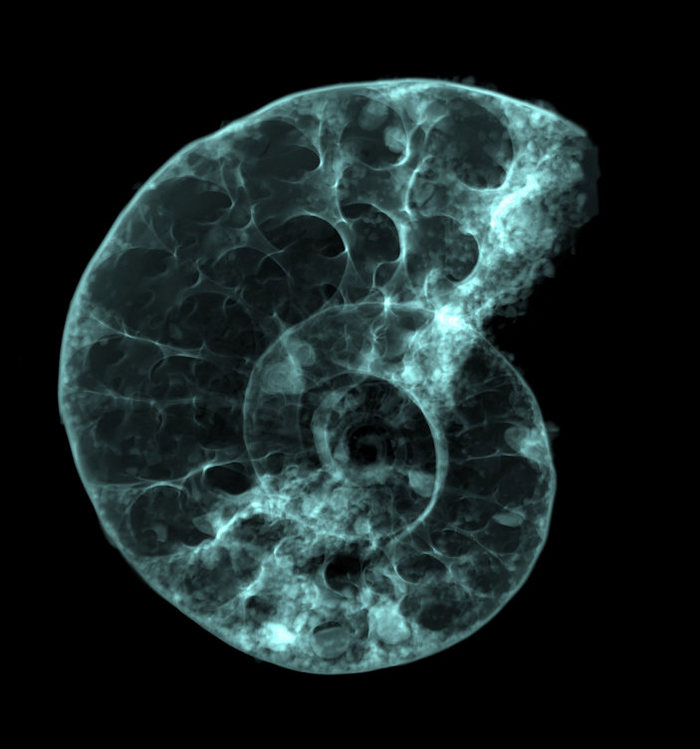

В доминиканском янтаре, известном еще со времен Христофора Колумба, находили сотни видов ископаемых насекомых, а находка саламандры стала особенно интересной и важной для науки. Точное датирование доминиканского янтаря затруднительно. Относительный возраст определялся на основании изучения микрофоссилий (микроскопических окаменелостей) из осадочных пород, содержащих в себе янтарь. Наиболее молодая датировка составляет 15–20 млн лет по фораминиферам (миоцен), а наиболее древняя — 30–45 млн лет по кокколитам (олигоцен, эоцен). По фауне насекомых, найденных в янтаре, можно предполагать его миоценовый возраст.

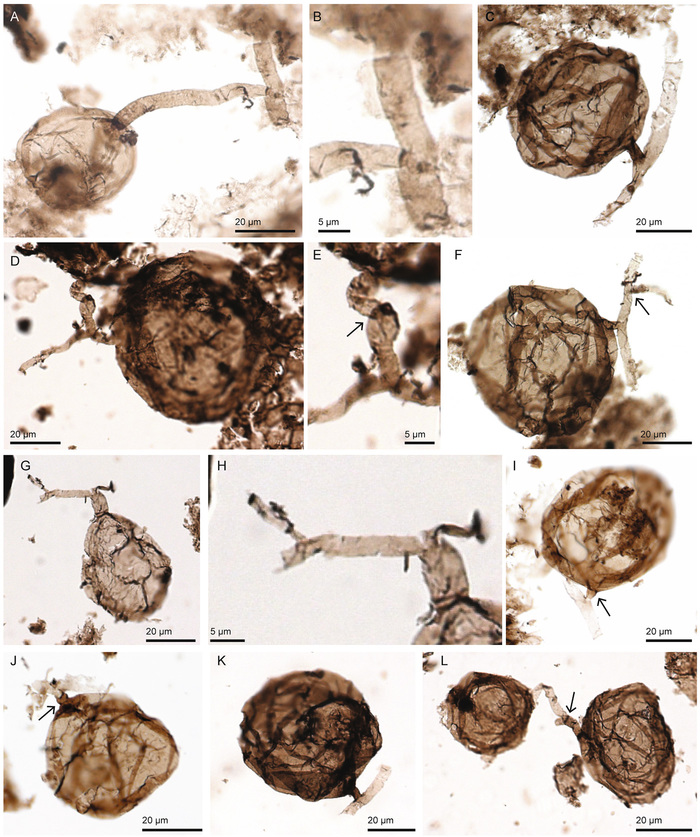

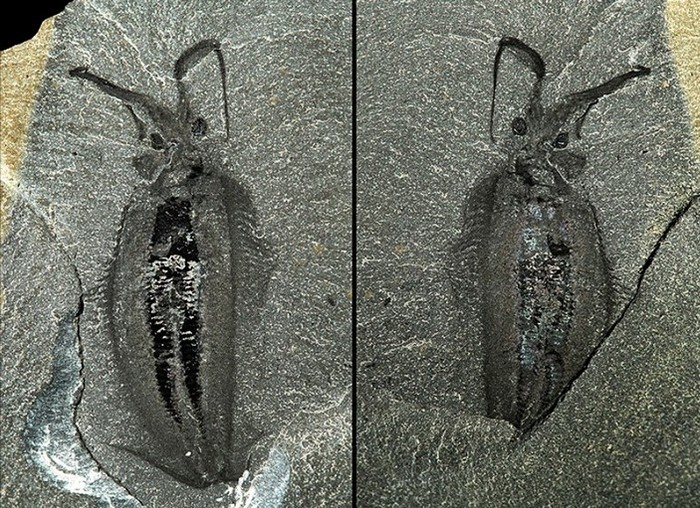

Янтарь с редким инклюзом был обнаружен в янтарной шахте в северной горной цепи Кордильера-Септентриональ (Cordillera Septentrional), расположенной в провинциях Пуэрто-Плата и Сантьяго. Ископаемую саламандру назвали палеоплетодоном (Palaeoplethodon hispaniolae) — в честь семейства безлегочных саламандр (Plethodontidae), к которому ее отнесли, с приставкой palaeo- «древний». У всех представителей этого семейства отсутствуют легкие, а дыхание осуществляется через кожу — явление не такое уж и уникальное для амфибий (см. картинку дня Лягушка без легких). До обнаружения палеоплетодона ископаемые безлегочные саламандры были известны в основном по изолированным позвонкам, а также по отпечаткам лап (ихнофоссилиям) из миоцен-плиоценовых отложений США.

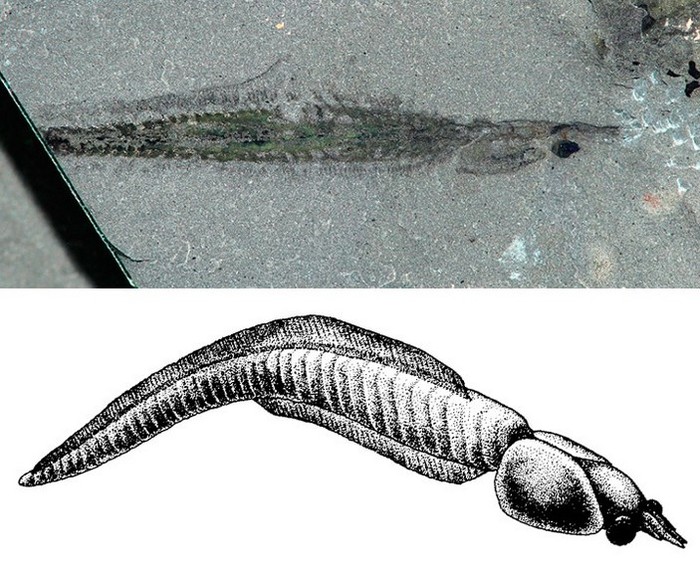

Тело Palaeoplethodon hispaniolae (вид сбоку). Стрелкой указан кончик хвоста. Длина масштабного отрезка — 4,3 мм. Фото из статьи G. Poinar Jr., D. B. Wake, 2015. Palaeoplethodon hispaniolae gen. n., sp. n. (Amphibia: Caudata), a fossil salamander from the Caribbean

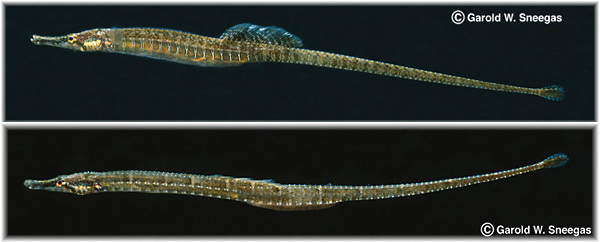

Палеоплетодон при жизни был очень маленьким — всего 18 мм в длину с хвостом. Размер, а также не до конца сформированный и окостеневший позвоночник указывают на то, что животное погибло совсем юным или даже новорожденным. У доминиканской саламандры было приземистое тельце с широкой головой, длинным хвостом, длинными задними и короткими передними конечностями с очень короткими пальцами. Между пальцами задних лап были перепонки, что вместе с длинным хвостом может указывать на древесный образ жизни, который ведут некоторые современные родственники палеоплетодона.

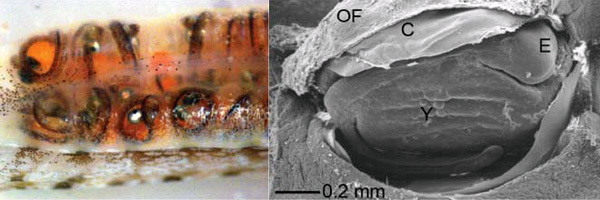

Правая задняя конечность Palaeoplethodon hispaniolae. 8 — стрелкой показана лапа ныне живущей саламандры Bolitoglossa mexicana с перепонками между пальцев. Длина масштабного отрезка — 0,6 мм. 9 — стрелки с цифрами указывают на вероятное расположение пальцев. Длина масштабного отрезка — 0,45 мм. Фото из статьи G. Poinar Jr., D. B. Wake, 2015. Palaeoplethodon hispaniolae gen. n., sp. n. (Amphibia: Caudata), aмfossil salamander from the Caribbean

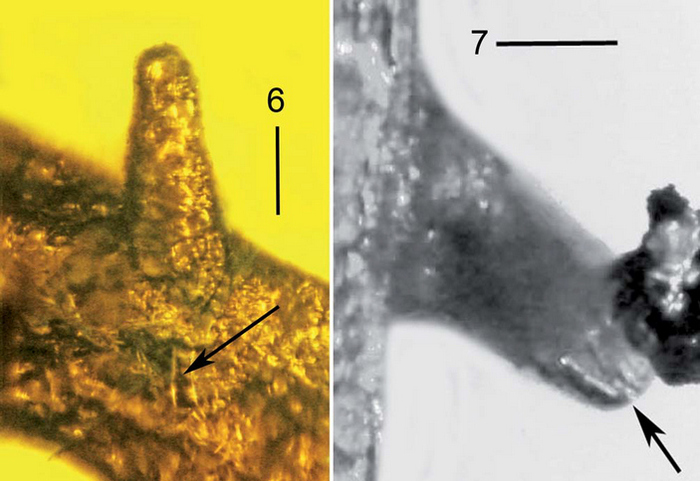

Интересно, что у саламандры недоразвита правая передняя конечность: пальцы слиты, и конечность похожа на культю.

Недоразвитая правая передняя конечность Palaeoplethodon hispaniolae. 6 — вид с брюшной стороны. Стрелка указывает на область с открытой частью плечевой кости. Длина масштабного отрезка — 0,38 мм. 7 — вид со спины кончика конечности с фалангами (стрелка). Длина масштабного отрезка — 0,25 мм. Фото из статьи G. Poinar Jr., D. B. Wake, 2015. Palaeoplethodon hispaniolae gen. n., sp. n. (Amphibia: Caudata), a fossil salamander from the Caribbean

Обычно в янтаре попадаются довольно мелкие животные вроде насекомых, а находки более крупных позвоночных весьма редки: им проще выбраться из смоляной ловушки. Если и находят в янтаре крупные включения каких-нибудь лягушек, ящериц, змей, птиц (см. Птенец из бирманского янтаря помог уточнить особенности развития мезозойских птиц, «Элементы», 12.06.2017), динозавров (см. Найденный в янтаре оперенный хвост динозавра вряд ли годился для полета, «Элементы», 12.12.2016), то они попадают в смолу в мертвом виде и часто со следами разложения. Точнее, смола попадает на них, обволакивая всё тело или его фрагмент. Случай с доминиканской саламандрой иной: малыш-палеоплетодон мог увязнуть в смоле еще будучи живым. Лишившись до этого левой передней лапки (возможно, после атаки хищника), он был не в состоянии выбраться и навечно застыл в смоле.

Реконструкция внешнего вида Palaeoplethodon hispaniolae. Рисунок из статьи G. Poinar Jr., D. B. Wake, 2015. Palaeoplethodon hispaniolae gen. n., sp. n. (Amphibia: Caudata), a fossil salamander from the Caribbean

Предки палеоплетодона могли мигрировать из Северной Америки на Антильские острова, включая Гаити, в то время, когда архипелаг имел сухопутный мост с обеими Америками в мел-палеогеновое время. Причиной вымирания саламандр могло быть ухудшение климата. Сокращение видового разнообразия в Северной и Южной Америке как раз совпадает с периодами значительного похолодания в эоцен-миоцене.

Современные родственники палеоплетодона из семейства безлегочных саламандр, в частности наиболее близкие из рода Bolitoglossa, имеют довольно широкий ареал обитания от Мексики до Центральной и Южной Америки. Они населяют тропические леса, где ведут наземный и древесный образ жизни.

Один из современных представителей семейства безлегочных саламандр Bolitoglossa chinanteca (штат Оахака, Мексика). Обратите внимание на перепонки между пальцами. Фото с сайта calphotos.berkeley.edu

Фото из статьи G. Poinar Jr., D. B. Wake, 2015. Palaeoplethodon hispaniolae gen. n., sp. n. (Amphibia: Caudata), a fossil salamander from the Caribbean, длина масштабного отрезка — 2 мм.

Антон Ульяхин

https://elementy.ru/kartinka_dnya/902/Salamandra_v_yantare