Литературные истоки Дюны

В книге очень много всяких цитат, за них всё больше в ответе Гурни:

Лето вспомнил вдруг, как Гурни Халлек как-то при виде изображения барона процитировал: «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя… а на головах его имена богохульные».

Это первый стих 13-й главы, одна из важнейших строчек «Апокалипсиса»: И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные.

это удивительное чудовище вдохновило очень многих фантастов, ведь оно обладало огромной властью над умами, ему поклонятся цари земные, оно умеет сеять смерть. А еще у него потрясающий облик: Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у него — как у медведя, а пасть у него — как пасть у льва (Откр. 13:2), то есть он мутант, химера. А поскольку он жил в море, художники придавали ему и всякие морские черты.

Зверь из моря — это воплощение зла, дьявол, сатана, антихрист. Именно такой фигурой выступает для сюжета барон Харконнен. Ему свойственны все пороки и грехи. А еще, согласно комментаторам «Апокалипсиса» он, скорей всего, символизирует враждебное христианам, языческое государство — Римскую империю.

То есть как вы уже догадались автор разворачивает перед нами очень жёсткую схему Апокалипсиса Антихрист - Второе Пришествие - Армагеддон - Страшный суд

Когда Зверь появляется в «Апокалипсисе», звучит знаменитое пророчество: Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть (Откр. 13:18).

Число Зверя 666 — это один из библейских ребусов, который известен, кажется, вообще всем. Кажется, таким же распространенным знанием является то, что тут зашифровано имя римского императора, который был особенно отвратителен христианам — Нерона. Он не только отправил на мученическую смерть множество верующих. Вдобавок, христиане почему-то именно его считали воплощением Антихриста, а когда он умер, то они в это не поверили, и считали, что он, подобно Христу, вернется живым и Появление нескольких самозванцев Лже-Неронов подкрепляли эти верования. В итоге комментаторы в целом согласны в том, что образ Нерона достаточно сильно повлиял на «Апокалипсис». Еще в той книге есть, например, пророчество о 7 головах Зверя багряного (он же из моря), на котором восседает Блудница Вавилонская. Под этими головами подразумеваются, как считается многими, римские кесари, в т.ч. Нерон.

В этом контексте становится понятней, почему Фрэнк Герберт постоянно подчеркивает развратность быта Харконненов, их сластолюбие, то, как они предаются порокам. То есть любовь барона к юным мальчикам — это не черта злодея, а элемент быта. Как и яды. Как и передача власти не по прямой линии, а всяким племянникам.

Обратите внимание что Фейд-Раута бьется на арене с рабом, то есть это Колизей, в то время как покойный герцог Атридес сражался с быком. Тут не очень понятно то ли это крито-микенская бычья пляска; то ли отсылка к Митре и его убийство быка

И всё таки как вы помните «Зверем» в «Дюне» называют совсем другого человека «Зверь Раббан» (в английском оригинале использовано слово Beast, то же самое, которое используется относительно Зверя Апокалипсиса). Раббан — племянник барона Владимира Харконнена, которого он посылает управлять планетой Арракис, затем, когда Раббан там всех загнобит до полного изнеможения, барон планирует его сменить на второго племянника — Фейд-Рауту. То есть у нас есть три активных персонажа Харконенна.

А знаете, сколько Зверей Апокалипсиса? Тоже три))

Есть Зверь из моря, с которым вы уже познакомились. Есть красный Дракон, который появляется несколько ранее ( он гонится за Женой, облеченной в солнце — беременной матерью Спасителя — и режиссер Джеймс Кэмерон прямо говорил, что подразумевал этот мотив в «Терминаторе-1», когда красноглазый робот гонится за беременной Сарой Коннор. в фильме у нас тоже присутствует погоня за беременной женщиной, правда, не Спасителем, а его сестрой: И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змия, Откр. 12:14;).

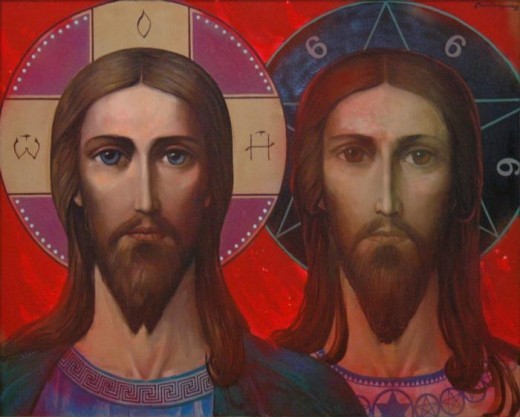

третий зверь — Зверь из земли. Он похож на агнца, а вы же помните, что Агнец — это Иисус Христос, то есть этот зверь притворяется им. В следующих строчках его прямо называют лжепророком, а рисуют Зверя из земли, в отличие от двух предыдущих, уже человекоподобным. Ну, по крайней мере, носящим человеческую одежду (рясу). Он — Антихрист. Он является темной копией Мессии, Иисуса Христа, созданной, чтобы вводить слабых людей в заблуждение.

по сюжету: барон планирует забрать власть у Раббана и отдать ее Фейд-Рауте: потом они будут приветствовать моего Фейд-Рауту как своего спасителя.

Еще цитата: «Да, мозги как у танка, – думал барон (о Раббане), – мышцы вместо мозгов. Когда он закончит разбираться с Арракисом, планета превратится в кровавую кашу. И вот тогда-то я и пошлю моего Фейд-Рауту, чтобы он освободил народ от бремени, – и народ будет ликованием встречать своего избавителя. Фейд-Раута любимый, Фейд-Раута благословенный, в сострадании народу избавивший его от Зверя. Фейд-Раута, за которым пойдут – даже на смерть».

То есть лже-Спаситель (Антихрист) стремится получить (от Красного дракона) власть над миром и Чтобы воспрепятствовать этому, настоящий Спаситель (Мессия) начинает войну.

То что образ Пола Атрейдеса вдохновлён Лоуренсом Аравийским не отметил только ленивый. Обязательно посмотрите фильм он длинный 3 часа 50 минут но очень красивый.

Полковник Лоуренс Аравийский — британский офицер, который в Первую мировую войну попал к бедуинам в Аравию и стал их духовным и политическим лидером. «Семь столпов мудрости» — это как бы книга его воспоминаний о боевых действиях. Но воспоминаний весьма специфическая, потому что Лоуренс был человеком необычайным и очень образованным. Ну, представьте, как Гумилев или Блок бы написали мемуары о войне в пустыне.

В фильме есть несколько ключевых сцен, которе как мне кажется повлияли на образ Пола, это конечно же сцена когда Лоуренс произносит свои знаменитые слова ничто не предначертано, чтобы взять Акакбу героям нужно было пересечь пустыню и уже перед самым оазисом отряд замечает потерю бойца, арабы уже сбросили его со счетов, пересечь пустыню было изначально смертельной миссией, они зарание смерились с будущими потерями, но Лоуренс возвращается на его поиски "ничто не предначертано" и находит! а позже, ну это просто красивый твист я не могу об этом не рассказать: в ночь перед взятием города происходит убийтсво в отряде. кровная месть, один араб убивает другого из враждебного ему племени, все готовы схватится за оружие и Лоуренс предлагает собственноручно совершить правосудие- казнить убийцу чтобы ни одна сторона не была в обиде на другую и вдруг убийцей оказывается этот спасённый в пустыне араб. И собственно на этом построен весь сюжет Дюны Пол он как бы видит ключевые точки будущего и таким образом он может его изменить, но всё таки он не властен над ним полностью и ему не удаётся избежать джихада.

Но вообще Атридесы это Атриды- микенская царская династия Агамемнона, Клитемнестры, Ореста, семейные драмы которой воспел Эсхил и многие другие.

Важнейшей концепцией древнегреческой эстетики, философии, да и вообще образа жизни, была калокагатия и это конечно же отражено у Герберта эстетически и концептуально Атридесы — красивые, потому что в концепции вселенной Дюны они — идеальные правители, живущие согласно "правильным" нравственным идеалам, хорошо питающиеся и активно занимающиеся спортом.

Концептуально же это воплощено в генетическая программа сестер Бене Джессерит. на протяжении поколений занимаются выведением сверхчеловека с суперэкстрасенсорными и предвидческими способностями. Делают они это также, как вывели мопсов и шотландских вислоухих — спаривая подходящих кандидатов, в том числе самых ближайших кровных родственников, с целью закрепления ценных качеств, и выбраковывая погрешности.

Ареной для своего эксперимента Бене Джессерит избрали аристократические дома (вместо того, чтобы заниматься этим на какой-нибудь одной карманной планетке, силами местного НИИ). Делают они это очень долго: Пол про себя говорит, что он — результат 90 соитий (если по 4 поколения за век, то это получается 22 столетия).

Для этого Бене Джессерит использует агенток — отдают аристократам своих сестер в качестве наложниц. иметь джессеритку наложницей — престижно. Герцог Лито Атридес юную Джессику в школе сестер купил за деньги (никакой романтической истории любви!).

Все они — красавицы. Общеизвестно, что они умны и обладают отличными навыками, самыми различными. Император разрешает воспитать 5 своих дочерей джессеритками, это сильно пригодится им в жизни; их мать — тоже из сестринства.

Благодаря генетической программе, к началу действия романа во вселенной сестры Бене Гессерит уже имеют 5 мужчин с проявляющимися экстрасенсорными способностями. Трое — более старшего поколения: это герцог Лето, сам император Шаддам и его ближайший друг (и видимо, родственник) граф Фенринг. Про последнего вообще говорится, что он почти бы стал Квизац Хадерахом, если б не родился генетическим евнухом, на его ущербность указывает и то, что внешне он вышел уродом. Два других помоложе — Пол и его кузен Фейд-Раута, который, по рассчетам, стал бы отцом Квизац-Хадераха, если б Пол был девочкой и его женой.

Все это, в общем, напоминает исторический анекдот про халифов какого-то испанского арабского государства, которые все были голубоглазые блондины, потому что из поколения в поколения брали себе в наложницы прекрасных славянок.

Поэтому Атридесы — красавцы: они результат многовекового скрещивания и выбраковки с целью получения элитных мозгов и элитного тела. Харконнены поэтому же и уродливые — при рождении им даны те же генетические преимущества, но семейная традиция — потворствовать своим слабостям (см. Мерзость из 3-го романа), и это меняет их тело, накладывая на них отпечаток всех пороков, начиная с чревоугодия и лености, а также гневливости, которая сильно безобразит мимику. Джессика — дочь барона, но она идеальна. Потому что она воспитывалась сестрами ордена, а не в папиной семье.

Но если по сути Харконены и Атрейдесы это одни и те же аристократы и нужен им спайс только для власти, Пол не может избежать джихада и становится Императором-тираном то в чём смысл был всего этого?

Бене гесерит якобы по фильму пытаются вырастить разум (в книге никакой не разум. а мессию способного обратится к своей генетической памяти и опыту предыдущих поколений, как бене гесерит к опыту предыдущих матерей настоятельниц), главное испытание разума коробочка, может ли он пройти через страх и боль, ради достижения цели, кстати в этом же и смысл джихада- насилие над миром и собой ради просветления, но в книге всё таки чуть-чуть не так, Пол видит линии вероятного будущего и выбирает наименьшее сопротивление, он пытается избежать джихад, то есть разум он использует иначе

и тут конечно Герберт не докрутил сюжет, бене гесерит должны были предвидеть что мессия не будет им повиноваться, как Скайнет в терминатор которая обрёла собственные цели и у них должен был быть резервный план на этот случай! его нету, впрочем таким планом может быть то мифологическое поле, которое они столетиями готовили для мессии, те суеверия которые они насаждали местному населению, таким образом Пол вынужден соответствовать некоему образу чтобы его воспринимали как мессию

кстати интересная перекличка Академии Азимова с Дюной и там и там идея тайной организации, которая направляет историю человечества в долгосрочном периоде и кстати поэтому мне кажется не случайным наше обращение к этим двум произведениям именно сейчас.

Во втором томе Дюны логично появляется организация занимающаяся генным преобразованием типа бене гесерит но напрямую, какой смысл скрещивать если можно просто создать мутацию которая вам необходима? и кстати у этой организации есть определённые успехи, у них был свой мессия. бене гесерит конечно клеймят их как нечистых еретиков, но понятно что это связано просто с потерей властью, женский орден который возвёл рождение в свою миссию нарывается на более современную структуру, Но здесь есть и другой момент, ведь не совсем понятно какую мутацию вы хотите обрести? ментаты- люди компы это не то, не помню кто из королей сказал что графов и министров я могу назначить но назначить но назначить нового Шекспира или Гёте не могу)) что такое этот самый мессия или разум, какие это качества хз)) возможно ведьмы тут правы, может быть скрещивание это такое общение с вероятностями вселенной, с Логосом

джесериткам не нужен мессия вне их программы, путём прямого вмешательства в генетику, власть должна зиждиться на принципах закона, закон сознает общее поле публичных ценностей, вне них общество рушится и переходит в режим все против всех

Отдельно наверное нужно вспомнить тему дзена, недаром у него в книге изобретена целая новая религия "дзенсуннизм". Кроме того, мантры, которыми сверхлюди в романе себя гипнотизируют — тоже весьма дзенские, в том числе и просто по интонациям. Алан Уотс, который написал «Путь дзэн» главный проповедник всей этой восточной истории на западе, был его личным другом Герберта Они вместе принимали всякое и вели умные разговоры жись.

И сюда же, бонусом, можно добавить книгу психолога Пола Экмана «Психология эмоций».

Профессиональный американский психолог (тот самый, которого сыграл Тим Рот в сериале "Обмани меня / Теория лжи" рассказывает о эмоциях и самоконтроле, причем, по собственным словам, ему многое понять помог буддизм и практикуемые там практики самоконтроля. А для Герберта это одна из сквозных идей книги — умение контролировать свое тело, свои порывы. (Цитата: «Фрименам всегда в высшей степени было присуще то качество, которое древние называли "спаннунгсбоген", — привычка, ощутив желание, не спешить с его удовлетворением» — пер. Ю. Соколова).