3. Если ребенок сильно возбужден или длительно чем-то расстроен и никак не может успокоиться, можно использовать также уже описанный выше прием переключения внимания.

Проиллюстрируем возможности этого метода в конкретных ситуациях.

Ситуация 1. Второклассник обвиняет родителей: он получил неудовлетворительную отметку из-за того, что они якобы специально не напомнили ему сделать домашнее задание («Это все из-за вас!!!»).

Ответные реакции: Давай помогу тебе исправить двойку; Неужели ты правда думаешь, что я так мог(-ла) поступить? Разве мы не друзья?; Давай вечером посмотрим новый фильм. Может быть, это изменит твое настроение?..

Ситуация 2. Дошкольник выражает резкое недовольство опозданием мамы в детский сад («Сколько можно ждать?! Ты забираешь меня позже всех!»).

Ответные реакции: Извини, пожалуйста, раньше никак не получилось! Зато смотри, что у меня для тебя есть…; Ты прав, я виновата и постараюсь больше не опаздывать. Ой, а что это у тебя? Какая замечательная поделка! Сам сделал?; Каюсь – опоздала! Но у меня интересная новость. Вот послушай…; Сама знаю, как неприятно ждать. Но ты уж прости меня! А вот тебя можно сегодня похвалить: вижу, шнурки сам завязывал!

4. В ситуации, требующей от ребенка каких-то конкретных действий и изменения нежелательного поведения, стоит попробовать проецирование положительных качеств.

Еще А. С. Макаренко писал: «Хорошее в человеке приходится всегда проектировать… Педагог обязан подходить к человеку с оптимистической гипотезой, пусть даже и с некоторым риском ошибиться».

Зная сильные стороны характера того или иного ребенка (усидчивость, отзывчивость, скромность и т. д.), актуализируем – словесно обозначаем и публично напоминаем – их в конкретной ситуации. Для этого используем высказывания, подчеркивающие неожиданность, случайность, нелепость проступка.

Частные разновидности этого метода – «подзадоривание» и «тактическое сомнение»[18].

Подзадоривание – косвенная стимуляция желаемого действия, «подталкивание» к нужному высказыванию – предполагает следующие способы речевого воздействия:

• напоминание (Ты же умная, взрослая, рассудительная девочка (терпеливый и способный мальчик)!);

• выражение уверенности (Уверена, ты легко справишься с этим заданием! Думаю, тебе ничего не стоит извиниться; Знаю, что ты и сам переживаешь по поводу случившегося; Конечно, ты легко справишься с этой задачей);

• вопрос, требующий заведомо отрицательного ответа (Значит, тебе очень нравится обзываться?; Ты, конечно, хочешь, чтобы с тобой никто больше не дружил?; Ты слышал, чтобы хорошие дети так разговаривали?).

Тактическое сомнение, в свою очередь, направлено на то, чтобы затронуть самолюбие ребенка, апеллировать к его лучшим чувствам и побуждениям, бросить вызов способностям, амбициям. Формами таких высказываний могут быть:

• выражение мнимого недоверия, сомнения в возможностях, способностях (Слабо первому подойти мириться?; Тебе, наверное, очень тяжело быть вежливым..?);

• выражение притворного удивления (Неужели это говорит наш Миша?!; Ну, Миша, никак не ожидал от тебя такого!; Совсем никак не обойтись без ссоры?; Тебе, взрослому парню, приятно слушать замечания в свой адрес?!);

• выражение притворного разочарования (А я-то думал, ты поступишь по-другому…; Кажется, я в тебе ошибся…; Не знала, что в нашей группе столько ябед! Считала вас дружными ребятами…).

Здесь также неплохо действует сопоставление потенциальных достоинств ребенка с его реальным поведением (Ты такой хороший, а грубишь бабушке!; Ты же у меня спокойный и рассудительный, а вот сейчас это незаметно…; Ты ведь очень добрый – и вдруг такие злые слова…; Уверена, что ты не хотел меня обидеть, это вышло случайно!).

Эффективность положительной проекции для свертывания эпизодов речевой агрессии подтверждает и родительский опыт.

«У меня два сына 3 и 4 лет. Если кто-то из них начинает вдруг грубить мне, не слушаться, я говорю: „Так поступают плохие мальчики, ты же не плохой!“ Ребенок соглашается, что он хороший и не прав, и какое-то время ведет себя хорошо» (из анкетирования родителей).

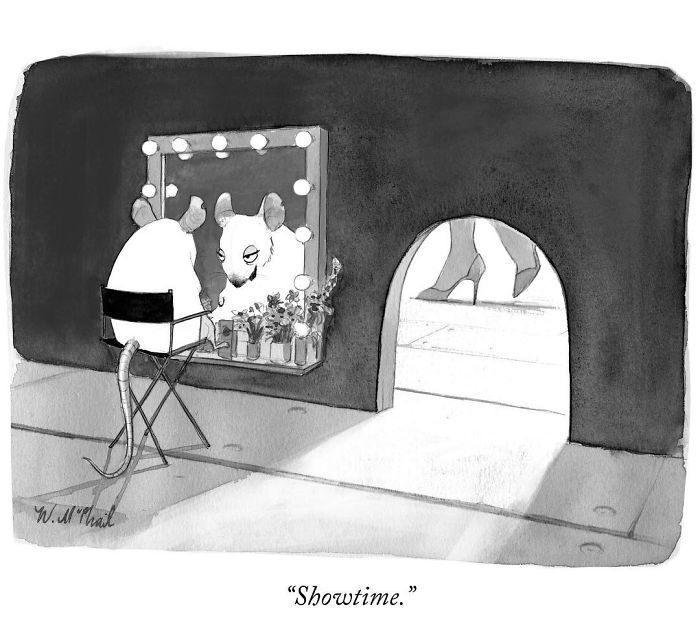

5. Стоит ли использовать шутку как прием свертывания агрессии в общении с ребенком?

По мнению психологов, дошкольники (да и многие ученики начальных классов) еще не вполне понимают юмор и не вполне адекватно могут воспринимать даже самые простые и самые доброжелательные шутки – легко принимая их за насмешки, издевки. А в отношении сверстников шуткой нередко считаются злая подколка или жестокий розыгрыш. У детей, часто подвергающихся словесным нападкам сверстников, юмор взрослых может вызвать протест, плач, ответную агрессию.

Учить ребенка адекватно воспринимать шутки, отличать юмор от насмешки и грамотно использовать комическое в речи – воспитательные задачи, напрямую связанные с контролем вербальной агрессии. Однако «научить пользоваться оружием смеха – одна из тончайших и сложнейших вещей в формировании моральных взглядов, убеждений, вкусов», – справедливо полагал выдающийся педагог В. А. Сухомлинский. Поэтому шутить с малышом следует очень осторожно и избирательно, учитывая индивидуальные особенности его характера и прогнозируя возможные ответные реакции.

При этом, как можно заметить, дети старшего дошкольного и младшего школьного возраста уже иногда способны довольно удачно шутить, когда хотят избежать наказания или уклониться от ссоры со взрослыми. Эту способность следует, с одной стороны, активно развивать (как умение решать проблемы общения); но, с другой стороны, всячески контролировать (как возможную предпосылку к манипулированию взрослыми).

Вот пример удачной семейной шутки из повести Владислава Крапивина «Дело о ртутной бомбе». Отец отчитывает сына за дерзость, угрожая ремнем, на что мальчик реагирует следующим образом (комментарии в скобках – наши):

«– А ты, папа, пожалей себя. Подумай, вдруг в самом деле огреешь нечаянно. И тогда что?

– Что? [Переключение внимания]

– Будешь терзаться неделю.

– С какой стати? [Проявление заинтересованности]

– Но ты же интеллигент в третьем поколении.

– В четвертом, между прочим… [Вовлеченность в диалог >угасание агрессии]

– Тогда две недели».

6. Проявления типичного детского «упрямства» (гневных протестов, грубых отказов, резкого выражения несогласия) иногда неожиданно эффективно сглаживаются применением метода частичного согласия («Да, но…»).

Необходимо спокойно и внимательно выслушать и понять ребенка, по возможности в определенных пределах удовлетворить его запросы и претензии, но в целом сохранить собственную линию требований – добиться выполнения основного распоряжения, главной просьбы.

Хорошо, мы пойдем в цирк! Но сначала ты съешь кашу и уберешь игрушки; Ладно, ты можешь играть еще десять минут. Но потом – сразу в постель!; Договорились: будь по-твоему. Но тогда ты должен (изложение попутного требования)…; Да, Саша поступил плохо – он тебя ударил. Но ведь ты же сам только что отнял у него машинку! Так что вы оба виноваты и должны помириться. Согласен?..

Преимущество использования формулировки «Да, но…» заключается, во-первых, в том, что она позволяет точно установить рамки ограничений и очертить круг запретов путем указания на границы разрешенного (не запрещенного!).

Во-вторых, при помощи частичного согласия можно воздействовать на поведение ребенка через компромисс и взаимную эмпатию. Для этого целесообразно использовать следующие словесные конструкции:

Да, я прекрасно понимаю твои чувства: ты обижен (рассержен, возмущен, недоволен и т. п.), но… (указание на желаемое поведение); Да, сейчас ты кипишь от злости! На твоем месте я испытывал бы то же самое! Но и ты пойми меня…; Я бы и сам на твоем месте… Но ведь от этого не должны страдать другие люди, правда же?; Конечно, в этой ситуации невозможно…, однако…

7. Словесный выплеск агрессии младшими детьми можно попытаться купировать с помощью привлечения союзников.

Возможные способы реализации этого приема:

• ссылка на авторитет (Папе бы очень не понравилось то, что ты говоришь!);

• пример киногероев или литературных персонажей (Крокодил Гена не лазил по лестницам, когда был маленьким!);

• утверждение сверстников на роль «судей» или «помощников» (По-моему, ребята не одобряют тебя…);

• опора на импровизированную «группу поддержки» (Не кричи – на тебя уже тетя смотрит!).

8. В общении с малышом, который дерзит, «огрызается», капризничает, иногда оказывается действенным такой весьма примитивный прием, как апелляция к жалости.

Прекратить или изменить нежелательное поведение можно через эмпатию. Для этого акцентируем внимание не на самом проступке ребенка, его агрессивных высказываниях, а на собственном эмоциональном состоянии. Рассказываем о том, что чувствуем и переживаем (огорчение, дискомфорт, стыд и т. д.).

Ты делаешь мне очень больно!; Твои слова меня очень огорчили! (со старшими дошкольниками); Пожалей меня, пожалуйста…; Маме стало плохо от твоих слов! (при общении с младшими).

9. В аналогичных ситуациях (капризы, непослушание, упрямство), только в общении с детьми более старшего – предшкольного и младшего школьного – возраста можно попробовать прием «предупредительного выстрела».

Часто в пылу гнева и раздражения мы забываем золотой совет Томаса Джефферсона: «Если ты разгневан, сосчитай до десяти, прежде чем говорить; если сильно разгневан, сосчитай до ста». Иногда этот совет понимается превратно – и, окончательно потеряв терпение, мы угрожаем маленькому хулигану классической фразой «Считаю до трех…».

Между тем большинство дошкольников еще не вполне способны правильно понимать и адекватно оценивать реакции других людей. Поэтому судить поступки и высказывания дошкольника с позиции «должен сам понимать!» ошибочно и непродуктивно. Здесь помогут коммуникативные сигналы, «оповещающие» ребенка о нарушении нормы и указывающие на границы допустимого в поведении.

Такими сигналами-указателями становятся сообщения взрослого о своем эмоциональном состоянии – гневе, раздражении, досаде, недовольстве, неудобстве и т. п.

Ты меня очень расстроил!; Мне уже становится стыдно за тебя!; Это мне совсем не нравится…; Я начинаю злиться…

Подобные речевые конструкции передают одну и ту же информацию: «Я уже теряю терпение и хочу, чтобы ты знал об этом!» (ср. из известного м/ф: «Ах, как я зол! Ух, как я зол!»).

При этом необходимо в доступной и необидной форме объяснять ребенку, что конкретно вам не нравится в его поведении, что именно вызывает раздражение, неприятие, осуждение. Вместо абстрактных констатаций (Ты плохо себя ведешь!; Опять ты шалишь!) лучше использовать предметные пояснения и иллюстрации: Я сейчас очень сильно зол на тебя из-за… (перечисление нарушений) и поэтому хочу, чтобы ты… желаемые действия).

Если же, следуя совету Джефферсона, вы сможете досчитать хотя бы до пяти, у вас появится возможность стрельнуть не твердой предупредительной пулькой, а мягким шариком. Например: Извини, пожалуйста, но я сегодня очень устала! Поэтому хочу тишины и прошу тебя не стучать так громко. Или: Мне очень больно (грустно, обидно, страшно, стыдно) из-за…, поэтому давай немного помолчим, чтобы я успокоилась.

Таким образом, ребенка следует настойчиво, но негрубо подводить к осознанию того, что взрослые тоже живые люди, а не роботы-трансформеры, что они тоже могут расстраиваться, обижаться, терять выдержку и т. п.

10. Самонаказание.

Этот достаточно необычный, но иногда очень эффективный прием стоит попробовать хотя бы раз – в качестве эксперимента.

Попробуем передоверить ребенку собственную воспитательную функцию – предложить ему самостоятельно придумать себе наказание за проступок, проявляя не только сознательность, но и фантазию. Возможные речевые конструкции для выражения такого побуждения: Ты же любишь справедливость во всем. Вот и придумай себе наказание за…; Как бы ты сам поступил с человеком, сделавшим то-то и то-то? Другой вариант – заранее составить список возможных самонаказаний и предложить ребенку выбрать наиболее для него подходящее и обязательно обосновать выбор.

Конечно, сначала такое предложение воспринимается с недоверием («Что-то здесь не то… Лучше отказаться!») или, напротив, с неожиданным энтузиазмом – как увлекательная игра («Вот здорово-то! А я думал, снова в угол поставят!»). Но если удается реализовать этот прием по всем правилам: серьезно обсудить самонаказание, привести его в исполнение, проконтролировать вместе с ребенком – то вполне возможно рассчитывать на положительный результат.

Главным результатом должно стать повышение ответственности ребенка за сделанное и сказанное. Тут-то и таится своеобразная ловушка: новизна и оригинальность самонаказаний неизбежно уходят – и на первый план выступает жесткая необходимость выполнения всех условий («Ведь ты сам себе это придумал!»).

Заметим: применение этого приема строго индивидуально, поэтому проверка его эффективности возможна только путем проб и ошибок. Если 2–3 попытки не увенчались успехом или вызвали обратную реакцию (ответную агрессию, усиление негатива), то от самонаказаний следует отказаться.

11. В случае неконтролируемого агрессивного выплеска – эмоционального взрыва,

сопровождаемого потоком грубых высказываний (обидели сверстники, упал и больно ударился, никак не получается что-то сделать и т. п.), можно пробовать прием проговаривания негативной эмоции, или «выпускания джинна».

Данный прием частично основан на методике активного слушания, разработанной известным психологом Ю. Б. Гиппенрейтер. «Активно слушать ребенка – значит „возвращать“ ему в беседе то, что он вам поведал, при этом обозначив его чувство».

Этот достаточно простой, но весьма действенный вариант реагирования на речевую агрессию заключается в вербализации (словесном воплощении) отрицательных переживаний. Для этого вначале позволяем малышу полностью «выговориться», не прерывая и ничего не комментируя, лишь попутно уточняя и перефразируя его высказывания. А затем доброжелательно предлагаем вместе подумать и обсудить ситуацию.

В зависимости от конкретных обстоятельств могут использоваться различные утвердительные конструкции, например: Сейчас ты (обижен, удручен, подавлен)…; Вижу (чувствую, понимаю, думаю), что ты испытываешь… (называние негативной эмоции); Еще бы! Ты ведь переживаешь… (описание состояния); Наверное, тебе очень неприятно (обидно, больно, тоскливо)…

В качестве иллюстраций рассмотрим, например, такие типичные случаи.

Ситуация 1. Сын: Мишка, дурак, отобрал у меня машинку! (агрессивная жалоба). Отец: И ты, конечно, очень огорчен и рассержен на него…

Ситуация 2. Младший брат: Ни за что в жизни туда больше не пойду! (категорический отказ без объяснения причины). Старшая сестра: Понимаю – ты больше не хочешь ходить на плавание…

Ситуация 3. Дочь: Ненавижу эту дурацкую кашу! (враждебное замечание). Мама: Вижу, она тебе очень не нравится…

Преимущества такого подхода очевидны: взрослый справедливо сохраняет право «последнего слова», а ребенку обеспечены разрядка психического напряжения и необходимое время на осознание случившегося. Ответы по принципу «активного слушания» в ситуации речевой агрессии демонстрируют:

• явную заинтересованность переживаниями ребенка;

• искреннее намерение глубоко вникнуть в суть проблемы ребенка, попытаться разрешить ее;

• установку на отказ от формальных ответов и поспешных реакций (утешений, советов, критики, возврата агрессии и т. п.).

Ребенку же такие ответы, в свою очередь, позволяют:

• значительно ослабить эмоциональное напряжение, «разделяя» свои переживания со взрослым;

• непринужденно рассказывать о волнующей его проблеме, возникшем затруднении;

• самостоятельно продвигаться в разрешении конфликта, преодолении негативного состояния.

Так, возможна следующая цепочка высказываний, демонстрирующая путь от агрессии к дружескому взаимодействию: оскорбление > жалоба > объяснение > просьба о помощи.

– Мишка – дурак!

– Он тебя обидел…

– Да, машинку у меня отобрал!

– Понятно, ты сильно разозлился и расстроился…

– У меня все отнимают! А сегодня вообще никто со мной не водился!

– Ты сидел один, и тебе было очень грустно.

– Ага… Как сделать так, чтобы они со мной дружили?

12. Метод «выпускания джинна» можно сочетать с более частными приемами подстановки мотива (Ты, наверное, хотел сказать…; Очевидно, ты думал…) и окультуренного воспроизведения[20] – перефразирования в более вежливой, корректной форме (Я понял, что ты хотел сказать то-то и то-то; Наверное, ты имел в виду…; Скорее всего, речь идет о…; Думаю, лучше назвать это так-то..?).

Подобные комментарии, во-первых, выводят разговор с ребенком на качественно иной, более высокий уровень – демонстрируют желаемый тип поведения, позитивную модель общения. Во-вторых, позволяют осуществлять воспитательное воздействие непосредственно, но ненавязчиво, без прямого дидактизма. В-третьих, использование этих приемов оставляет «последнее слово» (фактическую и нравственную оценку) всегда за взрослым, а ребенок, в свою очередь, не ощущает правильные формулировки как чуждые или навязанные.

13. Другая возможная тактика реагирования на сильно выраженную и неконтролируемую речевую агрессию ребенка может строиться на использовании отсроченного диалога, или метода «мусорной корзины».

Пытаемся пресечь поток грубостей выражением нежелания принимать их на свой счет, отказом участвовать в ссоре. Негативные переживания на время «сбрасываются в мусорную корзину» нашей памяти. По прошествии некоторого времени, достаточного для восстановления эмоционального равновесия разбушевавшегося малыша, возвращаемся к инциденту и складываем все по полочкам – вспоминаем, описываем, разбираем ошибки, ищем способы их исправления…

Ты сейчас разозлен. Давай поговорим позже; Вижу, ты всем недоволен и потому сейчас грубишь мне. Лучше отложить наш разговор до…; Прости, но в таком тоне невозможно общаться! Поговорим, когда ты успокоишься.

14. Агрессия в детской речи нередко возникает как следствие неумения цивилизованно, корректно, необидно выразить свои эмоции, чувства, переживания. Практика показывает, что не только дошкольники, но и младшие школьники далеко не всегда сознают, что подколки, дразнилки или дерзкие высказывания и возмущенные возгласы способны по-настоящему обидеть или ответно разозлить другого человека.

Опытные педагоги признают, что «поведенческий репертуар детей довольно скуден, и если мы предоставим им возможность выбора способов поведения, дети с удовольствием откликнутся на предложение, и наше общение с ними станет более эффективным и приятным для обеих сторон».

Поэтому одна из первостепенных превентивных мер в отношении словесной грубости – это расширение поведенческого репертуара ребенка.

Прежде всего, вооружаем малыша словами и выражениями, которые могут составить альтернативу грубым, бранным, оскорбительным и, одновременно, дать эмоциональную разрядку в ситуации переживая обиды или гнева. Для начала вполне подойдут нейтральные елки-палки, пропади пропадом, ёкалэмэнэ и прочее подобное.

А вот «блин» не следует включать в ребячий вокабуляр. Понятно, что дети все равно услышат и могут употреблять между собой этот прочно закрепившийся в просторечии вульгаризм, но стоит ли придавать ему официальный статус заменителя непристойной брани? Семья или дошкольное учреждение – явно неподходящие места для выпекания «блинов».

Более старших детей (с 6–7 лет) начинаем постепенно обучать более сложным эвфемистическим приемам. Например, умению заменять резкие оценки словами с «не-» (вранье = неправда; дурак = неумный) либо описательными оборотами (Сашка – вор! > Саша взял без спросу мою машинку).

Другой случай, требующий расширения речеповеденческого репертуара, – корректное выражение мнений и оценок. Нередко малыш, обозленный собственной беспомощностью или заметивший недостатки взрослого человека, начинает бестактно критиковать его или осуждать в резкой и категоричной форме (Не ври, что мы пойдем сегодня в цирк!; Ты украла мою куклу!; Отстань со своими замечаниями!).

Стоит ли позволять детям высказывать осуждение в агрессивной форме, проще говоря – «называть вещи своими именами»? Ведь во многих случаях подобные высказывания действительно имеют под собой вполне реальные основания и направлены на справедливое осуждение недостойного поведения старших (см., например, ситуацию для размышления на с. 194). Или детская грубость в адрес взрослого однозначно неприемлема и в любом случае заслуживает порицания и наказания?

Мнения могут быть разными, но в любом случае вполне очевидно, что механическое «одергивание» (Так нельзя!; Что ты такое говоришь!; Да как ты можешь!), бесплодные риторические вопросы (Что ж ты у меня такой невоспитанный?) или «понукания» (Ну-ка быстро извинись!) лишь усиливают остроту ситуации и усугубляют конфликт, демонстрируя бессилие взрослых и явную неэффективность подобного воздействия.

Следует целенаправленно обучать ребенка тактичному выражению протеста, несогласия и конструктивной критики. Для начала можно познакомить с самыми простыми формулировками: Я с тобой не согласен, потому что…; Мне это не нравится из-за…; У меня другое мнение на этот счет; Зачем же так грубо? и т. п.

Наконец, расширение репертуара детских высказываний предполагает непременное обсуждение проблемы вежливых просьб. Всем нам так или иначе знакомы истерики в «Детском мире», нервотрепка с выпрашиванием сладостей или игрушек, гневные вопли «Ты меня не любишь!» в ответ на отказ купить или дать желаемое. При этом маленький ребенок зачастую не вполне сознает предосудительность своих действий и высказываний, не видит принципиальной разницы между настойчивой просьбой и грубым требованием.

Поэтому необходимо, во-первых, разъяснить дошкольнику отличие «просить» (обращаться с просьбой) от «клянчить» (надоедливо выпрашивать). Для этого можно использовать материал известного стихотворения Агнии Барто о девочке Люсе «Подари, подари…»:

Люся в комнату вошла.

Села на диванчик

И берется за дела:

Начинает клянчить.

От зари и до зари,

В летний день и в зимний

Люся просит: – Подари,

Мама, подари мне…

Подари мне, подари

Эти бусы-янтари.

Для чего вам бусинки?

Подарите Люсеньке.

Игорек, Игорек,

Подари мне пузырек!

Ты же мой товарищ,

Пузырек подаришь?

Ходит бабушка зимой

В теплом шарфе с бахромой.

Клянчит, клянчит Люсенька:

– Я мала-малюсенька,

Ты мне шарфик уступи,

А себе другой купи.

На минутку замолчала.

Начинай читать сначала.

Во-вторых, нужно учить ребенка подбирать такие слова для выражения просьбы, чтобы она не походила на агрессивное вымогательство и не обижала адресата. Возможные формы вежливой просьбы рассматриваются в ч. II.

Наконец, надо развивать у ребенка поведенческую гибкость: достойно принимать возражения, адекватно реагировать на отказы. Возмущенный возглас «Ты плохой, раз не купил мне машинку!» часто не проявление явной невоспитанности, а следствие элементарного неумения выразить чувства в более приемлемой, необидной форме.

15. Расширение речеповеденческого репертуара предполагает также овладение речевым этикетом. Поэтому еще раз «замолвим слово» о Вежливом Слове.

Как уже было сказано, вежливость способна стать одновременно и щитом от словесных нападок, и опорой для сохранения достоинства в конфликтной ситуации. Поэтому важно как можно раньше обеспечить ребенка этим тонким, но действенным инструментом, позволяющим устанавливать и поддерживать дружеские отношения с людьми.

Первый шаг – убедительное и доходчивое разъяснение сущности и значения вежливости. Беседы на эту тему часто плохо удаются взрослым, сводясь к занудному морализаторству, абстрактному теоретизированию и бесконечным нотациям. Разговор получается еще менее успешным, если теория расходится с практикой: объяснения и требования не подкрепляются личным примером.

Молодая мама приводит четырехлетнюю дочку в поликлинику, занимает очередь в процедурный кабинет, как вдруг замечает, что кто-то входит без очереди. Женщина затевает словесную перебранку: «А чевой-то тут без очереди полезли? Ишь какая деловая в синей кофте! Много вас таких прытких! А ну назад!»

Попранная было справедливость быстро восстановлена. Ребенок слушает и делает выводы: надо же, как все просто! Стоит запомнить эти «магические» слова. К тому же их произносит мама, а мамы маленьких детей всегда правы…

Выходя из поликлиники, «больно уколотая» страдалица требует моральной компенсации в виде пакета черешни. В ближайшей палатке небольшая очередь. Девочка замечает пожилую женщину с палочкой, которая просит отпустить ей вне очереди «всего полкило и без отбора». «А чевой-то без очереди?! Ишь какая!» – радостно кричит малышка, старательно копируя мамины интонации.

Мама в душе солидарна с дочкой, но ей неприятны осуждающие взгляды покупателей – она начинает так же старательно стыдить дочь: «Что ты такое говоришь?! Разве можно так со взрослыми?! Тебя что, не учили, как со старшими нужно разговаривать?!» Девочка глядит на мать в полном недоумении…

Помимо разъяснения значений вежливых слов и смысла их использования, важно формировать у ребенка чувство ответственности за сказанное. Если дошкольник в сто двадцать восьмой раз твердит «простите, больше не буду!» и столько же раз повторяет грубость, то абсолютно очевидно обесценивание подобного рода «вежливости». В качестве примера можно вспомнить вместе с ребенком волшебную палочку Незнайки, которая утратила свою магическую силу после того, как незадачливый коротышка совершил три неблаговидных поступка подряд.

Важно также убедить малыша в том, что вежливость действительно во многих случаях способна противостоять грубости. Ведь не только детям, но и самим взрослым это нередко представляется сомнительным или же «слишком простым», поскольку то и дело мы наблюдаем ситуации, доказывающие справедливость поговорки «Наглость – второе счастье». Нажаловался в резкой форме – получил в магазине товар надлежащего качества. Поругался в трамвае – уступили место. Пригрозил обидчику в детском саду – тот быстро вернул мячик и т. п.

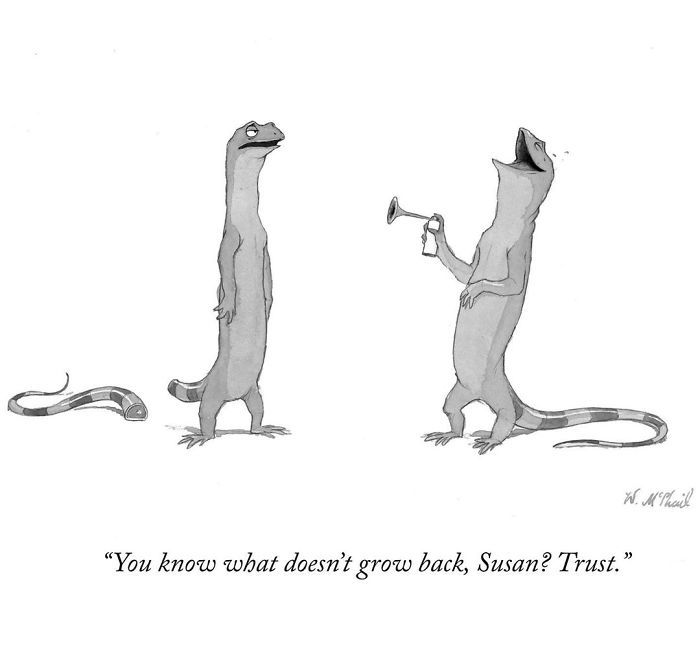

Наконец, очень важным моментом в общении с ребенком является анализ собственного поведения и осознание возможной неправоты. Неразрывная связь этики и этикета наиболее очевидна в жанре извинения. Между тем стоит признать, что мы далеко не всегда извиняемся перед детьми за резкое замечание, несправедливый упрек, ошибочную оценку. Иногда стоит лишь задуматься над этим моментом – и многие семейные ссоры и детские дерзости начинают выглядеть совсем иначе, чем казалось раньше.

Устанавливая равенство детских и взрослых чувств и переживаний, признавая свою возможную неправоту, уважая достоинство ребенка, мы тем самым формируем у него ответное – уважительное и доброжелательное – отношение. Часто достаточно просто сказать: «Извини, пожалуйста, я был неправ!» – и услышать: «И ты прости меня, я тоже виноват…»

Одновременно учим и самого ребенка извиняться за нарушения и проступки. При этом нужно донести до малыша, что гораздо важнее не само извинение, а искреннее раскаяние и осознание неправильности тех или иных действий или высказываний. Искренность же заключается в том, что ребенок начинает более внимательно следить за своим поведением, обдумывать поступки и выбирать слова.