60 лет назад вышел «Солярис» Станислава Лема, а 31 была днюха Гарри Поттера)) статью скопипастил с Коммерсанта

«Солярис» — роман о науке. Его герои — ученые. Большую его часть занимают пересказы выдуманных научных трудов и причудливых теорий. Это «научная фантастика» пар экселанс. Одновременно с тем в книге проступает совсем другой жанр.

Завязку можно пересказать так: герой — Крис Кельвин — прибывает в разрушающийся замок (планетарную станцию), там царит запустение, глава рода (руководитель института соляристики Гибарян) только что покончил с собой, осталось двое полубезумных наследников (Сарториус и Снаут), по замку бродят призраки («гости»), за его пределами бушует страшная и загадочная стихия — океан. Это антураж готических романов, рассказов Эдгара По, романтической фантастики, но никак не книг о космических приключениях.

Возникшие в конце XVIII — начале XIX веков готический роман и фантастическая новелла романтизма были реакцией на эпоху Просвещения. Их мотив — подозрение, что знание не тотально, что у прогресса есть темная сторона: когда нечто освещается, рядом всегда остается тьма. Появившаяся спустя несколько десятилетий научная фантастика использовала открытия романтизма, но отрекалась от его сомнений в пользу оптимистической веры в прогресс. В «Солярисе» Лем разыгрывает эту диалектику на новом витке: он возвращает научную фантастику к ее полузабытым романтическим корням, рассказывая о ступоре познания внутри цивилизации далекого будущего.

Лем работает с одним из главных тропов жанра — идеей первого контакта. В фантастических романах контакт с инопланетными существами — это логический итог прогресса, тот момент, когда достигшая апогея развития человеческая цивилизация обнаруживает свое неодиночество во Вселенной, получает зеркало, в котором видит свое совершенство, и стремится к еще большему (классический пример — «Туманность Андромеды» Ивана Ефремова). В этой радужной картинке есть скрытая грусть, подозрение, что, когда все тайны будут раскрыты, жизнь человека окажется пуста. Есть здесь и жульничество, попытка разрешить эту пустоту в диалоге с предположительно другим, но на самом деле таким же — говорящим на заведомо переводимом языке, разделяющим базовые установки, мысли и чувства человека — нарциссическим идолом из космоса.

В «Солярисе» Другой встречен, но он оказывается другим по-настоящему — радикально иным. Он — мыслящий океан, одноклеточный гигант, единственный обитатель планеты под двумя солнцами — не желает вступать в диалог с человеком. К моменту, когда начинается действие романа, десятилетиями владевшая умами земных интеллектуалов и обывателей соляристика пришла в упадок. Она — дело нескольких маразматиков и упертых безумцев. Только они по-прежнему пытаются вступить с океаном в контакт.

Им остались сотни теорий о том, чем собственно занят океан. Пребывает в гордом одиночестве и решает загадки бытия в форме сложнейших математических уравнений? Разыгрывает сам для себя возвышенный спектакль, преобразуя материю и время в дикие зрелища? Испытывает страсть и страдание? Или его занятия вовсе не сопоставимы ни с чем из известных человеку форм интеллектуальной и душевной жизни? В любом случае человек его будто бы не волнует, он не рад ему и не зол на него.

Крис Кельвин прибывает на Солярис в тот момент, когда многолетнее молчание океана прерывается: контакт наконец происходит. Океан отвечает на жесткое рентгеновское облучение, и ответ его жуток. Он посылает «гостей» — загадочных существ, созданных по моделям, взятым из глубин психики обитателей станции.

Гость Кельвина — Хэри, его возлюбленная, покончившая с собой 10 лет назад. Мы мало что узнаем о гостях остальных героев, но очевидно, что им повезло гораздо меньше. Их визитеры — воплощения глубоко вытесненных фантазий, тех, с которыми человек ни за что не хотел бы встретиться наяву. Вопреки сложившейся утопии контакта, океан вступает в диалог не с разумом человека, а с его бессознательным.

Можно сказать, что инопланетный собеседник ведет себя не как мудрый учитель, какого ожидали земляне, а как психоаналитик. В одной из бесед с Кельвином Снаут замечает: все эти столетия искавший контакта человек хотел, чтобы кто-то объяснил ему самого себя, рассказал его тайну. Встречаясь с гостями, персонажи, в сущности, и получают такой рассказ. Только вместо пророчества об общем будущем Солярис обращает их к личному прошлому. Вместо откровения они обретают историю, от которой невозможно сбежать,— историю болезни.

В отличие от своих коллег, Кельвин оказывается идеальным партнером для океана в его игре. Он и так живет чувством вины и ждет ответа именно на него. Он принимает Хэри, замыкается с ней в меланхолической идиллии — театре двоих актеров, в котором заново ставится грустная пьеса с заранее известным концом.

Хэри — вторая главная загадка романа, и эта загадка вновь включает напряжение между фантастикой научной и романтической, между знанием и его обратной стороной.

На субатомной структуре Хэри состоит не из ядер, а из нейтрино, неспособных к удержанию вместе в знакомых человеку физических условиях. Она — научный парадокс и чудо, совершенная имитация человека — более совершенная, чем он сам, практически неубиваемая, но неспособная к существованию в отдельности от хозяина. Она послана ему, а он обречен на нее. Что это за связь? Может быть, Хэри — двойник, доппельгангер погибшей возлюбленной Кельвина, кукла, созданная для него страшным мастером; может, привидение, посланное из царства мертвых в наказание за его былую жестокость.

Она напоминает и одну из фигур научной фантастики — самообучающийся искусственный интеллект. (Любопытно, что все роботы станции заперты в подвале, будто бы чтобы предотвратить встречу одного нечеловеческого ума с другим.) Вопрос кибернетики, эксплуатировавшийся в сотнях рассказов и фильмов: способна ли машина думать, а если да — способна ли она чувствовать? Хэри точно способна. Она понимает, что она «ненастоящая» — не земная девушка Криса, какой считает себя поначалу, а нечто иное, неизвестное ей самой. Она любит Криса и умирает во имя этой любви.

Остается вопрос: чья эта любовь, чьи это мысли? Собрана ли сама субъектность Хэри из фрагментов сознания Кельвина? (Отсюда обреченность на повторение земной конфигурации их отношений — смерть, воспроизводящая смерть.) Принадлежит ли она океану как реплика в его диалоге с человеком? (Реплика в форме души и тела, а не слов.) Или Хэри, а также и другие гости, действительно личности, обладающие свободой воли или хотя бы способные желать ее? И еще вопрос: что в этом для самого океана? Его собственный научный эксперимент над человеческим сознанием? Изощренная месть за облучение? Или, наоборот, подарок, ответ на тайное желание человека, как он его понимает?

Физик Сарториус, кибернетик Снаут и психолог Кельвин ищут ответы на эти вопросы и не находят их.

Финал «Соляриса» производит поразительное впечатление — возможно, потому, что Лем зашел в тупик вместе со своими героями. Он рассказывал впоследствии, что весь роман, кроме последней главы, написал одним махом за полтора месяца, а затем остановился, не зная, что делать дальше. Он нашел выход через год, и сам был удивлен ему. Здесь есть ощущение выстраданного открытия.

Разворачивающийся в «Солярисе» кризис знания обнаруживает две бездны. Первая — то, что находится по ту сторону рацио внутри самого человека; вторая — то непознаваемое, что обретается вне его,— нечто, что не может стать объектом для человеческого субъекта.

В попытках понять это нечто Кельвин логичным образом приходит к вопросу о боге. Это не обретение религиозной веры, а скорее отказ от веры в науку — атеистической рациональности ученых, представляющей собой такую же религию, культ абсолюта, систему истин и ритуалов.

Океан в чем-то подобен богу, но не являет себя как бог традиционных религий. Он почти всесилен в отношении материи, он обращается к самому сердцу человека — к его способности любить и страдать. Но он не дает ни искупления, ни кары, не указывает путь, не наделяет вещи и события смыслом. Наблюдая за ним, Кельвин высказывает гипотезу слабого, незнающего бога — действующего вслепую и ошибающегося, создавшего механизм, с которым он сам не умеет обращаться.

Разговор о слабом боге между Кельвином и Снаутом из последней главы «Соляриса» озадачивает даже на фоне всех странностей этого романа (из первого советского перевода цензоры его от греха подальше выкинули). Прояснить его, кажется, может параллель в текстах другого великого литератора-еврея из Центральной Европы. Речь о Пауле Целане.

В его написанных тогда же, на рубеже 1950-х и 1960-х, стихах возникает схожий образ бога, лишенного всякой славы, бога без качеств, имя которого — Никто. Это Бог после Холокоста. Точнее, это место бога: оно освобождается в крушении иудейской веры, но не может быть ни пусто, ни занято. Эта фигура становится адресатом своеобразных молитв. В них нет просьбы, благодарения, ожидания ответа. Есть только необходимость обращения. Целан говорил о стихотворении как таинстве встречи с «совершенно Другим». Но движение к неизвестному Другому-Никому возможно только в темноте, разрушении поэтических средств, доведении искусства до кромешного предела — в проживании кризиса до конца.

Лем и Целан — авторы непохожие абсолютно во всем. И тем не менее между ними обнаруживается удивительное сходство. Речь о сомнении в средствах коммуникации (будь то язык науки, религии или поэзии) и одновременно в требовании встречи с иным — некой связи, способной возникнуть после разрушения всех связей.

Переживший кошмар нацистской оккупации, потерявший множество близких и едва не погибший сам, Лем почти никогда не говорил об этом опыте. Намеки на него разбросаны по его текстам, но в «Солярисе» их будто бы нет. Подсвечивая Целаном Лема, можно разглядеть тот след катастрофы, что остается в зоне умолчания, но определяет многое в конструирующем роман чувстве истории.

Этот кризис не может быть прожит иначе как кризис глубоко личный. В лице Криса Кельвина человечество прощается с мудростью и верой, а отдельный человек — с надеждой и любовью. Но в этом прощании нет меланхолии. Скорее наоборот: оно напоминает исцеление. (Если вернуться к метафоре океана как аналитика, он — явно неплохой доктор.) Несовершенный бог не ответит человеку на желание его сердца, а человечеству на все его вопросы, но кое-что он все же может дать.

Несмотря на радикальный агностицизм, у романа Лема есть аналог среди священных текстов. Это Книга Иова — главный в мире рассказ о бессмысленности или скорее внесмысленности божественного. Как и в «Иове», в «Солярисе» бог или некто вроде бога ставит над человеком жестокий эксперимент. Как и в «Иове», он отказывается объяснять, для чего этот опыт был нужен, представляя вместо того зрелище непознаваемого, лишенного рациональности, но исполненного великолепием мира. Ответ на вопрос «зачем?» — «смотри: вот!».

В финальном свидании с океаном Кельвин прощает ему авантюру с Хэри и отказывается от требовательной веры. Будущее космической экспансии разума отменено — к нему нет возврата, как нет возврата к потерянной любви. Так рождается новое, очищенное от ожиданий, по-настоящему открытое будущее — «время жестоких чудес».

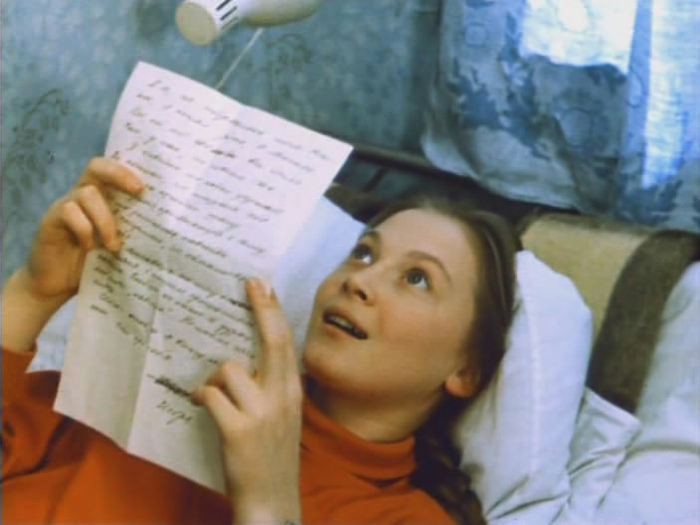

Один из недооцененных шедевров советской кинофантастики, «Таинственная стена» Ирины Поволоцкой и Михаила Садковича — не экранизация «Соляриса», но вариация на тему его сюжета, сталкивающая мотивы романа Лема и «Девяти дней одного года» Михаила Ромма (вышедшего одновременно с «Солярисом»). В тайге появляется огромная мерцающая стена предположительно инопланетного происхождения; ученые пытаются установить с ней контакт, но на прямые интеракции стена не реагирует. Вместо этого она посылает героям видения, мешающие фрагменты их воспоминаний, фантазий, желаний и тревог. Все это происходит на фоне глубокого кризиса рабочих и любовных отношений в ученой компании. «Таинственная стена» была снята как пародия на истории о контактах с пришельцами, но в Госкино это кому-то не понравилось и картину потребовали переделать. Фильм перемонтировали, написали новые диалоги поверх старых. Так вместо комедии возникла клаустрофобическая драма, рассказ о крахе оттепельного научного героизма (символом которого были «Девять дней») и, возможно невольная, аллегория Холодной войны. Ощущение фатального провала коммуникации не только пронизывает весь фильм, но встроено в его материю буквально на монтажном уровне. Из-за этого в «Стене» есть всепоглощающая странность и особая глубина, какой не удавалось добиться режиссерам ни одной из версий «Соляриса».

В культурном сознании экранизация Тарковского ощутимо потеснила оригинал, ее моментально признали одним из главных шедевров фантастического кино за всю его историю. Лем был фильмом очень недоволен. Он говорил, что Тарковский вместо «Соляриса» поставил «Преступление и наказание» и заселил космос своими родственниками. Больше всего его возмущала тетка Кельвина — персонаж и правда ничем не мотивированный. Тарковский и драматург Фридрих Горенштейн обратились с текстом крайне вольно, но главное отличие не в сюжете, а в природе персонажей. Из ученых они превратили героев Лема в русских интеллигентов — с дачей, семейным альбомом, коллекцией бабочек, истериками, кухонными спорами, чувством вселенской миссии и комплексом неполноценности, а главное — с всепожирающей совестью. Фильм утверждает: совесть для человека важнее разума и именно к ней обращается мудрый океан. Затевая картину, Тарковский сжульничал (в чем он вообще был мастером): он обещал снять фантастический блокбастер, советский ответ «Космической одиссее» Кубрика, но переполнил фильм своими любимыми мотивами: нездешним ветерком, ворохом культурных артефактов, тоской по детству и садистической эротикой (агония Хари в ночнушке). Главное же здесь — общий для его фильмов трагический нарциссизм. «Солярис» Тарковского — театр совести. Но совесть не то чтобы предполагает встречу с другим, будь то возлюбленная, друг, бог или внеземной разум. Она скорее замыкает человека на себе, и оттого в фильме Тарковского, несмотря на катарсический финал, гораздо больше безысходности, чем в романе.

Американская экранизация «Соляриса» была обречена на сравнения с советской, и почти все они были не в ее пользу. Содерберг строит свой фильм на прямой полемике с Тарковским. Тот снимал гуманистическую антитезу к механическому балету Кубрика; Содерберг настойчиво эксплуатирует кубриковскую геометрическую эстетику. Он переписывает и осовременивает сюжет романа так, что интерпретация Тарковского и Горенштейна выглядит почти буквалистской. Лем опять был в ярости, и это легко понять. Если версия Ниренбурга — Ишимбаевой — триллер, версия Тарковского — притча, то картина Содерберга — чистая мелодрама. Размышления о человеке и нечеловеческом, науке и вере, сознании и материи — от всего этого не остается почти ничего. В центре — отношения Криса и Реи (так в английском переводе зовут Хэри): нежные объятия и слезные взгляды Джорджа Клуни и Наташи Макэлхоун на фоне космических интерьеров, флешбэки земного счастья и горя — история хороших ребят, у которых что-то пошло не так, а потом им дали второй шанс. Как и у Тарковского, у Содерберга океан очевидно подобен богу. Только это не бог, испытующий сердце человека, бог даже не милостивый, а сентиментальный почти до ванильности.