Шоу Трумэна

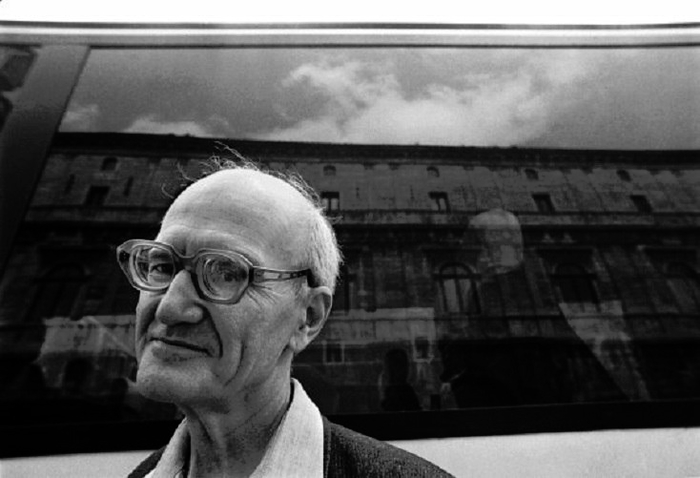

В феврале 1958 года огромная аудитория телеканала CBS стала свидетелем исторического события в прайм-тайм эфире программы Эдварда МарроуSee It Now: бывший президент США Гарри Трумэн дал первое телеинтервью. Среди множества других тем знаменитый журналист спросил Гарри Трумэна о его финансовом положении.

Как настоящий уроженец штата Миссури, Трумэн с характерной ему прямотой ответил: «Вы знаете, правительство Соединенных штатов готово пустить по миру своих бывших руководителей, позволяя им голодать». По словам Трумэна, лишь благодаря недавно унаследованной семейной ферме ему не пришлось оформлять получение соцпособий. «Если бы я не унаследовал это имущество, которое, наконец, позволило мне расплатиться, я бы сейчас был на пособии».

Историю о финансовых бедах, которую Трумэн рассказывал телезрителям, затем повторялась им уже в частном порядке лидерам Конгресса, когда он настаивал на принятии законопроекта о предоставлении ему пенсии. «Сэм, я не лоббирую законопроект», — написал Трумэн спикеру Палаты представителей Сэму Рейберну несколькими месяцами ранее. Но если законопроект не станет законом, добавил он зловеще, ему придется «заключить некоторые контракты, чтобы оставаться на плаву».

Подобный спектакль с рассказами о бывшем президенте США, который вынужден вступать в сомнительные коммерческие отношения, чтобы избежать нищеты, был излюбленным трюком Трумэна, наравне с рассказами о спасительной продаже семейной фермы. Всего за три недели до интервью Марроу, он написал лидеру демократов в Палате представителей Джону Маккормаку, утверждая, что накладные расходы, связанные с написанием мемуаров и ответом на поток писем, которые он получал как бывший президент, составили более 153 000 долларов — ошеломляющая сумма, особенно, с учетом инфляции (это примерно 1,5 млн. долларов по курсу 2021 года). «Если бы я не смог продать некоторую собственность, которую мы с братом и сестрой унаследовали от матери, я бы получал пособия», — сказал он Маккормаку.

Трумэн продолжал жаловаться, что из–за сочетания огромных накладных расходов и заоблачных подоходных налогов он получил всего 6% чистой прибыли от первоначальной цены продажи его мемуаров в 600 000 долларов. Он отметил, что, когда был президентом, он заставил Налоговую службу снизить налоги при продаже прав на публикацию мемуаров Дуайта Эйзенхауэра, но после того, как тот унаследовал пост Трумэна, Эйзенхауэр не пошел на аналогичный шаг ради него.

«Я не хочу никакой пенсии и никогда не хотел ее, потому что я и без нее справлюсь», — писал Трумэн, — «но я просто показываю вам разницу в подходе между великим генералом и мной касательно мемуаров. Моя чистая прибыль составит около 37 000 долларов за пятилетний период!»

Через шесть месяцев после трансляции интервью у Марроу, Конгресс принял, а президент Эйзенхауэр подписал Former Presidents Act (FPA) — закон, который теперь предоставляет бывшим президентам США выплаты в миллионы долларов в год.

Но ни общественность, ни политики, которых успешно лоббировал Трумэн, не знали, что его истории основаны на лжи. Гарри Трумэн был очень богатым человеком в тот день, когда он покинул Белый дом, и он стал намного богаче за пять с половиной лет, прошедших с того дня до принятия FPA. Более того, Трумэн ушел из Белого дома с такой суммой денег, потому что он явно присвоил у правительства Соединенных Штатов миллионы долларов в пересчете на нынешний курс.

В феврале 2021 года Сенат уже во второй раз отказался осудить Дональда Трампа, которому был объявлен импичмент, а это значит, что предполагаемый миллиардер по-прежнему имеет полное право на получение семизначного годового пакета финансовой поддержки налогоплательщиков.

Сюда входит годовая пенсия, чрезвычайно дорогие офисные помещения (в настоящее время федеральное правительство ежемесячно тратит почти 130 000 долларов на аренду офисов для бывших президентов Клинтона, Буша и Обамы), зарплаты персоналу и другие выплаты. В целом, каждый из бывших президентов получает примерно по 1 млн. долларов в год. Только Джимми Картер получает примерно половину этой суммы, в основном потому, что он арендует гораздо менее дорогую недвижимость, чем его преемники. Эти суммы не включают в себя стоимость пожизненной защиты Секретной Службой, т. к. они предусматрены другим законом. В мае выяснилось, что курорт Мар-а-Лаго, принадлежащий Дональду Трампу, выставлял Секретной Службе счета за использование комнат на курорте, которое оно занимало для логистических целей, защищая бывшего президента.

Сейчас экс-президенты зарабатывают миллионы долларов за счет продажи прав на публикацию книг, гонораров за выступления и других средств, с помощью которых они могут нажиться на своей славе. Поэтому в последние годы обоими партиями было внесено несколько законопроектов, направленных на сокращение льгот, предоставляемых FPA. В 2016 году один такой законопроект даже был принят обеими палатами Конгресса, но на него наложил вето президент Обама. С тех пор были внесены еще два законопроекта, но ни один из них не стал законом.

Сторонники подобных мер еще с 1980-х утверждают, что FPA был принята в значительной степени по причине того, что Гарри Трумэн покинул Белый дом с очень небольшим финансовым состоянием и без источника дохода, кроме своей армейской пенсии в размере 112,56 долларов в месяц. По их словам, Трумэн отказался использовать свой статус экс-президента для облегчения своих финансовых проблем, и в результате Конгресс принял FPA, чтобы гарантировать, что и он, и другие бывшие президенты в будущем не будут, как говорил один из авторов законопроекта, «писать книги и читать лекции, чтобы заработать себе на жизнь в свои последние дни». Целью законопроекта было обеспечить, чтобы бывшие президенты не занимались «бизнесом или другими занятиями, которые могло бы унизить занимаемую ими должность или наживаться на ней ненадлежащим образом».

Многочисленные критики отмечали, что, несмотря на щедрые льготы FPA, преемники Трумэна не последовали его достойному примеру. Например, в 2017 году выдающийся социолог Джером Карабель на страницах New York Times раскритиковал Барака Обаму за то, что он согласился произнести речь за гонорар в размере 40 тысяч долларов от фирмы с Уолл-стрит всего через несколько месяцев после ухода с должности. Обама, как отметил Карабель, пошел по стопам своих недавних предшественников, вроде Джеральда Форда, занимавшего место в советах директоров нескольких корпораций, и Рональда Рейгана, который взял 2 миллиона долларов за пару выступлений перед японской компанией вскоре после ухода с должности. Эта современная модель достигла своего апогея при Билле и Хиллари Клинтон, которые таким образом заработали в общей сложности 139 млн. долларов, в том числе 35 млн. за выступлениях перед финансовыми фирмами, строительными и страховыми компаниями.

Карабель показал разительный контраст между финансовой честностью Гарри Трумэна и этой оргией монетизации президентства, которая для него представляла собой «огромный сдвиг во взглядах» с 1950-х годов: «Когда финансово ограниченный г-н Трумэн отклонил щедрые предложения, он отказался без колебания, полагая, что это нарушит его чувство собственного достоинства, а также достоинство президентства», — писал Карабель. "Но такие нормативные ограничения отсутствуют в обществе, где прорывной предприниматель является культурным героем, государственный служащий не пользуется уважением, а неравенство достигло своего самого высокого уровня с 1920-х годов. То, что было неприлично в 1953 году, теперь считается уместным ".

И когда в этом году оказалось, что налогоплательщики будут вынуждены даровать миллионы долларов дважды подвергнутому импичменту плутократу с долгой историей финансовых злоупотреблений, многочисленные статьи, упоминающие FPA, так или иначе перекликались с тем, что говорил Карабель. В нынешней биографии Трумэна в Википедии длиной около 20 000 слов, даже сказано, что посколько его предыдущие деловые инвестиции провалились, Трумэн покинул Белый дом «без личных сбережений».

История о том, как Гарри Трумэн использовал президентство для собственного обогащения, и вводил других в заблуждение относительно своего финансового положения, поднимает несколько вопросов.

Например, повлияло ли присвоение Трумэном средств со счета для президентских расходов на его решение не баллотироваться на новый срок в 1952 году (поскольку ратифицированная в 1951 году 22-я поправка к Конституции, ограничивающая президентство двумя сроками, не распространялась на действующего президента, Трумэн мог пойти на третий срок— прим. пер.)? Тот факт, что в 1951 году Конгресс решил облагать налогом средства, снятые со счета, и что Трумэн не декларировал и не указывал каких-либо из этих денег в своей налоговой декларации, наводит на мысль, что он, как минимум, мог опасаться крупного скандала, если история со счетом станет достоянием гласности в разгар очередной президентской кампании.

Кроме того, какие факторы заставили Трумэна, вероятно, незаконно присвоить эти деньги, а затем, в годы сразу после своего президентства, обманывать общественность и Конгресс касательно своего финансового положения, пытаясь получить от федерального правительства деньги, в которых он на самом деле не нуждался?

Последний вопрос вызывает особое недоумение, учитывая, что Трумэн, судя по всему, прожил довольно скромную с финансовой точки зрения жизнь в течение почти 20 лет после ухода с поста президента и до своей кончины в декабре 1972 года. Например, в описи своих активов в 1959 году, дом, который принадлежал матери его жены и который в 1953 году стал первым и единственным местом жительства, которое Трумэн когда-либо купил, составлял менее 3% его имущества. И действительно, Трумэн потратил так мало денег на собственность, что, когда Бесс Трумэн умерла через десять лет после ее мужа, их дом практически обрушился.

Возможно ли, что на каком-то эмоциональном уровне Трумэн, который большую часть своей взрослой жизни провел в финансовой нестабильности, был неспособен признать, что теперь он очень богат? Не грызло ли его какое-то чувство негодования, когда он так яростно лоббировал льготы, которые, какими бы щедрыми они ни казались в контексте доходов обычных американских налогоплательщиков, были по сути тривиальной суммой для человека, накопившего столь большое состояние?