Метапропаганда и пропаганда: сходства и различия

Георгий Почепцов

Метапропаганда и пропаганда сходны в том, что обе они, воздействуя на чужой разум, пытаются сохранить или, наоборот, трансформировать его модель мира. Только пропаганда делает это более открыто, а метапропаганда — скрытно, мимикрируя под обычные информационные или виртуальные потоки. Метапропаганда — это флаг, который разный с двух сторон. Одни глаза видят его одним, другие — другим.

Метапропаганда скорее, чем просто пропаганда будет направлять массовое сознание на а) изменения, отклонения от «генеральной линии» при ее официальном нерушимости, б) на стратегические, а не тактические цели, поскольку тактические цели хорошо отрабатывает именно пропаганда под указаниями господствующей идеологии.

Вспомнился интересный пример. Научные консультанты Обамы написали ему доклад, что если не изменится ситуация с отношением американцев к точным наукам, то в ближайшие десять лет Америка уйдет из передовых стран мира. Они писали в этом тексте, что в США много докторов наук по нужным специальностям, но из-за того, что они не являются американскими гражданами, их нельзя использовать в лабораториях в сфере национальной безопасности. И была развернута соответствующая программа, в результате которой, к примеру, отдается приоритет направлению в образовании STEM — Science, technology, engineering, and mathematics — науке, технологии, инженерии, математике. В школе уже в младших классах отбираются математически одаренные дети. В американской школе в принципе можно уходить на несколько классов вперед по отдельным предметам. Тебе создают для этого все условия, отдельное расписание, автобус отвезет тебя в старшую школу, если ты пока учишься в младшей.

Но примером метапропаганды является другое. Пентагон создал семинар из молодых докторов наук, пытаясь сделать из них сценаристов для Голливуда. Например, в качестве примера они разбирали телесериал «Числа» («Numbers»), где героями являются два брата, один из которых работает в ФБР, а второй — профессор математики из университета. И вот этот второй брат, применяя разные математические методы, делает прогноз, например, где именно преступники совершат свою следующую атаку. Все это было нужно, чтобы привлечь молодежь к науке.

Такое внимание к коммуникациям может быть вытекать также и из того, что американская коммуникативистика была с самого начала тесно связана с военными [1]. Это было до войны, но особенно проявилось после войны, когда вовсю искались способы повышения эффективности пропаганды из-за вовлеченности всех в войну холодную.

Метапропаганда такого рода помогает поменять мозги и судьбы людей, делая это под потребности государства, а не самого человека. В Голливуде, например, есть представительства всех родов войск и всех спецслужб. Если они заинтересованы в каком-то фильме, они помогают консультантами и предоставлением «антуража» — самолета, корабля, базы и под., причем платить надо только за горючее. Но это как бы стандартная пропаганда, которая понятна, метапропаганда в принципе работает с изменениями, под которые надо подвести население, чтобы обеспечить нужный переход.

Пропаганда работает прямо и напролом, метапропаганда — косвенно. В ряде случаев ей требуется, чтобы объект воздействия сам прокрутил в голове вводимую информацию и сам же получил нужный результат. Пропаганда в свою очередь хочет цитатного повтора сказанного, а поскольку она сама занята бесконечным потоком повторов, то не выучить нужное сочетание слов практически невозможно.

Нам встретилась интересная социология, которую теоретически можно использовать при создании подобного рода метапропагандистской кинопродукции. Как мы помним, правильный советский герой чаще был членом партии, чем беспартийным, тем самым связывая партийность с героическим подвигом в мозгах зрителей. Но как быть американцам, где действует двухпартийная система?

У йельских исследователей мы можем найти ответ на этот вопрос. Они пришли к выводу, что идеология может влиять даже на рекомендации по лечению больных [2]. Это демонстрирует анализ того, кем по политическим интересам являются доктора. Так, две трети хирургов, анестезиологов и урологов склонны поддержать республиканцев, а инфекционисты, психиатры и педиатры — демократов. Исследователи объяснили этот феномен уровнем зарплат. Те, кто находятся наверху, поддерживают республиканцев, внизу — демократов.

Соответственно, американцы могут делать фильм, где главным героем окажется специалист в той или иной сфере, чтобы захватить незримо этот тип аудитории. Но это всего лишь гипотеза будущего воздействия. Нам такие примеры не встречались.

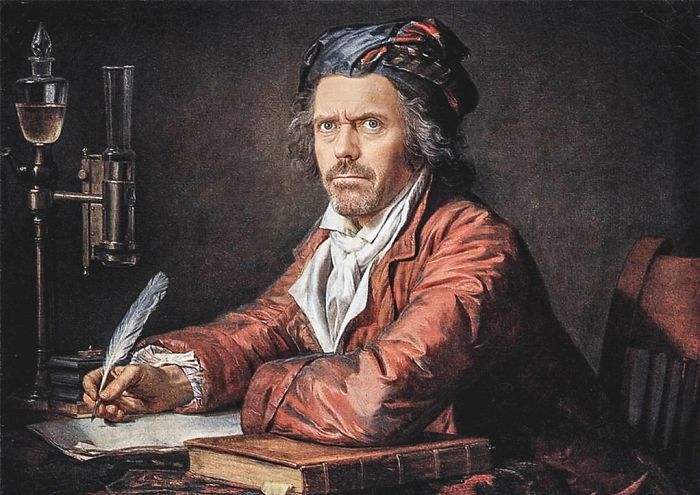

Интересно, что Доктор Хаус возглавил список идеальных боссов в России среди киногероев [3]. На втором месте оказался Шерлок Холмс. Потом идут Глеб Жеглов и Штирлиц. И только на пятом доктор Быков из «Интернов». Обратим внимание на то, что в пятерке лидеров два доктора, а три героя относятся к сыску и разведке. А по поводу Хауса американские доктора отмечает, что к ним идут пациенты, которые ставят себе сами диагноз, ориентируясь на Хауса. И этот диагноз не всегда верный [4].

Один из основателей микротаргетинга, в рамках которого работала Cambridge Analytica, когда вмешивалась в американские президентские выборы, меняет термин «микротаргетинг» на «психологический таргетинг». Он пишет в одной из своих статей в соавторстве с коллегами об индивидуальном типе воздействия: «Убеждающее воздействие, которое опиралось на экстравертность или уровень открытости опыту дало в результате на 40% больше кликов и до 50% больше покупок, чем без этого учета. Наши исследования показывают, что применение психологического таргетинга делает возможным влияние на поведение больших групп людей с помощью опоры убеждающих призывов на психологические потребности целевой аудитории» [5].

Пропаганда чаще всего бывает усилителем ранее введенного. Она «передавливает» аудиторию массовостью своего воздействия, метапропаганда находит новые пути воздействия, одним из которых вполне может быть психологический таргетинг того или иного вида.

Мы, конечно, живем в мире пропаганды, поскольку она явно заметна, но мы не считаем, что мы живем в мире метапропаганды, поскольку она скрыта. Но невидимое может воздействовать не менее серьезно, чем видимое.

Примером успешной метапропаганды можно считать телефильм «Семнадцать мгновений весны». Советский телезритель не мог от него оторваться. Кстати, впервые на экране были умные и хитрые немцы, поскольку врага надо завысить, чтобы подвиг героя был сильнее.

Что мы получили в результате? КГБ в общественном восприятии как бы оторвалось от НКВД, став разведкой, работавшей не со своим населением, а за рубежом. Более того, как описывал неоднократно Г. Павловский в операции «Преемник» появился в качестве кандидатов в президенты России В. Путин, в том числе и потому, что население в соцопросах называло Штирлица наиболее близким к образу нового президента после Ельцина.

Значит не зря Ю. Андропов работал с Ю. Семеновым, не зря по ночам смотрел отснятые серии, прежде чем дать добро. Его метапропаганда в результате протянулась даже до нашего времени.

И такое точечное управление касалось многих. Оно было точечным с точки зрения воздействия на индивида, но оно было массовым поскольку этот индивид сам по сути был каналом коммуникации, будучи писателем, режиссером или …певицей.

Генерал КГБ Ф. Бобков называет в числе своих друзей: Андрея Вознесенского, Юрия Любимова, Марка Захарова, Александра Лазарева. А если вспомнить, то именно они были главными кумирами интеллигенции советского времени.

Ф. Бобков говорит, что дружил долго с Аллой Пугачевой: «Познакомился с ней в середине 70-х, когда начинающая артистка только появилась на сцене. «Ясно было, что девочка талантлива, поэтому мы ее всячески опекали, чтобы талант не смыло», — поделился Бобков. В 1984-м, когда Алла задумала сбежать из СССР во Францию, именно ФэБэ, как называли Бобкова в узких кругах, убедил ее остаться. «Алла Борисовна, вы нам нужны здесь. Вас любит вся страна, а что вы там будете делать? Петь в борделях и кабаках?» — увещевал он свою протеже» [6].

В результате не КГБ, а эти творческие личности порождали нужный вариант метапропаганды, которая несомненно радовала власть. Власть всегда будет сильнее финансово и материально, а интеллигенция, с которой работал Бобков, всегда будет сильнее креативно. Но почему-то не ЦК, а именно КГБ взялось за это.

Генерал Ф. Бобков разъясняет так контекст своей работы: «»Диссидент» — я не знаю такого слова. Его придумали на Западе, чтобы наша деятельность выглядела как борьба с инакомыслием. Но мы не боролись с инакомыслящими, мы боролись с теми, кто вел нелегальную борьбу против существовавшего в нашей стране строя. Надеюсь, вы понимаете разницу. Тот, кто написал какую-нибудь книгу или статью — тот еще не враг, не борец против нашей страны. А тот, кто организует какие-то выступления против советской власти, печатает листовки и так далее — вот с такими людьми мы боролись» [7].

И еще по поводу создания пятого (идеологического) управления, которое он возглавил после прихода Ю. Андропова: «Надо было знать обстановку в стране. Надо было видеть то, чего нельзя увидеть с помощью традиционной оперативной работы. Каких-то людей можно было удержать от того, чтобы они не превращались во врагов государства, и мы это делали, удерживали их. Кого-то удержать не удавалось. Но до нас этим вообще никто не занимался. Например, Никита Сергеевич Хрущев — при всех его положительных сторонах — часто практиковал такие решения, последствия которых с точки зрения доверия народа были очень серьезными. Например, изъятие скота у крестьян или изъятие приусадебных участков — даже когда эти решения были отменены, доверия это не вернуло, потому что люди думают: конечно, сегодня вернут, а завтра все опять отберут. Обстановка требовала новых методов работы, новых отношений с обществом».

Историк Н. Яковлев (см. о нем [8]) тоже рассказал о своей работе с Ф. Бобковым и Ю. Андроповым уже в сфере истории, и она тоже завершилась его нашумевшими в советское время исследованиями.

Кстати, Яковлев отдает интеллектуальную пальму первенства Бобкову, а не Андропову. Он пишет: «Сравнивая обоих, при всем интеллектуальном лоске Ю.В.Андропова я безоговорочно отдаю пальму первенства Ф.Д.Бобкову, который на много порядков был выше формального начальника, а главное несравненно лучше подготовлен. О чисто профессиональных делах судить трудно, Филипп Денисович в беседах со мной никогда их не касался, но судя по молитвенному отношению к нему подчиненных он более чем устраивал их. Я разумею другое: весь комплекс проблем, подпадающих под емкое понятие «идеология». Никогда не встречал лучше осведомленного человека, обладавшего такими громадными познаниями, невероятной сказочной памятью. Его никогда нельзя было застать врасплох, на любой вопрос в этой области следовал четкий, исчерпывающий ответ. Если бы судьба направила его на иную стезю, страна получила бы крупнейшего ученого, безусловно, мирового класса» [9].

Яковлев передает содержание некоторых своих бесед с Андроповым:

— «Объявились диссиденты, многие из них изобретали политический велосипед. Андропов многократно повторял мне (судя по четким формулировкам, он постоянно делал это многократно в другой обстановке), что дело не в демократии, он первый стоит за нее, а в том, что позывы к демократии неизбежно вели к развалу традиционного российского государства. И не потому, что диссиденты были злодеями сами по себе, а потому, что в обстановке противостояния в мире они содействовали нашим недоброжелателям, открывая двери для вмешательства Запада во внутренние проблемы нашей страны»;

— «По мере того, как Председатель увлекался, открывались такие грани «достойных людей», которые не могли не повергнуть в крайнее изумление. Он, пожалуй, весело сообщил, что великий Тургенев после плодотворной службы в императорском политическом сыске, провел многие годы за рубежом главой российской агентуры в Западной Европе, как я понял, был жандармским генералом. Все это так поразило меня, что я не переспросил, когда именно Тургенев поступил в отдельный корпус жандармов и где хранил мундир и награды. Андропов отпустил несколько едких шуток насчет «крыши» Тургенева — Полины Виардо. Его рассказ как молния осветил эту историю, расставил все по местам. Мне всегда представлялась малоправдоподобной страсть дворянина, аристократа, мыслителя, эстета к заграничной бабе. Государственные интересы России – дело иное. Мигом пришла на память политическая направленность тургеневского творчества, бескомпромиссная и изобретательная борьба с «нигилистами», невероятный интерес к российской эмиграции, контакты с Герценом и прочее в том же духе. Мой собеседник назвал среди заслуженных рыцарей политического сыска еще Белинского и Достоевского»;

— о назойливом Горбачеве в ставропольский период: «На мой законный вопрос, зачем портить отпуск и терпеть провинциального партчиновника, Председатель вздохнул и поведал, что этот скоро переберется в Москву. Домогается поста секретаря ЦК КПСС, на меньшее не согласен. «Так и нужно дать его?» — заметил я. «Что делать, — печально сказал Юрий Владимирович, — он как отец Федор, домогавшийся стульев на веранде под пальмами у инженера Брумса, ползает и осмотрительно бьется головой о ствол араукарии». Я узнал «Двенадцать стульев» и в тон Председателю продолжил: «Так не продавайте ему стульев!». «Что вы, — шутливо замахал на меня руками Юрий Владимирович, — пробовал, а ответом послужил страшный удар головой о драцену. Результат увидите», — загадочно заключил Председатель».

Н. Яковлев, кстати, вспоминает, как один из будущих демократов Г. Арбатов на посту директора института США, правда, еще в недемократическое время, рубил его книги за то, что там нет цитат из Маркса, или называл его публично агентом Запада, а потом платным агентом КГБ.

Кстати, нашлась в этих беседах и определенная формула метапропаганды: «Генерал Бобков положил в качестве основополагающей посылки: 1) не навязывать читателю своей точки зрения, дать место и слово «другой стороне». Ему, очевидно, обрыдла наша официальная идеология; 2) писать так, чтобы книги покупались, а не навязывались читателю». Тут особо интересна типичная уловка метапропаганды — дать слово другой стороне, поскольку ей всегда дают такое слово, которое потом очень легко разбомбить.

Если посмотреть на нее с другой стороны, то получается, что это одновременно формула воздействия на интеллигенцию, конечно, при наличии соответствующего контента. А другие социальные группы, наверное, не так интересны. Поскольку те, кто сверху и снизу, книг особо не читают. Те, кто снизу, и так верят пропаганде, а те, кто сверху, и так не верят. Так что интеллигенция остается единственной целью, тем более что она является рупором для передачи нужной информации дальше.

Метапропаганда открывает новое в объекте, пропаганда усиливает старое и известное. Поэтому молодежь и другие любители нового всегда будут объектом воздействия метапропаганды. И среди самих коммуникаторов тоже есть любители нового и любители испытанного.

Примером такого рода можно считать постановку «Десяти дней, которые потрясли мир» режиссера Ю. Любимова [10]. Это даже не пьеса, это сценическая композиция по известной книге Джона Рида. Но добавив сюда режиссера Ю. Любимова (кстати, его часто «спасали» от напастей разные члены ЦК, о чем они пишут в своих воспоминаниях), актеров В. Высоцкого, В.Смехова и др., а в роли билетеров на входе революционных матросов, мы получаем крик-шум-гам по поводу очередной премьеры. А поскольку «контент» был правильным, то получался и нужный спектакль, привлекавший зрителей.

Это определенная политология внимания по аналогии с экономикой внимания, когда идеологически правильный контент получает нужную рамку из аплодирующих зрителей. И это тоже никак не пропаганда, поскольку на пропаганду зритель бы не пошел, а метапропаганда, на которую зритель повалил.

Сходно привлекают внимание любые развлекательные направления, для того чтобы вложить в них скрытые послания. Они могут быть позитивно направленными и негативно. Наиболее широко сегодня используются в этом плане видеоигры. О них пишут в плане позитивного использования для обучения: «В видеоигры же процесс обучения часто встроен весьма искусно, и ребёнок вряд ли на это целенаправленно обратит внимание. В результате, с одной стороны, подобный подход разработчиков компьютерных игр привлекает тех, кто увлекается историей и поэтому любит таким образом проводить время. С другой стороны, те, кто любит схватки, интересные сюжетные повороты и другие игровые элементы, тоже могут получить знания по мировой истории и, хочется верить, заинтересуются чем-то для себя новым» [11].

Следующим шагом становятся задачи по переводу на новую форму школьного образования. Институт серьезных игр в Великобритании, например, говорит о более десяти процентов предметов средней школы, уже сегодня переведенных в игровую форму. И это говорит о том, что сегодня уже ставятся в развитых странах подобного типа задачи. Сегодня создано уже несколько институтов серьезных игр в разных странах [12 — 16].

Россия ощутила наступление на себя игровых технологий. И С. Кириенко взялся за критику зарубежных видеоигр как проявления как раз метапропаганды: «По мнению Кириенко, в большинстве иностранных игр «военнослужащий российской армии всегда будет выглядеть не очень симпатично. «Это далеко не случайность. Было бы иллюзией считать, что это так само сложилось», — полагает чиновник, называя игры «пространством политической борьбы» [17].

И еще уже не его слова, а журналиста: «в видеоиграх Russians действительно частенько выступают в роли антагонистов — такое уж наследие холодной войны нам досталось. В конце 2016 года было опубликовано исследование Университета Глазго, согласно которому русские персонажи чаще всего являются противниками в шутерах».

В образовании возник даже термин “edutainment”, который сочетает entertainment и education [18 -20]. То есть существует устойчивая потребность в подобном инструментарии, который особенно в просто играх содержит компонент метапропаганды, закладываемый фоново.

Точно так метапропагандистски используется и фантастика, очередной популярный продукт, который ищет население. Фантастика россиян оказалась первой вступившей в войну с Украиной [21 — 25]. Среди пишущих оказались и некоторые авторы реальных военных действий (И. Стрелков, Ф. Березин). Что это просто фантастика можно было говорить до 2014 года, но реально все это ментальные действия, готовящие разум к новым трансформациям.

Мы видим, что метапропаганда может работать как фон в этих случаях (видеоигры, фантастика). Но в целом это та же политология внимания, когда эксплуатируются «очаги» внимания, на которые затем накладываются нужные рамки. Игрок или читатель здесь будет автоматически из-за популярности этих каналов, а значит, нужное сообщение пройдет в индивидуальное и массовое сознание через любые барьеры.