Моя война: Александр Михайлов: «Это наша работа».Ч.1.

Меня по-разному называли в подразделении, которому я отдал 22 года жизни. Однажды кто-то сыронизировал по поводу моей «зацикленности» на справедливости и честности и назвал «мятежным». Таким я и остался – навсегда мятежным полковником из «Альфы», которую мне ужасно не хотелось покидать. Я теперь – ветеран спецназа КГБ-ФСБ. И ещё полон сил, коих немало отдал во благо своей любимой страны.

В моей личной карточке есть графа за номером 11: «Чекстаж». Чекистский стаж то есть. Начало отсчета — год, когда я поступил на службу в КГБ СССР. С 1973-го я проходил ее в составе «пятнашки» — 15-го Главного управления Комитета при Совмине, занимавшегося охраной государственных объектов. Именно оттуда я с большим трудом (начальник никак не хотел меня отдавать) перевелся в Группу «А».

Я был зачислен в состав подразделения, о котором мечтал, в октябре 1982 года. Командиром «Альфы» тогда был Геннадий Николаевич Зайцев, а моим непосредственным начальником являлся Виктор Николаевич Зорькин. Это было небольшое подразделение, численностью чуть более сотни сотрудников. В состав его входили преимущественно славяне — русские, белорусы, украинцы. Одним из критериев отбора было наличие московской прописки.

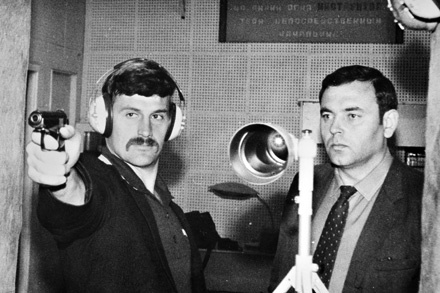

От каждого сотрудника требовалась отличная характеристика с места работы и полная «расшифровка» жизни за последние три года. Подразумевалось, что помимо кристальной анкеты, спортивных данных, хорошей стрелковой подготовки у него не могло быть никаких родственников за границей, криминальных связей и темного прошлого.Зачеты у меня принимал лично М. В. Головатов. Я все сдал «с перевыполнением» за день. Все-таки мне был 31 год, а негласное возрастное ограничение при зачислении устанавливали в 25—28 лет. Что за зачеты? Стрельба прежде всего. Мне выдали ПМ с пристрелочными патронами, поскольку это было не мое табельное оружие, и обычную спортивную мишень.

Кроме стрельбы мы показывали «работу» на мешках, потом был турник и 32-килограммовая гиря. Сдавало нас в тот день 12 человек, из них лишь пятерых зачислили в группу… Не затруднили меня и каверзные беседы с особистами, проверявшими мои морально-волевые качества (как сильно вы любите Родину?) и политические взгляды (а что вы скажете по поводу материалов газет «Правда» и «Красная звезда»?)

Сразу после зачисления в подразделение ко мне прикрепили сотрудника, который меня везде водил и вводил во все тонкости. В первый же день мне показали зал, где на стене висели портреты тридцати награжденных чекистов. В их числе был и портрет Виктора Федоровича Карпухина, награжденного Золотой Звездой Героя за участие в операции «Шторм-333». Я подумал: вот бы попасть на эту доску, хоть куда-нибудь в нижний ряд…

И во время, и после зачисления в «Альфу» со мной не раз беседовали сотрудники, которых мы называли «молчи-молчи». Они всех нас инструктировали по режиму секретности, а также делали нам документы прикрытия.

Кто-то оформлялся как простой клерк из какого-нибудь строительного НИИ, кто-то был «таксистом», «водителем автобусного парка». Кто-то значился «слесарем», «водопроводчиком» или «электриком» в ЖЭКе. Я был военнослужащим, и меня приписали к несуществующей воинской части. Нас неоднократно предупреждали о том, что женам стоит говорить о работе поменьше. Особенно это касалось географии нашей работы. Помню, что перед стажировками в Афганистан нас просили семьям рассказывать… о предстоящей горной подготовке на Кавказе.

Боевое крещение «Альфа» получила в декабре 1979-го в Кабуле. Эта история меня очень сильно интересовала, но тема штурма дворца Амина — легендарной операции, создавшей группе «А» международное имя, была закрыта даже для сотрудников подразделения.

И она не обсуждалась. Но постепенно я узнал, что там, в Кабуле, действовала сводная группа, при этом из «Альфы» в штурме участвовало около тридцати человек.

Нам не сразу объявили, что всем отделам предстоят стажировки в Афгане. Впрочем, догадаться об этом не составляло труда. Мы чаще стали заниматься бронетехникой, чаще тренироваться на стрельбище, используя все виды оружия. Не вылезали из ярославских лесов, отрабатывая на базе пограничного учебного центра навыки ориентирования на незнакомой местности.

Вскоре нам довели, что мы готовимся для участия в чекистско-боевых мероприятиях за пределами Родины.

С ноября 1983 по 1987 год все отделы обкатались в Афганистане. Некоторые сотрудники побывали в командировках по нескольку раз. «Альфа» получала очень ценный боевой и жизненный опыт.

Моя стажировка в Афгане началась в ноябре 1983-го . Мы тогда разместились в 47-й погранотряде, где я подружился с командиром заставы Юрием Лопушко. Это легендарный человечище, матерый, талантливый стратег. Моджахеды за ним даже охотились и объявили награду за его голову. Я у Лопушко учился и этим горжусь…

Помимо того, что он был выдающимся офицером, Юрий еще оставался порядочным и скромным человеком. У него было несколько высоких наград, в их числе орден Красного Знамени и орден Красной Звезды.

Бойцы 47-го погранотряда обладали большим боевым опытом, и они нам здорово помогали практическими советами: как экипироваться при выходе на операцию, что брать, куда класть боекомплект, куда — консервы, как сделать подсумки, чтобы туда больше влезало БК. Тогда не было никаких разгрузников, все шили сами. Показали пограничники нам важные элементы передвижения в бою, например, как уничтожать пулеметное гнездо, передвигаясь цепью. Нам казалось, что это должны делать тройки, работающие точечно по своим флангам. Лопушко доказал, что это неверная тактика. Действовать следовало по-другому: при обнаружении пулеметного гнезда всему подразделению следовало мгновенно сфокусировать огонь на этом пулемете, создавая вал огня. Сержанты Лопушко показывали, как двигаться по кишлаку во время зачистки, как ровно держать фланги, как прикрывать эти фланги, чтобы растянувшийся вперед дозор не влетел в засаду.

Первая боевая операция, в которой я принимал участие, проходила в провинции Балх. Это была работа в кишлаке Антхой. По данным разведки, там находилась крупная банда моджахедов.

Мы вылетели вторым эшелоном, сразу же за ДШМГ (десантно-штурмовая маневренная группа) Юрия Лопушко. На подлете к Антхою он начал косить моджахедов еще с воздуха, с вертушек. Зачистил для десантирования точку подскока, сбросил десант и стал расширять работу по флангам, обхватывая село. То же самое происходило и с другой стороны кишлака… Мы прибыли к шапочному разбору, когда бойцы лейтенанта Лопушко уже все сделали. Конечно же, я был раздосадован! Прошлись по району боя, посмотрели на валяющиеся трупы «духов». Они не были похожи на страшных моджахедов, которые резали наших солдат и снимали с них кожу, и про которых нам рассказывали воевавшие товарищи. Это были тощие 15—19-летние пацаны, хоть и с оружием в руках. Осталось какое-то неприятное чувство…

С настоящими душманами мы столкнулись при разгроме банды Плешивого — Куддуз-Кале. Это было в декабре 1983-го , в районе Меймене. Только мы отработали в Мазари-Шарифе и вернулись на базу, как наших снова собрали, приказали вооружаться и готовиться к выходу на задачу. Велели взять как можно больше БК, продуктов, маскировочные сетки и т. д. Вылетели на пятнадцати или даже двадцати вертушках. Это были силы всей керкинской ДШМГ. К сожалению, наш пулеметный расчет в темноте выбросили на три километра южнее места сбора, и нам с Леоновым и Васильевым пришлось эти три километра бежать. Вспотели, конечно… На мне было 11 магазинов к автомату, 4 коробки на 250 патронов, гранаты, эрдэшка и прочая амуниция. Тяжелее всех пришлось Леонову — у него был пулемет.

Общее руководство операцией осуществлял командир керкинской ДШМГ майор Алексеев, опытный и грамотный спец. Мы окопались, обеспечили свои тылы и перекрыли три арыка. Тут на наших глазах десантировалась московская ДШМГ. Это было вызывающе лихо.

Десантировавшись, братишки поднимались в полный рост, передергивая затворы. Внезапно по ним ударили откуда-то из нескольких стволов. И началось… Они прыжками и кульбитами бросились уходить из-под обстрела и мгновенно принялись окапываться! Через два-три часа после этого инцидента по станции передали: «Приготовиться к бою. На нас выходят!» В двухстах метрах от наших позиций темнел лесок. Противник двигался оттуда.

Мы достали ночники (кстати, тогда это была большая редкость) и увидели, как три тени идут по дну пересохшего глубокого арыка. Это была разведка из банды Куддуз-Кале. Как правило, душманы часто применяли «ослиное разминирование» — то есть пускали вперед основной группы боевиков стадо животных, а зачастую даже простых дехкан из ближайшего кишлака.

Так моджахеды зондировали место прорыва, искали слабые места в кольце блокирования.

Бойцы московской ДШМГ оттянули на себя внимание душманов, и они решили, что место для прорыва возможно там, где сидели в засаде мы. Перед нами были установлены мины — сигналки и растяжки, но ни одна не сработала. Как потом выяснилась, это обстоятельство сыграло в нашу пользу. Майор Алексеев, сидевший на холме справа от нашей группы, приказал пропустить тройку дозорных моджахедов. За этой тройкой и вышла передняя разведгруппа партизан. Их было шесть-семь человек. В ночники мы их видели довольно четко. Оружие, очертания головных уборов, широкие шарфы на плечах. Алексеев дал команду «Приготовиться!». Мы подпустили их уже на расстояние броска гранаты. Неожиданно один из наших, не выдержав напряжения, выстрелил. Рассекретились… Что делать — огонь!!! Сначала Васильев бросил две гранаты, и тут уж мы ударили из всех стволов. С моего фланга работали шесть автоматов, пулемет, два снайпера. Все стреляли трассерами, было светло как днем.

Группу разведки моджахедов уничтожили минуты за три. По нам тоже работал пулеметчик, прикрывая своих, но удача в ту ночь была на нашей стороне. Сразу после этого боя по лесному массиву отработали минометчики. Далее командир нашего отделения В. Зорькин приказал нам досмотреть местность и выяснить, сколько же «духов» мы уничтожили. Мы ползали около получаса, удаляясь на тридцать-тридцать пять метров, видели, что там, где падали гранаты, земля была черной, но… не обнаружили ни одного тела. Никто ничего не понимал. Как это могло быть? Бой с тридцати метров! Пулеметчику даже не нужно мушку целика выцеливать! От бедра можно поливать! Зорькин на нас накричал. Всю ночь мы не спали, маялись.

С рассветом двинули досматривать по новой. На земле отчетливо виднелись пятна крови. Мы по-прежнему ничего не понимали. Вдруг со стороны полуразрушенной мечети раздались радостно-возбужденные крики. Приблизившись к ней, мы увидели результаты нашей ночной работы. Там лежало семь трупов «духов». Сорбозы — афганские армейцы опознали среди них заместителя Плешивого. Дальше — больше! В кишлаке нашли множество раненых моджахедов и самого Куддуз-Кале со сломанной лодыжкой. Как выяснилось, во время боя лошадь сбросила Плешивого на землю, и он повредил себе ногу в двух местах… Мы повеселели, да и Зорькин нас простил: начал «пушиться», нахваливать, но нам все же было обидно из-за оскорбительных слов, которые он наговорил ночью. После досмотра мечети и прилегающей местности наши сотрудники взяли трофеи: много оружия, боеприпасы.

По возвращении из Афгана мы уже занимались только привычным для нас делом — участвовали в операциях по спасению заложников во время захватов воздушных судов и в других ситуациях. При зачислении в подразделение всем сотрудникам Группы «А» выдавали мультитоны (точно такие же в Москве уже имели некоторые хирурги и сотрудники «скорой»). Это были предшественники пейджеров, используемых для оповещения всех бойцов «по циркулярке» на случай чрезвычайного происшествия. Время тогда было очень тревожное: то и дело случались захваты автобусов со школьниками или пассажирских авиалайнеров всякими уродами, которые мечтали таким образом выехать на Запад. Не будет, наверное, преувеличением сказать, что я с мультитоном спал и в сортир ходил…

Все хорошо помнят одну из удачных операций, проведенных Группой «А» в 90-й году в Сухуми, где в тюремном изоляторе уголовниками был взят в заложники персонал СИЗО, а мы совместно с «Витязем» штурмовали изолятор и освобождали заложников. Я принимал непосредственное участие в разработке плана операции и штурме. Каждая такая операция — это целый комплекс мер и мероприятий. Вообще, это целое искусство, основанное на знании и практическом опыте. Мы моделируем ситуацию и во время тренировок стараемся просчитать все возможные моменты «подстав» наперед, усложняя выполнение задачи.

Ведь во время спецоперации может возникнуть ситуация, при которой не исключены и трагические последствия, жертвы среди заложников. Приходится идти на кое-какие уступки. Если мы видим, что миссия действительно невыполнима, то, как профессионалы, должны признать это, сказать, что такую задачу мы выполнить не сможем. Значит, к примеру, нужно самолет отпускать. Приходилось нам и такое решение принимать. Это произошло в том же 90-й году во время захвата этапируемыми уголовниками самолета Ту-134 в Ташкенте. 12 бандитов разоружили трех конвойных и завладели их оружием. Посадив самолет в Ташкенте, «урки» потребовали от властей республики еще оружия и валюту. И на момент нашего прилета им уже выдали автоматы! Доллары тоже приготовили… Помимо всего они очень умно заблокировали двери самолета изнутри. Как выяснилось позже, практический совет им дал… пилот. Бывший пилот гражданского флота, отбывавший на зоне вместе с ними срок за попытку ухода в Китай на самолете… Бандиты заявили, что хотят воздушный коридор в Пакистан.

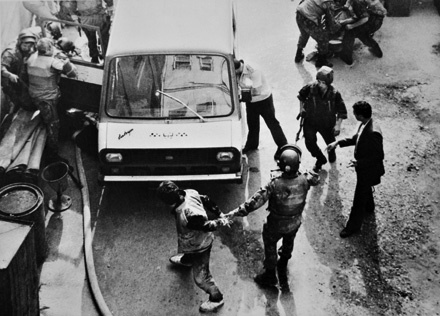

На ночь они выставили свое охранение и осветили лайнер, поэтому штурмовым группам «Альфы» не удалось подобраться к самолету незаметно — их обстреляли. Мы могли пойти на штурм, взорвать двери салона и перебить всех этих угловников, но при взрыве и сами двери, и металлические осколки неминуемо влетели бы внутрь салона. Это повлекло бы человеческие жертвы среди заложников. Задача спецназа — освобождать заложников, а не убивать их. Среди пассажиров были иностранные граждане. Принимая во внимание это обстоятельство, а также то, что в Пакистане по отношению к захватчикам авиалайнеров применяется безоговорочная смертная казнь через повешение, мы самолет дозаправили и отпустили в Карачи. Узнав по прилете, что в пакистанской тюрьме им светит виселица, уголовники стали умолять интернировать их обратно в СССР. А главарь банды Евдокимов повесился сам. Остальных вернули домой. Досиживать срока. Все заложники были освобождены.

14 июня 1995 года меня срочно вызвали в подразделение по боевой тревоге и сказали, что летим в Ставрополь. В дежурке сообщили о захвате бандой чеченцев города Буденновска на Ставрополье. Впервые на моей практике Александр Владимирович Гусев, наш командир, приказал экипироваться всем: вылетали ВСЕ отделы. Это было свыше ста человек, да еще краснодарская «Альфа»! Нам было очевидно, что ситуация сверхнеординарная…

По дороге к захваченной террористами больнице мы увидели следы боя в самом городе: черные пятна крови на земле, выбитые стекла, пулевые отметины на стенах, оборванные провода, автоматные гильзы на асфальте, перевернутые расстрелянные автомобили, выгоревшие киоски… Кое-где все еще лежали убитые. Самое плачевное зрелище представляло собой городское УВД, которое пытались захватить террористы. Милиционеры дали им достойный отпор, уничтожив семь или восемь бандитов. Во время боя в городе под перекрестным огнем или от пуль чеченцев погибло тридцать пять гражданских лиц. Около шестидесяти было ранено.

Хотя ситуация в Буденновске в целом уже контролировалась, нам никто не мог сообщить нужных подробностей: численность бандитов, каким транспортом они пользовались, есть ли у них сообщники. Было известно лишь имя предводителя террористов — Шамиль Басаев.

В начале рейда Басаев поручил своим людям захватить ключевые городские объекты и таким образом грамотно разбросал всех по городу. Поэтому нам не было ясно, сколько же всего террористов участвует в захвате. Мы предполагали, что с полсотни человек. Позже выяснилось, что нам противостоит 148 отлично вооруженных, готовых на все бандитов с автоматами, гранатометами и пулеметами «Утес». Между тем в город подтянулся «Вымпел», 8-й отряд спецназа МВД «Русь», части ОМОНа и СОБРы. Количество наших уже было значительно больше противника. Хотя, разумеется, количество — далеко не всегда качество. До штурма еще было более двух суток…

Как и положено, получив общую информацию, мы стали искать пути подхода к больнице, лазы, дыры. Была надежда на какой-нибудь подземный колодец или что-то в этом роде, но, к сожалению, кроме анекдотичного предложения от одного из врачей, который настаивал на использовании в качестве пути проникновения коллекторной трубы, ничего не было. Сама эта труба имела радиус в 50 см да еще была с изгибами…

Достали схему больницы, посмотрели, поохали… Здание, расположенное буквой Т, было построено в конце сороковых, старое, мощное, с толстенными стенами. Укрепрайон… Справа был разбит лесопарк, и мы начали рекогносцировку, сканируя больницу из лесополосы, маскируясь листвой. Ближайшие к окнам больницы деревья стояли метрах в тридцати. Окна… Добраться бы до них. Но как преодолеть эти тридцать метров? Бежать в полный рост на пулеметы? Вот и чеши репу…

Двое суток перед боем мы провели на одном из блоков, выполняя почему-то функции ОМОНа вместо того, чтобы провести рекогносцировку или разрабатывать план штурма. Местные сразу же узнали, что здесь спецназ, и… понесли нам продукты, старались нас разговорить, выражали надежду, что мы их защитим. С третьего на четвертый день с блокпоста нас перевели в здание школы-интерната. Там мы помылись и улеглись чуть поспать, потому что за двое суток на блоке почти не прикорнули. В час ночи меня вызвали в штаб. Там уже были полковник Анатолий Савельев и наши руководители. Он мне сказал: «Буди ребят, будет штурм».

В три часа ночи я всех поднял и отдал приказ: «Приготовиться к штурму!» Подгонять моих ребят было не нужно, они сами знали, что брать, я лишь перепроверял и контролировал.Решено было, что первой на штурм пойдет «Альфа», так как все мы были хорошо радиофицированы. Заходили со стороны все той же лесополосы. Тридцать метров от деревьев до окон. Мы приготовились к броску. Нужно было перелезть через газовую трубу, проходившую над землей. Я уже занес ногу, как вдруг… Бой возник из ниоткуда: тройка наших братишек из другого отдела, в составе которой был майор Соловов, неожиданно угодила в огненный мешок, где под перекрестным огнем он и погиб смертью героя, приняв огонь на себя и дав нам нужное мгновение, чтобы собраться и откатиться. Лично меня спасло то, что я не успел перелезть через эту трубу. .....

Продолжение следует