garik23

Память: Багровый песок Регистана…

… Ночь гигантскою птахой опустилась на туркменскую землю. Беззвучно укутала наливники бархатным саваном звёздного неба. И… внезапно зашлась истерическим клёкотом пулемётных очередей на другом берегу пограничной реки. Гвардии старший лейтенант Алексей Палкин, замкомандира разведывательной роты, крепыш невысокого роста, в линялой от бесконечных стирок форме-«афганке», угрюмо проводил взглядом прогоравшие во тьме трассеры и, сплюнув в сердцах, привалился спиной к прохладному борту закадычной спутницы десанта – БМП-2.

Сон — отстрелило. «Шалят «духи». — Смежив глаза, Лёша попробовал расслабиться, но тщетно: думы о сопровождении на юг Афганистана восьмидесяти бензовозов – лучше мишени не придумать! — держали разум в стальных тисках напряжения. Бронегруппа десантников стояла у моста через лениво катившую мутные воды Кушку. За спиной – пресловутый одноименный город, Союз. Впереди – афганский Туругунди. И разведчикам Палкина предстояло через Герат и Шинданд совершить по так называемой «договорной зоне» (интересно, кто и с кем договаривался?) ни много ни мало, а пятьсоткилометровый марш до Кандагара. «Сродни геройскому безумству». — Мысли леденили. «Шурави» там нет.

Из частей ОКСВ Лёшина мотострелковая бригада ушла с афганского юга последней, буквально в августе 1988-го. Хотя «духи», стянувшиеся к Кандагару со всей зелёнки, поклялись не выпустить «неверных» из Регистана, принести в дар красным пескам пустыни кровь «шурави».«Абсолютно не хочется мужественно сгореть на кандагарской бетонке». — Письмо с такими откровенными строчками офицер отправил в Черняховск другу, Валере Майорникову, отвоевавшему «за речкой» два срока. Солнечный Кандагар поистине был настоящим адом…

«Самый воюющий батальон»

Классического превосходства над «непримиримыми» как такового на юге Афганистана Ограниченный контингент не имел. И если сейчас «северяне» при случае вспоминают, «как давали душманам прикурить», то «афганцы», чьи подразделения дислоцировались в южных провинциях страны, тихо соглашаются, что и им от «духов» доставалось.

Сказывалась в первую очередь оторванность от основных баз снабжения ОКСВ. Хотя и на юге «шурави» воевали достойно. Поэтому кратким приветствием, которым замполит отдельного гвардейского десантно-штурмового батальона 70-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии майор Виктор Шейман встретил гвардии лейтенанта Палкина и еще одного молодого офицера, также прибывшего в Афган для «дальнейшего прохождения службы», стали слова:

— Поздравляю: вы попали в самый воюющий батальон Афганистана. Видимо, каждый из вас получит по два ордена, если, конечно, останется в живых. Ну а теперь давайте знакомиться.

Такой «горячий» приём несколько смутил парней. Да и что особого расскажешь о себе, когда автобиография умещается всего лишь на одной странице. К тому же здесь, не без основания предполагал Алексей, минчанин, питомец Минского суворовского и выпускник Рязанского воздушно-десантного командного училища, жизнь и службу придется писать, что называется, с чистого листа. Война как лакмусовая бумага: быстро проявит — кто есть кто.

Где служил? В Черняховске, в десантно-штурмовой бригаде воздушно-десантных войск Прибалтийского военного округа, командиром десантно-штурмового взвода. Почему написал рапорт с просьбой направить в Афган? Так еще на выпуске из училища решили с однокашниками через год встретиться в ДРА. Тем более у курсантов-десантников никогда и не было сомнений, где их профессиональные знания и умение пригодятся Родине больше всего. Предельно ясно – «за речкой».

— Понятно, — замполит скупо усмехнулся. – Добро! Ну располагайтесь, вникайте в обстановку, а там… Вопросы есть?

— А… где батальон? – Когда Палкин на попутной машине добрался до расположения части, то первое, что увидел, — стройный ряд палаток, выгоревшие на солнцепеке, огороженные снарядными гильзами газоны, несколько постовых «грибков» с укрывшимися в их маревой тени часовыми. И больше ни души.

Шейман пожал плечами: мол, ну ты спросил, лейтенант — и, как показалось Лёше, чересчур буднично ответил:

— На войне…

С полной рейдовой загрузкой

Специфика батальона, которым командовал гвардии подполковник Валерий Дунаев, заключалась в проведении рейдовых операций: уничтожении душманских банд, прибывающих в страну через пустыню Регистан (в переводе с языка фарси – «красные пески») из Пакистана. Иногда десантники уходили от Кандагара, места своей дислокации, на сотни километров. Поэтому на быструю помощь не рассчитывали. Если и вызывали по рации вертушки огневой поддержки, то они, как правило, подходили минут через тридцать-сорок.

В свой первый рейд гвардии лейтенант Палкин ушёл уже через шесть дней. Завершилась боевая операция для офицера и его подчиненных благополучно. Однако схватки с «духами» были не единственным «поражающим фактором». Против «шурави», казалось, даже климат ополчился. Убийственная жара изматывала десантников не хуже многокилометровых маршей. За гранью человеческих возможностей, на пределе физических сил выполняли свой долг советские воины.

Как же разительно отличалась афганская военная наука от той, которую Алексей изучал в училище и которая была прописана в учебниках по тактике! И не нужно было неоправданных жертв, чтобы с ходу уяснить: во время марша бойцы должны сидеть на броне, а не внутри боевой машины пехоты. Тогда при подрыве БМП на мине или фугасе есть реальный шанс остаться в живых.

Кстати, кое-какие «секреты» десантники заимствовали и у противника. Например, при стрельбе из миномета место его расположения легко вычисляли по облаку пыли, поднимавшемуся из-за удара плиты орудия о песчаный грунт, и снопу пламени из ствола. Чтобы замаскировать огневую точку, душманы выкапывали яму, поливали землю водой, устанавливали миномет и покрывали «гнездо» мешковиной с продольной прорезью. Пыль после выстрела не поднималась, а мешковина скрывала сноп пламени, вырывавшийся из канала ствола.

За полтора года войны офицер-десантник Палкин в полной мере выучил массу «афганских уроков», которые не раз помогли ему выжить.

Батальон выходит на «задачу»

27 декабря… На такие вещи у разведчиков глаз наметан: если посыльный при штабе батальона суетится с кипой карт, значит, грядёт рейдовая операция. Поэтому никто особо и не удивился, когда ротный гвардии капитан Владимир Правдин вызвал взводных. Пришли к нему в модуль, сборное сооружение, на постановку задачи. Огромная мелкомасштабная карта, расстеленная прямо на полу, была разрисована вдоль и поперек. Десантники по ней фактически ползали, изучая план операции.

Месяца за полтора-два до Нового года ожидался небывалый — даже для юга Афганистана — наплыв душманских банд из Пакистана.

Кандагар от проникновения «духов», а после – в глубь страны, прикрывали три кольца обороны. Группировку войск, в которую входила Лёшина бригада, обеспечивал наш батальон охраны, а уже за сам город отвечал царандой, служба внутренней безопасности ДРА. И фактом было, что афганцы оказались не в состоянии защитить Кандагар. В октябре-ноябре душманы просто вырезали три блокпоста, на которых стояли афганские солдаты. Задача для ОДШБ: выбить душманов с блокпостов и обеспечить вход на позиции инженерных подразделений царандоя — стояла достаточно конкретно.

Хотя для целого рейдового батальона дело, в общем-то, плёвое. Расстояние до афганских «блоков» — десять-пятнадцать километров. Поэтому взводные перешёптывались: мол, за пару часов все вопросы и решим. Лишь замполит роты, посмотрев карту, жестко предрек: «Не каждому доведется встретить Новый год»…

Переглянулись. Помрачнели. Сплюнули через левое плечо…

А что делать?

— «Утёс-30»! Я – «Утёс-32», к движению готов, — в свою очередь доложил ротному Палкин и подумал: «Зря Правдин на боевые идет. Ему же до замены пару месяцев осталось…» Только завелись, тронулись, как – стоп колонна. Что такое? Оказалось, в соседней роте… воду забыли взять. Опять двинулись, вновь – остановка…

— Когда же канитель эта закончится? – в сердцах выругался Лёха. Складывалось впечатление, что их колонна цеплялась за каждую мелочь, стремясь отсрочить свой выход на боевую операцию. Нервозность прошлась по машинам, посеяв смутную тревогу.

В конце концов вытянулись в ленточку и пошли. На перевале привели оружие в боевое положение: солдаты без лишних команд, что всегда нравилось Алексею, снимали чехлы с консолей орудий, заряжали установки, загоняли патроны в патронники. Здесь уже была ничья земля, рубеж, после которого зона безопасности заканчивалась.

И вот спустя час-полтора усиленный батальон начал втягиваться в кишлак Даман, за которым и находились блокпосты. Впереди колонны — машина разграждения с саперами, которые снимали мины. Следом танк Т-62 с так называемыми «яйцами», двумя противоминными катками. Как вдруг…

Взрывы, выстрелы. Лёша – его рота прикрывала тыл батальона — услышал по рации, что появились «двухсотые»…

Связиста гвардии рядового Славку Метелицу, душу-человека, весельчака и балагура, ротного Василия Тёркина, вообще жутко потеряли: пуля перебила ему сонную артерию. И он умер от потери крови прямо на броне.

А Даман продолжал распаляться, изрыгал огонь по десантникам со всех сторон. Горели машина сапёров, танк…

«Твою медь, — чертыхался Палкин. — Даже не успели выйти на задачу». Рота развернула пушечные установки «елочкой», открыла шквальный огонь по кишлаку. Десант прямо с брони конопатил из пулемётов и автоматов окраинные дувалы. Наземь нельзя: на обочине дороги — мины, которых к тому времени и наши, и душманы наставили в таком неимоверном количестве, что никто толком не знал, кто минировал, когда и сколько.

По связи дали команду: «Самоварам» работать с брони». Минометчики тут же бросили в ящики с песком, чтобы сектор обстрела был круговым, минометные плиты, вставили в них стволы. И через мгновения мины уже ушли в сторону Дамана.

Рота авангарда, с кровью развернувшись в кишлачной тесноте, отступая, промчалась мимо Лёхиной БМП.

Выскочили из кишлака на бетонку. Встали. Что дальше?

Стемнело. Огонь вначале ослаб, а затем и вовсе прекратился: «духи» предполагали, что «шурави», выйдут на бетонку и уберутся восвояси. Но десантники решили зайти в Даман с другой стороны. Словом, колонна встала на ночевку. Измотанных десантников взбодрили командой: «С брони не сходить, возможно минирование».

Утром Палкин увидел по периметру колонны такое фигурное переплетение тросиков гранатных растяжек, сверкавших в лучах восходящего солнца жемчужными нитями от выпавшей росы, что стало не по себе.

Солнышко пригрело, роса спала. Видение жемчужных россыпей исчезло. А ведь накануне десантники так и шли: прямо по растяжкам. Правда, броня не срывала, а подминала их под себя, вдавливая в грунт, поэтому они и не взрывались.

С рассветом вновь пошли в Даман. Впереди колонны – очередной приданный батальону танк Т-62 с «яйцами». Только сработали первые противопехотки, как по батальону ураганным огнем окрысились «духи».

Рации десанта работали на одной частоте. В эфире не то что команды — вопли и мат. Сначала были позывные, потом, плюнув на скрытность, перешли на имена и фамилии. В БМП гвардии старшего лейтенанта Георгия Багина в бронемаску, между пушкой и пулеметом, влетела граната из гранатомета. Наводчику-оператору, смотревшему в прицел, выбило глаза. Механик-водитель, не слыша команд взводного, выдал в эфир, что «командир убит, наводчик-оператор тяжело ранен». Но Жорку просто смело с брони взрывной волной. Выбросило в колею. Слава богу, остался жив, не подорвался на растяжках, только ноги сильно посекло осколками. Его подобрала следующая машина. Минут через пятнадцать Багин, оклемавшись от контузии, доложил: живой…

Тем временем батальон настырно продирался вперед. С одной стороны зеленка, с другой — Даман. Колонна уже начала втягиваться на первый блокпост. И вдруг впереди – мощнейший взрыв. Комбат по связи: «У кого подрыв?». А правило такое, что если не в тебя попали, то в эфире только на прием работаешь. Дунаев вновь: «У кого, спрашиваю, подрыв?». В наушниках — безмолвное потрескивание. Потом все доложили, что у них порядок – ДШБ в полном составе. Тут кто-то бросил: мол, может «слон» (танк) накрылся? Запросили танкистов – тишина. Минут двадцать. И вдруг в эфире голос начальника штаба танкового батальона, глухой и далёкий, как из преисподней: «Тут нас немного «уестествило». Все живы, правда, контуженные».

На связь вновь вышел танкист: «Вокруг меня одни трупы, трупы». У Лёши мелькнуло в мозгу: «Видно, майора так приложило, что крыша поехала».

Подкатили к танку. «У-ё-ё!». Еще час назад грозную боевую машину и впрямь по-взрослому разворотило: второй каток слева вырван с мясом, фальш-борта на броню завернуло, прямо напротив люка механика-водителя, что, собственно, и спасло парня от осколков. Но потом Алексей увидел такое, что еще ни разу не видел в Афгане: на позициях блокпоста в ряд лежали десятки трупов.

Аналогичную по ужасу картину десантники увидели и на втором погибшем блокпосту, и на третьем...

— Даман себя еще покажет, — негромко сказал Правдин.

Как в воду глядел ротный…

«Чтобы жили!..»

Новый год встречали у Дамана. Семь убитых при штурме блокпостов десантников и тринадцать раненых. Настроение было отвратным. 30 декабря одному бойцу ноги оторвало взрывом снаряда, чуть позже погиб командир танковой роты Олег Михеев. А Лёха сидел с ним накануне вечером, чай пили. Из штаба бригады сообщили, что у Олега дочка родилась…

31-го лил дождь. В окопах грязи по колено. Палкин, который после ранения гвардии капитана Правдина остался за ротного, спросил у танкистов: «Какова вероятность, что ночью на нас «духи» пойдут?» «Да, по такой погоде вряд ли», — ответил техник роты с русским именем Иван, но все почему-то звали его «Вано».

«Ну так, давай, Вано, развернем башню твоей «шестьдесятдвойки» на девяносто градусов и натянем через пушку тент», — предложил Алексей. Соорудили таким образом подобие довольно-таки вместительной палатки. Буквой «Т» расставили снарядные ящики.

Во главе импровизированного стола сели Лёша и Иван, по бокам — десантники и танковый экипаж. На столе немудрёная снедь. Бойцы сделали торт из печенья и сгущенки. На УКВ поймали «Маяк». Помехи, конечно, жуткие, но бой кремлёвских курантов в афганской пустыне Регистан услышали. Разлили в стаканы сок.

Алексей, поднявшись, сказал коротко: «Чтобы жили!..»

…Когда много позже оценивал все то, что с ним произошло «за речкой»: двадцать семь рейдовых операций, два подрыва на боевой машине пехоты, две контузии, расстрел с семидесяти метров — в упор! — его БМП-2 из СПГ-9... Хочешь — не хочешь, а поверишь в чудо. Сам же считал, что или кто-то за него сильно молился, или просто повезло. Да и оберег, который перед отъездом в Афган подарил ему друг, старший лейтенант Валерий Волков, сыграл свою роль. На простенькой ленточке были начертаны всего два слова: «Спаси и сохрани!». И еще Валерка сказал на прощание: «Лёха, слышишь: ты обязательно вернись...».

Он там выжил, чтобы остаться на войне. Как и прежде, был в десанте, уделом которого стали уже Баку, Фергана…

Затем перевёлся в Военно-морской флот. До середины девяностых служил на Балтике. Потом кавалер ордена Красной Звезды полковник Палкин был офицером одного из управлений штаба Северного флота. Большего сказать просто нельзя. И хоть много лет минуло со дня вывода Ограниченного контингента советских войск из Афганистана, Алексей частенько вспоминал бескрайние пески Регистана, багровые по своему природному естеству или от пролитой в них когда-то крови его однополчан.

…12 августа 2005 года мой друг Лёша умер…

Светлая тебе, братишка, память!..

Сергей ВАСИЛЬЕВ

Фото из архива автора

Кулибины Афганской войны.

Война в Афганистане послужила толчком, который вывел из состояния дремоты мысль военных изобретателей всевозможных оборонных НИИ. В конце этой войны и сразу после нее в войска стали поступать новое снаряжение, обмундирование, техника и вооружение. Но до этого всевозможными усовершенствованиями были вынуждены заниматься сами военнослужащие, проходившие службу в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане.

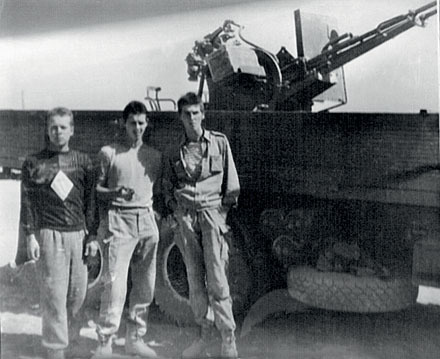

На лямках РД разведчика 668 ооСпН Дмитрия Сушко (на снимке слева; погиб 30.07.1985. ) пришиты карманы для плащ-накидок.

Для Вооруженных сил Советского Союза война в Афганистане стала первой настоящей войной после сентября 1945 года.

Это была реальная война, которая требовала напряженной, четкой и слаженной работы всех подразделений и служб не только 40-й общевойсковой армии, но и Туркестанского военного округа и Министерства обороны СССР. Однако косность командования Советской армии, ориентировавшегося при организации боевой подготовки и материально-технического обеспечения прежде всего на опыт Второй мировой войны, оставила решение этих вопросов на послевоенном уровне.

Поэтому армия оказалась не готова к длительному ведению боевых действий в условиях локального конфликта. Принятая в Советской армии форма одежды, а также снаряжение не соответствовали требованиям стоящих перед Ограниченным контингентом задач, которые предстояло решать в условиях жаркого климата и сильно пересеченной местности.

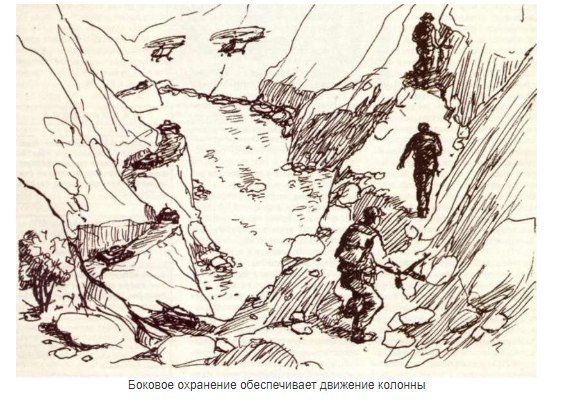

Проводимые операции по обнаружению и уничтожению противника требовали от бойцов высокой мобильности на поле боя. Подсумки с боеприпасами, фляга, саперная лопатка, размещенные на ремне солдата, сковывали его движения как на поле боя, так и на марше, а при скрытном выдвижении на указанные рубежи создавали излишний шум.Довольно скоро командование подразделений 40 ОА усвоило, что для относительно беспрепятственного перемещения по территории ДРА необходимо контролировать немногочисленные дороги этой страны. В этой связи на всех коммуникациях были установлены заставы, или, как теперь их называют, блокпосты. Жизнь и деятельность такой заставы, где личный состав длительное время действует автономно, также потребовали изменений не только существовавшего снаряжения и обмундирования, но и вооружения.

Проводка колонн, доставлявших предметы материального обеспечения в условиях перманентного ожидания нападения из засады, повлияла на тактику действий и вооружение армейских подразделений.

Поскольку время реакции такой гигантской управленческой машины, коей являлась Советская армия, довольно велико, исполнителям на местах пришлось проявлять разумную инициативу и солдатскую смекалку.

На протяжении всего времени ведения боевых действий на территории Афганистана советские военнослужащие проводили модификацию как имеющегося обмундирования, так и вооружения и боевой техники. Ниже приведены лишь некоторые примеры таких усовершенствований. Надо сказать, что не все было эффективным. Давайте посмотрим некоторые наиболее любопытные рацпредложения армейских Кулибиных.

Снаряжение

Жилет и подсумок длЯ переноски патронов. Основным предметом обмундирования, усовершенствованным личным составом, был так называемый «лифчик», или, по современной терминологии, «разгрузка» — жилет для ношения вооружения и боеприпасов. Его изготавливали практически во всех частях, за исключением подразделений, где командиры строго следовали букве Боевого устава и заставляли бойцов таскать подсумки. Но время показало, что самодельные новинки в боевой обстановке на порядок удобнее уставного подсумка.

Самодельное снаряжение можно разделить на два вида: разгрузочный жилет и нагрудный подсумок.

Разгрузочный жилет чаще всего изготавливался из спасательного жилета, который входил в комплект бронетехники. Из жилета вытаскивали пенопласт и в образовавшиеся полости вставляли магазины, сигнальные и осветительные патроны и т.д. Далее все зависело от потребности и фантазии изготовителя. Надо отметить, что «лифчики» из плавжилетов имели массу неудобств: во время бега магазины выскакивали из кармашков, а если необходимо было быстро сменить магазин, то достать его из кармашка было не так легко, как вставить. Приходилось полностью распарывать внутренности жилета, перекраивать и перешивать.

Добавляли на них кармашки для «сигналок», гранат и запалов, для обойм к пистолетам.

Нагрудный подсумок изготавливали, взяв за образец нагрудный подсумок Народно-освободительной армии Китая. Их носили моджахеды, использовавшие китайские автоматы Калашникова, к которым нагрудники шли в комплекте.

Безусловно, основная масса военнослужащих пыталась раздобыть «родной» китайский нагрудник. Но спрос превышал предложение, поэтому всем остальным приходилось упражняться в портновском мастерстве.

Процесс изготовления такой новинки был сугубо индивидуальный, каждый, что называется, шил под себя и под собственные пожелания. Чаще всего использовались подсумки РД-54 и брючные ремни, а также ремни от РД-54, на которых висели подсумки.

Для изготовления одного нагрудника требовалось два РД-54, от которых отпарывали подсумки для магазинов и гранат. Затем подсумки сшивали между собой: в центре два от магазинов, а по бокам – для гранат.«Лифчик» для пулеметных магазинов под 45 патронов приходилось шить с нуля.Помимо удобства при переноске боеприпасов нагрудник имел еще одно важное пред-назначение. Он защищал в бою от пуль и осколков.

КШМ БТР-60 1-й роты 186 ооСпН со съемным пулемётом «Утёс».

Мода штабистов

Кстати, именно в Афганистане появилась мода связывать два магазина изоляционной лентой валетом. Теоретически это сокращает время перезаряжания автомата, когда кончаются патроны в магазине. Некоторые умудрялись связывать и три магазина. Однако надо сразу сказать, что в боевой обстановке этот прием не сокращает время перезаряжания, а увеличивает его. Стрелок, как правило, кто сознательно, кто неосознанно, упирает автомат магазином в грунт. Естественно, что грязь попадает во второй магазин, и при перезаряжании происходит засорение патронника грязным патроном. Далее начинается морока по его извлечению.

Также малоэффективно применение на автоматах магазина от пулемета РПК.

Емкость его в полтора раза выше автоматного. Однако при прицельной стрельбе лежа стрелок вынужден приподниматься, так как размер магазина не позволяет нормально прицелиться. Так что здесь существует альтернатива. Стрелять ты сможешь несколько дольше, пока не кончатся патроны, но твоя голова будет на 10 сантиметров выше над землей и, естественно, заметнее для противника.

Поэтому такие пижонские способы приживались лишь у «штабных», которые «духов» видели только пленными.

Переноска гранат

Кроме того, приходилось перешивать и подсумки для гранат к подствольному гранатомету ГП-25. Размещение их на боку сковывало движения, что в бою имеет зачастую первостепенное значение для выживания и победы над врагом. Посему горизонтально расположенные кармашки по пять штук в два ряда распарывались и сшивались между собой в виде патронташа, а к подсумку для гранат пришивался ремень для крепления на поясе. Некоторые пришивали к такому подсумку и плечевые ремни для лучшего распределения нагрузки.Гранты при ношении оказывались сзади, что было удобно во всех отношениях.

При наличии трофейного снаряжения для этих целей также использовался подобной конструкции китайский пояс для переноски патронов в пачках. Его кармашки были удобны для размещения ВОГов.

Рюкзаки и ранцы

Переделывались и сами рюкзаки РД-54. Например, пришивались наплечники из поролона, а сзади пришивалась сумка от мин МОН-50, куда помещалось две фляги по 1,7 л. Пулеметчики вырезали внутренние стенки и устанавливали к спине тонкую фанеру — получался короб для пулемётных лент.

Из письма начальника радиостанции 177 ОоСпН Эдуарда Птухина:

«Так как в РД-54 не помещалось все имущество радиста, то приходилось сшивать два РД вместе: в один, ближний к спине, помещалась радиостанция (Р-159, Р-143 или «Ангара»), во второй — запасной боекомплект, запасные аккумуляторы, сухпай и т.д. В образовавшиеся четыре боковых кармана помещались, как правило, фляги с водой».

Однако это новшество, надо сказать, не прижилось. Во всяком случае, в 173 ооСпН тоже экспериментировали подобным образом, но от «новинки» в последующем отказались. Дело в том, что при увеличении емкости рюкзака прямо пропорционально сокращается удобство его переноски. Центр тяжести сильно смещается назад из-за пришитого второго рюкзака.

Другое дело, когда второй рюкзак крепился над основным. А основной при этом несколько опускался на уровень пояса. К основному крепили широкий ремень. В этом случае нагрузка распределялась более равномерно. На марше это было более удобно. Однако я встречал такой вариант только один раз. Не могу утверждать, что он надолго прижился.

Средства радиосвязи

В 177 ооСпН разведчикам, находящимся на днёвке или в засаде, начальником связи отряда был рекомендован к применению следующий способ маскировки: следовало удлинить держатель микрофона у гарнитуры щекофона, что позволяло говорить по радиостанции шепотом, а это в вышеуказанных условиях было немаловажно.

Холодное оружие

Рядовым и сержантским составом нередко изготавливались ножи из арматуры и автомобильных рессор в замену штатным штык-ножам. Самодельные ножи, как правило, отличались отличной заточкой и прочностью стали. Ножны изготавливались из резиновых шлангов для безопасного ношения ножа.

Бронетехника

С негласного разрешения командного состава и с помощью военнослужащих бронетехника получала дополнительное вооружение и принимала измененный вид.

Так, в 370 ооСпН (Лашкаргах) старшим водителем БТРа РГСпН № 631 Юрием Денисовым совместно с другими энтузиастами на его машину был установлен вертолетный блок 80-мм НУРС «С-8» (неуправляемый ракетный снаряд) на 16 выстрелов. Тяга была подсоединена к кожуху ствола КПВТ. Её регулировали по прицелу пулемета. Во время пристрелки на стрельбище линии прицеливания приблизительно выровняли. Вот только при стрельбе необходимо было поворачивать башню, чтобы реактивная струя при выстреле не попадала в двигатели.

В боевых операциях удалось использовать эту установку несколько раз. Минусом этого нововведения была невозможность использования данной установки с имеющимся на борту десантом.

Подобная «установка залпового огня» была на одном из постов в Баракинской долине.

Вспоминает разведчик 668 ооСпН:«Установка с НУРСами была приспособлена вместо башни БРДМ (историю потери башни выяснить мы не успели, сняли свою группу и ушли). Кнопка электроспуска была выведена на панель приборов у командира вместо кнопки предохранителя стрельбы КПВТ. БРДМ стояла в капонире с радиальными стенами. Стены капонира были размечены, местность пристреляна по этим меткам».

Частые обстрелы выносных застав (точек) заставляли несущих там службу также проявлять выдумку и смекалку. Так, близ Асадабада на одной из таких точек был установлен вертолетный блок 80-мм НУРС «С-8» наподобие того, как описано выше. Но не на броне или автомашине, а на стационарной станине.

Вот строки из письма очевидца тех событий:«Кто точно установил этот блок — пехота или «спецы» (имеется в виду 334 ооСпН.), к сожалению, выяснить не удалось. Известно, что первоначально попробовали вытащить трубу из блока и, закрепив её на обыкновенной палке, вести огонь таким образом.Но из этой затеи ничего толкового не вышло. Тогда подошли к процессу творчески: сварили из автомобильного диска и железа регулируемую станину. Утяжелили ее. Начали пристрелку. Отлично! Но штатный аккумулятор из вертушки не «тянул». Взяли камазовский – совсем другое дело! «Площадные» цели накрывает хорошо! Но опять же только короткими очередями. От длинных (станок-то все равно легкий) его сильно раскачивало. С помощью этой установки достаточно удачно обстреляли «духов».

Частым явлением была установка на бронетранспортеры АГС-17. В 173 ооСпН (Кандагар) гранатомет устанавливался на крышу башни, куда предварительно крепилась покрышка. К покрышке крепился станок. Тело гранатомета, устанавливали перед выходом бронегруппы.

Вооружение радийных БТРов и БМП

Не обошли изменения и БМП. На командно-штабной БМП вооружение не было предусмотрено конструктивно. Из башни выдвигалась антенная мачта. Отсутствие какого-либо серьезного вооружения вынудило радистов 334 ооСпН (Асадабад) приварить на тыльную сторону башни трофейную английскую зенитную установку калибра 12,7 мм, к которой удачно подходили патроны от ДШК.

Также повсеместно было распространена установка сваркой на радийные БТР-60ПБ «Чайка» пулеметов ДШК. Крепилось и прочее вооружение и оборудование.

На БТР фара-искатель «Луна» от командирского люка переставлялась на башню и крепилась к кожуху станка КПВТ, что позволяло в ночное время моментально поражать огнем обнаруженного противника.

В 334-м и 173-м отрядах на БМП–КШ была установлена 14,5-мм трофейная ЗГУ (зенитная горная установка) с пулеметом КПВ (крупнокалиберный пулемет Владимирова) и «сиденье» вращения на 360 градусов китайского производства.

Вспоминает разведчик 668 ооСпН:«Наверное, потому что боевой опыт нашего отряда был еще невелик, усовершенствования конструкции боевых машин, вооружения и обмундирования были не настолько радикальны. По крайней мере вначале, во время моего пребывания в Афгане (речь идет о первых годах пребывания 668 ооСпН в Афганистане начиная с осени 1984 года. – Д.Р.). На "Чайке" нашей роты на броне между люками водителя и командира и люком отсека оператора радиосвязи ребята приварили скобы, в которых можно было закрепить станок АГС. Но на боевые "Чайка" выезжала крайне редко».

Усовершенствования коснулись и размещения дополнительного боекомплекта к пулеметам БТР и к стрелковому оружию группы.

«Обычно в машине хранилось два, а то и три боекомплекта в цинках, помимо снаряженных коробок к пулеметам, пять-шесть цинков к 5,45-мм АК и к 7,62-мм АКМ, три-четыре к СВД и ПК. Все это нужно было как-то закрепить в машине, чтоб не мешалось под ногами, и цинки крепили на люках моторного отсека привязными ремнями. Но застежки ремней не рассчитаны на такой вес, и во время движения по пересеченной местности ремни ослабевали и коробки рассыпались. Приходилось снова и снова их складывать и стягивать ремнями. Это быстро надоело, и мы нашли капот от какой-то легковухи, нарезали полос и согнули из них скобы, которые крепились на "барашки" моторных люков».

Разведчики 186-го ооСпН на фоне КамАЗа с ЗУ

Автотранспорт и вертолеты

В 370 ооСпН, в зону ответственности которого входила и пустыня Дашти-Марго, активно использовался автотранспорт. На «Уралы» и трофейные автомобили также устанавливались пулеметы ДШК.

Кроме того, при проводке колонн часто использовались автомобили, в кузова которых устанавливали зенитную спаренную установку ЗУ-23.

А в открытой двери вертолета устанавливалась самодельная рамка, выходящая за пределы машины. На ней крепилась обычная минометная мина, взводилась ударом и при необходимости сбрасывалась.

Быт и повседневная жизнь

Суровые бытовые условия вынуждали военнослужащих использовать практически все подручные средства для изготовления тех или иных предметов быта. Примеров сколько угодно.

Из корпусов мин TS 6,1 итальянского производства изготавливались настольные лампы; из вентилятора от системы ПАЗ (противоатомная защита) с подбитой БМПшки, куска водопроводной трубы и краника-капельницы с соляркой изготавливалась форсунка для бани, столовой или другого помещения. 200-литровая бочка с установленным бензиновым двигателем от электроагрегата АБ-1 превращалась в приличную бетономешалку.

А вот конструкция самодельного кондиционера. В оконном проеме палатки устанавливался ящик, который очень плотно набивался верблюжьей колючкой. Ящик был сквозной. Изнутри колючка в ящике поливалась водой, как мы это делаем в бане, поливая водой раскаленные камни. Вода впитывалась колючкой, и раскаленный солнцем воздух, проходя через этот фильтр, охлаждался и освежался. Эта система работала достаточно долго — не так уж часто надо было плескать воду. Были и кулинарные ноу-хау. Например, тесто для оладьев изготавливалось из сгущенки и муки. А пеклись они на противнях, саперных лопатках или... утюгах.

Раян ФАРУКШИН

Фото Владимира СВАРЦЕВИЧА и из архива автора.

Арктический метеоспецназ третьего рейха.Ч.2.

Операция «Курт»

Для мониторинга самого удаленного от рейха региона — Северной Америки — были также предусмотрены «метеорологи» типа WFL. Планировалось установить 2 станции. Одна из них (WFL-30 «Герберт») утонула на пути туда вместе с подлодкой U-867, а вторая, WFL-26 «Курт», в Америку попала.

18 сентября 1943 года, на два месяца позднее запланированного срока, лодка U-537 вышла в направлении норвежского Бергена, а оттуда, пополнив запасы, взяла курс на запад. На борту был «Курт» и его установщик — физик доктор Курт Зоммермайер («тезка» станции, позже профессор университета во Фрайбурге). На пути через Атлантику члены экипажа передавали в эфир на разных частотах «пустые» сообщения. Это был попутный приказ главного штаба подводных сил — имитировать массовый выход подводных «волков» на разбой, чтобы вызвать панику в штабах англосаксов. С сегодняшней точки зрения эта игра немцев видится глупостью, так как британский Operational Intelligence Centre (OJC) осенью 1943 года уже уверенно читал зашифрованный радиообмен нацистов и на «обманку» не повелся. Еще хорошо, что истребительные группы флота Ее Величества не потопили U-537 во время этой игры.

Опоздав с выходом в море, лодка попала в жестокие осенние штормы ураганной силы, получила повреждения прочного корпуса. Особенно тяжелый удар по матчасти был нанесен 13 октября.

В этот день U-537 потеряла и свое единственное средство ПВО — 20-мм счетверенную палубную артустановку. Это было очень плохо, т. к. лодки этого проекта, не имея шнорхеля (устройство для подводного хода на перископной глубине), основную часть дальних дистанций покрывали надводным ходом. Ради соблюдения секретности лишь 18 октября, ровно через месяц болтанки в море, командир получил из штаба координаты цели. Теперь U-537 шла скрытно, соблюдая радиомолчание и проводя минимум времени на поверхности.

Последние 5 дней она шла в дожде, снежных зарядах и тумане. Не имея возможности приборного определения позиции, капитан Шреве лишь на основании расчетов вывел U-537 на северо-восток полуострова Лабрадор. В плохо изученных водах, полных рифов и отмелей, навигация была опасной. Преодолев все трудности и попетляв среди шхер и мелких островов, 22 октября бросили якорь в 300 м от берега залива Мартин-бэй. На сушу высадились автоматчики, прочесали местность на пару километров и залегли засадами по ее периметру.

По предварительным данным, ненужных свидетелей не ожидалось, но скрупулезные немцы все же тщательно проверили окружающую местность. Доктор Зоммермайер выбрал на небольшом холме место для установки «Курта». Оставив на борту боевые расчеты для срочного ухода в море в случае опасности, команда занялась доставкой груза на берег. Сильный прибой, холод, ледяная вода, тяжелые неудобные контейнеры и всего 2 надувные лодки — это было нелегким делом. Работая день и ночь, немцы установили «Курта» всего за 28 часов. Он был запущен, прошел пробный режим, пробную передачу и снова ушел в режим молчания. Стали ждать. К 22.00 станция собрала первые реальные метеоданные из Северной Америки и точно в назначенное время ровно за 120 секунд отправила их в эфир. Вокруг объекта разбросали пустые пачки из-под американских сигарет, придавив их камнями, чтоб не унесло ветром.

На контейнерах была нанесена надпись несуществующего метеорологического общества Canadian Meteor Service. Это был уже перебор: доминион Лабрадор/Ньюфаундленд в то время в Канаду не входил. Правда, на его территории было несколько канадских и американских аэродромов подскока, постов ПВО и прочей мелочи, так что английская надпись могла при случае отпугнуть любопытных. Дело было сделано. Параллельно провели неотложный ремонт лодки. Убедившись, что все работает, 23 октября покинули Лабрадор и ушли на юго-восток. Через 300 миль пути капитан доложил в штаб подплава об успешном выполнении задания. Однако «Курт» проработал недолго. Последний сигнал от него получили 8 ноября. Возможно, причиной были особенности прохождения ультракоротких волн в полярной зоне.

Была предпринята попытка возобновить работу станции, но лодка с ремонтной командой и запасом новых батарей была потоплена союзниками.

…25 октября U-537 присоединилась к оперативной группе «Зигфрид» из 20 лодок для разгрома союзного конвоя HX-262, идущего из канадского Галифакса в Англию. Но море было пустынно. Англичане перехватили радиообмен, и немецкие торпеды не нашли в этих водах своих жертв. Израсходовав ресурс и выжив после трех атак канадской морской авиации, 8 декабря U-537 вернулась на свою базу в Лориане во Франции, пробыв в море 82 дня. Здесь экипаж отпраздновал свое последнее Рождество. В феврале 44-го лодка ушла в «дальний поход специального характера» в Юго-Восточную Азию (!), и 9 ноября была потоплена американцами на траверзе индонезийского порта Сурабая, экипаж погиб…

А вот «Курт» пережил всех. Его забыли до конца 70-х годов, пока в архиве фирмы «Сименс» не обнаружили упоминание о нем. Обратились в министерство обороны Канады. В 1981 году рейнджеры нашли WFL-26 на указанном немцами месте. Некоторые цилиндры были вскрыты, приборы разбросаны вокруг. Другие же, нетронутые, были еще работоспособны. «Курта» доставили в Оттаву, и он по сей день выставляется в национальном военном музее. Операция «Курт» была единственной сухопутной акцией вооруженных сил Третьего рейха в Северной Америке во Второй мировой войне.

Автоматические метеостанции типа Kröte

Применением автоматических метеосистем в интересах люфтваффе занималось Имперское метеорологическое управление (RfW), разработавшее станцию типа Kröte («Жаба»). В отличие от WFS/WFL она внешне напоминала знакомую всем метеостанцию — набор решетчатых домиков с приборами внутри. У подножия центрального домика находились прочные контейнеры из армированной древесины, внутри которых были приборы, передатчик с кодирующим блоком, аккумуляторы. Контейнеры были составлены определенным образом (пирамидкой) и скреплены друг с другом, образуя максимально стабильную конструкцию для длительной работы в экстремальных условиях. Антенна была растянута между двумя 6-метровыми мачтами. Кодирование происходило по иному методу, нежели в ВМФ, и потому на передачу пакета данных уходило 5–6 минут.

В мае 42-го первая «Жаба» была доставлена самолетом на Шпицберген и установлена на краю Адвент-фьорда, заменив собой сотрудников обитаемой станции люфтваффе, скрытно работавших на острове с ноября 1941 года. Уже в июле ее нашли, демонтировали и отправили в Англию действовавшие на острове норвежские коммандос. Вторую «Жабу» доставили по воздуху и установили на о. Медвежий в октябре 1942 года. Сначала туда десантировались парашютисты и подготовили посадочную полосу, принявшую самолет с грузом.

В марте 43-го на остров высадилась группа ВМФ для установки своей станции. Она обнаружила «Жабу» со сломанными мачтами антенны, что было списано на ураганы или белых медведей. Неудачей закончилась попытка забросить «Жабу» на остров Междушарский: советский авиапатруль засек установщиков, им пришлось прервать операцию и улететь.

В конце июля 1943 года транспортный «Арадо» доставил на южный мыс Шпицбергена очередную «Жабу». Она отработала свой срок и была найдена немецкой поисковой группой лишь в 1984 году во вполне приличном состоянии. В августе 1943 года тот же самолет доставил следующую станцию на о. Эдж. Она отработала свой срок и была найдена вертолетом Норвежского полярного института в 1969 году, в 1984 году демонтирована береговой охраной Норвегии и выставлена в музее обороны в Осло.

Почти все метеостанции типа «Жаба» установила эскадрилья Westa 5 под командованием капитана Шютце. Но однажды его самолет рухнул в море, лучшие спецы-установщики погибли.

Это было тяжелым ударом. Собранные в этой эскадрильи пилоты, метеорологи и инженеры разного профиля составили такой опытный коллектив, на котором базировалась вся деятельность метеослужбы люфтваффе. Даже конкурент, немецкий ВМФ, решил поручить установку своих изделий именно этой эскадрилье, что высвобождало подводные лодки для чисто боевых задач.

Однако отказал сильно изношенный в экстремальных условиях мотор самолета — и немцы лишились людей, которых заменить было попросту некем. После этого люфтваффе установили всего одну «Жабу», в конце 44-го отступая в Скандинавии под натиском Красной армии. Она еще долго передавала данные из Альта-фьорда, пока не сели аккумуляторы.

Метеостанции-автоматы применялись в Арктике двумя способами. Во-первых, их старались устанавливать вблизи своих же обитаемых метеостанций. При смене зимовочных команд они продолжали сбор и передачу информации на Большую землю. Во-вторых, они применялись там, где использование обитаемых станций было невозможно или очень затруднено.

Главной технической проблемой было обеспечение «робота» электропитанием длительное время, то есть получение максимума энергии при минимуме веса и объема аккумуляторов, стойких к воздействиям экстремальной окружающей среды. Главной конструктивной проблемой было размещение чувствительной техники, приборов и устройств в очень малом защищенном объеме: размеры станции должны были позволять ее доставку подлодкой и самолетом и постановку через торпедный аппарат или бомболюк.

Что касается надежности и размеров метео- и радиотехники, то тут немцы были «впереди планеты всей». С 1942 года их специалисты работали над улучшенной версией наземной «Жабы», а также над проектом Kröte морского базирования и постановки с самолета.

Целью было создание сбрасываемых над сушей станций, которые бы после приземления сами раскрывались, устанавливались и переходили к работе. Предполагалось усеять ими все Заполярье от Ян-Майена до Новой Земли, а плавающими станциями — северные моря. Однако время Третьего рейха заканчивалось, и было уже не до экспериментов.

Станции-автоматы помогали немцам налаживать устойчивую сеть мониторинга погоды обширного региона, передавая данные в режиме реального времени. Но главным элементом этой сети был «метеоспецназ», люди, команды обитаемых метеостанций, скрытно работавшие на территориях, занятых противником или даже принадлежащих ему.

Использование станций-автоматов и метеоспецназа имело самый высокий гриф секретности Третьего рейха, и детали этих операций начали освещаться лишь спустя много лет после войны. Но это уже отдельная история.

Вольф МАЗУР

Фото из архива автора

Арктический метеоспецназ третьего рейха.Ч.1.

Арктика — самый необычный театр военных действий Второй мировой войны. Здесь шла скрытая, не упоминаемая во фронтовых сводках борьба, результаты которой влияли на действия фронтов с их миллионными армиями, флотами и воздушными армадами.

Дело в том, что Арктика является глобальной «кухней погоды», чье дыхание ощущается даже в самых удаленных уголках планеты. Исходящие отсюда воздушные и водные массы порождают холод и жару, дождь и засуху, туманы, бури, грозы, то есть формируют погоду на обширных территориях Европы, Азии и Северной Америки. И для того, кто контролирует это предполье Северного полюса, окрашенное на картах в белый цвет, погода становится союзником.

Нередко точный прогноз синоптиков более важен для исхода военных действий, чем сведения о силах противника. Для этого необходимо иметь как можно больше пунктов метеонаблюдения в северной Атлантике и Арктике по линии Ньюфаундленд — Новая Земля.

В 1920–1940 гг. здесь возникла сеть метеостанций разных стран, передававших собранные данные посредством радио, что делало их доступными для всех. Система работала почти безупречно, но уже на следующий день после начала Второй мировой войны все метеоданные стали секретными. Погодные явления в северном полушарии Земли движутся с запада на восток, и это давало большие преимущества англосаксам. Их станции в Северной Америке, Гренландии и Исландии давали прогноз более точный, чем немецкие. И тем пришлось спешно создавать свою систему метеонаблюдений в условиях полностью враждебного окружения. Некоторое время гитлеровцы продержались, используя силы авиации и флота.

Westa 5 и Westa 6

Уже в мае 1940 года, едва оккупировав Норвегию, немцы стали регулярно посылать пилотов люфтваффе на метеоразведку. Специально для этого в Тронхейме и на Нордкапе, самой северной точке материковой Европы, были дислоцированы 5-я и 6-я метеоэскадрильи (Westa 5 и Westa 6), состоящие из самолетов Хейнкель-111 и Юнкерс-88 с практической дальностью до 3000 км. Они были оснащены метеоприборами и дополнительными топливными баками, с них сняли все вооружение, кроме одного пулемета, да и тот был нужен не для воздушного боя, а для стрельбы трассерами с целью определения параметров ветра.

Экипажи набрали из опытных пилотов, борттехников и метеорологов. Машины летали на север (Норвежское, Гренландское море, Исландия, Шпицберген, Фарерские, Шетландские острова) и на восток (Баренцево море, советские Новая Земля, Земля Франца-Иосифа, острова Колгуев, Вайгач), на предельной дальности достигая Гренландии и Карского моря. Нередко в воздухе находилось одновременно до 6 самолетов, проходивших маршрут «вертикальным зигзагом» на высотах от 100 до 3000 м, через каждый час снижаясь до уровня моря, перед поворотом домой поднимаясь до 6000 м, постоянно фиксируя многочисленные физические параметры.

В апреле 41-го в ходе операции Bansö Хейнкель-111 впервые совершил посадку на Шпицбергене, установив там метеостанцию. Летом начались полеты на Северный полюс. За 3 года каждый самолет эскадрилий Westa 5/Westa 6 совершил по 200 и более полетов над полярными морями, при этом было потеряно полтора десятка машин с экипажами, погибло 17 ученых. А авиационная метеоразведка давала лишь картину сиюминутной погодной ситуации; ее данные были ограничены малым временем пребывания наблюдателя в месте метеособытия. Кроме того, этот источник информации был ненадежен из-за тяжелого климата и ожесточенной охоты противника за самолетами-разведчиками.

«Метеорыбаки»

Параллельно этому с сентября 1940 года в северную Атлантику и Арктику вышли корабли метеослужбы кригсмарине (гитлеровский ВМФ). Их было немного, всего 9 переоборудованных рыболовецких судов с приборами и учеными на борту. Нередко, используя для маскировки чужой флаг, они 4 раза в сутки передавали закодированные метеоданные на Большую землю. Проведя в интересующем их районе до 14 недель, корабли уходили в порты ремонтироваться, пополнять запасы, менять экипажи. Кстати, одним из таких пунктов была секретная база Nord на нашей территории (залив Большая Западная Лица на Кольском полуострове), созданная в годы кратковременной «дружбы» между СССР и Третьим рейхом. Удобное место: отсюда, благодаря незамерзающему Гольфстриму, немцы ходили в море в самые лютые морозы, держали здесь метеосуда, танкеры, снабженцев подлодок, замаскированных под рыбаков. Здесь же они готовили наступление горно-стрелкового корпуса «Норвегия» на Мурманск и операции своего флота в советской Арктике.

В условиях господства союзников на море и в воздухе (у них было много авианосцев, а у немцев — ни одного) суда метеослужбы были уязвимы и долго не жили, заканчивая свою деятельность на морском дне или во вражеском порту. Оперативные группы британского Royal Navy успешно пеленговали их по радиосвязи, быстро находили и беспощадно расстреливали. Правда, потом немцам повезло: узнав о наличии на этих траулерах шифровальной машины «Энигма», англичане пытались не уничтожать суда, а захватить вместе с секретной техникой. Попасть в плен было лучше, чем утонуть в ледяной воде. Дольше всех продержалось в арктических водах судно «Саксония», ходившее между Исландией и о. Ян-Майен и снабжавшее свой штаб важной информацией, прежде чем было раздавлено льдами. Трагична судьба судна «Вупперталь». Оно вело наблюдения, ходя зигзагом на огромной акватории между Гренландией и Шпицбергеном, и последнюю радиограмму дало в октябре 1944 года, находясь в сотне километров от полюса. Это было донесение о поломке двигателя. На таком удалении от суши, да еще в такое время года, это означало для экипажа верную гибель.

Борьба с немецкой сетью морской метеоразведки связала значительные силы британского флота, но дала свои результаты. В 1941 году германские воздушные и морские разведчики испытали такой прессинг, что стало ясно: немцы остаются без важнейшей информации, необходимой для планирования любых военных действий в воздухе, воде и на суше. Что-то нужно было делать. Попытались собирать эти данные подводными лодками, разбойничавшими в Атлантике и Арктике, что тоже не удалось из-за большой опасности их пеленгации и уничтожения. И тогда немцы прибегли к особым средствам метеоразведки. Это были скрытно и долговременно работающие станции — автоматические и обитаемые.

Неуловимый метеобуй WFS

Метеобуй WFS (Wetter-Funkgerät-See, «Метеорадиостанция морская») для работы в открытом океане и установки с подводной лодки или самолета разрабатывался концерном «Сименс-Шуккерт» совместно с отделом Nautik главного штаба ВМФ.

Вообще-то задумывалось создать нечто похожее на якорную противокорабельную мину. Однако эксперименты показали, что такое устройство нестабильно: болтанка от волнения водной поверхности негативно влияла на работу и сохранность приборов. Кроме того, такой «шарик» не выстрелишь из торпедного аппарата. И потому была выбрана совершенно иная форма корпуса. Это был цилиндр с размерами стоявшей на вооружении лодочной торпеды G7 (длина 7 м, калибр 53 см); он плавал вертикально, выставив наружу лишь макушку с антенной.

В транспортном положении буй представлял собой два цилиндра, телескопически вдвинутых один в другой. Попав в воду, он подвсплывал к поверхности, занимал вертикальное положение и стабилизировался. Нижний цилиндр под собственной тяжестью скользил на 3 м дальше вниз, до упора, растягивая буй до положенных 10 м длины. Теперь отделялся и шел вниз якорь, надежно фиксируя буй на месте (не было ни одного случая его срыва с позиции).

Буи WFS были двух видов: для постановки на глубинах до 200 м и глубоководные — до 2000 м. В нижней тяжелой части буя располагались источники питания (Ni-Fe-аккумуляторы прогрева ламп и сухие батареи высокого напряжения для передатчика) и якорное устройство. В верхней части находился приборный блок с выведенными наружу датчиками. Здесь же были реле и часы для автономной работы, кодирующее устройство и коротковолновый передатчик «Лоренц» Lo 150 FK 41 s с 150-ваттным усилителем. На верхнем обрезе буя располагалась 9-метровая штыревая антенна особой прочности и гибкости.

На ней стояли капиллярный термометр и датчики измерения параметров атмосферы. Каждый WFS имел свою фиксированную частоту в диапазоне 4–7 мегагерц, ее устанавливали уже на боевой позиции. Емкости батарей хватало на 8 недель работы. В заданное время 4 раза в день реле включало передатчик, после 60 секунд прогрева ламп в эфир уходил закодированный «цифровой салат» — данные о ситуации в данной точке именно в этот час. Сеанс связи занимал 60–120 секунд, после чего передатчик выключался.

Были приняты меры для предотвращения попадания WFS в руки противника. При возникновении крена больше 45 градусов (что происходит, если буй зацеплен сетью или тросом, при попытке буксировки) взрыв встроенного заряда разрушал приборный блок и делал в корпусе пробоину, через которую буй затапливался. WFS были «одноразовыми»: при исчерпании заряда батарей корпус также получал пробоину, и станция шла на дно.

Первые два метеобуя были установлены 7 и 8 января 1942 года подводной лодкой U-156 западнее Ирландии на позициях под кодовым наименованием «Диана Норд» (подводное плато Роколл) и «Диана Зюйд» (банка Поркьюпайн). Начало было удачным: регулярно передавая нужные данные, обе станции полностью отработали срок автономности и самоликвидировались. До мая 1945 года было построено 40 буев WFS, 24 были отправлены в океан, установлено 15. Остальные вернулись на базу из-за изменения оперативных планов либо погибли вместе с постановщиком. Большим плюсом WFS была полная скрытность. При тогдашнем уровне техники запеленговать его за 1–2 минуты сеанса связи было просто невозможно. Прочесывание подозрительной акватории тоже ничего не давало (это все равно что искать иголку в стоге сена). За каждый добытый в океане буй WFS британское Адмиралтейство обещало своим рыбакам премию в 1000 фунтов стерлингов, огромную по тем временам сумму. Однако немцы по сей день утверждают, что к противнику не попало ни одного буя с боевой позиции, все они до самозатопления исправно работали, в большинстве случаев значительно превысив 8-недельный срок автономности, зависевший от окружающих температур, продолжительности сеансов связи и т. д. Большинство метеобуев этого типа было применено в северной Атлантике и Арктике; один выставлен перед Корсикой и один — в Черном море. Зимой 1944–45 гг. планировалось забросить один буй в канадские территориальные воды, но для этого уже не хватило лодки-постановщика.

Роботы WFL: «Густав», «Роберт», «Эрих» и другие

Использование буев WFS сильно ограничивала емкость их аккумуляторов. А когда поняли, что для точности прогноза важен и постоянный мониторинг воздушных потоков (ветра), состояния облачности и т. д., флот получил более совершенное автономное устройство для работы на суше — станцию WFL (Wetter-Funkgerät-Land, «Метеорадиостанция наземная»), также детище «Сименса». Она весила около 1 т и состояла из 8–10 особо прочных цилиндрических контейнеров высотой 1 м, диаметром 53 см (опять калибр торпедного аппарата подводных лодок!). Закамуфлированные белой, серой и черной краской цилиндры устанавливались в точках, специально выбранных для работы без помех. Тяжелое литое основание обеспечивало им устойчивое вертикальное положение; при необходимости они заглублялись в грунт.

Под защитой толстых стальных стенок находились метеоприборы (датчики были выведены наружу), 150-ваттный передатчик УКВ с блоком ускоренной передачи, шифровальное устройство, сухие никель-кадмиевые аккумуляторы. 10-метровая штыревая антенна монтировалась на плоском треножном основании, концы которого придавливали контейнеры с батареями, что значительно повышало устойчивость конструкции в условиях постоянного ветра. Вторым выдвижным агрегатом была мачта с анемометром и датчиком направления ветра.

Накопленные в запоминающем устройстве метеоданные (температура, влажность воздуха, атмосферное давление, скорость и направление ветра, осадки) 4 раза в день в зашифрованном виде «выстреливались» в эфир за 120 секунд.

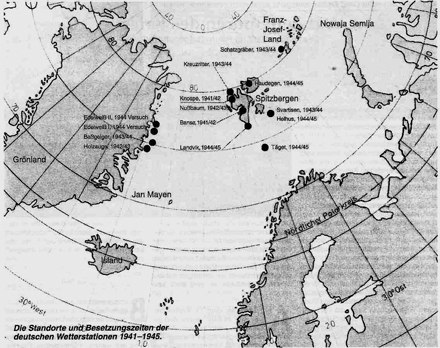

В станцию была заложена автономность 9 месяцев, но реальный срок работы без обслуживания зависел от количества контейнеров с аккумуляторами. Всего было выпущено 26 станций WFL, в том числе 14 для северной Атлантики-Арктики (Гренландия, Шпицберген, Земля Франца-Иосифа), 5 для бассейна Баренцева моря, 2 для Северной Америки. Каждой станции присваивался не только номер, но и собственное имя, как правило, в честь конкретных лиц–участников этой секретной программы Третьего рейха.

Установку и обслуживание, а также замену станций производили специально выделенные для этого подводные лодки с обученными экипажами и учеными-метеорологами на борту; 10 станций установил их конструктор инженер Штебе, сопровождаемый одним из двух сменных помощников.

Установка представляла собой сложную и опасную операцию. Сначала с грузом на борту нужно было снайперски выйти через большие удаления в определенную географическую точку, пройдя через все кордоны противника и бурные полярные воды. Скрытно прибыв на место, на надувных лодках перевезти тяжелые неудобные контейнеры на необорудованное побережье, за кратчайшее время установить, замаскировать, запустить станцию и так же скрытно уйти, заметя следы.

Все началось в 1942 году. После тестирования на Шпицбергене станции WFL-21 «Густав» было решено установить такие же устройства повсеместно. Работая в экстремальных условиях, они давали сбой, ломались и спешно заменялись новыми. Так, на Шпицбергене, кроме «Густава», в 1944 году была установлена WFL-33 «Эдвин 3». На о. Медвежий работали WFL-22 «Эдвин» (1942 г.), WFL-23 «Эдвин 2» (1943 г.), WFL-24 «Роберт» (1943 г.), WFL-27 «Дитрих» (1943 г.), WFL-29 «Христиан» (1943 г.) и WFL-34 «Герман» (1944 г.). На советской Новой Земле шпионили WFL-25 «Герхард» (1943 г.) и WFL-32 «Эрих» (1944 г.).

На очень важном для англичан «Острове Икс» (Ян-Майен) скрытно собирал метеоданные WFL-31 «Вальтер». А потом Красная армия пошла в Заполярье вперед, фронт в Норвегии и Финляндии покатился на запад, и это заставило немцев скрытно устанавливать автоматы на уже оставленных территориях: в шхерах Аландских островов на Балтике (WFL-35 «Сухопутный охотник») и на о. Магеройя вблизи Нордкапа (WFL-36 «Вильгельм»).

Союзники узнали о существовании немецких метеороботов после того, как в июне 1943 года норвежские коммандос случайно наткнулись на Шпицбергене на самую первую WFL «Густав». Они атаковали находившуюся поблизости обитаемую станцию немцев, а WFL демонтировали и забрали на эвакуировавшую их британскую подлодку. «Густав» попал в Англию, а оттуда для подробного изучения — в США. Кроме того, в руки союзников попали «Вальтер» и «Вильгельм». После войны большинство станций были разрушены непогодой и отправлены норвежцами на металлолом. Лишь две из них, проработавшие до конца войны на Шпицбергене в Лиллифьек-фьорде и Лифде-фьорде (это 80-й градус северной широты, до полюса рукой подать!) и найденные в 1982 году береговой охраной Норвегии, были сохранены для музейных целей......

Цена миномета

25 сентября 1985 года я получил задачу провести разведку маршрута, проходящего приблизительно в 50—40 километрах на северо-запад от Кандагара. Район этот назывался у нас «Краем непуганых идиотов». Духи там могли запросто пойти на «броню» в психическую атаку. Мы должны были патрулировать район разведки и препятствовать любому передвижению противника, а также досматривать мирные транспортные средства. Именно так была поставлена задача мне и командиру звена капитану А.Астакину перед вылетом. Наш начальник разведки старший лейтенант С.Кривенко предупредил меня, чтобы я был осторожен с этим летчиком, так как он трусоват. Я поблагодарил его, не придав его словам особого значения,а напрасно.

И вот мы над районом, где вечером придется работать. Высота 2500 метров. Много не разглядишь, но мои разведчики засекают в бинокль автомобиль «Симург», мчащийся по дороге на большой скорости. «Духи» видимо не ожидали, что рано утром в небе может появиться советская «вертушка». Я знаками показываю Астакину, что надо снизиться для атаки, но он реагирует вяло. Ору на него, чтобы он пошевеливался. Мы медленно снижаемся. Астакин говорит, что машина быстрее не может (как будто я не знаю, как может пикировать МИ-8 Мт, когда за штурвалом нормальный летчик). Совершенно очевидно, что машина «духов» уйдет в кишлак, прежде чем мы снизимся для атаки. Одно дело бить машину на дороге и досматривать ее под прикрытием «вертушек», совсем другое лезть в кишлак группой из десяти человек средь бела дня. «Духов» мы упустили. Позже на аэродроме после моего доклада наш комбат Т. Мурсалов спросил: «Что же ты, Саша? А мог бы - «Красную звезду» получить. Мы бы ходатайствовали». На что Саша спокойно ответил: «Мне вторая ни к чему». Этой фразой было все сказано — летчик «лег на грунт». После этого я напрягся, но, видимо, недостаточно.

И снова мы в воздухе. Около 18.00 зашли с севера на двух тысячах и упали на «бреющий», идем меж гор.

Перед вылетом комбат уточнил задачу: «Если кого-то встретите на дороге (имеются в виду транспортные средства «духов») — бейте, собирайте трофеи и домой. Раз уж нашумели, то не до засады». Идем на пределе высоты горы, глушим звук, поэтому нас слышно только когда видно, и поэтому «духам» деться будет некуда.

Выходим к дороге с севера. По ней ползет грузовик из тех, что в «Афгане» зовут «барбухай». Услышав и увидев нас, моджахеды начинают разбегаться от машины, пытаясь укрыться в глубоком сухом русле, проходящем параллельно дороге. Я оборачиваюсь, вижу ошалевшие глаза Астакина, который вопрошающе кивает: «Что делать?» Ору: «Мочи!» В критической ситуации даже самый последний трус становится отчаянным. Ему ничего иного не остается, кроме как «мочить». Астакин отрабатывает НУРСами по машине, я молочу по «духам» из курсового ПКТ. Вслед за нами ведомый и два «крокодила» — Ми-24. Через Астакина передаю, чтобы ведомый с «двадцатьчетверками» встали в «карусель» на прикрытие, а сами идем на посадку для досмотра машины.

Ох уж этот Астакин! Он сажает вертолет не как обычно в 300— 400 метрах от автомобиля, а приблизительно в полутора тысячах, может быть, чуть ближе. В этой ситуации дорога каждая секунда. Оставив у вертолета пулеметчика для прикрытия, выскакиваем налегке — у автоматчиков только нагрудники, у пулеметчиков только то, что в пулемете. Поскольку собирались высаживаться для засады, радиостанция «Ромашка» для связи с авиацией лежит в ранце. В горячке не до нее. Бежим к машине. Вместе со мной бежит лейтенант Леха Рожков — мой давний сослуживец. Леха — парень ответственный, он посылает одного из радистов рядового Соколова за радиостанцией «Ангара» для связи с центром и просьбой к летчикам подлететь поближе.

У машины вступаем в короткий бой с «духами», а на тех, кто укрылся на высотке в трехстах метрах, наводим авиацию, обозначая цель трассирующими пулями. «Крокодилы» — парни смышленые, они начинают работать по нашим целеуказаниям. Тем временем досматриваем машину. В кузове лежит 82-мм миномет китайского производства и мешок с минами и дополнительными зарядами. Недурно! Миномет в батальоне еще никто не брал. Сгружаем это все с машины. Под машиной находим заряженный РПГ-2 также китайского производства.

Прибегает Соколов и передает, что летчики просили поторопиться, ему же сказали станцию не брать, так как они все равно нас дождутся. Подлететь же ближе нельзя, так как уже темнеет, и, взлетев, они не смогут сесть. Все это, конечно, сказки. Просто «вертушка» села за бугром и при любом раскладе «духи» в нее не попадут.

Торопясь, начинаем отход. Ухожу последним, подрывая гранатой двигатель машины. Бойцы, потея, тащут трофеи, до бугра осталось метров двести пятьдесят, а там еще с полкилометра до вертушки. Рожков дергает меня за рукав и тычет пальцем в небо — четыре наших «вертушки» поднялись уже примерно на 1000 метров и продолжают набирать высоту. Очевидно, что мы им ни к чему. Обозначаю себя огнями, запускаю сигнальные ракеты — все тщетно, «вертушки» уходят. Нас бросили.

Лихорадочно начинаю соображать, что делать. До батальона около 70 километров, между нами печально известная «Кандагарская зеленка», а до нее еще километров тридцать пути по территории, полностью контролируемой «духами», которые уже, кстати, поняли, что нас бросили. Занять близлежащую высотку и принять бой? Патронов у нас осталось минут на 15—20 хорошей войны, половину того, что у нас было, мы расстреляли. Выход один — уходить. Но куда? Бросаем мешок с минами, сейчас он обуза. Так как гранат мало, даже не минирую его, что обязательно сделал бы в любой другой ситуации. Миномет и гранатомет бросать жалко. Хоть ситуация и пиковая, все же хочется верить в удачу.

Решение проблемы находит Леха. Он предлагает идти на водохранилище Аргандаб, там находится афганская зенитная батарея. И хотя ни я , ни Леха никого там не знаем, есть надежда на успех. Совсем недавно две наши группы работали оттуда как с базы. До батареи по прямой около двадцати километров, а через горы выйдет все двадцать пять— тридцать, но деваться некуда — на хвосте «духи».

Перекладываю одну из гранат в карман на крайний случай. Леха откалывает старлеевские звездочки от «афганки». Как он поясняет, чтобы над офицерским трупом не глумились. Мысли в общем мрачные. Вместе с Соколовым ухожу в головной дозор. Вспоминаю карту. Стемнело, и без подсветки много не увидишь (в сложившейся ситуации фонарем светить нежелательно, да, в общем, и светить-то нечем, фонарь, как и все остальное остался в «вертушке»). Мысленно прикидываю, где находимся мы, и где батарея. Вычисляю примерно азимут 30 градусов и дай Бог ноги. Благо, компас у меня классный, финский, жидкостный, с фосфорной подсветкой.

Еще в Союзе мой друг спер его из комплекта то-попривязчика, а в Афгане подарил мне.

За двадцать километров, которые мы преодолели за пять часов, мы присели лишь трижды, два раза по минуте и один раз на пять. Воды нет. Хорошо, что бойцы захватили из кузова машины три граната. По-моему, я еще так быстро никогда не ходил. За все время лишь раз нарвались на кишлак в ущелье, но быстро отвернули в сторону — хотя мы были на горе, нес в кишлаке нас учуял и провожал с лаем примерно километр.

Но вот горы кончились, уже видны огни зенитной батареи. До нее не более пяти километров. От преследования мы уже давно оторвались, но проверять, так ли это, у меня нет ни малейшего желания. Счастливые, выходим к батарее по дамбе Аргандабского водохранилища, запускаем сигнальные ракеты. Я по-русски, а боец-таджик на фарси орем до посинения: «Это мы, «шурави», не стреляйте!» В ответ невнятные вопли аскера, по-моему, он обкурился чарса. Мы вопим дуэтом, а в ответ нам длинная очередь трассерами из счетверенного ДШК. Град трассирующих пуль калибра 12,7 мм проносится над нами, как рой светящихся, зло гудящих шершней. Вовремя успели упасть.

Лишь к утру мы выясняем отношения с командованием афганских зенитчиков. Разобравшись, наконец, кто есть кто, нас принимают как гостей, офицеры приглашают за свой стол. Ребят тоже кормят, но отдельно. Едим с Лехой очень сдержанно.

Дело в том, что, когда наши группы работали с этой батареи как с базы, командира группы Гусева и переводчика Богдатьева недели три кормили пловом с каким-то странным привкусом. Только в самый последний день перед эвакуацией они наконец узнали тайну этого привкуса. Оказывается, это был плов с крысиным мясом. Тайна раскрылась, когда они случайно забрели на продовольственный склад. Там над мешками с рисом и мукой висели свежеободранные крысиные тушки, их шкурки валялись рядом.

Самое смешное, что сразу после этого ребят пригласили на прощальный ужин. За столом они переглянулись, рассмеялись и начали наворачивать пресловутый плов — не обижать же хозяев. К счастью, меню сегодня постное.

После завтрака связываемся по афганской Р-109 с аэропортом Кандагар и просим передать нашему комбату о месте нашего нахождения. С батареи мы видим, как нас ищут «вертушки». Связываемся повторно, но лишь к обеду нас наконец эвакуируют. За штурвалом вертолета опять Астакин. С большим трудом удерживаю Леху, потомственного казака, у которого кулак с астакинскую голову, от смертоубийства. А зря. Мы еще не знали тогда вторую половину этой истории.

Разгружаемся на аэродроме Кандагар. Нас встречает комбат: «Нашлись пропащие!» Но вот у него округляются глаза, он ошалело смотрит мне за спину, где из «вертушки» вытаскивают миномет и гранатомет. Когда же до него доходит, что это трофеи, которые мы даже в критической ситуации не бросили (а надо отметить, что такие случаи в других частях, как правило, заканчивались трагически), с его уст срывается восхищенное: «Ну жлобы!» Жлобы не жлобы, а миномета до нас в батальоне никто не брал, как никак — тяжелое оружие.

В роте узнаем вторую половину истории. Когда Астакин решил нас бросить из-за того, что темнеет, и он не сможет взлететь, он дал команду ведомому сесть (значит можно не только взлетать, но и садиться) и высадить вторую половину группы. Бойцов буквально пинками вытолкали из вертолета, который сел за бугром, разделявшим нас. Соответственно, нас они не видели, а мы их. Хорошо, что группа состояла в основном из опытных разведчиков и сержантов. Сержант Козлаускас принял на себя командование и решил занять круговую оборону на одном из холмов у дороги. Ребята быстро окопались, развернули АГС-17 (они-то высадились со своими ранцами в отличие от нас).

Когда на аэродром вернулись вертолеты, и из ведущего выбросили наши РД-54 и радиостанции для связи с центром, комбат понял, что что-то не так, и отправил для связи вертолет с нашим офицером на борту и с УКВ-радио-станцией Р-392. Козлаускас, услышав над собой вертолет, вышел на связь. Когда его запросили, все ли у него в порядке, ответил, что все в норме и попросил улететь, чтобы не пугать «духов». Сержант еще надеялся забить караван на этой дороге, но «духи» закрыли ее. Ночь прошла спокойно, а утром «духи» начали обстреливать позиции группы из двух минометов, так что ребятам пришлось эвакуироваться под обстрелом.

Каково же было изумление офицера, ответственного за эвакуацию группы, когда он поднял на борт всего 12 разведчиков. На его вопрос, где остальные, ему ответили, что вчера улетели в батальон. Ребята были в полной уверенности, что так оно и есть и, естественно, поминали нас с Лехой «незлым солдатским словом». Хотя им самим в это плохо верилось. За полтора года войны они не раз убеждались, что в самые опасные места мы лезли сами, рискуя своей головой вместо солдатской, вытаскивали раненых и убитых из-под обстрела, ни разу не бросив их, не говоря уже о живых. Когда командование батальона поняло, что половина группы во главе с командиром и еще одним офицером пропала, началась паника. Были высланы вертолеты для поиска, которые мы и наблюдали с позиции зенитной батареи. К обеду наша повторная радиограмма все же попала по назначению и нас успешно эвакуировали.

Если кто-то думает, что капитана Астакина «постигла суровая кара закона» за создание предпосылки к гибели разведгруппы и захвату противником секретного шифроблокнота специального назначения, то он ошибается. Насколько мне известно, он даже не получил дисциплинарного взыскания. Нас же с Лехой по-отечески взгрели, когда прошла эйфория от того, что все мы остались живы. Леху взгрели за то, что он вместе с нами покинул вертолет, хотя делать этого офицеру, ответственному за десантирование группы, категорически запрещено, меня же за то, что выскочил из «вертушки» без «Ромашки» — станции для связи с бортом вертолета. По-моему, даже если бы я охрип от крика в гарнитуру «Ромашки», Астакин все равно бы нас бросил. Если человек трус — то это на всю жизнь.

После этого случая командиров досмотровых групп инструктировали «до слез» о необходимости иметь при себе «Ромашку» и карту. В досмотровые группы стали включать радистов для связи с центром, а личный состав обязали брать на облет ранцы с боекомплектом и запас воды.

Отрицательный опыт — тоже опыт. Обжегшись на молоке, на воду дуют.

За всю мою двадцативосьмимесячную практику в Афганистане случай этот уникальный, и произошел он тогда, когда вертолетный полк выделял для выполнения наших задач вертолеты, экипажи которых летали с нами от случая к случаю, в специфику нашей деятельности они не вникали да и не хотели вникать. Когда же у нас появились собственные «вертушки», о подобных инцидентах не было речи. Наши летчики постоянно с нами взаимодействовали, знали особенности и трудности, с которыми нам приходилось сталкиваться. Работать стало намного легче.

Автор: Сергей Козлов. Рисунки Виктора Куценко.