Часть II - Крепостной быт

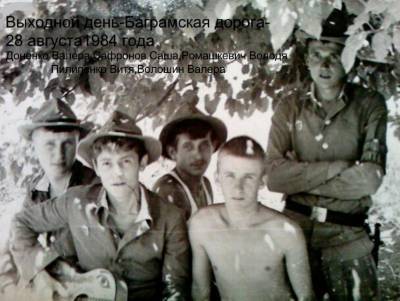

Предшествовавшее лето и последующую зиму я помню смутно, отдельными несвязанными картинками. А вот ТОТ октябрь запомнился мне так отчетливо из-за своей предельной насыщенности событиями. Служба на точке, на посту, характерна своим однообразием и скукой. День похож на день, неделя на неделю… Мы, водители, хотя бы несколько раз в неделю ездили в Кабул, в Баграм, просто в кишлак с кем-то из прапорщиков. Механики-водители и связисты частенько прикреплялись к другим батареям, ходившим на боевые операции. То есть мы хоть что-то видели вокруг себя. А вот огневики кроме своих гаубиц на позициях месяцами ничего другого не видели, поэтому были рады хоть какому-то разнообразию. Разнообразием нас периодически обеспечивали «духи».

Помню схему на «вышке», где по данным афганских источников обозначалось примерное расположение, количество и вооружение окружавших нас отрядов повстанцев. Их было около 20 с количеством активных «штыков» от 15 до 200. Вот они-то время от времени и поливали расположения мотострелков, танкистов и наше (в основном в ночное время) всем, что у них было в наличии на тот момент: обстреливали из автоматов, ДШК, гранатомётов, запускали с самодельных направляющих установок (утром разведвзвод пехоты обычно находил их: два скрученных бревна или две сбитые жёлобом доски) китайские неуправляемые ракеты.

Правда, особой точностью обстрел НУРСами не отличался – как помню, ближайший недолёт составил метров 10 от стены крепости, а максимальный перелёт был при обстреле под вечер, ещё по видному, когда реактивный снаряд прошелестел над крепостью, над самыми нашими головами (посмотрев вверх, я успел его увидеть удалявшимся) и рванул на склоне горы, в паре километров дальше нас.

Обычно обстрелы заканчивались довольно быстро – «духов» можно было понять: они должны были в считанные минуты успеть скрыться в кяризах или уйти по оврагам, за дувалами, как можно дальше, пока место, с которого вёлся обстрел, не накроет шквал нехилых снарядов наших гаубиц, при поддержке (по принципу «куда Бог пошлёт») танкистов, и сплошной стены огня автоматов, АГС, ДШК и КПВТ с БТРов от соседей-пехотинцев. Чего-чего, а снарядов и патронов не жалели! Хотя после таких бурно проведенных ночей парням с огневой приходилось весь день чистить орудия, таскать с расположенного в отдалении склада, к каждому орудию тяжеленные ящики со снарядами (весившие порядка 80 килограммов), подновлять обвалившиеся от тяжёлых залпов окопы и капониры, перелопачивая тонны глинистой земли…

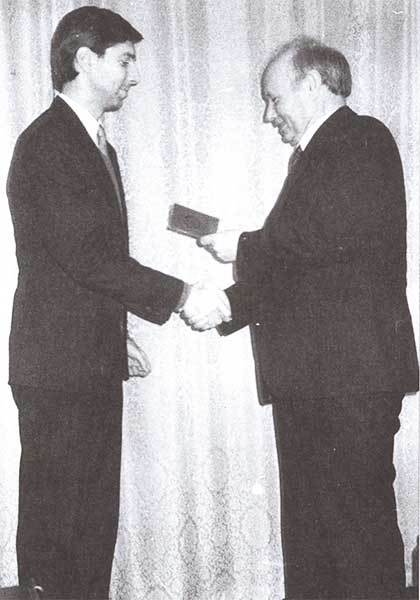

Так вот, в октябре 1984 года, как я помню, нас обстреливали с периодичностью два-три раза в неделю. По-видимому, в горах уже приближалась зима, и духи собирались спускаться до весны на равнину, поэтому старались побыстрее израсходовать свои боезапасы. Дошло до того, что под конец месяца запас снарядов на огневой составлял меньше необходимого минимума, а патронов у каждого из нас оставалось всего по паре магазинов. Точно также, практически с пустыми баками, стояли наши машины и МТЛБшки. Завоза давно не было, может быть потому, что в это время всё ещё продолжалась самая жестокая и кровавая за все 10 лет Афгана Панджшерская операция, и по максимуму все ресурсы уходили туда. К тому же из руководства батареи, на тот момент, на месте были только трое: старший офицер батареи С., старшина –прапорщик Ч. – и командир 2-го огневого взвода прапорщик Ш., который вскоре тоже куда-то убыл. Мы в основном были предоставлены сами себе, поэтому можно только представить, какой бардак у нас царил.

Фактически батареей управляли сержанты-зам.ком. взводов. У нас, во взводе управления, большинство составлял мой призыв, незадолго до этого, в конце сентября, согласно приказу МО, ставший «дедушками» – поэтому навести уставной порядок было особенно непросто.

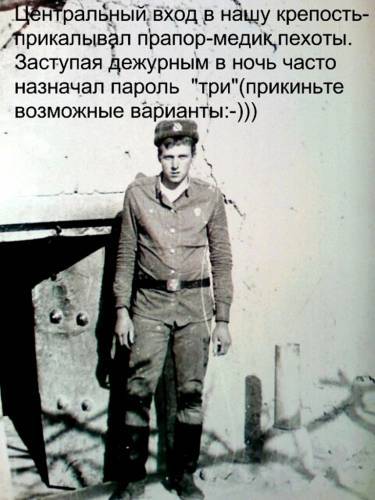

Нет, каждый из нас делал свое дело, но особенно при этом не напрягался. Например, мы чётко несли службу на посту №1 «вышка», а вот пост №2, ночной, где приходилось днём дневалить: убирать территорию и казарму, таскать на кухню воду и т.д., был предоставлен в распоряжение «молодых». Но и стоя на посту, мы ухитрялись дать слабинку. Например, пошла мода не брать с собой на «вышку» личный автомат – сменщик приходил с пустыми руками и забирал автомат у сменяемого.Так продолжалось до тех пор, пока через неделю-через две кто-нибудь спросонок не приходил на пост со своим автоматом, а бедный запылившийся «Калашников» с «вышки» ставился в пирамиду до лучших времён, пока у хозяина не дойдут руки его почистить.

Летом мы стояли на посту по четыре часа подряд. Самой нудной была 3-я смена, с 2 ночи до 6 утра, особенно после того, как рассветало и отпадала необходимость присматриваться и прислушиваться к окружающим виноградникам. После этого мы начинали обращать внимание на окружающую нас действительность в виде летающих и садящихся на крышу диких голубей, соек, воробьёв и иногда шмыгающих по плоской крыше многочисленных мышей, а изредка и крыс. Ну грешно было бы, имея в руках автомат с неучтённым количеством патронов, не поохотиться, убивая не столько беззащитных зверушек, сколько оставшиеся до подъёма и смены минуты. Вот и «бахали» время от времени одиночными, на которые никто никогда не обращал никакого внимания. Не обращал до тех пор, пока однажды кто-то из нас не стал палить особенно рьяно, совершенно забыв, что прямо под ним, через этаж, находится комната офицеров, где после бурного «вчерашнего» тревожно спит старший («страшный») офицер батареи С.

От криков выскочившего во дворик разъярённого офицера проснулись все… Он торжественно пообещал, что если ещё хоть раз какой-нибудь му..к потревожит его сон хоть одним выстрелом, то он … Дальше шёл дооолгий перечень всех известных и малоизвестных пыток и казней! И мы этому поверили! На какое-то время выстрелы прекратились, но солдатская душа не может без приключений! Кто-то притащил наверх пассатижи, и мы стали, вытащив патрон из гильзы, отсыпать часть пороха. Вместо звука выстрела раздавался громкий «пшик», а затворная рама даже не дёргалась. Птичку убить этим было уже нельзя, но как я писал выше, мы больше убивали время… Но вот однажды кто-то, отсыпая порох (может быть даже я сам), «слегка» перестарался…

…В эти дни на огневой позиции многочисленная группа парней, ставшая недавно «дембелями», активно готовилась к самому главному дню своей службы. И хотя все понимали, что наступит он ещё весьма нескоро (последняя отправка их призыва ушла в феврале!), но готовились каждый в меру своих возможностей. А тут у них началась какая-то пошесть. Уже длительное время у многих парней разных призывов, живших в одной тесной землянке, периодически пропадали деньги, мелкие вещички: часы, ручки, зажигалки, очки. Многочисленные «шмоны» молодых, на которых в первую очередь падало подозрение, ни к чему не привели. Тогда два «замка» сделали примитивную ловушку: была, как бы невзначай, продемонстрирована приличная пачечка меченой «пайсы» и оставлена в тумбочке под наблюдением. В первую же ночь её «потянули».

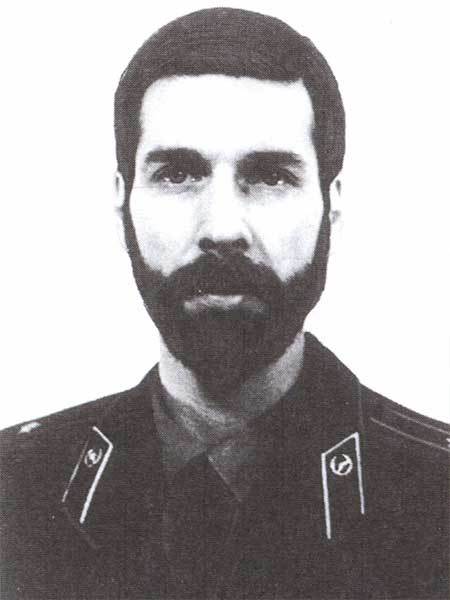

Воровал не «дух», не «молодой», не «черпак» и даже не «дед». Попался «дембель»-казах. Перетрусив его вещи, мужиками были найдены приличная сумма денег и многие из пропавших раньше у ребят вещичек… Незадачливому воришке была устроена «весёлая» жизнь. Не считая полученных им в первую же ночь оплеух (мягко говоря!), он был немедленно «расшит» и должен был «пахать» БОЛЬШЕ любого из «духов». Попытался пожаловаться старшему офицеру батареи, но взаимопонимания, естественно, не встретил – крысятников не любит никто!

Продукты на батарею мы получали вместе со старшиной всегда своей машиной, раз-два в неделю, а хлеб привозили в большом железном ящике ежедневно. Однажды утром, из-за отсутствия бензина в моём 66-м, я уехал с машиной пехоты в полк, за хлебом. Пехотный ГАЗончик пробегал вдоль Баграмки по постам, собирал с каждого по человеку с тарой, и все дружно ехали в Кабул, в полк, на пекарню.

Мы на батарею получали 27 буханок (это смотря какая смена там работала – иногда можно было натрамбовать весь ящик под завязку – буханок 40), и нас снова развозили по точкам. Когда я попал в арт.дивизион, в 1983 году, хлеб был двух видов: очень плохой белый и отвратительный чёрный, который буквально через несколько часов превращался по цвету, вкусу и твёрдости в настоящий кирпич. Но в 1984 году, говорят после приезда какой-то высокой комиссии, чёрный хлеб печь перестали совсем, а белый стал гораздо вкуснее.

Особенно свежий, ароматный, горячий, да с ветерком в открытом кузове ГАЗ-66, оглядывая по пути ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ Афганские пейзажи вдоль Баграмской дороги, можно было запросто слопать целую буханку (и это при том, что большинство из посылаемых за хлебушком прослужили уже достаточно долго и голодухой давно не страдали). Поэтому в поездку за хлебом выстраивались чуть ли не в очередь (естественно только те, кому это было «положено» по сроку службы). В тот день очередь была моя.

Захватив из казармы письма на почту, я прихватил из оружейной пирамиды чей-то АКС-74 (складывающийся приклад ведь намного удобнее, чем был на моём АК-74), и сразу после завтрака мы уехали. Назад возвратились только перед обедом, и было заметно, что в расположении царило какое-то оживление. Первый же из парней прибежавший к машине, чтобы помочь донести ящик с хлебом, сразу стал рассказывать подробности случившегося…

Замученный тяжёлой неволей и не очень уставными отношениями, проштрафившийся горе-ворюжка, решил радикально ускорить свой дембель: сбежал из-под присмотра на огневой, пришел в нашу крепость, воспользовавшись отсутствием дневального (который там никогда и не стоял), открыл пирамиду с оружием, взял первый попавший в руки автомат (мой!!!), подсоединил магазин, потихоньку передёрнул затвор, на ощупь, в полутьме коридорчика, приставил ствол к сапогу между первым и вторым пальцами и нажал курок… (Задумка,по всей видимости, была такова: пуля пробивает сапог, сдирает кожу на пальцах – много крови, месяц в госпитале, а там, глядя на то, что он «дембель», дело особо раздувать не будут и потихоньку отправят домой).

В казарме парни занимались кто чем: читали газеты, играли в карты. Услышав рядом, за дверью, какой-то приглушённый выстрел, все выскочили в коридорчик и увидели сидящего под стенкой бледного казаха, и валяющийся возле его ног автомат. Ничего не понимающие парни оглядели «пострадавшего» и, не обнаружив следов крови, втянули того в казарму. Там-то и был выявлен явный отпечаток двойного кольца от ствола на сапоге «самострела». Тем более ничего не понимающие мужики наконец-то подняли автомат и, оглядев его, увидели, что ствол слегка искривлён, и по нему идёт сквозная трещина в несколько сантиметров длинной. Открутив компенсатор, они увидели кончик торчащей пули (первой!, вторая была внутри)… Уже потом, позже, общими усилиями, восстановили картину – как всё могло случиться… Доложили о происшествии начальству, которое было только радо такому повороту происшедшего: самострел в батарее гораздо хуже испорченного автомата, так что меня даже вопросами про повреждённый автомат никто не беспокоил. Казаха привели в чувство от шока и, от греха подальше, отправили в зиндант крепости пехоты (…откуда вернувшись через неделю, он стащил у кого-то на огневой другой автомат и благополучно всё же прострелил себе ногу, отправившись таким образом в госпиталь и затем на «дембель»…)

…Но события того дня на этом не закончились…

Ближе к вечеру у руководства батареи начался очередной «сабантуй», уж и не знаю по какому поводу в тот раз. Когда мероприятие было в самом разгаре, начался обстрел, насколько я помню со стрелкового оружия откуда-то из «зелёнки», со стороны дороги. Я, с чужим автоматом, занял своё место согласно штатному расписанию: пост№2, возле входной двери (самое дурацкое место во всей крепости во время обстрела: ни черта не видишь кругом и только по звукам можешь догадываться о происходящих наверху и за стенами событиях.) После сигнала тревоги старший офицер С. поднялся наверх командовать огнём батареи. Прапорщик Ш. в сопровождении одного из наших парней убежал по тропинке на огневую позицию.

Прапорщик – командир танкового взвода – вместе со своими танкистами, отправился к своим танкам. В комнате остался только незадействованный во всей этой кутерьме прапорщик Ч. – наш старшина… Ну немного повоевали: обстрел закончился довольно быстро, и офицеры собрались вновь за столом, продолжить своё приятное мероприятие… Прошло с полчаса… Снова длинная автоматная очередь на «вышке»: новый обстрел, теперь с противоположной стороны. Матерясь, СОБ и взводные ушли по своим боевым местам. Снова немного постреляли – «духи» опять быстро присмирели. И очередной раз сошлись за столом… Прошло еще с полчаса… и опять обстрел с первого направления… Сильно матерясь, наш старлей и прапорщики ушли воевать… Теперь уже от души приложились по «зелёнке» из артиллерийских и танковых орудий, и это не считая всего, что только может стрелять (причём в разные стороны) у пехоты. Когда всё утихло, злые и практически трезвые офицер с прапорщиками вернулись за накрытый стол.

Судя по всему, пить им уже не особенно и хотелось: но надо!.. надо!.. как из-за закрытой двери уговаривал старшина, потихоньку пропускавший всё это время одну маленькую за другой – за скорую победу!.. Уселись… разлили…и, возможно, даже успели выпить… а дальше? Правильно!!! Снова стали обстреливать со второго направления… Дико матерясь, СОБ и прапорщики побрели по своим местам. Несколькими залпами утихомирили шаливших «духов» и… остались ждать на позициях, чтобы при первом же выстреле моментально открыть огонь в ту или другую сторону.

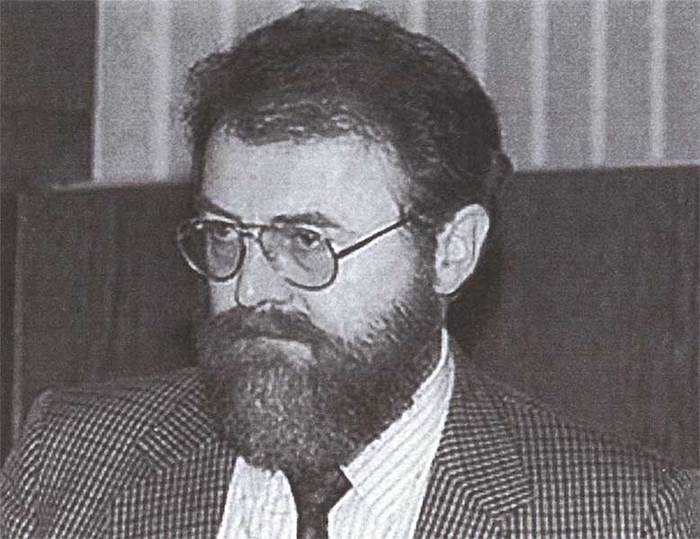

Прошло минут 10-15 тишины… Открылась дверь комнаты офицеров. В тусклом свете фонаря «летучая мышь», падавшего из комнаты на пороге стоял порядком захмелевший старшина Ч. В одной руке у него была недопитая бутылка водки, в другой орущий что-то бодренькое магнитофон «Шарп». Громко возмущаясь, с характерным украинским говорком, что без него, прапорщика Ч., «бисови диты» не могут сами победить нехороших «душманов», он, сильно покачиваясь, поплёлся по лестнице наверх. Я только посмотрел в полутьме на его удаляющуюся фигуру и молча пожал плечами… Дальнейшие события восстанавливались позже, совместными усилиями всех задействованных лиц.

Со слов прапорщика, с усилием поднявшись по пролету лестницы на второй этаж, он внезапно сообразил: что-то он забыл взять с собой!.. Остановившись и с трудом сосредоточившись, он стал проверять содержимое рук: бутылка водки (для подкрепления боевого тонуса)?.. – есть! Магнитофон с весёленькой музычкой (для поднятия боевого духа)?.. – есть! Фонарь для освещения дороги?.. – а, хрен с ним, всё равно нести не в чем: руки-то заняты!.. Во!.. Дошло!.. А чем же он «духов» убивать-то будет? Автомат-то он забыл! Но не возвращаться же из-за такого пустяка так далеко назад, по столь трудной дороге, тем более, что плечом-то он подпирает оружейную пирамиду! Поставив на пол магнитофон (ну не бутылку ведь ставить – попробуй её потом в темноте найти!), он открыл пирамиду (чего я, хотя и находился в нескольких метрах внизу, не мог видеть в темноте и слышать из-за орущего магнитофона), долго там шарил, пока не наткнулся на автомат. Вытащив тут же из чьего-то подсумка магазин, он подсоединил его к автомату, забросил оружие на ремень через плечо, подобрал магнитофон и пошкандыбал в полной темноте к очередной лестнице наверх, на «вышку»…

По словам парней, находившихся там в это время, наверху стояла напряжённая тишина. Все старались помалкивать, чтобы не разъярить «страшного» лейтенанта, готового взвиться от малейшего вздоха… В это время снизу, от лестницы, стал нарастать звук бодренького музона. Через некоторое время из ПОКОСИВШЕЙСЯ будки выхода на крышу, на фоне огромной Афганской луны, появилась нескладная фигура. Покачнувшись, она поставила орущий маг на ящики. Звук утих, и раздался заплетающийся голос старшины: «Чо, бляти, без старого прапора не можете душманов разогнать!..» Прихлебнув из принесенной бутылки (по-видимому, для «укрепления твёрдости руки и улучшения глазомера»), он поставил её возле магнитофона, сдернул с плеча автомат и, демонстративно передёрнув затвор, выставил его перед собой…

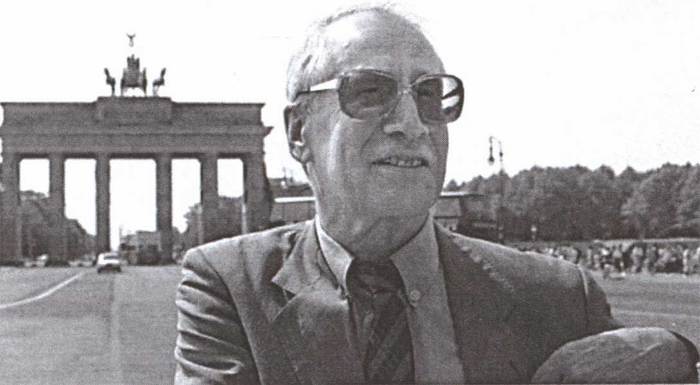

Раздался выстрел-не выстрел, короче грохнуло, полыхнуло пламенем, автомат с брязгом упал на крышу, а прапорщика крутануло, отбросило назад, и он с грохотом и воплями потарахтел по лестнице вниз… Несколько секунд все очумлённо таращились на будку… Первая мысль (как потом говорили ребята) была, что в прапора из чего-то попали… Бросились на лестницу, присвечивая спичками, стали его осторожно осматривать. Весь в пылюге и глине, дико стонет – но никаких следов крови! Кто-то догадался поднять автомат… Да!!! Это снова был мой многострадальный АК-74 №1470073! На этот раз в стволе была уже не трещина, а дыра, и ствол был почти оторван и отогнут под углом около 90*. Окончательно взбесившийся старлей погнал бедного, слегка пришедшего в себя прапорщика пинками вниз.

Я по-прежнему торчал на своем посту, прислушиваясь ко всем звукам и пытаясь догадаться о происходящем. Слышал удаляющуюся и затем затихшую музыку, странный звук выстрела, вопль и грохот, короткую тишину, крики, снова тишину, взрыв хохота, басовитые вопли старшего офицера. Затем раздались шаркающие, шкребущие шаги, вперемежку с горестными стонами и обиженным бормотанием. По лестнице, затем мимо меня, держась за все бока, прохромал старшина, не закрывая за собой дверь, ввалился в свою комнату и, не раздеваясь, со стонами тяжело юркнул под одеяло на кровати. Через несколько минут по лестнице бодренько сбежал С. Захлопнув за собой дверь, он стал изощрённо и витиевато крыть пострадавшего прапора отборными крылатыми выражениями… Я от греха подальше отступил вглубь лестницы, и вскоре был сменён…

Прапорщик за пару-тройку дней отлежался, но, как показали дальнейшие события, никаких выводов из происшествия не извлёк... Вскоре они с СОБом выпили мировую. Мой невезучий автомат был списан на следующий же день после обстрела, вместе с NN-ым количеством выстрелянных снарядов и патронов, как повреждённый во время боя. (Также, заодно, были списаны одна или две уничтоженных «духами»(!?!) бочки – то ли с маслом, то ли с солярой – уже не помню…) Я же через несколько дней получил в оружейке другой автомат, выпросив у прапорщика Ш. компактный «окурок» (АКС-74у №516699), из которого стреляя вскоре на стрельбище, тщательно (по всем правилам) прицеливаясь, выпустил метров со 100, одиночными, четыре магазина (120 патронов) по бутылке (пустой, конечно!) и НИ разу не попал в неё!.. Ну что ж: за то теперь я с ним «круто» смотрюсь на фотографиях.