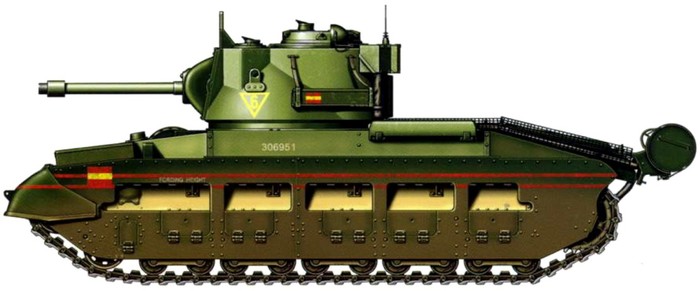

Matilda Frog - австралийская зажигалка

Привет!

Чтобы далеко не ходить от Крокодила, сразу закину пост про другого огнедышащего "зверя".

Итак, как известно, в Тихом океане австралийцы активно воевали с японцами на островах, вдоволь намучившись с упорством противника. Техники у японцев было мало, а та, что встречалась – такое себе. Причин тому было много, но сейчас не о них.

В поддержку австралийцам британцы выдавали свои танки, среди которых имелись пехотные Матильды (2). Мощи этих машин с головой хватало в борьбе с японской БТТ, а пехоту они косили не так хорошо, будучи вооружёнными 40-мм пушечкой (без ОФС) со спаренным пулемётом.

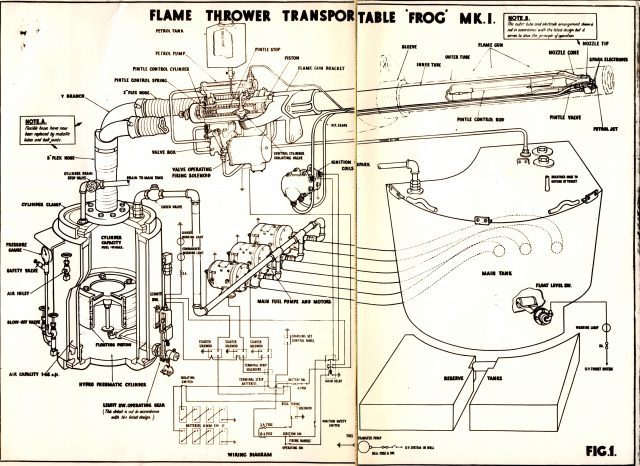

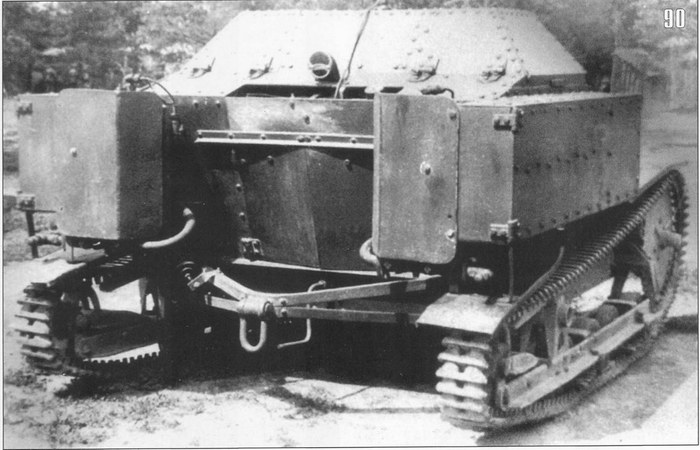

Схема пневматического огнемёта для танка.

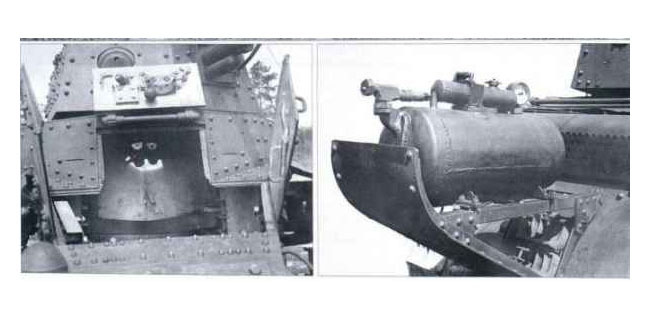

И в 1943 году встал вопрос о повышении потенциала танков в борьбе с живой силой противника. Работы почти сразу пошли в направлении огнемёта. И тут всё было не так просто. Дело в том, что Матильда 2 – танк не с самым просторным боевым отделением. Вставить даже простой пехотный огнемёт вместо курсового пулемёта не представлялось возможным.

Схема расположения огнемёта и всего необходимого в танке.

Тогда австралийские инженеры решили, что придётся распрощаться с пушенькой. Удалив орудие, прицельные приборы и боеукладку, удалось освободить место под заветный пневматический огнемёт. В танке разместили ёмкость с огнесмесью типа «Гелетроль» (364 литра) и баллоны со сжатым воздухом. Часть оборудования устанавливалась в башне на местах наводчика и заряжающего. То есть, в башне оставался один командир.

Рядом с механиком-водителем располагались запасные бачки смеси (в закрытом корпусе), общей вместимостью до 300 литров. Запасную ёмкость можно было расположить на корме корпуса танка. Она была сбрасываемой и не угрожала безопасности экипажа.

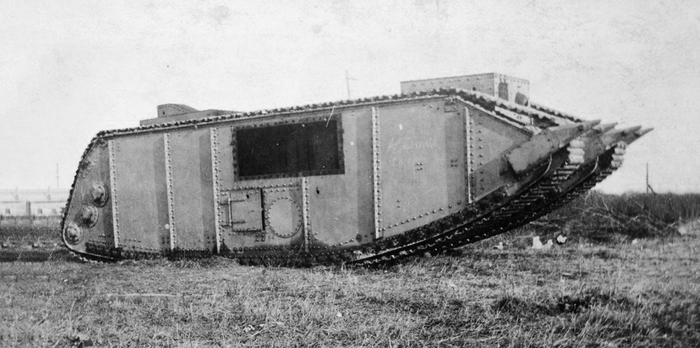

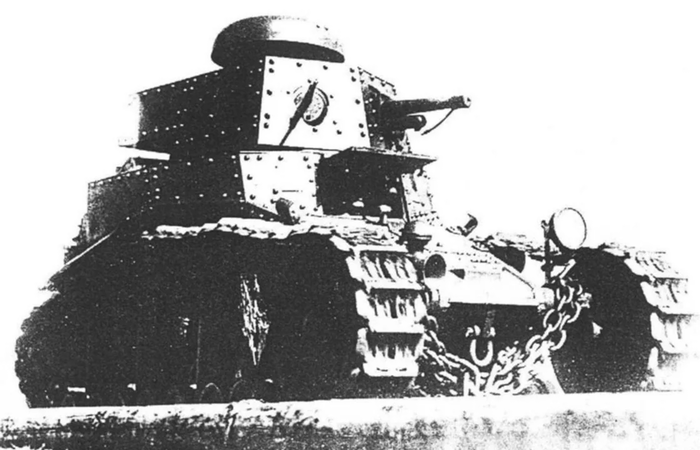

Matilda Frog на пробном огнеметании.

На испытаниях в 1944 году пневматический огнемёт выбрасывал горящую смесь на дальность до 91 метра. Хороший одиночный залп расходовал около 45 литров. Единственный минус – у огнемёта была пауза между залпами для накопления нужного давления. Австралийские огнемётчики быстро догадались расстреливать огнесмесь, чтобы прикрывать танк чёрным дымом, защищая его от обстрела.

Танки «Matilda Frog» базировались на танках модификации Mk IV и Mk V – последних модификациях машины. Всего было выпущено 25 огнемётных танков, среди которых имелись и улучшенные «Matilda Murray» с особыми огнемётами, которые не имели паузы между залпами. Внешне их можно отличить по дымовым гранатомётам на башне. Это позволяло не делать огнеметания на открытой местности для постановки дымовой завесы. Но в джунглях этой особенностью и так редко пользовались.

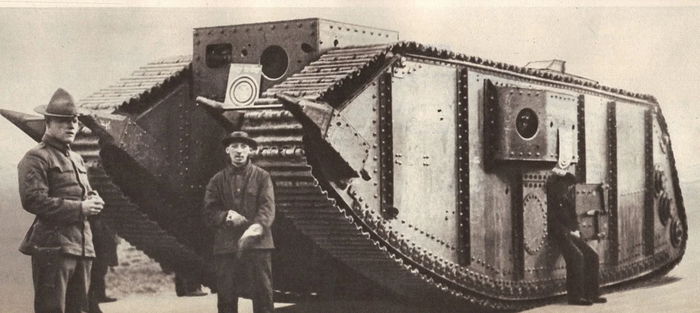

Эти огнемётные танки применяли на Борнео и в Новой Гвинее. Опыт боёв показал, что огнемёт там оказался полезнее пушки. Японские противотанковые средства были бессильны против брони Матильды и те совершенно нагло подъезжали поближе и заливали пылающей огнесмесью японские укрепления. Данных об их потерях вообще нет. Сейчас существует несколько сохранившихся экземпляров.

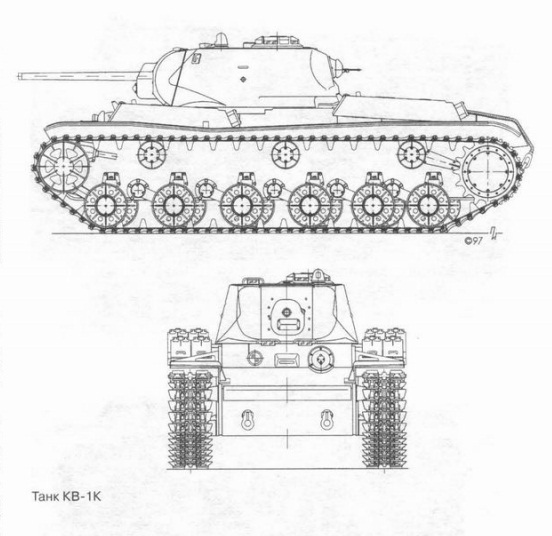

Танк, восстановленный австралийскими умельцами.

Предыдущий пост.