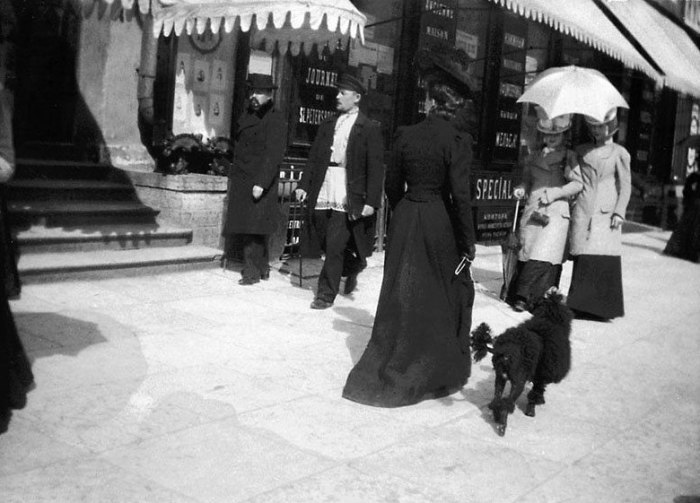

Париж. Всемирная выставка 1900 года

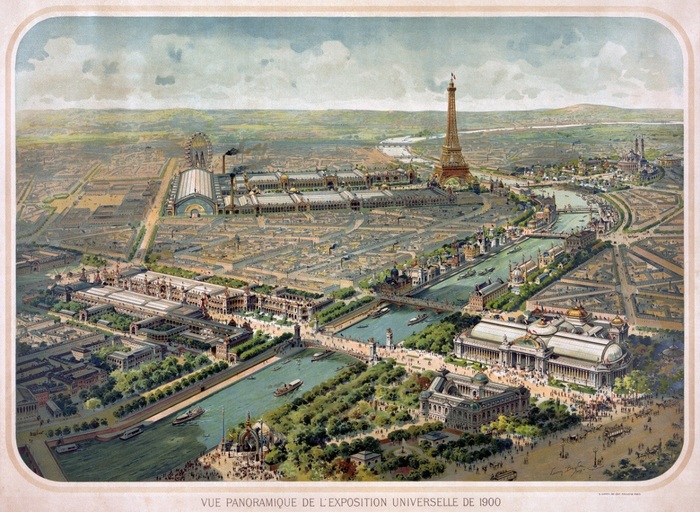

Всемирная выставка 1900 года (фр. Exposition Universelle) проводилась в Париже (Франция) с 15 апреля по 12 ноября 1900 года. Символом выставки стала встреча нового, XX века. Главенствующим стилем на выставке стал ар-нуво. За семь месяцев выставку посетили более 50 млн человек (мировой рекорд того времени) и принесла французской казне доход в 7 миллионов франков. В выставке приняло участие свыше 76 тысяч участников, площадь выставки составила 1,12 км².

Главный вход

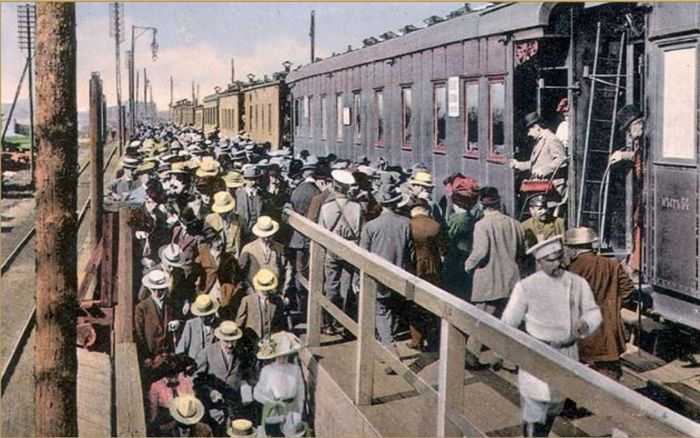

Специально к выставке было сооружено большое количество объектов: Лионский вокзал (напротив которого по этому случаю снесли тюрьму Мазас), вокзал Орсе (ныне музей Орсе), мост Александра III, Большой и Малый дворцы, сквот Улей на Монпарнасе (было задумано как винная ротонда временного пользования). Первая линия парижского метро начала работать во время выставки 19 июля 1900 года. Машинная галерея (Salle des Machines) позже была переделана в Зимний велодром (Vélodrome d’hiver), заслуживший дурную славу во время немецкой оккупации. Помимо этого во время выставки работала троллейбусная сеть.

Частью выставки стали Вторые Олимпийские игры, проходившие целых пять месяцев — с мая по октябрь. Это были первые игры с участием женщин. Соревнования в тринадцати видах спорта из 20 были проведены впервые.

Замок воды

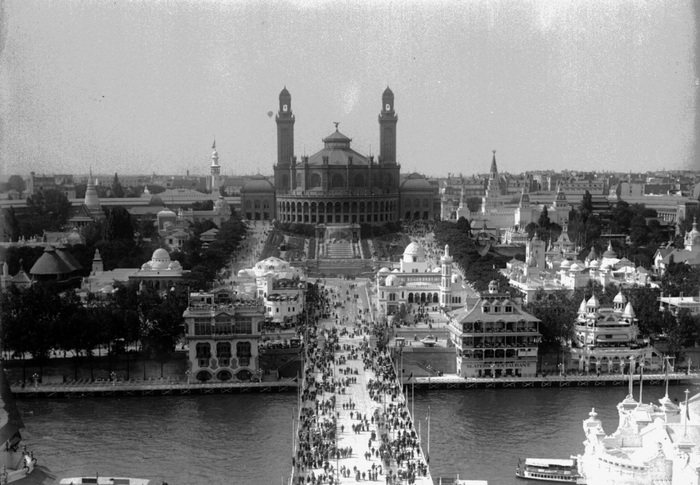

Вид на дворец Трокадеро

Павильон России

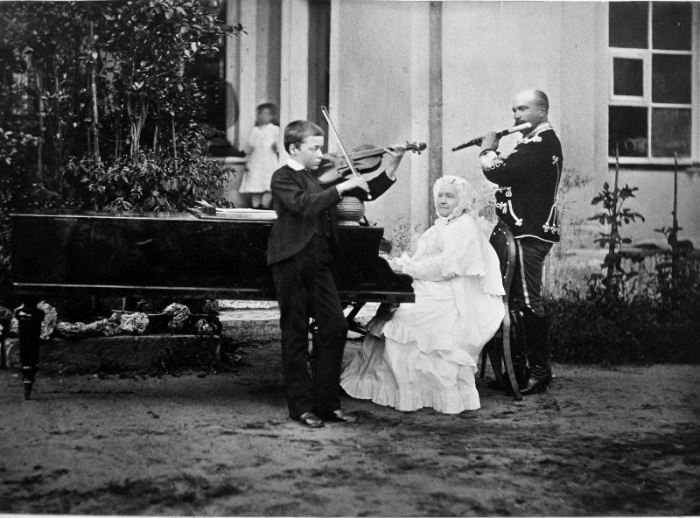

На предыдущих Всемирных выставках Россия была слабо представлена, однако на выставке 1900 года правительство решило продемонстрировать техническую мощь России как можно полнее. Благодаря особым дружественным отношениям России и Франции, для русского отдела была выделена самая большая экспозиционная площадь — 24 000 м²

На участие в выставке Россия потратила 5 226 895 рублей (из них правительство ассигновало 2 226 895, а учреждения и экспоненты 3 000 000 рублей). В работе выставки принимал активное участие Д. И. Менделеев, который был вице-президентом Международного жюри.

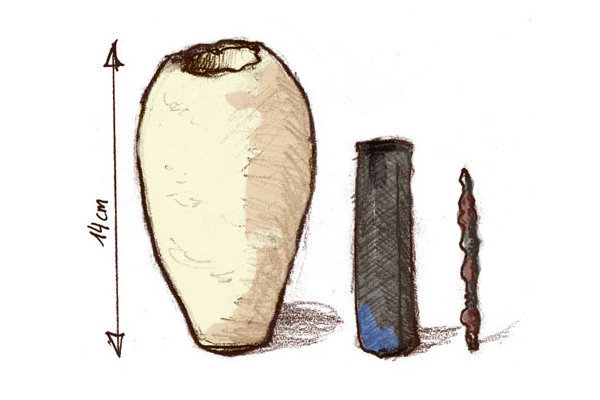

Из представленных на выставке 18 тематических отделов (дворцов) Россия не участвовала лишь в одном — отделе колонизации. Для некоторых частей российской экспозиции были построены отдельные здания, поскольку не хватало выделенной площади. Центральным павильоном оказался построенный по проекту Мельцера Павильон русских окраин, повторяющий архитектуру Московского и Казанского Кремлей. Рядом была отстроена Кустарная улица с типичными русскими барскими хоромами, избами и сельской деревянной церковью. Возле Эйфелевой башни разместился Алкогольный павильон, где действовала установка по ректификации спирта и продавались сувенирные бутылочки с русской водкой.

За время выставки российская экспозиция получила 1 589 наград: 212 высших, 370 золотых медалей, 436 серебряных, 347 бронзовых и 224 почетных отзыва.

Павильон Италии

Павильоны Бельгии, Норвегии и Германии

Павильоны Испании и Монако

Павильоны Швеции и Греции

Павильон Голландской Ост-Индии

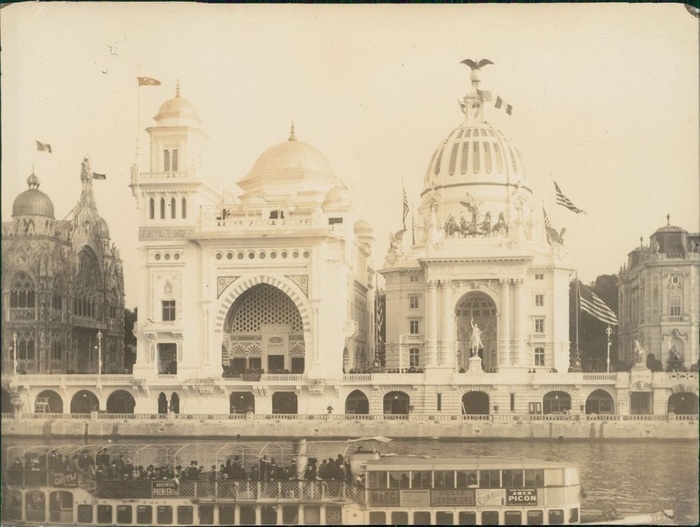

Павильоны Османской империи и США

Китайский павильон

Павильоны Боснии и Герцеговины, Венгрии и Великобритании

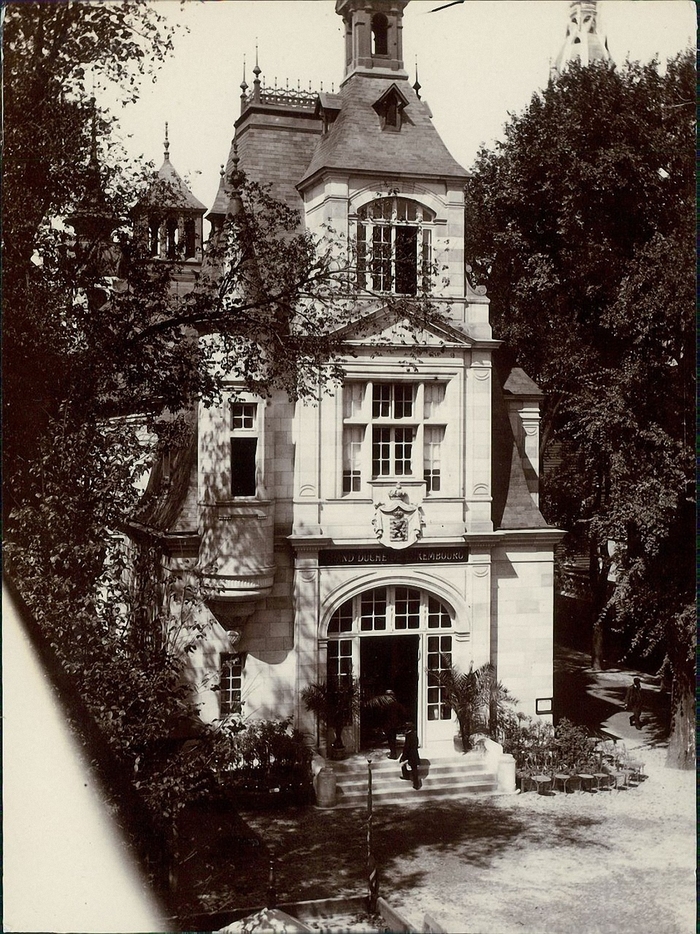

Павильон Люксембурга

Павильон Мадагаскара

Павильон Бельгии

Сувенирная карта выставки