Цеппелины. История.

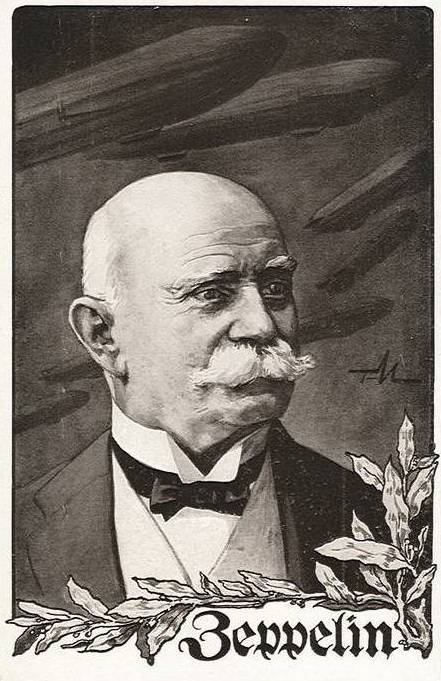

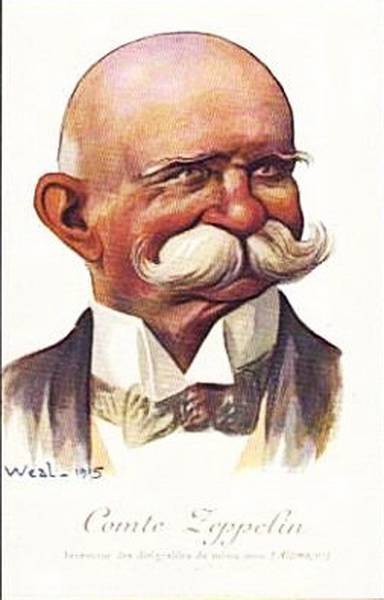

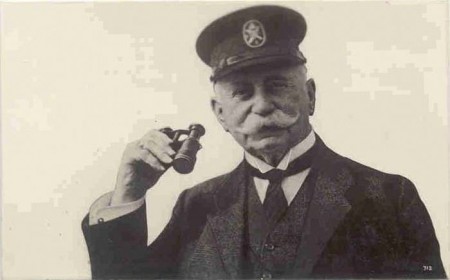

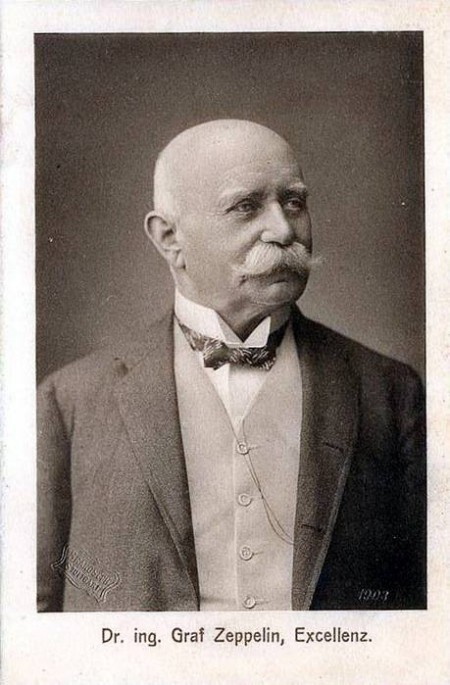

В первой трети двадцатого века энтузиасты воздухоплавания были всенародными героями, в эти годы они с одинаковой легкостью покоряли воздушные просторы и женские сердца. Своими успехами бесстрашные пилоты оказались обязаны немецкому офицеру, побывавшему в Америке во время Гражданской войны в США. Его чрезвычайно заинтересовали аэростаты, которыми противники пользовались для ведения воздушной разведки. Здесь впервые в жизни он поднялся в воздух, и полет над рекой Миссисипи настолько покорил этого человека, что навсегда он связал свою жизнь с воздухоплаванием. Звали немецкого офицера граф Фердинанд фон Цеппелин (8 июля 1838 — 8 марта 1917). И с тех пор слова «дирижабль» и «цеппелин» стали синонимами.

Во время франко-прусской войны 1870-1871 годов уже полковник Цеппелин участвовал в осаде Парижа и видел, как над городом поднимаются шестьдесят воздушных шаров, на которых вывозят почту, военные соединения и политиков.

Фон Цеппелин считал, что огромные дирижабли будут способствовать достижению военного мощи Германии. Однако проект о применении в военных целях аппаратов легче воздуха, направленный в 1887 году кайзеру, был признан несерьезным.

Все чаще в его дневниках появлялись рисунки невиданных аппаратов, порожденных его фантазией. Все чаще в Берлине хмурили брови, получая новые и новые, как казалось, нелепые проекты создания армады управляемых воздушных кораблей.

Дело дошло до конфликта с самим императором Вильгельмом II.

Раздражающему командование графу-фантазеру присвоили звание генерал-лейтенанта и в 1890 году уволили из армии.

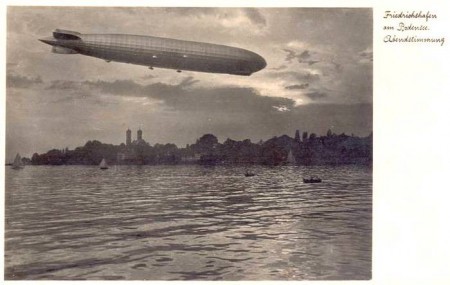

Цеппелин вернулся в места своего детства. На собственные деньги на берегу Боденского озера он открыл небольшую мастерскую и нанял молодых талантливых инженеров. Целых восемь лет потребовалось, чтобы подготовиться к строительству первого дирижабля. За эти годы в округе к нему прилепилось прозвище граф-дурак – мало кто понимал, чем занимается этот сумасброд, тратя семейные деньги рода Цеппелинов.

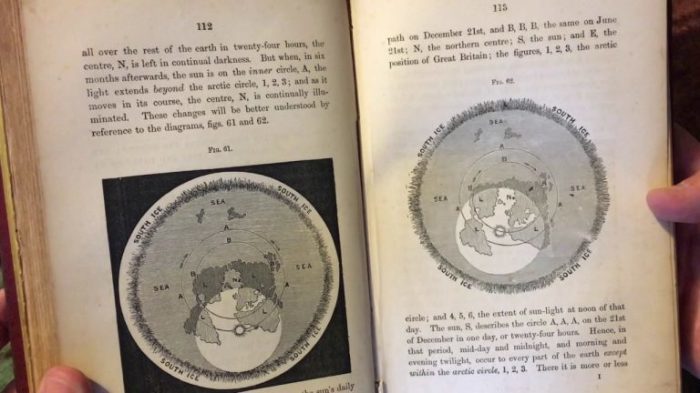

Дирижабли могут быть трех видов: мягкие – с корпусом из прорезиненной ткани, полужесткие – с металлической фермой вдоль днища, и жесткие – с металлическим каркасом, на который натянута ткань.

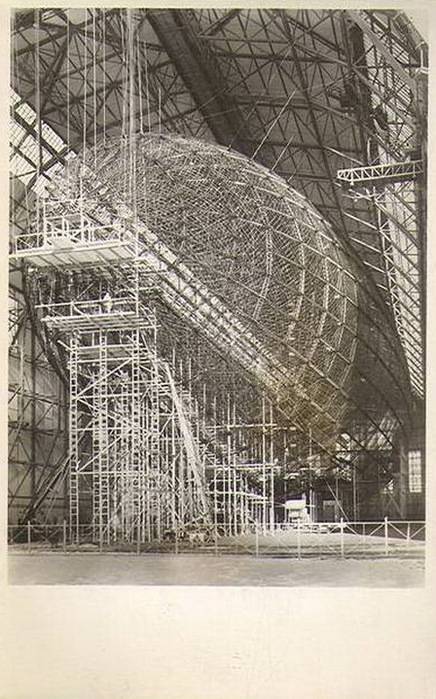

Граф строил жесткий тип. В качестве подъемного газа использовались мешки с водородом, которыми наполняли каркас дирижабля. Снизу к днищу корпуса крепилась гондола управления и гондола с моторами. Каркас делали из новомодного и невероятно дорогого алюминия.

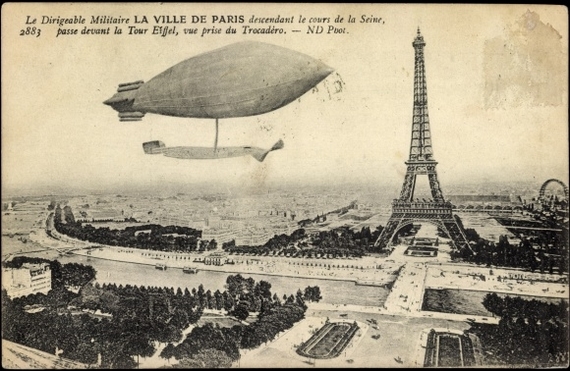

Цеппелин был не первым строителем дирижаблей. В 1899 году француз Сантос-Дюмон на своем аппарате облетел Эйфелеву башню.

Однако Цеппелин был первым, кто отнесся к своему увлечению как к бизнесу. Кроме того он обладал значительным капиталом, а его другом детства был сам король Вюртембергский, позволивший построить на Боденском озере ангар для первых аппаратов. В 1898 году было создано акционерное общество, одну треть капитала внес граф.

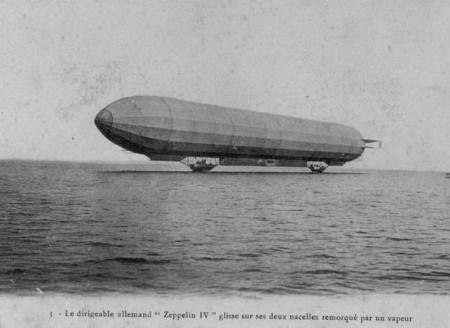

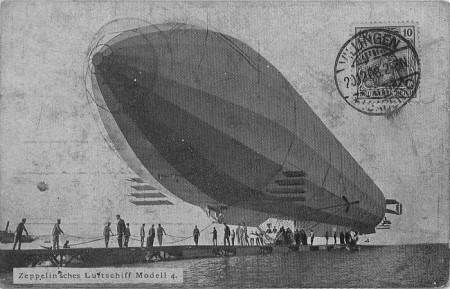

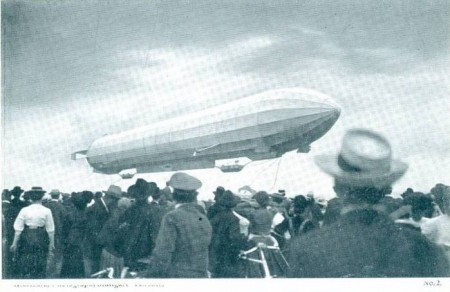

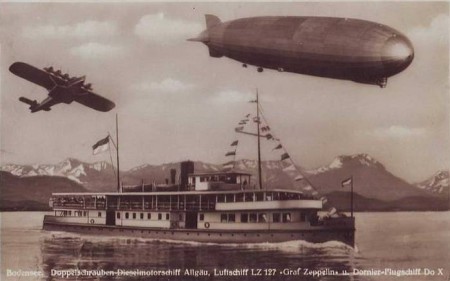

Его первый «цеппелин» поднялся в небо над Боденским озером недалеко от Фридрихсхафена в июле 1900 года. Множество людей с замиранием созерцало, как в течение 18 минут 127-метровый дирижабль совершал полет. Им управлял сам граф. Аппарат оказался медленным и неуклюжим. В движение его приводили два слабых двигателя Даймлера.

После 20 минут полета его пришлось посадить на воду Боденского озера. Разочарованные акционеры потребовали свои деньги обратно, и Цеппелин выкупил их доли. Второй дирижабль LZ-2 был построен только в 1906 году – однако при взлете у него отвалились двигатели, и неуправляемый корпус с трудом опустили на воду озера.

В 1908 году семидесятилетнему графу удалось пробыть в воздухе восемь часов на борту LZ-4 и даже слетать в соседнюю Швейцарию. Но в том же году Цеппелин был вынужден экстренно посадить очередной аппарат из-за неисправности моторов. В ту же ночь налетевшая буря полностью уничтожила привязанный к земле дирижабль. Это была катастрофа! Собственные деньги графа кончились, в газетах над ним смеялись, а стратеги из Берлина перестали даже отвечать на его предложения.

После гибели LZ-4 у Цеппелина уже не оставалось средств на строительство нового аппарата.

Но тут произошло чудо. Обыватели, узнавшие из газет об очередной катастрофе «безумного графа», стали присылать ему деньги. За несколько дней Цеппелин получил сумму, которой хватило на изготовление очередного дирижабля. В Берлине наконец-то заметили невероятное усердие графа, и император лично выделил полмиллиона марок для поддержания его проектов.Потом была создана компания по строительству дирижаблей (Luftschiffbau Zeppelin GmbH) и на свет появились другие «цеппелины». Графа перестали считать чудаком – он обрел известность. «Величайшим немцем XX века» стал называть его кайзер.

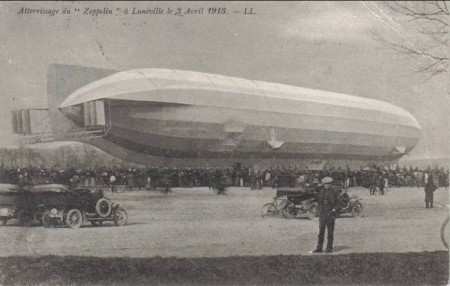

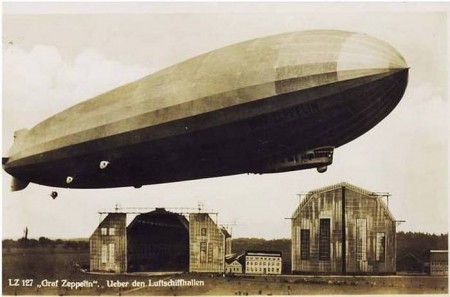

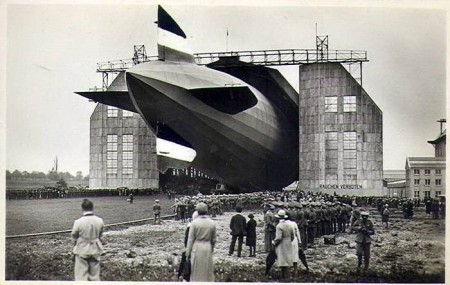

В 1909 году Фердинанд фон Цеппелин основал первую в мире транспортную авиакомпанию «Германские дирижабли» (Deutsche Luftschiffahrts – Aktien – Gesellschaft). Через год начались регулярные полеты четырех дирижаблей внутри Германии.Для этого в крупнейших городах построили специальные огромные ангары и причальные мачты. Особое внимание граф уделял пропаганде полетов на своих кораблях. Впрочем, почти сразу же дирижабли стали символом нового века и всемогущества техники.

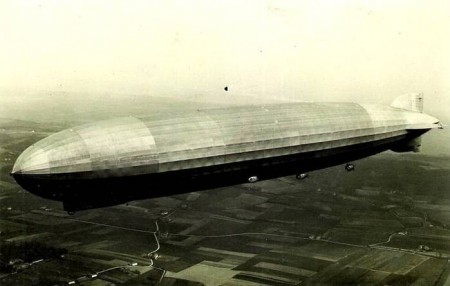

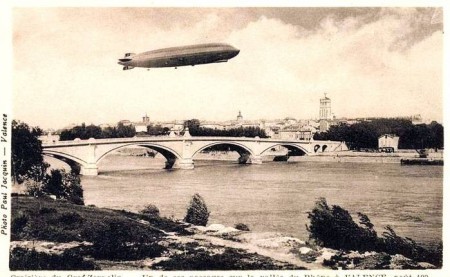

Этому способствовала невероятная красота этих сигарообразных аппаратов и поражающие воображение размеры. Каждое появление дирижабля сопровождалось столпотворением. При этом с 1909 по 1914 год не произошло ни одной аварии. Дирижабли «Граф Цеппелин» и «Гинденбург» совершали полеты из Германии через Рио-де-Жанейро в Лейкхерст и обратно.«Цеппелины» отличались огромными размерами и по форме напоминали сигару. Металлический каркас был обтянут снаружи тканью. Внутри дирижабля либо под ним находилась гондола с экипажем, здесь же располагались пассажиры. Для подъема аэростата в небо использовали водород, хранившийся в корпусе дирижабля, в многочисленных отсеках или баллонах.

Граф продолжал технически совершенствовать свои дирижабли. В 1909 году он нанял инженера Вильгельма Мейбаха, который до этого работал на заводе Даймлера. Мейбах возглавил дочернее подразделение компании Цеппелина, которое стало заниматься производством двигателей для дирижаблей.После Первой мировой войны именно это подразделение превратилось в самостоятельную компанию Maybach Motornbau, создавшую легендарные машины.Однако основной толчок развитию бизнеса Цеппелина дали, конечно же, заказы для армии. К 1914 году военные получили от Цеппелина 12 аппаратов. Дирижабли привлекали их как возможность наконец-то добраться до Англии.

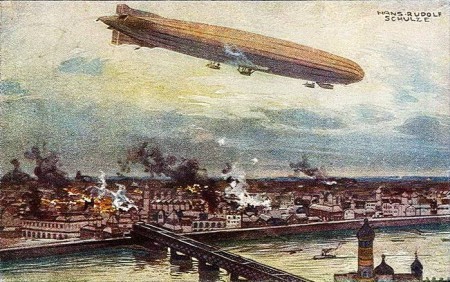

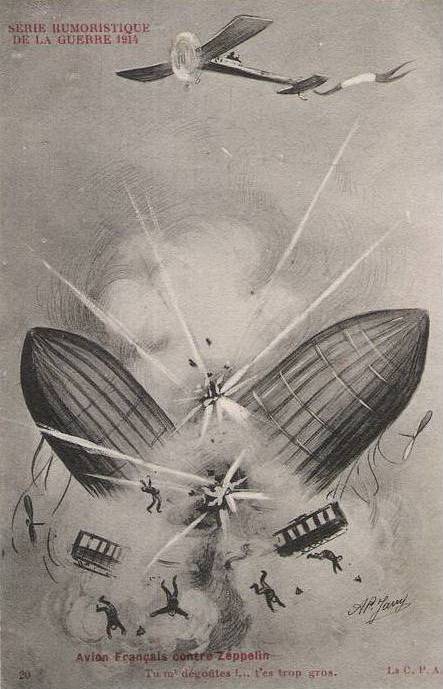

В мае 1915-го впервые в истории человечества произошла воздушная атака – армада цеппелинов бомбила лондонский Ист-Энд. С военной точки зрения результат был ничтожен – погибли семь портовых рабочих. Однако психологически была одержана важная победа – теперь никто не мог чувствовать себя спокойно даже в тылу.

Впрочем, оборотной стороной этого была общенациональная ненависть в Англии ко всему немецкому. Сами дирижабли в то время англичане называли не иначе как babykillers – убийцы детей.Цеппелины стали прекрасным символом превосходства, но в бою они были очень уязвимы. К 1917 году Германия потеряла почти всю свою воздушную армаду – 106 кораблей было сбито.

В 1917 году умер граф Фердинанд фон Цеппелин. Его бизнес возглавил Хьюго Эккнер, бывший пресс-атташе компании. Однако по условиям Версальского мира проигравшей войну Германии было запрещено использовать дирижабли.Победители разделили все оставшиеся после войны цеппелины и вывезли их из страны как трофеи. Ангары и причальные мачты были уничтожены (хотя, например, ангар под Берлином практичные немцы использовали как кинопавильон знаменитой студии УФА).

Казалось, это конец. Заводы Цеппелина простаивали. Однако Хьюго Эккнер нашел выход – под заказ Соединенных Штатов в 1920 году он построил дирижабль LZ-126. Причем американцы хотели наполнять этот корабль не опасным водородом, а недавно открытым гелием, который хоть и был в десятки раз дороже, но обладал важным преимуществом – не воспламенялся.

Заокеанские деньги спасли компанию от банкротства. А в 1923 году Эккнер создал совместное предприятие с американской корпорацией Gооdyear, которая получила патенты Цеппелина и немецких специалистов. Благодаря этим мерам удалось пережить тяжелые времена и дождаться отмены всех послевоенных ограничений в 1925 году. Начался золотой век немецкого дирижаблестроения.

Эпоха «цеппелинов» достигла расцвета в 1929 году, когда «Граф Цеппелин» совершил кругосветное путешествие. Стартовав в Лейкхерсте, дирижабль облетел земной шар с запада на восток за 21 день, сделав остановки во Фридрихсхафене, в Токио, в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе.

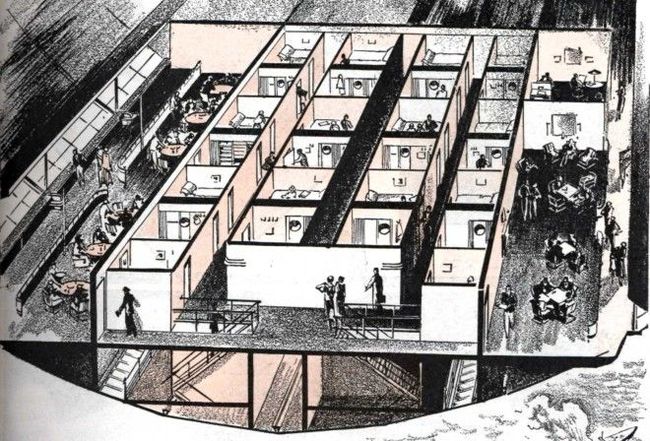

В книге «Гинденбург» – иллюстрированная история» говорится: «В тот момент популярность «Графа Цеппелина» была почти мистической. Где бы он ни появлялся, повсюду он производил сенсацию. Не будет ошибкой сказать, что это был самый известный из всех когда-либо существовавших воздушных кораблей, включая и современный «Конкорд».Путешествие в дирижабле отличалось от полета в современном самолете. Представьте себя на борту «Гинденбурга», который по длине в три раза превосходил современный аэробус, а по высоте был равен 13-этажному зданию. Вам отводят не кресло, а целую каюту с кроватью и туалетом. При взлёте не нужно пристегивать ремни. Можно стоять в каюте, прогуливаться по салону или палубе, смотреть в окна. Все эти помещения находились в огромном «брюхе» дирижабля, рассчитанном на 50 пассажиров. В ресторане столы под белыми крахмальными скатертями были сервированы серебряными приборами и фарфоровой посудой. А в салоне был даже небольшой рояль.

Двигаясь со скоростью 130 километров в час на высоте 200 метров над уровнем моря, «Гинденбург» в 1936 году совершил свой самый быстрый перелёт через Северную Атлантику за 43 часа.Одним из самых больших врагов «цеппелинов» была непогода. Из 24 дирижаблей, построенных компанией графа Цеппелина, 8 вышли из строя из-за непогоды. В 1925 году американский дирижабль «Шенандоа» сильными ветрами разорвало в клочья. Гибель двух других дирижаблей, вызванная суровыми погодными условиями, положила конец эпохе дирижаблей в Америке.

Тем не менее, в Германии по-прежнему верили в надежность «цеппелинов» и продолжали их производство. Но в мае 1937 года произошла катастрофа, потрясшая весь мир.

Гибель «Гинденбурга» завершила эпоху гигантских дирижаблей, длившуюся более 30 лет.