Академики РАН подписали открытое письмо с критикой директора ФСБ за слова о чекистах и «перегибах» в годы репрессий

Академики и члены-корреспонденты РАН раскритиковали интервью директора ФСБ Александра Бортникова, которое он дал «Российской газете» накануне Дня работника органов безопасности и столетия спецслужбы. Прочитать его можно здесь

Обращение группы академиков и член-корреспондентов РАН

Комментарии к интервью директора ФСБ А. В. Бортникова

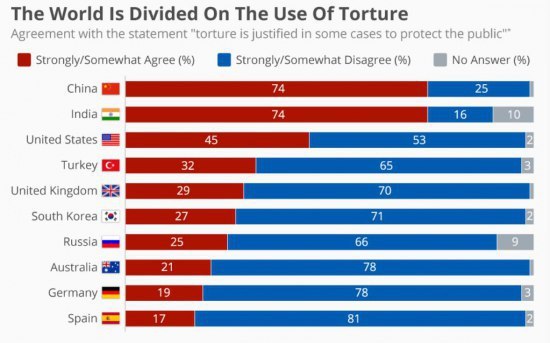

По-видимому, впервые после XX съезда КПСС (1956 год) одно из высших должностных лиц нашего государства оправдывает массовые репрессии 1930–40-х годов, сопровождавшиеся неправосудными приговорами, пытками и казнями сотен тысяч ни в чем не повинных наших сограждан.

Указанные репрессии затронули и научное сообщество, расстреляны или погибли в лагерях тысячи ученых и инженеров, что принесло непоправимый вред отечественной науке и технике. Вспомним здесь академика Н. И. Вавилова, профессора Л. В. Шубникова, профессора С. П. Шубина и многих других. Чудом выжили Л. Д. Ландау, С. П. Королев, В. П. Глушко, столь много сделавшие потом для страны. Эти имена, как правило, известны широкой публике. К сожалению, немногие кроме специалистов представляют, какое огромное количество замечательных ученых, продвинувших науку в самых разных областях, было уничтожено в расцвете своей деятельности. Это — гениальный физик-теоретик М. П. Бронштейн, академик, геолог И. Ф. Григорьев, обвиненный во вредительстве при поиске урановых месторождений, погиб в тюрьме профессор Д. Ф. Егоров — математик, один из основателей современного функционального анализа. Был репрессирован профессор-теплотехник Л. К. Рамзин, который изобрел прямоточный котел, языковед Е. Д. Поливанов, агроном Н. М. Тулайков, генетик И. И. Агол, философ Г. Г. Шпет, конструктор ракет Г. Э. Лангемак. Оказались репрессированными руководители Пулковской обсерватории. Список огромен.

Перед войной была разгромлена армия. В 1937–1938 годах было репрессировано почти две трети высшего командного состава РККА, живыми из заключения вышли немногие. Потери среди высшего командного состава за все время Великой Отечественной войны были существенно меньшими.

Миллионы советских людей оказались в тюрьмах и лагерях, многие из них не вернулись, целые народы подверглись переселению из мест исторического проживания.

Нам неясна цель пространного интервью г. Бортникова. Что это — напутствие новому президенту? Ностальгия по старым временам или пропаганда новой доктрины?

В любом случае мы решительно протестуем против ревизии представлений о бесчеловечной и антинародной сущности репрессий и призываем всех здравомыслящих людей, не желающих своим детям пережить ужасы 1930-х годов, присоединиться к нашему протесту.

Алпатов В. М., чл.-корр. РАН

Аникин А. Е., академик РАН

Апресян Ю. Д., академик РАН

Аранович Л. Я., чл.-корр. РАН

Арсеев П. И., чл.-корр. РАН

Белавин А. А., чл.-корр. РАН

Бондаренко Д. М., чл.-корр. РАН

Бурлак С. А., проф. РАН

Васильев В. А., академик РАН

Глазов М. М., чл.-корр. РАН

Данилян Г. В., чл.-корр. РАН

Дворкович А. В., чл.-корр. РАН

Дыбо А. В., чл.-корр. РАН

Захаров В. Е., академик РАН

Иванчик А. В., чл.-корр. РАНИ

ванчик А. И., чл.-корр. РАН

Кудрявцев Я. В., проф. РАН

Молдован А. М., академик РАН

Пухначев В. В., чл.-корр. РАН

Ритус В. И., чл.-корр. РАН

Розанов Н. Н., чл.-корр. РАН

Саранин А. А., чл.-корр. РАН

Сибельдин Н. Н., чл.-корр. РАН

Скляров Е. В., чл.-корр. РАН

Смелянский Р. Л., чл.-корр. РАНСоколовский Г. С., проф. РАН

Стишов С. М., академик РАН

Успенский Ф. Б., чл.-корр. РАН

Хазанов Е. А., чл.-корр. РАН

Чаплик А. В., академик РАН

Ширяев А. А., проф. РАН

Яковлев Д. Г., чл.-корр. РАН

https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/12/22/746278-ros...