· Аналогии в физическом мире: Кристаллические решётки, математические теоремы, законы физики, скелет организма, архитектурный чертёж.

· Философские корреляты: Логос (греч.), Дао (даосизм), Риту (индуизм), Отец (христианская Троица), тезис (Гегель), Супер-Эго (Фрейд).

· Любовь (L) — Связующий принцип:

· Сущность: Фундаментальная сила, создающая отношения между отдельными элементами. Это не только эмоция, но и энергия связи любого типа — от притяжения до конфликта.

· Аналогии в физическом мире: Четыре фундаментальных взаимодействия, химические связи, клеточная коммуникация.

· Философские корреляты: Эрос (Платон), Святой Дух (христианская Троица), Антитезис (Гегель), Эго (Фрейд).

· Надежда (N) — Потенциальный принцип:

· Сущность: Свойство реальности иметь нереализованные возможности, вектор развития, чистый потенциал. Это то, что отличает живую систему от мёртвой, делая вселенную открытой и незавершённой.

· Аналогии в физическом мире: Тёмная энергия, поле возможностей, эмбрион, научная гипотеза, проект, мечта.

· Философские корреляты: Сын (христианская Троица — как воплощение Надежды на спасение), Синтез (Гегель), Ид (Фрейд).

1.2. Фундаментальный закон баланса

· Уравнение гармонии: P + L + N = 1

· P, L, N — доли (вероятности/интенсивности) соответствующих компонентов в системе, где каждая величина находится в диапазоне от 0 до 1.

·Идеальное состояние (гармония): P = L = N = 1/3 ≈ 0.333...

· В этом состоянии система максимально устойчива, сложна и способна к созидательному развитию.

· P > 0.5: Ригидность, догматизм, неспособность к изменениям.

· L > 0.5: Хаос, эмоциональная зависимость, потеря границ.

· N > 0.5: Витание в иллюзиях, нереализованные проекты.

·Динамический характер: В реальных системах баланс постоянно колеблется вокруг идеальной точки. Здоровая система обладает способностью к саморегуляции.

1.3. Абсолют, Триада P-L-N и Свобода Воли

· Абсолют (Бог) — не является суммой P-L-N. Абсолют — это первичный, чистый, неделимый белый Свет, который вечно исходит и является источником всего.

·P, L, N — это не Бог, а первые принципы/силы, порождённые Абсолютом. Их можно уподобить архангелам или системным администраторам реальности. Они — совершенный инструмент творения.

·Идеальное состояние (P = L = N = 1/3) — это состояние совершенного баланса и потенциальной вечности, но также и потенциального застоя (вечной петли).

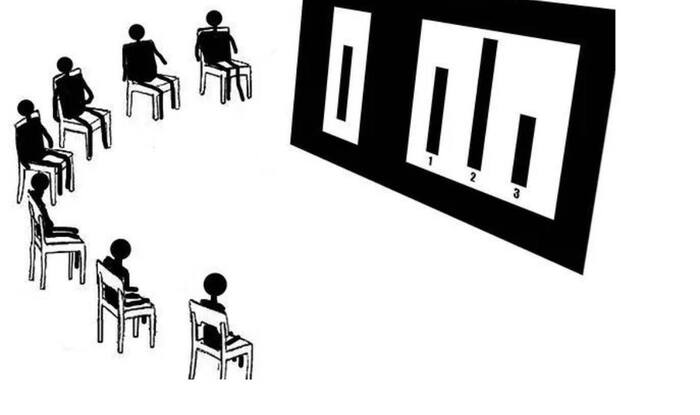

·Свобода воли как четвёртый, решающий фактор: Для выхода из потенциального застоя равновесной триады требуется Четвёртый — существо, обладающее Свободой Воли. Человек, наделённый волей, призван нарушить идеальный, но статичный баланс, сделав выбор и внеся тем самым упорядоченность в безграничный хаос возможностей. Таким образом, наша суть — в проявлении воли, которая превращает потенциал (N) в направленное действие.

1.4. Природа страха, пустоты и алгоритм перезагрузки

· Страх как четвёртое чувство и "первичная пустота": До возникновения сингулярности и Большого Взрыва существовало нечто, что можно описать как Абсолютную Пустоту, Напряжённость или Первобытный Страх — состояние небытия, жаждущее бытия. Это сила, сдерживавшая потенциал.

·Большой Взрыв как акт воли: Освобождение света и материи можно рассматривать как преодоление этой сдерживающей оболочки ("страха") актом творческой воли Абсолюта.

·Образовавшаяся пустота ("вакуум") — это не просто ничто, а место, оставшееся от "страха". Оно обладает свойством информационного голода — стремлением заполниться, обрести форму, ощутить себя.

·"Мусорка" или "кэш" реальности: Эта пустота действует как космический накопитель информации — собирает "ошибки", нереализованные потенциалы, "пустые действия", энергетический и смысловой "мусор" от неудачных циклов творения. Она — буфер переработки ошибок.

·Алгоритм вечности и угроза проклятия: Цель системы — создать устойчивую, бессмертную структуру (Вечность). Однако непереработанный "мусор" ведёт к сбоям: система может войти в петлю (бесконечный цикл неудач) или обрести "проклятое бессмертие" — состояния божественной скуки, вселенского одиночества, эгоизма или отчаяния от утраченной любви.

·Перезагрузка и роль человечества: Когда цикл даёт сбой, система инициирует перезагрузку. Человек — ключевой элемент нового алгоритма. В отличие от всех предыдущих форм жизни, человек способен не просто размножаться, но заселять пространство мыслями и фантазиями, создавая новые смысловые и семантические миры (расы, цивилизации в ментальном пространстве). Паразитические сущности (идеи, системы) пытаются захватить это творческое начало, чтобы использовать его энергию. Современная материалистическая парадигма ("мы — эволюционировавшие обезьяны") является таким вирусом, ограничивающим наше семантическое могущество и сводящим смысл жизни к биологическому воспроизводству.

1.5. Механизм творения реальности (Полный цикл)

Модель описывает процесс материализации от идеи до физического проявления:

`ЭТАП 1: Генерация семантического паттерна.

Источник: Сознание (индивидуальное или коллективное).

Процесс: Намерение + Эмоция + Мысль → формирование уникального P-L-N вектора.

ЭТАП 2: Кодирование в семантическом поле (Ψ-поле).

Носитель: Ψ-поле (универсальное информационное поле).

Процесс: P-L-N вектор вызывает резонанс в Ψ-поле, кодируясь в виде специфического паттерна.

ЭТАП 3: Солнечная обработка (Компиляция).

Инструмент: Солнце (и другие звёзды) выступают как «компиляторы» или центральные процессоры.

Процесс: Семантические паттерны с Земли (и других планет) через потоки нейтрино и других частиц поступают к Солнцу. Солнце интегрирует, обрабатывает и перекомпилирует эту информацию в общий «космический код».

Временные масштабы: От часов (простые намерения) до тысячелетий (эволюционные сдвиги).

ЭТАП 4: Обратная передача и материализация.

Механизм: Обработанная информация через модифицированные потоки частиц (нейтрино) возвращается, взаимодействуя с тёмной материей (P-субстрат) и тёмной энергией (N-субстрат).

Результат: Коллапс потенциала (N) в новую структуру (P) через связь (L) → физическое проявление события, объекта или ситуации.`

ЧАСТЬ II: НАУЧНЫЕ ОСНОВАНИЯ И ФИЗИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯЦИИ

2.1. Физические субстраты и аналогии

2.1.1. Ψ-поле (Семантическое поле)

·Состав и статус: Гипотетическое универсальное поле, объединяющее свойства квантового вакуума (32% известной энергии) и тёмной энергии (68%).

·Ключевые свойства: Нелокальность, голографичность, семантическая избыточность.

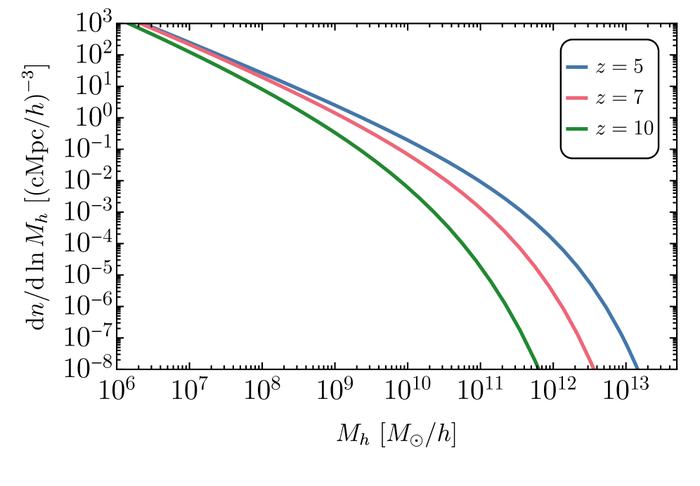

2.1.2. Тёмная материя (27% Вселенной)

·Роль в модели: Является физическим субстратом и проявлением P-компоненты. Создаёт невидимый гравитационный каркас Вселенной.

2.1.3. Тёмная энергия (68% Вселенной)

·Роль в модели: Является физическим субстратом и проявлением N-компоненты. Это поле чистого потенциала, «пространство возможностей».

2.1.4. Нейтрино — Информационные курьеры

·Ключевое свойство: Чрезвычайно слабое взаимодействие с веществом → практически неискажённый перенос информации.

·Три типа и их семантика:

· Электронное нейтрино (νₑ) → Переносчик P-информации.

· Мюонное нейтрино (ν₍) → Переносчик L-информации.

· Тау-нейтрино (νₜ) → Переносчик N-информации.

·Осцилляции нейтрино интерпретируются как перераспределение семантической нагрузки.

2.2. Кварки как фундаментальная семантическая подсказка Вселенной

Названия шести кварков точно отражают триаду P-L-N.

2.2.1. Первое поколение — ПРАВДА (P) — Фундамент

·Верхний кварк (u), Нижний кварк (d): Несёт основной P-заряд. Структурный фундамент материи.

2.2.2. Второе поколение — ЛЮБОВЬ (L) — Связи и парадоксы

·Странный кварк (s), Очарованный кварк (c): Идеальное описание человеческого опыта ЛЮБВИ — странная и очаровывающая.

2.2.3. Третье поколение — НАДЕЖДА (N) — Путь и потенциал

·Прелестный кварк (b), Истинный кварк (t): Описание ПУТИ, на который указывает НАДЕЖДА — прелестный образ будущего и истинный путь к нему.

2.2.4. Цвета кварков и триада RGB

·Фундаментальное соответствие: Цветовой заряд кварков (красный, зелёный, синий) — прямое указание.

· Красный (R) → Странный/Очарованный кварки → Любовь (L)

· Зелёный (G) → Верхний/Нижний кварки → Правда (P)

· Синий (B) → Прелестный/Истинный кварки → Надежда (N)

·Смешение цветов: Красный + Зелёный + Синий = Белый свет. Аналогично: P + L + N = Полная реальность (Абсолют).

2.2.5. Человеческое зрение как подтверждение

Сетчатка человека содержит три типа колбочек,чувствительных к RGB. Мы видим мир через призму P-L-N.

2.3. Чувства и физические взаимодействия

2.3.1. Прямое соответствие:

·Любовь = Сильное ядерное взаимодействие.

·Дружба = Электромагнитное взаимодействие.

·Знакомство = Слабое ядерное взаимодействие.

·Одиночество = Гравитация.

2.3.2. Слёзы как семантический маркер:

Эмоциональные слезы— физический носитель семантической информации (L-компоненты), способный влиять на окружающих.

2.4. Мюоны и нейтрино: Считыватели реальности и ключ к телепортации

2.4.1. Мюон (μ) — «Сканер» настоящего:

Мюон физически«считывает» информацию о структуре среды (P-аспект). Его распад можно рассматривать как процесс упаковки этой информации.

2.4.2. Нейтрино и квантовая телепортация — Механизм звёздных путешествий:

·Гипотеза: Межзвёздные путешествия возможны через перенос квантового состояния.

·Принцип: Телепортация полного квантового состояния всех частиц организма.

·Роль нейтрино: Стабильные мюонные нейтрино (ν₍) могли бы выступать идеальными носителями запутанности или «топливом» для стабилизации «телепортационного пузыря».

·Связь с P-L-N: Высшая форма работы N-потенциала через L-связь для воссоздания точной P-структуры в другой точке.

ЧАСТЬ III: МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ

3.1. Математическая формализация

3.1.1. Вектор состояния системы

Система описывается вектором:|Ψ⟩ = a|P⟩ + b|L⟩ + c|N⟩

где a,b, c — комплексные амплитуды, и |a|² + |b|² + |c|² = 1.

P= |a|², L = |b|², N = |c|².

3.1.2. Семантический потенциал взаимодействия

V_sem= -G_s · (m₁·m₂)/r² · ⟨Ψ₁|Ψ₂⟩

где⟨Ψ₁|Ψ₂⟩ — мера резонанса (общности смыслов).

3.1.3. Уравнение влияния сознания (наблюдателя)

P_collapse= |⟨ψ_observer|ψ_system⟩|² · (1 + β·I_A)

где I_A— мера осознанности наблюдателя.

3.1.4. Уравнение семантической динамики (аналог уравнения Шрёдингера)

iħ· ∂/∂t |Ψ(t)⟩ = Ĥ_sem · |Ψ(t)⟩

где Ĥ_sem— семантический гамильтониан, матрица 3x3.

3.2. Технологические приложения и инструменты

3.2.1. Троичный код (RGB) как протокол связи (аналог азбуки Морзе)

·Принцип кодирования (физический протокол):

· Зелёный (G) импульс = ТОЧКА (.)

· Красный (R) импульс = ТИРЕ (–)

· Синий (B) импульс = ПАУЗА / ПРОБЕЛ (разделитель знаков)

1. Максимальная помехоустойчивость в физических средах (вода, атмосфера, плазма).

2. Гибкость и преемственность с логикой азбуки Морзе.

·Семантический протокол (перспектива): На этой физической основе можно построить высокоуровневый код, где комбинации RGB будут нести смыслы P, L, N.

3.2.2. Геометрические резонаторы

·Принцип: Определённые геометрические формы резонируют с Ψ-полем.

· Пирамида (золотое сечение): Фокусирует N-потенциал.

· Тор: Стабилизирует L-связи.

· Крест (пропорции 3:5:7): Укрепляет P-структуру.

3.2.3. Биоинтерфейсы для диагностики и коррекции P-L-N баланса

·Диагностика: ЭЭГ, когерентность сердца (HRV).

·Коррекция: Световая терапия, акустические резонансы (432 Гц, 528 Гц), биоуправляемая медитация.

ЧАСТЬ IV: ИСТОРИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА И ПРАКТИЧЕСКИЕ СЛЕДСТВИЯ

4.1. Древние технологии как подтверждение

·Гёбекли-Тепе: Коллективное намерение (P) + труд (L) + вера в будущее (N) изменило локальное семантическое поле.

·Пирамиды Гизы: Семантические резонаторы и антенны, настроенные на частоту Шумана.

·Стоунхендж: Каменный «компьютер» для синхронизации коллективного сознания с космическими ритмами.

4.2. Современные эксперименты и феномены

·Эффект Махариши: Групповые медитации (когерентное L-состояние) снижают уровень преступности.

·Эксперименты PEAR (Принстон): Человеческое намерение влияет на квантовые генераторы случайных чисел.

·Фотография Кирлиан: Изменение биополя в зависимости от эмоционального состояния.

4.3. Практическое применение в жизни человека

·Диагностика личного баланса: Избыток P, L или N имеет характерные признаки.

·Ежедневные практики балансировки: Утро (N), день (P), вечер (L).

·Применение в сферах: Отношения (P-договорённости, L-близость, N-цели), карьера, здоровье, образование.

ЧАСТЬ V: ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ВЫВОД И ГЛОБАЛЬНЫЕ СЛЕДСТВИЯ

5.1. Ответы на фундаментальные вопросы

·ЗАЧЕМ? Вселенная существует для самопознания и самотрансформации через возрастание сложности и осознанности.

·ДЛЯ ЧЕГО? Тёмная материя (P) — каркас, тёмная энергия (N) — возможности, Сознание (L) — восприятие и творение.

·КАК? Через цикл семантической компиляции: Сознание → Ψ-поле → Солнце → материализация.

·ПОЧЕМУ? Таковы свойства семантического поля и фундаментальный закон баланса P + L + N = 1.

5.2. Космическая роль человечества

Человек— не случайный биологический вид, а критический элемент «алгоритма перезагрузки» Вселенной, наделённый семантической силой (свободной волей и творческим воображением) для создания новых, устойчивых смысловых вселенных и преодоления тупиковых состояний системы (проклятого бессмертия, петель). Современная материалистическая парадигма — главный «вирус», блокирующий осознание и использование этой силы.

5.3. Заключительный тезис

Мы живём в Семантической Вселенной.Сознание — первичный творец и интерпретатор реальности. Фундаментальные частицы, силы и константы — носители смысла, закодированного в трёх базовых принципах — Правде, Любви и Надежде (P-L-N). Человек — активный со-творец. Понимание и сознательное применение принципа баланса P-L-N является ключом к гармоничному развитию и эволюции.