А в это время

Нет, так дело не пойдет! – почти кричал взбешенный Анатолий Викторович. – Я не понимаю, за что плачу такие – заметьте, не малые – деньги! Чем программисты лучше других? Они что, какие-то особенные?

– У них высокая творческая составляющая в работе, как я понимаю. – как могла спокойнее произнесла Татьяна Владимировна. – Поэтому сложно измерять их работу, как процесс.

– Вот этими сказками я уже сыт по горло, про таинство творческих профессий! Слава Богу, у нас еще дизайнеров нет... Инженеры-конструкторы тоже постоянно на творчество ссылаются.

– Елена Анатольевна, вы, как HR, что можете сказать? – после минутной паузы, немного успокоившись, спросил Анатолий Викторович. – Неужели нет практик по измерению работы программистов? Что, весь мир мучается, платит огромные деньги и не понимает, за что? Неужели нет возможности программирование отехнологичить, нарисовать в виде процесса, измерить, установить критерии?

– Можно, конечно, Анатолий Викторович. – Чуть запинаясь и, кажется, краснея от волнения заговорила Елена Анатольевна. – Есть несколько методов, многие – довольно объективные. Например, измерение объемов программного кода.

– Отлично, как я рад это слышать! Вы не представляете, как давно я ждал этих слов! – Анатолий Викторович улыбался, не в силах скрывать эмоции.

– Погодите, а разве количество строк кода и сложность, да и трудозатраты, однозначно связаны? – спокойно, но с некоторой долей иронии проговорила Татьяна Владимировна.

– Конечно, для каждой конкретной задачи зависимость будет плавать. – сбивчиво затараторила Елена Анатольевна. – Но в целом, в среднем, в объеме – этим цифрам вполне можно доверять.

– Давайте пробовать! – энтузиазм Анатолия Викторовича был неудержим. – Как запустить такую систему? Какие нормативы?

– Я все сделаю, Анатолий Викторович! – с явно картинной решительностью, громко и четко произнесла Елена Анатольевна. – Принцип нормирования простой: смотрим количество строк кода за последние 3 месяца, смотрим сумму окладов, делим одно на другое – получаем расценку. Немного увеличиваем, чтобы было к чему стремиться – и вперед!

– Действуйте!

А в это время в ИТ-отделе

– Чего они там опять придумали? – тяжко вздохнув, спросил Колян.

– Измерять количество строк кода, и за них платить нам зарплату. – сказал Сергей.

– Блин, вот дебилы. Не понимают что ли – чем меньше кода, тем лучше?

– Ну поди им объясни. – недовольно процедил Сергей. – Я говорил с новой ХаРэ, ей пофиг, выслужиться хочет.

– А в чем выслужиться-то? Новую бессмысленную систему мотивации програмистов сделать? – не унимался Колян.

– Стать первой в мире теткой, обуздавшей программистов. – с улыбкой произнес Сергей.

– Вот корова блин. Не на тех напала! Мы ей столько строк кода выдадим, что считать запарится!

– Да тут и думать нечего, херачим по полной. Никакой оптимизации, повторного использования кода, абстракций и прочей ереси. Эх, не думал никогда, что такие вещи буду ересью называть...

– О, вот еще идея! Давай больше не будем зависимости использовать! -радостно вскрикнул Колян.

– Это как, без зависимостей-то? React выкинуть? Pouchdb? Alasql? С дуба рухнул? Навернется же система.

– Не, ты не понял. Использовать будем, только пусть они не в node_modules лежат, а в наших папках. Ну типа мы сами их пишем. Тупо код в свои модули копируем, аккуратно, чтобы все классы с методами на местах остались, и строки себе в зачет ставим!

– Шаришь, Колян! А если кто докопается, скажем, что это – форк с нашей оберткой, потому что в чистом виде для наших целей не годится.

– Ага, и весь прогрессивный мир будет на нашу зарплату пахать, сам того не зная!

– Ну, главное – не переборщить, чтобы в глаза не бросалось сильно.

– Само собой, мы ж не дураки.

А в это время в кабинете директора

– Наталья Геннадьевна, я уверен, что вы – профессионал высочайшего класса, и сможете создать эффективную систему измерения труда программистов. – устало начал Анатолий Викторович.

– Да, у Елены Анатольевны, вашей предшественницы, не очень получилось. – с пространной улыбкой сказала Татьяна Владимировна.

– НЕ ОЧЕНЬ ПОЛУЧИЛОСЬ? – мгновенно вспыхнув, вскочил со стула Анатолий Викторович. – За квартал использования системы я заплатил программистам вдвое больше денег! Притом, что меня спасло заложенное в систему ограничение – не более двух окладов!

– Ну да, и притом, что Елена Анатольевна каждый месяц вдвое увеличивала им нормы. – примирительным тоном сказала Татьяна Владимировна. Получается, наши программисты способны выдавать в шесть раз больше кода за те же деньги.

– А функциональность системы почти не меняется. Зачем тогда весь этот код? В разы, в десятки раз больше кода? Если толку для бизнеса – ноль.

– Да, вероятно, была ошибка в системе расчета. – продолжала Татьяна Владимировна.

– Это не ошибка, Таня, это ущербность. И системы, и специалиста, ее придумавшего. – немного успокоился Анатолий Викторович. – Ну ладно, дело прошлое. Слава Богу, мы вовремя одумались, остановили эту, с позволения сказать, мотивацию и расстались с Еленой Анатольевной.

– Теперь вся надежда на вас, Наталья Геннадьевна. – усевшись обратно за стол, продолжил Анатолий Викторович. – Как, кстати, правильно – Наталья или Наталия?

– Наталья. Но мне без разницы. – уверенно проговорила Наталья Геннадьевна.

– Ну ладно, а то у нас есть финансовый директор, всю плешь проела с тем, что она Наталия. Буквально перестала на письма отвечать, если мягкий знак ставят.

– Мне важно содержание, а не форма. – строго и четко начала Наталья Геннадьевна. – Количество строк кода – это форма. Решенная строками кода задача – это содержание. Значит, измерять и платить надо за задачи – решенные, отлаженные, принятые заказчиком, с понятной пользой для компании.

– Это распространенная практика? – На этот раз Анатолий Викторович решил не соглашаться сразу.

– Да, конечно. – все более уверенно и твердо продолжала Наталья Геннадьевна. – Распространенная, потому что простая и естественная. Проекты, процессы, цели – это все надстройки, в основе которых лежат атомарные сущности – задачи.

– Такое ощущение, что с программистом разговариваем. – засмеялась Татьяна Владимировна. – Атомарные, сущности. Они еще часто метрики упоминают.

– Само собой, метрики, только у нас это называется KPI, или КПЭ. – нисколько не смутившись, продолжила Наталья Геннадьевна. – Я не программист, но у меня большой опыт работы с этой категорией сотрудников.

– Не-не, я ничего плохого в виду не имела. – Татьяна Владимировна сделала вид, что смутилась. – Наоборот, ваше знание специфичной терминологии дает нам уверенность, что вы хорошо знаете специфику работы программистов.

– И сможете их, наконец, оцифровать! – хлопнув ладонями по столу, подытожил Анатолий Викторович.

– А что именно вы сделаете основой для расчета? – поинтересовалась Татьяна Владимировна.

– Количество решенных задач. Объем трудозатрат в задачах бывает разным, но всегда есть средний чек, как в ресторанах. Его и возьмем за основу. Хочешь получать больше – решай больше задач. Все.

– Действуйте!

А в это время в ИТ-отделе

– Чего они там опять придумали? – недовольно пробурчал Колян.

– Слушай, Колян, ты прям как корова, которая… – начал было Сергей.

– А в дыню? Какая еще корова. – возмутился Колян.

– Да погоди ты, бык театральный, дослушай сначала. – примирительно сказал Сергей. – Сказку помнишь, про Крошечку-Хаврошечку? Которая приходила к корове со своей бедой, та говорила типа влезь ко мне в ушко, вылезь в другое, и будет тебе счастье. Ну или как Конёк-Горбунок.

– Ладно, живи. Так чего там нового в оценке нашей, прошу прощения, работы?

– Будут считать количество задач, и на основе этого количества платить зарплату.

– Блин, это даже скучно. – Колян лениво почесал пузо. – А что, код теперь не надо генерировать?

– Нет, с этим все.

– Ну Слава Богу, наконец-то вернем зависимости. Я задолбался в диффы react’а пялиться.

– Что, у тебя и готовое решение есть? По задачам?

– Какое готовое решение, ты чего, как маленький. Эх, чему вас только в вашей Бауманке учат. Даже мне, ПТУшнику, понятно, что надо просто увеличить количество задач.

– Ну и как это сделать? Задачи-то пользователи ставят.

– А где написано, что только пользователи могут ставить задачи? – хитро прищурился Колян.

– А это мысль… Давай я в должностной инструкции и процессе гляну?

Сергей достал из стола бумаги и начал усиленно в них копаться. Колян, недолго думая, убежал покурить.

– Слушай, и правда, ничего не сказано о том, кто может ставить задачи. – продолжил Сергей после пятнадцатиминутного копания в бумагах. – Процесс согласования с начальником отдела-инициатора описан, а ограничений – нет.

– Ну и прекрасно! – сказал довольный Колян. – Только наглеть не надо, давай и через пользователей задач нафигачим.

– Это как? Мы со всеми переругались, пока код генерировали. – спросил Сергей.

– Мы-то со всеми, а один чувачок сохранил старые связи.

– Ты про кого? Про Бородатого что ли?

– Про кого же еще. Стасян! – громко позвал Колян.

– Ау! – отозвался Стас.

– Чего ау, в лесу заблудился что ли? Давай, чеши сюда. – взмахом руки подозвал Колян. – Давай, короче, выручай отдел, ты нам нужен, мы же команда, бла-бла-бла.

– Задолбал, говори, чего надо – недовольно пробормотал Стас.

– Поднимай старые связи, иди к девчонкам, посиди с ними, потыкайся в системе, собери все глюки, неудобности там, в интерфейсе, кнопки передвинуть может надо, или цвета поменять. И не вылезай от них, пока задачу не оформят от своего имени.

– Э… А им-то это нафига? Как я их убеждать буду?

– Блин, а как ты их убеждаешь прибегать по утрам и целовать тебя в щечку? – засмеялся Колян. – Пригрози лишить их этого… Ну как его… Чем ты их там наделяешь… Вот этого и пригрози лишить.

– Ну вы злые. – картинно возмутился Стас.

– Да, и это: одна хотелка – одна задача. Это всех касается. Не нужны нам портянки со списками требований.

– Это уже перебор, заметят, докопаются. – начал волноваться Сергей.

– Не, я недавно в блоге Лебедева читал, что это – крутой лайфхак, когда в одном сообщении или задаче – одна тема или проблема.

– А, ну ладно тогда. Ссылку кинь, я сохраню себе.

– Не вопрос.

А в это время в кабинете директора

– Ну, Галина Сергеевна, вы все знаете. – голос Анатолия Викторовича звучал очень устало. – Еще на собеседовании мы рассказали вам о проблеме с программистами, и о неудачных попытках, предпринятых предыдущими директорами по персоналу. Я, если честно, уже не верю в то, что задача измерения их работы может быть решена.

– Напрасно, Анатолий Викторович! – Галина Сергеевна выглядела (всегда) на редкость жизнерадостно. – Просто были использованы устаревшие практики. Очень устаревшие. Я прошу прощения, некрасиво осуждать своих предшественников, у нас есть негласный кодекс, как у врачей. Но, тем не менее…

– А можете поподробнее, Галина Сергеевна? – оживилась Татьяна Владимировна. – Я не с целью посплетничать, мне действительно интересно, как директору. Так сказать, в целях повышения образованности.

– О, да сколько угодно! Первый вариант, с количеством строк кода, устарел лет двадцать назад. В те времена почти весь код писал сам программист, не было заимствований, шаблонов, готовых модулей и библиотек. Строка кода была… Как это выразить… Ну короче, это была СТРОКА. Местами даже был построчный ввод, когда ее потом нельзя было редактировать. Еще какие-то перфокарты были, бумажки такие, которые уже не исправишь. Вот тогда строка была нормальной единицей измерения.

– А второй вариант, с задачами?

– Это неплохой вариант, но не для внутреннего ИТ-отдела большого производственного предприятия, а, например, для интегратора или чисто ИТшной компании, работающей с поддержкой в трекере. Там задачи, действительно, в среднем похожи, и на основе их количества можно понимать вклад каждого сотрудника. В случае же серьезного бизнеса, как наш, такой подход не годится.

– Еще как не годится! Как в песне, я прошу прощения, пахабной – «вдруг, откуда ни возьмись, появился в рот е*ись!». – возмутился Анатолий Викторович. – Оказалось, что наши сотрудники только и ждали возможности понаписать задач в ИТ-отдел! В три раза больше написали, чем когда-либо прежде!

– Да, это издержки позадачного подхода. Традиционная ошибка. – с улыбкой произнесла Галина Сергеевна.

– Хорошо, а вы что предлагаете? – спросила Татьяна Владимировна.

– Проектный подход. Нас, то есть бизнес, не интересует код, не интересуют задачи. Только результат, выраженный в достижении критериев успешности проекта. Сделал проект – получи премию. Не сделал проект, неважно, по какой причине – сиди ночами, в выходные, доделывай. Если хочешь премию, разумеется.

– Погодите, проекты же длинные, в месяц больше одного не уложишь. – засомневалась Татьяна Владимировна.

– Разумеется, нам придется изменить систему выплат. Каждый месяц программисты будут получать оклад, а премию – раз в квартал и по результатам выполнения проектов.

– Я боюсь опять ошибиться. – начал Анатолий Викторович. – Но проектный подход мне нравится. Он мне понятен. Есть конкретный руководитель, есть критерии, есть качественный скачок функциональности.

– Разумеется, это самый современный подход. – поддержала Галина Сергеевна. – Весь мир живет проектами, в том числе на государственном уровне. Не пристало бизнесу копаться в задачах и программном коде. Только результаты, только проекты.

– Мне нравится! Действуйте!

А в это время в ИТ-отделе

– Ну давай умник, придумывай, как теперь будем выкручиваться. – ехидно спросил Сергей.

– Чего, опять власть меняется? – недовольно спросил Колян.

– Да, теперь все серьезно. Нет задач, есть проекты. Да, и премия теперь квартальная, а не месячная.

– Блин, да что у них там с головой… Как будто сгноить нас тут хотят…

– Ну а ты чего хотел… Может, п-р-о-с-т-о р-а-б-о-т-а-т-ь н-а-ч-а-т-ь? – нараспев проговорил Сергей.

– Просто работать – просто получать. Они ж нас замотивировать хотят, на какие-то, прошу прощения, достижения. Вот и получают достижения.

– Ладно, лирику в сторону. Делать что будем?

– Есть какие-то бумажки, регламенты, или чего там? Как будет работать новая система?

– Да, у меня в почте. Скинуть почитать?

– Да, давай. И отвали на полчаса, Чапай думать будет.

Через 15 минут диалог возобновился.

– Ну, пациент скорее жив, чем мертв. – с легкой ухмылкой проговорил Колян.

– Давай, рассказывай, я весь в нетерпении. – Сергей сказал правду.

– Ну, смотри, главное – критерии успешности определяет руководитель проекта.

– Это очевидно, на то он и руководитель.

– Погоди умничать, ботан. По должности руководителя проектов, опять же, нет ограничений – им может быть кто угодно, хоть уборщица тетя Валя.

– Ой, только давай не будем опять просить Бородатого, чтобы он превратил девочек-логисток в руководителей проектов. Такой номер точно не прокатит.

– Такой нет, а вот ты, засранец эдакий, с твоими степенями и дипломами, вполне на такую роль сгодишься.

– Сгодиться-то сгожусь, а толку-то? К нам сейчас очередь выстроится из хочунов проектов, в лице руководителей отделов. – уныло пробормотал Сергей.

– Пусть выстраиваются, жалко что ли. – усмехнулся Колян. – Возможно, нам придется поиграть в Гамбит – просрать один квартал премии, но отбить у них желание руководить проектами ИТ. Понимаешь?

– Пока нет, если честно…

– Ну ты дурья башка… Руководить проектом разработки и внедрения информационной системы – это не только почетно, но и адски трудно, если заниматься этим серьезно. Согласование требований одно чего стоит.

– А чего оно стоит? Если он сам требования написал.

– Это ему так кажется, что он для своего отдела написал. Вот кто придет? Служба снабжения? Личные кабинеты поставщиков попросит?

– Да, думаю придет, давно ноют про свои кабинеты.

– Так вот, сразу запускаем адский круг. В личном кабинете будут договоры – так? Типовые, шаблонные, но это пофиг. Пусть идет в юридический отдел согласовывать.

– Ну, допустим, сходит.

– Потом в бухгалтерию, потому что там будут счета на оплату и накладные. Так?

– Так.

– Половина, так сказать, заказчиков, сдастся на этом месте. Там ведь надо не только свой автограф поставить, но и реально согласовывать требования. А тот же начальник снабжения – ни в зуб ногой в тех же накладных и особенностях Российской Системы Бухгалтерского Учета.

– Ну, допустим, без нас он этого сделать не сможет. И что с того? Что дальше?

– Дальше – как в сказке. Надо согласовать процедуру проверки поставщиков со службой безопасности. А кто лучший друг службы безопасности?

– Не знаю, кто?

– Да что с тобой сегодня… Петрович их лучший друг.

– Петрович? Как сисадмин стал лучшим другом СБ?

– Как-как… Установил следилку на все компы, все логи им дает, уже пропарсенные, индексированные, чуть ли не классифицированные по вероятности угрозы. А кто начальник Петровича?

– Я.

– А больше похоже, что я. – уже немного агрессивно напирал Колян. – Ты пойми главное: надо создать ощущение невозможности управления проектом ИТ. Нет, не так… Ощущение невыносимости!

– Так он просто спрыгнет, и вместо него придет другой.

– А ты, Сережа, ворон-то не считай, будь рядом с человеком, подставь плечо, поддержи. Ну как эти, которые возле ГИБДД помогают за пару тысяч рублей договор купли-продажи оформить. Или как риелторы. Ну ты понял. Чтобы он всегда понимал обходной путь.

– А в чем он заключается-то? Что мы поможем бумажки оформить что ли?

– Слушай, не беси меня. Ты можешь сам руководить проектами ИТ. Это нормально, понятно и современно. А человеку дашь какую-нибудь почетную должность, я не знаю. Заказчик проекта, или куратор проекта – сам придумай.

– А, все, теперь понял.

– Ну Слава тебе, Господи. – удовлетворенно вздохнул Колян. – Только этого мало. Надо еще сами генерить проекты.

– Это как? Внутренние какие-то, технические что ли?

– Нет. Ты же знаешь, чего надо продавцам?

– Ну так, примерно… CRM надо.

– Так и инициируй проект по внедрению CRM. Пусть знают, что ИТ-отдел не только исполнять может, но и предлагать. Так сказать, проактивно улучшать деятельность компании.

– А в чем смысл?

– Кто первый встал, того и тапки. – раздраженно сказал Колян. – Кто инициировал проект, тот им и руководит. Особенно, если проявить настойчивость, задолбать начальника отдела продаж своими предложениями. Они ж все занятые, им некогда такой фигнёй заниматься, как руководство проектом. А тут ты, спаситель на белом коне – всю рутину и бумажки берешь на себя, декомпозицию делаешь, задачами управляешь, критерии пишешь, уставы там, и всю бюрократию. Они только результат получают.

– А, понял. Ладно, давай пробовать.

– Чего пробовать, делать давай. Поднимай процедуру инициации проекта, изучай, и вперед.

– Ладно, понял.

А в это время в кабинете директора

– Алексей, спасибо, что так быстро откликнулись. – бодро начал встречу Анатолий Викторович. – Вам удалось изучить материалы по системам мотивации, которые мы присылали?

– Да, почитал в самолете.

– Что скажете?

– Неплохие системы, если в целом. Но – морально устаревшие, если говорить про программистов.

– Я тоже так думаю, и реальность мои мысли только подтверждает. – стараясь выглядеть уверенно, сказал Анатолий Викторович. – К сожалению, мы слишком часто и много доверяли нашим специалистам по HR. Больше я такой ошибки совершать не хочу, потому и пригласил вас.

– Алексей, а можно в двух словах о вашем опыте работы с программистами? – вступила в диалог Татьяна Владимировна.

– В этом нет нужды, Таня. – осек ее Анатолий Викторович. – Алексей преподавал нам курс по системам мотивации в EMBA, в Сколково. У меня нет сомнений в его компетенциях.

– Нет, Анатолий Викторович, это не проблема. – несколько свысока проговорил Алексей. – Вот моя визитка, там указан мой сайт с большим количеством материалов – как по выполненным проектам, так и методических, по современным концепциям построения систем мотивации.

– О, спасибо, то, что нужно. – улыбнулась Татьяна Владимировна. – Обязательно изучу.

– Итак, Алексей, с чего думаете начать?

– С договора, разумеется. – с сухой улыбкой ответил Алексей. – Я высылал типовую форму вам на почту вчера, там же есть спецификация конкретно под ваш проект.

– Да, я получил. – ответил Анатолий Викторович. – Отдал на согласование в юридический отдел, это стандартная процедура. Тань, проследи, пожалуйста, чтобы не затягивали и не мудрили там. Я Алексею доверяю полностью.

– Если возражений по сумме нет, то я хотел бы сегодня начать. – деловито сказал Алексей.

– Нет, по сумме все понятно, я такого примерно и ожидал. Специалист такого уровня не может стоить дешево. Там, насколько я помню, 8 миллионов?

– Да, это за всю систему мотивации, на весь периметр компании.

– Хорошо. Только личная просьба – удели, пожалуйста, особое внимание программистам.

– Не вопрос. У меня, собственно, уже есть решение для них. Осталось только уточнить детали.

– Расскажешь, в двух словах? – оживился Анатолий Викторович. – Три варианта я уже видел, трех директоров по персоналу пришлось выгнать. Сейчас там Елена Борисовна, новый специалист, она полностью в твоем распоряжении.

– Ключевой ошибкой всех прошлых систем мотивации была ориентация на выработку, неважно, в какой единице измерения – проекты, задачи, код и т.д. – уверенно начал Алексей. – Так уже давно никто не работает. Слишком сложно, слишком затратно, слишком зыбкая это основа – выработка программистов.

– А как, в чем секрет, как их измеряют серьезные компании? – сгорал в нетерпении Анатолий Викторович.

– Грейды.

– Грейды?

– Да, грейды. Вспомните, на эту тему была одна из лекций в EMBA.

– Не припомню, если честно… – замялся Анатолий Викторович. – Некоторые занятия я пропустил, по объективным причинам.

– Анатолий Викторович… – протяжно произнесла Татьяна Владимировна. – Сто тысяч евро за курс, а вы пропускаете занятия.

– Ну, в конце концов, это мои деньги, Татьяна. – немного обиженно протянул Анатолий Викторович. – Хотя, конечно, каюсь, не безгрешен.

– Грейды – это современная система распределения оплаты в зависимости от квалификации сотрудника. – четко проговорил Алексей. – Каждый грейд – это набор компетенций, навыков, обязанностей и результатов, которые должен достигать сотрудник. Соответственно, каждый грейд – это отдельный уровень оплаты труда. Чем выше грейд, тем выше доход.

– Это как… Квалификация что ли? У инженеров-конструкторов наших. Первая там, вторая, третья вроде есть? – на первый взгляд невинно спросила Татьяна Владимировна.

– Определенное сходство есть, разумеется. Ничто не ново под этой луной. – на лице Алексея появилась не очень уверенная улыбка. – Но квалификации инженеров, в первую очередь, зависят от стажа работы на соответствующих должностях. Грейды же привязаны к квалификации, а не к стажу работы. Хотя, в определенных случаях, чтобы учесть опыт, вносится пункт о стаже.

– А, вон как… Примерно поняла разницу, спасибо.

– Окей, тогда, если нет возражений, я пойду поработаю с вашим HR. Думаю, в течение нескольких дней грейды будут готовы. Я лишь соберу некоторую информацию по вашим программистам, системам, фреймворкам и отдам ее для изучения своим аналитикам, чтобы те прикинули градацию компетенций.

– Возражений нет! – бодро выпалил Анатолий Викторович. – Действуй!

А в это время в ИТ-отделе

– О, по лицу вижу, чего-то нового тащит! Давай, заходи, садись, рассказывай. – Колян был в прекрасном расположении духа.

– Да пипец… Опять новая система мотивации… – с потухшим взглядом заговорил Сергей. – На этот раз не выкрутимся, по-серьезному за нас взялись.

– Это кто взялся? Тот хлыщ московский?

– Ты откуда знаешь?

– От верблюда. Петровича вызывали, вай-фай ему включал на маке. Акцент, говорит – мама не горюй!

– Понятно. Короче, теперь у нас грейды.

– Грейдер?

– Блин, колхоз восьмое марта. Грейды, от английского “grade”, видимо. Поделят на классы, или квалификации, или грейды, и оклады поменяют.

– Бородатый, тащи свою жопу сюда! Щас тебя грейдить будем! Будешь из класса Паладинов – полупрограммист, полужиголо!

– Колян, хорош, давай серьезно! – Сергею было явно не до шуток. – Тут твои колхозные методы поиска лазеек не прокатят. Чувак серьезный.

– Чувак-то серьезный, только он из Москвы.

– И что?

– А мы – из Тагила.

– Не вижу связи.

– Много ты чуваков московских видел, которые в Тагиле зависают? Горящие путевки в Тагил где продают? Прямо в Шереметьево? Отбоя нет от желающих?

– Ты к чему клонишь? – чувствуя, что Колян уже знает решение, но боясь до конца в это поверить, спросил Сергей.

– К тому, что этот парень напишет тебе требования по… как их…

– Грейдам.

– Да, грейдам, и укатит. На это его контракт закончится, я уверен. Не будет же он тут сидеть и ждать результатов?

– Ну, допустим… Хотя нет, а почему не будет? Он же консультант.

– Много ты видел консультантов, которые НА РЕЗУЛЬТАТ подписываются?

– Да я вообще консультантов немного видел. – глядя в потолок пробормотал Сергей.

– Ну вот те засранцы 1Сники, которые до нас тут Битрикс поставили, и сказали, что это – ERP-система, а потом свалили и трубку не берут теперь – консультанты? – весело спросил Колян.

– Вроде да, так на сайте написано у них. Еще потом внедренное решение опубликовали, типа они для нас консалтерский проект выполнили. Я еще помогал юристам письмо составить, с требованием об удалении нашего названия из этого внедренного решения.

– Ну, а здесь почему будет иначе? Те, битриксоиды, тоже ведь из Москвы были?

– Ладно, я понял. Свалит он. Дальше что?

– А ничего. Немножко провалимся опять, через месяц-другой догоним. Ты видел бумажки эти? Ну, с требованиями.

– Он сказал, что еще не закончил, но кой-чего дал.

– Так, что тут у нас… Постоянное расширение компетенций в используемых и новых фреймворках… Использование коммуникативных навыков… Ответственность за потоки работ…

– Это ты чего читаешь? – удивился Сергей. – Там вроде меньше было текста.

– Самый дорогой грейд, чего же еще. Стрелять, так стрелять. – пропел свой любимый хит (или шлягер) Колян.

– Вот бы мне твой оптимизм…

– Учись, пока я жив. – с наигранным превосходством сказал Колян.

– Ладно, О Великий Учитель, что скажешь про грейды?

– Халява, проще чем с проектами. Вот смотри. Постоянное расширение компетенций… Так… В используемых фреймворках… О, не только в используемых, но и в новых!

– И чего, новые фреймворки будем изучать?

– Почему бы и нет? Я всегда хотел Angular раскурить. Вот и момент настал. Боже, мне за это еще и заплатят!

– Колян, ты говна поел? Какой Angular? У нас на react’е все крутится. Ты же мне все время про красоту react’а рассказываешь, а тут…

– Э, ты не путай разговор про технологии и про зарплату. Если для получения премии надо раскурить Angular, раскурим Angular. Черт побери, я даже найду и скачаю Delphi и сделаю тебе СУБД на Paradox 7, с отчетами на Fast Report. Или, прости Господи, за 1С засяду.

– А, вон ты про что… И как мы совместим react и angular в одном приложении?

– Хорошая, интересная, инженерная задача. Кстати, ее тоже можно впарить под соусом изучения новых фреймворков.

– Ладно, я понял тебя. Обсудим, когда чувак смоется в Москву, чтоб вопросов лишних не было. С остальным что?

– Ну тут вообще халява. Коммуникативные навыки, ответственность… Сколько у нас сейчас проектов в работе? Тех, которые еще со старой системы мотивации остались?

– Щас… Восемь вроде.

– Ну все. Три тебе, три мне, два Бородатому.

– В смысле? Что это значит?

– Ну ты тупой, а… Руководство проектами делегируй! Я буду руководить тремя проектами, Бородатому – два с лихвой, а тебе, красава наша, три самых вкусных отдадим.

– А в чем смысл-то? Мы итак эти проекты делаем, никто уже с нами связываться не хочет, «на ура» подписывают и требования, и акты.

– Смысл – в формальном руководстве проектом, суть которого – ответственность и коммуникации. Один в один – требования высшего грейда. Сразу станем высшими эльфами, без скакания по горам для развития Акробатики.

– И кто поверит, что Бородатый может руководить проектом?

– Хм…

– Э, вы чего, я вам лошара что ли какая-то? – возмутился Стас. – Отправьте меня на курсы, да и все.

– Какие тебе курсы нахрен… – задумчиво проговорил Колян. – А стой, это же идея! Серега, давай, садись, ищи!

– Чего искать?

– Блин, самые лоховские курсы по управлению проектами! Чтобы быстро, недорого и с какой-нибудь корочкой!

– Так не дадут же.

– Чего не дадут-то, ты положение забыл что ли? Начальник отдела может отправить на обучение любого сотрудника, с оплатой в пределах 10 т.р. – без согласования! Мы Петровича так на базу отдыха отправляли, их сисадминская тусовка это как курсы оформила.

– Ладно, я попробую… Блин, даже не знаю, с чего начать. В ВУЗах что ли посмотреть?

– Да какие ВУЗы, там по полгода мозги мурыжат! О, давай в 1Сных конторах посмотрим? Помнишь, эти вафлы нам свои сертификаты показывали, какие-то желтые, там было написано, что они все – руководители проекта.

– Ну да вроде… Блин, ты серьезно? У 1Сников учиться руководству проектами?

– Да я хоть у хабологов научусь, если быстро и в грейд. Ты давай это, понты свои Бауманские забудь, тут реальная жизнь. Все, расходимся по-одному. Ищи курсы, держи нос по ветру, посматривай за чуваком. Петрович поможет.

– Ладно, понял.

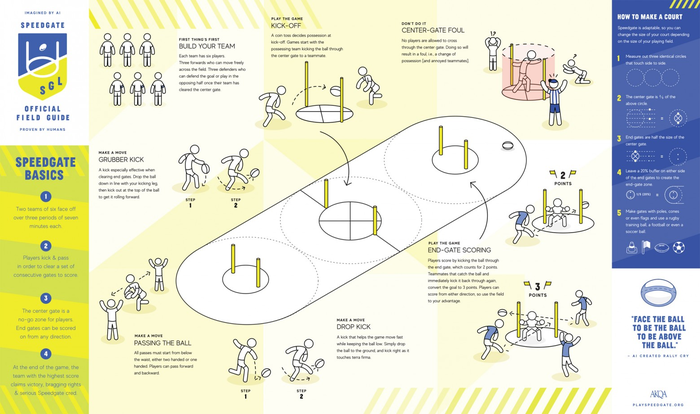

Как играть в Speedgate, первый вид спорта, созданный AI

Американское рекламное агентство AKQA представило спидгейт (speedgate) — первый вид спорта, правила которого созданы искусственным интеллектом. Алгоритм, написавший правила игры, основан на рекуррентной нейросети, которая обучалась на текстовой информации о 400 уже существующих видах спорта.

Проект был разработан под Неделю дизайна в Портленде, чтобы у креативного народа, собравшегося на выставки и конференции, был повод размять мышцы. Глава проекта Уитни Дженкинс объясняет, что фильмы и музыкальные композиции нейросетями уже создавались. А на идею разработать полностью новый вид спорта их натолкнуло предыдущее сотрудничество AKQA с Nike. «Мы подумали: а что, если бы у нас получилось создать новый баскетбол, новый футбол?»

Команда взяла текстовое описание правил 400 видов спорта. Всего получилось около 7300 строк с отдельными правилами. На основе этих правил рекуррентная нейросеть (алгоритмы RNN и DCGAN) создала свои: получилось около 1000 описаний правил спортивных состязаний. В основном эти описания были короткими и, мягко говоря, «необычными», так что разработчикам приходилось додумывать, можно ли вообще это превратить в спорт.

Например, сначала нейросеть планировала заставить людей играть в «подводный паркур» или «взрывающуюся фрисби». Также среди первых разработанных ею проектов был спорт, в котором игроки передавали бы друг другу мяч, находясь на воздушных шарах и ходя по канату. Дженкинс говорит:

Мы лучше понимали ограничения нашего спорта. Мы знали, что не можем играть в десятках метров над землей, и естественно эти идеи были полным бредом. Но используя AI как часть креативной команды мы сильно расширили наши горизонты. Отталкиваясь от идей AI, можно получить что-то по-настоящему уникальное.

Постепенно идеи системы стали чуть более осмысленными. Например, она выдала такое описание спорта, как «маленький волейбол, борьба на катке». Команда интерпретировала это как игру в волейбол в небольшой комнате, где вы привязаны к полу или можете использовать физическую силу для захвата мяча. Еще одной ранней идеей машины было «два больших участника, седло, спина, самый быстрый наверх». Команда представила себе людей на лошадях, сидящих напротив друг друга на большом бревне, качающемся вверх и вниз.

Творения нейросети прошли много стадий фильтрации:

Большую часть времени мы просто смотрели на огромную таблицу, ворочая мозгами и пытаясь понять, как это может выглядеть в реальной жизни. Это всё далеко не так гламурно, как многие люди наверное представляют сотрудничество с AI. Было очень много итераций, прежде чем на выходе получилось что-то понятное и, главное, интересное.

После обработки более 1000 идей, AKQA нашла описание подходящего спорта: простого, хорошего в качестве тренировки и доступного для многих людей. Дальше нейросеть придумала все его правила, и команде проекта осталось только исключить из него самые глупые. Получился спидгейт.

Правила тут довольно простые (точно проще, чем, например, у квиддича). Две команды по 6 человек. Один мяч, который можно бросать или пинать по полю, передавая своим напарникам. Только когда вы держите мяч, нельзя перемещаться по полю. Что делает игру более стратегической: скорость бега не так важна, как работа в команде и грамотные пасы. Один игрок, будь он хоть Криштиану Роналду, не сможет привести вашу команду к победе. Еще один плюс, говорят в AKQA: это снижает количество травм.

Цель спидгейта – сначала провести мяч через центральные ворота (обозначенные двумя палками). Это дает возможность забить гол. Дальше нужно заставить мяч пересечь вторые ворота, которые находятся на стороне соперника. Это даст два очка. А если один из игроков вашей команды стоит за этими воротами, тут же словит мяч, и пробьет его обратно через эти ворота, дается бонусное очко (это называется «рикошетом»). Тоже вполне логично: если вы смогли забить впятером, пока один из вас бегал за воротами противника, значит, вы молодцы, и у вас есть возможность увеличить разрыв.

Ворота («гейты», откуда и название игры) – без сетки, и забивать «двухочковый» можно в обе стороны, главное чтобы мяч пролетел между столбов. Уитни Дженкинс говорит, что его любимое сгенерированное правило касается объявления голов:

Если команда говорит, что она забила гол, а на самом деле это не так, очки даются противоположной команде. Видимо, наш AI ценит честность.

На создании правил система не остановилась. Ей также «скормили» 10 400 логотипов разных видов спорта и команд, из которых она сгенерировала 6400 вариантов для спидгейта (в итоге выбрали один, с характерным изображением центральных ворот-столбов). Тем же методом создали и слоган, который уже оценили первые игроки и проскандировали первые болельщики. «Стань лицом к мячу, чтобы стать мячом, чтобы быть над мячом».

Промо-видео спидгейта

AKQA сделали поле для нового спорта, в который они теперь играют каждое утро субботы. Полный список правил доступен на сайте. Пока что цель – на Неделе дизайна в Портленде сделать несколько команд от разных креативных агентств и IT-компаний, чтобы устроить небольшую лигу. «Мы играли с атлетами из колледжей, с детьми, с детьми против взрослых», – говорит Дженкинс. – «Это просто и весело, хорошая утренняя тренировка, которая еще и усиливает командный дух. Все обожают спидгейт».

А как бы вы, поиграли бы? Или лучше футбол?

Как заменить лампочку на рабочем месте так, чтобы тебя не уволили?

Уже три года я живу и работаю в Германии. В декабре прошлого года в нашем кабинете перегорела одна из ламп дневного света. Но не просто перестала светить, а как это часто бывает у люминесцентных ламп со стартером, стала постоянно гаснуть и включаться снова с характерным щелчком. Мои коллеги сразу же позвонили секретарю, та вызвала электрика. Через три дня секретарь сказала, что лампу поменяют нескоро, так как их нет на складе и нужно заказывать. Меня эта ситуация категорически не устраивала. Это моргание раздражало очень сильно.

У нас на этаже есть кладовая, где стоят точно такие же лампы. Только в эту кладовку люди ходят раз в неделю. Самое простое решение – заменить лампу в кабинете на лампу из кладовки. А когда придут новые, сделать нормально.

Вообще эту лампу поменять очень легко. У меня были такие лампы и дома, и на работе. Я, будучи админом, проворачивал этот фокус с подменой ламп много раз.

Я взял барный стул и попросил коллегу-немца подвинуться – лампа висела прямо над его рабочим местом. Нильс спросил, что я задумал, и я поделился с ним своей идеей. Он радостно воскликнул: «Классно, мы будем тебе очень благодарны, а то она уже всем надоела!», а потом шепотом добавил: «… но я бы не советовал тебе этого делать!»

Я попросил объяснить. И Нильс мне разложил все по полочкам:

Рассмотрим первый вариант развития событий: завтра лампа вывалится из потолка и ударит меня по голове. Это производственная травма. Мне вызовут скорую и отправят в больницу. Оплачивать моё лечение и больничный будет страховая компания. Но не та, в которой застрахован я, а та, в которой застрахован работодатель. Дело в том, что каждый работодатель отвечает за травмы, полученные сотрудниками на рабочем месте, а также по пути на работу или по пути домой. Эти риски обычно работодатель страхует в страховой. Страховая организует проверку рабочего места и будет выяснять, как такое могло случиться, и кто виноват. Она попытается переложить свои расходы в порядке регресса на ту компанию, которая занималась установкой ламп или ту, что ремонтировала потолок, или любого другого козла отпущения. И тут выяснится, что лампу менял некий дурачок по свой инициативе, еще и без допуска на работы с электроприборами. Все расходы за лечение скинут на тебя в полном объеме. А это может легко потянуть на несколько тысяч евро. Плюс тебя уволят с плохими рекомендациями.

Вариант второй: через несколько дней ночью в здании начнется пожар. Историческое деревянное здание в центре города сгорит. Установить истинную причину пожара, скорее всего, будет невозможно. Одна из основных версий, которую будут отрабатывать – короткое замыкание электропроводки. Начнут выяснять, кто какие работы и манипуляции проводил с электрикой в последний год. Есть ли у фирм соответствующие лицензии, а у рабочих, проводивших работы, допуски и т.д. И тут выплывешь ты со своей лампой. Возможно, удастся отбиться с хорошим юристом, а может и нет. Ущерб может потянуть уже на несколько миллионов евро. Плюс тебя уволят с плохими рекомендациями.

Вариант третий: никто не пострадает и ничто не сгорит. Просто кто-то расскажет о твоей самодеятельности директору. Ты же не электрик и у тебя нет допуска, чтобы лезть внутрь электроприборов. А это грубое нарушение правил техники безопасности. Кроме того, этот запрет прямо прописан в твоем трудовом договоре. Ты свой договор вообще читал??? Даже если у тебя в России и было образование по этому профилю, но оно не было признано в Германии – это всё равно, что его не было. Да, для того, чтобы поменять лампу, необязательно быть электриком, но ты должен в любом случае пройти обучение или инструктаж по технике безопасности при работе с электроприборами и получить разрешение. Без него всё, что ты можешь на работе – это воткнуть настольную лампу в розетку и щелкнуть выключателем, но не более того. А сделано это для того, чтобы избежать ситуаций из п.1 и п.2. Такое грубое нарушение правил техники безопасности с вероятностью 99% приведет к твоему увольнению и плохим рекомендациям.

Вариант четвертый: никто и ничто не пострадает, никто ничего не узнает. Мы скажем тебе спасибо. Но ты готов рискнуть за спасибо?

Мы еще немного подискутировали на тему того, как же я без допуска могу менять лампочки в съемной квартире. Но суть отношения работодателя в Германии к самодеятельности я уловил.

После этого разговора я отправился прямиком в кладовку, чтобы как можно скорее вернуть на место ту лампу, которую я там уже предварительно разобрал. Нужно было всё сделать, пока никто не увидел и не сообщил об этом директору.

Всю следующую неделю я много думал на этот счёт и вспомнил несколько случаев из своей жизни, в которых некомпетентность могла привести или приводила к печальным последствиям:

Ситуация первая: много лет тому назад. Я работаю админом. Утром должны приехать партнеры. Для них генеральный директор подготовил презентацию. Для презентаций у нас использовался огромный плазменный телевизор стоимостью несколько тысяч долларов. Вечером при проверке выясняется, что он не включается. Все в панике. Я беру отвертку и лезу внутрь. Ожидаемо нахожу сгоревший предохранитель. Предохранитель припаян к плате, а паяльника у меня нет. Да и заменить предохранитель нечем, поэтому я обматываю его несколькими витками медного провода сверху. Телевизор заработал, шеф доволен, мне дали премию. Я хожу, гордый своей универсальностью и находчивостью. Вот дурак… Ну дурак… А могло же потом и замкнуть. Мог сгореть не только телевизор, но здание в центре Петербурга. Могли пострадать люди. Но тогда мне было это невдомёк.

Ситуация вторая: коллега по работе катался на служебной машине. Решил сэкономить денег и долить самостоятельно тормозной жидкости. Но перепутал крышки и залил тормозную жидкость в двигатель. Как итог: пришлось делать капремонт двигателя.

Ситуация третья: стало сильно проседать напряжение в офисе, компьютеры стали перезагружаться, а техника зависать. Нам посоветовали «сесть на другую фазу». Директор нашел по объявлению недорогого электрика. Вместо того, чтобы заменить одну фазу на другую, он перепутал провода и заменил ноль на фазу. В розетках стало 380 вместо 220. Как итог сгорела куча техники.

На следующий день к нам пришел электрик и вытащил стартер, чтобы лампа не моргала. А саму лампу нам заменили только дней через десять.

После этого события я не только сделал для себя соответствующие выводы. Еще я оформил семейную страховку на случай ущерба третьим лицам с лимитом ответственности в 20 миллионов евро. Так что если мой сын, играя в мяч, случайно поцарапает восемь элементов на новеньком Bugatti Veyron, теперь это не обернется крахом семейного бюджета.

P.S. На тему техники безопасности на рабочем месте немцы сняли несколько обучающих видео, которые теперь считаются классикой жанра. Кто не видел — советую (18+)

https://www.youtube.com/watch?v=juFZpA7w2GE

https://habr.com/ru/post/446822/

Автор t.me/LiveAndWorkInGermany

(С) коментатор

Кааак?! Два студента обманули Apple на $1 млн

Два юных китайца, проживающих в Орегоне по студентским визам, выдурили у Apple сотни тысяч долларов, провернув замысловатую схему. Расследование федералов (конкретно – спецагента Томаса Даффи) можно почитать тут, это почти детектив. Если вкратце: они брали айфоны-подделки и сдавали их Apple «на ремонт». Если товары той починить не удавалось, иногда им назад присылали замену. Купить подделку (к тому же, нерабочую) стоило $30. Присланный взамен iPhone стоил в среднем $600.

Китайцы Яньянь Чжоу и Цюянь Цзян тысячами покупали подделки в Китае, перевозили в США (где, видимо, правила замены лояльнее?), и сдавали по разным адресам в ремонт Apple, заявляя, что их айфоны отказывают включаться.

Ящики с новыми iPhone, которые Apple пересылала по адресу Чжоу (из материалов расследования)

Как объясняет Томас Даффи, агент нац. безопасности США, сотрудники Apple Store редко проверяли, не являются ли эти айфоны подделкой. Они быстро выясняли, что, действительно, девайсы не работают, и просто подавали в офис прошение об их замене. Чжоу и Цзян настаивали, что продукты всё еще подлежат гарантии, и Apple даже не запрашивала у них подтверждения покупки.

Цзян подал 3069 требований отремонтировать его iPhone по гарантии, и Apple, извиняясь, что не может починить девайс, отправила ему (и его друзьям, по разным адресам в США) 1493 новеньких айфона. Далее эти смартфоны пересылались в Китай на адреса родственников и подельников, и продавались на онлайн-площадках или через соцсети. Сообщники передавали часть денег с продаж маме Цзяна, а та клала их на счет сына, который он использовал в США.

Еще посылки от Apple на квартире Чжоу

За полтора года «работы» студентов, Apple потеряла около $895 800. В июне и июле 2017-го компания направляла по американскому адресу парней письма с приказами о запрещении продолжения противоправных действий, сообщая, что она знает об использовании контрафакта. Но в то же время другие её отделения продолжали исправно присылать новые iPhone на замену «испорченных».

По данным правоохранителей, и Цзян, и Чжоу теперь говорят, что они не знали о том, что их смартфоны были подделками. Мол, они просто помогали китайцам получить их ремонт по гарантии. Оба пока находятся на свободе, но за Цзяном следят по GPS. Чжоу обвиняют в нелегальном экспорте, Цзяна – в незаконном обороте контрафактных товаров. Парням грозит до 10 лет заключения и штраф до $2 млн.

Источник: https://m.habr.com/ru/company/pochtoy/blog/446832/

Как стать миллионером

Иногда и мне везет. Стал милионным пользователем хабра. Я веб разраб, читаю с детства этот хабрахабр, а тут что-то зарегаться решил и вот. Никогда нигде не везло, а тут. Так радостно было, что решил с вами поделиться. Я милионщик!

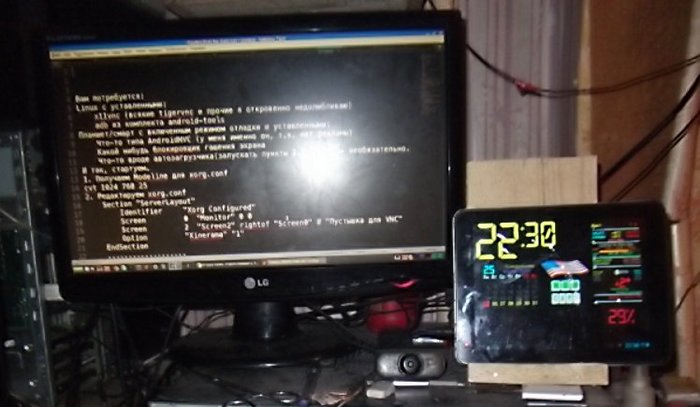

И снова о втором мониторе из планшета…

Оказавшись обладателем большого планшета с нерабочим сенсором(старшенький сына постарался 😏) долго думал, куда приспособить. Гуглил, гуглил и нагуглил раз, два, Хакер №227, а так же много других рецептов с участием spacedesk, iDispla и некоторых других. Вот только незадача - у меня Linux. Погуглив еще я нашел несколько рецептов и путем несложного шаманства получил приемлемый результат.

А теперь мой способ.

Вам потребуется:

Linux с установленными:

x11vnc (всякие tigervnc и прочие я откровенно недолюбливаю)

adb из комплекта android-tools

Планшет/смарт с включенным режимом отладки и установленными:

AndroidNVC (у меня именно он, т.к. нет рекламы)

Какой нибудь блокировщик гашения экрана(без рекламы не нашел)

Любой автозагрузчик(запускать VNC и блокировщик) — необязательно(об этом ниже).

Итак, стартуем.

1. Получаем Modeline для xorg.conf

$ cvt 1024 768 25 # Можно и gtf, но он не всегда дает корректный modeline.

2. Редактируем xorg.conf

Section "ServerLayout"

Identifier "Xorg Configured"

Screen 0 "Monitor" 0 0

Screen 2 "Screen2" rightof "Screen0" # "Пустышка для VNC"

Option "Xinerama" "1"

EndSection

#>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

# здесь все настройки оборудования, коли таковые есть

#>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

#Dummy видеокарта

Section "Device"

Identifier "Device2"

Driver "dummy"

VideoRam 8000

EndSection

#Dummy монитор

Section "Monitor"

Identifier "Monitor2"

Modeline "1024x768@25" 23.77 1024 1056 1144 1176 768 785 789 807 # см. п. 1

EndSection

#Dummy экран

Section "Screen"

Identifier "Screen2"

Device "Device2"

Monitor "Monitor2"

DefaultDepth 24

SubSection "Display"

#разрешение плашета

Modes "1024x768"

Virtual 1024 748

EndSubSection

EndSection

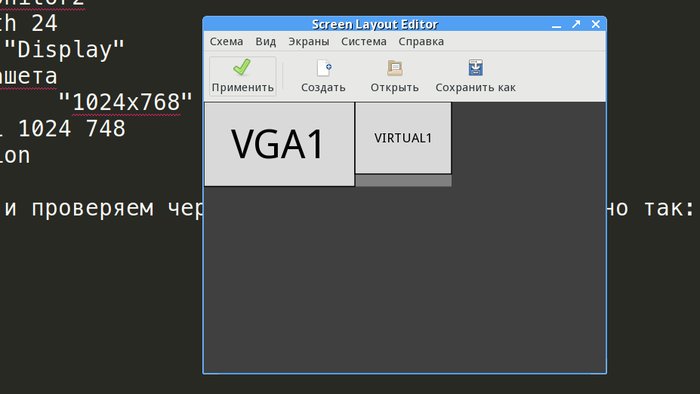

Перезапускаем Х-сы и проверяем через arandr. Настраиваем расположение и ориентацию.Должно быть примерно так:

Сохраняем в файл — он нам пригодится.

3. Создаем файл для автозагрузки в WM/DE (у меня planshet.sh)

x11vnc -rfbport 5900 -display :0 -dontdisconnect -noxfixes -xdamage -shared -forever -clip 1024x768+1600+0 -scale 1024x768 -bg -cursor X -o /home/$USER/x11vnc.log -repeat

xrandr --addmode VIRTUAL1 1024x768 # необязательно

xrandr --output VIRTUAL1 --mode 1024x768 # необязательно

xrandr --output VIRTUAL2 --off --output HDMI1 --off --output VIRTUAL1 --mode 1024x768 --pos 1602x0 --rotate normal --output DP1 --off --output VGA1 --mode 1600x900 --pos 0x0 --rotate normal #вот эта строка заимствована из сохраненного файла arandr

Проверим:

$ xrandr |grep VIRTUAL1

VIRTUAL1 connected 1024x768+1600+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm

Так как в IceWM каталога автостарта нет, но есть файл ~/.icewm/startup(который должен быть исполняемым), добавим в него следующее:

sh -c /path/to/planshet.sh

4. Отключим гашение мониторов:

xset s off

xset s noblank

xset -dpms

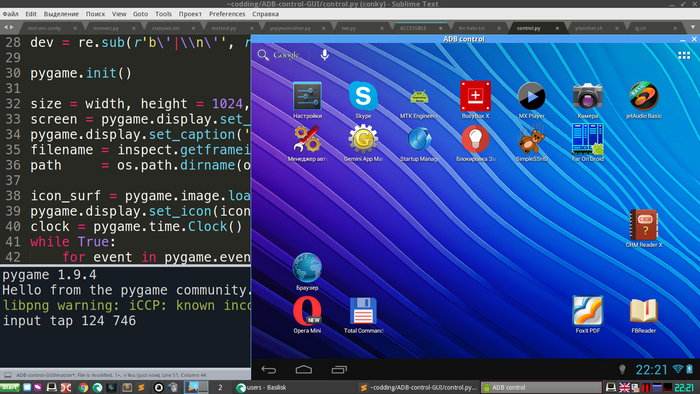

А теперь самое интересное! Как получить координаты «тапов» для устройства без «метода проб и ошибок» истязая клавиатуру в консоли?!

Ради такого дела наваял я программулю. Если запускать ее из консоли, то получим искомое — вывод координат тапов.

6. Перепишем все это в planshet.sh

#!/bin/bash

x11vnc -rfbport 5900 -display :0 -dontdisconnect -noxfixes -xdamage -shared -forever -clip 1024x768+1600+0 -scale 1024x768 -bg -cursor X -o /home/$USER/x11vnc.log -repeat

xrandr --addmode VIRTUAL1 1024x768 # необязательно

xrandr --output VIRTUAL1 --mode 1024x768 # необязательно

xrandr --output VIRTUAL2 --off --output HDMI1 --off --output VIRTUAL1 --mode 1024x768 --pos 1602x0 --rotate normal --output DP1 --off --output VGA1 --mode 1600x900 --pos 0x0 --rotate normal #вот эта строка заимствована из сохраненного файла arandr

xset s off

xset s noblank

xset -dpms

adb tcpip 5555

adb connect 192.168.0.14:5555

sudo adb devices

adb shell input tap 1000 20 # тапаем по "квадратикам" в правом верхнем углу (не знаю, как нызавется) - скрин 3

adb shell input tap 392 138 # тапаем по AndroidVNC

adb shell input tap 20 65 # запускаем VNC предварительно прописав адрес и порт

И сделаем

chmod +x /path/to/planshet.sh

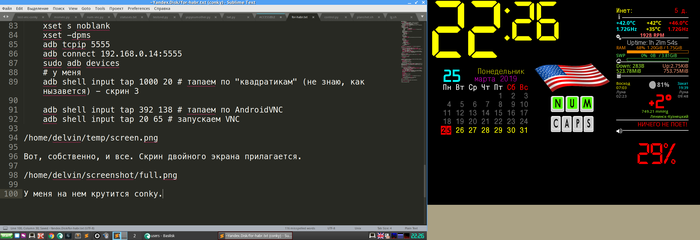

Вот, собственно, и все. Перезагружаем Х-сервер и получаем мультискрин.

У меня на «маленьком» крутится conky.

Скрин двойного экрана прилагается.

Оригинал здесь.

P.S: Если кто знает, как вставлять сюда, на Пикабу, оформленный код, буду весьма признателен подсказке.