Загадка смерти Михаила Фрунзе85 лет назад умер председатель Реввоенсовета СССР. Его гибель до сих пор окутана тайной

85 лет назад, в 1925 году в Боткинской больнице после операции на желудке умер 40-летний председатель Реввоенсовета СССР, нарком по военным и морским делам Михаил Фрунзе. О причинах его смерти до сих пор идут споры и среди историков, и среди политиков, и среди медицинских экспертов.

Версия писателя Пильняка

Официально в газетах того времени сообщалось, что Михаил Фрунзе болел язвой желудка. Врачи решили провести операцию. Провел ее 29 октября 1925 года доктор В. Н. Розанов. Ему ассистировали врачи И. И. Греков и А. В. Мартынов, наркоз проводил А. Д. Очкин. В целом операция прошла успешно. Однако через 39 часов Фрунзе скончался «при явлениях паралича сердца». Спустя 10 минут после его смерти ночью 31 октября в больницу прибыли И. В. Сталин, А. И. Рыков, А. С. Бубнов, И. С. Уншлихт, А. С. Енукидзе и А. И. Микоян. Была произведена экспертиза тела. Прозектор записал: обнаруженные при вскрытии недоразвития аорты и артерий, а также сохранившаяся зобная железа являются основой для предположения о нестойкости организма по отношению к наркозу и плохой сопротивляемости его по отношению к инфекции. Основной вопрос — почему возникла сердечная недостаточность, приведшая к смерти, — остался без ответа. Недоумение по этому поводу просочилось в прессу. Увидела свет заметка «Товарищ Фрунзе выздоравливает», напечатанная «Рабочей газетой» как раз в день его смерти. На рабочих собраниях спрашивали: зачем делалась операция; почему Фрунзе согласился на нее, если с язвой можно прожить и так; какова причина смерти; почему опубликована дезинформация в популярной газете? В связи с этим врач Греков дал интервью, помещенное с вариациями в разных изданиях. По его словам, операция была необходимой, так как больной находился под угрозой внезапной смерти; Фрунзе сам попросил оперировать его по возможности скорее; операция относилась к разряду сравнительно легких и была выполнена по всем правилам хирургического искусства, но наркоз протекал тяжело; печальный исход объяснялся также обнаруженными при вскрытии непредвиденностями.

Заостренно-политизированной была концовка интервью: к больному после операции никого не допускали, но, когда Фрунзе сообщили, что ему прислал записку Сталин, он попросил записку эту прочесть и радостно улыбнулся. Вот ее текст: «Дружок! Был сегодня в 5 ч. вечера у т. Розанова (я и Микоян). Хотели к тебе зайти, — не пустили, язва. Мы вынуждены были покориться силе. Не скучай, голубчик мой. Привет. Мы еще придем, мы еще придем… Коба».

Интервью Грекова еще более разогрело недоверие к официальной версии. Все пересуды на эту тему собрал писатель Пильняк, который создал «Повесть непогашеной луны», где в образе командарма Гаврилова, умершего во время операции, все узнали Фрунзе. Часть тиража «Нового мира», где публиковалась повесть, была конфискована, тем самым как бы подтверждалась версия убийства. Эту версию еще раз повторил режиссер Евгений Цымбал в своем фильме «Повесть непогашеной луны», в котором создал романтический и мученический образ «настоящего революционера», замахнувшегося на незыблемые догмы.

Романтик «народного кровопускания»

Но давайте разберемся, каким в действительности был романтиком самый молодой наркомвоенмор страны.

С февраля 1919 года М.В. Фрунзе последовательно возглавлял несколько армий, действующих на Восточном фронте против Верховного правителя России адмирала А.В. Колчака. В марте он стал командующим Южной группой этого фронта. Подчиненные ему части настолько увлеклись мародерством и грабежом местного населения, что совершенно разложились, и Фрунзе не раз посылал в Реввоенсовет телеграммы с просьбой прислать ему других солдат. Отчаявшись получить ответ, он стал сам вербовать себе пополнение «натуральным методом»: вывез из Самары эшелоны с хлебом и предложил оставшимся без еды людям вступать в Красную армию.

В крестьянском восстании, поднявшемся против Фрунзе в Самарском крае, участвовало более 150 тысяч человек. Восстание было утоплено в крови. Отчеты Фрунзе Реввоенсовету пестрят цифрами расстрелянных под его руководством людей. Например, за первую декаду мая 1919 года им было уничтожено около полутора тысяч крестьян (которых Фрунзе в своем отчете именует «бандитами и кулаками»).

В сентябре 1920 года Фрунзе назначили командующим Южным фронтом, действующим против армии генерала П.Н. Врангеля. Он руководил взятием Перекопа и оккупацией Крыма. В ноябре 1920 года Фрунзе обратился к офицерам и солдатам армии генерала Врангеля с обещанием полного прощения в случае, если они останутся в России. После занятия Крыма всем этим военнослужащим было приказано зарегистрироваться (отказ от регистрации карался расстрелом). Затем солдаты и офицеры Белой армии, поверившие Фрунзе, были арестованы и расстреляны прямо по этим регистрационным спискам. Всего во время красного террора в Крыму было расстреляно или утоплено в Черном море 50 — 75 тыс. человек.

Так что вряд ли в народном сознании с именем Фрунзе были связаны какие-либо романтические ассоциации. Хотя, конечно, многие тогда могли и не знать о военных «художествах» Михаила Васильевича. Самые темные стороны своей биографии он тщательно скрывал.

Известен его собственноручный комментарий к приказу о награждении Бела Куна и Землячки за зверства в Севастополе. Фрунзе предупреждал, что вручение орденов следует производить тайно, дабы общественность не знала, за что конкретно награждаются эти «герои гражданской войны».

Словом, Фрунзе вполне вписывался в систему. Поэтому немало историков считают, что смерть Фрунзе произошла чисто по причине врачебной ошибки — передозировка наркоза. Резоны таковы: Фрунзе был ставленником Сталина, вполне лояльным к вождю политиком. К тому же это был только 1925 год — за 12 лет до расстрельного 37-го. Вождь еще не осмеливался на проведение «чисток». Но есть факты, от которых трудно отмахнуться.

Серия «случайных» катастроф

Дело в том, что 1925 год был отмечен целой серией «случайных» катастроф. Вначале — ряд трагических инцидентов с ответственными работниками Закавказья.

19 марта в Москве внезапно умер «от разрыва сердца» председатель Союзного Совета ЗСФСР и один из председателей ЦИК СССР Н. Н. Нариманов.

22 марта в авиационной катастрофе погибли Первый секретарь Заккрайкома РКП (б) А. Ф. Мясников, председатель ЗакЧК С. Г. Могилевский и летевший с ними уполномоченный наркомата почт и телеграфов Г. А. Атарбеков.

27 августа под Нью-Йорком при невыясненных обстоятельствах погибли Э. М. Склянский — бессменный заместитель Троцкого в период гражданской войны, отстраненный от военной деятельности весной 1924 года и назначенный председателем правления треста «Моссукно», и председатель правления акционерного общества «Амторг» И. Я. Хургин.

28 августа на подмосковной станции Парово погиб под поездом давний знакомый Фрунзе член Реввоенсовета 6-й армии во время Перекопской операции, член бюро Иваново-Вознесенского губкома партии, председатель Авиатреста В. Н. Павлов.

Примерно в это же время в автоаварии погиб близкий к наркомвоенмору Фрунзе начальник Мосгубмилиции Ф. Я. Цируль. Да и сам Михаил Васильевич в начале сентября выпал на полном ходу из автомобиля, дверца которого почему-то оказалась неисправной, и чудом остался жив. Так что «устранения», судя по всему, уже начались. Другой вопрос — был ли у Сталина или кого-то другого из политической верхушки резон устранять Фрунзе? Кому он перешел дорогу? Обратимся к фактам.

Участник «пещерного совещания»

Летом 1923 года в гроте недалеко от Кисловодска состоялось законсперированное совещание партийной верхушки под руководством Зиновьева и Каменева, названного впоследствии «пещерным». На нем присутствовали отдыхающие на Кавказе и приглашенные из ближайших регионов партийные деятели той поры. От Сталина поначалу это скрыли. Хотя обсуждался вопрос именно об ограничении его властных полномочий в связи с тяжелой болезнью Ленина.

Ни один из участников этого совещания (кроме Ворошилова, который, скорее всего, был там глазами и ушами вождя) не умер своей смертью. Фрунзе там присутствовал в качестве военной составляющей «путча». Мог ли Сталин забыть такое?

Другой факт. В 1924 году по инициативе Фрунзе была проведена полная реорганизация Красной армии. Он добился упразднения института политических комиссаров в армии — они были заменены помощниками командиров по политчасти без права вмешиваться в командные решения.

В 1925 году Фрунзе произвел ряд перемещений и назначений в командном составе, в результате чего во главе военных округов, корпусов и дивизий оказались военные, подобранные по принципу военной квалификации, но не по принципу коммунистической преданности. Бывший секретарь Сталина Б.Г. Бажанов вспоминал: «Я спросил у Мехлиса, что думает Сталин об этих назначениях?» — «Что думает Сталин? — переспросил Мехлис. — Ничего хорошего. Посмотри на список: все эти тухачевские, корки, уборевичи, авксентьевские — какие это коммунисты. Все это хорошо для 18 брюмера, а не для Красной Армии».

Вдобавок Фрунзе лояльно относился к партийной оппозиции, чего Сталин совсем не терпел. «Конечно, оттенки должны быть и будут. У нас ведь 700 000 членов партии, руководящих колоссальнейшей страной, и нельзя требовать, чтобы эти 700 000 человек по каждому вопросу мыслили одинаково», — писал наркомвоенмор.

На фоне этого в английском ежемесячнике «Аэроплан» появилась статья о Фрунзе «Новый русский вождь». «В этом человеке, — говорилось в статье, — объединились все составные элементы русского Наполеона». Статья стала известна партруководству. По свидетельству Бажанова, Сталин увидел во Фрунзе будущего Бонапарта и высказал резкое недовольство этим. Затем он вдруг проявил трогательную заботу о Фрунзе, сказав: «Мы совершенно не следим за драгоценным здоровьем наших лучших работников», после чего политбюро чуть ли не силой заставило Фрунзе согласиться на операцию.

Бажанов (и не только он) считал, что Сталин убил Фрунзе, чтобы на его место назначить своего человека — Ворошилова (Бажанов В.Г. Воспоминания бывшего секретаря Сталина. М., 1990. С. 141). Утверждают, что во время операции была применена как раз та анестезия, которой Фрунзе не мог вынести вследствие особенностей организма.

Конечно, эта версия не доказана. И все же она достаточно правдоподобна.

Вступление в пионеры в городе (но в деревне)

Кого где, а меня в далекие 80-е принимали в пионеры вот у этой маленькой деревенской саманной избушки с камышовой крышей:

На самом деле это не деревня, а дом Михаила Фрунзе, целиком помещенный внутри музея:

Внутри все довольно простенько. Но для начала ХХ века вполне приличное убранство. Практически все вещи подлинные. И стол, за которым обедала вся семья, и настольные часы, и гитара матери, и даже ее пудреница, и колыбельки детей, и любимая игрушка будущего полководца — конь-качалка:

Однако самые ценные экспонаты были украдены. Это золотые наградные часы самого Михаила Фрунзе, его золотая медаль за окончание гимназии с отличием и именные часы его сына Тимура Фрунзе, погибшего на фронте в 1942 году. С рукояти кинжала от благодарного народа Бухары исчез драгоценный камень. Исчезли шпоры, нож, бинокль и другие личные вещи. Увели даже ложку матери Фрунзе. Награды, приколотые к красному бархатному полотнищу вынесли вообще в наглую среди бела дня 9 мая 1992 года. Подростков, выносивших полотнище, заметили, но не смогли догнать. Награды потом тоже так и не нашли.

Когда известный полководец умер на столе хирурга, память о нем решили сохранить вот таким способом. Вокруг домика, где вырос Михаил Васильевич, построили музей, а сам дом сохранили как образчик туркестанской архитектуры начала ХХ века. Причем ради такой затеи пришлось снести целый драмтеатр, который размещался поблизости и не давал воплотить замысел.

Вот тут домик виден через витрину с торца:

А в начале прошлого века дом фельдшера Российской империи в Туркестане выглядел так. В нем Василий Фрунзе часто принимал больных:

Из пятерых детей Василия Фрунзе только Миша пошел по революционной дорожке. Все братья и сестры Фрунзе (в семье было пятеро детей) стали врачами. По воспоминаниям Михаила, решение идти против царя у него возникло после Кровавого воскресенья, где его серьезно ранили в руку при разгоне полицией демонстрации на Сенатской площади.

Кстати, по дореволюционным фотографиям родного дома полководца видно, какие плоды дала политика тогдашнего Пишпекского градоначальника — все домовладельцы с конца XIX века обязаны были посадить не менее 30 деревьев возле своего дома или магазина/лабаза. Поэтому даже в самые индустриальные времена Фрунзе (Бишкек) считался одним из самых зеленых мегаполисов.

С днем пионеров всех причастных!

Ответ на пост «Национальная речь Михаила Фрунзе о русском народе в гражданскую войну»1

Так если нынешняя власть так превозносит Колчака в СМИ и кино, так молится на возвращение верховного правителя — не преступна ли она, часом?

Поскольку память на всё плохое у людей коротка, давайте вспомним — кто же он, Колчак? И чем заслужил такую нелюбовь?

Как ни странно, но карьера будущего «адмирала» в императорской России с самого начала не задалась. Знаменитая полярная экспедиция 1900–1902 годов во главе с бароном Эдуардом Толлем (знаменитым когда-то полярником, почему-то померкшим перед достижениями белого адмирала) закончилась смертью последнего. Оказавшись на острове Беннета, он до последнего ждал помощи от колчаковского китобоя «Заря», однако тот задержался во льдах и пришел уже слишком поздно. Сам Колчак в ходе спасательной операции провалился под лед, что в дальнейшем сказалось на его здоровье и способности к настоящему военному делу. Можно только посочувствовать исследователю, пострадавшему в ходе выполнения своей миссии, — пожалуй, даже если миссия окончилась провалом. Однако странно слышать его имя в одном ряду с погибшим Толлем, Степаном Макаровым, Василием Чичаговым, Георгием Седовым, Георгием Брусиловым и многими другими. Еще более странно — слышать про Колчака и не слышать про всех перечисленных героев-исследователей.

В любом случае результаты Колчака получили низкую оценку упомянутого вице-адмирала Степана Макарова — выдающегося исследователя и военного, защитника Порт-Артура во время войны 1904–1905 гг.. Японский поэт Исикава Такубоку напишет про его подвиги:

Замрите со склоненной головой

При звуках имени его: Макаров.

Его я славлю в час вражды слепой

Сквозь грозный рев потопа и пожаров.

С началом русско-японской войны Макаров назначил Колчака на крейсер 1-го ранга, занятого мелкими и рутинными работами. Даже после гибели вице-адмирала Колчак далеко не продвинулся: 4 дня на минном заградителе, затем — миноносец «Сердитый», охраняющий гавань и сопровождающий тралящие суда. На время основных событий на море будущий адмирал слег с воспалением легких, а выздоровел только ко времени перехода боевых действий на сушу. При следующей возможности вступить в открытый бой — когда русская эскадра прорывалась к Владивостоку — Колчак и вовсе сдал командование миноносцем.

Закончилась русско-японская война для «адмирала» в том же духе — он оказался в числе осажденных в Порт-Артуре, но к моменту сдачи города был уже тяжело болен и потому сдался в плен к японцам.

Потребовались многие годы и еще одна война, чтобы Колчак приобрел влияние и известность как командующий Черноморским флотом. Однако с наступлением февраля 1917 года всё резко поменялось: «адмирал» отрекся сначала от царя, а затем и от своего флота.

В связи с нынешним ренессансом прониколаевских воззрений много говорится о том, что Колчак официально принял отречение Николая II не 2 марта, а 5–6-го. Однако это не показательно, поскольку телеграмма Михаила Алексеева, фаворита императора и по совместительству — одного из заговорщиков, не сразу нашла адмирала на месте. Интересней его судьба как командующего флотом.

В июне 1917 года, когда Колчак уже в полную силу служил Временному правительству, американский адмирал Гленнон (с которым Колчак ехал из расположения флота в Петроград) при поддержке военных властей Великобритании пригласил его в США. Несмотря на долгие обсуждения с Керенским судеб флота, проходившие еще пару недель назад, Колчак принимает решение бросить своих подчиненных и воспользоваться возможностью эмигрировать. Он посылает Керенскому запрос о командировке — зная, что тот надолго уехал, — получает формальный ответ от дружественного ему Совета министров и отплывает на Запад.

Западные коллеги обещали Колчаку программу, не предполагавшую скорое возвращение на родину: академии в США, Япония, а затем — по приказу британских властей — командование союзническими войсками на Месопотамском фронте. В протоколах Чрезвычайной следственной комиссии есть высказывание самого «адмирала» по этому поводу:

«...я обратился к нему [английскому посланнику в Токио сэру Грину — Д.Б.] с просьбой довести до сведения английского правительства, что я прошу принять меня в английскую армию на каких угодно условиях. Я не ставлю никаких условий, а только прошу дать мне возможность вести активную борьбу... Недели через две пришел ответ от военного министерства Англии. Мне сначала сообщили, что английское правительство охотно принимает мое предложение относительно поступления на службу в армию и спрашивает меня, где я желал бы предпочтительнее служить. Я ответил, что, обращаясь к ним с просьбой принять меня на службу в английскую армию, не ставлю никаких условий и предлагаю использовать меня так, как оно найдет это возможным. Что касается того, почему я выразил желание поступить в армию, а не во Флот, то я знал хорошо английский Флот, знал, что английской Флот, конечно, не нуждается в нашей помощи... Наконец, очень поздно пришел ответ, что английское правительство предлагает мне отправиться в Бомбей и явиться в штаб индийской армии, где я получу указания о своем назначении, на месопотамский фронт».

Фактически с этого момента Колчак перестает быть российским адмиралом и становится британским офицером. Однако через два месяца после провозглашения советской власти планы англичан изменились. Командующий британскими войсками генерал Редаут передал Колчаку телеграмму, в которой генштаб Великобритании сообщал: планы изменились, и «адмиралу» следует отправиться на Дальний Восток, поскольку это «с их точки зрения является более выгодным».

«Я тогда послал еще телеграмму с запросом: приказание это или только совет, который я могу не исполнить. На это была получена срочная телеграмма с довольно неопределенным ответом: английское правительство настаивает на том, что мне лучше ехать на Дальний Восток, и рекомендует мне ехать в Пекин в распоряжение нашего посланника кн. Кудашева. Тогда я увидел, что вопрос у них решен».

В Россию Колчак вернулся в вагоне английского генерала Нокса и дальнейшую кампанию проводил в составе войск иностранных интервентов.

Пользуясь поддержкой интервентов, Колчак пришел к власти в Омске, где в это время находился один из трех осколков бывшего Учредительного собрания (заметим: большевики среди «свергнутого» ими правительства расстрелов не проводили, в отличие от колчаковцев). На следующий же день «адмирал» приказал арестовать большую часть «учредиловцев», которые находились тогда в Екатеринбурге — в гостинице «Пале-Рояль». В ходе ареста пролилась первая кровь.

Оставалась последняя ветвь правительства — уфимская. Она выпустила ноту протеста, в которой обвиняла Колчака в узурпации власти, реакции и требовала освободить членов Директории. Аналогичные депеши с просьбой поддержать «русскую демократию в ее трудной борьбе» были направлены представителям США, Великобритании, Японии и других стран. Генерал Нокс ответил на это, что омский переворот произошел «не без ведома правительства Его Величества».

Получив отмашку английского начальства, Колчак перешел к решительным действиям. Он постановил пресечь деятельность оставшихся членов Директории с применением оружия, а затем предать их военному суду, доставив в омскую тюрьму.

В ответ на жестокость «адмирала» восстание подняли омские рабочие — им даже удалось освободить членов Директории, но подоспевшие колчаковские силы перебили бунтовщиков. Выжившие члены бывшего Учредительного собрания решили не пускаться в бега, а сдаться, надеясь на благородство «белого рыцаря». Однако «в отместку за восстание» группа пьяных колчаковских офицеров убила 9 человек из числа сдавшихся.

Расправившись с самого начала с «временщиками» и первыми народными восстаниями, поднятыми большевиками, Колчак оказался в позиции марионеточного тирана, живущего на средства интервентов и занимающегося полицейщиной, подавлением восстаний. Историки отмечают его роль как организатора специфической «контрразведки», в которую вошли, в том числе, бывшие жандармы — она занималась террором против российского населения и сторонников большевиков. И занималась этим весьма успешно.

Помимо британцев в Колчака «вложились» также американцы, французы и японцы. Они поставляли ему «штыки» и гуманитарную помощь — в первую очередь, в обмен на вывозимое с территории России золото. В народе сложили такой куплет:

Мундир английский, погон французский,

табак японский — правитель Омский.

Американский посол Моррис в письме госсекретарю США пишет:

«Колчаковское правительство не может продержаться без открытой поддержки нашего правительства. Благодаря нашей своевременной и активной поддержке Колчак удержится, мы окажемся в преимущественном положении для того, чтобы содействовать и руководить делом реконструкции России».

Силами «полицейщины» и войск интервентов «белый рыцарь» проводил в Сибири карательные операции, в ходе которых без суда и следствия было повешено, расстреляно и сожжено заживо более 75 000 человек. Противостояли Колчаку в основном партизанские отряды. В селах Омской области до сих пор есть братские могилы, где захоронены убитые карательными отрядами «адмирала» мирные жители, и живы родственники погибших.

Практиковались массовые казни политзаключенных вроде расстрела 120 человек в Старо-Загородной роще — популярном до установления колчаковской тирании месте отдыха. Колчак писал:

«Гражданская война должна быть беспощадной. Я приказываю начальникам частей расстреливать всех пленных коммунистов. Или мы их перестреляем, или они нас. Так было в Англии во время войны Алой и Белой розы, так неминуемо должно быть и у нас, и во всякой гражданской войне».

Зверства «белого рыцаря» вызывали протест даже у его союзников. Так, руководители чехословацкого корпуса пишут руководству интервентов:

«Под защитой чехословацких штыков местные русские военные органы позволяют себе действия, перед которыми ужаснется весь цивилизованный мир. Выжигание деревень, избиение мирных русских граждан целыми сотнями, расстрелы без суда представителей демократии по простому подозрению в политической неблагонадежности составляют обычное явление».

Один из командующих войсками интервентов — американский генерал Гревс — вторит этой оценке в своих мемуарах:

«В Восточной Сибири совершались ужасные убийства, но совершались они не большевиками, как это обычно думали. Я не ошибусь, если скажу, что в Восточной Сибири на каждого человека, убитого большевиками, приходилось 100 человек, убитых антибольшевистскими элементами... Крестьяне не хотели брать в руки оружие и жертвовать своими жизнями ради возвращения этих людей к власти, их избивали, пороли кнутами и хладнокровно убивали тысячами».

По воспоминаниям сторонников Колчака, карательные отряды уподоблялись в зверствах фашистам: закапывали людей живьем, выпускали внутренности, резали сухожилия и т. д.

Подводя итог, нетрудно понять, почему ни один суд не готов взять на себя ответственность за реабилитацию такого военного преступника, как «адмирал» Колчак. Труднее ответить на вопрос, почему из всех великих личностей Российской империи, из всех героических полярников, из всех лидеров белого движения прославлять нужно именно Колчака — на котором, как говорится, живого места нет?

Почему так необходимо героизировать Карла Маннергейма — пособника Гитлера, ставленника интервентов, убийцу русских людей? Зачем при этом надо — накануне Дня народного единства, не меньше! — во всеуслышание выставлять себя дураками и провокаторами, заявляя о том, что Ленин и Гитлер — «изверги ХХ столетия»?

Почему проверять на оскорбление чьих-то чувств нужно фильмы про Николая II, причем на основании запроса никому не известной «общественной организации», состоящей из одномесячной страницы «ВКонтакте» и лидера, преклоняющегося перед нацистами из СС и иконами с Распутиным (они же еще и «православные», за «царя-батюшку»)? В конце-то концов, почему отрекшийся от престола Николай II, а не Павел I, «умерший нашим императором»?

Что объединяет все эти фигуры? Что делает их особенно ценными? Антикоммунизм. На это недвусмысленно намекает содержание раздела «О нас» сайта «Белого дела» — организации, инициировавшей установку колчаковской доски:

«Большевизм оказался не только богоборческой доктриной, отрицавшей Христа, историческую традицию, право и личное достоинство, но и стал искусительным соблазном для нашего народа... последовательно и упрямо разрушалась собственная страна, попирались ее культура и прошлое... мы хотим посильно продолжить традицию Белого движения, положившего начало самоотверженной борьбе русского общества за родину, честь и свободу, как писал о том знаменитый журнал «Часовой». Ценный политический, идейный, творческий и моральный опыт небольшевистской России должен быть востребован сегодня».

Понятно, что это всё идет вразрез государственному курсу на «примирение» и «единство истории». Однако кому-то настолько надо устроить провокацию и посмеяться над памятью народа (который уже не раз — и в соцопросах, и на телевидении, и в интернет-голосованиях — доказывал, что советский период истории для него ценность), что этот кто-то готов задействовать даже официально осужденных военных преступников.

Окоротят ли «сверху» эти странные устремления (как это, похоже, произошло с установившими доску Маннергейму)? В каком-то смысле это не так важно. Важно, что рядовые граждане, а также не утратившие еще чувство ответственности за страну и общество интеллигенты, должны сказать этому странному движению свое «нет». Иначе за Колчаком мы можем увидеть и Краснова, и Власова, и что угодно еще.

Отгрузка готовой продукции потребителям на Фрунзенском автосборочном заводе; ~ 1972-й год.

Фрунзенский автосборочный завод был основан в г. Фрунзе Киргизской ССР (сейчас - г. Бишкек, столица Киргизии), в 1967-м году на базе Фрунзенского машиностроительного завода. Первоначально завод занимался производством автомобильных узлов и агрегатов, а в 1969-м году освоил производство сельскохозяйственных самосвалов с трёхсторонней разгрузкой ГАЗ-САЗ-53Б, созданных на Саранском заводе автосамосвалов на шасси грузового автомобиля ГАЗ-53. В начале 70-х гг. Фрунзенский автозавод освоил и производство самосвалов с предварительным подъемом кузова САЗ-3502. Производство самосвалов шло нарастающими темпами и в 1980-м году завод достиг максимального годового уровня производства - 11 000 самосвалов. В 1983-м году модель ГАЗ-САЗ-53Б была сменена самосвалом САЗ-3507. В настоящее время автосборочный завод занимается выпуском специализированной техники сельскохозяйственного и коммунального назначения на базе грузовых автомобилей ГАЗ-3302, ГАЗ-3309 и Урал.

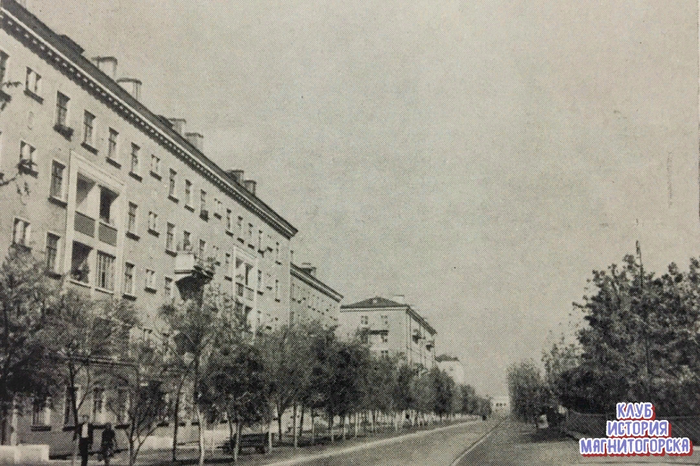

Магнитогорск воспоминания прошлого, улица Фрунзе.

Улица Фрунзе застроенная в середине 30-х годов.Часть этой улицы, включающая восточную сторону квартала №2, представляет собой удачную попытку сформировать ансамбль жилой улицы типовыми домами крупноблочной конструкции и зданиями детских учреждений, составляющими неотъемлемый компонент жилого квартала.

Впервые примененное здесь контрастное сочетание различных по назначению типовых зданий способствовало созданию достаточно выразительного ансамбля улицы. Однако этот градостроительный прием был нарушен в последующие годы при застройке других частей квартала.

Как узбеки и киргизы стройку века делили

Токтогульская ГЭС и другие великие стройки социализма — что они значили для советских республик Центральной Азии? Как проекты, призванные играть роль локомотивов модернизации, поставщиков электроэнергии и других благ цивилизации для бывших отсталых окраин Российской империи, трамплинов к социализму, превратились в источник конфликтов? Почему Киргизская и Узбекская ССР, прикрываясь словами о братской взаимопомощи, на деле перешли к безжалостной борьбе за ресурсы?

Этим вопросам посвящена последняя работа Морица Флорина (Университет Эрлангена-Нюрнберга), написавшего политическую историю Токтогульской ГЭС. Исследователь поднял советскую прессу 1960-1970-х годов, научную и художественную литературу, посвященную проекту, многотомные воспоминания бывшего первого секретаря компартии Киргизской ССР Усубалиева, а также архивные документы из Оша и Бишкека. Его работа (Emptying lakes, filling up seas: hydroelectric dams and the ambivalences of development in late Soviet Central Asia) опубликована в журнале Central Asian Survey.

Стройка социализма – победа над отсталостью

В эпоху Никиты Хрущева в Азии и Африке усиливались национально-освободительные движения, направленные против колониальных держав. СССР активно участвовал в этом процессе, пытаясь привлечь страны третьего мира в лагерь социализма. Как выяснили историки, руководители среднеазиатских республик использовали благоприятную внешнеполитическую конъюнктуру и выбивали инвестиции в свое хозяйство – ведь именно южные республики выступали витриной достижений «социализма на Востоке» для гостей из Азии и Африки.

Идею построить ГЭС на Нарыне впервые выдвинули два первых секретаря, Шараф Рашидов (УзССР) и Исхак Раззаков (КиргССР), в 1960 году. Киргизская сторона хотела получить больше электроэнергии для Фрунзе и Оша, а узбекская – стабильные поставки воды в Ферганскую долину. ГЭС, как писала «Правда» в духе советской гигантомании, должна была подарить ферганским хлопкоробам сотни тысяч, два или даже четыре миллиона гектаров орошаемых земель. На берегах рукотворного озера хотели даже построить курорты – не хуже черноморских!

Однако решение строить ГЭС было принято уже после отставки Раззакова. Его преемник Турдакун Усубалиев отмечает в своих воспоминаниях, что не особо хотел строить гидроэлектростанцию и был сторонником возведения серии небольших ТЭЦ вокруг Фрунзе с его промышленными предприятиями – более скромный и полезный именно для его республики проект. Тем не менее решение строить Токтогульскую ГЭС было принято именно при Усубалиеве (июнь 1962 года). Проект подавался как символ дружбы народов. Его включили в число всесоюзных ударных комсомольских строек, на строительство привлекли тысячи рабочих и комсомольцев со всего СССР, а в прессе не преминули отметить, что более развитые республики помогают развивать промышленность в бывших «отсталых» колониях царской России.

Кроме того, подобно Днепрогэсу и Братской ГЭС проект подавался как яркий символ победы над силами природы. Строители героически карабкались на крутые скалы и даже затаскивали туда бульдозеры; 523 альпиниста со всего Союза участвовали в строительстве, забираясь в такие места, где раньше бывали только снежные барсы. Рабочие, альпинисты и инженеры коллективными усилиями «приручали» непокорную реку Нарын. Однако не забывали и о том, что проект ГЭС принадлежит прежде всего киргизскому народу. Ее назвали в честь знаменитого акына Токтогула Сатылганова, родившегося как раз в районе, затопленном водохранилищем. Да и современники строительства воспевали ГЭС: Суюнбай Эралиев сравнивал ее возведение с объездкой и приручением диких лошадей, а Турар Кожомбердиев уверял читателей, что после завершения строительства Токтогульской ГЭС силы природы больше не будут угрожать жизни пастухов и их стад.

Вода в обмен на инвестиции

Согласно официальной версии, Токтогульская ГЭС должна была приносить пользу всем: киргизы получат больше электроэнергии, расположенные в УзССР долины – постоянный приток воды для хлопка, а все остальные народы СССР приблизят строительство социализма на очередной стройке века. Однако еще до начала работ в проекте были фактически заложены будущие конфликты: орошение узбекских земель зависело от решений, принимаемых во Фрунзе и в конечном счете в Москве.

Разыгрались эти конфликты еще на стадии планирования будущей ГЭС, в апреле 1962 года, когда Ферганскую долину поразила сильная засуха, руководитель отдела сельского хозяйства ЦК КПСС Василий Поляков предложил Усубалиеву исправить ситуацию, направив на нужды орошения озеро Сонкёль: идея состояла в том, чтобы серией взрывов расширить сток озера и тем самым увеличить поступление воды в Нарын. Усубалиев, по его собственным словам, был в шоке. Сонкёль отличается уникальными природными условиями и нетронутыми ландшафтами, а эксперты сообщили первому секретарю, что в случае реализации плана уже через 10-15 дней озеро иссякнет. В итоге Усубалиев дошел лично до Хрущева и убедил его остановить проект и не без труда доказал, что в данном случае сохранить уникальное озеро важно, и это не просто подыгрывание собственной республике в ущерб интересам соседей.

С началом строительства Токтогульской ГЭС такие конфликты стали постоянными. Например, споры шли по поводу того, где разместить электростанцию. Киргизы хотели выбрать место выше по течению Нарына – чтобы терять (на затоплении) меньше земли, а узбеки – выше по течению (так водохранилище получилось бы больше, а с ним и увеличились и потенциальные запасы воды для их полей). Далее жесткие конфликты вспыхнули по поводу того, куда в первую очередь протянуть высоковольтные линии электропередачи. Уже с 1962 года киргизы просили Министерство энергетики СССР ускоренно довести линии до Фрунзе. Однако первым электричество получили жители Андижана, по другую сторону межреспубликанской границы, а до Фрунзе линию дотянули лишь в 1979 году! Выиграл Ташкент и в 1974 году, когда Ферганская долина страдала от засухи, и власти Узбекистана попросили перестать наполнять водой Нарына водохранилище (чтобы пустить ее на поля). Инженеры и власти Киргизской ССР пытались протестовать, так как эти меры означали бы, что запуск турбин ГЭС откладывается еще на год, но хлопок снова оказался важнее.

Впрочем, нередко киргизское руководство добивалось своего. Когда в 1962 году буквально по соседству с Нарыном, на реке Карадарья, начали проектировать Андижанскую ГЭС, большая часть ее водохранилища должна была располагаться на территории Киргизской ССР. ЦК киргизского отделения КПСС согласился участвовать в «братской стройке», но на определенных условиях. Поскольку водохранилище должно было «накрыть» 5022 гектара пастбищ и приусадебных земель республики, киргизы предложили провести дополнительные оросительные каналы, а также передать им часть земель Узбекской ССР. Туда планировалось переселять жителей с территорий, затопляемых для строительства как Андижанской, так и Токтогульской ГЭС. Все эти требования удовлетворили: киргизы получили 4127 гектаров земли, а Ташкент обещал выделить средства для переселенных лиц и профинансировать строительство двух каналов.

Миллионы на переселение

Переселение жителей с затопляемых территорий, прежде всего долины Кетмень-Тюбе, стало головной болью для властей на многие годы. Часть расходов на переезд и постройку домов взяло на себя Министерство энергетики СССР, часть – Совет министров Киргизской ССР. Но уже в 1968 году Ошский комитет партии изучил ситуацию на местах и в ужасе запросил еще больше фондов: оказывается, долину населяли в основном бывшие кочевники, насильно переведенные на оседлый образ жизни в 1946-1952 годах. Им пришлось заплатить государству за новые дома, и поэтому многие до сих пор были в долгах.

В 1971 году, когда переселение уже должно было начаться, никаких условий не создали. В Токтогул, новый город для переселенцев (на берегу водохранилищ), до сих пор не провели электричество. Усубалиев был вынужден писать лично председателю Совета министров Косыгину, указывая, что Киргизская ССР уже потратила на переселение в 1,6 раза больше запланированного, но денег все равно не хватает. Только переезд школ, на которой выделили 1,4 миллиона рублей, обошелся в 11 миллионов.

Однако самой тяжелой проблемой стало низкое качество земельных участков на новых территориях. Переселенцам пришлось снова перейти от выращивания товарных культур к скотоводству. Но места на всех не хватило, и уже в 1970-е годы часть людей пришлось переселять в Чаткальскую долину. С мечтами о туристической Мекке вокруг Токтогульской ГЭС тоже пришлось распрощаться: из-за сезонных колебаний уровня воды в водохранилище строительство курортов оказалось невозможным. В итоге еще в 1987 году Совмин СССР продолжал выделять десятки миллионов рублей в виде компенсации для переселенцев.

Когда забыли об экологии

История Токтогульской ГЭС и сопровождающих ее строительство конфликтов ярко демонстрирует, как изменилась советская Средняя Азия между Хрущевым и Горбачевым. Сначала во главу угла ставили проекты всесоюзного и даже глобального масштаба – модернизацию советского Востока (как витрины социализма для стран Азии и Африки), развитие ирригации и масштабной хлопковой экономики. Но со временем на передний план вышли стратегии (и конкретные проблемы) отдельных союзных республик, ревностно защищавших свои интересы и требовавших компенсации за свои потери. Москве приходилось уже не сколько ставить задачи общей экономики, сколько примирять требования лоббистов из Ташкента и Фрунзе.

Одновременно открывался второй фронт критики ГЭС, водохранилищ, линий электропередачи и других атрибутов модернизации. Киргизская интеллигенция в 1970-е годы возмущалась уже не тем, что проекты реализуются в ущерб их республике, а уроном, который наносится окружающей среде и традиционной культуре. «Экологическая» критика шла по всему СССР (вспомним «Прощание с Матёрой» Валентина Распутина) и усиливалась вплоть до распада Союза.

Однако парадоксальным образом после ухода Москвы в качестве начальника и арбитра, перед которым можно было качать права и у которого можно было выбивать фонды, эта критика поутихла. Сейчас ГЭС стали источником национальной гордости, опорой экономики и даже инструментом политического давления на соседей – как, например, в Таджикистане, где Рогунская ГЭС угрожает лишить сельское хозяйство Узбекистана части драгоценной влаги. На место дружного покорения природы братскими республиками пришли конкуренция за средства инвесторов и геополитические интересы.

P.S. Если вам понравилось и вы хотите получить больше новости, поставьте свой царский лайк с плюсиками. Мой рейтинг позволяет создавать не более 2-х статьи в день.