Молодой учёный презентовал дизайн накопительного кольца для комптоновского источника НЦФМ на RuPAC'23

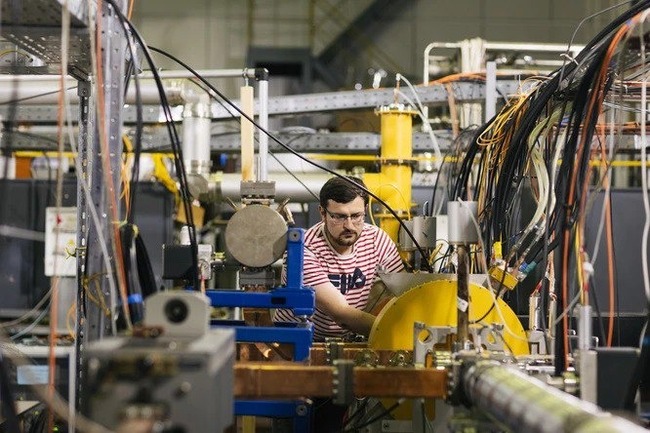

Научный сотрудник Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН Данила Никифоров представил доклад «Накопительное кольцо для комптоновского гамма-источника в диапазоне 1-200 МэВ», подготовленный под руководством члена-корреспондента РАН Николая Винокурова, заведующего лабораторией ИЯФ СО РАН, в рамках научной программы Национального центра физики и математики.

По проекту, электронный накопитель позволит получать комптоновские гамма-кванты в широком диапазоне энергий. Комптоновские гамма-кванты станут инструментом для изучения внутренней структуры связей внутри атомного ядра, что позволит развивать медицину, материаловедение и другие области науки.

«Комптоновские гамма-кванты эффективнее всего получать в накопителях электронов. Сегодня в мире самой производительной установкой с рекордными параметрами является электронный накопитель HIgS в университете Дюка (США) максимальная энергия электронов в кольце HIgS равна 1,2 ГэВ; мы планируем увеличить эту энергию до 2 ГэВ. Кроме того, мы сможем генерировать интенсивный поток фотонов (10^9 фотонов в секунду) с крайне узким энергетическим спектром в диапазоне от 0.1 до 2%», – отметил научный сотрудник ИЯФ СО РАН Данила Никифоров.

Специалисты предложили дизайн накопительного кольца, посчитали магнитную оптику кольца и требуемые параметры пучка для взаимодействия с различными видами лазеров, оценили максимальное отклонение энергии электронов после их взаимодействия с лазером, при котором не происходит потерь электронов на вакуумной камере.

«Для генерации интенсивного потока фотонов необходимо иметь много электронов, которые циркулируют в накопителе. Таким образом могут возникнуть нежелательные коллективные эффекты, которые могут привести к ухудшению качества пучка электронов в накопителе. В нашей работе мы предложили магнитную структуру кольца, которая обеспечивает отрицательный радиус кривизны орбиты пучка. Такая структура позволит нам контролировать нежелательные коллективные эффекты. Подобные специализированные структуры до сих пор не создавали ни в одной лаборатории мира», – добавил молодой учёный.

XXVIII Международная конференция по ускорителям частиц RuPAC'23 объединила этой осенью в Новосибирске более 300 ведущих специалистов для обсуждения развития ускорительной науки и технологий в России. Мероприятие организовано Отделением физических наук РАН, Научным советом по ускорителям заряженных частиц РАН и Институтом ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН.

Источник

Остатки более развитой цивилизации: Как сейчас выглядит заброшенный (законсервированный) ускоритель частиц в Ереване?

Возведение электронного синхротрона с энергией 6 ГэВ в 1967 году стало знаменательным моментом в истории Ереванского физического института (ЕрФИ) — на тот момент это был крупнейший электронный ускоритель СССР и один из крупнейших ускорителей в мире.

Здесь проводились исследования по фоторождению мезонов на нуклонах и ядрах. Выполненные на синхротроне эксперименты помогли внести ясность во многие весьма непростые вопросы ядерной физики и физики элементарных частиц. Благодаря этому, с 1985 года специалисты ЕрФИ успешно принимают участие в крупных международных проектах.

Действовать масштабный ускоритель прекратил в середине 2000-х годов. Уже с 1991 года он включался лишь периодически, а его эксплуатация становилась слишком дорогой. Последним стал эксперимент физика Гамлета Арутюновича Вартапетяна.

Спустя больше десяти лет некогда передовой научный объект продолжает тихо «спать» в стенах института. Давайте посмотрим, что происходит с ним в наши дни. Располагался ускоритель частично под землей. Путь к сердцу синхротрона лежит через технический подвал с генераторами и прочим электрооборудованием, где мы сначала и оказываемся. Сон крупного устройства охраняют мощные гермодвери. Вот только герметичность давно уже нарушена.

Сначала посмотрим на экспериментальные залы. Эта часть объекта находится выше других, и капли дождя без особого труда проникают к ней со старой крыши. Тут мы можем наблюдать инновационное средство защиты синхротрона — черный полиэтилен.

И вот, собственно, мы добираемся до экспериментального зала.

Здесь ученые изучали динамику пучка, проводили эксперименты по фоторождению и занимались калибровкой астрофизической аппаратуры. В том числе тут осуществлялась калибровка телескопа «Орион», используемого для внеатмосферного фотографирования звезд.

А это — зона большого и полного спектрометров с огромным сверхпроводящим магнитом СП-12.

На следующем фото находится оборудование для экспериментов с переходным излучением, возникающим при пересечении частицей границы раздела двух сред, и ондуляторным, формирующимся вследствие ускорения электрона. А далее располагаются устройства для опытов по электророждению — так называет процесс возникновения элементарных частиц при столкновениях электронов, позитронов и мюонов с нуклонами и атомными ядрами.

Огромные установки потрясают своими размерами и необычными формами. Словно гигантские чудовища они спят, погруженные во мрак переставшего действовать цеха. Освещая каждого из них, по телу пробегает дрожь от их устрашающего вида и величия до сих пор необузданной до самого конца науки.

Наконец, перед нами самое сердце ускорителя, установленное ниже уровня земли. Периметр кольца синхротрона равняется 216 метрам.

Пока перед нами все чистое и презентабельное. Кажется, вот-вот наступит рабочее время, и сюда вновь придут ученые, чтобы делать новые открытия. Только в этой части объект еще продолжает «дышать»: здесь работает независимый линейный ускоритель ЛУЭ-75. Например, эта установка использовалась для производства медицинских радиоактивных изотопов.

Но стоит пройти десяток метров, как вдруг картина радикально меняется: местное освещение пропадает, металл съедает коррозия, краска потолка отслаивается, напольная плитка разрушается. И снова старый добрый черный полиэтилен. Эту часть кольца забросили, накрыв ее темным одеялом — вот уж без преувеличения «Остатки более развитой цивилизации»

Еще в 2013 году профессор и советник директора ЕрФИ Национального фонда им. А. Алиханяна по ускорительному направлению Р. М. Лазиев писал, что на объекте остались работать сотрудники, большинству из которых 60-70 лет. У них есть опыт, но уже нет будущего, говорил он.

Посетившая синхротрон международная комиссия вынесла вердикт, что установка физически и морально устарела. Проектируемый и строившийся в 50-60-х годах ускоритель не может отвечать современным требованиям физики, подтверждал Лазиев.

«Можно, наверное, сохранить наш электронный синхротрон как памятник. Не будем забывать, что помимо практической ценности наука еще и часть нашей культуры. <…> Проблема в том, что и это тоже требует денег. Здание нуждается в ремонте, крыша протекает, все надо приводить в порядок, а это очень дорого, боюсь, что не только институт, но и Армения не потянет таких затрат. Можно, конечно, сдать все на металлолом, но, чтобы разобрать синхротрон, тоже нужны большие деньги» — рассуждал профессор.

Пока судьба огромного ускорителя остается нерешенной, его состояние с каждым днем становится все хуже. Нам же пора уходить: гасим фонари и оставляем могущественный синхротрон продолжать одиноко дремать в темноте.

Моя работа

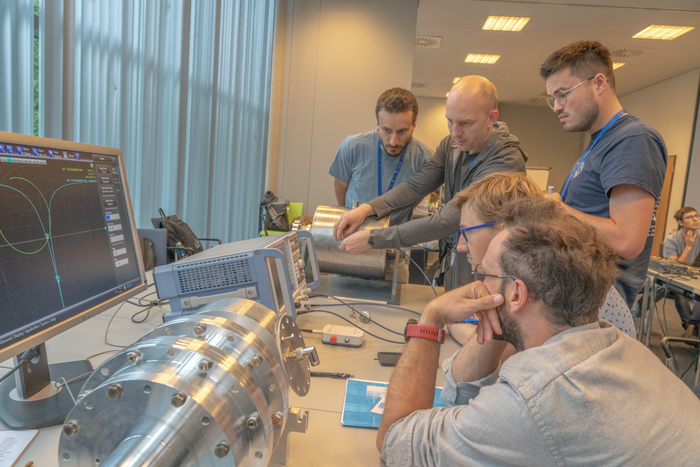

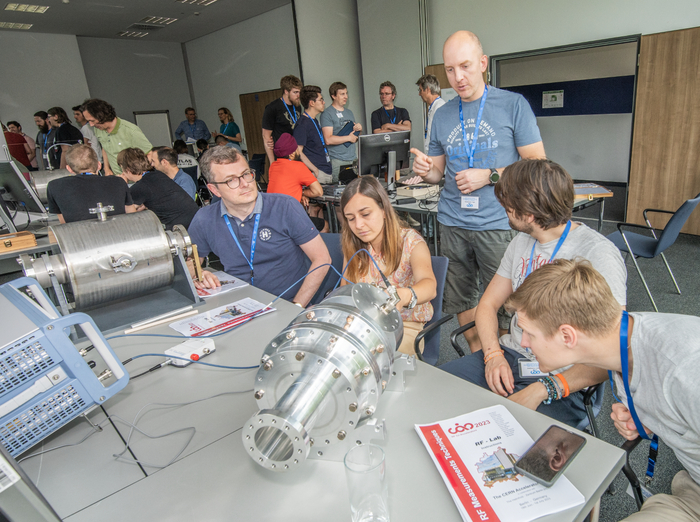

В жизни учёных периодически случаются конференции и всякие массовые мероприятия. Вот и я всю прошлую и следующую неделю учу других учёных со всей планеты тонкостям СВЧ измерений резонаторов и прочих запчастей для ускорителей частиц.

Мероприятие называется CERN Accelerator School: RF for Accelerators.

Нагрузки серьезные - с 8:30 до 18:00 сплошные лекции и лабораторные. Но работать приятно - почти все ученики имеют кандидатскую степень.

Опять же - на основную работу не нужно ходить.

"Далёкая разведка": захватывающие рассказы о физике от легендарного учёного

Сегодня свой 88-й день рождения отмечает российский физик, доктор физико-математических наук, профессор кафедры физики элементарных частиц физического факультета МГУ, лауреат Государственной премии СССР Владимир Алексеевич Никитин. Авторитетный и известный в мире физик-экспериментатор, автор широко признанных научных работ, он совместно с коллегами разработал и внедрил принципиально новый метод исследования рассеяния протонов высоких энергий на протонах на малые углы и водородную струйную мишень, что позволило получить выдающиеся научные результаты. Также Владимир Алексеевич принимал участие в разработке сверхзвуковой струйной водородной мишени, которая нашла широкое применение в исследованиях на циклических ускорителях.

Для далёкого от научного мира человека все эти формулировки звучат, скажем так, загадочно. Однако сам учёный рассказывает о своей работе понятно и увлекательно! Чтобы послушать этот рассказ, предлагаю вашему вниманию сохранившийся в архивах телевидения фильм, снятый более 50 лет назад, о молодом перспективном советском учёном-экспериментаторе, физике-ядерщике, научном сотруднике Объединённого института ядерных исследований (г. Дубна) Владимире Никитине.

Прогулка по тоннелю электронного синхротрона

Вот так синхротрон выглядит внутри тоннеля. Длина кольца 240 метров. Энергия электронов 1,7 ГэВ. Ток 300 мА.

Обычно на работе некогда записывать видео. Сегодня во время плановых работ решил все-таки уделить этому пару минут. Полный оборот не прошел - небольшая секция инжекции (где в главное кольцо приходит пучок из бустерного кольца) закрыта, так как бустер не отключали и в этой части тоннеля можно нахвататься радиации.

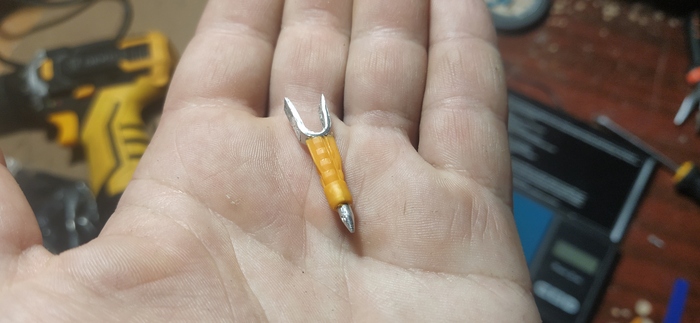

Рельса

Переделываю разгонный блок под меньший калибр и более удобный формат снаряда ,стрелял в лист алюминиевый 1,5мм ,это далеко не вся эффективность нового блока+ ко всему тихий выстрел