Прочитал пост (Китай и его "искусственное солнце" - Science Box ) об очередных успехах китайцев в этом деле, стал было писать комментарий, но потом решил сделать пост, так как сказать нужно многое.

Когда-то я тоже был большим энтузиастом термоядерной энергетики (желающие разделить мой восторг, смогут это сделать, прочитав вот этот мой старый пост), однако позднее я наткнулся на статью Дэниэла Джессби, человека, 25 лет посвятившего исследованиям в области термоядерного синтеза (ссылка), и это сильно поубавило во мне энтузиазма.

Несколько вводных:

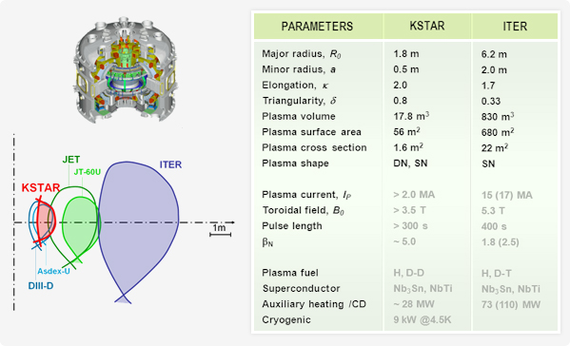

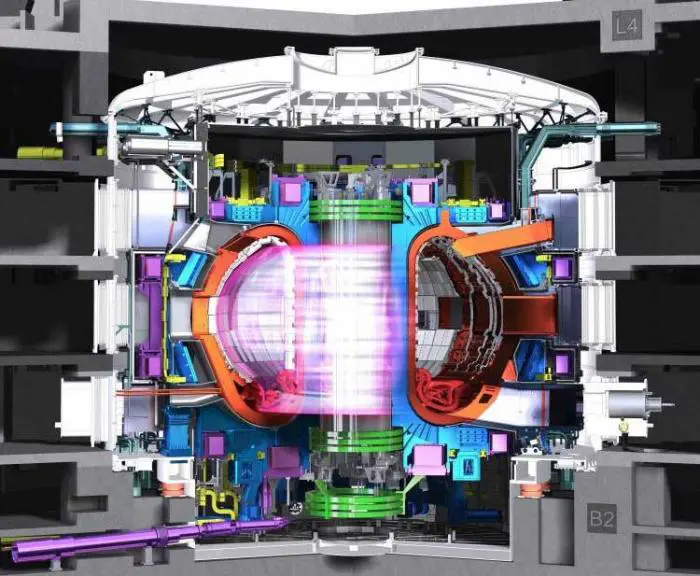

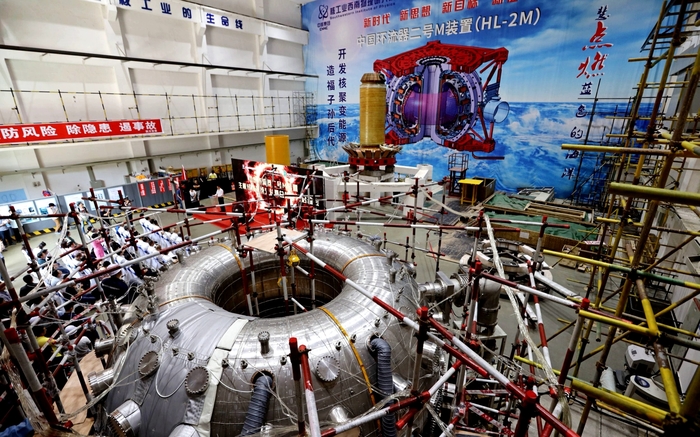

Для обеспечения термоядерного синтеза необходимы температуры порядка нескольких сотен миллионов градусов. Разумеется, никакой материал не сможет выдерживать подобные температуры, поэтому дейтериево-тритиевую плазму, в которой будут проходить реакции синтеза, необходимо удерживать в вакууме, подвешенной в магнитном поле, которая обеспечивается работой очень мощных сверхпроводящих электромагнитов.

Это называется магнитным удержанием, подобный принцип используется в ТОКАМАКах, так же, этот принцип будет использован в строящемся экспериментальном реакторе ITER.

Есть и другой принцип получения управляемого синтеза, путём концентрации супермощных лазеров на крохотной мишени (на установке NIF в США, но в среде независимых исследователей постепенно растут сомнения в перспективности данного способа, о чём свидетельствует данная статья в журнале Science )

Реакции синтеза нам известны столько же, сколько и реакции деления, однако, если первая электроэнергия от реакции деления была получена спустя всего 10 лет после открытия, а спустя 12 лет заработала первая атомная электростанция, термоядерная энергия так и остаётся «технологией завтрашнего дня» и по прошествии более 80 лет с той поры.

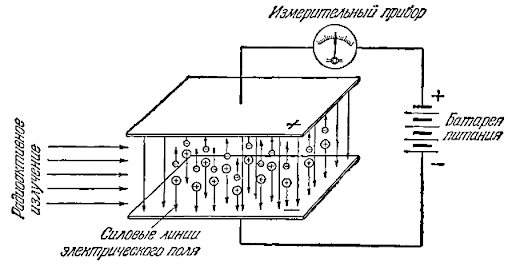

Обеспечить сам синтез, в принципе, несложно. Вот, например, один американский школьник даже собрал у себя дома термоядерный реактор (см. 13-летний американец собрал дома термоядерный реактор). Проблема состоит в том, чтобы получить от реакции больший выход энергии, чем было на неё затрачено.

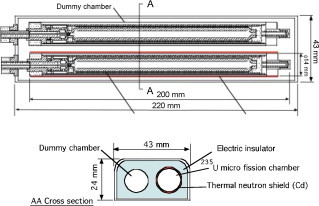

Вот это тоже термоядерный реактор

Прочитайте ещё раз заголовок данного поста. В нём каждое слово не совсем верно (или совсем неверно), но лучше по порядку.

Неисчерпаемый?

Когда люди говорят о «неисчерпаемом топливе» применительно к термоядерному синтезу, обычно подразумевают дейтерий. Его действительно довольно много (156 частей на миллион в воде или порядка 4¹⁶ кг только на Земле). А что насчёт трития? В настоящее время единственной страной, производящей тритий в более-менее значимых объёмах, является Канада. Объём этот… 2,5 — 3,5 кг в год. Для запуска одного ITER потребуется 3 кг — то есть практически весь годовой объём мирового рынка трития. Гипотетический тритиевый реактор потреблял бы 56 кг трития на производство 1 ГВт·года электроэнергии, тогда как всемирные запасы трития на 2006 год составляли всего 21 кг (источник).

Проект DEMO — демонстрационная термоядерная электростанция, которую планируется построить после ITER (который уже официально признан исключительно исследовательской установкой) будет ежедневно потреблять по данным с их же сайта до 300 г трития, чтобы выработать 800 МВт электроэнергии.

Не всё, разумеется, так безрадостно, и установки эти строят далеко не глупые люди. После реакции слияния, большая часть выделенной энергии уносится вместе с нейтроном. Ёмкость, внутри которой происходит реакция, окружена слоем лития, который поглощает этот нейтрон и распадается до трития с выделением альфа-частицы.

В теории запасы трития могут восполняться за счёт этой реакции, но на практике в реакции синтеза прореагирует менее 10% всего трития, который будет добавлен в плазму. Оставшийся тритий необходимо будет собрать с внутренних поверхностей камеры реактора и повторно внести. И такой цикл необходимо произвести от 10 до 20 раз, чтобы весь тритий поучаствовал в синтезе. И даже потери в 1% будут означать, что восполнить при помощи самого реактора столько же трития, сколько было потрачено, невозможно.

Практически же, например, в опытах, проводимых на установке ДЖЭТ, безвозвратные потери трития составили порядка 10%.

Чистый?

Ядра трития будут попадать как в детали самого реактора, так и в воду, которая будет их охлаждать, а тритий — радиоактивен. Соответственно, здесь уже необходимы меры для предотвращения радиоактивного загрязнения окружающей среды. Вторая (и гораздо большая) проблема — нейтроны, выделением которых сопровождается почти любая реакция синтеза. Быстрые нейтроны с энергией порядка 14 МэВ будут уносить почти всю энергию синтеза, а поскольку они электрически нейтральны, магнитное поле их не задержит.

Постоянная бомбардировка нейтронами конструкций реактора делает их не только радиоактивными (см. Наведённая радиоактивность), но и вызывает их эрозию, уменьшая их прочность и прочие эксплуатационные характеристики, уменьшает срок их службы, а главное — требует решения вопроса об их дальнейшей утилизации. Тот же ДЖЕТ, произвёл порядка 3 тыс. кубометров радиоактивных отходов. Для ITER количество радиоактивных отходов оценивается в 30 тыс. тонн, при этом даже через 100 лет порядка 6 тыс. тонн из них всё ещё будут представлять опасность. Стоимость их утилизации оценивается в сумму свыше 300 млн. долларов США (источник), что подводит нас к следующему заблуждению…

Безопасный?

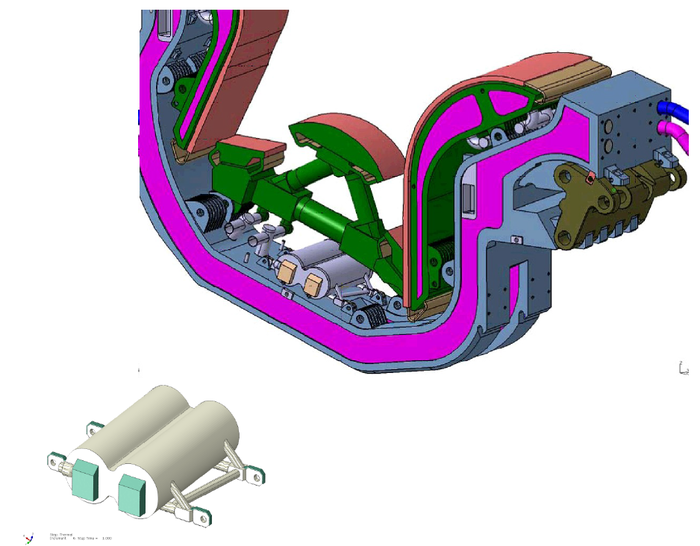

Как уже стало понятно, человеку лучше не находиться вблизи работающего термоядерного реактора, все работы по ремонту и обслуживанию должны будут выполняться либо роботами, либо системами с дистанционным управлением, но и это не самое сложное. Основной проблемой являются магниты. Чтобы выдержать ток требуемой силы для формирования магнитного поля, способного удержать разогретую до сотен миллионов градусов плазму, они должны быть сверхпроводящими. Но такой магнит может непредсказуемо потерять состояние сверхпроводимости в процессе, который называется quench (а по-русски: Внезапная потеря сверхпроводимости). В результате резко подскакивает напряжение, магнит сильно нагревается. Такой нагрев может спровоцировать потерю сверхпроводимости и у соседних магнитов. А ведь эти магниты удерживают плазменный шнур, раскалённый до сотен миллионов градусов! Так что всегда будет оставаться риск «катастрофического разрушения конструкции», проще говоря — взрыва, сопровождающегося выбросом радиоактивных материалов.

Зная это, можно не сомневаться, что со стороны регулирующих органов в разных странах будут выдвинуты очень жёсткие требования по обеспечению дополнительных мер безопасности, а это значит — дополнительные затраты, а главное — крушение мифа о том, что термоядерная электростанция не потребует столь жёстких требований по безопасности, которые сейчас предъявляются к атомной энергетике.

Биологический щит реактора ITER

Дешевый источник энергии?

В случае возникновения ситуации с потерей проводимости магнита, реактор должен быть остановлен, магнит должен быть извлечён, нагрет до комнатной температуры, отремонтирован, затем охлаждён обратно до сверхпроводимого состояния и установлен обратно. Процесс может быть довольно длительным, и всё это время реактор будет простаивать, не производя энергии.

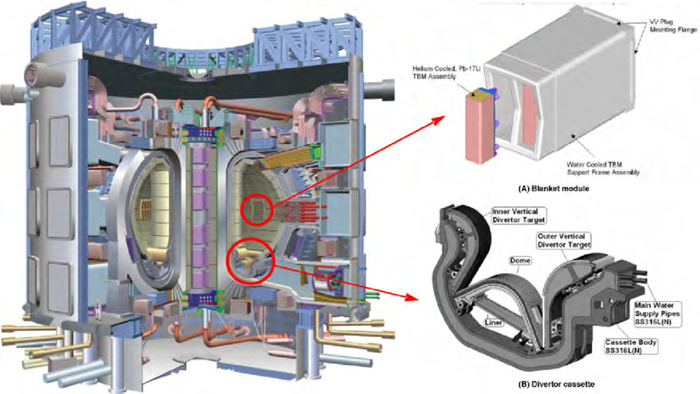

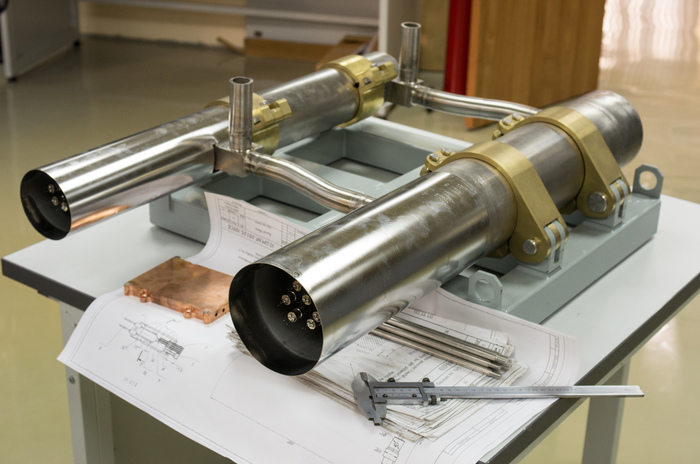

Для удаления продуктов реакции из плазмы (в основном, гелий) используется устройство под названием дивертор. Из-за контакта с гелием, они тоже подвергаются усиленной эрозии, и это ещё одно дорогостоящее устройство, которое будет требовать регулярной замены.

Дивертор

Давайте пофантазируем и представим, что мы преодолели все трудности. Электромагниты не теряют сверхпроводимости, камера реактора не подвергается эрозии и не становится радиоактивной, мы производим достаточно трития, чтобы восполнить все потери и нашли подходящий материал для изготовления диверторов… Перед нами всё равно встанет проблема энергопотребления.

Криостаты работают на жидком гелии при температуре 4.5 К, внутри камеры реактора необходимо поддерживать жёсткий вакуум, а так же прокачивать большое количество воды для охлаждения. Мы ещё даже не запустили реактор, а уже затратили огромное количество энергии. В случае с ITER на обеспечение вспомогательных систем реактора потребуется по разным оценкам от 75 до 110 МВт электрической энергии (источник). Когда начнётся непосредственно синтез, потребуется ещё больше. Потребуется нагреть плазму и включить магниты для её удержания.

Планируемое энерговыделение для ITER составляет порядка 500 МВт, многих эта цифра вводит в заблуждение, потому что речь здесь идёт не об электрической, а о тепловой энергии, которую ещё потом предстоит преобразовать с неизбежными потерями. Конверсия тепловой энергии в электрическую в лучшем случае удаётся при «всего» 60% потерь, что оставляет нам лишь 200 МВт выработанной электроэнергии, что гораздо ниже мощности, которую реактор будет потреблять (порядка 300 МВт), поэтому ни о каком положительном выходе энергии для ITER речь не идёт, даже в теории.

ITER останется лишь исследовательским реактором. К 2027 году на нём планируется начать первые эксперименты, а дейтериево-тритиевый синтез — к 2035 году.

Первая попытка производства электроэнергии будет предпринята на проекте DEMO с мощностью порядка 2 ГВт. Реализация проекта ожидается к середине 2040-х годов. Так что, наиболее оптимистичным сроком получения первого коммерческого электричества от термоядерной энергии можно считать 2060-е.

Даже если все технологии были бы доступны нам сегодня, если бы мы уже решили все проблемы, использование термоядерного синтеза для производства электроэнергии всё равно не получит массового распространения из-за крайне высокой стоимости первоначальных инвестиций.

Даже атомную энергетику, сегодня могут позволить себе далеко не все, а термоядерная станция, требующая специальных материалов, суперпроводящих магнитов, криогенных и вакуумных систем, будет стоить на порядок или даже на несколько порядков дороже.

Огромные затраты и сроки окупаемости проектов связанных с термоядерной энергетикой ставят под сомнение сам вопрос о том, будет ли когда-нибудь коммерчески успешно реализован хоть один из них. Одной из главных задач, стоящих перед энергетикой сегодня является сокращение выбросов углекислоты, и с этой задачей термоядерный синтез справился бы неплохо, но уже сейчас всё больше стран внедряют программы перехода на уровень нулевых выбросов и уже к 2040 многие из этих программ будут реализованы (источник). Альтернативные и возобновляемые источники энергии получают всё большее распространение, а стоимость энергии из возобновляемых источников падает год от года гораздо стремительнее, чем можно было ожидать.

Но даже если возобновляемыми источниками и не удастся перекрыть всё возрастающие потребности человечества, с этим легко должна справиться гораздо более «простая» и «дешевая» ядерная энергетика.

Вполне возможно, что к моменту, когда мы действительно научимся строить термоядерные электростанции, проблема, которую мы пытаемся решить при их помощи, уже исчезнет.