— Какие из распространенных стереотипов о психиатрии неприятнее всего?

— Есть очень большая проблема в России и во всем мире: это негативное отношение к врачам в обществе, стереотипы, касающиеся душевнобольных. Психически больной у нас считается человеком опасным, насильником каким-то. Хотя статистика говорит о другом: серьезные правонарушения нашими пациентами совершаются не чаще, чем здоровыми людьми. Врач-психиатр же в обществе преподносится каким-то монстром.

Стереотипы отваживают от психиатрии многих людей, которым необходима помощь. Молодой успешный человек вдруг на пятом курсе института заболевает шизофренией. Если обратиться к врачу в течение года после начала заболевания, в 80 процентах случаев возникает устойчивая ремиссия, человек остается в жизни. Но из-за этой стигмы, стереотипов он к нам не поступает в течение года как минимум. Потом же уже слишком поздно.

Масштаб проблемы огромен: у нас в России около 8 миллионов человек ежегодно официально обращаются за психиатрической помощью. Заболевания начинаются в самом раннем возрасте. 70–80% выпускников школ находятся в определенном эмоциональном напряжении, и в ряде случаев это эмоциональное напряжение при каких-то неблагоприятных ситуациях (даже чисто бытовых: семейные ссоры, например) превращается в так называемое пограничное расстройство. И число их растет. Причем пограничные расстройства — это не безобидные расстройства, это расстройства, которые десоциализируют людей.

— Стереотипы в отношении психиатрии — наследие советского времени?

— Стигма была всегда. В советское время психиатрия как бы была закрытой областью. Например, награждали орденом Ленина главную медсестру томской больницы. И не писали, что она медсестра психиатрической лечебницы: это было табу, писали — «областной больницы». И понятно, что эта закрытость также вела к неправильному общественному мнению при отсутствии нужного психообразования.

Однако наша страна была первой в мире, где появились районные психиатры, задача которых была — наблюдать пациента в обществе. Затем районные психиатры реорганизовались в первые в мире психоневрологические диспансеры — то есть система внебольничной помощи, и это в то время, когда у нас шла Гражданская война. Это очень важно, ведь каждая госпитализация приводит к социальной дезадаптации в том или ином смысле. В советское время был еще патронаж: например, колхоз заключал договор с больницей, брал 20 человек под свою опеку и должен был им предоставить общежитие, уход, работу, и это приветствовалось. Такого не было нигде в мире.

Появились лечебно-трудовые мастерские, это самое большое достижение. Ведь один из столпов психиатрической помощи — восстановление трудоспособности. Это очень важно: инвалиды вследствие психических заболеваний — самая многочисленная, самая тяжелая и молодая категория инвалидов. В лечебно-трудовых мастерских пациенты начинали постепенно выполнять какие-то функции, возвращаясь к прежним нагрузкам, либо, если они теряли трудоспособность, они могли получать новые навыки. В советское время появились специальные цеха на предприятиях: после лечебно-трудовых мастерских туда устраивались с трудовой книжкой, пациенты выполняли очень сложные виды работ. На Калужском турбинном заводе, Московском электроламповом, например, были такие цеха. А в Томске вообще индивидуально устраивали инвалидов на предприятиях: от дворника до инженера. Они работали, наблюдаясь реабилитационной бригадой, наравне со здоровыми людьми. И это были пациенты, которые десятками лет лечились в больнице.

Западная внебольничная психиатрия развивалась по нашему образцу. Но мы затормозились на определенном уровне, а они продолжили двигаться вперед. Так что сейчас уже нам приходится их догонять.

Мы уже во второй раз проводим под патронатом правительства Москвы и с помощью нескольких благотворительных фондов Московский фестиваль творчества людей с особенностями психического развития. В этом году охватили более 6 000 инвалидов, 21 регион России, к нам приезжали из-за рубежа. У нас проходили спектакли в Москве, показы фильмов пациентов, выставки их картин: от Пушкинского музея, Театрального центра им. Вс.Мейерхольда до Центра современного искусства «Винзавод». Наши пациенты ведь не востребованы в обществе, они не имеют площадки для культурной жизни, они отторгнуты везде, для них пойти в театр, в музей — это сложная вещь, они сами стигматизированы: чувствуют враждебное отношение окружающего мира к ним. Надо было видеть эмоциональный подъем не только пациентов, но и членов их семей, когда они приходили в театр, на выставки... Мы не выискиваем таланты — скорее хотим «подстегнуть» общество, чтобы появлялись реабилитационные центры, клубы, где люди могли бы заниматься творчеством. Необязательно, чтобы человек был талантлив, просто люди могут встречаться, общаться. Ведь психическое заболевание поражает личность человека. А личности необходимо самовыражаться. Десятки тысяч людей сидят дома, потому что им некуда выйти. И таблетка их не вернет в общество, таблетка может только снять острое расстройство. А дальше наступает тишина.

Психиатрия всех стран, и российская в особенности, чрезмерно увлечена лекарствами. С одной стороны, они, конечно, очень нужны. До начала 1950-х годов психотропных средств не было, и в больницах была ужасная атмосфера. Я работал в Томске, у нас находился пациент, во время обострений он метался по полу голый, с ощущениями того, что его бьет электрическим током. Это тяжелейшее переживание для человека, и было много таких ситуаций в те времена, долекарственные. Препараты дали возможность гасить эти возбужденные состояния и другие острые расстройства. Но теперь лекарства заслонили все остальное. Когда-то необходимо было уметь снимать напряжение пациента без лекарства, общением. Это очень трудно, поэтому и в психиатрию приходили те, у кого действительно было призвание. Как правило, переживания скрываются пациентом, они где-то внутри, и человек должен очень хорошо знать свою профессию, чтобы их разглядеть. Лекарства заслоняют личность. А ведь чтобы вылечить человека, нужно прежде всего узнать эту личность.

Сейчас столько же инвалидов, сколько было и до появления лекарств. То есть эти препараты кардинально не изменили ситуацию — необходимо развивать личностный подход.

Психиатрия движется в сторону сокращения стационарной помощи и развития реабилитационных центров, дневных стационаров. В этом отношении нас Запад обгоняет. Целый ряд стран сейчас закрыли крупные психиатрические больницы, вместо них есть психиатрические отделения в обычных многопрофильных лечебницах. Ведь психиатрические больницы, как бы хорошо они ни были организованы, уже несут в себе стигму. За рубежом, помимо лечебных учреждений, есть и религиозные, и общественные организации, оказывающие помощь в сфере психического здоровья.

— Речь идет и о таких организациях, которые помогают человеку, например, справиться с депрессией?

— Справиться с депрессией поможет только специалист.

— Но прежде чем идти к специалисту, нужно же осознать, что есть проблема?

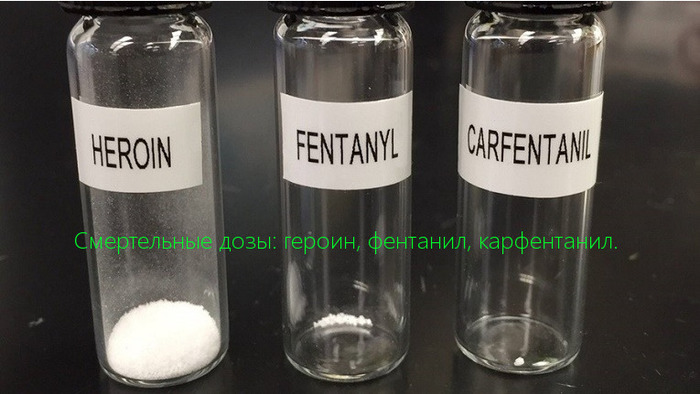

— Это и называется психообразованием. Благодаря ему люди не боятся пойти к врачу. Стигма приводит к фатальным последствиям: депрессия становится причиной суицидов, от которых погибает больше людей, чем в автомобильных авариях. Это расстройство очень тяжело переживается человеком, а иногда оно может проявляться даже не снижением настроения: есть такие депрессии, которые проявляются соматическими (связанными с телом. — БГ) жалобами. И тысячи пациентов ходят по поликлиникам, мучают лора, окулиста, терапевта, хирурга жалобами, и те их лечат, обследуют, но безрезультатно. И только когда толковый, скажем, невролог направляет человека к психиатру, тот назначает антидепрессант, жалобы исчезают. Это называется «соматизированная депрессия».

Мы зачастую не придаем ей значения. Только когда человек вдруг погибает, мы хватаемся за голову, начинаем смотреть его дневники и видим, какой глубины переживания были у него все это время. Каждое состояние депрессии, если оно затягивается на две-три недели, если человек не может из него выйти, требует немедленного обращения к психиатру. Это не значит, что нужно обязательно лечиться в психиатрическом стационаре. Может быть необходима только психологическая помощь. Для решения этой проблемы нам очень нужна психообразовательная работа в обществе.

— В чем она может проявляться?

— В первичной профилактике. Это такая работа с человеком, которая снижает выраженность стресса и предупреждает не только психические, но и соматические расстройства. Такие мероприятия предназначены для условно здоровых людей. У нас психопрофилактики, к сожалению, по сути дела нет. Наша региональная общественная организация «Клуб психиатров» и Институт интегративной семейной терапии в течение трех лет в двух школах проводил программы психогигиены (создание условий, которые предупреждают развитие неблагополучных проявлений), психопрофилактики и психологического просвещения для детей, педагогов и родителей. И то, что мы увидели, на нас произвело тяжелое впечатление. Во-первых, педагоги плохо образованы в вопросах возрастной психологии. Ведь каждый этап развития ребенка — это разная психология. Вторая проблема: 40 процентов педагогов — из неполных семей, у них много личных проблем. Многие находятся в состоянии психологического выгорания. Если взять родителей, они вообще от школы удалены, и многих педагогов это как бы устраивает. А ребенок воспитывается все-таки в семье. Даже и в не имеющей внешних проблем семье есть конфликты. И ребенок идет в школу с этими конфликтами и видит более благополучных детей, и он, с одной стороны, начинает ненавидеть своих родителей, с другой — до конца остается верным им, появляются расстройства поведения, нередко эти дети становятся неуспешными, хотя они могут быть при этом талантливыми. Все из-за того, что нет индивидуального подхода к личности ребенка. Даже в очень хороших школах возникают тяжелые проблемы.

Я помню, пригласили нас в первый класс, с которым ни один педагог не мог работать. В классе хаос, дети лупят друг друга, даже на крики никто не обращает внимания. Наши специалисты разделили класс на 4 группы и работали с каждой из них, потом объединили, и через полтора года этот класс защитил крепость, то есть создали коллектив. Здесь одного психолога недостаточно. Мы потратили год, чтобы преодолеть барьер между собой и педагогами. И у нас появилось сотрудничество, когда педагоги перестали стесняться приходить к нам и со своими проблемами, когда появился лекторий для детей и родителей.

Имея трехлетний опыт работы, положительный результат, мы предложили создать муниципальный центр психогигиены, психопрофилактики и психологического просвещения, который работал бы со здоровыми детьми и значимым для них окружением в дошкольных учреждениях, колледжах, школах. Эту идею передали в конечном итоге Московскому педагогическому университету, он разрабатывает все программы для столицы. В итоге пришел ответ, что в городе и так предпринимается достаточно мер, и нет необходимости в таком центре.

— В советское время в стране существовал так называемый психиатрический учет. Сохранились ли сейчас какие-то его формы?

— Раньше человек после выписки из психиатрической больницы мог попасть в одну из групп учета. Либо он должен был приходить к врачу каждую неделю, раз в месяц, раз в полгода или раз в год. В последнем случае, если пациент два года не обращался к врачу, если он работал и все с ним было в порядке, его снимали с учета. Но, конечно, если ты состоял в одной из этих учетных групп, были большие ограничения. Еще одна плохая вещь — были так называемые группы социально опасных пациентов, в силу ряда особенностей их поведения. И существовала превентивная госпитализация.

Собирает главный психиатр руководителей психиатрических диспансеров и говорит: «Давайте в праздничные дни всех людей из группы социально опасных госпитализируем на время». И их могли забрать от станка. И пациенты даже уезжали за пределы города перед праздниками, чтобы не попасть в больницу. Однако в 1987 году ввели закон о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании. Теперь положить недобровольно пациента в больницу не так просто: должны быть такие расстройства, при которых он явно опасен для себя или окружающих. Есть перечень таких расстройств. И даже в этом случае сначала пациента должен освидетельствовать врач первичной сети, затем врач больницы. Далее в течение 48 часов больного осматривает комиссия, а потом в течение 5 дней приезжают судья, прокурор и адвокат, которые все это читают и выносят свое решение об обязательном лечении в условиях психиатрической больницы. И даже если они выносят решение о недобровольной госпитализации, то пациент или его родственники могут обратиться в суд, в прокуратуру и вышестоящую организацию с требованием создать независимую комиссию, чтобы она приехала и проверила обоснованность такого решения.

И вот пациент пролечился и выписывается, теперь понятия «учет» нет, есть две формы наблюдения: одна называется «диспансерное наблюдение». Это когда данный пациент наблюдается по инициативе врача, то есть он выписался из больницы, пришел к врачу, врач ему выписывает рецепт, они договариваются о регулярности приемов.

Другая форма наблюдения — «консультативная». Пациент может проконсультироваться с врачом по своему желанию. И если он не приходит в течение двух лет, карточка передается в архив.

— А может ли работодатель узнать о диагнозе человека, отправив запрос, скажем, в диспансер?

— Никто не имеет права отвечать на эти запросы. Даже сам факт обращения человека за психиатрической помощью является врачебной тайной, только на запрос суда и следствия можно отвечать. И то, например, раньше отделение милиции любило писать «просим сообщить в связи с возникшей необходимостью, находится ли у вас такой-то», да еще спрашивают, с каким диагнозом. Мы отвечаем только в том случае, если следственные органы указывают, что заведено уголовное дело и номер дела. Существуют некоторые профессии, где необходима справка из диспансера. Но если будет справка о том, что человек наблюдается, это не значит, что он не может работать. Конечно, если он летчик, например, могут быть определенные ограничения. Но если при этом человек находится на консультативном лечении, диспансер не дает никаких сведений.

— В этом году Россия ратифицировала Конвенцию ООН о правах инвалидов. Как это повлияло на положение инвалидов вследствие психических заболеваний, живущих в нашей стране?

— Ратифицировать-то ратифицировали, но законодательство наше пока не дотягивает по некоторым направлениям. У нас, например, до сих пор не определен юридический статус лечебно-трудовых мастерских. Поэтому они не могут функционировать, а ведь когда-то сотни тысяч больных восстанавливали с их помощью трудоспособность. Это то, без чего никак нельзя.

Есть страны, где ни одного недееспособного человека нет. Почему? Потому что у них есть понятие «ограниченная дееспособность», и когда стоит вопрос о дееспособности гражданина, эксперты и суд только в каких-то определенных сферах ограничивают дееспособность, а в остальном он остается в жизни. У нас нет этой промежуточной нормы, и перед судом стоит непростая задача: написать, что человек не нуждается в опеке, рука не поднимается. Напишет судья «человек дееспособен», а завтра он подарит квартиру дворнику. В итоге принимается решение о «недееспособности», а это значит — все, вычеркнут из жизни, никаких прав. И стоит опекуну написать заявление об устройстве опекаемого в интернат, и человек всю жизнь свою там проведет. За рубежом раз в год или в два года повторно рассматривается вопрос о дееспособности, а у нас этого пока нет.

Источник