Человек и глыба — о жизни и творчестве Эрнста Неизвестного

9 апреля исполнилось 100 со дня рождения Эрнста Неизвестного, скульптора, художника, героя войны и человека титанического размаха. Его работы – это мощь, боль, энергия, борьба, и этими же словами можно описать жизнь самого Неизвестного.

Уйдя на фронт школьником-добровольцем, он доблестно сражался в Великой Отечественной войне, был приговорен к расстрелу, помилован, отправлен в штрафбат, едва не погиб. Не желая мириться с инвалидностью, превратил себя в сверхчеловека с бешеным темпераментом и космическими амбициями. Он смело спорил с Хрущёвым, враждовал с советской художественной мафией и КГБ. Его харизма притягивала к себе таких же неординарных людей, как он сам: Высоцкого и Евтушенко, Мамардашвили и Ландау. Он уехал покорять Запад, но выяснил, что проекты его размаха могут по-настоящему быть реализованы только в СССР.

Король Севера

Эрнст Неизвестный родился в Свердловске. Прадед скульптора Иосель попал на Урал как рекрут (по указу Николая I еврейских подростков могли рекрутировать с 12 лет), и тогда же он, видимо, получил фамилию Неизвестный. Отслужив, завел семью и осел в Оренбурге. Дед Эрнста Моисей переселился в Верхнеуральск, где стал преуспевающим торговцем и владельцем типографии.

После революции большевики национализировали типографию Моисея, и он перевез семью в Екатеринбург. В Гражданскую войну сыновья Моисея воевали в армии Колчака. Иосиф, отец нашего героя, потом стал уважаемым в городе детским врачом. Своего белогвардейского прошлого он не скрывал, как и неприязни к большевикам, впрочем, не мешавшей ему восторгаться победами Красной армии. Удивительным образом Иосиф избежал ареста и дожил до старости. По мнению Эрнста, отца хранила дружба со многими коммунистическими бонзами Свердловска, которые не хотели сажать того, кто хорошо лечил их детей.

Эрнст был единственным сыном Иосифа и Беллы Дижур, химика-биолога по профессии и поэтессы по призванию. Точнее, Эрнстом он стал позже, во время войны, выбрав себе имя, казавшееся более мужественным. Родители же назвали его Эриком. Мать любила стихотворение «Эрик Светлоокий, Севера король», считая, что оно принадлежит Ахматовой (на самом деле его написал Северянин), и нарекла сына в его честь. Видимо, в памяти Дижур строки Северянина смешались с ахматовским «Сероглазым королем».

В годы учебы Беллы в Петрограде за ней ухаживал поэт Николай Заболоцкий. Когда в 1938-м того отправили в ГУЛАГ, он присылал Белле в Свердловск свои лагерные стихи в виде зековских «маляв». По настоянию отца Эрик заучивал их наизусть, а потом они, от греха подальше, уничтожались. Так Эрик стал «живой книгой» Заболоцкого и, встретив поэта уже после войны, смог «выгрузить» для него эти произведения на бумагу – если бы не Неизвестный, большинство из них не сохранилось бы.

В доме Неизвестных собиралась пестрая компания из местной и сосланной на Урал интеллигенции – художественной и научной. Эрик рано начал рисовать и писать стихи, его рисунки участвовали во всесоюзных конкурсах. Другая сторона его богатой натуры реализовывалась в ежедневных уличных драках. Свердловск был городом пролетариев и ссыльных – мальчику маленького роста и совсем не богатырской комплекции регулярно приходилось доказывать, что он может постоять за себя. «Я до сих пор вспоминаю эти драки с удовольствием. Я не стесняюсь этого. Я не кровожадный, но врезать в поганое рыло очень охота», – говорил он в старости, имея в виду не только подростковые потасовки. Уже будучи знаменитым московским скульптором, он редко упускал случай ввязаться в мордобой, тем более что недоброжелатели, зная его взрывной характер, нередко провоцировали Неизвестного, после чего вызывали милицию. Но Эрнста это не смущало, и ему, что называется, особого приглашения к драке не требовалось.

Убитый, но живой

Пламенный темперамент Эрика проявился и сразу после начала Великой Отечественной. О том, что 16-летний сын настойчиво просится на фронт добровольцем, Иосиф узнал от коллег-врачей из военкомата. На семейном совете Эрик кричал: «Мне надоела ваша слюнявая опека! Мое место на фронте!» После долгих дискуссий юноша вроде бы согласился немного подождать и отправиться учиться в Самарканд, куда эвакуировали школу при Ленинградской академии художеств, в которую он давно мечтал поступить.

Однако проучившись год, Эрик не вытерпел и все-таки, приписав себе возраст, попал в 1-е Туркестанское пулемётное военное училище, превратившись при этом в Эрнста. Вряд ли он знал тогда о немецком писателе Эрнсте Юнгере, который в том же возрасте, что он, только в Первую мировую, устремился на фронт, ведомый теми же мотивами: стремлением к приключениям и подвигу, презрением к спокойному быту и, как это сформулировал Неизвестный, «желанием участвовать в истории». «Больше всего я боялся, что война может закончиться, а я так и не приму в ней участия», – говорил скульптор.

Но он успел – и повоевать в воздушно-десантных войсках 2, 3 и 4-го Украинских фронтов, и командовать стрелковым взводом 260-го гвардейского стрелкового полка 86-й гвардейской стрелковой дивизии 5-й ударной армии, и даже быть заживо похороненным после тяжелого ранения.

А началось все с приговора к расстрелу. По дороге из училища на фронт Эрнст застрелил офицера, изнасиловавшего девушку. Два месяца он ждал приведения приговора в исполнение, но потом расстрел заменили на штрафбат, решили, что пользы от этого будет больше. О содеянном Эрнст не жалел: «Была б возможность убить того офицера еще раз, я убил бы его снова».

В бою весной 1945 года в Австрии разрывная пуля пробила Неизвестному грудь, выбила три межпозвоночных диска, порвала легкие. Раненый, он довел бой до конца, уничтожив полтора десятка врагов, и был за него представлен к ордену Красной Звезды. Представлен посмертно, поскольку вскоре после поступления в госпиталь Эрнста признали мертвым и соответствующие документы отправили в штаб. Когда родители Неизвестного получили похоронку, мать твердила, что сын жив. Отец попросил коллег проверить сведения по своим каналам – и им повторно пришло извещение о гибели: «Пал смертью храбрых».

Но Эрнст ожил. Когда санитары отнесли его, загипсованного, в морг и в спешке бросили на пол, он очнулся от удара и закричал.

Превращение в кентавра

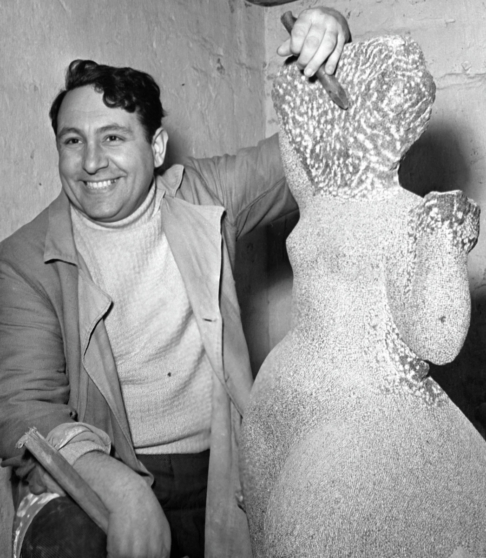

Домой Неизвестный вернулся на костылях со справкой об инвалидности второй группы: «Нетрудоспособен. Нуждается в опеке». Но Эрнст с его боевым характером не мог смириться с таким положением и начал работать, превозмогая боль.

Сначала ремонтировал уличные таблички (приходилось карабкаться к ним по приставной лестнице вместе с костылями), а потом преподавал изобразительное искусство в военном училище. Вскоре определились четкие планы на жизнь: в 1946 году Неизвестный поступил на скульптурный факультет Латвийской академии художеств, а в следующем году учился уже в Москве в Суриковском институте, параллельно слушая лекции на философском факультете МГУ.

Новые московские друзья, видя крепко сбитого, напористого (сравнение с танком было общим местом) Эрнста, не догадывались, что перед ними человек, признанный недееспособным и нуждающимся в опеке. Костыли остались в прошлом. По своей мощи и витальности Неизвестный превосходил большинство здоровых людей. «У него была просто нечеловеческая энергия. Это был кентавр», – вспоминал Евгений Евтушенко.

От Ленина к кресту

Уже в Суриковском Неизвестный заставил говорить о себе. Его работу третьего курса «Женский торс», вырубленную в граните, приобрела Третьяковская галерея, а работа пятого курса «Строитель Кремля Фёдор Конь» была выдвинута на Сталинскую премию и куплена Русским музеем.

Он мог бы сделать блестящую карьеру как соцреалист. Приезжая на каникулы в Свердловск, Эрнст изваял несколько примечательных произведений в этом жанре, который он позже будет называть формой не искусства, а подхалимства. Скульптурная группа «Иосиф Сталин знакомит Ленина со Свердловым» и горельеф «Свердлов призывает к вооруженному восстанию уральских рабочих» в исполнении молодого Неизвестного – идеальные образцы безликого соцреализма, «монументальной пропаганды».

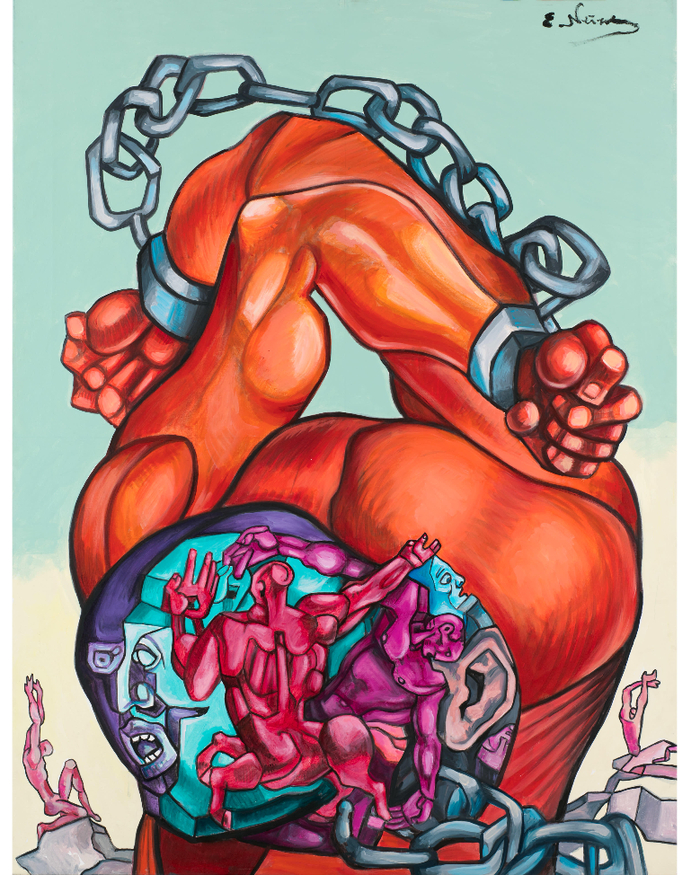

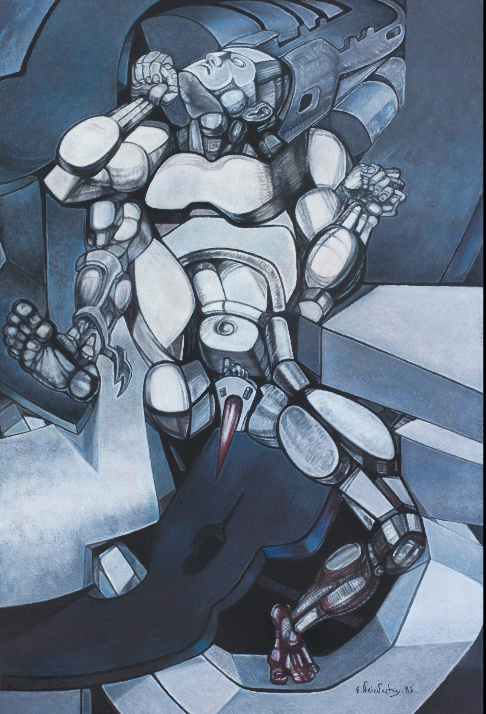

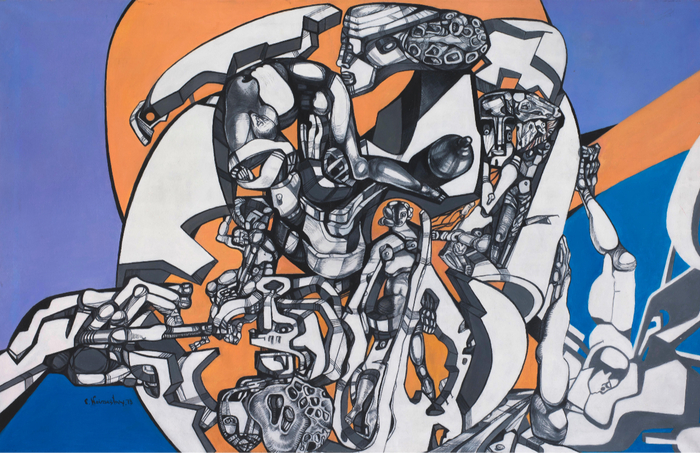

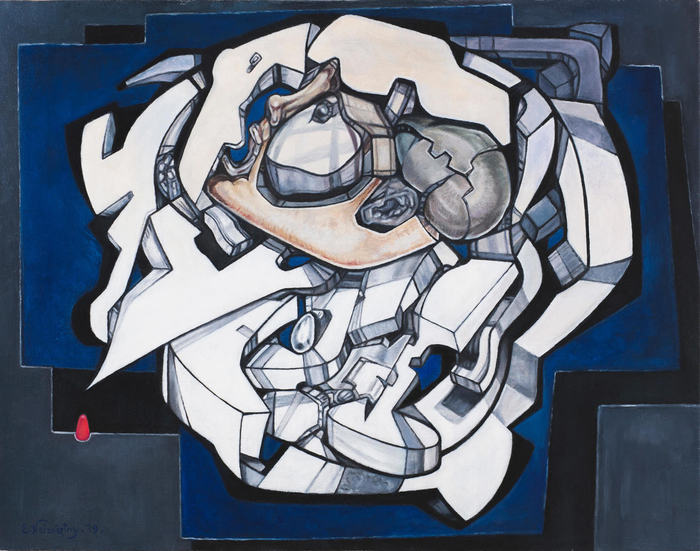

Но вскоре он понял, что соцреалист из него не получится не по политическим или идеологическим причинам, а потому что в рамках этого стиля он не сможет выразить свое мироощущение. А между тем он остро чувствовал, что должен реализовать в искусстве свой фронтовой опыт. Так появилась серия «Война – это...», которая позже разъярит советское руководство на выставке в Манеже. Эти бронзовые скульптуры были полной противоположностью соцреализму: трагические, деформированные, как бы безмолвно кричащие человеческие фигуры.

Советский истеблишмент с ужасом смотрел, во что превращается скульптор Неизвестный, еще вчера так хорошо лепивший Ленина. Ни изломанные фигуры военной серии, ни многочисленные отлитые Эрнстом кресты (он был одержим формой креста, говорил, что видит ее во всем) не могли попасть на государственные выставки.

Чтобы понять, что делать дальше, выпускник Суриковского и свежеиспеченный член секции скульпторов Московского отделения Союза художников СССР устроился литейщиком на свердловский завод «Металлист». Там он учился литью из бронзы, пил водку ведрами и вынашивал идею «снаряда времени»: собрать все свои лучшие работы в одной большой капсуле и закопать ее где-нибудь в Сибири как послание потомкам, раз уж современникам его искусство не нужно.

Достижения и враги

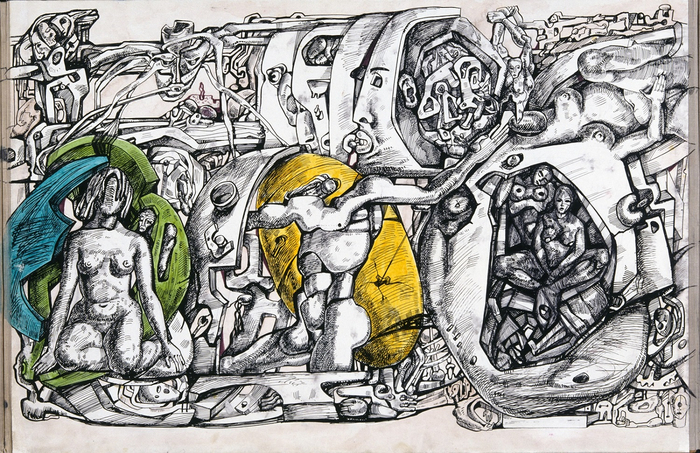

Из кризиса Неизвестного вывело явившееся в полусне видение Древа жизни – огромного объекта в форме дерева-сердца. Скульптор вспоминал: «Это было очень тяжелое время. В Москве меня начали обвинять в ревизионизме, я даже тогда не знал, что это значит. Я признаюсь, тогда был в отчаянии, будущее мне было неизвестно. Ночью мне приснилось Древо жизни. Это было сердце из семи витков. Я его зарисовал, и вдруг цель мне стала ясна: все мои работы станут частью этого сооружения».

Древо жизни станет эрнстовским magnum opus, он годами будет развивать этот проект. А в тот момент на Урале Древо придало смысл его собственному существованию и работе и Неизвестный вернулся в Москву, чтобы покорить ее.

Скульпторы в Советском Союзе жили за счет государственных заказов, будь то скромный барельеф на каком-нибудь провинциальном доме культуры или гигантские монументы в больших городах. И чем крупнее был заказ, тем серьезнее шла борьба за него. Воинственный Эрнст включился в эту борьбу и скоро нажил себе немало врагов в «художественной мафии», группировавшейся вокруг нескольких советских мэтров.

В 1956-м он работал над монументами, прославляющими науку и искусство в Асбесте, в следующем году стал лауреатом Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве со своей скульптурой «Нет ядерной войне», в 1958-м сделал монументальный барельеф «Вечный круговорот» на московском Донском кладбище, а в 1959-м выиграл Всесоюзный конкурс на создание монумента Победы в парке на Поклонной горе. Стремительный взлет Неизвестного напряг «мафию»: мэтры не могли допустить, чтобы вчерашний студент получил столь огромный заказ, и благополучно похоронили затею.

По словам Неизвестного, гранд советской скульптуры Евгений Вучетич, раздосадованный тем, что выиграл не он, решил отомстить выскочке с Урала и другим художникам-новаторам: «Если почитать книжку Вучетича, то он не скрывает, что идеологическая кампания против нас была спровоцирована им. Он говорит, что после конкурса на монумент Победы, после его поражения формалисты подняли головы и начали захватывать власть. Он пошел к маршалу Чуйкову, и они решили обратиться к идеологам – что же это такое происходит?»

Итогом этих интриг стал знаменитый «разгром абстракционистов в Манеже», а вместо монумента Победы в Москве появилась «Родина-мать» на Мамаевом кургане. «Вучетич с римской простотой взял мои идеи, испохабил их (Родина-мать, Озеро слез, руины – это все мое) и поставил памятник в Сталинграде, получив отдельный заказ», – негодовал Неизвестный.

Титаны и лилипуты

Неизвестный стал главным героем «разгрома в Манеже», случившегося 1 декабря 1962-го. Считается, что скандал был специально спровоцирован курировавшими культуру чиновниками, обеспокоенными тем, что во время «оттепели» и особенно после фестиваля молодежи и студентов 1957 года молодые советские художники слишком увлеклись «идеологически чуждым» авангардом.

Хрущёва, не особо интересовавшегося искусством, уговорили зайти на выставку в честь 30-летия МОСХа, куда накануне (хотя выставка открылась за две недели до того) срочно привезли серию работ авангардистов. Увидев эти картины и скульптуры, Хрущёв предсказуемо вскипел: «У нас педерастов на 10 лет сажают, а эти что, хотят, чтобы им орден дали?»

Было еще и «говно собачье», и много других бранных слов и выражений. Испуганные художники безропотно бы все это выслушали, если бы среди них не было горячего Неизвестного. Поняв, что с Хрущёвым надо разговаривать на его языке, скульптор предложил главе советского правительства выдать ему прямо сейчас женщину – и он докажет, что не педераст. Окружавшие Хрущёва чиновники пришли в ужас, но ему самому такая дерзость пришлась по нраву. Перебранка продолжалась несколько минут, Неизвестный пытался объяснить суть своих работ, но безрезультатно. Хрущёв резюмировал: «В вас сидит ангел и дьявол, посмотрим, кто победит. Если дьявол, мы вас уничтожим».

Глава КГБ Шелепин и вовсе пообещал Неизвестному, что сгноит его на урановых рудниках. В 1962-м, спустя всего девять лет после смерти Сталина, это обещание не казалось пустословием и скульптор решил: арест и тюрьма неминуемы.

По словам Неизвестного, встреча с «сильными мира сего» не испугала его, а обескуражила. Он говорил, что был готов жить при самом жестком режиме, но не ожидал увидеть, что страной управляют не какие-то грозные демонические существа, а «лилипуты», компания «толстых неуклюжих глупых толстоухих карликов», «людоеды в пиджаках, боящиеся собственных жен».

На рудники Неизвестный так и не поехал, но все друзья и знакомые убеждали его написать покаянное письмо Хрущёву. Неизвестный отказывался. Среди убеждавших был и Дмитрий Шостакович, объяснявший, что надо отдавать «кесарю – кесарево»: мол, стоит немного подыгрывать советской власти, чтобы иметь свободу творить, ведь власть – это тлен, а творчество вечно. Но, по словам Неизвестного, «кто-то может за миллион долларов съесть соплю, а я не могу». Зато, когда Хрущёва сместили, Неизвестный тут же позвонил его помощнику Лебедеву и попросил передать слова поддержки – один из немногих, кто имел смелость сделать такое. Говорят, узнав об этом, Хрущёв заплакал.

И именно Неизвестному семья Хрущёва заказала надгробный памятник, когда бывший первый секретарь ЦК КПСС умер.

«А я – гений»

В 1960–1970-х мастерская Неизвестного, сначала на Сретенке, а потом на проспекте Мира, была местом, где встречались люди совершенно разного рода – от партийных функционеров и чекистов, мечтавших о «социализме с человеческим лицом», до знаменитых ученых Петра Капицы, Павла Ландау, философов Мамардашвили и Зиновьева, не говоря уже об актерах, режиссерах, поэтах и художниках Высоцком, Евтушенко, Тарковском, Любимове, Кабакове и других.

Литературовед и публицист Юрий Карякин вспоминал: «Это был настоящий центр духовного притяжения всех надежных в умственном и нравственном отношении людей. Один нетаящийся стукач, подполковник КГБ, шутя жаловался: "Да на вас, братцы, и доносить нечего. Вы всё об искусстве да философии, никакой антисоветчины"».

«Какой-то итальянский журнал сделал репортаж из моего подвала, описав все так, словно там шла сладкая жизнь. Но не было никакой сладкой жизни. Была ежедневная работа и пьянство, но не изящное выпивание, а тяжелое русское пьянство в духе Высоцкого», – говорил скульптор.

В нем видели человека, живущего смело и широко в несвободной стране. Он с удовольствием изображал из себя мачо, супермена: «Я всегда подчеркнуто вел себя заблатненно, как мясник-скульптор, штрафник-десантник, хулиган, пьяница». В сочетании с незаурядным интеллектом это производило сильное впечатление.

«В нем живет вулканическая и постоянная готовность к самореализации. В любое время и на любом уровне. В литературе, философии, рисовании, пластике, просто беседе», – констатировал художник Виталий Волович.

Неизвестный был настоящей иллюстрацией слова «пассионарий». Хрупкие, мнительные интеллигенты трепетали от восторга. Андрей Вознесенский воспел скульптора в стихотворении, которое, намекая на историю с посмертным награждением орденом, назвал реквиемом:

«Лейтенант Неизвестный Эрнст,

когда окружен бабьем,

как ихтиозавр нетрезв,

ты спишь за моим столом,

когда пижоны и паиньки

пищат, что ты слаб в гульбе,

я чувствую,

как памятник

ворочается в тебе.

Я голову обнажу

и вежливо им скажу:

«Конечно, вы свежее выбриты

и вкус вам не изменял.

Но были ли вы убиты

за родину наповал?»

Любя шокировать приличную публику, Неизвестный изрекал: «Самая умная книга, написанная в советское время, – "Боевой устав пехоты". Там среди прочего говорится, что офицер, который медлит, не берет ситуацию в свои руки, работает на противника. Поэтому я не либерал, и художник – всегда диктатор. Если у него нет этого темперамента, а он либерал, значит, он не художник».

Волович вспоминал: «Эрнст спросил меня, ощущаю ли я себя гением. Я засмеялся и сказал: "Вот уж нет. Напротив, полон всяких сомнений". Эрнст сказал: "А я – гений". Сказал без тени хвастовства. С огромным внутренним убеждением». Он не мелочился и полагал себя фигурой уровня Микеланджело, Данте и других титанов искусства.

«Социальный человек»

Многие художники той эпохи смирились со своим подпольным статусом, трезво понимая, что официальное признание их авангардному искусству не светит. Но Неизвестный был человеком борьбы и к тому же скульптором-монументалистом. Ему хотелось развернуться во всю ширь – и долгое время он верил, что сможет осуществить свои замыслы в СССР, если найдет сторонников во власти. Кое-что удавалось сделать: 150-метровый барельеф «Дружба детей мира» для детского лагеря «Артек» (1967), барельефы «Маска» и «Прометей» (1975) в Ашхабаде.

В 1971 году по проекту Неизвестного построили 87-метровый монумент «Цветок лотоса» на Асуанской плотине в Египте. Колоссальный объект должны были украшать рельефы, но скульптора не выпустили в Египет для этих работ. «Я остался автором этого монумента, но монумент без моих рельефов. Таким образом, это культурно-политический бастард», – заявил Эрнст позже.

Церемония открытия монумента "Маска скорби", скульптор – Эрнст Неизвестный, архитектор – Камиль Казаев

Предложений работать за рубежом было немало, а в Союзе удавалось реализовать менее доли процента из всего, что он упорно ваял и рисовал в своей мастерской. Неизвестный просил дать ему возможность двухгодичной командировки. Но в ней ему было отказано. Вместо этого предложили уехать насовсем. Почуяв, что на этот раз дело запугивающими избиениями в подворотне руками анонимных «спортсменов» не ограничится и теперь ему готовят либо тюремный срок, либо несчастный случай с летальным исходом, скульптор решил ехать.

Пожив немного в Европе, Неизвестный понял, что там ужасно боятся монументальной скульптуры, а именно ее он хотел делать. В послевоенной Европе она ассоциировалась с тоталитаризмом, и европейцы шарахались от нее, как черт от ладана. Боялся монументальности даже коммунист Жан-Поль Сартр, и после четырехчасовой беседы с ним разочарованный скульптор обронил: «Я ожидал встретить большого философа, а встретил французика из Бордо».

Неизвестный переместился в Америку, благо там любят все большое. Особых иллюзий он не испытывал: еще в Москве он общался с Артуром Миллером и другими приезжавшими в СССР левыми западными интеллектуалами, и те просветили его насчет «волчьей сущности капитализма». Но все же Неизвестный осел в Нью-Йорке, купив лофт в Сохо, который тогда только начинал превращаться в богемный квартал. В США у него появилась новая семья: первая супруга художница Дина Мухина с дочерью Ольгой не захотели эмигрировать и остались в СССР.

Мстислав Ростропович знакомил своего друга Эрнста с влиятельными американцами: Энди Уорхолом, Рокфеллерами. Но наш герой не замедлил показать свой характер. Уорхолу он заявил, что его работы скучны («Так и жизнь скучная», – возразил отец поп-арта), а потом и вовсе сжег все полезные визитки, чтобы не соблазняли: «Эта светская жизнь затормозила мое творчество на многие годы. Быть там социальным человеком – это вторая профессия. А у меня времени на вторую профессию нет», – объяснял художник.

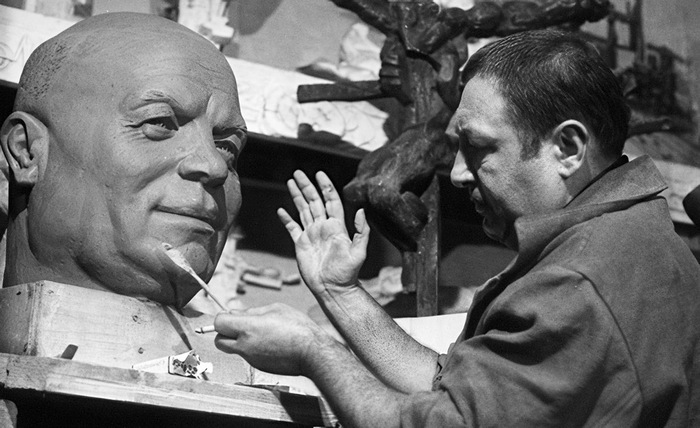

Определенные достижения все же не заставили себя ждать, например в вашингтонском Кеннеди-центре появилась скульптура головы Дмитрия Шостаковича работы Неизвестного. Но найти спонсоров и место для своей главной задумки – скульптуры-здания «Древо жизни» высотой и шириной в 150 м – Эрнст так и не смог. Пожалуй, только тоталитарное государство с присущей ему гигантоманией смогло бы потянуть такой проект.

Снова на родину

Прошло всего 10 лет после того, как в СССР началась перестройка. Неизвестный начал снова бывать в Москве. Советский режим ушел, а художественная мафия осталась – и в постсоветской России Неизвестный так же не нашел достаточно места, чтобы развернуться. Из задуманного им проекта памяти жертв репрессий, который должен был представлять собой «Треугольник скорби» с монументами в Магадане, Екатеринбурге и Воркуте, была реализована только магаданская часть, в 1996 году открылся памятник «жертвам утопического сознания». Остальные две части так и остались на бумаге.

О том, чем являлась работа Неизвестного над монументами, дает представление рассказ бывшего президента Республики Калмыкия Кирсана Илюмжинова. Взявшись в середине 1990-х за «Исход и возвращение», памятник депортации калмыков в 1943 году, Неизвестный сперва долго работал в архивах Элисты, потом опрашивал переживших депортацию, записывая их рассказы и зарисовывая из самих, и после этого подготовительного периода год работал в своей нью-йоркской мастерской.

Для человека, которого чуть было не расстреляли в 18 лет и чьи родители получили две похоронки, человека, выпившего море спиртного и вообще не особо берегшего себя, Неизвестный прожил удивительно долго – 91 год. В год его 90-летия в Екатеринбурге открылся музей Неизвестного, но сказать, что Россия в полной мере оценила и приняла то, что сделал ее титанический сын, нельзя.

Скульптор Эрнст Неизвестный (справа) и поэт Андрей Вознесенский (в центре) на открытии скульптурной композиции "Древо жизни" в вестибюле пешеходного моста "Багратион

На улицах Москвы места скульптурам Неизвестного не нашлось: у столичных властей долгое время в фаворе был другой художник. Максимум, что позволили Эрнсту, – установить семиметровую модель Древа жизни в вестибюле моста Багратион. Недавно появилась новость, что мост будут сносить, а скульптура, по словам девелоперов, «однозначно не будет утрачена и найдет достойное место для размещения».

Город в кувшине

Скульптор из Италии создал свой «мини-городок» в глиняном кувшине.

Выглядит потрясающе.

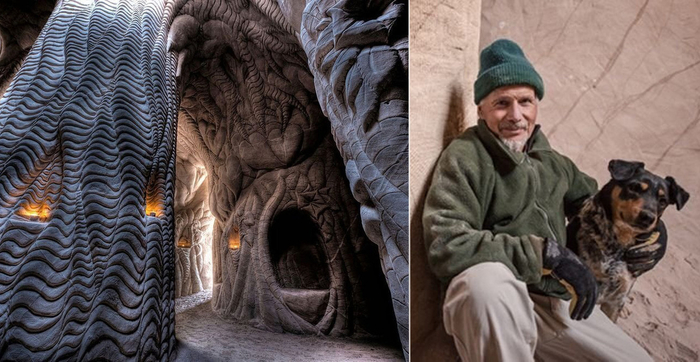

Рукотворные пещеры скульптора-отшельника Ра Полетта

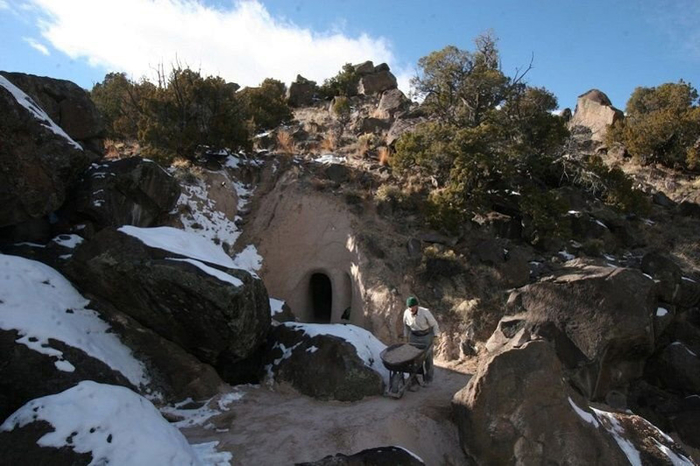

Долгое время о скульпторе Ра Полетте было известно лишь немногим. Однако в 2014 году, когда документальный фильм под названием - "Копатель пещер" режиссёра Джеффри Кароффа был номинирован на "Оскар", о необычном человеке узнала мировая общественность.

Ра Полетт является скульптором - самоучкой. Он ведёт отшельнический образ жизни и занимается тем, что превращает пещеры штата Нью-Мексико в удивительные произведения искусства.

Находясь в одиночестве, наедине с природой, Ра Полетт всегда чувствовал себя гораздо комфортнее. Изначально самую первую пещеру, которую он создал, была предназначена для спокойного проживания, вдали от суеты цивилизации. Но на тот период времени Ра ещё не знал, во что превратится его деятельность в будущем.

Начиная с 1989 года, Ра Полетт успел создать 17 рукотворных жилых пещер. Скульптор работал без помощников и подсобных рабочих. Все свои творения он создавал в одиночку, не считая разве что своего верного пса, который всегда просто находился рядом со своим хозяином.

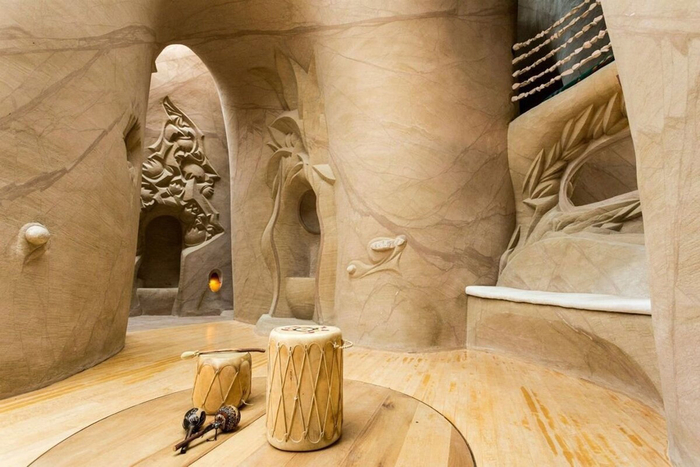

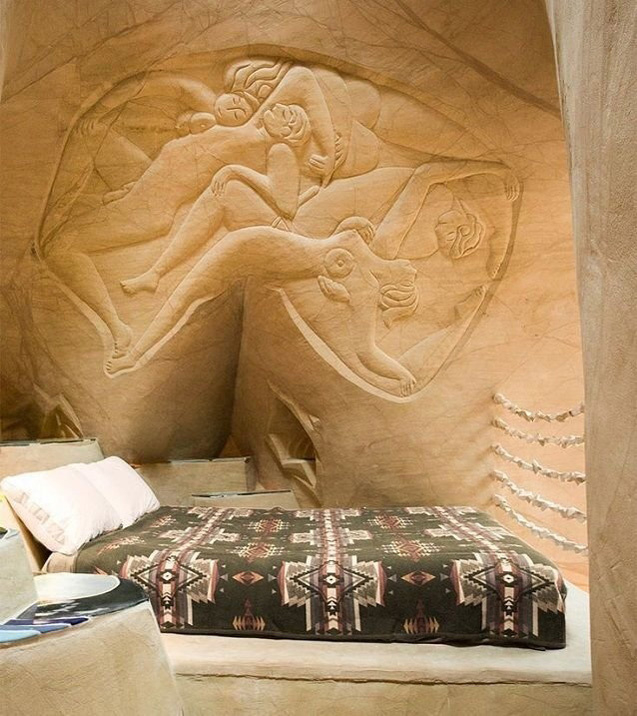

В каждой созданной пещере, Ра применял различные узоры и орнаменты, руководствуясь собственным эстетическим вкусом. В своей художественной работе скульптор использует только ручные инструменты. В результате такой деятельности подземные пространства превратились в комфортные жилые помещения.

В его пещерах предусмотрены все необходимые условия для проживания. Все аспекты обустроены до мельчайших деталей. В пещере размещены привычные для каждого человека предметы интерьера, которые были привезены из города Санта-Фе, который находится в часе езды от его причудливых пещер. В пещере можно выспаться на кровати, а также принять ванну.

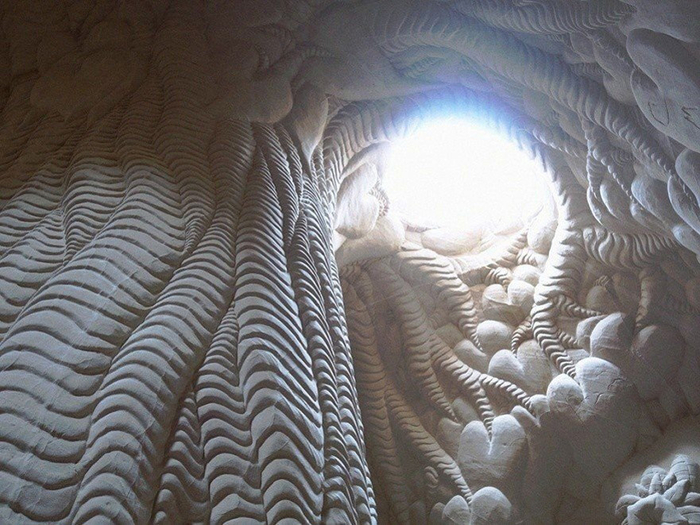

В стенах пещер установлены своеобразные окна, через которые проникает солнечный свет. Жить в этих пещерах вполне тепло и уютно. В летний период времени на этой территории преобладают довольно высокие температуры. Средняя температура в июле составляет около +38-40 °С.

Иногда скульптор отталкивается от уже существующих расщелин в пещере, но порой, руководствуясь собственным видением, прокладывает туннели в мягких песчаных скалах, чтобы положить начало новым подземным пространствам, из которых в дальнейшем можно сделать жилое произведение искусства.

Некоторые из созданных им пещер достигают высоты 12 метров. Сам же Ра Полетт говорит о своей работе: что создание пещер является смыслом всей его жизни. Он уверен, что его работы позволяют людям прочувствовать неразрывную связь с Землёй.

Не стало Церетели

У нас считается хорошим тоном ругать творения Зураба Константиновича. Но спроси, что ругатель знает из других произведений, кроме скульптуры Петра Первого, то мало кто назовет больше двух-трёх работ. (Да и Петр не так плох, как о нем принято говорить.)

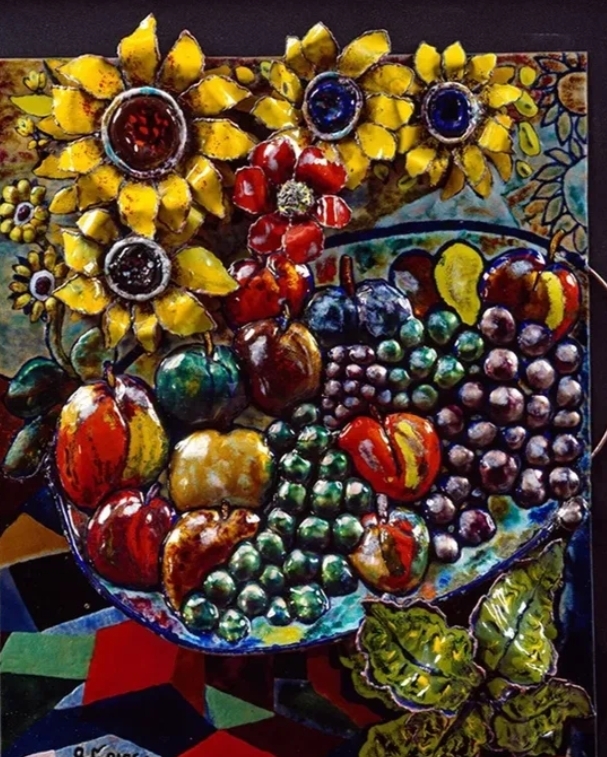

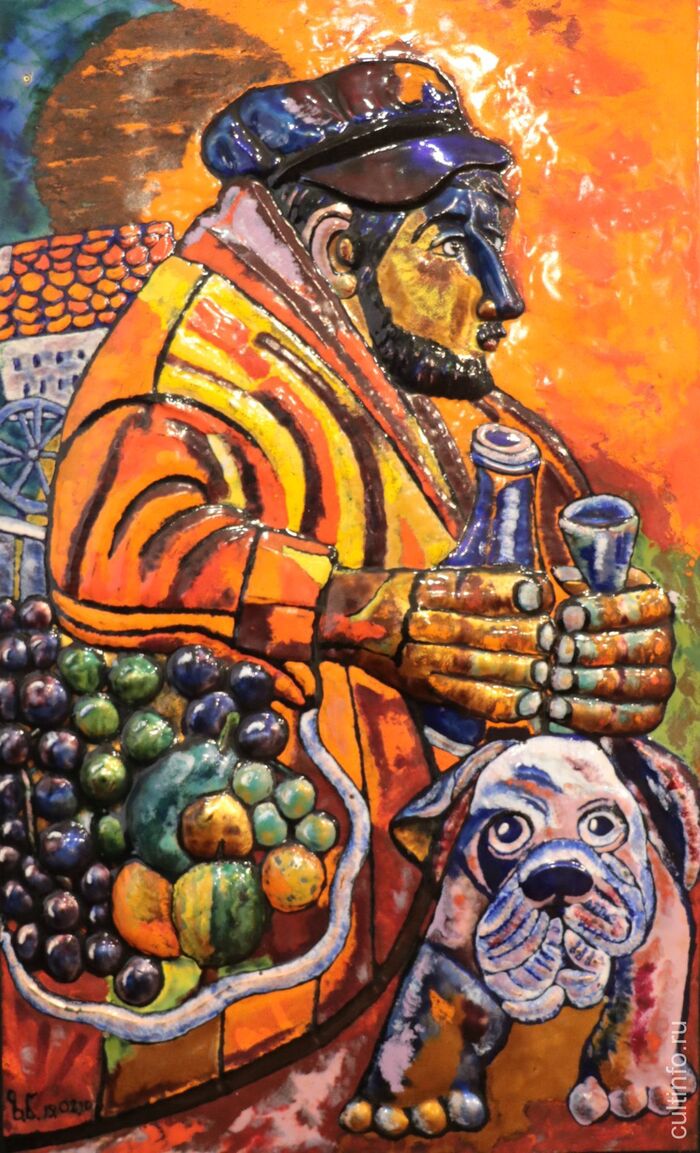

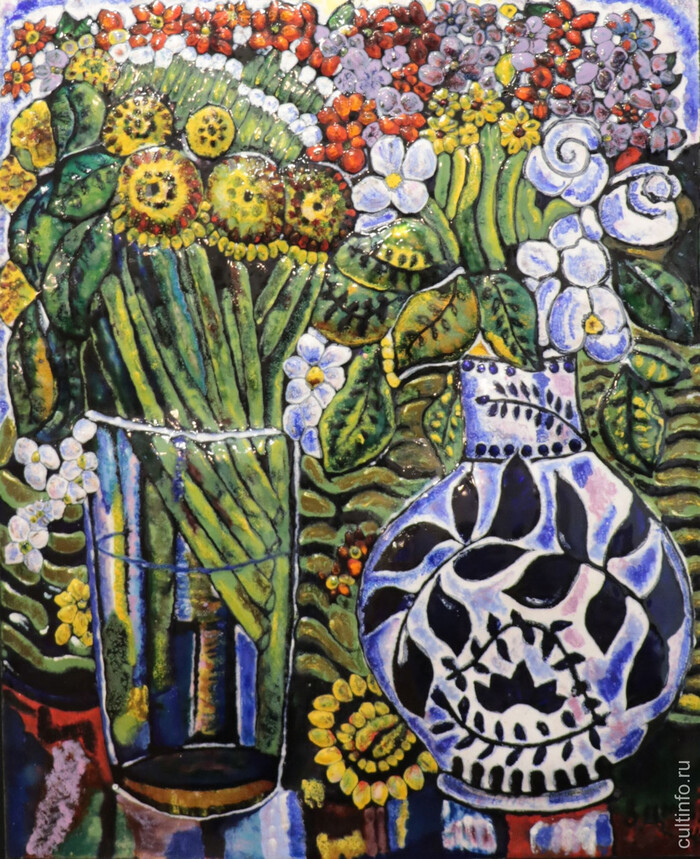

А ведь Церетели прямо как человек Возрождения был универсален. Конкретно мне несказанно нравятся его эмали. Буйство цвета и южный колорит в каждом кусочке!

Он и сам был весёлым искрящимся дядькой. Однажды удалось провести с ним несколько часов. Впечатления на всю жизнь!

И как всё же странно устроена жизнь! Сегодня спускаюсь на станцию метро "Дубровка", и в ожидании поезда смотрю в даль перрона. И что-то щелкнуло в голове. Уж слишком церетелевским показался этот витраж:

Подхожу ближе. Да это и есть Церетели! Бывают же такие совпадения...

Вот те светащиеся точки - это вереница голубей на самом деле:

А какие сочные цвета!

Прощайте, маэстро. Вас будет не хватать...

Умер Зураб Церетели

Умер скульптор, художник-монументалист, президент Российской академии художеств Зураб Церетели. Ему был 91 год. О смерти скульптора сообщил его помощник Сергей Шагулашвили.

Умер Зураб Церетели

Художник-монументалист, скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели скончался на 92-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" помощник художника Сергей Шагулашвили.

"Да, это случилось сегодня в половину второго ночи", сказал собеседник агентства. Он добавил, что решение о прощании и похоронах будет принято позже."

Печально что уходят легенды.

Церетели с 1997 года был президентом Российской академии художеств, участвовал в масштабных проектах в Москве:

координировал работы по воссозданию Храма Христа Спасителя;

отвечал за скульптурную часть бронзового обелиска в составе мемориального комплекса Победы на Поклонной горе;

создал памятник Петру I на искусственном острове в месте слияния Москвы-реки и Водоотводного канала;

разработал общее художественно-дизайнерское решение Манежной площади.

Скульптор удостоен множеством орденов и различных наград.

Можно по разному относиться к его творчеству, но его в клад в культуру и искусство России огромен.