Штурмовые инженерно-саперные бригады резерва (ШИСБр)

Одной из самых ярких страниц в истории ВОВ являются так называемые Штурмовые инженерно-саперные бригады резерва (ШИСБр), подчинявшиеся напрямую Ставке Верховного Главнокомандующего и одним своим видом вселявшие в нацистов страх.

Необходимость создания штурмовых батальонов назрела в 1943 году, когда окончательно стало ясно, что происходит стратегический перелом в войне в пользу Красной Армии. Наши войска начали наступление практически по всем основным фронтам, и крайне необходимы были новые инженерные соединения наступательного типа для прорыва через мощные оборонительные укрепления нацистских войск. Такие соединения было решено создать на базе уже существующих инженерно-саперных частей, и к 30 мая 1943 года путем их переформирования были созданы 15 ШИСБр. Каждая бригада состояла из штаба, командования, рот управления и инженерной разведки, нескольких штурмовых инженерно-саперных батальонов и роты собак миноискателей.

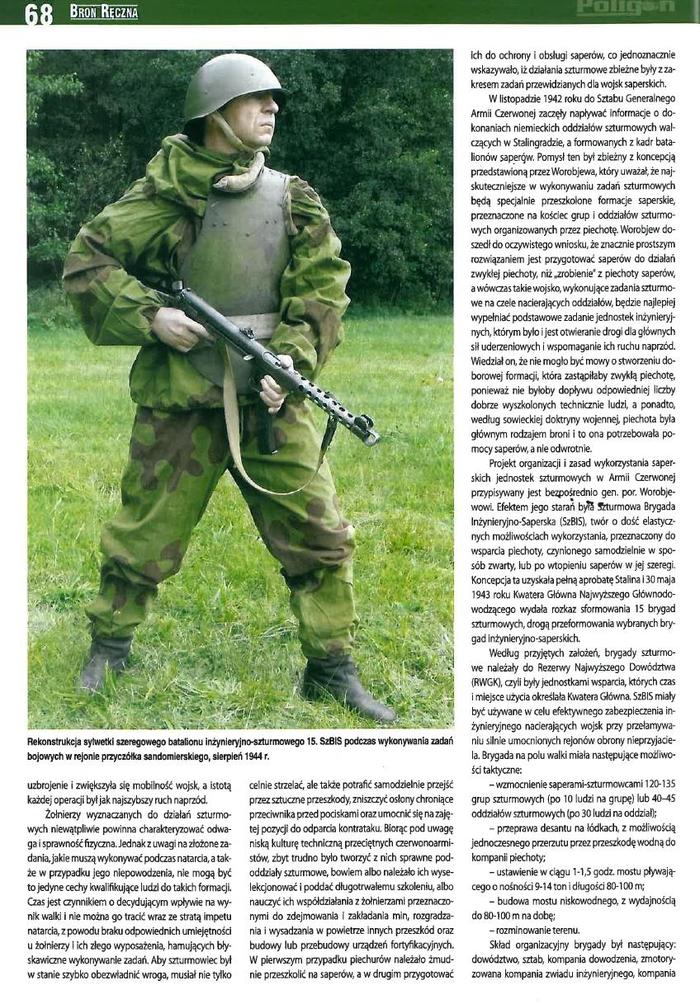

Так как задачи перед штурмовыми батальонами ставились самые что ни на есть серьезные, то и брали туда не абы кого. Все кандидаты в ШИСБр должны были обладать реальным боевым опытом, недюжинным физическим здоровьем и быть не старше 40 лет. Бойцы штурмовых батальонов оснащались гораздо лучшим и более современным обмундированием, чем простые солдаты Красной Армии. К слову, если вы станете просматривать фотографии военной хроники, то без труда сможете отличить на них бойцов ШИСБр. У многих из них в руках ручные пулеметы, снайперские винтовки, автоматы, огнеметы. Некоторые из штурмовиков даже были одеты в бронежилеты (бронекирасы), что по тем временам было еще большей редкостью. Зачастую бойцы прятали свои бронежилеты под защитными комбинезонами и таким образом буквально сводили с ума стрелявших по ним немцев. Немцы выпускали патрон за патроном, но так и не могли остановить бойцов ШИСБр. Существует даже любопытная байка на эту тему. Якобы у одного из бойцов, одетых в бронекирасу, закончились патроны, и он, схватив пустой снаряд от немецкого фаустпатрона, забил им до смерти около десяти немцев. Те так и не поняли, почему их оружие не действует на советского солдата. Хотя быть может это и не байка вовсе, а ситуация, произошедшая в действительности.

Естественно, для решения самых сложных задач бойцам штурмовых батальонов требовалась помимо хорошего обмундирования и вооружения специальная подготовка. Много времени бойцы проводили за изучением основ рукопашного боя, метанием гранат. Учились быстро и бесшумно преодолевать различные виды препятствий. В некоторых частях были и свои ноу-хау в области подготовки солдат к предстоящим боям. Так, например, в 13 ШИСБр 62-м батальоном командовал капитан М.Цун, который во время тренировок использовал боевые патроны для создания более реалистичной обстановки боя. После создания ШИСБр и их обкатки в боях появились МШИСБр - моторизованные штурмовые инженерно-саперные бригады. У них не было моторизованной роты разведки, зато они полностью были на колесах.

Однако, несмотря на все это, первые бои ШИСБр нельзя назвать чересчур удачными. Причина заключается в неправильном использовании штурмовых батальонов. При штурме укрепленных позиций немцев они использовались как обыкновенные стрелковые части, соответственно получая свою собственную полосу для наступления. А так как ШИСБр зачастую не имели ни поддержки артиллерии, ни тяжелого стрелкового оружия, да плюс к тому же пехота просто не успевала за их молниеносными выпадами, то они несли при атаках крупные потери и не всегда могли выполнить поставленную перед ними задачу. Характерным примером того, как нерационально использовались силы ШИСБр в первые месяцы после своего создания, является неудачный штурм высоты 191,6 близ станции Киреево.

Оборона противника состояла из трех линий траншей с огневыми точками и блиндажами. Перед первой траншеей находился тщательно замаскированный противотанковый ров, прикрывавшийся минными полями и проволочными заграждениями. Правый фланг обороны немцев упирался в речку, а левый в практически непроходимое болото. План атаки заключался в следующем: сперва штурмовой батальон должен был взять штурмом высоту 191,6 и дожидаться там подхода танков и основной группировки войск. Преодолев за короткое время все три траншеи немцев и, в результате трудного боя, заняв высоту, бойцы ШИСБр заняли оборону и стали ожидать подхода танков и пехоты. Однако танки так и не смогли пройти через противотанковый ров, соответственно захлебнулась и атака пехотинцев, наступавших вслед за ними. Пробиться через правый и левый фланги обороны немцев также не получилось. В итоге бойцы ШИСБр по сути оказались со всех сторон в окружении противника , который, узнав об этом, стал переправлять в этот район дополнительные силы. Понеся большие потери (236 человек) ценой неимоверных усилий, бойцам ШИСБр все-таки удалось выбраться из окружения. Это еще раз доказало, что использование штурмовых батальонов как обычных стрелковых частей далеко не самый лучший вариант. Несмотря на отличную подготовку и навыки взятия вражеских укреплений такие вылазки оказались даже им не под силу.

Только в середине декабря 1943 года был четко определен порядок задач, которые необходимо выполнять бойцам ШИСБр. Основной задачей для них по-прежнему осталась блокировка и уничтожение опорных пунктов и огневых сооружений противника. Однако теперь в принятом уставе детально обговаривалось, что прорыв через сильно укрепленные районы противника требует тяжелых средств подавления и разрушения, детально разработанного плана действий, взаимосвязанных действий с пехотой и поддержки со стороны артиллерии. Устанавливалось, что перед попыткой прорыва через укрепления предварительно необходимо овладеть основными опорными пунктами и узлами обороны противника. Перед захватом штурмовой батальон делился на три составляющие – непосредственно сама штурмовая группа, группа ограждения препятствий и группа обеспечения. Все это позволило значительно снизить потери личного состава и увеличить эффективность проведения различных боевых операций.

Также бойцы ШИСБр часто использовались как истребители танков. Незаметно подкравшись в тыл к противнику, они подрывали до десятка вражеских танков и так же незаметно возвращались обратно. Этим их задачи не ограничивались, бойцы ШИСБр выполняли и инженерные обязанности, то есть производили разминирование особо опасных маршрутов следования колонн Красной Армии или же проводили дорожно-мостовые работы.

Однако настоящую славу штурмовые батальоны снискали во время боев за Восточную Пруссию. Немцы тщательнейшим образом подготовились к появлению Красной Армии – этот район Германии представлял собой по сути одно большое оборонительное сооружение. Особенно это касалось города-крепости Кенигсберга (нынешнего Калининграда). Кто знает, чем бы закончилась операция по его штурму, если бы в составе Красной Армии не было ШИСБр, ведь во многом именно благодаря их участию штурм оказался успешным. Для штурма Кенигсберга командование подготовило специальную тактику, главной действующей силой которой как раз и являлись бойцы штурмовых инженерных бригад. Все бригады и батальоны предварительно были разбиты на небольшие штурмовые группы, в состав которых входили три-четыре сапера, один-два огнеметчика, танк и около десяти автоматчиков. Под прикрытием брони танка к зданию, где находилась огневая точка, выдвигались огнеметчики и саперы. Огнеметчики били по амбразурам, не давая противнику вести огонь, а саперы в это время устанавливали взрывчатку. Автоматчики же вели огонь по окнам верхних этажей зданий, прикрывая, таким образом, танк и саперов. После подрыва взрывчатки автоматчики входили в здание через проем, созданный взрывом, и уничтожали последние очаги сопротивления. Подобный опыт использовался ШИСБр также при штурме Познани и Берлина.

После завершения Великой Отечественной войны и началом войны против Японии штурмовые бригады хорошо зарекомендовали себя и на Дальнем востоке. Для этого ШИСБр пришлось значительным образом изменить свою тактику из-за специфических местных условий, но, несмотря на это, бойцы опять проявили себя с наилучшей стороны, в очередной раз подтвердив свой профессионализм и универсальность. После окончания военных действий против Японии большинство ШИСБр, к сожалению, было расформировано. А еще через несколько лет такой род войск и вовсе исчез.

Таким образом, очевидно, что штурмовые инженерно-саперные бригады резерва и входящие в них штурмовые батальоны внесли очень весомый вклад в исход Великой Отечественной войны. Именно благодаря их опыту и навыкам удалось взять много неприступных форпостов немцев, как внутри Советского Союза, так и позднее, во время освобождения Польши и взятия Германии.

ШИСБр являлись, возможно, одним из самых боеспособных подразделений Красной Армии времен войны, а самое главное их качество – это их невероятная универсальность, способность выполнить практически любую поставленную задачу, начиная от разминирования местности и заканчивая штурмом любого, даже самого сложного укрепления противника. И становится очень обидно за то, что очень мало людей в нашей стране знают о существовании этих бригад, так как о них практически не пишут в СМИ и не снимают ни документальных, ни художественных фильмов, почему-то предпочитая больше говорить о минусах войны, забывая о настоящих ее героях. Если вас заинтриговала эта тема, и вы хотите больше узнать о действиях ШИСБр во время Великой Отечественной войны, то рекомендую прочитать книгу И.Мощанского «Инженерно-штурмовые части РВГК»и Н. Никифорова "Штурмовые бригады Красной Армии". В них подробно описана история создания подобных частей и многие славные победы штурмовиков.