Всем привет, уважаемые любители оружия!

Прошу прощения что зачастил с темами, но тут просто с пылу - с жару как говорится, ну и показать очень хочется!

Короче говоря купил я вдруг Глок. :-)

Начну с того, что сейчас я живу в США в штате Массачусеттс - одном из самых демократических штатов, который известен своими антиоружейными законами и постоянными попытками властей ущемить законопослушных владельцев оружия в их правах. Ну знаете этих депутатов, которых хлебом не корми, а дай принять какой-нибудь запрет и с гордым видом потом рассказывать, какой он молодец и как он борется с уличной преступностью, отобрав у обычного человека право владеть, скажем, полуавтоматической версией автомата Калашникова, которые в преступлениях практически и не используются.

Запреты и ограничения в штате принимаются постоянно, одни законы оформляются как временные с истекающим сроком действия, другие - как постоянные но требующие доработки, третьи являются откровенно антиконституционными и сразу же начинают оспариваться в судах различных инстанций.

В общем - сейчас в оружейном законодательстве штата такая неразбериха, что никто, включая адвокатов и законодателей не может толком понять и объяснить, что в настоящий момент в штате является легальным, что нелегальным, какие правила хранения и транспортировки допустимы, а за какие можно сесть с тюрьму - короче полный привет! :)

Естественно в данной ситуации нужно быть предельно аккуратным, чтобы случайно ничего не нарушить - фиг его знает, нарвёшься случайно на дотошного копа-карьериста, ещё получишь себе геморрой в виде уголовного дела, нахрен это не нужно.

С другой стороны новые запреты были нагромождены друг на друга второпях, не подумав, и в результате в законах неожиданно появились лазейки, наоборот разрешающие какие-то вещи, которые в штате были раньше запрещены.

Например Глоки. :)

Дело в том, что в штате Массачусеттс, в отличие от остальной "нормальной Америки", существует список разрешённого к продаже "легального" оружия. Для того чтобы в этот список попасть оружие должно пройти сертификацию штата - компания-производитель обязана предоставить на сертификацию несколько образцов, которые тестируют самым жёстким образом - бросая с высоты на бетонные блоки, ещё что-то - короче издеваются над стволами как могут, и если оружие эти тесты проходит - вот тогда, по личному усмотрению главного прокурора штата, может быть включено в список разрешённого к продаже в штате.

Как вы понимаете - процесс стоит денег, поэтому многие компании производители оружия просто предпочитают не связываться с Массачусеттсом и этой дополнительной сертификацией, и на оружейном рынке штата отсутствуют полностью. Ну а другие компании по какой-то причине (коррупция? Не, не может быть! :-) ) получают преференции от штата, например оружие компании Смит и Вессон (с главным представительством в Массачусеттсе) попадает в список разрешённого буквально сразу после выхода новых моделей, тогда как оружие других производителей может тестироваться месяцами и даже годами, перед тем как будет сертифицировано.

Возвращаясь к Глокам - они были запрещены к продаже в Массачусеттсе обычным гражданам - я не знаю деталей, то ли они никогда не подавали на сертификацию, то ли её провалили - не в курсе. Но факт остаётся фактом - в обычном оружейном магазине в штате Глоков не было на моей памяти никогда. Купить Глок можно было только:

1. У полицейского. Полицейские департаменты имели право закупить Глоки для своих сотрудников, таким образом оружие попадало в штат и дальше полицейские имели право свои Глоки продать на частном рынке

2. У человека, переехавшего с Глоком жить в Массачусеттс из другого штата. Такое разрешается - люди, переезжающие в штат имеют право привезти своё оружие, легально купленное в другом штате, даже если он не сертифицировано в Массачусеттсе.

Именно так я купил свой первый Глок несколько лет назад - у знакомого полицейского. Он менял свой Глок 22 в калибре .40 S&W на что-то в 9мм и продал мне свой старый пистолет (ещё второго поколения, вообще старинный, сделан в начале 90-х годов).

Новый пакет анти-оружейных законов принятый в этом году совершенно неожиданно и случайно дал возможность оружейным магазинам продавать как Глоки, так и другие пистолеты не прошедшие сертификацию в Массачусеттсе при одном условии - если рамка и ствол имеют разные серийные номера и продаются отдельно - в смысле оформляются как две разные покупки. Я знаю, бред полнейший, тем не менее _пока_ это легально, уж не знаю, насколько быстро лазейку закроют.

Поэтому сейчас, если зайти в оружейный магазин в штате, то помимо прилавков с сертифицированным оружием появились и отдельные стеллажи только с пистолетными рамками и отдельные только с пистолетными затворами и стволами. Можно выбрать рамку, купить, выбрать затвор со стволом, купить - а дальше - зарегистрировав покупку онлайн - вуаля, имеешь право рамку с затвором соединить и получить работающий пистолет. :)

Таким образом я, как любитель оружия не имевший доступа ко многому, теперь просто хожу облизываясь на массу разных пистолетов, но на все денег не хватит, так что приходится выбирать, что приобрести первым.. И я всё же купил Глок 19... ))

Вообще должен сказать, что среди людей интересующихся оружием в США Глок считается чем-то если не постыдным, то уж обыденным и не представляющим интереса точно - как половник на кухне, типа у всех есть, работу свою исполняет, новый нахрен не нужен потому что половники не ломаются, но и восторгаться абсолютно нечем. Так что если кому в США скажешь - о, я купил себе Глок - на тебя посмотрят как на дурака и скажут - поздравляю, и что? )

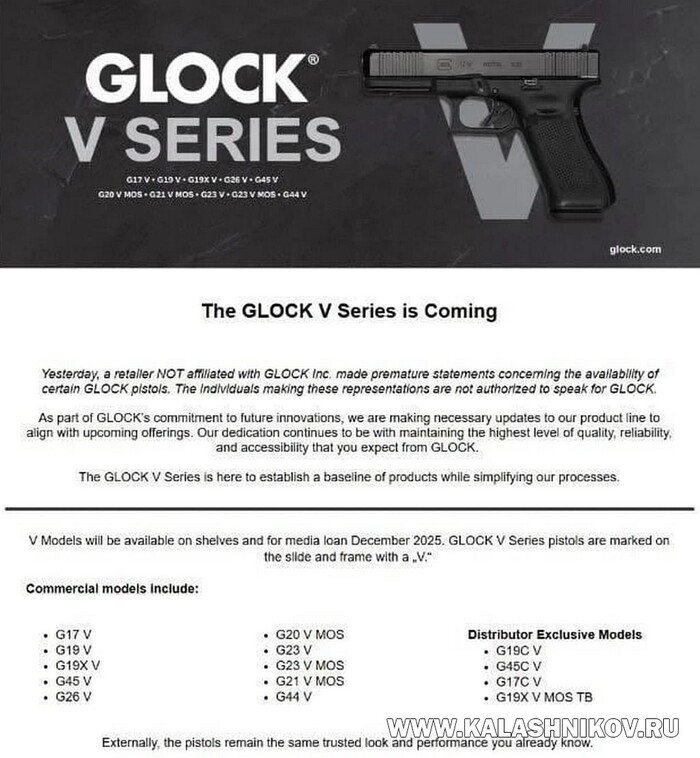

Но это в обычной Америке. ) В Массачусеттсе же глоки в диковинку. Мало того, в связи с последними новостями о том, что Глок перестаёт выпуск всех своих известных пистолетов с двурядным магазином и начинает новую линейку Серии V в декабре стало понятно, что если хочешь глок не нового, а старого образца - покупать его нужно сейчас.

В общем не очень то я и хотел этот Глок покупать - я же думал, что с Глоком знаком по своему полицейскому 22-му, но решил в магазине хоть посмотреть поближе на рамку какого-нибудь глока в калибре 9мм, вдруг понравится. И вот в прошлую субботу как обычно поехал в оружейный, глянул на рамки.. Многие хочу, CZ 75 хочу компактный, Desert Eagle хочу в 50 AE, хочу 1911 в 38 super. Ну и упал взгляд на рамку глока 19 3-го поколения - прикольный такой, разноцветненький. Взял в руки - блин, а классно сидит, прям удобно, просто супер! :-) Намного удобнее чем мой глок 22 полноразмерный - тот скользкий какой-то, некультяпистый немного, а этот 19-й просто замечательно! Ну и цвет, конечно, сыграл свою роль - может у меня в роду цыгане были, не знаю, но мне яркие цвета понравились. )) Кстати там ещё были глоки всяких других расцветок, типа с крестоносцами и мечами и щитами, а ещё были с охотничьими мотивами, оленья башка какая-то нарисована, или медвежья.. Но то уж слишком серьёзно, а здесь - атмосфера 80-х, диско, йо! :-)

Короче подумал я подумал - да и купил. Пусть будет! Реально в руку лёг хорошо, опять же - ну если действительно не дай бог случится такое, что оружие действительно нужно будет применять - конечно глок будет вне конкуренции из-за обилия магазинов - наверное самый распространённый магазин к оружию в США - это магазин глока. Масса оружия делается другими производителями под глоковские магазины просто потому что их произведено какое-то огромное количество и они есть везде. В общем оправдал для себя покупку каким-то образом. ))

Беру, говорю! :-) Продавец-китаец очень обрадовался! И мы пошли оформляться.

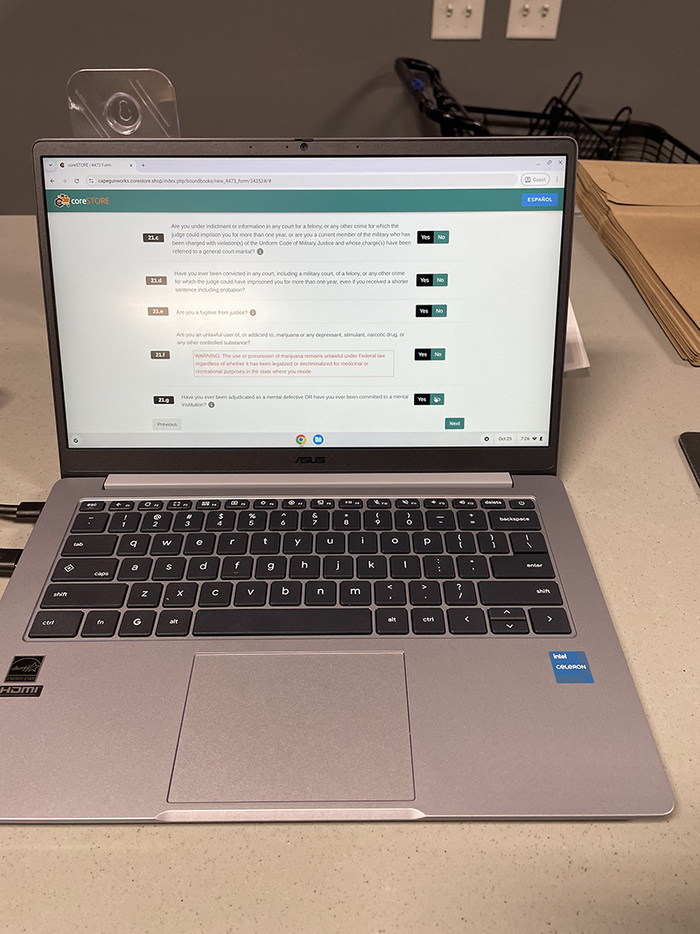

Вообще покупка оружия в магазине - дело порядка 15 минут, всё очень быстро. Сначала на компьютере заполняешь двустраничный документ - фио, адрес, где родился, иммиграционный статус ну и вопросник с ответами да или нет - бухаете ли вы (да или нет), хотите ли вы перепродать покупаемое оружие преступникам (да или нет), и т. п. бред.

Заполняешь, нажимаешь кнопку - и документ автоматически отправляется в ФБР или куда там они отправляются для проверки данных и пробития меня по базам - не террорист ли я и т. п. Пока доходишь обратно от компьютера до продавца - как правило результаты проверки уже доступны, занимает реально минуты (это раньше было долго, т. к. документ заполнялся бумажный, дальше продавец должен был звонить по телефону для проверки данных, диктовать всё тётеньке, она пробивала вручную по базе и давала добро или отказывала в продаже). Сейчас всё очень быстро.

Ну и всё, ответ из ФБР пришёл, на мне трупов не числится, так что покупку разрешили, я заплатил отдельно за рамку, отдельно за затвор со стволом - и привет, готово дело, я - владелец Глока! :-)

Примчал домой, давайте распакуем вместе!! :-)

В комплекте отдельно рамка, отдельно затвор, два магазина на 10 патронов (в Массачусеттсе запрещены новые магазины ёмкостью больше 10 патронов), устройство для зарядки магазинов...

А также замок от детей, щётка для чистки, всякие бумажки/инструкции ну и наклейка Глока. :)

Сама рамка. Весёленькая. :-)

Затвор со стволом. Как я сказал, магазины не имеют права продавать рамки и затворы с одинаковым серийным номером, так что эти различаются на 3 - номер рамки заканчивается на 580, а номер ствола и затвора - на 583.

Чтобы отдельно не показывать разборку - коль скоро затвор уже отдельно лежит в коробке - вот так разбирается для чистки - из кожуха затвора вытаскивается пружина и ствол. Всё, дальше разбирать не нужно для обычного обслуживания.

Совершаем ужасное преступление - соединяем затвор с рамкой ещё не зарегистрировав оружие по интернету!!! :-)

Как видите из-за того что рамка и затвор с разными серийными номерами, нарисованные геометрические фигуры не совсем совпадают - красят пистолеты немного по-разному. Я даже написал им емайл в магазин - а точно нельзя мне хотя бы затвор родной от моей рамки заполучить, чёрт с ним со стволом? Но нет, отписались - нельзя, говорят, сорри. Ну ладно, переживу. ))

Прицельная картинка - стандартная глоковская скобка на целике, белая точка на мушке. Может быть я эти прицельные поменяю - у меня на глоке 22 стоят ночные прицельные приспособления, тритиевые, которые поярче и светятся в темноте, очень классно. А может и не поменяю - так тоже нормально, аутентично! :-)

В руке.. Лежит очень даже неплохо, несмотря на то, что это глок так называемого поколения 3 - рукоятка имеет выемки под пальцы. Обычно я не люблю такие - у меня рука большая и как правило подобные выемки мне маловаты. Здесь тоже чууууть меньше, чем мне бы хотелось, но гораздо лучше, чем у других производителей. Может быть стоило взять глок другого поколения, без этих выемок, но теперь уже поздно вырубаться. :-)

Как на обычных глоках - ничего особенного, над спусковым крючком рычажок разборки оружия, а также клавиша затворной задержки на затворе над большим пальцем, это все органы управления. Никаких флажковых предохранителей или декокеров, всё очень просто. Ну, понятно есть эти все глоковские "встроенные" предохранители, и на спусковом крючке "заусенец", без нажатия на который выстрела не будет. Но в моём понимании нормального предохранителя на глоке нет. Но я его носить скрытно и не собираюсь, так что не беда для меня.

С патронами. В данном случае обычные 9мм, но должен нормально работать и с экспансивками тоже (я пока не пробовал, но у всех с ними стреляет без проблем)

Устройство для упрощения снаряжения магазинов. Не очень удобное, кстати говоря, сделано из мягкого очень пластика "на отъ*бись", у других компаний такие приблуды получше, у того же Ругера, например. Но более-менее работает, если приноровиться. Надевается на магазин..

И дальше большим пальцем можно на него нажимать, при этом продавливая уже снаряжённые патроны вглубь магазина и оставляя место для следующего патрона, который теперь вставить легко. Обратите внимание на качество обработки пластика.. Так себе, прямо скажем, маленько кто-то сэкономил, заусенцы какие-то. ))

Легальные в штате магазины на 10 патронов. Имеются отверстия, чтобы было видно сколько патронов в магазине заряжено.

А вот с магазином нелегальным. :-) Ну, если бы был новым - то был бы нелегальным. Дело в том, что если магазин произведён до 1993 года (до принятия закона assault weapons ban в США) - то он до сих пор легален в штате Массачусеттс, даже если вмещает больше 10 патронов. Сейчас такие магазины производятся, но новодел запрещён в штате. Этот же магазин произведён в 1992 году, так что я могу им владеть легально и заряжать аж 18 патронов.

Вот так пистолет выглядит с магазином большой ёмкости. )) Как у гангстера! Осталось только боком повернуть и палить!!! Йо йо йо!!! :-)

Когда в магазине не остаётся патронов то пистолет встаёт на затворную задержку, как здесь. Можно поменять магазин, нажать клавишу затворной задержки - и опять можно стрелять.

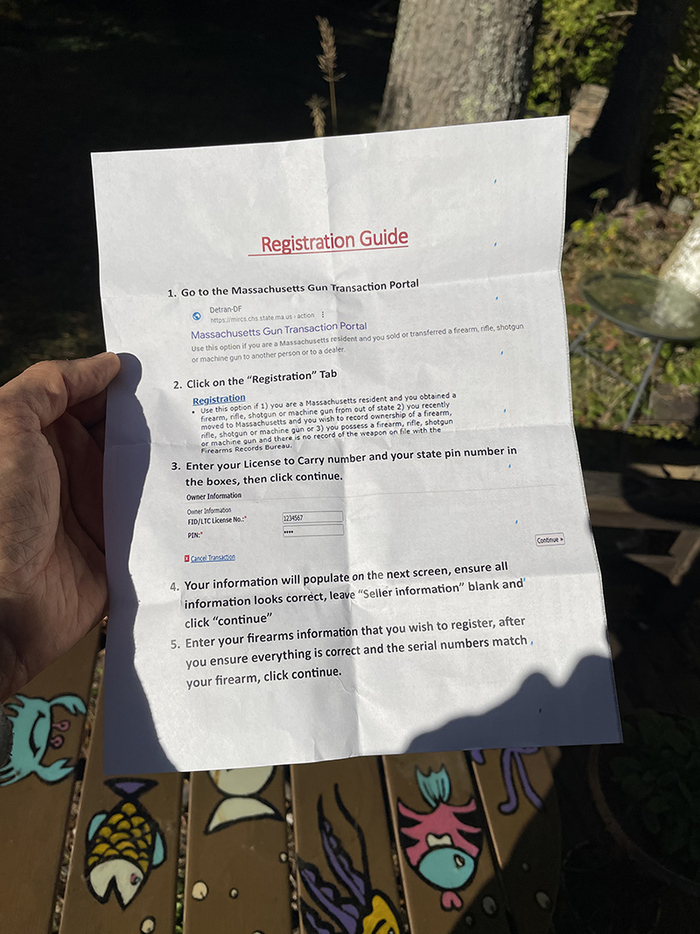

Бумажка с объяснениями, как пистолет требуется зарегистрировать после покупки - на какой сайт идти и что там заполнять. В магазине недвусмысленно сказали - вот тебе инструкции как нужно зарегистрировать. Но отдельно отметили - типа - да, в законе написано, что нужно зарегистрировать как можно быстрее после покупки, но не написано в течение какого срока.. И подмигнули. )) В общем дали понять, что в принципе можно и не регистрировать. Я пока регистрацией не занимался, но сделаю на всякий случай. Наверное. :-)

Делал эти фотки во время обычных рутинных домашних дел, так что вот вам с отжатыми у куриц яйцами - без пистолета не отдали бы. :-)

И с перцами с огорода. :-)

Естественно отстрелял в первый же вечер, благо доступ к тиру у меня 24 часа в сутки, так что поехал уже вечером, часов в 10.

Ну и самая первая группа из 10 патронов! А ничего так, я из пистолета стреляю средне, для меня такая куча - очень даже и неплохо! :-)

По ощущениям - вы знаете, а мне прям понравилось из него стрелять! Довольно комфортно, приятнее некоторых других пистолетов в 9мм, которые довелось попробовать. Спуск я бы сказал чуууть туговат для меня, я с 1911 разбаловался конечно, но в принципе вполне, да ещё и полегче станет, как сотни три-четыре патронов через него пропущу. Нормально! На твёрдую четверку я бы сказал.

Вот такая покупка. ) Я знаю, делать обзор на глок сейчас - это как начать обсуждать какой-нибудь сериал, который все уже сто лет назад посмотрели. :-) Ну я как с сериалами позже всех, так и с глоком - тоже в последних рядах приобрёл. :-)

Тем не менее покупкой реально доволен - сам не знаю почему, вроде ничего особенного, а почему-то меня от этого пистолета просто прёт - ну прикольный, реально!! )) И разноцветный тоже! ))

А на этом у меня сегодня всё, последнее фото рядом с моим старым древним Глоком 22. )

Всем отличной недели и с наступающей средой!! Скоро выходные, ребята, уже скоро!! )