Красивый подцеп

Boeing Vertol CH-46 Sea Knight

Ротор вместо крыла

Автожир, несомненно, дальний родственник вертолета. Так называют гибридный летательный аппарат, сочетающий в себе черты самолета и вертолета. Название происходит от двух греческих слов (autos — сам и gyros — вращение) и довольно точно обозначает главную особенность машин такого типа. Вместо привычного крыла он имеет вертолетный винт и пропеллер на носу. Причем винт, как правило, вращается не от мотора, а просто под напором ветра, когда машина разбегается по полю, начиная взлет.

Такой способ полета был изобретен испанским конструктором Хуаном де ла Сиервой. Получилось это, как ни странно, согласно известной русской поговорке: «Не было бы счастья, да несчастье помогло».

Свой первый самолет — большой трехмоторный транспортный биплан для испанских ВВС — молодой испанский инженер построил в 1919 году. Нанятый для испытаний пилот — капитан Риос — благополучно поднял его в воздух и совершил несколько полетов.

Сиерва уже потирал руки, предвкушая получение обещанного военным министерством большого денежного приза. Однако в одном из полетов Риос допустил ошибку пилотирования, самолет потерял скорость на малой высоте, сорвался в штопор и разбился вдребезги. Пилот чудом остался жив, однако самому Сиерве вместо награды достались одни долги.

После этого случая конструктор решил больше не строить самолеты и переключил свое внимание на летательные аппараты, способные висеть в воздухе даже при нулевой скорости — геликоптеры.

Изучив все, что было исследовано до него, молодой конструктор начал с экспериментов в аэродинамических трубах, которые подтвердили его догадку, — предварительно раскрученный винт продолжал вращаться и при отключении двигателя, создавая подъемную силу. Так Сиерва открыл авторотацию — эффект самовращения несущего винта.

Продолжая аэродинамические исследования, конструктор пришел к выводу, что авторотирующий винт вполне заменит крыло самолета. В этом и состояла суть идеи Сиервы, которую современники назвали самым значительным изобретением в области авиации за двадцать лет ее практического развития.

Вслед за исследованиями на свет появился и реальный аппарат, получивший название «автожир». Он представлял собой обычный самолетный фюзеляж со свободно вращающимся несущим винтом вместо крыла.

И вот 10 января 1923 года пилот Гомес Спенсер впервые поднял автожир в воздух. Из-за реактивного момента вращающего ротора аппарат после взлета потянуло влево и он упал. Но поскольку высота была небольшая, то все обошлось лишь небольшой поломкой.

После ремонта пилот учел первоначальную ошибку и смог пролететь по прямой на высоте около 2 м дистанцию аж в 183 м.

Таково было начало. В дальнейшем Сиерва научился компенсировать гироскопический эффект и реактивный момент, шарнирно закрепляя лопасти несущего винта на несущей втулке, добавил и еще кое-какие усовершенствования. В итоге через два года после первого полета, 12 декабря 1924 года, пилот Хоакин Лорига поставил первый мировой рекорд для автожиров, совершив перелет с одного аэродрома на другой, преодолев в общей сложности более 10 км. Средняя скорость полета составила 77 км/ч.

Такие данные вызвали искреннюю зависть вертолетчиков, машины которых в основном лишь попрыгивали. Сиерва же не успокоился на достигнутом и вскоре вместе со своим другом Анри Буше, собственноручно пилотируя автожир, стартовал из лондонского аэропорта Кройдон, намереваясь достигнуть Парижа. По пути отважные авиаторы впервые на винтокрылом аппарате пересекли Ла-Манш и, приземляясь несколько раз для дозаправки, к вечеру и в самом деле достигли французской столицы.

Рекордный перелет стал мировой сенсацией. А сам изобретатель основал в Англии фирму по производству автожиров, которая поставляла их во многие страны мира. Строили по лицензии подобные аппараты также во Франции и США.

«100 великих рекордов авиации и космонавтики», Станислав Николаевич Зигуненко, 2008г.

КАК УПРАВЛЯТЬ ВЕРТОЛЁТОМ ???

"Предлагаю провести небольшой эксперимент:

Сядьте на стул и положите правую руку на колено.

Далее сжимаете кулак, кладёте на него сверху толстую книгу, а на неё тяжёлый шарик.

Начинаем "летать" - движениями кисти гоняем шарик по книге. Можно нарисовать спираль и попробовать провести шарик по рисунку, .............

Получилось?.................Продолжаем!

В левую руку берём швабру (как рычаг шаг-газ) и слегка вытягиваем ноги.:

Швабра вверх - правая нога вытягивается вперёд, а левая идёт назад.

Швабра вниз - левая нога вытягивается вперёд, а правая идёт назад.

Правая рука продолжает бодро гонять шарик по книжке.

Шарик не падает? .......... Прекрасно!

Начинаем читать таблицу умножения вперёд и назад ......

Ну как? Ощутили, как управлять вертолётом?

Это было всего 10-15% ощущений!"

Да уж... вполне доходчиво...!

Аэрофобам на заметку

Самолет Turkish Airlines пытается сесть вопреки урагану.

Ответ на пост «Я тебе русским языком сказал: курс 180, 2 минуты. Авиационная байка»1

Как-то неправдоподобно.

Крейсерская скорость у L-29 390 км/ч, максимальная 625км/ч. То есть, даже на максимальной скорости, 2 минуты времени это 21 км пути. Оклонение от курса на 2' за 21 км, даст смещение в 121 метр вбок (на запад). Да и в целом самолет колбасит немношк, гораздо больше чем на +- две минуты, он же не по рельсам едет.

Что там за зона такая, в которую не попасть, если ты промахнулся на 120 метров?

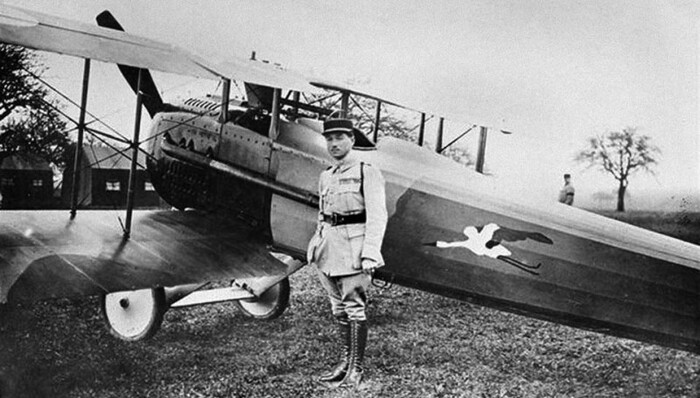

Французская школа воздушного боя

По французским данным, первый воздушный бой в истории авиации Франции произошел 5 октября 1914 года, в котором летчик Франц с механиком Кено (летевшим в качестве наблюдателя) на самолете сбили выстрелами из карабина германский самолет «Таубе». 28 октября капрал Штрибик с наблюдателем Давидом на «фармане» в ходе воздушной разведки заметили самолет противника на высоте 1500 метров, приблизились к нему незамеченными (экипаж «таубе» был увлечен осмотром местности), летчик положил ручной пулемет на борт кабины и с одной очереди поразил неприятельского пилота. Личное оружие в воздушных боях применялось французами примерно до осени 1915 года. Скудным поражающим возможностям самолетов подчинялась тактика. В воздухе сражались в основном двухместные самолеты-разведчики. Кроме ружейного огня во всех флотах воевавших государств предполагалось сбрасывание зажигательных бомб и стрел на противника, летящего ниже.

3 ноября 1914 года летчик сержант Гарро (до войны первым перелетел через Средиземное море) подал идею о создании одноместного истребителя, вооруженного пулеметом, стреляющим через винт. Идея, сформулированная на основе проведенных опытов, была реализована на практике. 26 февраля 1915 года Гарро встретил отряд самолетов противника, осуществлявший бомбометание. Он поочередно атаковал четыре цели, выпустив в них пять обойм с дистанции 50 метров. Бомбардировщики спаслись бегством. В апреле 1915 года Гарро огнем из пулемета сбивает три первых германских самолета. Новое оружие вызвало к жизни новую тактику боя: атакующий самолет сближался с целью по линии огня. Эта тактика сохранилась до сегодняшнего дня.

Французскую школу воздушного боя проходили русский ас А. Казаков, сбивший в ходе стажировки у союзников четыре самолета, Е. Крутень, добившийся стольких же побед, И. Орлов, поразивший два неприятельских самолета, а также еще несколько известных русских летчиков. Евграф Николаевич Крутень в брошюре «Военная авиация во Франции» писал о том, что девизом французских истребителей служит «бить воздушного врага там, где он есть: сначала завоевание господствующего положения в воздухе над действующим фронтом, а потом хозяйничанье в его ближнем и дальнем тылу и, наконец, разрывание самого муравейника - уничтожение авиационных заводов и аэродромов». Французы считали, что в бою надо нападать первому, учитывая «мертвые» сектора обзора и стрельбы противника, подходя в упор для надежного огня. Они делали ставку на отточенный пилотаж , военную хитрость, а также признавали импровизацию в бою (особо это качество отмечалось у Гипемеpa), слияние артистизма с храбростью.

Анализ противником достоинств французской школы был более критичным. Германский ас Рихтгофен давал своим «воздушным оппонентам» такую характеристику: «они любят ставить западни, нападать врасплох. В воздухе это сделать нелегко, а избежать ловушку можно, так как спрятаться особо негде, а невидимый самолет еще не изобретен. Поэтому попадаться на такие хитрости обречены только новички. Впрочем, галльская кровь иногда себя проявляет, и тогда француз атакует. Но и в этом случае французскому наступательному духу не хватает настойчивости».

Французы к концу войны имели 750 летчиков-истребителей (из 1500 воевавших летчиков всех специальностей, которые, по их данным, сбили 2019 неприятельских самолетов. Асов, то есть летчиков, сбивших 10 и более самолетов, было 52. Общее количество сбитых французскими асами самолетов - 908. Таким образом, 7 процентов летчиков сбили почти половину (из общего числа пораженных) вражеских самолетов. Кроме «аса всех асов» Фонка, остальные командиры эскадрилий «питали отвращение» к групповым действиям. Де-Шавань писал: «Потребовался усиленный нажим со стороны командования, чтобы прибрать к рукам неповиновавшихся и прибегнуть к «героическим мерам». Лишь когда такие летчики, как Мадон и Оже, были сбиты, удалось добиться некоторого перелома, но справиться с французскими индивидуалистами было не так легко. Наказания, как правило, не достигали цели. Пришлось, чтобы заставить истребителей подчиняться воздушной дисциплине, отдать приказ стрелять в ослушников.

Владимир Кириллович Бабич, «Воздушный бой (зарождение и развитие)», 1991г.