Мы все обязаны ей!

В кабинете, где я преподаю, вместо портретов президента и главы республики, уже несколько лет на стене располагается портрет одного мною уважаемого человека. Во время проверок многие учителя, завучи рекомендательно требуют убрать этот портрет, но я этого не делаю. Не делаю этого по одной простой причине: Мы все обязаны ей!

Многие мои ученики, заходя впервые в кабинет истории, к сожалению, не знают практически ничего об этом человеке. Хотя еще пару десятков лет назад, даже дошколята читали в честь неё стихи. Ушла целая эпоха, сменились политические интересы нашего государства, но те завоевания, которые были сделаны этим человеком, я стараюсь своим ученикам донести. Зачем я это делаю? Да, всё очень просто. Мы все обязаны ей! И вот почему…

Мудрая, смотрящая в корень проблемы, чувствующая боль и переживающая за свой народ, именно она ликвидировала тотальную неграмотность. Именно она способствовала появлению в малых и больших населенных пунктах детских садов и школ. Она боролась с крестьянской косностью и суевериями.

Она родилась, как бы сегодня сказали, в день всех влюбленных – 14 февраля, в дворянской семье. Ее отец был не богат, но очень хорошо образован. Передовые идеи народников перешли от отца к дочери. Впоследствии обучаясь в гимназии, она всё больше осваивала передовые прогрессивные идеи. В 1886 году, закончив гимназию с золотой медалью, она выбирает путь учительства.

В то время люди, которые хотели послужить Отчизне, должны были быть на острие прогресса, чтобы доносить до простого народа знания об устройстве мира и таким образом приносить ему пользу. Таковы были в учительских кругах правила хорошего тона. Помимо щепетильного следования правилам у нашей героини было обостренное чувство долга.

В середине 90-ых, увлекшись марксистскими идеями, она познакомилась с “чудным волжанином”. Ему же она будет верна до конца жизни.

В 1896 году была арестована и заключена на 7 месяцев в тюрьму. Но тюремный срок её волю не сломил, не растоптал её внутренние ценности и убеждения. Она также была верна своей идее. Впоследствии угнетающий царский режим, не добившись результатов ломки в петербургской тюрьме, сослал её в Уфимскую губернию, а затем - в Сибирь. Здесь же она вновь встретилась со своим “чудным волжанином” и уже вскоре вступила в брак.

С 1901 года эмигрировала в Германию, была секретарем газеты. Участвовала в подготовке и проведении съезда партии в Лондоне. После разгрома оппозиционных сил вновь эмигрировала, в качестве секретаря помогала налаживать связь с партийными организациями в России (написала больше 30 тысяч писем). В эмиграции вместе с мужем жила в ужасной, бедной квартире. Все силы и средства были отданы для будущей идеи.

В апреле 1917 года вернулась в Россию. Во время Великих событий в октябре была соратником и сподвижником самого главного революционера. Далее занималась организацией пролетарского юношеского движения, стояла у истоков союза молодежи и будущей пионерской организации. Она же являлась членом Государственной комиссии по просвещению. Благодаря ей МАССОВО И ПОВСЕМЕСТНО создавались и обустраивались детские площадки (так в стране зарождались детские сады).

В 1920 году выступила инициатором создания общества “Друг детей”. Именно она, переняв опыт западной скаутской системы, создала новую в России организацию по воспитанию детей. Не забыла она и о тысячах беспризорных детях. Дав им настоящее детство, она создала будущие поколения патриотов, защищавших в трудные годы Великой Отечественной нашу страну.

Помимо всего этого она же была у истоков создания мощнейшей советской модели образования. Ей принадлежат слова: “Школа должна не только обучать, она должна быть центром воспитания”. За годы своей деятельности написала множество трудов по воспитанию и педагогике. Она активно переписывалась с детьми, была инициатором открытия многих музеев. В трудные годы болезни своего мужа никогда его не покидала. Была образцом женственности и верности.

Для педагогики она оставила фундамент, для народа она оставила систему, механизм, который даже сегодня неплохо работает. Посмотрите, в любом населенном пункте имеются детские сады, школы. Это всё благодаря - Надежде Константиновне Крупской. Она была настоящим соратником своего мужа – Владимира Ильича Ленина. Оставалась верной ему и в их общих идеях до конца жизни.

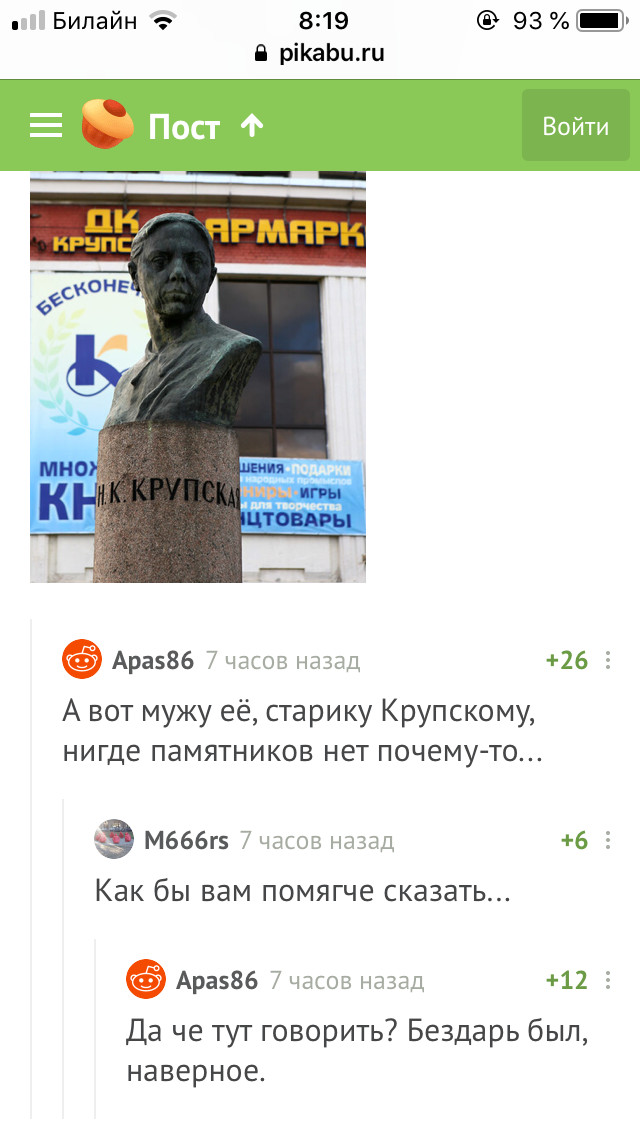

В честь неё во многих городах есть улицы, памятники, школы, библиотеки, музеи. На моей малой Родине имеется Башкирская республиканская библиотека имени Н.К. Крупской (к сожалению, переименованной сегодняшними властями в библиотеку имени националиста и пособника Гитлера – Заки Валиди). Надеюсь, когда-нибудь разум восторжествует, и её имя вновь будет символом победы образованного человека. Ведь МЫ ВСЕ ЕЙ ОБЯЗАНЫ!

...написано учителишкой F.

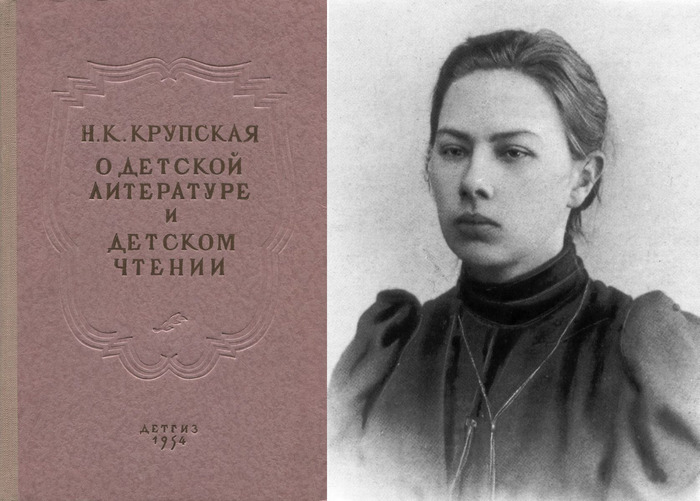

Н.К.Крупская: Из отзыва "ПО ПОВОДУ ПЯТИЛЕТНЕГО ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНА ГОСИЗДАТА ПО ИЗДАНИЮ КЛАССИКОВ".

«Выбор того, что из классиков печатать, кажется мне неудачным.

...Нет Чернышевского «Что делать?»; нет Рылеева; нет Плещеева, Надсона; нет Гаршина; нет «Кота Мурлыки»; нет того, что читалось из под полы: Омулевского «Шаг за шагом», Степняка, Серошевского; нет Скитальца, Шмелева, Станюковича «Морские рассказы»; нет Михайлова-Шеллера; отсутствуют еврейские писатели Айзман, Шолом Аш; отсутствуют поляки: нигде нет Мицкевича, нет Ожешко, нет Opcara; нет ряда прекраснейших польских писателей, описывавших польское восстание... Поэтов и писателей национальных меньшинств нет.

То же с иностранной литературой. Выброшено все то, на чем росли поколения: Джованьоли «Спартак», Эркмана Шатриана «История крестьянки», Швейцера «Эмма», Шпильгагена «Один в поле не воин», Гуцкова «Уриэль Акоста», Францоза и т.д. и т.п. То, что можно было до пятого года найти в каждой подпольной студенческой библиотеке, то, что было выброшено из списков «народных библиотек». Нет таких писателей как Доде («Письма с мельницы»), нет Поленца «Bütner hauer», Реймонта «Крестьяне», нет Мопассана, нет Барбюса «Огонь», нет Бернарда Шоу, Бьернсона («Перчатка», «Своим путем» и др.), Эллен Кей. Из Гюго дан «Собор Парижской богоматери», но нет знаменитого сборника стихотворений революционных, которые написаны в 1848 г., тайно переправлялись во Францию из английской эмиграции В.Гюго, дышащие ненавистью против королевской власти, полные революционной страсти (самое лучшее, что написал Гюго, у нас даже упоминание об этом сборнике было запрещено цензурой). Пишу наспех: только что приехала и увидела этот проект, у меня нет под рукой ни одного каталога. Но поражает отсутствие всякой попытки отобразить иностранную литературу... Я не говорю об отсутствии, например, Брет-Гарта, интересного потому, что он отражал эпоху строительства Северо-Американских Штатов. Почему нет Бичер-Стоу? Лескова можно печатать, а Бичер-Стоу нельзя?!

Почему мы должны понимать классиков лишь так, как понимала их царская цензура?

Порядок печатания тоже странный. Надо сначала дать самое лучшее, меньше всего известное, особенно ценное.

Затем, что кроется под названием «Избранные сочинения», тоже неизвестно. Можно «избирать» тоже в стиле преподавателей русской «словесности».

Сказки Афанасьева надо издать, но снабдив их анализом классовых отношений в деревне — показать, как одна и та же сказка варьируется в устах кулака, середняка и бедняка, в устах крепостного крестьянина, как меняется в зависимости от района — в центре помещичьего землевладения, на далеком Севере, в южных степях. Сказки Афанасьева — богатейший материал для марксистского анализа народного, крестьянского творчества, национального творчества, но уж не в таком виде их надо издавать, как у нас издавали в старину для гимназистов!

Насчет критики я уж не говорю. Составлена по шаблону.

Даже обидно как то в конце концов от этого пятилетнего плана!

И почему классиков надо издавать вне времени и пространства, без связи с эпохой?...»

20 сентября 1928 г.

Ленин и любовница

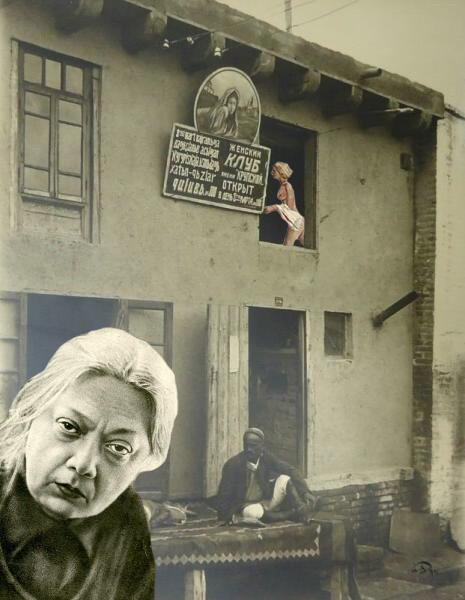

ЖЕНСКИЙ КЛУБ, ОТКРЫТЫЙ 8 МАРТА или СОВЕТСКИЕ ФЕМИНИСТКИ ОРУДУЮТ ЛОМАМИ.

На фото Узбекская ССР, г. Самарканд. 1931 год, а табличка

гласит на двух языках о том, что пред вами «Женский клуб имени Крупской, открыт в день 8-го марта. № 180».

Красные были ярыми феминистами и считали, что женщин нельзя лишать удовольствия строить коммунизм. Тут и там открывались женские клубы, в которых проводились различные обучающие тренинги, темы их были весьма разнообразны: от копания ям самодельными лопатами или теоретических основ сплава леса по водным путям, до рисования транспарантов с коммунистическими лозунгами (с допустимым количеством ошибок не более трёх в предложении).

Произошёл здесь один курьёзный случай. Завезли однажды ломы для колки льда, так как пока стоит злой гололёд в стране, для майора всегда существует опасность поскользнуться. Завезли ломы и под лестницей в кучу свалили, а женщины из кружка "Кройки и шитья", мимо проходили, увидев их, решили, что это современные спицы для ударного и масштабного вязания. Взяли они ломы, притащили корабельные канаты и давай вязать...

За порчу канатов, чуть было под расстрел не угодили, спасло лишь то, что ими, случайно был изобретён новый вид узлов, который довольно сложно распутать. Открытие широко использовалось по всему СССР для привязи собак.

Надежда Крупская. Как я стала марксисткой

150 лет назад, 26 февраля 1869 года, родилась участница революционного коммунистического движения, одна из создателей и главный идеолог советской системы народного образования — Надежда Константиновна Крупская.

Сегодня самое время вспомнить, как наша героиня пришла к марксизму.

КАК Я СТАЛА МАРКСИСТКОЙ (ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ)

Было это давно, тридцать один год тому назад. Мне было тогда 22 года, и я жаждала цельного мировоззрения. С раннего детства я слышала в семье разную критику существующих порядков и особенно действий царского правительства. В конце семидесятых и в самом начале восьмидесятых годов у нас бывал кое-кто из народовольцев. Помню первое марта. Тогда я чего-то ждала необычайного, от волнения не спала всю ночь. Помню и третье апреля — день казни первомартовцев. Потом потянулись тяжелые годы реакции. Умер отец, изменилась домашняя обстановка. Ниоткуда не слышала живого слова, в тогдашних книгах не находила ответа на волновавшие вопросы, и они глохли неразрешенные. Не знала, что читать: то читала книжку по истории воздухоплавания, то «Нидерландскую революцию» Мотлея, то Реклю. Читала все, что попадется под руку, и читаемое не связывалось никак между собой, не захватывало жизни.

У меня была близкая подруга из очень радикальной семьи, и мы с ней часто говорили на политические и общественные темы, вглядывались в жизнь острыми глазами, но выйти на дорогу собственными усилиями не могли, а помочь нам было некому. Иногда в семье моей подруги собирались знакомые, все радикальная публика, среди них были и старые народовольцы, много пережившие. С любопытством и благоговением смотрела я на них, прислушивалась к их речам, но в этих речах слышалась лишь усталость. Пели «Дубинушку», «Комарика», «Из страны в страну». А когда я спросила на такой вечерке одного старого народовольца, что надо делать, он стал мне развивать теорию «малых дел».

— Не нужно гнаться за невозможным, не нужно стремиться перевернуть все в корне — это невозможно, надо не гнаться за недостижимым, а делать то, что под руками: хорошо учить, помогать людям.

Такая проповедь из уст старого народовольца, на фоне свирепой реакции, когда все было придушено, из уст человека, просидевшего немало лет в тюрьме за борьбу с самодержавием, действовала угнетающе. Тоской веяло от его советов и от всех этих бывших людей; люди они были хорошие, но с вынутой душой. Я была подростком, но отлично видела это.

Нет, нельзя идти по пути первомартовцев. Из террора ничего не вышло, да и сами бывшие террористы не верят больше в него. Что же делать? Однажды я попала в кружок, группировавшийся около В. В. Водовозова. Речь шла об аграрных отношениях в Италии и о судьбах Ирландии. Я не пропустила ни одного слова и теперь помню еще, кто что говорил, но больше я в этот кружок не пошла: связь между аграрным вопросом в Италии и вопросом «что делать?» тогда для меня не существовала. Была я еще раз в кружке литературном, на котором присутствовал Михайловский. Но речь там шла исключительно о шекспировском «Макбете», и в этот кружок я не стала ходить. Когда я кончила гимназию, мне попался 13-й том Л. Толстого, том, где Л. Толстой подвергал жестокой критике существующий строй. Особенно сильное впечатление произвела его статья «О труде и роскоши». Может быть, в статьях Л. Толстого я вычитывала не совсем то, что он хотел сказать.

— А что, если пойти по пути, указываемому Л. Толстым, отказаться от всякого пользования чужим трудом, вообще начать с перевоспитания себя? Может, так скорее можно прийти к цели, к благу народа, чем путем террора?

Я стала принимать меры, чтобы перебраться в деревню, но дело это затягивалось. Коренной перемены жизни не выходило. В то время в помещении «Посредника» происходили собеседования толстовцев с радикалами; я была там раза два и ушла оттуда разочарованная.

Я не могла принять толстовства в целом, с его непротивлением злу, с его религиозным миропониманием.

Осенью 1889 года открылись в Петрограде Высшие женские курсы. Я поступила на них, надеясь получить там то, что мне надо было. Я знакомилась с приехавшими из провинции курсистками. У них не было даже того отрицательного опыта, который был так обширен у меня. Они в большинстве своем просто стремились учиться. Взялась за учение и я. Погрузилась в математику, в то же время ходила и на лекции филологического факультета. Но там приходилось слушать лишь Платонова по истории и Введенского по психологии. Конечно, все это плюс работа для заработка съедало время, и к рождеству я уже твердо решила бросить курсы.

В это время моя гимназическая подруга познакомилась с кружком технологов, и у них в квартире стала собираться молодежь. Меня сразу же, с первого же дня, захватили новые интересы. Всех интересовали, и так же интенсивно, те же вопросы, что и меня.

После одного общего собрания (присутствовало на нем человек 40) решили разделиться на кружки. Я вошла (это было уже в начале 1890 года) в этический кружок. Собственно говоря, об этике в кружке разговора было мало, говорили об общих вопросах мировоззрения. В связи с занятиями в кружке пришлось мне прочитать книжку Миртова (Лаврова) «Исторические письма». Не отрываясь, с громадным волнением, прочла я эту книжку, — это была первая книжка, говорившая о тех вопросах, которые не давали мне покоя, говорила прямо о вещах, которые я так хотела знать. Курсы я бросила и вся отдалась новым впечатлениям. Впервые услышала я в кружке слово «Интернационал», узнала, что существует целый ряд наук, разбирающих вопросы общественной жизни, узнала, что существует политическая экономия, в первый раз услыхала имена Карла Маркса и Фридриха Энгельса, услыхала, что что-то известно о том, как жили первобытные люди, и что вообще существовало какое-то первобытное общество. Весной мы хоронили Шелгунова. Весной же я отправилась к С. Н. Южакову, бывавшему в семье моей подруги, и попросила его дать мне первый том «Капитала» Маркса и еще книг, которые мне будут полезны. Маркса тогда не выдавали даже в Публичной библиотеке, и его очень трудно было достать. Кроме «Капитала», Южаков дал мне еще Зибера «Очерки первобытной культуры», «Развитие капитализма в России» В. В. (Воронцова), Ефименко «Исследование Севера».

Ранней весной мы с матерью наняли избу в деревне, я забрала с собой книжки, данные Южаковым. Все лето я усердно работала с хозяевами, местными крестьянами, у которых не хватало рабочих рук. Обмывала ребят, работала на огороде, гребла сено, жала. Деревенские интересы захватили меня. Проснешься, бывало, ночью и думаешь сквозь сон: «Не ушли бы кони в овес».

А в промежутках я столь же усердно читала «Капитал». Первые две главы были очень трудны, но начиная с третьей главы дело пошло на лад. Я точно живую воду пила. Не в терроре одиночек, не в толстовском самоусовершенствовании надо искать путь. Могучее рабочее движение — вот где выход.

Начинает вечереть, сижу с книгой на ступеньках крыльца, читаю: «Бьет смертный час капитализма: экспроприаторов экспроприируют». Сердце колотится так, что слышно. Смотрю перед собою и никак не пойму, что лопочет примостившаяся тут же на крыльце нянька-подросток с хозяйским ребенком на руках.

«По-нашему — щи, по-вашему — суп…, по-нашему — челн, по-вашему — лодка…, по-нашему — весло, не знаю уж, как по-вашему», — старается она растолковать мне, не понимая моего молчания.

Думала ли я тогда, что доживу до момента «экспроприации экспроприаторов»? Тогда этот вопрос не интересовал меня. Меня интересовало одно: ясна цель, ясен путь.

И потом, каждый раз, как взметывалась волна рабочего движения, — в 1896 году во время стачки петербургских текстильщиков, 9 января в 1905 году, в 1912 году во время Ленских событий, в 1917 году — я каждый раз думала о смертном часе капитализма, о том, что на шаг эта цель стала ближе. Думала об этом смертном часе капитализма и на II съезде Советов, когда земля и все орудия производства объявлялись собственностью народа. Сколько еще шагов осталось до цели? Увижу ли последний шаг? Как знать! Но это неважно! Все равно, теперь «мечта возможной и близкой стала». Она стала осязаемой. Неизбежность, неотвратимость ее осуществления очевидна для всякого. Агония капитализма уже началась.

Марксизм дал мне величайшее счастье, какого только может желать человек: знание, куда надо идти, спокойную уверенность в конечном исходе дела, с которым связала свою жизнь. Путь не всегда был легок, но сомнения в том, что он правилен, никогда не было. Бывали, может быть, ошибочные шаги, иначе и быть не могло, но ошибки поправлялись, а движение шло широкой волной к цели…

Кроме «Капитала», я прочла и все другие книжки, данные мне Южаковым. Много дал мне Зибер («Очерки первобытной культуры»). Я кончила гимназию, педагогический класс, была некоторое время на курсах — и никогда не слышала о движущих силах истории, не слышала и о жизни первобытного общества. Передо мною открывались совершенно новые горизонты. Конечно, марксистка тогда я была еще очень первобытная. Сделалась я ею лишь зимой 1890/91 года.

Осенью, когда съехалась учащаяся молодежь, возобновилась кружковая деятельность. Было организовано так называемое «Всероссийское землячество», насчитывавшее в Питере около 300 членов. Каждый кружок посылал своего представителя в центральную организацию. В этой центральной организации говорилось исключительно о формах организации студенчества, о студенческих библиотеках и пр. Рассадником марксизма был Технологический институт. Там было два уже вполне сложившихся марксиста — студенты старших курсов Бруснев и Цывинский. Они и направляли чтение студенческой молодежи Технологического института в марксистское русло, направляли ее внимание на рабочее движение. В университете процветал так называемый «легальный марксизм», не столько интересовавшийся рабочим движением, сколько формами хозяйственного развития, которые ему представлялись какими-то самодовлеющими. Хозяйственные формы развиваются в определенном направлении, совершенно независимо от воли и участия людей. Капитализм обречен на гибель, на известной стадии развития эта гибель неизбежна, но для этого не надо устраивать никаких революций, рабочим не надо вмешиваться в этот объективный процесс развития.

В Военно-медицинской академии процветало народничество.

Я вошла в марксистский кружок. Еще раз я прочитала «Капитал», на этот раз уже гораздо основательнее. Прочитанное перерабатывалось и обсуждалось в кружке. У нас был на руках написанный вопросник, который значительно помогал работе. Параллельно я ходила в Публичную библиотеку и перечитала все, что было там из имевшего отношение к марксизму. Читались главным образом старые журнальные статьи да изложение «Капитала» Зибера. Литература тогда по марксизму была крайне бедна. Не было переведено из Маркса ничего, кроме «Капитала», даже «Коммунистического Манифеста» не имелось; ничего не было переведено из Энгельса. «Происхождение семьи, частной собственности и государства» Энгельса читалось по каким-то рукописным тетрадкам; в них не хватало середины и конца. Чтобы перечесть «Анти-Дюринга», я засела за немецкий язык и не пожалела потраченного времени.

Мне хотелось поскорее принять активное участие в рабочем движении. Сначала я попросила дать мне кружок рабочих у наших технологов, но связи у них с рабочими были в то время невелики, и кружка мне дать не сумели. Попыталась было получить кружок у народовольцев, но тут у меня потребовали принадлежности к партии «Народная воля». Я не могла отказаться от марксизма. Тогда я решила завязать связи через воскресно-вечернюю школу Варгунина за Невской заставой. Школа эта помещалась в селе Смоленском, в самом центре рабочего района, и вместе с женской и Обуховской школой вмещала около 1000 учеников-рабочих разной подготовки, начиная с безграмотных.

В этой школе я проработала пять лет, завязала очень большие связи, близко узнала рабочую жизнь, рабочих. Тогда были еще такие нравы, что приехавший инспектор закрывал повторительную группу за то, что там проходились дроби, когда по программе полагалось лишь четыре правила арифметики, что рабочего высылали по этапу на родину за употребление в разговоре с управляющим выражения «интенсивность труда» и т. д. И тем не менее в школе можно было работать. Можно было говорить, что угодно, не употребляя лишь страшных слов: «царизм», «стачка», «революция». И мы (на следующий год в школу поступило еще несколько марксистов) старались, не поминая имени Маркса, разъяснять ученикам марксизм.

Меня удивляло, как легко было, стоя на почве марксизма, объяснять рабочим самые трудные вещи. Вся жизненная обстановка подводила их к восприятию марксизма.

Смотришь, придет из деревни осенью паренек. Сначала во время уроков по «географии» и «русскому языку» затыкает уши и читает ветхий или новый завет Рудакова, а смотришь, к весне уже бежит после занятий в школе в кружок, о чем намекает с многозначительной улыбкой. Скажет какой-нибудь рабочий на уроке «географии»: «Кустарные промыслы не могут выдержать конкуренции с крупным производством» или спросит: «Какая разница между архангельским мужиком и иваново-вознесенским рабочим?», и уже знаешь, что этот рабочий входит в марксистский кружок, и он знает, что он этой своей фразой показал, что он «сознательный», и устанавливается тогда между нами особая какая-то связь, точно он пароль какой сказал. Потом уже приходит, каждый раз поклонится по-особенному: «Ты, мол, наша». Но и не ходившие в кружки, не умевшие еще формулировать «разницы между архангельским мужиком и иваново-вознесенским рабочим», относились к нам, учительницам, как-то особенно заботливо и любовно.

«Вы книжек сегодня не раздавайте, — предупреждает какой-нибудь ученик, хотя раздаваемые книжки обычно библиотечные, — тут новый пришел, кто его знает: в монахах ходил. Мы про него разузнаем».

«При этом черном ничего не говорите, он в охранку шляется», — предупреждает пожилой рабочий, церковный староста, неодобрительно относящийся к непочтительной к старшим молодежи и все же считающий необходимым предупредить учительницу.

Уходит ученик в солдаты и перед отъездом приводит своего приятеля с Путиловского завода.

— Далеко ходить, по вечерам ходить не может, а по воскресеньям пусть на «географию» ходит.

Эти пять лет, проведенные в школе, влили живую кровь в мой марксизм, навсегда спаяли меня с рабочим классом.

1922 год.

Лучшая реинкарнация Крупской

Не знаю, что насчет Йоханссон, но молодая и подающая большие надежды исполнительница Билли Айлиш - вот кто действительно выглядит как реинкарнация Крупской.