Забытые герои (часть первая)...

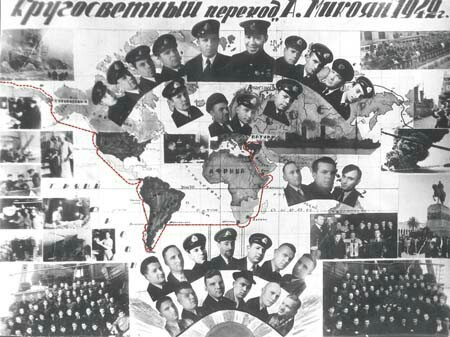

Одна из очень малоизвестных историй о Великой Отечественной войне - кругосветка ледокола "Микояна"...

Мы готовимся отмечать семидесятую четвертую годовщину Великой Победы, у всех на слуху знаменитые битвы, решившие исход войны. Но в нашей войне были и менее значимые эпизоды, без этих маленьких деталей не сложилась бы общая картина нашей Победы. Некоторые события в конечном итоге влияли на ход боевых действий и позволяли другим участникам войны становиться героями.

Действительно, трудно найти судно, более мирное, и менее приспособленное к боевым действиям, нежели ледокол! Простые рыболовецкие траулеры и сейнеры в военное время становятся сторожевиками и охотниками за ПЛ. Даже простые прогулочные яхты «нашли себя» на войне. Достаточно вспомнить «х7улиганский флот» (или «хулиганский патруль») в составе которого около 170 парусных и моторных яхт, часто с единственным человеком на борту(!) участвовали в поисках немецких ПЛ в 1942-43 гг вдоль практически всего атлантического побережья США. Одной из них была яхта «Пилар» и ее владелец, «некто» Эрнест Хемингуэй…

Однако, в момент публикации статьи, не окраине сознания появилась мысль: «А ведь что-то такое, было, что-то такое в юности читал!». Нет, конечно широко известна история ледокольного парохода «Сибиряков», а также участие «Дежнева» в бою с немецким тяжелым крейсером.

Но не об этом речь. Вниманию читателя предлагается информация о гораздо менее (тем более в подробностях) известном факте. За все время боевой биографии Советского флота самый «длинный» (а если кто-нибудь это оспорит, то самый долгий уж точно!) боевой поход совершил именно ледокол. Это был линейный ледокол «Анастас Микоян»,переход длился 13 месяцев, с 25 ноября 1941 года по 29 декабря 1942 года, пройдено четыре океана, 17 морей, 16 проливов, 30 000 морских миль, из них около 2000 миль – во льдах.

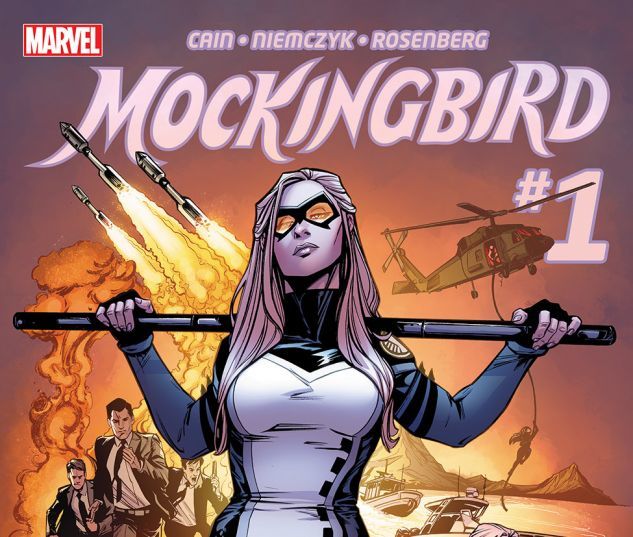

Линейный ледокол «А. Микоян»

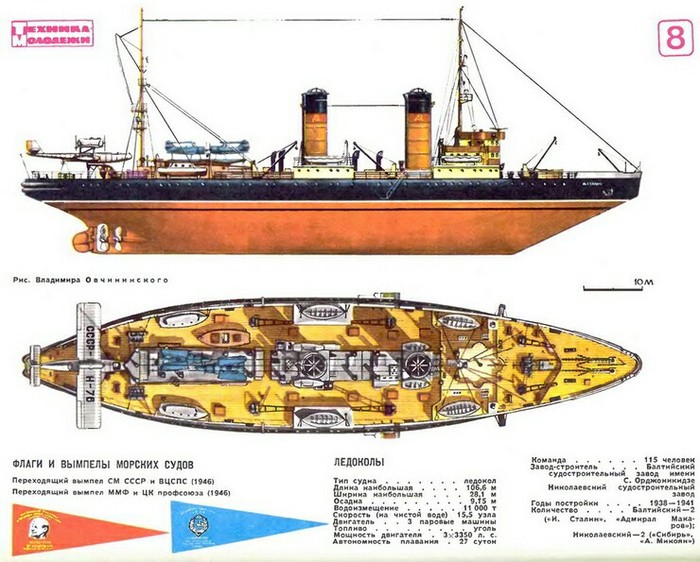

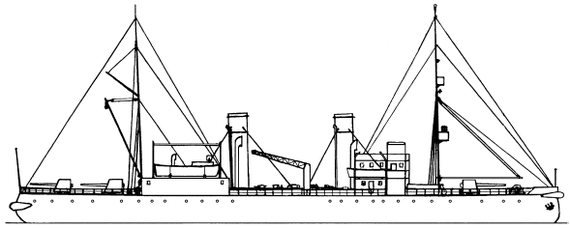

Заложен в Николаеве на заводе имени А. Марти в ноябре 1935 года под названием "О. Ю. Шмидт". Спущен на воду в 1938 году, в следующем году переименован в "А. Микоян". Вступил в строй в августе 1941 года.

Водоизмещение полное 11 242 т, длина наибольшая 106,7 м, ширина 23,2 м, максимальная осадка 9,0 м носом и 9,15 м кормой. Корпус имеет четыре палубы и десять водонепроницаемых переборок, непотопляемость сохраняется при затоплении двух любых отсеков. Энергетическая установка состоит из трех паровых машин тройного расширения мощностью по 3300 л. с., пар вырабатывают 9 огнетрубных котлов шотландского типа. Запас угля (2900 т) обеспечивает дальность плавания в 6000 миль. Максимальная скорость хода 15,5 узла. Экипаж- 138 человек (по штату мирного времени).

«А. Микоян» являлся одним из серии линейных ледоколов, явившихся развитием идеи Макарова, заложенной им в знаменитом ледоколе «Ермак» и развитой в самом мощном ледоколе дореволюционной России «Святогор» (с 1927 года – «Красин»).

Серия включала в себя 4 единицы:

1. «И. Сталин» (с 1958 года – «Сибирь»). Заложен 23.10.1935 г., спущен 29.04.1937 г. (з-д им. Орджоникидзе, Ленинград), вступил в строй в 1938 г. В 1972 г. выведен из эксплуатации и впоследствии разделан на металл.

2. «Л. Каганович» (с 1958 года – «Адмирал Лазарев»). Заложен в 1935 г. (з-д.им. Марти, Николаев), наименование при закладке "Отто Шмидт", спущен 14.08.1937 г., вступил в строй 11.01.1939 г. В 1960-х г. выведен из эксплуатации и впоследствии сдан для разделки на металл.

3. «В. Молотов» (с 1958 года – «Адмирал Макаров»). Заложен 17.12.1938 г. (з-д им. Орджоникидзе, Ленинград), спущен 24.04.1941 г. На 22.06.1941 г. техническая готовность составляла 79%. Введен в строй по сокращенной программе и 8.08.1941 г. зачислен в состав КБФ в качестве вспомогательного крейсера. В 1966 г. передан ГДР. В 1967 г. разобран на металл.

4. «А. Микоян» (до 1939 года – «О.Ю. Шмидт»). Заложен в ноябре 1935 г. (з-д им. Марти, Николаев), спущен в 1938 г. Мобилизован 28.06.1941 г. на стадии сдаточных испытаний, вооружен и 26.08.1941 г. вошел в состав ЧФ в качестве вспомогательного крейсера.

При создании ледоколов советские конструкторы максимально использовали имеющийся опыт арктических навигаций. Чтобы обеспечить требующуюся прочность, корпуса изготовили из стали высококачественных сортов. Шпангоутов было поставлено вдвое больше, чем применялось обычно. Борта выполнили из 13 параллельных поясов, причем 9 нижних состояли из двойной обшивки общей толщиной до 42 мм (в носовой части). Корпусам ледоколов по типу «Ермака» была придана яйцевидная форма для предохранения от повреждений во время сжатия во льдах. По всей длине имелось двойное дно и 12 водонепроницаемых аварийных переборок. Отдельные отсеки соединялись между собой клинкетными дверями, управляемыми из рулевой рубки. На каждом корабле были установлены три паровые машины мощностью по 3300 л. с„ работающие на три кормовых четырехлопастных винта со съемными лопастями. Ледоколы имели по девять паровых огнетрубных котлов с угольным отоплением и несколько электростанций. Спасательные средства включали восемь шлюпок и моторных катеров. Корабельные мастерские располагали фрезерными, токарными, сверлильными и другими станками, верстаками и инструментами, позволявшими выполнять сложные ремонтные работы. Три мощные радиостанции (длинноволновая, коротковолновая и аварийная) имели огромную дальность действия. Так, «И. Сталин» на испытаниях в Финском заливе поддерживал связь с «Ермаком», работавшим в Арктике, и с ледоколом «Л. Каганович», находившимся на Черном море.

«А. Микоян» строился дольше других ледоколов. В июне 1941 года шли испытания ледокола, проводимые сдаточной командой завода. После чего должны были быть Государственные испытания и приёмка Госкомиссией. Вступление «А. Микояна» в строй планировалось в четвёртом квартале 1941 года, после чего он должен был перейти на Дальний Восток.

Начавшаяся 22 июня война перепутала все мирные планы. Решением Верховного Совета СССР в стране с 00.00 часов началась мобилизация. 28 июня был мобилизован и «А. Микоян». Вне всяких планов на заводе началось переоборудование его во вспомогательный крейсер. Планировалось использовать его для действий на коммуникациях и обороне побережья от вражеских десантов. Одновременно продолжались наладочные работы и испытания. О довоенных планах пришлось забыть. Командиром корабля был назначен капитан 2 ранга Сергей Михайлович Сергеев.

С.М. Сергеев

В состав экипажа, сформированного из краснофлотцев и старшин, добровольно вошли рабочие заводской сдаточной команды, пожелавшие бить врага «на своём корабле».

На нем установили семь 130-мм, четыре 76-мм и шесть 45-мм орудий, а также четыре 12,7-мм зенитных пулемета ДШК.

По мощности артиллерийского вооружения ледокол не уступал отечественным эскадренным миноносцам. Его 130-мм орудия могли стрелять своими почти 34-килограммовыми снарядами на дальность 25,5 км. Скорострельность при этом составляла 7 — 10 выстрелов в минуту.

В начале сентября 1941 года переоборудование ледокола было закончено, и “А. Микоян” приказом командующего Черноморским флотом был включен в отряд кораблей северо-западного района Чернов” моря, который в составе крейсер” “Коминтерн”, эсминцев “Незаможник” и “Шаумян”, дивизиона канлодок и других кораблей предназначался для оказания огневой поддержки защитникам Одессы.

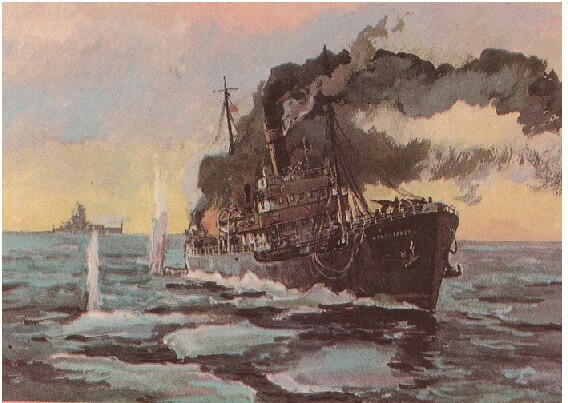

13 сентября в 11.40 «Микоян» снялся с якоря и в хранении двух малых охотников и двух самолётов МБР-2 и взял курс на Одессу, куда благополучно прибыл рано утром 14 сентября. Подготовившись к бою, «Микоян» снялся с якоря. В 12 часов 40 минут корабль лёг на боевой курс. Артиллеристы на снарядах написали: «Гитлеру – лично». В 12 часов 45 минут дали первый, пристрелочный выстрел. Получив данные корректировщиков, перешли на поражение. Враг заметил появление в море «Микояна», и его последовательно атаковали три самолёта-торпедоносца. Но их вовремя заметили наблюдатели. Умелым маневром командир уклонился от торпед. Артиллеристы продолжили огонь по врагу. Действуя под Одессой, артиллеристы подавляли огневые точки, помогали защитникам отражать атаки вражеских танков и пехоты. В день проводили по несколько стрельб, выпуская по врагу до 100 снарядов. Только за первые пять стрельб по врагу было выпущено 466 снарядов главного калибра. Зенитчики отражали многочисленные атаки вражеской авиации.

Когда положение под Одессой сложилось особенно тяжёлым, крейсера «Красный Кавказ», «Красный Крым». «Червона Украина и вспомогательный крейсер «Микоян» провели 66 стрельб и обрушили на врага 8500 снарядов. Корабли вели огонь в основном по невидимым целям на дистанции от 10 до 14 кабельтовых.

Командир «Микояна» и команда сумели полностью освоить новые для них, необычайные маневренные возможности корабля. Все дни действия под Одессой корабль постоянно подвергался атакам авиации противника. Особая маневренность помогала быстро выходить из-под обстрела, уклонятся от бомб вражеских самолётов, атакующих грузный, широкий, хорошо видимый лётчикам корабль, казавшийся им лёгкой добычей. В одном из налётов «Микоян» атаковали сразу три «Юнкерса». Зенитным огнём один из них был подбит, загорелся и начал падать на корабль. «Микоян» сманеврировал, самолёт врага рухнул в воду.

атакуют “JU-88а “

Действуя под Одессой, «Микоян», с его, в отличии крейсеров, лидеров и эсминцев, небольшой скоростью – 12 узлов, не получил прямых попаданий бомб и снарядов, и не потерял ни одного человека. Но от частого форсирования и перемены ходов, сотрясения близких разрывов шесть из девяти котлов получили повреждения водогрейных трубок. Вот тут и пригодилось высокое мастерство моряков – бывших заводских специалистов. Они и предложили, не покидая боевой позиции, поочередно выводя повреждённые котлы из действия, устранить неисправности. Первым, в асбестовом костюме, в топку первого котла при температуре 270 градусов вошёл инженер-капитан Ф.Х. Хамидулин. В короткий срок, работая по ночам, в асбестовых костюмах и капковых жилетах, смоченных водой, котельные машинисты (кочегары) устранили неисправность – прочеканили все трубки.

В эти горячие дни на «Микояне находился фронтовой корреспондент газеты «Правда», писатель–маринист капитан 2 ранга Леонид Соболев. На страницах газет «Правда» и «Красный флот» он рассказывал о боевых делах черноморцев.

Поддерживая огнём Приморскую армию, вспомогательный крейсер «Микоян» получил благодарность от командования Одесского оборонительного района. И только израсходовав весь боезапас, ночью 19 сентября ушёл в Севастополь.

22 сентября «Микоян» принял участие в высадке десанта у Григорьевки. "Микоян" имел большую осадку и меньшую, чем у боевых кораблей скорость полного хода. Поэтому он был включён в состав отряда артиллерийской поддержки. Совместно с канонерскими лодками «Днестр» и «Красная Грузия» поддерживал десантников 3-го полка морской пехоты.

Позже экипаж узнал: своим огнём они подавили 2 вражеские батареи. В районе деревни Дофиновка зенитчики сбили два вражеских самолёта «Ю-88». До наступления рассвета "Микоян", имевший небольшую скорость хода, направился в Севастополь. Кстати, комендоры “А. Микояна” впервые на флоте огнем своего главного калибра начали отражать налеты вражеской авиации. По предложению командира БЧ-5 старшего инженера-лейтенанта Юзефа Злотника амбразуры в щитах орудий были увеличены, угол возвышения орудий стал больше. Автоген, правда, не брал броневую сталь. Тогда бывший судостроитель Николай Назаратий прорезал амбразуры с помощью электросварочного агрегата.

До получения приказа об эвакуации Одесского оборонительного района, «Микоян», непрерывно находясь под атаками авиации и огнём береговых батарей, совместно с кораблями флота продолжал обстреливать позиции врага. Затем перешёл в Севастополь, где на заводе №-201 были качественно отремонтированы повреждённые котлы и механизмы.

В октябре «Микоян» получил приказ перейти в Новороссийск. В Севастополе на него погрузили воинскую часть, 36 стволов дальнобойных морских орудий и боеприпасы. Орудия имели очень большой вес, и перевезти их мог только «Микоян». Отразив на переходе атаку самолётов противника, 15 октября корабль прибыл в Новороссийск.

Принял участие вспомогательный крейсер и в обороне Севастополя, систематически совершая рейсы из Новороссийска. Доставляя в осаждённый город пополнение, военные грузы, вывозил раненых и гражданское население. На нём эвакуировали личный состав и оружие 2-й бригады торпедных катеров, начали вывозить демонтированную художественную и историческую ценность – «Панораму обороны Севастополя. В октябре на нём было эвакуировано более 1000 раненых. В начале ноября на «Микояне» в Новороссийск перешёл штаб флота. Корабль вёл огонь и по позициям врага под Севастополем.

Затем «Микоян» перебазировался в Поти. 5 ноября получили неожиданное приказание – полностью снять вооружение. Краснофлотцы, старшины, офицеры, помогая рабочим местного завода разоружить корабль, были недовольны этим и открыто высказывались против того, чтобы отсиживаться в тылу, когда в это тяжкое время их товарищи насмерть бьются с врагом. Они не знали, и не должны были знать, что началась подготовка к секретной операции. За пять дней все орудия были демонтированы. Вспомогательный крейсер “А. Микоян” снова стал линейным ледоколом. Личный состав артиллерийской боевой части был списан на берег. Была списана на берег и часть командного состава. Вскоре потребовали сдать пулемёты, винтовки и пистолеты. Капитану 2 ранга С.М. Сергееву с большим трудом удалось оставить 9 пистолетов для офицеров. Из оружия на борту было ещё охотничье ружьё.

На корабле начал работать особый отдел контрразведки флота. Каждый моряк проверялся самым тщательным образом. После такой проверки кое-кого в кубриках недосчитались. На замену прибыли новые, проверенные. У всех были отобраны документы, письма и фотографии родных и близких.

Экипажу приказали уничтожить, сжечь военную форму. Взамен выдали со складов разнообразную гражданскую одежду. Всех сфотографировали и вскоре выдали мореходные книжки (паспорта) гражданских моряков. Военно-морской флаг спустили и подняли Государственный. Команда терялась в догадках по поводу всех этих действий. Но объяснений никто не давал.

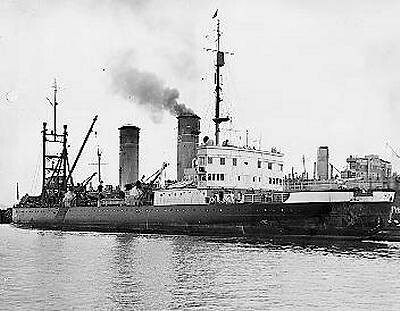

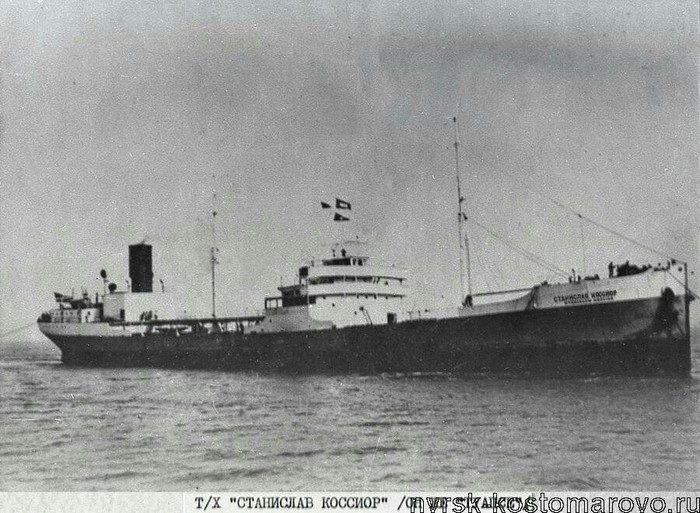

Связаны эти странности были с тем, что осенью 1941 года Государственный комитет обороны СССР принял весьма своеобразное решение — перегнать с Черного моря на Север и на Дальний Восток три больших танкера («Сахалин», «Варлаам Аванесов», “ Станислав Коссиор “ – был переименован в «Туапсе») и линейный ледокол «А. Микоян».

"Варлаам Аванесов"

Это объяснялось острой нехваткой тоннажа для перевозки грузов (внутренних и по ленд-лизу). На Черном море этим судам делать было нечего, а на Севере и Дальнем Востоке они были нужны до зарезу. То есть решение само по себе было бы вполне правильным, если бы не одно географическое обстоятельство.

Судна были слишком велики для того, чтобы перевести их по внутренним водным путям (Волго-Дону и Волго-Балту), кроме того, Волго-Балт немцы уже вывели из строя. Следовательно, идти нужно было через Мраморное море в Средиземное, затем отнюдь не вокруг Европы (это была гарантированная гибель либо от немецких подлодок, либо от их же бомбардировщиков), а через Суэцкий канал в Индийский океан, потом через Атлантику и Тихий океан на советский Дальний Восток (оттуда «Микоян» должен был продолжить плавание по Севморпути к Мурманску). Таким образом, предстояла почти кругосветка, причем провести ее надо было в условиях войны. Самое интересное ожидало советские суда в начале пути.

Во время войны практически все торговые суда всех воюющих стран получали хоть какое-нибудь вооружение (1-2 пушки, несколько пулеметов). Конечно, оно было чисто символическим, но в каких-то ситуациях (против одиночных самолетов, катеров, вспомогательных крейсеров) помочь могло. Кроме того, по возможности, торговые суда сопровождались боевыми кораблями. Увы, для советской четверки все эти варианты были исключены.

Дело в том, что из Черного моря в Средиземное путь лежал через Босфор, Мраморное море и Дарданеллы, принадлежащие Турции. А она, соблюдая нейтралитет, не пропускала через проливы боевые корабли воюющих стран. Более того, она и вооруженные транспорты тоже не пропускала. Соответственно, даже символической пары пушек наши суда иметь не могли. Но это было еще полбеды. Беда была в том, что лежащее за Дарданеллами Эгейское море полностью контролировалось немцами и итальянцами, захватившими как континентальную Грецию, так и все острова Греческого архипелага, через который и предстояло советским судам идти на юг.

Ледокол прибыл в Батуми. Вслед за ним сюда же пришли три танкера: “Сахалин”, “Туапсе” и “Варлаам Аванесов”. Все три одинаковые по водоизмещению, грузоподъемности и с примерно равной скоростью полного хода.

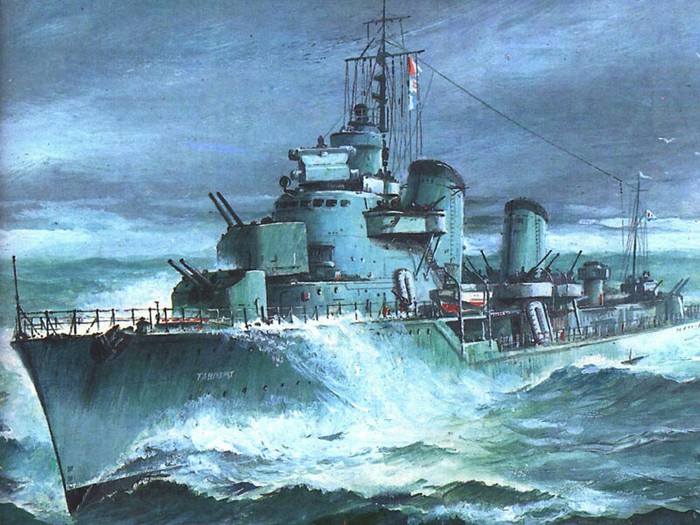

25 ноября 1941 года в 3 часа 45 минут конвой в составе ледокола, трёх танкеров и кораблей охранения под покровом ночи вышел в море. Некоторое время шли в сторону Севастополя, а затем взяли курс на Босфор. Головным шёл лидер «Ташкент» под флагом контр-адмирала Владимирского. За ним, в кильватере – «Микоян» и танкеры. Справа от ледокола шёл эсминец «Способный», слева – эсминец «Сообразительный». Но боевые корабли могли сопровождать караван только до турецких территориальных вод.

лидер “ Ташкент “

Переход до Босфора протяженностью 575 миль, планировали пройти за трое суток. Днём было спокойно, небо было затянуто тучами. К вечеру пошёл пошел дождь с мокрым снегом, поднялся ветер, разыгрался девятибалльным штормом. Море покрылось темными, пенными валами, началась качка. Ветер крепчал, кромешная тьма поглотила суда и корабли охранения. Ночью шторм достиг 10 баллов. Шли со скоростью около 10 узлов – танкеры больше не могли, и особенно «Микоян» со своими угольными котлами, он и так всё время отставал. Загруженные по горловины танкеры держались хорошо, только порой волны накрывали их до ходовых мостиков. На «Микояне», с его яйцевидным корпусом, размах качки достигал 56 градусов. Но его мощному корпусу удары волн были нестрашны.

Порой он, то зарывался носом в волну, то, переваливая через очередной огромный вал, обнажал винты. Военным кораблям пришлось туго. «Ташкент» кренило до 47 градусов при предельном крене 52 градуса. От ударов волн у него просела палуба в носовой части и треснула по обоим бортам в районе миделя. Эсминцы с креном до 50 градусов почти ложились на борт.

Эсминцы в шторм на Черном море

Исправляя полученные повреждения, шли вперед. Порой корабли и суда скрывались из вида за завесой дождя и густыми снежными шквалами.

Ночью шторм иногда стихал. Неожиданно командир «Сообразительного» доложил, что обнаружены силуэты неизвестных судов. Корабли охранения приготовились к бою. «Сообразительный», по приказу Владимирского, сблизился с неизвестными судами. Оказалось, что это были три турецких транспорта. Чтобы не вышло трагической ошибки, они застопорили ход и осветили прожекторами накрашенные на бортах большие изображения национального флага. Разойдясь, конвой продолжил путь.

Через трое суток шторм стал стихать, задержав прибытие судов в Стамбул на сутки. Утром 29 ноября показались турецкие берега. В 10 милях от Босфора корабли охранения подняли флажный сигнал «Желаем счастливого плавания» и повернули на обратный курс.

В турецких территориальных водах встретили сторожевые корабли, которые некоторое время шли рядом, высматривая, нет ли на палубах судов вооружения.

Вскоре караван стал на якоря на рейде Стамбула. Прибывшие на «Микоян» представители турецких портовых властей не слишком интересовались грузом и в трюма не заглянули. Прошлись по верхней палубе, в каюте капитана 2 ранга Сергеева оформили необходимые в таких случаях документы, выпили по чарке русской водки и покинули судно.

На «Микоян» поднялся советский военно-морской атташе в Турции капитан 2 ранга Родионов, а с ним и помощник английского военно-морского атташе капитан-лейтенант Роджерс. В каюте Сергеева состоялось совещание капитанов судов. Родионов сообщил о решении Государственного Комитета Обороны, в котором капитанам ставилась задача: прорваться в порт Фамагуста на острове Кипр, к союзникам. Танкерам предписывалось временно поступить в распоряжение союзного командования, а ледоколу следовать на Дальний Восток.

По договорённости между Советским правительством и правительством Великобритании, от пролива Дарданеллы и до Кипра суда должны были сопровождать английские боевые корабли. Но никакого охранения, хотя и обещали, они дать не могли. Английский Средиземноморский флот в боях понёс большие потери. Рисковать своими кораблями ради охраны советского ледокола и танкеров, англичане не посчитали возможным. О чем и сообщил капитану «Микояна» британский представитель. Положение осложнялось ещё и тем, что Турция, объявившая 25 июня о своём нейтралитете в войне между Германией и СССР, занимала прогерманскую ориентацию. Стамбул был самым шпионским городом всех времён. Здесь действовали разведки многих стран, в том числе германская и советская. Агенты Абвера сообщали в Берлин сведения о том, кто и когда проследовал через Босфор. Едва наши суда стали на якоря, как множество всевозможных лодок, катеров и пароходиков с любопытными окружили танкеры и особенно ледокол, рассматривая необычное судно. Среди них были и десятки враждебных глаз. Немецкий военно-морской атташе демонстративно обошел суда на своем катере.

В таких условиях переход через враждебные воды, без всякого вооружения и охранения, был возможен лишь поодиночке, да и то чисто теоретически. Именно такой вариант действия предложили советский и английский атташе. Первым должен был идти «Микоян», а танкеры становились на разгрузку нефтепродуктов (очевидно именно советская нефть стала самым серьезным аргументом для турок). Капитан-лейтенант Роджерс сообщил, что для связи с английским морским командованием, на ледокол направлены лейтенант сэр Эдвард Хансон, радист и два сигнальщика. Ничем иным союзники помочь не могли.

В особой инструкции, вручённой Родионовым капитану 2 ранга Сергееву, категорически приказывалось: «…Корабль ни в коем случае не сдавать, взрывом топить, экипажу в плен не сдаваться».

Наступила темная ночь на 30 ноября. Тихо заработал брашпиль, и в клюз медленно поползла якорь-цепь, ледокол начал медленно двигаться вперёд. Как только якорь оторвался от грунта, Сергеев дал «малый ход». В ночи «Микоян» безмолвной тенью заскользил в сторону от берега. Выйдя на фарватер, командир дал «полный ход». Чтобы в темноте не наскочить на плавающие без всяких огней лодки или какой-либо плавающий предмет, Сергеев приказал выставить на носу и по бортам дополнительных наблюдателей. В темноте валивший из труб дым был не особо заметен. Тем более и кочегары старались изо всех сил – ни одна искра не вылетела из труб. На счастье, вскоре пошел моросящий дождь. Через полчаса Стамбул остался позади.

В кромешной темноте, без огней, миновали Мраморное море, и подошли к теснине пролива Дарданеллы. Пролив извилист и узок, плавание в навигационном отношении довольно сложное. Опытные лоцманы даже днём вели здесь суда с большой осторожностью. А ледокол шёл вообще без лоцмана. В середине пролива, у Чанаккале, условия плавания исключительно трудные, особенно ночью - здесь пролив резко сужается до 7 кабельтовых и делает два крутых поворота. В самом опасном месте к штурвалу стал капитан-наставник И.А. Боев и успешно провёл ледокол. Дальше шли, придерживаясь европейского берега.

Вышли в Эгейское море. «Микоян» самым полным ходом устремился на юг. Под утро почти вплотную, насколько позволяла глубина, приткнулись к скалам маленького, безлюдного островка в Эдремитском заливе. Котлы притушили, чтобы дымом из труб не выдать себя. С ледокола просматривался остров Лесбос с расположенной на нём итальянской военно-морской базой Митилини. День прошел в тревожном ожидании, но рядом никто не появился, только далеко на горизонте несколько раз заметили промелькнувшие силуэты кораблей. Всё обошлось благополучно.

Как только стемнело, «Микоян» двинулся в путь. Впереди лежали острова Греческого Архипелага. С.М. Сергеев сразу увёл ледокол с некогда «накатанной», обычной в мирное время трассы и повел его по разработанному в Стамбуле маршруту. Шли без ходовых огней, стараясь держаться ближе к турецким берегам, петляя между гористых островков, ежеминутно рискуя в темноте, на незнакомом фарватере, напороться на подводную скалу или мину. Наружное наблюдение усилили: на баке несли вахту «впередсмотрящие», в «вороньем гнезде» находились сигнальщики. Шли по счислению, хотя ненастная погода помогла быть незамеченными, но скрывала ориентиры. Едва начало светать, спрятались в широкую расщелину каменистого островка. Готовясь к бою, в судовой мастерской умельцы готовили оружие – отковали несколько десятков пик и другого холодного оружия. Радисты постоянно прослушивали эфир: не поднялась ли тревога. В напряженном ожидании прошел ещё один день.

С наступлением темноты ледокол продолжил свой путь во мраке ночи. Вблизи острова Самос «Микоян» прошёл буквально под носом у итальянских дозорных кораблей, прожекторами освещавших море. Только свежая погода, косой дождь и плохая видимость помогли нашим морякам. Благополучно прошли всего в двух милях от вражеской военно-морской базы. На день остановились, втиснувшись в щель между скал двух безлюдных островков. В том, что враг ищет пропавший ледокол, никаких сомнений не было. Моряки готовились к худшему.

В предыдущие ночи нашим морякам везло, погода была ненастная, да и контролировали Эгейское море итальянцы, а не немцы, не было и локаторов. Поэтому ледокол, как не удивительно, оставался необнаруженным. Но на третью ночь с вечера установилась на удивление ясная погода, полная луна светила в ночном небе. А впереди был остров Родос, на котором находилась главная военно-морская база итальянцев в этом районе Средиземного моря. Базировалась здесь и немецкая авиация, бомбившая Суэцкий канал и английские базы и порты. Это было самое опасное место.

Продолжение следует...