Скрежет стали, стук копыт

Кавалерийская атака является одним из важнейших элементов в изучении вопроса об использовании лошадей на войне в Новое время. Однако зачастую мы имеем о ней искажённое представление и ассоциируем кавалерийскую атаку исключительно с бешеным галопом, которым всадники, подобно вихрю, мчатся по полю битвы. Этим заблуждением мы во многом обязаны блистательной эпохе Наполеоновских войн, когда, согласно уставам того времени, французской кавалерии действительно надлежало атаковать на галопе. А насколько такая практика была актуальной для XVI–XVIII веков?

Аллюр боевой лошади

Алгоритм кавалерийской атаки зависит от множества факторов: это и физические кондиции лошади, и вес защитного вооружения на всаднике, и ориентация на огнестрельное или холодное оружие в атаке, выучка и лошади, и всадника, и множество иных обстоятельств. Изучение темпа атаки — это нечто большее, чем просто оценка скорости лошадей. Это попытка понять, насколько различные факторы влияли на тактику кавалерии в то или иное время, а также почему и каким образом эволюционировала тактика конного боя, почему одни доктрины сменяли другие.

Традиционно принято делить аллюр лошади на три естественных темпа: шаг, рысь и галоп. Каждый из этих темпов может быть увеличен, плавно перетекая в другой, более быстрый. Однако ключевая проблема здесь состоит в том, что мы не можем точно высчитать скорость, с которой двигалась лошадь XVI века, нёсшая вооружённого всадника.

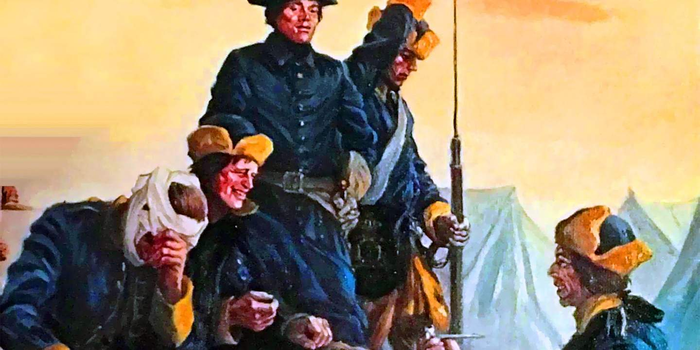

Караколирующие кирасиры

Более или менее точные цифры, соотносящиеся со скоростью движения французской конницы, стали появляться только в работах Жака Амабля д’Оверня, главного инструктора по верховой езде Королевской военной школы в Париже, занимавшего эту должность с 1756 по 1788 год. Приблизительная скорость движения эскадрона французской конницы во второй половине XVIII века равнялась 5,8–7,7 км/ч при шаге, 7,8–14 км/ч при рыси и 13,3–19 км/ч при галопе. Эти цифры могут показаться заниженными, однако нужно понимать, что необходимость слитного движения целого эскадрона (французский эскадрон в XVIII веке по регламенту должен был насчитывать 150–160 человек) с сохранением строя накладывала ограничения на скорость движения. Также определённую лепту вносил характер ландшафта. Поэтому даже эти данные, собранные д’Овернем путём экспериментов, можно считать условными. И всё же они очень близки к тем, которые французская кавалерия демонстрировала в середине XIX века — 18–21 км/ч для галопа.

Рейтары и караколь

Иоганн Якоби фон Вальхаузен в своём трактате о кавалерии, изданном в 1616 году (когда в реальности на полях сражений копейная конница практически исчезла), писал:

«Копейщик начинает медленно ускоряться, затем переходит на галоп и, наконец, на нужном расстоянии, которое составляет около 60 шагов, он пускает лошадь в карьер».

Такое последовательное наращивание темпа было обусловлено названными выше ограничениями, действовавшими и на лошадь, и на всадника. Кавалерия в пересчёте на деньги и трудозатраты, связанные с выучкой, стоила на несколько порядков больше, чем пехота, поэтому забота о здоровье лошади была важной задачей для всадника и его командира. Резкий переход на галоп также негативно сказывался на плотности порядков, в то время как согласованность и слитность действий кавалерийского эскадрона была краеугольным камнем его боевой эффективности.

Анн де Батарне, барон д’Арк, герцог де Жуайёз

Действенность этого правила наглядно продемонстрировало сражение при Кутра 20 октября 1587 года, в котором войска Генриха Наваррского разбили армию герцога де Жуайёза. Герцог легкомысленно проигнорировал возможные последствия и бросил свою конницу в атаку на бешеной скорости. Из-за этого к моменту сшибки с кавалерией Наваррского кони воинов де Жуайёза устали и нарушили порядки. Таким образом, кавалерия герцога не могла действовать эффективно и была разбита конницей Генриха.

С середины XVI века, в связи с ростом доли огнестрельного оружия на полях сражений (у конницы это были преимущественно пистолеты с колесцовым замком), появился новый вид тяжёлой кавалерии, существенно повлиявший на общепринятый темп атаки. В отличие от копейной конницы, вооружённые пистолетами рейтары и кирасиры больше не обязаны были вести бой на галопе, поскольку используемое ими оружие накладывало на них определённые ограничения. Огнестрельное оружие того времени не отличалось особой точностью, а произвести меткий выстрел на скаку было ещё сложнее.

Для того, чтобы максимально реализовать огневой потенциал подобной кавалерии, военачальники стали использовать тактику караколя. Она заключалась в том, что всадники, сменяя ряды, разряжали оба своих пистолета в сторону солдат противника, держась от него на расстоянии. В этих условиях снижался спрос к качеству и выучке лошадей. Да и в целом рейтар или кирасир в пересчёте на деньги и трудозатраты стоил существенно меньше, чем обученный конник с копьём. В результате рейтары и кирасиры ездили порой чуть ли не на водовозных клячах.

Использование пистолетов, более простых в обращении, нежели копья, и более низкая стоимость лошадей позволили существенно увеличивать численность рейтар по сравнению с копейной конницей прошлого. Естественным минусом при подобном подходе была неспособность эскадрона слитно идти на галопе: кони были очень разного качества, а выучка всадников порой оставляла желать много лучшего. Поэтому офицеры зачастую предпочитали вести эскадроны рысью, не переходя на галоп, даже если строй эскадрона окончательно не рассыпался.

Пистолеты с колесцовым замком

К началу Тридцатилетней войны (1618–1648) копейная конница практически исчезла из западноевропейских армий. Движение рысью, которое предпочитали рейтары, было самым распространённым темпом для кавалерии на полях сражений. Вероятно, к тому моменту, когда в конфликт вступила Швеция, возглавляемая решительным королём Густавом II Адольфом, это была доминирующая доктрина кавалерийской тактики.

Шведская кавалерийская атака

Шведская армия не сразу ступила на путь реформ. Например, в начале войны с Речью Посполитой (1620–1629) шведские кавалеристы, атаковавшие на своих низкорослых лошадках, всё ещё применяли тактику караколя. Однако столкновения со знаменитыми польскими «крылатыми» гусарами быстро показали королю предел эффективности данной тактики, заставив задуматься о необходимости сделать конницу более скоростной и мобильной. Густав решил отныне меньше полагаться на огнестрельное оружие, отдав приоритет рукопашной схватке. В свою очередь, это могло поспособствовать увеличению скорости атаки. Ускорение темпа движения на завершающей стадии атаки сокращало время пребывания кавалерии под огнём неприятеля. С другой стороны, такое ускорение увеличивало ударный эффект конницы, давая ей преимущество в рукопашном столкновении. Этому аспекту придавал особое значение шведский король Густав II Адольф. Наконец, выбор более быстрых темпов атаки стал также возможен благодаря сокращению числа рядов в эскадроне в ходе осуществлённой Густавом глобальной реорганизации шведской армии.

Тем не менее сложно утверждать, что шведская конница в годы Тридцатилетней войны атаковала исключительно на галопе. Например, король ввёл практику, согласно которой между эскадронами кавалерии чуть впереди могли располагаться отряды мушкетёров. Такой комбинированный строй должен был синхронно выдвигаться во фронт противнику, а это, естественно, кардинально ограничивало кавалерию в скорости движения — фактически ей приходилось подстраиваться под темп движения пехоты. Мушкетёры прикрывали конницу, являвшуюся в то время наиболее ценным родом войск. Затем, когда пехота оказывалась в диапазоне неприятельского огня, кавалерия резко взвинчивала темп и устремлялась на неприятеля. Шотландский наёмник в армии Густава II Адольфа генерал Роберт Монро, участник битвы при Брейтенфельде (1631 год), вспоминал, что шведским кавалеристам разрешалось атаковать, когда они оказывались от противника на расстоянии примерно в 50 м. Таким образом, мы можем задаться вопросом, атаковала ли вообще конница Густава на галопе, как это принято считать? Ведь на таком коротком расстоянии лошадь может просто не успеть набрать нужный темп.

Густав II Адольф

Начнём с того, что начав атаковать рысью с расстояния в 50 м, всадники теоретически могли перейти на галоп за считанные метры от неприятельских порядков. К тому же конница далеко не всегда действовала совместно с пехотой, и в этом случае отсутствие преграды и ограничителя в виде мушкетёров делало набор нужного темпа атаки более лёгким. Очевидно, тактика шведской конной атаки при совместном действии с мушкетёрами заключалась в следующем. Конница атаковала рысью из-под прикрытия пехоты, затем делала залп из пистолетов на скаку, после чего резко взвинчивала темп, переходя на что-то подобное слегка замедленному галопу на последних метрах перед неприятелем, сокрушая его, уже потрёпанного пистолетным огнём. Такой темп, безусловно, нельзя считать галопом в полном смысле этого слова, поскольку предельно ограниченное расстояние не позволяло развить нужную скорость.

В других европейских армиях

К концу Тридцатилетней войны увеличение темпа кавалерийских атак можно было наблюдать практически во всех сражающихся армиях. Однако сложно сказать, насколько оно приблизилось к шведской модели, подразумевавшей внезапный рывок. В битве при Рокруа 19 мая 1643 года сошлись бывшие союзники и противники шведов: эскадроны эльзасской кавалерии на испанской службе и французская конница маршала Гассиона, бывшего офицера Густава Адольфа. Современники оставили нам упоминание как минимум об одной атаке на галопе со стороны левого крыла французской армии. Граф Анри де ла Ферте-Сеннтерр решил проявить инициативу и повёл свои эскадроны в атаку, однако, как и Жуайёз почти столетием ранее, сделал это слишком поспешно. К моменту сшибки порыв французской кавалерии иссяк, лошади заметно устали. Вступившие с ними в схватку эскадроны из Эльзаса, напротив, проявили выдержку и успешно отразили атаку.

В сражении при Лансе в 1648 году, когда кавалерией на правом крыле командовал уже сам принц Конде, имел место такой эпизод. Французские эскадроны и сражавшиеся на испанской стороне лотарингские эскадроны Линивиля оказались друг напротив друга на расстоянии пистолетного выстрела. В итоге массы конницы сначала обменялись залпами, после чего уже последовала яростная рубка. Однако на таком расстоянии, безусловно, ни одна из сторон не могла атаковать на галопе.

Граф Жан де Гассион, маршал Франции, участник сражений при Рокруа и Лансе

Что касается Англии, где в это же время полыхала гражданская война, то там тоже прослеживалась определённая эволюция темпов кавалерийских атак. Доктрина, актуальная для английской кавалерии накануне гражданской войны, во многом походила на традиции армий континентальной Европы начала XVII века, в особенности на голландскую школу. Голландская тактика опиралась преимущественно на огнестрельное оружие и сравнительно медленный темп движения.

Одним из главных инициаторов перемен был, несомненно, принц Руперт, обладавший значительным военным опытом, полученным во время Тридцатилетней войны, где он сражался на стороне протестантов. В ходе первых же стычек с войсками Парламента принц отметил, что атаки его конницы, шедшей на большой скорости, деморализовали противника. Армии Парламента и, в первую очередь, войска Оливера Кромвеля довольно быстро переняли эту тактику кавалерийских атак.

Об этом свидетельствовал, например, кавалерийский офицер в парламентской армии Джон Вернон. В своём трактате «Молодой кавалерист», изданном в 1644 году, он рекомендовал атаковать врага на «полном карьере». Тем не менее Вернон всё же советовал всадникам сначала стрелять из пистолетов, а уже затем браться за палаши. Учитывая небольшой радиус огня пистолета, у всадника для ускорения в запасе была сравнительно маленькая дистанция.

Принц Руперт в бою

В целом пример Густава Адольфа показывал, что облегчение брони у всадников и ориентация на холодное оружие позволяли коннице наращивать темп атаки относительно тактики, принятой в армиях Западной Европы в начале Тридцатилетней войны. Тем не менее использование галопа в атаке оказалось сложным делом, поэтому эффективно действовать подобным образом могли только самые опытные и обученные подразделения.

Век галопа

В конце XVIII века с началом Революционных войн галоп являлся самым распространённым темпом атаки в кавалерийских полках по всей Западной Европе. Эта эволюция была сопряжена со значительными качественными переменами: в эскадронах увеличилось количество офицеров, была улучшена процедура выучки кавалеристов, которые действовали теперь с опорой на подробные тактические инструкции. Как же проходила данная эволюция?

На начало XVIII века галоп всё ещё использовался в европейских армиях очень вариативно. Например, из всей кавалерии Людовика XIV в ходе Войны за испанское наследство атаковать на галопе предпочитали только эскадроны Мэзон дю Руа (гвардии королевского дома) и жандармы — элитные конные части с первоклассными лошадьми. Для других подразделений, вероятно, наиболее актуальной была рекомендация маршала Виллара, который в 1701 году советовал кавалерии атаковать «рысью, чуть ускоряясь за тридцать шагов от неприятеля». Подобный подход, вероятно, являлся наиболее распространённым в Западной Европе. Герцог Мальборо, который в конной схватке призывал полагаться исключительно на холодное оружие, разрешал двигаться только быстрой рысью. Таким образом, скорость движения приносилась в жертву сплочённости строя и слитности действий внутри эскадронов.

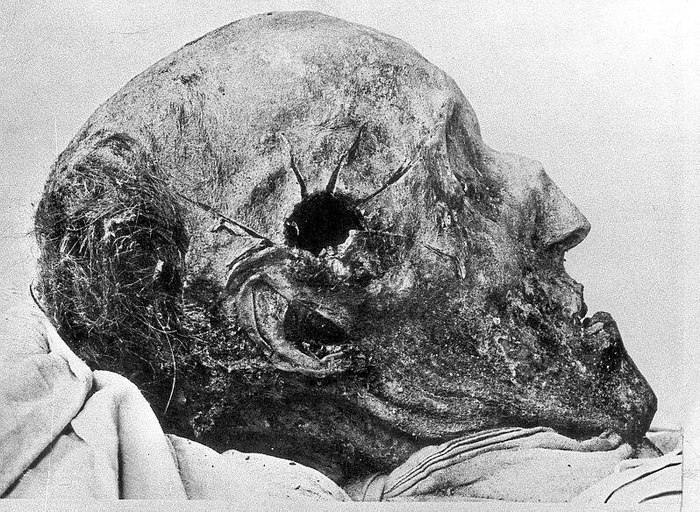

Карл XII

Горячим приверженцем кавалерийских атак на галопе в начале XVIII века был шведский король Карл XII. Начав ускоряться с шага, шведские эскадроны спешно переходили на быструю рысь. Затем, когда до неприятеля оставалось примерно 150 шагов, они пускались в галоп. Возможность реализации такой атаки была обусловлена хорошей выучкой шведской кавалерии. Свою лепту вносила и личность короля, который был буквально одержим рыцарским духом прошедших столетий. Карл придавал большое значение моральному духу своей армии, и шведов перед каждым сражением напутствовали капелланы. Таким образом, атака слитной массы конницы, «колено к колену» (во французской традиции такое построение называлось «botte à botte» — сапог к сапогу) на галопе имела ещё и мощнейший психологический эффект — не только для неприятеля, но и для самих шведов, убеждённых в собственной неуязвимости.

После гибели шведского короля его дело продолжало жить. На протяжении XVIII века командующие европейских армий всё чаще стремились использовать галоп в действиях кавалерии. Нередко это были частные инициативы, которые не совпадали с общепризнанным мнением, но фактически они приводили к трансформации военной доктрины. Сторонником атак на галопе был французский фельдмаршал Мориц Саксонский, однако его взгляды не находили отклика у высшего командования. Кавалерийские инструкции, изданные во Франции в 1732 году, предусматривали только атаку рысью, в то время как галоп был отвергнут, чтобы не рисковать целостностью эскадронного построения. Таким образом, до Войны за австрийское наследство существенных изменений в тактике кавалерии не наблюдалось.

Прусский реформатор

Реформы пришли оттуда, откуда не ждали — из Пруссии. Фридрих II, пока ещё не Великий, унаследовал от своего отца конницу, более привычную к парадам, нежели к войне. Разгром его кавалерии при Мольвице в 1741 году (само сражение пруссаки всё же смогли выиграть) убедил короля в необходимости радикальных перемен. Фридрих, изучавший историю походов Карла XII, пришёл к выводу, что успеха можно будет достигнуть, только отказавшись от ставки на огнестрельное оружие в конном бою и перейдя на галоп.

Фридрих Великий

Естественно, залогом эффективной атаки на галопе была хорошая выучка и слаженность действий эскадронов — только так формация не рассыпалась бы при движении, и конница сохранила бы свои ударные качества. Поэтому Фридрих II был так озабочен обучением своих войск. Король считал, что атака рысью оказывает негативное влияние на мораль солдат, у которых появляется время подумать, представить себе все возможные последствия кавалерийской сшибки и подсознательно начать избегать её. Движение должно было быть молниеносным, чтобы солдаты не успевали задуматься о своей судьбе и, как следствие, упасть духом. Король впоследствии писал:

«Я водил свои эскадроны на быстром галопе, потому что в этом случае страх держит трусов с остальными — они знают, что если начнут колебаться во время атаки, то будут раздавлены остальной частью эскадрона».

Прогресс прусской кавалерии был очень быстрым. Вскоре она уже переходила на галоп на расстоянии в 30 шагов от врага. В июле 1744 года расстояние галопирующей атаки было увеличено до 200 шагов, и в завершающей стадии атаки прусские эскадроны должны были врезаться во вражеские порядки на полной скорости. В 1756 году это расстояние достигло астрономических 1,6 км, причём последние 500 м нужно было преодолевать на полной скорости.

Головокружительный успех прусской кавалерии не оставил равнодушными ни противников Фридриха, ни его союзников. Австрийцы, которым больше всего доставалось от прусского короля, в 1751 году издали специальный регламент, также предписывавший кавалерии атаковать на галопе. Однако на практике им потребовалось ещё несколько лет на апробацию и эффективное внедрение этой тактики. У французов дела обстояли ненамного лучше: накануне Семилетней войны (1756–1763) общепринятым темпом кавалерийской атаки была рысь. Только тяжёлые поражения на полях сражений в итоге подтолкнули правящие круги Франции к глобальному пересмотру военной доктрины. Результатом стал изданный в 1766 году ордонанс, который рекомендовал кавалерии переходить на галоп на расстоянии в сто шагов от неприятеля.

Галоп практически не использовался на протяжении XVII века и стал основным темпом атаки европейской кавалерии только во второй половине XVIII столетия. Человеком, оказавшим решающее влияние на возвращение этого темпа атаки на поля сражений, можно считать именно Фридриха II, хотя ощутимую лепту внёс и Карл XII. Безусловно, существовала тенденция к ускорению кавалерийских атак, и переход на галоп неизбежно рано или поздно произошёл бы. Фридрих резко форсировал этот процесс, путём регулярной муштры решив одну из главных проблем, возникавших перед любым военачальником, использовавшим эту тактику. Обученные сохранять строй даже на бешеной скорости, с тренированными выносливыми конями, прусские всадники стали моделью, на которую в последующие десятилетия ровнялись все европейские стратеги.

Автор: Александр Свистунов

Еще больше интересного - в telegram-канале автора! Подпишись!

Паблик в ВК