Пулев грузно вывалился с чёрного хода ”Тихого Омута“ грохнул дверью, придавил её могучей спиной в роскошной переливающейся шубе и прислушался. На его добродушной и хитрой бегемотовой роже замерла весёлая настороженность. Дышал он тяжело всем могучим и жирным туловищем. Вроде тихо… Пулев встряхнул кистью. Да-а… приложился как следует… бил он, как конь копытом, и в этот раз уж очень смачно зарядил с правой наглому сокартежнику. Тот раззявил пасть, прыгнул поперёк хода, мол, не пущу. Тут Пулев хрясь без замаха… аж в брызги. Да-а, что умел, то умел.

Голова гудела: с прошлого вечера за сукном просидел. Три раза в ноль уходил. Сколько кальянов с тишиной, сколько графинов с табачной водкой употребил, счёту нет, а всё ж поднял котлету на семь тыщ и спрыгнул. То-то они осерчали… а он хрясь с правой… и ходу. Не отдышаться никак, сердце словно воробьиное колотится, еле тянет. Зато котлета греет грудь, слышно, как облигации скрипят. Уфф… отдышаться бы.

На дворе снежок кружит, светает уже. Пусто. Тихо. Нет… какой-то тощий чудак обметает кадавра. Ох, и убогая у него скотина: зачем на таких в приличные заведения пускают? Пулев уселся на ступеньки, поднял меховой воротник — бобровый, мягкий, дорогими сигарами прокурен — тоже выиграл, у караванщика пьяного. И ведь в размер как раз, и не жмёт ни в плечах, ни в брюхе, и сидит по-царски. Надо же, прежний хозяин такой же статный молодец, как Пулев, а сумел так упиться, что всё проиграл.

Чуть отдышавшись, Пулев стал забивать трубочку. Дверь позади приоткрылась, в неё высунулась крысиная мордочка с красными от кровавых соплей усами, заморгала, затаращилась, еле натягивая веки на выпученные от ненависти глазки. Пулев усмехнулся: “Ты живой, что ли? Спать иди”.

“Вот он! Вот он сидит!” — заорал потерпевший картёжник, захлёбываясь и брызжа развороченным носом. Рядом вырос управляющий игрой, строго посмотрел на Пулева.

Пулев расплылся в улыбке: “Ну чего? Все правила знают. Кто ушёл, тот ушёл. Что случилось за столом, то осталось за столом!”

“Вы у нас больше не играете”, — сказал управляющий и закрыл дверь. Из-за неё послышались булькающие протесты потерпевшего, мол: “Как же так? И это всё?” — потом стихло. “Подумаешь, — Пулев растянул и запыхтел трубочкой, — у других поиграю. Или завяжу совсем, когда ещё так сфартит”. Он заулыбался, перебирая в мутной и тёмной голове приятные события удачной ночи.

Вдруг Пулев замер, аж трубку закусил. “Разбери меня нашесть…” Паренёк, обметавший коня, принялся менять батареи и мельком глянул на Пулева. “И разлюби меня мать… это ж Левша — старый дружок, звезда кислотного Приполья. Предатель.”. Этого мальчика-колокольчика с цыплячьими плечиками, с фарфоровой шейкой и рубильником, которым можно конверты вскрывать, Пулев узнал бы за четыре столба. А вот Левша не узнал старого товарища в косматой бороде и шубе. У часовщиков после возвращения из Поля вообще память дырявая, особенно первое время.

С полгода назад прошла новость, что Левша сгинул в Проклятом Поле, двух его проводников нашли исковерканными и мёртвыми на границе — верный знак, что сам часовщик подавно погиб. А перед этим вся свара центровых и местных охотников за головами (и Пулев в их числе, конечно) наперегонки носились по Приполью в поисках Левши. За его голову была назначена награда в сто тысяч. Сто тысяч!!! Как за дюжину налётчиков или за пару лесных царей. Ну ещё бы… Этот щенок искалечил Холоса Сциллу — богатейшего магната Ионики. Весной он за каким-то чёртом уехал в Василиссу, где его почитали за великого мастера добычи росы. Так вот — на каком-то балу, приёме, или чего там у них в высшем свете, он встретился лицом к лицу с Холосом Сциллой и ни с того ни с сего рыкнул ему прямо в упор. Да так, что у бедолаги рожа треснула и глаз вытек, а в следующую секунду Левша проткнул его ножом для колки льда и удрал. И всё это в приличном обществе: генералы, дамы, собачки и прочая подобная публика.

Сто тысяч. И вот они в двадцати шагах как на ладони. Пулев почувствовал, как по бокам поползла потная слизь. Нет, это не от жадности — хуже, это — азарт. Спокойно. Тут нешуточное дело. Надо провернуть все плавно, чтобы не спугнуть. Пулев, стараясь соблюдать непринуждённый вид, залез в кобуру под мышкой и переложил свой пятизарядный “Поступок” в карман шубы — так оно сподручней будет. Он проверил пистолет на ощупь — вроде порядок. Главное, спокойно… Пистолет надёжный, обойма полная. Пулев тискал рукоять в жарком кармане. Карман чужой, незнакомый: песок, мелочь липкая, фантики какие-то, противно, фу… и ладонь вспотела.

Укрыться Левше негде, бежать некуда, тупик. Оружия при нём не видно, может, в шинели, в кармане? Нет, вряд ли, вроде не тянет, не топорщится нигде — пустые карманы, если и есть где за поясом, то не успеет достать. Рыком Левша не шибко силён, едва ли и одну пулю сдержит. Что ж он, дурень, совсем себя не бережёт? Даже жалко его, бедный, бедный Лёвушка. Бедный то бедный, зато награда за него богатая. Раз пошёл фарт, надо брать. А если не прав, то покаюсь и милостыньку подам. Внутри всё равно трепыхается, по кишкам как будто горящий поезд ездит, как ни крути, а все таки рыкарь — опасненько. К чёрту… делов на пять секунд. Тихонько можно подойти поближе, чтоб наверняка, шагов с десяти стрельнуть — и готово. Ну, береги мя, Вий-батюшка. Пулев поднялся.

Левша оторвал от земли вторую батарею и собирался зарядить её в разъём на боку кадавра, когда позади послышались сбивчивые и торопливые, как у смерти, шаги. Мелодично взвёлся затвор пистолета, Левша обернулся словно во сне. На него ползла человеческая туча в роскошной шубе, целилась ему прямо в лицо и кричала: “Доброе утро, братец Левша!” — Левша сжался, оскалился и почувствовал мерзость Пустоты под сердцем. Тело стало чужим, отчаянный рык сам вырвался из груди. Выстрел… Будто обухом топора ударило в лоб, рык захлебнулся. Больно. Темнота схлопнула железную пасть и заглотила Левшу в тесную яму со змеями, куда человек попадает за мгновенье до смерти. Ещё один выстрел — и ему конец, но вместо этого, как сквозь колотое стекло, Левша услышал натужное пыхтение и сдавленную брань Пулева.

Спина Пулева поледенела. Заклинило, заклинило затвор! Шипя и клацая зубами, он лупил по пистолету и заворожённо глядел, во что превращался мальчишка у него на глазах. В пяти шагах перед ним — безобразный, дурной сон, мерзкая тень Проклятого Поля в сером пальто. Левша ещё оглушён собственным рыком, но уже ищет Пулева недобрыми паучьими глазами. А тот только пыхтит, дерёт ладонь об крышку затвора и уже не помнит, как стрелять из бесполезного пистолета, может быть, себе в рот?

В следующую секунду на Пулева бросились его сто тысяч. В последний момент он взвыл и отмахнулся тяжёлой рукой, Левша отлетел, как пустая коробка, но, не успев упасть, снова бешенной собакой кинулся на шубу. Пулев даже не понял, как случилось, что он уже удирает. С детства он не бегал, полагая это не солидным для своих габаритов, и тем больше было его удивление от того, как хорошо у него получается. Весь он превратился в машину для бега: все сочленения его будто смазаны, тяжёлое брюхо звенит ментоловой лёгкостью, полы невесомой шубы поднялись на лету, как крылья морского чёрта. Снег в лицо, стены, стены, поворот, чёрные окна, ни души. Впереди тоннель арки с мутным светом в конце, гулкий скрежет шагов позади, ой-ой… значит, такой бесславной будет его смерть. Только бы на улицу успеть, только не в обоссанной арке…

Чудо… выбежал под зелёное небо утра. Обернулся, ожидая принять бросок чудовища в лицо. Когда здоровяк пустился наутёк, Левша бросился следом. Его лёгкое, вскипевшее пустотой тело готово было в три скачка настигнуть тушу жертвы. Но тут же выяснилось, что его домашние туфли разлетаются на гололёде в разные стороны. Он шлифанул на месте, как дикий кот на мокром паркете, упал, вскочил, но как ни старался, не мог догнать подбитых железом ботинок Пулева.

Из арки выбежали на мост. Пулев обернулся. Левша следовал за ним, туфли его скользили, он даже отставал, полевая тень слетела с него, и он уже не был так пугающе исковеркан, как после рыка. Теперь Пулев просто удирал от безоружного мальчишки. Приступ паники сменился почти весёлой лёгкостью, только сердце натужно качало тугую кровь. Так… спокойно, всё хорошо. Пулев на ходу пробовал разобраться с затвором. Сейчас, почти, почти… Потом остановиться и пристрелить гадину.

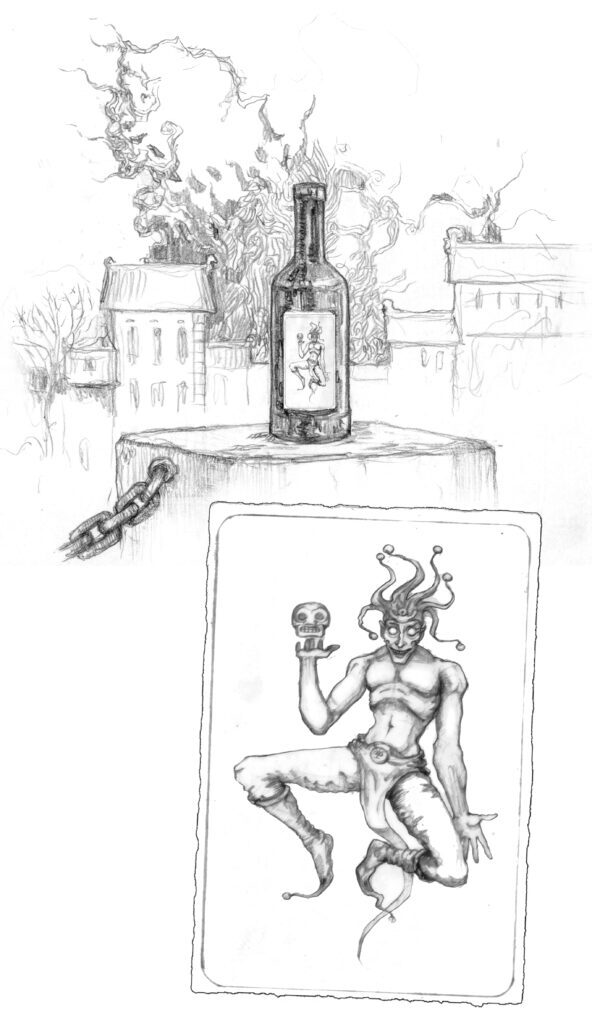

Левша пришёл в себя. Куда он бежит, зачем? Чёрт… Сначала-то здоровяк рванул от него, как перепуганная свинья, теперь же шёл ровной бегемотовой рысью и, кажется, в любую секунду мог опомниться, остановиться и застрелить своего незадачливого преследователя. Пробежали мост. Обледенелый гранит набережной застучал под каблуками. И назад поздно, и свернуть некуда — проклятые туфли: ни догнать, ни убежать. Господи… глупо как, хоть плачь. На тумбе ограды стояли порожние бутылки “Джокера” . Одна из них будто сама прыгнула в ладонь.

Пулев почувствовал, как пистолет снова превратился в оружие в его руке, жирный палец мстительно пролез на спусковой крючок. Он уже был готов остановиться и разрядить всю обойму в преследователя, когда услышал сзади сорванный голос Левши: “Стой! Стреляю!”

“Он вооружён”, — мерзкой гадиной чиркнуло во вдруг ослабшем брюхе Пулева. Ох, нехорошо всё-таки он сделал. Зря. Всё от клятой жадности. Стыд… Что-то несильно ударило его под лопатку. “Это смерть”, — подумало загнанное воробьиное сердце, что-то тонкое предельно натянулось, лопнуло в груди, и всё исчезло.

Бутылка отлетела от широкой спины, как мячик. Здоровяк вдруг стал заваливаться и упал, будто соломенное пугало с шеста. Живые так не падают. Левша подлетел к распластавшемуся на сером льду телу, что было сил пнул по здоровенному кулаку с пистолетом, поскользнулся, упал рядом. Захлёбываясь ледяным воздухом, он пытался отдышаться. Над штанами покойника поднималась дымка. Резкая вонь. Левшу скрутили желчные, рвотные позывы, он отполз немного. Мёртвое лицо мутно глядело на Левшу незлыми прищуренными глазками. Только сейчас он узнал в здоровяке Пулева. Надо же, как похудел. Раньше он весил как задняя часть кадавра, чисто брился, всё обо всех знал и держал собственную шайку охотников за головами. Он был славным парнем вообще-то, но глуповатым, не мог удержать в голове больше двух мыслей и не запутаться.

Левша ощупал лицо, рассмотрел руки и не обнаружил никаких искажений. Видимо, только с рыком он исторг из себя остатки Пустоты. Раньше по возвращении из Поля он попадал в руки врачей и техников Исходника. Его осматривали Казимиров и Лисовская, вместе они проводили обряд преображения, после чего ему полагалось не меньше трёх суток покоя в купальнях крематория, тонкие покровы, пропитанные морфином и бальзамином, и нежная забота ласковых сестриц. Понемногу Левша отдышался.

Преображение сыграло с Левшой злую шутку. Коварная эйфория. Пробудившись, он вообразил, что всё как в золотые времена, когда по Василькову можно было гулять с открытым лицом, без оружия, и все только бы улыбались ему… Но сейчас всё не так, дурья башка! Если тебя узнают посторонние, то доложат или, как Пулев, попытаются пристрелить. Из номера ни шагу без маски и двух пистолетов! И, возможно, если быть очень осторожным впредь, то получится выбраться отсюда живым, здоровым и со всеми сокровищами.

Тихо. Слышно, как падает снег. Год назад, в новогодние дни Васильков и крематорий сверкали тысячами огней, музыка гремела так, что Проклятое Поле отступало и, казалось, слабело. Толпы весёлых паломников на улицах, певцы, акробаты, скоморохи, карлики и проститутки развлекали гостей карнавала кто чем мог. Битком забитые ресторанчики и поминальни, маски, фейерверки, кислый запах салютов, санные поезда, запряжённые в тройки, развалы уличных угощений и выпивка из каждого крана. А что сейчас? Несколько гирлянд по окнам, чахлая мишура с еловыми ветками под ногами и труп толстяка посреди улицы. Пора подниматься и убираться отсюда поскорее.

Вдруг Левша почувствовал прикосновение Проклятого Поля, как будто холодная рука опустились ему в грудь и потянула сердце. Послышался противный жестяной звон, с Конюшенной улицы на набережную вышла высокая, босая женщина в лёгком летнем костюме. Она остановилась под слепым фонарём и уставилась в Проклятое Поле. С моря налетел порывистый сырой ветер и принялся зло трепать её волосы ярко-синего цвета.

Это была Севастьяна Лисовская — королева Приполья. Снег и холод её ничуть не смущали. Так же, как и несколько стрел, торчавших из её спины и шеи. К стрелам были привязаны бечёвки с рыбацкими донными бубенцами и консервные банки. Силуэт её зыбок, как на нечётком фотоснимке. Какие-то сволочи расстреляли её из самострелов, чтобы она гремела банками, как собака, попавшаяся злым детям, чтобы все знали заранее, что идёт королева.

Когда-то для Левши Яна Лисовская была как любимая старшая сестра, только ближе. Она была ему наставницей, и не только в кислотном деле. Когда они прятались от остальных в тёплых мелководьях Проклятого Поля и оставались наедине, она учила своего юного друга не только полезным кислотным премудростям, но и многим приятным вещам. И в том числе, как нарушать священную клятву отряда без последствий. Да уж… без последствий. После того, что случилось с ней в Проклятом Поле, когда она стала тем, чем стала, все воспоминания о ней будто бы оказались в плотных пластиковых пакетах: насквозь замороженными, и оттаять их было уже невозможно. Ум кричал сердцу: “Посмотри на неё — это твой лучший друг, она любила тебя. А разве ты не любил её? Неужели ты ничего не чувствуешь?!” “Нет, — отвечало сердце, — прости и отстань”.

Лисовская посмотрела на Левшу пустыми глазами. Стрела торчала из её горла, мутно блестела стальным наконечником и не мешала ей не дышать. Она стояла слишком близко: Пустота навалилась на Левшу и давила, как ледяной пресс, всё вокруг пропиталось металлическим вкусом, мех на шубе Пулева встал дыбом, серый лёд набережной пошёл узорчатыми трещинами и начал таять с краёв. “Ну чего тебе надо? — спросил Левша, отползая подальше, — никто тебе не поможет. Тебя просто нет. Уходи”. Левша отмахнулся.

Яна отвернулась и пошла прочь по набережной. Банки, гремя и звякая, поскакали следом, за этим звоном подалась, потянулась пустота. Пройдя квартал, Яна свернула и скрылась в Липовом сквере, стих и самый тоскливый на свете жестяной звон. Пустота отступила. После неё холодный воздух показался Левше сладким. Горькая память и жалость щекотали глаза и горло, Левша готов был тихонько всхлипнуть, и чёртов Пулев, кажется, ждал от него хоть одной слезинки, вперившись в него своими мёртвыми глазами. Но Левша только шмыгнул носом и коротко вздохнул.

Совсем рассвело. Снег на небе закончился, на фоне набирающего яркость лазурного неба проявилось чёрное, ночное тело Проклятого Поля. Теперь оно лежало над морем во всей своей инородной красоте, шевелилось, вздрагивало нервными щупальцами, шептало, как поздний гость за стенкой, и вспыхивало мелкими безгромными молниями. По улице прогрохотал броневик с пробитой башней, ввалившимся внутрь орудием и ставрийским гербом(*) на борту. Следом прогремели копытами рослые рыкарские скакуны. В сёдлах, закутавшись в чёрные бурки, дремали роевые рыкари. Впереди по улице слышались ещё грохот копыт и рёв моторов. Левша не знал, что это за банда, может быть, очередного самозванца, выдающего себя за царевича Ставра XXVIII. В любом случае ожидать от них можно было чего угодно: могли пристать или просто подстрелить от скуки. Левша спустился по ступеням набережной к воде. Нужно было переждать.

Он уселся на холодных ступенях, поднял воротник холодной шинели и сунул руки в холодные рукава. Вдали, на том берегу Детского моря, прозванного так за свою малую глубину, виднелись сквозь ночную пучину Проклятого Поля очертания Герники . Милый, родной город, казалось бы, рукой подать — шесть махов по прямой. Над городком двойная вершина, зубчатый силуэт замка Бэздэз и одноглазая башня. Восточнее — утёс Яврос, на самом его краю едва различим родовой дом Яворовых. В этом старинном каменном доме с загадочной башней маленький Левша часто гостил целыми днями, бывало, проводил все выходные и каникулы. Там жили его кузены Лютовик, Ягр и кузина — прекрасная Полея. Левша был самым младшим в той дружной компании и чувствовал себя любимым питомцем среди старших детей. Всех троих давно уже нет в живых… Да что ж такое? К глазам Левши всё-таки подступили слёзы. Вообще-то они у него всегда близко, и вот опять, он с досадой стал тереть глаза рукавом. Когда уже у него наконец созреет мужской характер? Чёрт. Но слёзы все текли, Левша бросил их сдерживать: видно, здесь и за Яну, и за Пулева, и за то, что чуть не погиб почём зря, и за мучительное преображение, и за всё, что с ним приключилось с тех пор, как он плакал последний раз.

Проревевшись, Левша оцепенел и загляделся в Проклятое Поле. Память повлекла его в минувшие времена, в последний мирный день детства.