Роль религии в крестовых походах

Парадокс, насколько человек может быть изобретателен в поиске причины для войны. Одним из самых удивительных конфликтов в истории была борьба за Святую Землю, сиречь крестовые походы. Сейчас вряд ли кого-то удивишь этим словосочетанием – многочисленные фильмы, книги, исследования посвящены этому вопросу. Впрочем, даже сейчас среди историков нет согласия по поводу того, что же послужило причиной начала крестовых походов. Одни полагают, что желание пап расширить свое влияние на Византийскую церковь, кто-то рассматривает крестовые даже как оборонительную войну, некоторые считают, что церковь хотела перенаправить военный пыл христиан на мусульман, тем самым, удалив воинственных рыцарей из Европы. Некоторые современные (Европейские, конечно же) авторы, как например профессор Мадден и вовсе называет Крестовые походы «актом любви и милосердия». Но в целом современный прагматизм несколько затеняет религиозные мотивы этой войны.

Религия и война

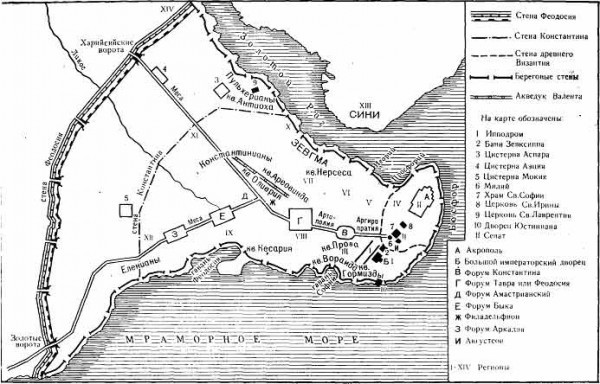

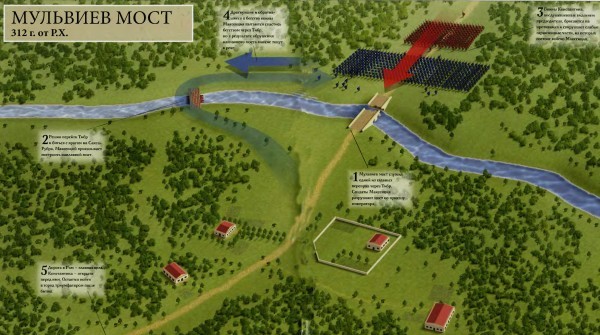

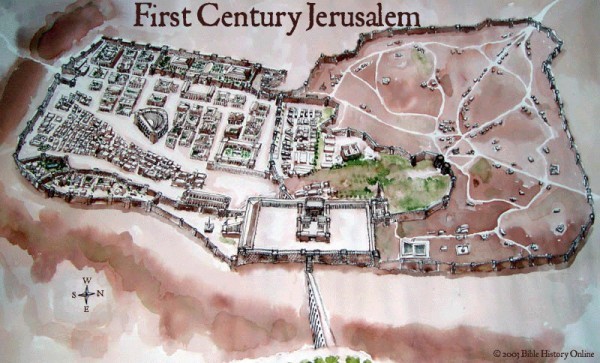

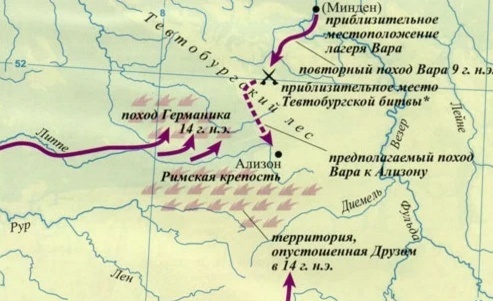

С чего все началось? Во второй половине XI века Византия получила ряд ударов от сельджуков (ветвь тюркских кочевых племен), в результате чего ее владения весьма сократились, в Испании нервозности папам добавляли успехи Альморавидов (союз берберских кочевых племен). У тогдашнего императора Византии уже не было средств для того, чтобы противостоять новым могущественным врагам, и считается, что он обратился к папе Урбану II. Наконец, осенью 1095 г. был созван Клермонский собор, на котором предположительно и прозвучали знаменитые слова Deus lo volt! (Так хочет бог!). Это воззвание нашло удивительный отклик в сердцах христиан Европы – наряду со многими именитыми рыцарями, идею похода к святым местам подхватила и беднота. Конечно, нельзя сказать, что в святую землю людей толкало только лишь желание «поклониться гробу господню», многие рыцари шли в это путешествие со вполне прагматичными планами, о чем в принципе прямо указывает дочка виантийского императора Алексея – Анна Комнина (Alex., X,9). А уж мотивы папства и вовсе настолько сложный объект для исследования, что историки до сих пор не могут прийти к единому мнению. Впрочем, эту тему я оставлю за границами настоящего повествования.

Все же, не отрицая множества мотивов, которые толкнули людей на столь далекое путешествие, я хотел бы подробнее остановиться на одном – религиозном. Живя в современном технократическом обществе, мы совсем иначе смотрим на вещи, чем наши далекие предки. В первую очередь это касается отношения к богу – для средневекового рыцаря господь был куда более материален, чем мы можем представить. Попробую пояснить это на примере - участник одного из крестовых походов Жан де Жуанвиль описывает любопытный случай:

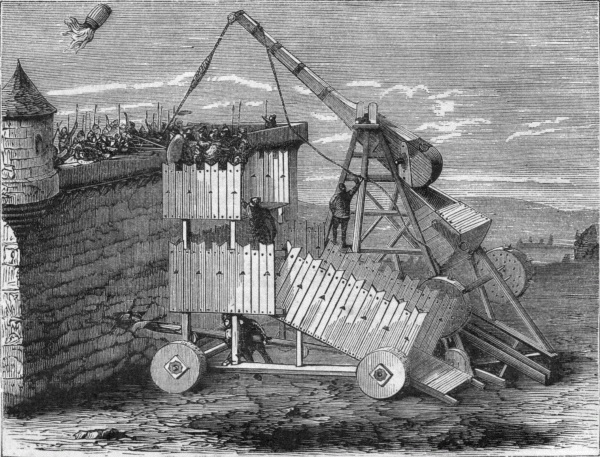

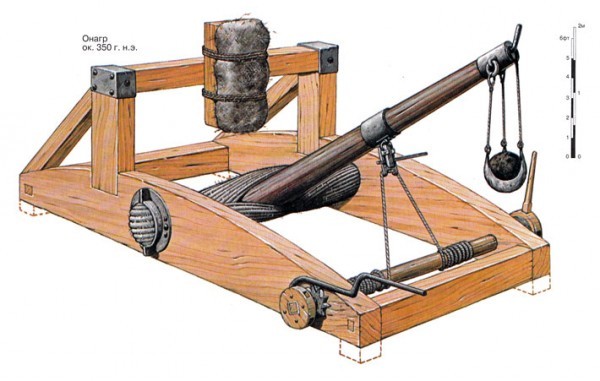

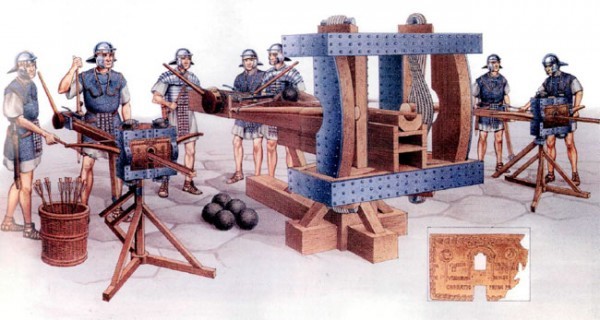

«В одну из ночей, когда мы несли охрану у сторожевых башен, сарацины выдвинули вперед машину, называвшуюся баллистой, чего они раньше не делали, и стали с ее помощью метать «греческий огонь». Когда добрый рыцарь Готье д’Эсир, стоявший при мне, увидел это, он сказал нам: «Друзья мои, нам угрожает величайшая опасность, с которой мы только сталкивались, ибо если они подожгут наши башни, а мы останемся здесь, то сгорим заживо. <…> Я советую всем, как только в нас будут метать огонь, опускаться на локти и колени и молить Спасителя уберечь нас в этот час от опасности.»

И как только враги запустили первую ракету, мы все опустились на локти и колени, как указал добрый рыцарь. <…>

Каждый раз, как наш праведный король слышал, как сарацины обрушивают на нас греческий огонь, он садился на свое ложе, молитвенно складывал руки и со слезами говорил: «Боже милостивый, убереги моих людей!». Я искренне верю, что именно его молитвы сослужили нам добрую службу».

Это достаточно показательное отражение мировоззрения той эпохи – толпа профессиональных солдат дружно садится на колени, чтобы молитвой отбивать зажигательные снаряды (попадавшие ракеты тушились более традиционным средствами), причем один из участников твердо верит, что именно это и спасло их от опасности. Надо понимать огромную разницу между современным «освящением» ракет, которое в немалой степени является ритуалом и собственно представления о боге Средневековых рыцарей. В определенном смысле участие бога было для рыцарей обыденностью, он был практически физически ощущаемой частью их жизни, и нет ничего удивительного, что призыв идти и освобождать святую землю был принят с таким воодушевлением.

Интересно, что христиане того времени были уверены, что бог не только простит им грех убийства (желательно, конечно, за правое дело), но даже поможет его совершить. В р. Рин, что в Померании, был найден меч, датируемый первой половиной XIII века, на котором красовалась надпись «SOSMENCRSOS», согласно расшифровке Э. Окшотта – это было воззвание к Христу и Его Матери («O Sancta Maria», «Cristus») с просьбой помочь в бою. Причем в данном случае, речь не идет даже только о неверных, призыв на мече направлен на достаточную широкую группу адресатов.

Иногда воины могли быть и более изобретательны в надписях на оружии, например, на боек боевого молота XV века было нанесено весьма трогательное послание - «de bon» (фр. «от доброго сердца». И, видимо, на долгую память)

Первоначально, когда рыцари только появились на святой земле, мусульмане и сами не очень понимали, зачем те пришли. Атабек (губернатор) Кербога, который осадил крестоносцев в Антиохии, был изрядно удивлен, когда рыцари поинтересовались, что он делает на земле Христа, дал ответ в стиле «Какой бог, какое христианство? Вы, блэт, вообще кто такие?!». Позднее, мусульмане более тесно познакомились с крестоносцами и были поражены их религиозным пылом. Более того, в некоторых пропагандистских письмах, призванных поднять мусульман на джихад, крестоносцы представляются даже образцом для подражания.

«Не осталось ни одного короля в их странах и на их островах, ни одного правителя или вельможи, который не старался бы поспеть за своим соседом в том, что касается войск, и не превзошел бы равного себе в усердии и прилагаемых усилиях. Они ни во что не ставят то, что приносят в жертву кровь своего сердца и жизнь, защищая свою религию… Они делали то, что делали, и жертвовали тем, чем жертвовали, только лишь затем, чтобы защитить того, кому поклоняются, и чтобы прославить свою веру». (Имад ад-дин)

Тут стоит сделать небольшое отступление. Еще до начала вторжения крестоносцев существовала традиция составления сочинений, направленных против христианства. С приходом вооруженных завоевателей количество (и полемический градус) такого рода работ значительно возрос – мусульманские писатели критиковали западных христиан как только могли. Бытовало огромное количество анекдотических историй, призванных высмеять догматы христиан, а также их веру в святость реликвий. Но при всем при этом, религиозный пыл крестоносцев произвел на мусульман настолько сильное впечатление, что о готовности рыцарей сражаться за веру говорилось с большим восхищением. Однако эта «защита своей религии» вылилась в невероятно жестокую бойню. В Европе в средние века существовало два типа войны. Первая хорошо известна людям, которые хотя бы мельком слышали о рыцарских романах, в коих главные герои предстают как некие куртуазные господа, ведущие бой по благородным правилам. Guerre loyale или честная война - это были сражения между «добрыми рыцарями», и их целью даже не было убийство противника, куда почетнее (и прибыльнее) было взять его в плен. Такие войны оказали большое влияние на формирование романтического образа рыцаря, благородного и милосердного. Увы, но вторая концепция была куда суровей – mortelle или смертельная война нередко велась практически без правил, убивались пленные, не щадилось мирное население и именно под каток такой войны попала Святая земля. Население городов, которые брали крестоносцы, уничтожалось в огромных количествах и с удивительной ненавистью - здесь стоит дать слово участникам самого крестового похода.

«Весь город был завален трупами, так что нельзя было находиться там из-за зловония. По улицам можно было пройти, лишь ступая по телам убитых». (Аноним о взятие Антиохии)

Мусульманские источники говорят о 70 тысяч погибших, европейские о 20 тысячах. Сложно сказать, насколько эти цифры близки к истине - учет потерь среди мирного населения тогда не велся.

Один из очевидцев взятия Святого Города (Раймонд Ажильский), так описывает произошедшее:

«...чудесные видения открывались там глазу. Некоторые из наших людей (и притом наиболее милосердные) отсекали головы врагам; другие расстреливали их стрелами, так что они (мусульмане) падали с высоких башен; прочие обрекали их на длительную муку, бросая в огонь. Целые груды отрубленных голов, рук и ног возникали на улицах города. Приходилось прокладывать себе путь по телам коней и людей… Истинно стало сие прекрасным судом от Господа Бога, наполнившего место то потоками крови неверных, ибо столь долго оно страдало от них богомерзких».

Эта цитата также демонстрирует особенности мышления средневекового христианина – убийство неверных не только не является грехом, но скорее даже должно было поощряться. Более того, в одном месте этот славный хронист (капеллан, ко всему прочему), описывая сражение с турками, радуется судьбе упавших в пропасть мусульман и сетует на то, как грустно смотреть на гибель лошадей, которых постигла та же участь.

Святые «артефакты».

В фантастической (и не только) литературе, разного рода компьютерных (и не только) играх мы можем встретить различные артефакты, которые обладают волшебными свойствами и повышают боевые параметры воинов или даже целых армий. Когда мы в компьютерной игре мы находим редкий артефакт, повышающий силу или ловкость, то списываем это на условность магического мира. Любопытно, что в нашей истории найденные артефакты действительно повышали характеристики бойцов и влияли на ход битвы. Как? Вообще вопрос о том, что происходило при столкновении двух армий обычно рассматривается крайне фрагментарно. Что понятно дошедшие до нас источники крайне скупо описывают непосредственно то, что творилось на фронте во время сражения. Обычно, в фильмах это выглядит так – две толпы бегут друг друга, а после соприкосновения начинается мясорубка в которой все режут всех. Победитель определяется по количеству выживших в битве, у кого больше тому и поле остается. На деле все несколько иначе – любая битва это прежде всего сложное психологическое противостояние. Дело в том, что успех в сражении зависел в первую очередь от морального состояния солдат, по сути, основные потери в допороховую эпоху армия несла не в ходе самого боя, а во время отступления. Т.е. в ходе непосредственно боевого столкновения потери сторон исчислялись десятками или сотнями человек, а во время отступления уже десятками тысяч. По сути, проигрывал не та армия, которая больше всех потеряла бойцов, а та, что раньше побежала.

Иначе говоря, если воины были готовы сражаться до последнего, не отступая и не сдаваясь, то их противники предпочитали сами давать деру, в результате чего и подвергались избиению.

Приведу пару примеров. После взятия Антиохии крестоносцы вскоре и сами оказались в положении осажденных – их блокировали турецкие войска под предводительством Кербоги. Положение было очень серьезным, среди воинов начался голод – осажденные ели кожаные ремни, веревки, даже падаль. В такой непростой обстановке произошел «удивительный» случай – один из паломников из Прованса Петр Варфоломей объявил, что Св. Андрей приказал ему отрыть землю в определенном месте, ибо там находится копье Лонгина, которым пронзили бок Христа. После непродолжительных раскопок копье было действительно найдено, и моральных дух войска подскочил на удивительную высоту. Вскоре священники объявили строгий трехдневный пост, который воины с честью выдержали, поскольку есть все равно нечего было. После чего армия крестоносцев, выйдя из крепости, буквально смяла противостоящего им врага. Интересен взгляд мусульманских хронистов на это событие - Ибн аль-Асир утверждал, что некий монах сам закопал это копье, после чего и пообещал крестоносцам победу, после этой «находки». Ибн Тагриберди идет еще дальше и обвиняет «Сен-Жиля, вождя франков» в том, что тот подговорил одного из монахов, дабы он спрятал святыню, после чего рассказал всем будто бы видел во сне Мессию, который и указал место захоронения реликвии. Тем не менее, этот мусульманский автор не может понять каким чудом крестоносцы, страдающие от голода, смогли победить превосходящие силы воинов Ислама. Вообще слепая вера крестоносцев в реликвии стала одним из общих мест антихристианской пропаганды, развернутой мусульманскими писателями. Они, например, обвиняют монахов в том, что те «жульничают» с иконами, разными ухищрениями заставляя те «плакать», даже победа христиан при Антиохии была использована в целях доказательства легковерия крестоносцев. Впрочем, и среди христиан также не было согласия в части отношения к этой находке. Здесь следует упомянуть тот факт, что во время захвата Константинополя крестоносцами в 1204 году, один из участников – Роббер де Клари в числе прочих трофеев зафиксировал также и Святое копье. Возможно, многие участники первого похода уже видели Копье Судьбы во время посещения Константинополя и когда его «выкопали» в совершенно другом месте это их не слишком вдохновило.

Не только папство оценило преимущества использования религиозного пыла людей, в мозаичной картине средневекового Леванта немало шороху навели ассасины. Эта группа воинственных исма’илитов являла собой секту убийц под предводительством Старца Горы, которую боялись даже короли. Впрочем, были и те, кого опасался и сам Старец Горы. Жан де Жуанвиль описывает интересное посольство от ассасинов, прибывшее к его королю Людовику Святому в Акре. Посольство состояло из трех человек, один из посланников принес с собой плотный рулон ткани, другой несколько кинжалов, вставленных один в другой. Представитель ассасинов выразил недоумение по поводу того, что король Людовик до сих пор не послал их предводителю достаточную сумму денег, чтобы считаться другом Старца Горы. Вследствие чего королю предлагалось либо оказать посильную финансовую помощь секте ассасинов, либо готовиться к собственным похоронам, ибо принесенный с посольством рулон ткани стал бы его погребальным покрывалом. На беду Старца Горы, он подготовил и альтернативный вариант – Людовику предлагалось освободить ассасинов от уплаты дани госпитальерам и тамплиерам, которые отнюдь не испытывали пиетета перед грозными убийцами, ведь устранение гроссмейстера (главы) ордена привело бы лишь к его переизбранию. Людовик заверил посла, что встретится с ним позже. Когда произошла новая встреча, то по одну сторону от короля сидел гроссмейстер тамплиеров, а по другую госпитальеров. Людовик предложил послу повторить тираду в том же исполнении. Последний, впрочем, замялся и вначале отказался повторить свое послание, но гроссмейстеры умели убеждать и он невольно подчинился. Главы рыцарских орденов, выслушав предложение, приказали послу встретиться с ними в доме госпитальеров, где доступным языком донесли до грозного представителя убийц, что базар нужно фильтровать, после чего выдали альтернативный план, по которому уже Старец Горы должен был предоставить королю достойные подарки. Остается только добавить, что спустя две недели Людовик Святой получил в подарок от ассасинов рубашку Старца Горы и его собственное кольцо как символ большой любви к королю.

Еще одним примером «магического» воздействия святынь на крестоносцев стало сражение при Монжисаре. Саладин спланировал наступление против крестоносного королевства и выступил из Египта с армией в 26 000 человек. Это данные Гийома Тирского, к которым следует относиться с некоторой долей скепсиса – хронист явно завышал их в пользу крестоносцев, реальная численность армии Саладина, скорее всего не превышала 10 000 – 15 000 человек.

Молодой король Бодуэн (тот самый, который страдал проказой в к/ф «Царство небесное») попытался преградить путь Саладину, с собой юный крестоносец вел всего около 2500 человек, к которым позднее присоединилось еще 84 тамплиера. Однако в армии крестоносцев была, наверное, самая важная реликвия – Истинный крест Господень, т.е. тот на котором был распят Христос. Ведомые невероятным религиозным порывом рыцари атаковали превосходившие их войска мусульман. Саладин не рассматривал войско крестоносцев как серьезную угрозу, поэтому не стал применять классические приемы, когда ложным отступлением ослаблялся таранный удар рыцарей. Ход битвы показал, что великий полководец сильно ошибался – крестоносцы так глубоко врубились в порядки мусульман, что последние, не выдержав, обратились в бегство.

Немалую доблесть в бою при Монжисаре проявили тамплиеры, всего 84 (или 80, согласно Гийому Тирскому) "брата" атаковали отряд тяжелой конницы Саладина. Попавшие под каток таранного удара тамплиеров, они были изрублены в капусту, а сам великий мусульманский полководец был вынужден спасаться бегством верхом на верблюде, бросив собственную кольчугу.

Вообще не знаю, как у вас, но когда в школе на уроке истории мне говорили, что одна армия победила другую за счет морального духа, у меня возникал вопрос «Как?!». Ну т.е. встретив пятерых гопников в подворотне можно сколько угодно быть мотивирующе заряженным, но вряд ли это поможет. Так в чем разница с битвой – мусульмане же имели серьезное численное превосходство (стоит также добавить, что вопреки расхожему мнению, крестоносцы и их противники имели сопоставимую степень одоспешенности). Дело в том, что солдат в армии всегда имеет крайне фрагментированное представление о происходящем – он не видит всей картины боя, он не знает численности войск неприятеля (подсчет вражеских сил на глаз представлял собой вообще очень не тривиальную задачу) и зачастую ориентируется исключительно на флаг своего подразделения. Учитывая, что бегство начинается с фронтов и тыла, моральное состояние армии является критически важным фактором, если у солдат сдают нервы и они бегут, начинается массовая паника.

Несмотря на высмеивание глубокой веры крестоносцев в силу святых предметов, мусульмане отмечали то воздействие, которое оказывает на воинов присутствие реликвий в войске.

«Они сражаются под этим Крестом наиболее рьяно и стойко…». (Имад ад-дин)

Более того, образ креста становится для мусульман символом несчастья, и многие неудачи объясняются пагубным влиянием этой реликвии. Например, провал морского нападения Бейбарса на Кипр рассматривается как кара за то, что мусульмане в качестве хитрости нанесли знаки креста на флаги кораблей. Как следствие, мусульмане испытывали явную потребность в уничтожении христианских символов, в первую очередь это касалось крестов. Так, например, в одном из мусульманских источников восхваляется Саладин, который разбил крест христиан силой при Хаттине. Есть даже интересная миниатюра в «Хронике» Матвея Парижского, на которой изображен Саладин тянущий крест на себя (ну, а крестоносцы по мере возможности этому сопротивляются).

Стоит заметить, что мусульмане противопоставляли Кресту Коран и эта священная для них книга также подвергалась осквернению со стороны христиан:

«В начале осады они срубили деревья, разрушили множество гробниц, вскрыли могилы мусульман и вытащили гробы, которые употребили как сундуки для своей провизии. Они сняли с мертвых саваны, затем откопали еще сохранившиеся тела, привязали веревки к их ногам и волочили их по земле на глазах у мусульман, одни при этом кричали: „Вот ваш пророк. Магомет!" другие: „Вот ваш Али!" Они также забрали Коран из одной гробницы, расположенной за стенами Алеппо: „Мусульмане, видите, что мы сделаем с вашей книгой?" — восклицали они. Один из них проткнул ее с двух сторон, продел в отверстия веревку и прикрепил ее как наспинный ремень под хвост своего коня. Каждый раз, когда конский навоз падал на Священную книгу, слышались аплодисменты, смех, крики оскорбительной радости. Если им попадался мусульманин, они отрубали ему кисти рук и кастрировали его, а затем отпускали. Мусульмане так же обращались с франкскими пленниками или же просто душили их». (Кемаль-ад-дин)

Заключение

Сейчас взгляд на крестовые походы достаточно академичен и прагматичен. Отчасти это понятно – европейские военачальники, отправляясь в святую землю, преследовали вполне рациональные цели. Грабеж, захват новых территорий – nothing personal, но вот множество рыцарей в их армиях были ведомы религиозным пылом, идеей отвоевать святую землю у мусульман, отомстить за поруганный гроб Господень.

Эта статья писалась, когда запрещенная в России ИГИЛ не существовала даже в проекте, поэтому и религиозные войны того времени смотрелись несколько дико. Со временем, историки и политологи проанализируют социальные, экономические мотивы этой войны и постепенно затрется то, что люди подрывали себя в шахид-мобилях, крича религиозные лозунги.