По материалам цикла статей П. Балаева "Как изнасиловать ёжика? Сначала его нужно побрить".

Советские войска под командованием маршала Конева освободили 9 мая 1945 года Прагу и этот день стал Днем Победы. Друг и соратник (именно так) Иосифа Виссарионовича Сталина Клемент Готвальд в 1945 году возглавил правительство Чехословакии, которая по результатам Второй мировой войны была воссоздана из Чехии и Словакии, а потом в 1948 году стал и президентом республики, сменив на этом посту Бенеша. К власти в Чехословацкой Республике пришли коммунисты, ориентированные на Советский Союз. И пользующиеся безусловной поддержкой чешского и словацкого народа. А что их не поддерживать, если экономика Чехословакии не росла, а скакала вверх?! Жизнь людей, естественно, тоже улучшалась вместе с ростом экономики.

Такое положение в самом центре Европы, где расцветало государство диктатуры пролетариата, само собой не устраивало западных соседей. В Чехословакии в 1950 году был раскрыт масштабный контрреволюционный заговор. Самая активная его верхушка – ВМН, остальные – вплоть до пожизненных сроков.

И всё ничего не предвещало, но в 1953 году умирает И.В. Сталин, товарищ Готвальд едет на его похороны и, по упорным слухам, еще в Москве начинает высказывать мнение, что Иосифу Виссарионовичу помогли покинуть этот бренный мир. После похорон Клемент Готвальд возвращается в Прагу и умирает от … из Википедии: «12 марта 1953 года Клемент Готвальд вернулся из Москвы с похорон Сталина, жалуясь на простуду. Через два дня он умер от разрыва аорты, спровоцированного многолетним злоупотреблением алкоголем и некачественно вылеченным в молодости сифилисом».

Клемента Готвальда похоронили в Мавзолее, как и Сталина, тело забальзамировали. Да ведь и заслужил! В 1953 году завершалась первая чехословацкая пятилетка, уровень промышленного производства за 5 лет вырос на 93% и вдвое превысил уровень 1937 года, прирост за первую пятилетку был больше, чем за предыдущие 150 лет.

Представляете, насколько был воодушевлен народ страны? Социализм в Чехословакии наглядно демонстрировал преимущества. Поэтому – Мавзолей для Готвальда. Для любимого Вождя. Сменил Готвальда на посту Президента Республики Антонин Запатоцкий, который продолжил политику товарища Клемента, в том числе и в отношении тамошних троцкистов, т.е., в Чехословакии продолжились их сталинские репрессии. В 1954 году за участие в контрреволюционном перевороте с целью реставрации капитализма был осужден… Густав Гусак. Получил пожизненный срок. Фамилия знакомая – Гусак? Как там ваши брови, вверх поползли? Вот-вот.

До 1953 года в Чехословацкой коммунистической партии еще не было поста первого секретаря, как и у нас. И должность Президента в Республике в смысле властных полномочий была полновеснее, чем должность главы правящей партии, ЧССР еще не было, еще была просто Чехословацкая Республика. Помните про такое – страны народной демократии? В 1953 году, 14 марта, первым секретарем был избран Антонин Новотный.

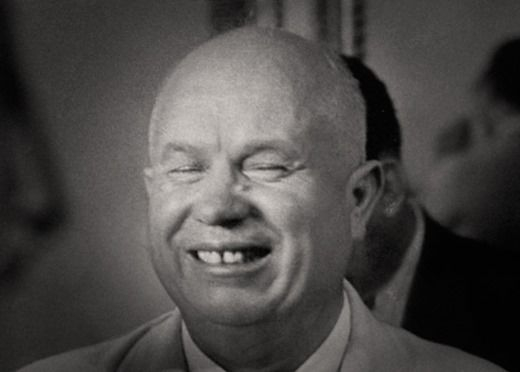

И в 1957 году, после смерти Запатоцкого, под нажимом Хрущева Новотный становится Президентом Республики. Хотя самым большим авторитетом в Чехословакии пользовался Вильям Широкий, но он был сталинским… простите, готвальдским сатрапом и безжалостно давил всю оппозицию.

Что дальше происходило в Чехословакии - вы уже и сами должны об этом догадаться. Началась масштабная реабилитация всех жертв готвальдского режима, обвиненных в намерении реставрировать в республике капитализм. Всех, кого не расстреляли, выпустили на свободу, Гусака в их числе. Началась их Чехословацкая оттепель. Всё, как будто мартышки в зоопарке передразнивали публику! Как у нас оттепельные «подснежники» обвиняли Хрущева в том, что он не очень решительно реабилитацию проводит, потому что и сам замаран в репрессиях, сам против троцкистов выступал, так же и Новотного обвиняли.

Как у нас, выпустив на свободу недобитых троцкистов и реабилитировав разных Гамарников, с похабными рожами на съезде партии объявили, что теперь точно к коммунизму придём, так же и в Чехословакии было. Ага, выпустили на волю тех, кто был посажен за контрреволюционные заговоры и объявили об окончательной победе социализма в Чехословакии, Республика была переименована в ЧССР (Чехословацкая Советская Социалистическая Республика). Приступили к строительству коммунизма … только мясо в магазинах исчезло.

Наш известный товарищ Глазков, пишущий под псевдонимом Н.Н. Платошкин, в своей книге «Весна и осень чехословацкого социализма. Чехословакия в 1938-1968 гг.» утверждает: «Новое коллективное руководство ЧСР было полно решимости, как и в СССР, улучшить жизнь населения своей страны и нормализовать отношения с Западом».

Это он про наше хрущевское руководство и чехословацкое новотновское. В результате такой решимости у нас разные хулиганы, как известно, стали орать «Хрущева на мясо!», за что потом этих хулиганов расстреляли. Не готов еще был народ к тому, чтобы частника захотеть, который накормит. Еще за разговоры о том, что капитализм эффективней социализма можно была и по морде отхватить от собутыльника. Люди еще были свидетелями, как при социализме их жизнь стремительно улучшалась, поэтому причины исчезновения из магазинов продуктов видели не в политическом строе, а в политических руководителях. Более того, у нас столичная гнилая интеллигенция уже начинала вонять, но в ЧССР даже интеллигенты, которых Е.Ю. Спицын обозвал интеллектуалами в кавычках за «Письмо из 2000 слов», в этом письме четко обозначили свою позицию – социализму альтернативы нет. И коммунистическая партия – наш рулевой. Нам бы такую интеллигенцию! Мы еще дойдем до этого письма.

И насчет улучшения отношений с Западом в Чехословакии были серьезные проблемы. Это сейчас мы с вами знаем, что там русских не любят и даже чешские хоккеисты с нашими дрались жестче, чем канадцы. За отношения с Китаем вся хрущевско-брежневская мафия ЦК КПСС достойна по осиновому колу каждому в могилу, за Чехословакию – по второму колу. Не было в Восточной Европе другой такой страны народной демократии, в которой к русским, советским людям относились бы лучше и с большим уважением, чем в Чехословакии. До 1968 года не было. Даже Болгария – не то.

Вы в школе историю изучали? Ян Жижка, Ян Гус – помните про них, хотя бы? Вот именно, вся история чешского и словацкого народа со Средневековья и до конца Первой мировой войны – борьба против немецкого владычества. Немцев чехи и словаки ненавидели. Всегда. Монархи Австро-Венгрии даже шли на большие уступки им – ничего не помогало. Всегда- ненависть. Призыв чехов и словаков в армию во время ПМВ привел к тому, что они массово сдавались русским в плен и из них был сформирован корпус. Правда, до фронта он доехать не успел, 1917 год наступил. И был антибольшевистским, никаким другим он быть не мог.

Два десятка лет после ПМВ Чехословакия просуществовала, как самостоятельное государство, а потом – Мюнхенский сговор и оккупация. Немецкая.

И тут 1945 год. Часть Советской Армии входят в Прагу. Вся Прага вышла со цветами встречать своих освободителей. Чехословацкий народ впервые за всю свою историю стал полностью независимым, полностью свободным. Избитое выражение – вековые чаянья. Только для чехов и словаков – не избитое.

Нынче, в наше подлое время считается хорошим тоном у историков и политиков упрекать чехословаков в депортации после 1945 года немецкого населения из Республики. Мол, пока русские не освободили, так на немцев молча работали и не бастовали, а тут свою подлую низменную натуру проявили и невинных немцев изгнали со всякими эксцессами. Кое-кому за немцев, наверно, обидно. Или баварского до сих пор хочется.

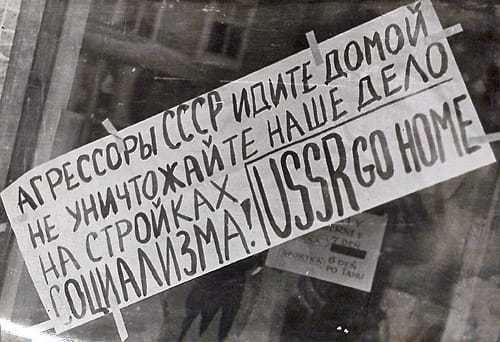

А в 1968 году брежневская пропаганда утверждала, что в ЧССР поднимают голову силы, которые ведут страну в НАТО. В НАТО! Где немцы, Карл! В Чехословакии такие силы голову поднимают! Сволочь бровастая!

Что планировал Дубчек с компанией, как результат «пражской весны»? Это что, уравнение с какими-то неизвестными? Прямо из Википедии, даже там это, специально выделю: «2 февраля 1951 Йозеф Павел был арестован службой госбезопасности StB и обвинён в «создании троцкистской организации с целью реставрации капитализма».

Еще в Википедии по этого Павлика: «В 1968 Йозеф Павел с энтузиазмом поддержал политику Пражской весны, стал решительным сторонником Александра Дубчека. 8 апреля 1968 Йозеф Павел был назначен министром внутренних дел ЧССР». МВД ЧССР – объединяло у них тогда, как у нас при Берии, их милицию и МГБ. Кто и зачем назначил троцкиста во главе этого ведомства – есть вопросы? Это уравнение с какими-то неизвестными?

Что планировал Дубчек и остальное руководство КПЧ? В Чехословакии во время этой «весны» постоянно, один за другим, шли опросы общественного мнения насчет отношения населения к социализму. Зачем им эти опросы нужны были? Уравнение с неизвестными? Давайте решать. Вот вам министр МВД-КГБ, когда-то осужденный за заговор с целью реставрации капитализма, вот вам такой же – Гусак, вот вам еще ставший в начале 1968 года Президентом ЧССР и Главнокомандующим Людвик Свобода, которого при Готвальде тоже крутили насчет троцкистского заговора. Так какую цель эти недобитые троцкисты преследовали, занимая самые высокие государственные посты? Какая цель у троцкистов? И зачем они опросы общественного мнения проводили? Чему «х» равен?

Подсказываю, опросы проводились с целью определить готовность общества к реставрации капитализма, если во время них ставился вопрос об отношении к социализму. Но все опросы показывали, что подавляющее большинство чехословаков – за социализм. Твердо и однозначно – за. Без колебаний. А тут еще в дело интеллигенция вступает, «Письмо из двух тысяч слов», подписанное, как назвал их интеллектуалами в кавычках, господин Спицын. Евгений Юрьевич, вы это письмо-то читали? Вот это, в нем написанное: «Прежде всего, мы будем противостоять мнению, что можно совершить какое-либо демократическое возрождение без коммунистов или вопреки им»?

Где здесь антикоммунистическая интеллигенция? Или везде, где «демократическое возрождение» - там антикоммунизм? Но это я несколько абзацев пропустил, к началу письма нужно вернуться:

«…Коммунистическая партия, которая после войны завоевала у народа большое доверие, постепенно начала разменивать его на должности, пока не получила их все, и тогда у нее ничего не осталось. Мы должны прямо это сказать; это сознают и те из коммунистов среди нас, чье разочарование результатами так же велико, как и у остальных. Ошибочная линия руководства превратила партию из политической партии идейного союза в орган власти, которая стала притягательной силой для властолюбивых эгоистов, для трусов и людей с грязной совестью. Их прилив сказался на характере и поведении партии; внутреннее ее устройство было таково, что только пройдя через позорное превращение, честный человек мог приобрести в ней влияние; в ней не было людей, которые бы ее могли удерживать на высоте современных задач. Многие коммунисты боролись против этого упадка, но им не удалось воспрепятствовать тому, что случилось».

Но особенно это: «Компартия готовится к съезду, который должен избрать новых ЦК. Потребуем, чтобы он был лучше старого. Если компартия сегодня говорит, что свою руководящую роль в будущем она намеревается опирать на доверие граждан, а не насилие, мы должны этому верить в той мере, в какой мы можем верить тем людям, которых уже сейчас она направляет в качестве делегатов на районные и областные конференции»

Чуть ли не прямым текстом – вернуть партию туда, где она находилась сразу после войны, в то состояние, пока ее разные «люди с грязной совестью» не превратили в то, чем она стала. И почти прямая угроза – готовьтесь к съезду.

Не было у ревизионисткой КПЧ, у ее руководства во главе с Дубчеком никакой поддержки с их намерением покончить с социализмом не только в среде рабочих, но даже в среде интеллигенции. Их на предстоящем съезде КПЧ ожидала катастрофа. Спасти их могло только чудо в лице … Брежнева.

Я специально много цитирую из Википедии, даже там всё открыто валяется:

«Из интервью дипломата Валентина Фалина, в 1966—1968 годах возглавлявшего 2-й европейский (британский) отдел МИД СССР, журналу „Итоги“:

Задержусь на Пражской весне. Он [Л. И. Брежнев] поручил помощникам Александрову-Агентову, Блатову, а также мне обобщать все поступавшие материалы, равно как и отклики в прессе на развитие ситуации в ЧССР и дважды в день докладывать ему наши оценки. Нередко Леонид Ильич заходил к нам в небольшую комнату вблизи его кабинета и иронически спрашивал: „Все колдуете?“ Мы настойчиво повторяли, что издержек от силового вмешательства будет больше, чем прибыли. В ответ обычно слышалось: „Вы не всё знаете“. Действительно, нам не было известно, например, что 16 августа, то есть за четверо суток до нашего вторжения в ЧССР, Брежневу звонил Дубчек и просил ввести советские войска. Как бы чехи ни старались замолчать данный факт, запись телефонного разговора хранится в архиве»…

А давайте на портретную галерею глянем. На очень интересную. Вот Михаил Сергеевич Горбачев с супругой.

Ой, извиняюсь! Перепутал, это пан Спортсмен из «Кабачка «13 стульев», комедийный персонаж. Горбачев с супругой вот:

Но, согласитесь, меня можно извинить за то, что перепутал. Как близнецы. Только актеру Юрию Волынцеву приходилось играть придурковатого персонажа, а у Михаила Сергеевича это без актерского притворства получалось. А вот герой этой публикации Александр Дубчек.

С нашим Горбачевым. Не форма носа бы - так близнецы. А этого надо было в начало галереи поместить, если хронологию соблюдать, но хронология у меня наоборот, как видите. От младших к старшим.

У вас нет чувства, что всех этих партийных лидеров объединяет нечто общее? Вам не кажется, что они будто из одной пробирки?

Когда будете читать книгу Николая Платошкина про «пражскую весну», не пропустите предисловие, оно важнее, чем содержание всей остальной книги. Я даже больше могу сказать: достаточно прочитать предисловие и над остальным портить зрение уже нет смысла. Читайте:

«События 1968 года вокруг Чехословакии до сих пор рассматриваются как незаживающая рана в отношениях русских, чехов и словаков. В умах многих они затмили собой и чувство «славянского братства», и благодарность Красной армии за освобождение Праги от фашистских захватчиков в годы Второй мировой войны.

Что же происходило в том памятном 1968-м? В Париже строились баррикады (протесты молодежи против «общества потребления»), американцы бомбили Вьетнам – и на этом фоне 20 августа в Чехословакию вошли сотни тысяч солдат и офицеров армий стран Варшавского договора. Почему это случилось?

Самая популярная на сегодня точка зрения состоит в том, что Москве не понравились реформы в Чехословакии – «Пражская весна», проходившая под лозунгом «социализма с человеческим лицом». Но стоит отметить, что реформы в Чехословакии начались еще в 1963 году и не против воли СССР, а при его действенной поддержке. Экономическая реформа проводилась в Чехословакии в полном объеме с 1 января 1967 года, а за образец во многом была взята «косыгинская реформа», которую в СССР осуществляли начиная с 1965-го. В Чехословакии шла реабилитация жертв политических репрессий, но и она проходила с некоторым запозданием по сравнению с хрущевской оттепелью.

Блестящий чехословацкий кинематограф первой половины 60-х годов («новая волна») по своему лирическому и гражданскому звучанию очень похож на советское кино эпохи «шестидесятников».

Приход к власти Александра Дубчека в Чехословакии в январе 1968 года осуществился с молчаливого одобрения Москвы. Во всяком случае, Брежнев отказался поддержать прежнего руководителя страны Антонина Новотного. В январе 1968-го Дубчека, или «Сашу», как его величал Леонид Брежнев, сердечно встречали в советской столице.

Почему же в августе того же 1968 года Брежнев уже не видел иного пути для спасения социализма в Чехословакии, чем ввод войск союзных армий стран Варшавского договора? Что же случилось в эти семь месяцев?».

Я серьезно, дальше предисловия можно не читать, если вы желаете узнать, что же на самом деле происходило в ЧССР и вокруг неё в 1968 году. Фактов много вы из книги узнаете, но товарищ Глазков «угадал все буквы, но слово не знавал». А вы угадали?! Даже если всю книгу не читали, вам и одного предисловия хватит. Еще раз на портретную галерею посмотрите и еще раз предисловие прочитайте. И еще фото:

Конечно, прежде, чем начать какие-то реформы, хорошо бы знать, как народ на это отреагирует. А вдруг народу не понравятся реформы? А вдруг народу очень сильно не понравятся реформы? А как прогнозировать реакцию плебса, если ты об этом плебсе и о его настроениях знаешь ровно даже не ничего, а у тебя, скорей всего, извращенная информация? Да никак ты не спрогнозируешь, остается только зажмурить глаза и пробовать, надеясь, что не сильно рванёт. Как в бане: как узнать, остыла ли вода в тазике или там еще кипяток? Пальцем попробовать. А если кипяток – я дурак своим пальцем рисковать? Сосед же рядом! «Вань, попробуй воду в том тазике пальцем».

Вот Хрущева и назначили «воду пальцем пробовать». Он за всё и ответил – выгнали за волюнтаризм на дачу огурцы выращивать.

Дубчека – вообще до леса метлой гнали. Должность лесничего дали. Горбачеву еще повезло, уже «вода» остыла, но и его, как дворнягу - пинком под хвост со столбовой дороги российского капитализма…

ВВ этой истории с Чехословакией мы имеем дело именно с преступными группами. И с советской стороны, и с чехословацкой. Нет, если вы до сих пор уверены, что вся брежневская компания была честными коммунистами, то я – не психиатр, с вами работать – не мой профиль. Вся деятельность ЦК КПСС – деятельность преступная, по УК РСФСР – уголовно-наказуемая. Свержение советской власти и реставрация капитализма – преступления государственные. Антисталинская кампания – начало этой деятельности. Главы советской делегации на переговорах с чехословаками в 1968 году, Брежнев и Косыгин, непосредственные активные участники антисталинской кампании, они же непосредственные организаторы и исполнители экономической диверсии в отношении социалистической экономики.

Этот фактор нужно учитывать, изучая ситуацию вокруг ЧССР 1968 года. А так, действительно, читаешь выдержки из стенограмм переговоров между нашими и чехами – никакой контрабанды…. т.е., ничего антисоциалистического и не планировалось, все честные, законопослушные парни, только результат – жестокие драки между советскими и чехословацкими хоккеистами.

А китайские коммунисты смотрели на всё это и плевались с отвращением, оценка тех событий Чжоу Эньлаем – это высшая степень брезгливости честного человека. При этом Чжоу Эньлай даже не догадывался, по всей видимости, о всей подоплёке происходящего. Ой, что было бы, если бы он узнал о том, что рассказал Фалин! Информация от Фалина – это именно тот случай, подобный оперативной провокации, когда член преступного сообщества прямо в «жучок» сдаёт всю банду.

А может Фалин соврал насчет просьбы Дубчека? Всё может быть, конечно, таким, как Фалин, доверять – себе дороже. Но только дело в том, что после ввода в ЧССР войск ОВД Дубчек-то как был первым секретарем ЦК КПЧ, так им и остался. Был переизбран на очередном съезде КПЧ в 1969 году, сменил его Густав Гусак, старый соратник, можно сказать. В нашем обывательском представлении СССР оккупировал Чехословакию, законное правительство ЧССР и руководство КПЧ было заменено на кремлевских марионеток… Да ведь никого не заменили! Все те же самые на арене. Более того, если бы не вмешательство Советского Союза, то, как писалось уже, на 14-м съезде КПЧ была вероятность радикальной смены руководства партии. И Президентом ЧССР как был Людвик Свобода, всегда поддерживавший Дубчека, так он им и остался. Все те же самые!

Те же самые люди у руля начали после «советской оккупации» проводить политику, названную «нормализацией», т.е., всё, что могло угрожать их власти, было прекращено, обещания народу улучшить его жизнь забыты… Да не забыты! Нет же! «Мы бы очень хотели вам, дорогие сограждане, и все свободы и демократию, и мясо в магазинах, и квартиры…, но - советские танки, пока смиримся, пока мы сохраним наш суверенитет, чтобы совсем не попасть под железную пяту Советской империи».

Наши, как дурачки, подставились? Не похоже. У меня стойкое впечатление, что ввод войск ОВД был «условием сделки». Что чехословаков именно наши попросили «воду в тазике пальцем попробовать». Оказалось, что еще рано, еще горячая. Еще лет 20 надо подождать. И опыт бесценный был получен, пригодился для себя, все наработки «пражской весны» были использованы в СССР. И свой Дубчек был – Горбачев. И вода в тазике остыла. События в ЧССР показали, что мало ухудшить жизнь народа, более того, это даже опасно, если, одновременно, не убедить народ в том, что это не власть в ухудшении виновата, а СИСТЕМА.

В этом отличие событий «пражской весны» от нашей Перестройки: чехи и словаки верили в социализм, а советский народ был убежден, что система реформированию не подлежит. Есть такие тесты на внимательность, нужно на двух картинках найти максимальное число различий. Ищите:

Советская пропаганда свистела, что Китай осудил ввод войск в ЧССР, встав на сторону тех, кто желал бы выхода Чехословакии из Варшавского договора и вхождения ее в НАТО. Вот же злыдни, эти китайцы! Только ничего подобного в заявлении Чжоу Эньлая не было. Натурально – погрызлись две собаки. Так выглядело это внешне, по крайней мере, китайцам же не предоставили записи телефонных переговоров между Дубчеком и Брежневым.

Потом «бензинчика в костер» подлил еще Мао Цзэдун, заявивший, что оккупация Чехословакии вскрыла суть советского режима, который давно ничего общего не имеет с социализмом, советским ревизионистам на лоб приклеили: социал-империалисты, фашисты, предатели.

Какой из этих трёх ярлыков Брежневым и его шайкой был не заслужен? Про фашистов – через чур?

Как говорил товарищ Димитров, фашизм – террористическая диктатура финансового капитала против рабочего движения. А я, например, родился при Брежневе, вырос при нем, но никакой террористической диктатуры на себе не чувствовал. И мои одноклассники, однокурсники, коллеги по работе – не чувствовали. Только есть нюансы. А нюансы – штука не только тонкая, но еще и важная. Так нюанс в том, что мы-то ни в каком рабочем движении не участвовали, поэтому ничего и не чувствовали. Те немецкие рабочие, которые в 30-е годы работали на заводах Круппа, но не состояли в КПГ или даже в социал-демократах, тоже никакого террора не чувствовали, для них тоже фашизма в Германии не существовало. А вот у нас в Новочеркасске было не рабочее движение, разумеется, это хулиганы там водки перепили. Рабочее движение – это когда за мир во всем мире и помогать голодающим детям Африки, а когда «Хрущева – на мясо!», за интересы собственного желудка – это мещанство и мелкобуржазность, а не рабочее движение. Смотрите, не перепутайте.

На самом деле, нравится нам это или нет, но в словах Мао Цзэдуна было ох как много справедливого! Да даже если он и перегнул палку – всё правильно. И товарищ Мао имел право палку перегнуть. То, что случилось в ЧССР, как это выглядело для остального мира – это ни в какие ворота. У чехов и словаков было своё видение, как строить социализм, они начали социалистические реформы, а из СССР на них рявкнули и под дулами танков – никаких реформ. Вот так это всё выглядело для всего мира. И при Хрущеве, с его антисталинизма, началось свёртывание коммунистического движения в капиталистических странах, а 1968 год – новый толчок, да еще и посильнее, пожалуй. Поэтому прав был товарищ Мао Цзэдун, любые резкие слова нужно было использовать, чтобы показать – советские ревизионисты, установившие в странах соцлагеря колониальный, по сути, режим, никакого отношения к коммунистам не имеют. «Смотри, не перепутай».

Вам не нравится, про колониальный режим? Вам за свою страну обидно? А за 4-кратного героя Лёню у вас гордость? Тогда вспоминайте про объединение Германии еще. Как Горбачев продал восточных немцев, даже не как колонию, а как цыган кобылу на базаре.

Справедливо поднятая китайцами антисоветская волна… Вот опять слово, которое никакого отношения к своему истинному значению не имеет. Какая антисоветская волна, если в СССР власть была антисоветской? Будем считать, что «антисоветская» - это против антисоветской власти в СССР. Так вот, эта волна во всем мире очень здорово чувствовалась. В СССР, конечно, об этом знали только в Политбюро, остальной народ от такой информации был отрезан. Но позиция КПК чувствительно сказывалась и на позиции КПСС в мире и просто на имидже Брежнева и его своры. Такого они китайцам, само собой, простить не могли. Больше того, нужно было не только оправдываться, но и показать, что настоящие фашисты, милитаристы и агрессоры – это маоисты…

Если за Чехословакию в могилы Брежнева и Косыгина – по осиновому колу, то за Даманский – выкопать кости и выбросить их в общественный нужник. И палку я не перегибаю…