Пиваньский тоннель

Пиванский тоннель — заброшенный железнодорожный тоннель, расположенный на правом берегу реки Амур, недалеко от Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край, Россия).

Он часто упоминается как один из первых тоннелей, связанных с (БАМ).

Длина тоннеля — около 800 метров.

Планирование тоннеля происходило в 1930-х годах, когда разрабатывались варианты железнодорожной магистрали и мост через Амур.

В 1939–1940 годах началась проходка тоннеля на правом берегу Амура — был пробит примерно 800-метровый тоннель.

Однако со временем план по строительству моста и тоннеля свернули. В 1942 году пришёл приказ о "консервации" строительства, и работы прекратились.

После прекращения работ над тоннелем, строительство моста через Амур изменили — от большого мостового перехода отказались из-за гидрологических сложностей, потенциального препятствия судоходству, и других факторов.

Из-за этих изменений тоннель остался недостроенным и не был введён в эксплуатацию.

Ктото спрашивал фотку ворот которые я сварил

UPD:

Странно что никто не заметил щель в области прилегания к забору. Это я плохо продумал фундамент на который цепляются ролики (надо было сверлится ближе), и теперь это надо компенсировать изменением их конструкции так как бетонные работы повторять - не комильфо. Нужно сделать площадки для роликов более регулируемыми. Той вариативности какая в них заложена для моего случая не хватило. Одну из прощадок я уже перевалил чтобы ее можно двигать в более широких пределах, но осталась еще одна. И вот когда ее доделаю - будет прямо минимальная щёлочка.

Забытые усадьбы Новгородской земли: мыза Утешенье

Казалось бы, всё, связанное с именем Льва Николаевича Толстого, хорошо известно. Не зарастает народная тропа в Ясную Поляну, каждый год новое поколение бедных школьников пытается одолеть «Войну и мир», снимаются и переснимаются фильмы, ставятся спектакли. Ан нет, как оказалось, есть и неизвестные страницы в жизни писателя и труднодоступные места, где когда-то был Толстой, а вот любознательный турист забредает крайне редко.

От усадьбы Утешенье, некогда принадлежавшей тёще Льва Толстого - Любови Александровне Берс - ныне не сохранилось ничего, кроме заросших фундаментов. Мы посетили мызу ранней осенью 2021 года и сначала я даже не планировала писать пост о месте, в котором, кроме вывески на старом дубе, вроде как больше нечего смотреть. Но, во-первых, в этих местах мало кто бывал, во-вторых, местность тут очень живописная. Здесь находится озеро Льняное с причудливо изрезанными берегами, есть красивая деревня Большие концы, где мы не видели ни одного человека, а десятикилометровый пеший маршрут пролегал через леса с непуганой фауной. Да и то, что сюда в 1879 году вместе с сыном Сергеем приезжал сам Лев Николаевич Толстой, тоже не следует сбрасывать со счетов.

Мыза Утешенье находится в Окуловском районе Новгородской области. Если ехать со стороны Санкт-Петербурга, нужно, не доезжая километров десяти до Любытина, свернуть налево, проехать километров двадцать пять в сторону Окуловки и вновь выбрать левый поворот. В сторону Льняного озера ведет сильно раздолбанная лесная дорога с часто встречающимися большими лужами. Что совсем не удивительно, местность тут болотистая. Низкобрюхам на этой дороге делать нечего, особенно в распутицу. Впрочем, этой пятикилометровой дорогой довольно активно пользуются рыбаки. В субботний день, кроме нас, до Льняного доехали ещё три машины, все рыбаки. Вероятно, рыбалка на озере отменная, ведь озеро большое, а народа нет.

До мызы Утешенье тоже удобнее всего добираться на лодке, всего получится около километра с небольшим водного пути. Но мы в этот раз были без плавающего средства, пришлось идти пешком пять километров в одну сторону.

До деревни с нескромным названием Большие концы идет дорога, в одном месте прерываемая большим и быстрым ручьем. Деревня очень живописна, она стоит на высоком холме, откуда открываются дивные виды на озеро.

Встречаются добротные, явно ещё жилые дома.

Но электричества тут нет и не похоже, что сейчас в деревне кто-то живет.

Тем не менее впечатление заброшенной, как например, Тидворье, Большие концы не производят.

Очень хорошее место для тех, кто стремится сбежать от людской суеты.

После деревни приличная дорога закончилась и далее мы шли по разбитому лесовозами, изрытому кабанами, еле проходимому пути.

Много глубоких луж, которые приходилось обходить по лесу.

Зато обочины постоянно радовали глаз и отягощали руки.

Где-то спустя два с лишним часа, аккурат, как мы дошли до мызы, пошел ливень и до искомого дуба с двумя заветными табличками нам пришлось пробираться через мокрую траву и кустарник. Сразу вымокли. Собственно, это и есть бывшая усадьба в том виде, как она сохранилась сейчас. То есть ни в каком.

А когда-то тут были разбиты цветники, аллеи, стоял барский дом с застеклённой верандой. В верхней части парка находилась так называемая «зелёная зала», где располагались беседки для чаепития и обеденный стол, стоявший под сенью большого дуба. Окнами господский дом выходил на озеро Льняное, где были устроены пристань для лодок и купальня.

За озером на много вёрст тянулся бор, богатый дичью.

Любовь Александровна Берс купила эту усадьбу в 70-х годах XIX века у титулярной советницы Надежды Александровны Кодомцевой. Летом 1879 года Берс жила здесь со своим 18-летним сыном Вячеславом и служанкой Настасьей.

На мызу Утешенье Толстой и его старший сын Сергей, которому тогда исполнилось 16 лет, прибыли 19 июля 1879 года из Ясной Поляны. Эта поездка была неожиданной для писателя. Он предпринял её вдруг, видимо, для того, чтобы привезти Берсов в Ясную Поляну.

Кроме того, в этот сложный период своей жизни писатель трудился над «Исповедью», переживал духовный кризис, мучился религиозно-нравственными исканиями, в связи с чем побывал во многих монастырях России. Вполне возможно, что утомлённый поисками нравственной правды, он не прочь был отвлечься от мрачных мыслей и отдохнуть в деревенской глуши, поэтому и отправился навестить тёщу в её имение.

С семейством Берс Лев Толстой был знаком еще до своей службы на Кавказе. Хотя Берсы жили в Московском Кремле, но у них было имение в селе Ивицы недалеко от Ясной Поляны, куда они регулярно наведывались. Там и познакомился с ними Лев Толстой, а его сестра Мария Николаевна дружила с Любовью Александровной. Знал Лев Толстой дочек Берс еще маленькими девочками и не думал, что одна из них станет его супругой, с которой он проживёт 48 лет.

Существовала легенда, развенчанная поздними исследователями, что мальчиком Толстой был влюблен в Любовь Александровну.

Добравшись до станции Боровёнка на поезде, Толстой сообщил в письме жене Софье Андреевне:

«Мы приехали в четвёртом часу в Боровёнку благополучно, здоровы, но я – не выспавшись и очень устал. Серёжа спал молодым сном, завидно. Сейчас едем на паре с ямщиком; запрягают. Утро прекрасно, свежо, но мы надеваем кафтаны; что будет дальше, и будьте вы только здоровы, а я рад, что поехал. Письмо это отправлю с ямщиком, который меня везёт. Поезд пройдёт в 10 часов вечера, я ещё припишу что-нибудь...

…Дописываю от Любовь Александровны. Она и Славочка здоровы, очень милы и рады нам. Намекнул на приезд к нам. До сих пор не берёт. Прощай, душенька, целуй детей. Нынче я проведу больше во сне. Дорога ужасная, и мы приехали только в девятом часу. Они уже вставали. И дом, и место, особенно место, очень хороши».

Впоследствии сын писателя Сергей Львович в своих «Очерках былого», вспоминая об усадьбе Утешенье, писал:

«В конце июля отец поехал вместе со мной к своей тёще, а моей бабушке, Любови Александровне Берс, в недавно купленное ею маленькое имение Новгородской губернии; там мы пробыли недели две. Это было глухое место, в верстах десяти от станции Боровёнка; домик бабушки был построен на берегу озера Льняного, а за озером намного вёрст тянулся старый сосновый бор. Туда можно было проехать только на двуколке, сено там возили летом на дровнях, скотина паслась повсюду и поля от неё отгораживались. Вода в озере и ручьях была тёмно-красная от железистых солей. Бабушка жила со своим младшим сыном, а моим дядей, Вячеславом и своей преданной служанкой Настасьей... Мы с ним (примечание: Вячеславом Берс) купались, плавали на челноке и ходили на охоту за тетеревами и рябчиками. Отец, так же как и повсюду, где он бывал, интересовался местными крестьянами и разговаривал с ними. Он нашёл, что Новгородские крестьяне грамотнее и вообще развитее наших тульских, но испорчены Петербургом, куда они постоянно ездили на заработки. У них уже не было ни старинных песен, ни народной одежды. Отец уехал раньше меня, и мне пришлось ехать домой одному».

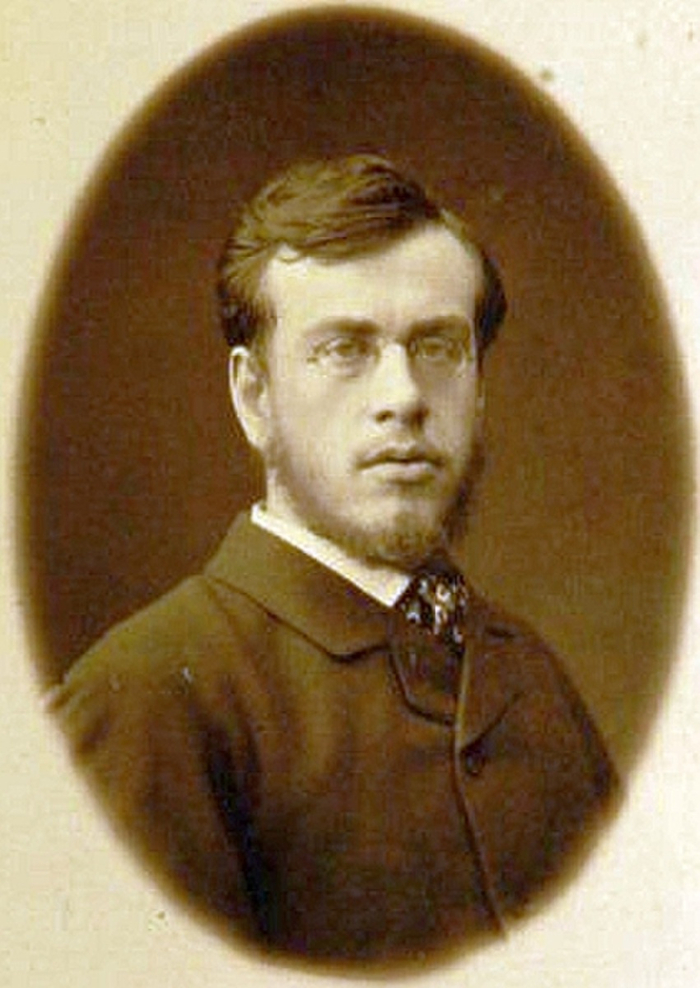

(фотография Сергея Толстого 1984 года, впоследствии Сергей Львович станет одним из первых композиторов и музыкальных этнографов России. Умер в 1947 году в Москве в возрасте 84 лет)

В дни пребывания на мызе Утешенье Толстой уже на второй день посетил окрестные деревни и завёл дружбу с единственно грамотным на всю округу крестьянином из деревни Выбут Емельяном Ивановичем Барченковым.

Примечательно, что после возвращения домой Толстой ещё долго переписывался с Барченковым. Он попросил крестьянина выслать в Ясную Поляну свою автобиографию и дневник жизни своей семьи и дал при этом все необходимые указания, как и что нужно писать. Из писем Е. И. Барченкова Лев Николаевич узнавал о многих сторонах крестьянской жизни - рекрутстве, сватовстве, обыденных крестьянских расходах, заботах, хлопотах, работе, еде, распорядке дня, даже о медведе, который совершал набеги на скот, и о пожаре в соседней деревне. Рассказал Емельян Толстому и о жизни своего тестя-старообрядца, что очень интересовало писателя.

В годы войны усадьба сгорела и больше не восстанавливалась.

В 70-е годы прошлого столетия учениками близлежащей школы был расчищен усадебный парк, а в 1981 году на мызе в глубине леса была поставлена уютная избушка с полатями и печкой-голландкой, долгое время служившая прибежищем для туристов и охотников.

Теперь избушка разобрана на дрова, парк зарос, дороги к бывшей усадьбе заросли и только из редких книг и рассказов можно узнать, что когда-то здесь гостил сам Лев Толстой. Да, возможно, старый дуб, к которому прибита памятная табличка, помнит великого писателя.

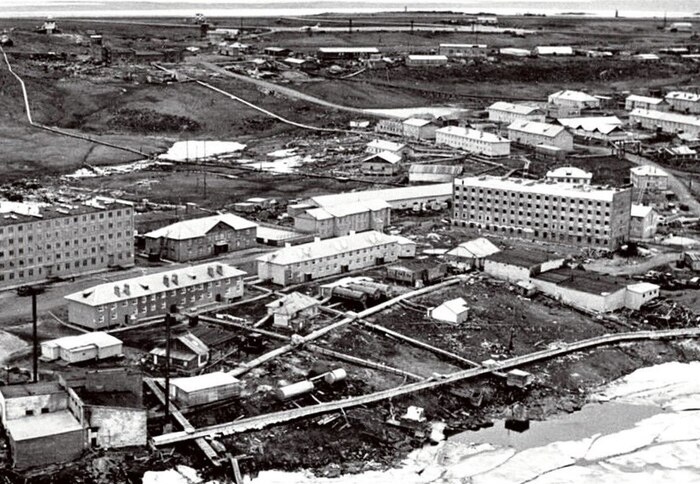

Диксон: от арктического форпоста до забытого края

История Диксона началась официально в 1934 году, а своё имя он получил ещё в XIX веке — от шведа Норденшельда, назвавшего небольшой остров в честь спонсора экспедиции Оскара Диксона. При этом швед ошибочно считал себя первооткрывателем: русские моряки из Великой Северной экспедиции побывали здесь ещё в 1738 году.

Настоящая судьба Диксона сложилась в советское время. Арктические льготы и высокие доходы притягивали сюда людей, и к 1980-м в посёлке на льдином краю страны жили пять тысяч человек.

Сегодня же Диксон — почти покинутое поселение, где лишь ветер напоминает о временах романтиков, покорявших суровый Север.