Ученые Пермского Политеха разработали новую модель для точного прогнозирования добычи нефти в трещинных коллекторах

Движение нефти в горной породе осуществляется по порам и трещинам, причем во втором случае оно является основным для коллекторов соответствующего типа. В таких месторождениях сосредоточено от 30 до 50% общемировых запасов углеводородов. С падением пластового давления трещины могут смыкаться, что приводит к резкому снижению проницаемости и, как следствие, падению добычи нефти. Классические гидродинамические модели часто не учитывают этот эффект, что приводит к значительным погрешностям в прогнозных гидродинамических расчетах. Ученые Пермского Политеха разработали подход по созданию гидродинамической модели, позволяющий учесть, как давление влияет на свойства пласта.

Статья опубликована в журнале «Записки Горного института», т. 271, № 16217, 2025.

Геологическое и гидродинамическое моделирование – ключевой инструмент в разработке нефтяных месторождений. Оно позволяет определять оптимальные места бурения, прогнозировать динамику технологических показателей работы скважины во времени с учетом изменения давления, процессов закачки воды и других факторов. Точные модели помогают избежать ошибок в планировании и увеличить коэффициент извлечения нефти.

Для адекватного моделирования важно учитывать реальные физические процессы, протекающие в пласте. В трещинных карбонатных коллекторах (известняках, доломитах и др.) трещины играют ключевую роль в процессе фильтрации. Они значительно увеличивают проницаемость породы, но их состояние нестабильно: при изменении напряжений в пласте трещины могут смыкаться, что отрицательно влияет на добычу. Этот эффект характерен для крупных нефтеносных регионов, таких как Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Мексика, Вьетнам, а также для ряда месторождений в России (Прикаспийская впадина, Восточная и Западная Сибирь, Урало-Поволжье, Северный Кавказ).

Стандартные модели не способны полноценно учитывать влияние пластового давления на проницаемость трещин. Это может привести к неточным прогнозам и ошибкам в проектировании разработки месторождений.

Методика, разработанная учеными Пермского Политеха, учитывает эффект смыкания трещин, что делает прогнозы более надежными и приближенными к реальной ситуации. Исследование предлагает новый способ оценки проницаемости трещиноватых коллекторов, который трудно было реализовать старыми методами. Ученые использовали методы машинного обучения для анализа трехмерных сейсмических данных. Этот подход позволяет получить более точную картину того, как пласт будет вести себя в будущем.

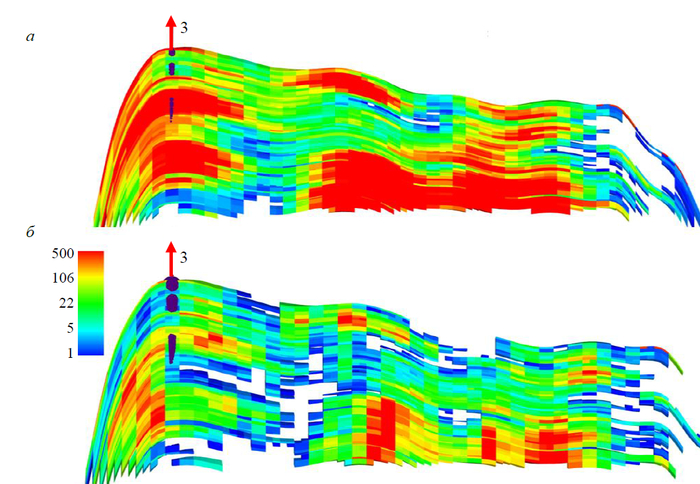

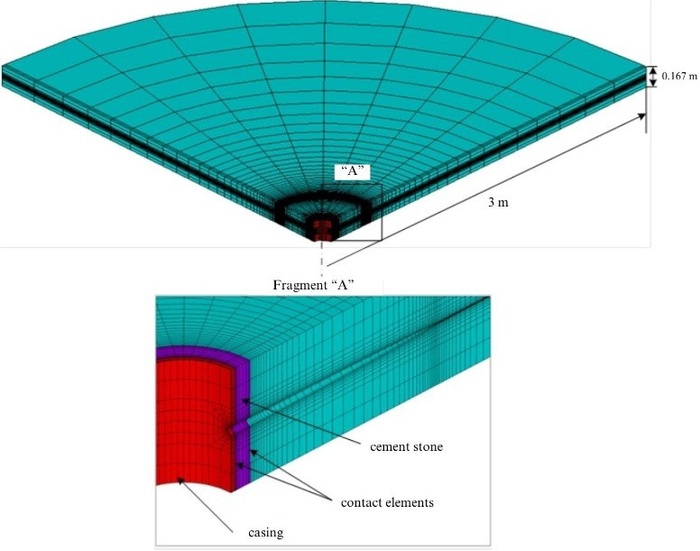

Процесс построения модели по новой методике включает несколько этапов. На первом происходит анализ данных по изменению добычи нефти и давления в пласте, что позволяет выявить зоны с наибольшей изменчивостью проницаемости. Второй этап – создание компьютерной геомеханической модели, которая визуально показывает структуру пласта, распределение пород и зоны разломов. С ее помощью рассчитываются напряжения и их влияние на состояние трещин. На третьем определяется проницаемость – для этого используются методы машинного обучения, 3D сейсмика и результаты геомеханического моделирования, что позволяет учитывать вклад в общую проницаемость разнонаправленных систем трещин. Наконец, четвертый этап включает создание гидродинамической модели, которая учитывает динамические изменения свойств пласта.

– Интегрированное моделирование с учетом геомеханики и методов машинного обучения позволяет получить более точные прогнозы и лучше понять поведение пласта, – отмечает Денис Шустов, ведущий научный сотрудник кафедры «Маркшейдерское дело, геодезия и геоинформационные системы» ПНИПУ, кандидат технических наук.

Новая модель была реализована в специализированном гидродинамическом симуляторе tNavigator на данных одного из крупных карбонатных месторождений. Традиционные модели предсказывали восстановление давления в ряде скважин, но в реальности этого не происходило. Например, на одной из скважин за 4 года добыча жидкости упала с 80 до 20 м³/сут. Согласно классическим представлениям, давление должно было возрасти. Но в действительности в окрестностях данной скважины трещины сомкнулись, что привело к снижению добычи при неизменном пониженном пластовом давлении. Разработанная модель корректно учла этот эффект.

– Наш подход позволил значительно точнее предсказывать изменение пластового давления и добычи. Это дает возможность более эффективно управлять разработкой месторождений и снижать эксплуатационные риски, – поясняет Сергей Якимов, ведущий научный сотрудник кафедры «Маркшейдерское дело, геодезия и геоинформационные системы» ПНИПУ, кандидат технических наук.

Модель, созданная учеными Пермского Политеха, обеспечивает более точное соответствие прогнозных расчетов с реальными данными. Это позволяет оптимизировать разработку месторождений, грамотно планировать мероприятия по поддержанию пластового давления и учитывать динамику изменения трещинных коллекторов, что в итоге снижает риск того, что количество извлеченной нефти из пласта окажется ниже запланированного, и повышает надежность проектных решений нефтедобычи.