«Ты не такой страшный, как говорят», или тернистый путь Бигби Волка

Бигби Волк - едва ли не самый многогранный и противоречивый герой из всех, что мне довелось встретить. Его путь - отнюдь не геройская или злодейская протоптанная тропа, а извилистая череда испытаний, неоднозначных решений и неудач. Его история оставляет после себя множество вопросов и неозвученных мыслей. Об этом пути Зверя, пытающегося забыть своё прошлое и найти себя, сегодня и пойдёт речь.

Давным-давно в уже ныне забытых Родных Землях жил Большой и Страшный Серый Волк. Зверь, чья история повернулась совершенно иным образом.

- Эпиграф

Примечание: Весь текст - субъективное мнение автора, подкреплённое впечатлениями от игры и интересными деталями, которые я подчеркнул в ходе изучения темы. Я не претендую на объективность и просто рассказываю о том, что мне нравится. В тексте намеренно делается упор на более милосердные выборы в характере Бигби, потому что через них его история мне кажется более интересной.

Его основная цель - скорее передать атмосферу и эстетику протагониста и мира Fables в целом, так что не ищите здесь глубокой аналитики. Также здесь намеренно не упоминаются события последних арок комиксов, связанных с Дарком во избежание особо опасных спойлеров и для сохранения красивого финала.

Присаживайтесь поудобнее - дорога будет долгой

Глава 1: Большой и Страшный Серый Волк

Начнём издалека

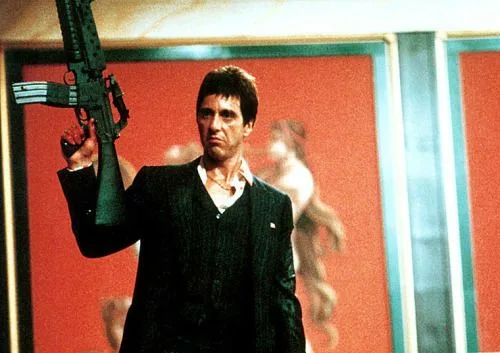

Когда-то давно Сказания жили в Родных Землях. И главным их страхом был Большой и Страшный Серый Волк.

Мучитель трёх поросят, пожиратель людей, губитель деревень и охотник на Красную Шапочку. Зверь, которого боялись все без исключения и только бесстрашный дровосек смог дать отпор этому ужасному существу.

Но почему этот волк был настолько злым и жестоким?

Ответ кроется в детстве

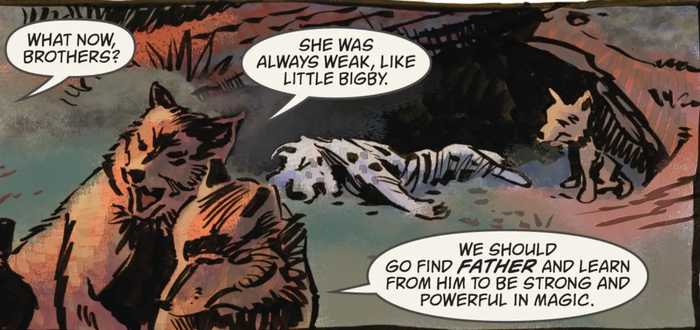

Большой и Страшный Серый Волк

Наш Бигби является сыном Северного Ветра - могучего древнего духа, чья сила практически безгранична, и волчицы Зимы

Проведя вместе несколько сезонов, Зима родила от него семерых волчат. Шестерых сильных и быстрых. И последнего - слабого и немощного. Этим последним и оказался Бигби

Через время Северный Ветер устал от общества волчицы и покинул семью.

Бигби остался наедине с матерью и братьями.

Они не любили его и всячески задирали за его слабость. Зима же не могла защитить сына, так как впала в горе из-за разбитого сердца. Вскоре она скончалась.

Шестеро братьев во что бы то ни стало решили найти своего отца и тут же отправились на его поиски. Но последний, самый слабый, волчонок остался, чтобы попытаться защитить тело матери от стервятников.

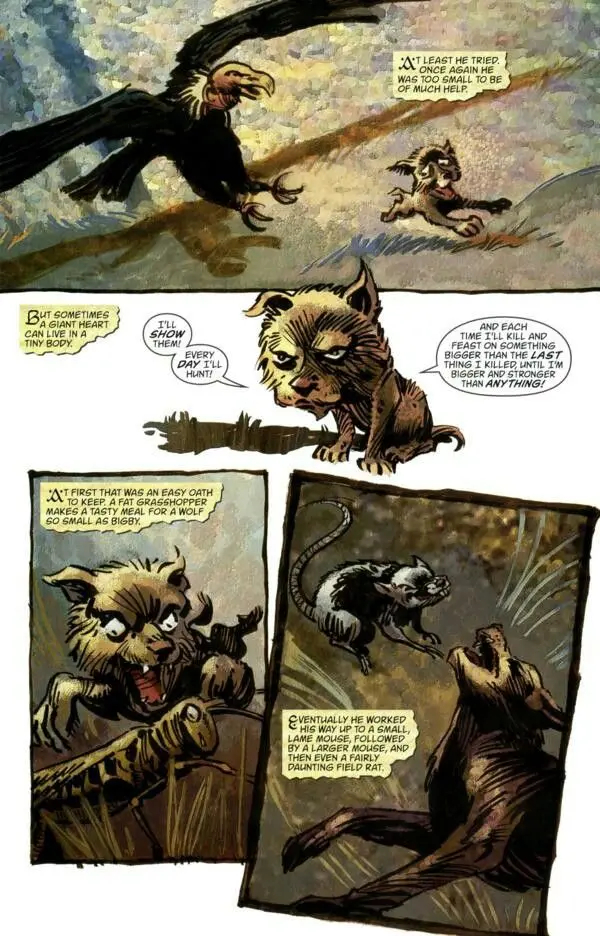

Но, разумеется, сил маленького Бигби было недостаточно. И в тот день он поклялся, что с каждым днём будет становиться сильнее и каждый день его жертв будет больше, чем в предыдущий.

Так и началось становление Большого и Страшного Серого Волка

Бигби становился всё сильнее

Вскоре, его добычей стали люди, а после и целые деревни и армии. Он превратился в Бич Родных Земель. Того, кого все боялись и сторонились. Он вырос, окреп и даже пытался отыскать и убить своего отца за то, что по его вине погибла его мать, но безуспешно. После многочисленных поражений от Северного Ветра, Волк избрал путь одиночки и начал блуждать по Родным Землям. Так бы и продолжались его скитания, пока в один день он не встретил ту, кто изменила его жизнь.

Бигби встречает Белоснежку

И тут волчье сердце начинает биться по-новому. Он влюбляется в неё. Её запах он запомнит навеки. Большой и страшный волк-одиночка наконец находит ту, кого он готов защищать. Ту, ради которой он готов жить.

Через эту предысторию мы видим, что Бигби в прошлом был жестоким и ужасным. Но также мы видим, что на самом деле, внутри Большого и Страшного Серого Волка до сих пор теплится маленький и сломленный волчонок, боящийся мира вокруг. Эта деталь, как и любовь к Белоснежке, даёт нам понять, что за маской убийцы скрывается чувственная, тонкая натура, боящаяся показать свою душу.

И именно этому будет посвящена его история.

Глава 2: Шериф

После падения Родных Земель под гнётом Империи, Бигби вместе с остальными Сказаниями отправился в мир людей. Но поначалу он решил остаться одиночкой и долго скитался по Европе.

И здесь нам открывается вторая важная деталь его образа - он Зверь. Если большинство оборотней - это люди, обращающиеся в волков и их основной мотив - как остаться человеком и не поддаться зверю, здесь же мы видим ровно обратную историю.

Бигби - Волк. Он жил в Родных Землях по звериным инстинктам и продолжал следовать им в мире людей. Он не умеет жить как человек - любить, общаться, быть частью общества. Даже влюбляется он "по запаху", а не по зову сердца.

Он бы и остался волком-одиночкой и продолжал бы жить в лесах. Но в его жизни снова появляется та, ради которой он готов на всё.

Бигби находит Белоснежка и предлагает ему должность шерифа в Фейблтауне - новой общине для Сказаний. По её словам никто не подходит для этой роли так, как он. Сильный, умный, жёсткий и обладающий сверхчеловеческим нюхом, Бигби станет идеальным шерифом.

И Волк соглашается. Но не из желания измениться и исправить ошибки прошлого, а потому что его попросила она. Бигби соглашается начать новую жизнь именно из-за Снежки. Ведь она - единственное, что ему дорого.

И этот нюанс очень важен. На этом этапе мы видим, что Бигби пока ещё руководит в первую очередь почти слепая любовь, а не принципы чести или что-то иное. Он всё ещё зверь и следует своим внутренним инстинктам, а не человеческим идеалам.

И Фейблтаун должен это изменить

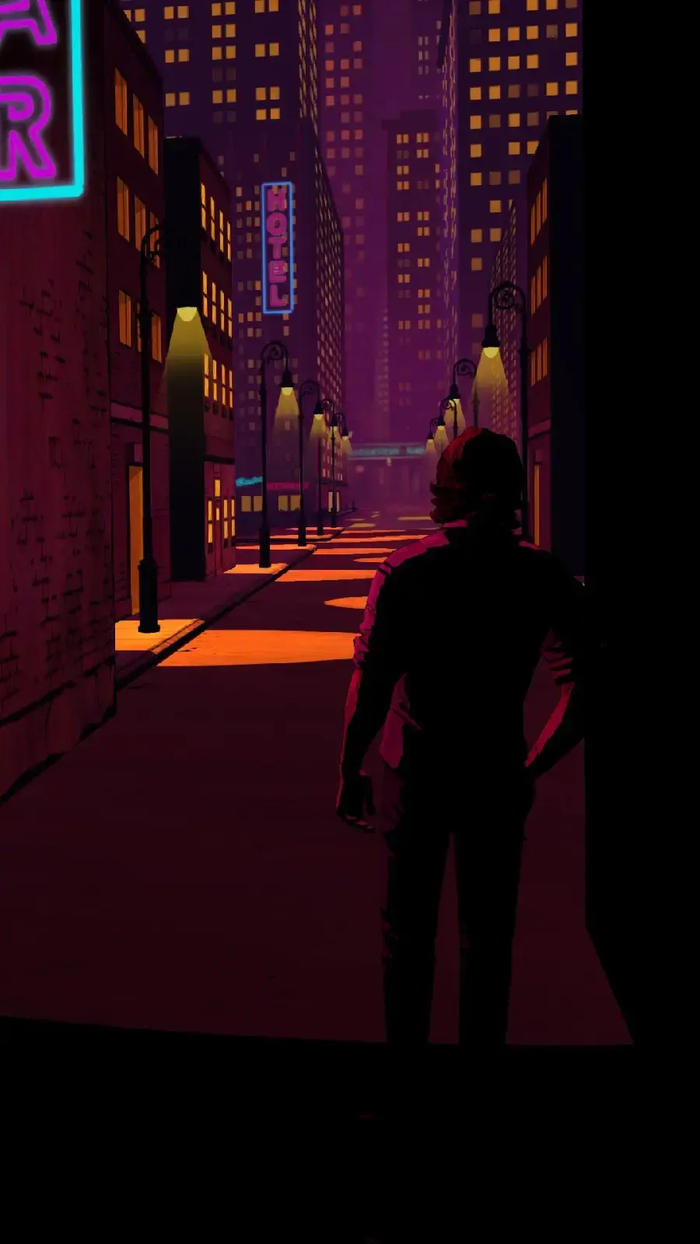

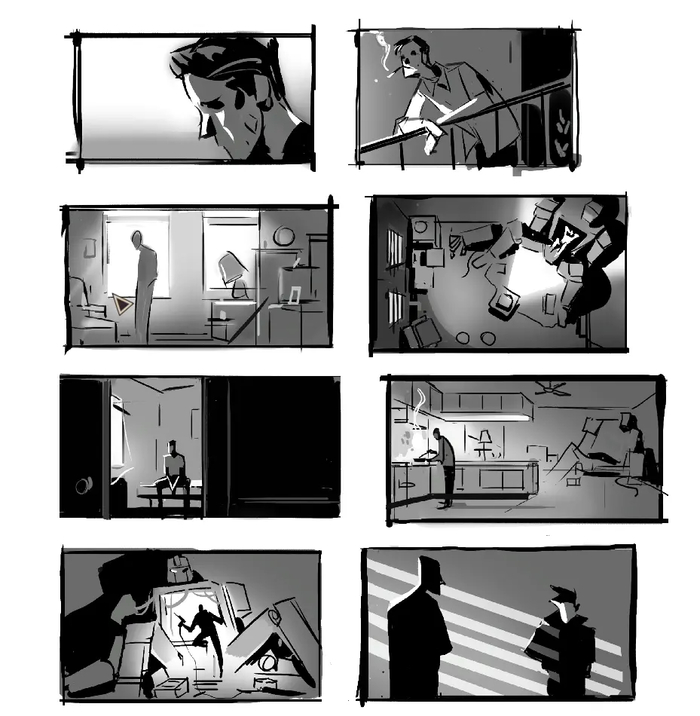

Волк переезжает в Фейблтаун и при помощи Снежки и ликантропного ножа обретает человеческую форму и здесь начинаются события интерактивного кино от TellTale "The Wolf Among Us".

Этот этап его жизни нам известен лучше всего и является, как по мне, самой интересной частью его истории.

Бигби учится жить в новом для себя мире и обличии и впервые начинает видеть и осознавать ошибки своего прошлого, которые до этого не замечал.

Другие Сказания относятся к нему с опаской и недоверием. Кто-то просит помощи, кто-то ненавидит, а кто-то боится. Но нам ясно одно - он всё ещё чужой.

И на протяжении игры мы сможем помочь ему это исправить.

Выбор, каким Бигби будет - жестоким или милосердным, ложится на плечи игрока.

Если мы будем чаще давать волю Зверю - шерифа продолжать бояться и не доверять ему.

Но если мы решим быть более милосердным, перед нами откроется совершенно новая сторона его характера. Человеческая. Волк будет учиться открываться, заводить друзей и доверять другим. И важную роль в этих изменениях сыграют трое персонажей.

Колин - один из трёх поросят, чей дом Бигби уничтожил ещё на Родных Землях.

Ныне он живёт в его квартире в отместку за прошлые события. И через взаимодействие с ним Бигби начинает понимать, какие жестокие поступки он совершал раньше. Волк сближается с ним и впервые называет кого-то другом. Он даже может отказаться отправлять его на Ферму, идя наперекор законам. Пелена одиночества начинает понемногу спадать.

Дровосек - главный враг Бигби в Родных Землях. Их противостояние длилось сотни лет. Но в Фейблтауне оно наконец может затихнуть.

Если Волк решится забыть старые обиды и узнать своего давнего врага поближе, окажется, что у них довольно много общего, а их первая встреча - скорее случайность, нежели целенаправленный конфликт.

Дровосек хотел ограбить Красную Шапочку, а Волк просто невовремя повернулся под руку.

И в ходе сюжета Вуди откроется нам как такой же во многом сломленный человек, мечтающий о покое.

Их дружба - показатель того, что Бигби учится отпускать прошлое и заживлять старые раны. Даже такие большие, как Дровосек

И замыкает эту тройку героиня, которая первая озвучивает ключевую мысль в становлении Бигби Волка - Вера

Девушка, которую шериф спасает от Дровосека в самом начале игры. Вроде бы простое дело, не несущее за собой чего-либо. Но именно она говорит важнейшую фразу всей игры и всей истории Бигби

You're not as BAD as everyone says you are

— Вера

Я оставил цитату в оригинале, чтобы лучше прочувствовать её смысл.

Бигби ведь неспроста так зовут - это сокращение от "Big BAD Wolf" - Большой Злой Волк. Это имя он получил от своих братьев в усмешку. Со временем оно стало олицетворять правду.

Но теперь, кто-то впервые озвучивает мысль, что Бигби не такой плохой, как о нём говорят. Эта фраза, которая позднее повторяется Нериссой - девушкой, которой Бигби также помогает на протяжении игры, является важнейшей мыслью всего повествования и накрепко оседает как в голове Волка, так и в голове игрока.

Фейблтаунская история Волка пересечётся ещё с множеством персонажей, встреча с которыми позволит открыть его человеческую сущность. Будь то сохранение дерева тетушки Гринлиф, чтобы бедные Сказания могли покупать Чары или помощь Красавице в её отношениях с Чудовищем. Суть у этих событий одна - Бигби становится Человеком.

С Колином, Дровосеком, Верой, Гринлиф и другими он начинает руководствоваться не инстинктами и собственным подсознанием, а глубоко человеческими идеалами - дружбой, состраданием, долгом.

Идя по пути милосердия, мы видим как некогда Страшный Зверь наконец обретает себя.

И важнейшее, что обретает Бигби на этом пути - то, что помогает ему не сломаться и несмотря ни на что идти дальше, то, что зажигает его сердце вновь - любовь. Любовь к той, без кого не было бы этой истории.

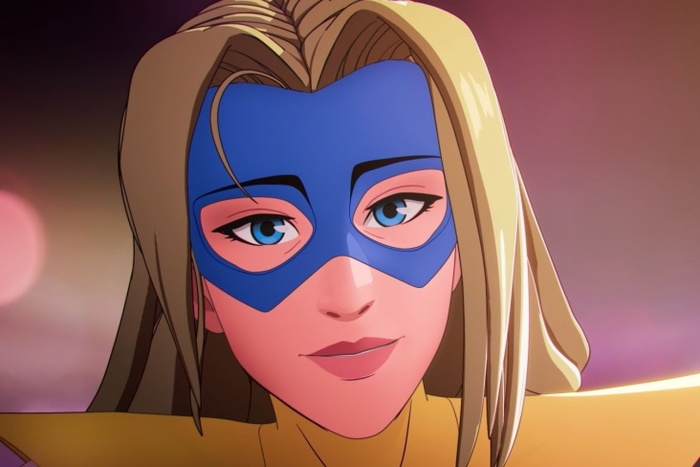

Снежка

На протяжении всего пути, Белоснежка всегда находится где-то рядом.

Она помогает Волку в расследовании и даже спасает ему жизнь. Она - вечный маяк того, куда стремится Бигби.

Она - та, кто помогает ему не забыть, ради чего он выбрал этот путь.

В конечном итоге их во многом сложные отношения получают прекрасный финал в комиксах

Глава 3: И жили они долго и счастливо

История TWAU подходит к концу. Расследование завершено, на улицах Фейблтауна стало спокойнее, а наш Бигби наконец становится своим в этом новом для себя мире. Другие Сказания начинают видеть в шерифе не монстра, которого они боялись когда-то, а того, кто действительно может их защитить. Сердце Волка теплеет к другим и пускай ему не удаётся спасти всех, он совершает главное - меняется.

В его голове помимо звериных инстинктов, которые он учится контролировать, поселяются милосердие, сострадание, честь и множество других человеческих чувств. Но это - лишь начало его изменений.

И финальный аккорд его истории предстаёт перед нами в комиксах

(ВНИМАНИЕ, ДАЛЬШЕ БУДУТ СПОЙЛЕРЫ К КОМИКСАМ "FABLES". Если не хотите знать чем всё закончилось - переходите сразу к итогам)

На их страницах Бигби в полной мере раскрывается, как человек.

Он собирается с силами и признаётся в любви к Белоснежке и учится искренне любить.

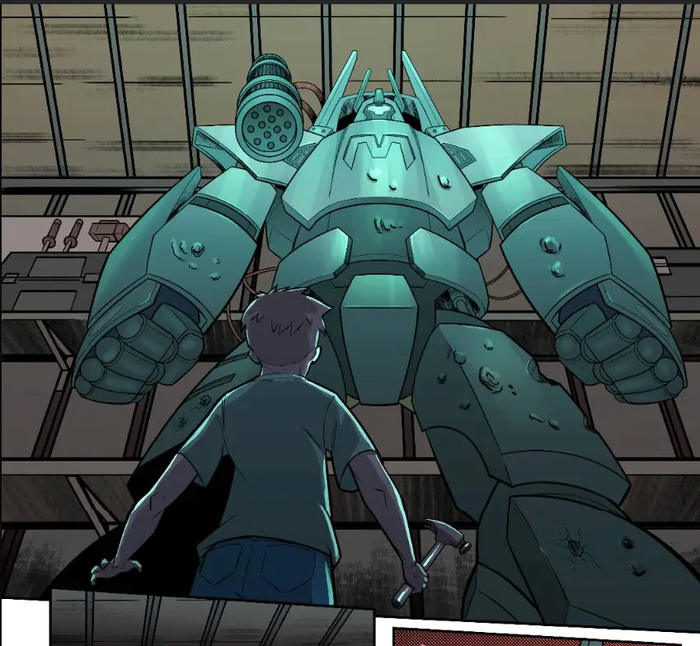

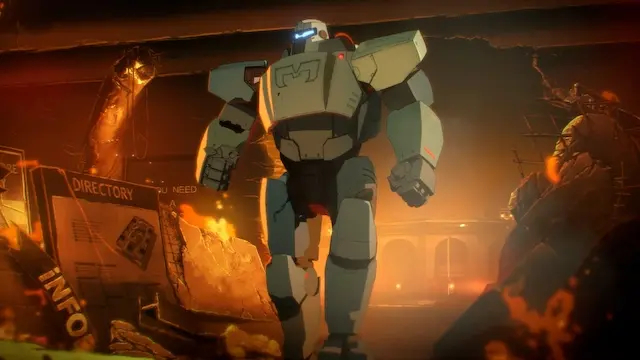

Важнейший момент в его истории наступает тогда, когда к воротам Фейблтауна подступает главный враг - тот самый, захвативший Родные Земли и жаждущий только большего. Но на этот раз Сказания готовы дать отпор.

И теперь, у них есть Защитник. Тот Зверь, который некогда сторонился каждого проходящего мимо и хотел лишь убивать, теперь готов защищать. Защищать свой дом и тех, кого любит.

Это - пик Бигби Волка. Отныне перед нами предстаёт не одинокий шериф, а герой.

Он поборол свою тьму и нашёл дорогу к свету. Свету, где человек и непобедимый зверь сливаются воедино.

И в конце этого света - Белоснежка, в чьих глазах просыпается любовь.

Спустя множество пережитых событий, они наконец вместе.

И теперь Бигби становится не только шерифом и стражем, но и отцом.

У некогда одинокого и сломленного странника вновь появляется семья. Но теперь он способен не только защитить её, но и стать учителем, наставником, которого у него никогда не было.

И здесь история Волка наконец подходит к концу.

Его путь был полон ошибок, неудач и сложных выборов, которые в конечном итоге изменили его, открыли самые потаённые уголки его души и сделали монстра кем-то по-настоящему великим. И это прекрасно.

Итоги

Я обожаю Бигби Волка.

Я ещё никогда ранее не встречал героя, который бы настолько глубоко запал мне в душу и который раскрывается не через сложные моральные выборы или важные события, а через состояния и робкие моменты тишины. Его история и мир, в котором он живёт ощущается как-то по-особенному тепло. Мрачный нео-нуар хоть и порой давит своей тяжестью, но всё равно в какой-то мере тоже становится домом.

Я искренне надеюсь что вам понравилась эта работа, где я постарался передать эту прекрасную атмосферу. Я намеренно опустил множество интереснейших сюжетных арок как игры, так и комиксов, так как очень советую вам самим ознакомится с ними. Это замечательные произведения, полные драмы и эпика, которые завлекли меня на множество вечеров.

Спасибо за внимание и спите спокойно, ведь сегодня на страже - Большой и Страшный Серый Волк.