Туристы часто приезжают посмотреть именно на «мёртвые» населённые пункты, напоминающие города после страшной катастрофы

Они погибали от истощения, переохлаждения и обморожений

В Магаданской области заключённые ГУЛАГА, а затем вольные поселенцы без права выезда с территории, создали буквально всё. Они строили дома и дороги, работали в геологоразведке и добыче полезных ископаемых. А началось всё с организации государственного треста «Дальстрой».

Тресту поручили разработку, поиск и разведку золоторудных месторождений на территории Ольско-Сеймчанского района Дальневосточного края, а также строительство автомобильной дороги от бухты Нагаева до района золотодобычи. Золото на Колыме к тому моменту уже вовсю добывали, однако появились данные о поистине огромных запасах драгоценного металла. Инфраструктуры в регионе не было: ни дорог, ни портов, ни населённых пунктов. Создать всё это нужно было быстро и дешёво, поэтому «Дальстрой» использовал почти исключительно бесплатную рабочую силу — заключённых. По всей территории Магаданской области открыли сотни лагерей, и затем на местах их дислокации уже вырастали населённые пункты, а между ними строили дороги.

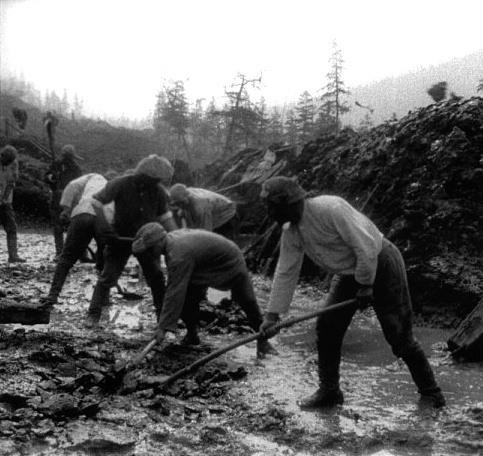

Заключённые делали всё вручную, работали в любую погоду: строительство, вырубку лесов, добычу полезных ископаемых не останавливали даже в морозы за минус 60. Этим объясняются и огромные человеческие потери: люди погибали от истощения, переохлаждения и обморожений, умирали от болезней, которые в лагерях толком не лечили.

Только по плану

«Дальстрой» имел свой «план», спускаемый сверху, и строго ему следовал. Мало того, желавшее выслужиться начальство всячески старалось выполнить план с опережением — разумеется, ценой чьих-то человеческих жизней. Такой подход касался не только строительства. С 1934 года горнодобывающая отрасль «Дальстроя» перешла от старательской системы разработки золотоносных месторождений к промышленной.

Суть процесса — использование бригад по 100, 150 и 200 человек, с жёстким внутренним разделением труда на те или иные производственные операции. Абсолютное большинство рабочих, выполнявших наиболее сложные и трудоёмкие работы на приисках, составляли заключённые. Если в 1932—1936 годах первостепенной задачей «Дальстроя» было построить трассу до приисков, и основная масса заключённых была направлена для решения этой проблемы, то последующие годы они работали, главным образом, именно в системе горнодобывающих предприятий, на добыче золота. Основную массу заключённых после постройки дорог до колымских приисков направляли осваивать золотосодержащие месторождения. Орудия труда всё те же — кирки и лопаты. Все воспоминания заключённых того времени примерно одинаковы: было очень холодно, постоянно чувствовали голод и усталость, но отказаться от работы было нельзя, любая заминка жестоко наказывалась — зеков избивали, лишали и без того скудного пайка. По лагерным нормам, заключённому полагалась одна банка тушёнки в неделю и весьма ограниченное количество хлеба ежедневно.

«Лагерный порядок поставлен так: заключённый Иван должен срубить и напилить 7,5 кубометров леса в день, или выполнить соответствующее количество другой работы. Все эти работы строго нормированы, и нормы напечатаны в справочниках. Этот Иван получает своё дневное пропитание исключительно в зависимости от количества выполненной работы. Если он выполняет норму целиком, он получает 600 грамм хлеба. Если не выполняет, получает 500, 400 и даже 200 грамм. На энном в лагпункте имеется тысяча таких Иванов, следовательно, энский лагпункт должен выполнить 7 500 кубометров. Если эта норма выполнена не будет, то не только отдельные Иваны, но и весь лагпункт в целом получит урезанную порцию хлеба. При этом нужно иметь в виду, что хлеб является почти единственным продуктом питания, и что при суровом приполярном климате 600 грамм обозначает более или менее стабильное недоедание, 400 — вымирание, 200 — голодную смерть», — писал репрессированный публицист Иван Солоневич.

Как силами заключенных с Колымы Советский Союз подготовился к войне

Этот крайне негуманный подход однако оказался очень действенным: непроходимая тайга за несколько лет превратилась в регион со своими дорогами, населёнными пунктами, множеством участков золотодобычи. Так газета «Колымская правда» в одном из своих номеров за 1934 год рассказывала о «штурме» перевала «Дунькин пуп», расположенного на 218 километре трассы:

«Сюда брошены лучшие части строителей. Рабочие коллективы „Рассвет Колымы“, „Горный борец“, „Вторая пятилетка“ и соревнующийся с ними „Ответ второй пятилетке“ показали немало образцов победы над тайгой. Их сняли с других участков и бросили на штурм „Дунькиного пупа“. И дело идёт. Каждый день ложатся новые десятки метров, добываемые в тяжёлом труде. От 112 до 135% нормы — вот пределы, в которых колеблется производительность этих боевых бригад… Дни „Дунькиного пупа“ сочтены. Четыре километра прочного дорожного полотна обовьют его в начале июля».

Под «рабочими коллективами», упомянутыми газетой, конечно, понимались бригады заключённых. Они же строили те посёлки, которые появились вдоль неё: Палатку, Атку, Мякит и другие. Летом 1932 года заключёнными и вольнонаёмными специалистами были введены в эксплуатацию первые 30 километров трассы «Колыма» и 90 километров зимника. Остальные 1042 километра до Усть-Неры строились до 1953 года. Такие невиданные темпы — это, конечно, успех системы, ведь в удалённом, климатически суровом, необустроенном регионе строить что-либо крайне дорого и тяжело. Однако цена этого успеха, как пишут современные историки, преступна: в лагерях «Дальстроя» в 1940 году содержалось 176 700 заключённых, из них около половины были репрессированы необоснованно по политическим мотивам. Более 11 000 безвинных человек в конце 30-х годов были расстреляны. Ежегодно от невыносимых условий труда и быта погибало до 15% лагерного контингента.

К концу 1940 года «Дальстрой» стал крупнейшим в СССР производственно-репрессивным подразделением советской системы тоталитаризма. Он успешно выполнил поставленные Сталиным задачи: руками заключённых и вольнонаёмных на Колыме в 1932—1940 годах было добыто 350 тонн золота. Оно позволило советскому государству покупать за рубежом необходимое промышленное оборудование, создавать мощный военный потенциал. Можно без преувеличения сказать, что без золота «Дальстроя» в довоенный период Советский Союз не смог бы в столь короткий срок стать индустриальной державой и подготовиться к Великой Отечественной войне.

С периодом, когда добыча золота шла в относительно свободном режиме (перед каждым старателем ведь не поставишь наблюдателя и охранника), связано множество легенд. Самая знаменитая и загадочная — история о пропаже золота, добытого в 1928 году Первой Колымской экспедицией под руководством талантливого и очень известного в регионе геолога Юрия Билибина. Оказывается, нашёлся человек, который смог украсть целых 20 килограммов экспедиционного золота, и не просто украсть, но и ещё надёжно спрятать. Правда, воспользоваться этим сокровищем ему так и не пришлось: в итоге удачливого вора отправили этапом в Магадан, а оттуда на Соловки, где его ждал расстрел. Однако перед смертью он успел рассказать одному из заключённых о координатах и приметах того места, где спрятал украденное. Тот искал, но не нашёл. Легенда эта очень привлекательна для кладоискателей, которых, надо сказать, в прошлые времена на Колыме было не мало. Однако, согласно официальным отчётам, билибинской экспедиции удалось добыть не более трёх килограммов золота, часть из которого была обнаружена совершенно случайно — в тайге, в банке из-под какао.

А вот что рассказывал, вернувшись в Москву в 1947 году, колымский старатель по прозвищу дядя Вася: «Мыли мы золото на прииске Галимый. Инструмент — кайло да лопата. Пока план сдачи металла не выполнишь, бригаду из забоя не выпускают, пусть хоть все погибнут на месте. Я же стал сверх плана золото не сдавать, а припрятывать. Раз в неделю зеки отдыхали, а я доставал из тайника свои заначки и сдавал. У меня там, в заветном месте, осталось лежать килограмма три золотяшки. Вот умрёт Сталин, вернусь на Колыму, найду свой клад и буду богатым!..». Но, говорят, сам дядя Вася так и не добрался до заветного прииска и умер в обыкновенной коммуналке. Или ещё одна легенда для кладоискателей: на колымском прииске Бурхала в 700 километрах от Магадана, на глубине около 100 метров, лежит ведро, полное золота. Весит клад почти 200 килограммов и стоит несколько миллионов долларов. Оставили это богатство в зоне вечной мерзлоты вскоре после Великой Отечественной войны заключённые. Якобы так случилось, что зеки разрабатывали богатейшее золотоносное месторождение в монолите земли, схваченной льдом на глубину до трёх метров. План перевыполнялся — жила оказалась вдвое богаче знаменитых месторождений. Излишки добытого потихоньку сбрасывали в укромном месте в обыкновенную лохань. Мерзлотные воды постепенно затапливали штольню. Бадью всякий раз успевали перепрятать. Но однажды от такого хлынувшего потока рабочие едва унесли ноги. Так и осталось ведро с драгметаллом в глубине колымских руд.

Далеко не всегда известны имена тех, кто внёс большой вклад в развитие Колымы. В регионе образовалось целое движение энтузиастов, которые стремятся сохранить память о репрессированных на Колыме во времена ГУЛАГа.

В магаданском книжном издательстве «Охотник» выпустили книгу бывшего заключённого Дмитрия Березского «Жизнь простого человека». В ней истории тех, кто когда-то создал на Колыме всё. Рядом с известными героями, такими как персонаж Олега Куваева Николай Чемоданов, люди, о судьбе которых и сейчас узнают только из свидетельств очевидцев. Один из них — Александр Балушев — бывший заключённый, затем вольный поселенец и опытнейший геолог. Но имя Балушева не упомянуто ни в одном из отчётов. Меж тем, он — человек с ампутированными после обморожения руками возглавлял геологические поиски на крупных месторождениях Колымы. — Помните, сталинское «незаменимых людей нет». Но в данном случае его не заменяли, представляли каких-то помощников по той самой причине, что он был незаменим, — рассказывает директор магаданского издательства «Охотник» Павел Жданов. — И открытие, кстати, Омчакского золоторудного узла — это во многом заслуга Балушева. Он естественно должен был, если бы не был заключённым, стоять в ряду тех людей, которые получили Сталинскую премию. В издательстве нет даже фотографии Балушева, здесь сейчас ищут хоть какую-то дополнительную информацию об этом человеке. Помогает с поисками интересующийся историей Колымы житель посёлка Ягодное Иван Паникаров. Многое, говорит он, уже не восстановить.

У многих заключённых ГУЛАГа нет даже своих могил. По всей трассе «Колыма» сейчас стоят безымянные кресты — единственное, что напоминает о давних захоронениях.

Люди без прошлого

Многие посёлки, которые строили как раз заключенные, сейчас закрыты: месторождения золота, находившиеся рядом с ними, отработаны, и в существовании населённых пунктов, как сейчас говорят, нет целесообразности. Не стало Мякита, Эльгена, Кадыкчана и других. Население Магаданской области ещё в 70−80-е годы прошлого века насчитывало 300 тысяч человек, сейчас — меньше 150 тысяч. На Колыме сейчас живут тысячи потомков бывших заключённых, но и они далеко не всегда знают что-то о своих родных и близких. Жительница Ягодного Ольга Никишова родилась в женском лагере в уже несуществующем посёлке Эльген. Её мать была заключённой, отец недавно освободился. Но обо всём этом она узнала совсем недавно. — Я обратила внимание в первый раз, когда получала паспорт в 16 лет, — рассказывает Ольга. — Думаю, а почему у меня свидетельство о рождении выписано 54-ым годом? Мать мне сказала, что некогда в 52-ом оформлять его было. И добавляет: «Ты, когда поступила в институт, прислала телеграмму, а мы с отцом порвали справки об освобождении, потому что боялись». Отец Ольги Анатолий Кошеленко умер ещё в 70-е годы прошлого века. Она до сих пор ищет хоть какую-то информацию о его прошлом. Знает только, что отец в годы войны был сыном полка, воевал наравне со взрослыми в танковой роте.

Таких историй, говорит Иван Паникаров, тысячи. В одном из бараков ныне несуществующего посёлка Эльген жила Зинаида Гинзбург. Название посёлка поэтесса перевела с якутского как «мёртвое озеро». Там она провела почти 10 лет. В Эльгене был женский лагерь, в который старались свозить всех беременных заключённых. Поэтому совсем рядом — детское кладбище. Большинству похороненных детей нет даже года. О судьбе их родителей тоже почти ничего неизвестно. Это огромная проблема, говорит Паникаров. Он уже много лет помогает репрессированным и их потомкам, делает запросы, собирает документы, добивается реабилитации. Музей, посвящённый истории ГУЛАГа, историк организовал в собственной квартире в посёлке Ягодное. Здесь около 30 тысяч экспонатов — фотографии, орудия труда, личные вещи.

Источник: https://dv.land/history/zolotoe-koltco-kolymy