По итогам Первой мировой войны развалились Российская и Австро-Венгерская империи, а на их обломках стали возникать новые государства. Естественно, возникли сложности с установлением новых границ. В 1920 году Верховный совет Антанты рекомендовал в качестве восточной границы Польши демаркационную линию, предложенную тогдашним министром иностранных дел Великобритании лордом Джорджем Керзоном (правильно фамилия английского лорда произносится с ударением на первый слог). Линия соответствовала этнографическому принципу: к западу от неё находились земли с преобладанием польского населения, к востоку – территории с преобладанием литовского, белорусского и украинского населения. В историю она вошла как Линия Кёрзона.

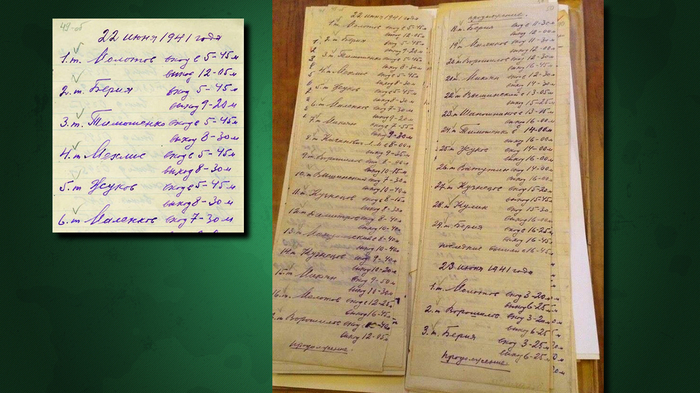

В 1944 году на конференции в Ялте имел место следующий эпизод:

«Однако, заявил Сталин, линия Керзона была изобретена не русскими. Она была намечена Кёрзоном, Клемансо и представителями Соединенных Штатов на конференции 1919 года, куда Россия не была приглашена. Линия Керзона была принята против воли России на основе этнографических данных. Ленин с ней не соглашался. Он не хотел передачи Польше города Белостока и прилегающей к нему области» (Уинстон Черчилль, Вторая мировая война – Том 6, Часть вторая, Глава третья).

В 1939 г. Белосток и прилегающие к нему области оказались в составе СССР, но в 1947 г. Советский Союз передал эти территории Польше.

А вот в 1920 году ситуация для Советской России была очень неблагоприятная...

«... 17 августа [1920 года] Минская конференция, наконец, собралась. Советские представители на основании инструкций, данных им за несколько дней перед тем, предъявили свои условия. Они признавали независимость Польской республики. Они не требовали от Польши никакой контрибуции. Они соглашались с тем, чтобы польская граница была проведена в согласии с нотой лорда Керзона от 11 июля. Ничего не могло быть более благоразумного» (Уинстон Черчилль, Мировой кризис – Глава XII).

Сейчас границы между Польшей и Украиной, а также Польшей и Беларусью, проходят примерно по той самой Линии Кёрзона. Но в 1921 году по итогам войн, развязанных Польшей против Украины, Литвы и РСФСР в 1919-м и 1920-м, границы оказались значительно восточнее этой линии. Обратите внимание на тот факт, что поляки среди прочего отняли у Литвы Вильнюс. Забегая наперёд, скажу, что 17 марта 1938 года Польша при поддержке Германии выдвинула Литве в ультимативной форме ряд требований. В частности – отменить статью литовской конституции, указывающую, что столицей Литвы является Вильно (Вильнюс), угрожая, в случае отклонения требований, оккупировать страну.

Отдельно стоит упомянуть город Львов и восточную Галичину.

Уинстон Черчилль в своих мемуарах описал следующий эпизод имевший место во время Ялтинской конференции:

«Сталин сказал, что [...] нельзя позволить полякам захватить украинскую и белорусскую территории. Это было бы несправедливо. В соответствии с границей 1939 года земли Украины и Белоруссии были возвращены Украине и Белоруссии. Советская Россия придерживается границ 1939 года, потому что они справедливы с этнической точки зрения.

Иден спросил, означает ли это линию Риббентроп – Молотов. “Называйте её, как хотите”, – сказал Сталин. Молотов заметил, что эту линию обычно называют линией Кёрзона.

“Нет, – сказал Иден, – имеются существенные различия”.

Молотов сказал, что никаких различий нет. Тогда я взял карту и показал линию Кёрзона и линию 1939 года, а также линию, проходящую по Одеру. Иден сказал, что южная часть линии Кёрзона никогда точно не была определена.

Участники совещания разбились на группы и собрались возле моей карты и карты американцев; поэтому переводчикам трудно было вести записи.

Иден заявил, что линия Кёрзона должна была пройти восточнее Львова.

Сталин ответил, что эта линия на моей карте проведена неправильно. Львов должен остаться на русской стороне, и линия должна пройти к западу в направлении Перемышля. Молотов достанет карту с линией Кёрзона и описание к ней. Сталин заявил, что не желает никакого польского населения и что если где-либо окажется район, населенный поляками, он с удовольствием отдаст его.[...]

...Молотов представил русский вариант линии Кёрзона и текст радиограммы лорда Кёрзона, в которой перечисляются названия всех пунктов» (Уинстон Черчилль, Вторая мировая война – Том 5, Часть вторая, Глава пятая).

Сам же сэр Уинстон своё отношение к вопросу государственной принадлежности Львова описал следующим образом:

«Я неоднократно заявлял в парламенте и в других публичных выступлениях о своей решимости поддержать притязания СССР на линию Кёрзона в толковании Советского правительства. Это означало присоединение Львова к СССР» (Уинстон Черчилль, Вторая мировая война – Том 6, Часть вторая, Глава третья).

А вот мнение уже не союзника, а противника Советского Союза в войне – ниже цитата из воспоминаний Маршала Италии Джованни Мессе, командовавшего Экспедиционным итальянским корпусом, воевавшим в СССР. Освещая обстановку на оккупированных территориях, итальянский маршал, в частности, писал:

«В политическом плане ситуация усугублялась из-за перехода Восточной Галиции в Генерал Губернаторство, хотя по этнографическому положению региона её следовало включить в состав “Комиссариата Украины”» (Джованни Мессе, Война на русском фронте – VI глава).

Генерал Губернаторством называлась Польша во времена её оккупации Германией. Как видите, и итальянский маршал признаёт, что Львов и Восточная Галичина – это Украина. В 1939 году эти земли вошли в состав Украинской ССР, а сегодня является неотъемлемой частью независимой Украины.

К Линии Кёрзона мы ещё вернёмся, а теперь перейдём к первопричинам Второй мировой войны.

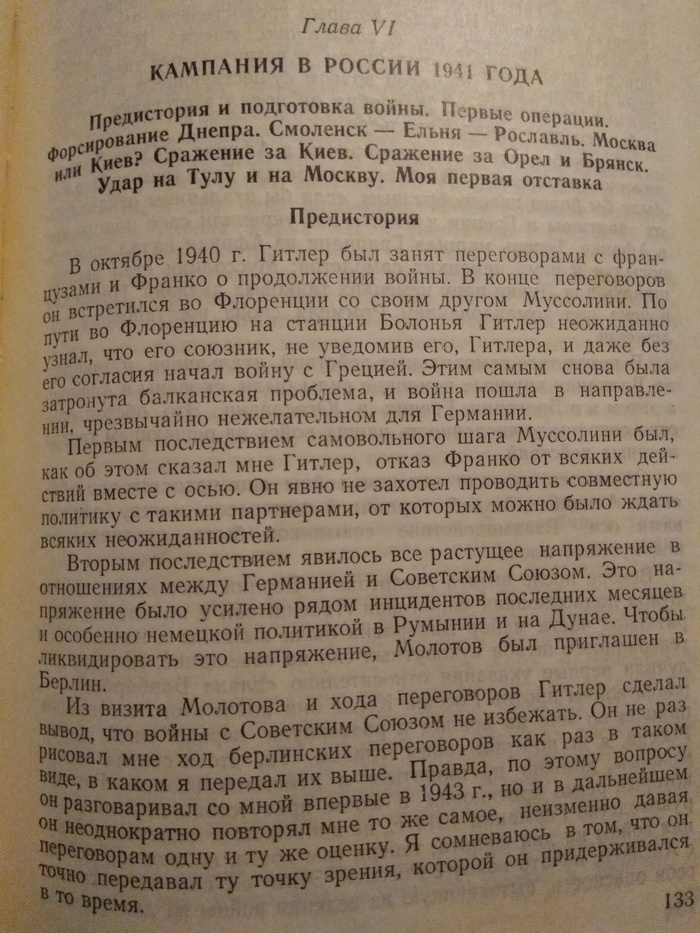

«Давайте писать историю войны не с 22 июня...» (Виктор Суворов, Ледокол – Глава 6).

Давайте!!!

Верховный главнокомандующий союзными войсками во Франции «Маршал Фош, услыхав о подписании Версальского мирного договора, удивительно верно сказал: “Это не мир. Это перемирие на двадцать лет”». (Уинстон Черчилль, Вторая мировая война – Том 1, Часть первая, Глава первая).

Уинстон Черчилль внёс огромный личный вклад в победу над германским нацизмом и имел доступ к секретной информации, как в ходе самой войны, так и в период между двумя войнами. За свою книгу мемуаров «Вторая мировая война» он был удостоен Нобелевской премии – этот факт говорит о мировом признании достоверности изложенного в ней.

Для того чтобы узнать, что он считал причиной Второй мировой, даже не обязательно читать все шесть томов его труда, а достаточно открыть первую страницу первого тома. Там написано:

«Часть первая. От войны к войне (1919 – 1939 годы).

Глава первая. Безрассудство победителей».

А в предисловии автора говорится:

«Я рассматриваю тома настоящего труда “Вторая мировая война” как продолжение истории Первой мировой войны, изложенной мною в книгах “Мировой кризис”, “Восточный фронт” и “Последствия”. Если данный труд будет завершён – вместе они составят летопись новой Тридцатилетней войны» (Уинстон Черчилль, Вторая мировая война – предисловие автора к первому тому).

Здесь даже комментировать нечего – имеющий мозг да поймёт!

Выдающийся английский военный историк и блестящий военный теоретик, генерал-майор Джон Фуллер, свою знаменитую книгу «Вторая мировая война 1939-1945. Стратегический и тактический обзор» начал так:

«Глава первая. Предвоенная обстановка

1. Непосредственные причины войны

Их проводят на места. Клемансо немедленно прерывает тишину. «Messieurs, la stance est ouverte”, – скрипит он и добавляв ещё несколько плохо подобранных слов. “Мы собрались здесь для подписания мирного договора…” Затем Сен-Кентен подходит к немцам и с исключительным достоинством подводит их к столу, на котором разложен договор… Они подписывают… Вдруг снаружи раздается гром орудийного салюта. Им извещают Париж, что второй Версальский договор подписан [...]

Так под грохот орудийного салюта была погребена Первая мировая война и зачата вторая. Хотя при изучении главных причин последней, впрочем, как и первой, видно, что нити тянутся через паровые двигатели и биржи к инстинктам первобытного человека, однако непосредственной причиной её был Версальский договор. И не потому, что он был суров или лишен здравого смысла, а потому, что Версальский договор нарушил условия перемирия от 11 ноября 1918 г. Важно помнить об этом, потому что именно этот недостойный поступок дал возможность Гитлеру сплотить вокруг себя всю Германию и оправдать в глазах немецкого народа любое нарушение Версальского договора, на которое он шёл» (Джон Фуллер, Вторая мировая война 1939-1945. Стратегический и тактический обзор – Глава первая).

Умудрённые опытом люди, жившие и работавшие в период между двумя войнами, накануне и во время Второй мировой войны не испытывали ни малейших сомнений относительно реальных причин её возникновения: причина Второй мировой войны - это Версальский мирный договор! Примечательно, что это мнение полностью разделяют те, кто был по другую сторону баррикад. Необходимо напомнить: во время трибунала над нацистскими преступниками в Нюрнберге, как подсудимым, так и их адвокатам было категорически запрещено упоминать о Версальском договоре.

Командующий военно-морскими силами Третьего рейха (Кригсмарине) вспоминал:

«... после Второй мировой войны, в ходе работы Нюрнбергского трибунала, союзники имели все основания запретить какие-либо дискуссии и даже упоминания о Версальском мирном договоре и его последствиях. Что касается политических обстоятельств, которые привели к национал-социализму и призыву к “сильному человеку”, к фюреру, который выведет Германию из этого положения, то они были всего лишь следствиями ситуации, созданной торжествующими победителями в 1918 году. Национал-социализм, мыслимый исключительно на таком фоне, только и твердил о несправедливом мире и, выдвинув соответствующую партийную программу, затронул струну, которая отозвалась эхом в сердцах каждого разочарованного немца тех дней» (Эрих Редер, Гросс-адмирал – Глава 9).

Генерал-полковник Вермахта Лотар Рандулич:

«Политические и психологические корни Второй мировой войны лежат в диктате Версаля. Из хаоса, оставленного Первой мировой войной, этот договор не мог создать настоящий новый европейский порядок и принести справедливый мир, ибо основывался исключительно на позиции силы и экономическом эгоизме победителей. Версальский договор отказывал побежденной Германии в признании её национального достоинства, уязвлял самолюбие немцев, отнимал у них важные жизненные позиции и вызывал убеждение, что созданное положение не может быть прочным» (Лотар Рендулич, Вторая мировая война на суше – Введение).

Немецкий генерал-лейтенант Курт Дитмар в разделе “Что привело ко Второй мировой войне” книги “Вторая мировая война на суше”, пишет:

«Всё то, что с тревогой предвидели дальновидные люди в Германии и других государствах, сбылось через двадцать лет после завершения Первой мировой войны. Мирный договор, которым в Версале окончилась Первая мировая война, нёс в себе ростки будущего конфликта.

Самой болезненной раной, нанесённой немецкому народу, были новые границы на востоке, и среди них – Польский коридор» (Курт Дитмар, Вторая мировая война на суше – раздел “Что привело ко Второй мировой войне”).

О том, что именно Польский коридор (или как его ещё называют Данцигский коридор) стал не только одной из основных причин, но и прямым поводом ко Второй мировой, написал в своих воспоминаниях и Константин Кромиади. Если кто забыл - напомню: Константин Кромиади - белогвардейский полковник, эмигрант, ставший, во время Второй мировой войны, ближайшим соратником, начальником штаба и начальником личной канцелярии генерала Власова. Да-да, того самого Власова.

«...война Гитлера против Польши началась из-за Данцигского коридора, которым версальские миротворцы в 1918 году отрезали Восточную Пруссию от остальной Германии и тем самым поставили Германию в прямую зависимость от новообразовавшейся Польши. Германский народ эту национальную обиду болезненно переживал, а поляки в вопросе пользования коридором не особенно шли навстречу немцам. В связи с этим, когда Гитлер со своими войсками двинулся на Польшу, народные массы отнеслись к его поступку с некоторым удовлетворением. Я бы сказал, что Данцигский коридор послужил в 1939 году поводом для возникновения Второй мировой войны, как и сараевское убийство послужило поводом к возникновению Первой мировой войны в 1914 году» (Константин Кромиади, За землю, за волю! – Часть I).

Кстати, первая часть книги воспоминаний Кромиади посвящена настроениям в Берлине и в целом в Германии в 39-м - 41-м годах. Сам он в эти годы проживал именно в Берлине.

«... тема сама по себе характерна и охватывает настроения не одних только берлинцев, тем более что Берлин того времени посещался немцами разных городов и концов Германии. Но, кто бы эти немцы ни были, весть о возникновении войны между Германией и Советским Союзом приняли холодно» (Константин Кромиади, За землю, за волю! – Часть I).

Буквально в следующем абзаце он повторяет это ещё раз:

«... возникновение новой войны, да ещё с такой громадной страной, как Советский Союз, немецкие обыватели встретили очень холодно. [...]

Короче говоря, если после раскассирования коммунистической партии и налаживания хозяйственной жизни страны германские обыватели чествовали своего Гитлера и гордились им, то начало войны против Советского Союза уже поколебало их веру в него, они уже почувствовали тяжесть ярма, которое он надел им на шею. С этого времени начинается подпольная критика поступков фюрера, того фюрера, о котором раньше можно было думать что угодно, но никто не решался высказать свою критику» (Там же).

Тот факт, что немцы в большинстве своём холодно восприняли весть о начале войны с СССР, является косвенным свидетельством того, что широкие массы не поверили в существование угрозы Германии со сборный Советского Союза.

Однако вернёмся к рассмотрению исторических событий имевших место между двумя мировыми войнами.

То, что образовалось на месте кайзеровской Германии, получило название Веймарская республика.

«Веймарская республика при всех её достоинствах и совершенствах рассматривалась как нечто навязанное врагом. Она не сумела завоевать преданность или захватить воображение германского народа. Одно время он пытался в отчаянии ухватиться за престарелого маршала Гинденбурга. Затем мощные силы устремились по воле волн. Пустота раскрылась, и через некоторое время в эту пустоту вступил неукротимый маньяк, носитель и выразитель самых злобных чувств, когда-либо разъедавших человеческое сердце, – ефрейтор Гитлер» (Уинстон Черчилль, Вторая мировая война – Том 1, Часть первая, Глава первая).

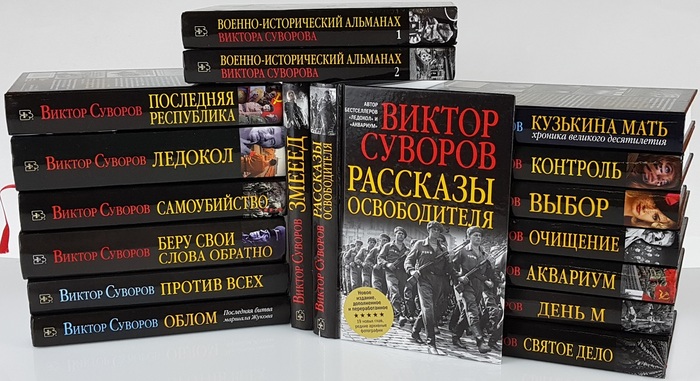

Виктор Суворов представил приход Гитлера к власти как результат некоего хитрого Сталинского плана. Владимир Богданович вообще изобразил “Старушку Европу”, как какую-то “сталинскую песочницу”. По Суворову – товарищ Сталин устраивает в Европе всё, что ему заблагорассудится: то “Гитлера-Ледокола” к власти приведёт, то руками этого самого Гитлера войну устроит в “нужное время” в “нужном месте” да ещё и с “нужным ему результатом”. Почему исконные, великие европейские игроки, Англия и Франция, допустили до того, что руководитель СССР “творит в Европе всё, что ему заблагорассудится”(?) – этот вопрос господин Резун обошёл вниманием.

Судя по всему, автор «Ледокола» считал, что просто обвинить СССР в подготовке к нападению на Третий рейх - недостаточно. В конце концов, германский нацизм во всём мире признан величайшим злом, а пойти войной против вселенского зла - это не так уж плохо. Потому для Виктора Суворова принципиально важно было ещё и наврать, что Сталин якобы причастен к возникновению этого самого вселенского зла, именуемого национал-социализмом Гитлера. Для этого он смешал в кучу и переврал сведения о событиях в результате которых Адольф Гитлер пришёл к власти.

В книге «Последняя республика» Владимир Резун так описал политические процессы в Германии конца 32-го - начала 33-го годов.

«... такая ситуация сложилась в Германии в конце 1932 года: гитлеровцы, как мы помним, на первом месте, социал-демократы – на втором, коммунисты – на третьем. Но ни гитлеровцы, ни социал-демократы, ни тем более коммунисты прийти к власти не могут.

В этой ситуации судьбы Германии, Европы и всего мира оказались в руках меньшинства – в руках германских коммунистов. Поддержат коммунисты социал-демократов – и гитлеризм рухнет и больше никогда не поднимется. А если коммунисты поддержат гитлеровцев, рухнет социал-демократия.

[...]

Если германские коммунисты поддержат Гитлера, то это будет означать убийство социал-демократии и самоубийство германского коммунизма.

Товарищ Тельман так и поступил – поддержал Гитлера» (Виктор Суворов, Последняя республика – Глава 6).

Во-первых, Резун в своей книге смешал в кучу информацию о выборах ноября 32-го года, по итогам которых партия Гитлера получила 196 мандатов; и выборах марта 33-го, на которых нацисты получили 288 мандатов - 53% мест в Рейхстаге. Во-вторых, он умолчал о том, что в Германии тогда было не три, а четыре политические силы. Кроме вышеназванных, были ещё националисты. Именно националисты, а не коммунисты, объединились с нацистами после ноябрьских выборов 1932 года. По результатам этих же выборов, партия Гитлера потеряла голоса колеблющихся избирателей, а коммунисты набрали больше голосов чем на предыдущих выборах. Любой политтехнолог скажет, что в условиях политического кризиса это можно расценивать как тренд, потому германские коммунисты были заинтересованы в скорейшем проведении новых выборов.

Как развивались те события и как Адольф Гитлер получил диктаторские полномочия – подробно описано в книге сэра Уинстона Черчилля - предоставим слово ему:

«Громадные массы избирателей были охвачены тревогой и брожением. В ноябре 1932 года по всей Германии снова, в пятый раз за один год, состоялись выборы. Нацисты понесли урон, и их 230 мандатов сократились до 196 – разница досталась коммунистам. Тем самым позиции Гитлера были ослаблены. 17 ноября Папен вышёл в отставку и канцлером вместо него стал Шлейхер. Гитлер вместе с Папеном и националистами объединились теперь против него, а коммунисты своей уличной борьбой с нацистами и своими антиправительственными забастовками содействовали тому, что дальнейшее его пребывание у власти стало невозможным. Папен решил воспользоваться своим личным влиянием на президента Гинденбурга. Не будет ли в конце концов наилучшим выходом из положения умилостивить Гитлера, взвалив на него всю ответственность и всё бремя власти? Наконец Гинденбург с неохотой дал свое согласие. 30 января 1933 года Адольф Гитлер вступил на пост канцлера Германии.

Все, кто собирался или мог оказать сопротивление новому порядку, скоро почувствовали на себе руку хозяина. 2 февраля всякие митинги или демонстрации германской Коммунистической партии были запрещены, и по всей Германии началось изъятие припрятанного оружия, принадлежащего коммунистам. Кульминационный момент наступил вечером 27 февраля 1933 года. В здании рейхстага вспыхнул пожар. Были вызваны отряды коричневорубашечников, чернорубашечников и их вспомогательные части. За одну ночь было арестовано четыре тысячи человек, в том числе члены Центрального Комитета Коммунистической партии. Проведение этих мероприятий было поручено Герингу, в то время министру внутренних дел Пруссии. Они служили подготовкой к предстоящим выборам и обеспечивали поражение коммунистов, самых грозных противников нового режима. За организацию избирательной кампании взялся Геббельс, которому не приходилось занимать ни ловкости, ни рвения.

Однако в Германии ещё имелись многочисленные силы, не желавшие подчиниться, оказывавшие сопротивление или проявлявшие активную враждебность гитлеризму. Коммунисты и те многочисленные немцы, которые в своей растерянности голосовали вместе с ними, получили 81 мандат, социалисты – 118 и националисты Папена и Гугенберга – 52. Гитлер же получил 17 миллионов 300 тысяч голосов, поданных за нацистов, и 288 мандатов. Только так – всеми правдами и неправдами – удалось Гитлеру получить на выборах поддержку большинства германского народа. Он имел в рейхстаге 288 мандатов против 251 мандата остальных партий, большинство всего в 37 мандатов. [...]

21 марта 1933 года в гарнизонной церкви в Потсдаме, близ гробницы Фридриха Великого, Гитлер открыл первый рейхстаг третьего рейха. В церкви сидели представители рейхсвера – символ непреходящей германской мощи – и старшие офицеры штурмовых и охранных отрядов, новые представители возрождающейся Германии. 24 марта большинство рейхстага, подавив или запугав всех противников, 441 голосом против 94 приняло решение о предоставлении канцлеру Гитлеру чрезвычайных полномочий сроком на четыре года. Когда объявили результаты голосования, Гитлер обернулся к скамьям социалистов и крикнул: “А теперь вы мне больше не нужны!”» (Уинстон Черчилль, Вторая мировая война – Том 1, Часть первая, Глава пятая).

Как несложно догадаться, именно коммунисты голосовали против предоставления Гитлеру особых полномочий, но их голосов не хватило,… и Адольф Алоизович стал диктатором.

И как же складывались отношения Гитлера и в целом нацистской Германии с внешним миром? Сейчас принято попрекать Сталина за то, что он “с нацистами договора подписывал”. А давайте рассмотрим то, как другие страны относились к гитлеровской Германии...

Отношения задались сразу – уже в июле 1933 года Франция, Англия, Италия и Германия подписали “Пакт четырёх”, предполагавший политическое сотрудничество между четырьмя державами в Лиге Наций. Правда, он был ратифицирован только в Италии, и потому так и не вступил в силу, но сам факт...

26 января 1934 года Польша первой из европейских держав подписала с Германией Декларацию о неприменении силы – это то же самое, что и пакт о ненападении, только назвали иначе.

«Германо-польский пакт позволил нацистам сосредоточить внимание сначала на Австрии, а затем на Чехословакии, что имело гибельные последствия для этих несчастных стран» (Уинстон Черчилль, Вторая мировая война – Том 1, Часть первая, Глава двадцатая).

Отказ Гитлера в марте 1935 года от соблюдения статей Версальского договора не вызвал сколь-нибудь существенной реакции со стороны Запада.

«[...] Франция, Великобритания и, безусловно, также Италия, несмотря на все разногласия между ними, считали необходимым выступить против этого явного нарушения мирного договора со стороны Гитлера. В Стрезе была созвана под эгидой Лиги Наций конференция бывших главных союзников, на которой были обсуждены все эти вопросы. [...]

Все были единодушны в том, что открытое нарушение торжественных договоров, ради которых миллионы людей отдали свои жизни, не может быть терпимо. Однако английские представители с самого начала дали понять, что они не считают возможным применение санкций в случае нарушения договора. Это, естественно, свело конференцию к одним словопрениям» (Уинстон Черчилль, Вторая мировая война – Том 1, Часть первая, Глава восьмая).

И это несмотря на то, что Англия и Франция обладали подавляющим военным превосходством над тогдашней Германией.

«Всё то, что было создано немцами вплоть до 1935 года, уступало по численности и мощи французской армии с её огромными резервами, не говоря уже о её многочисленных и сильных союзниках. Даже и теперь ещё твёрдое решение, опирающееся на авторитет Лиги Наций, поддержкой которой легко было заручиться, могло бы приостановить весь этот процесс. Германию можно было призвать к ответу в Женеве и предложить ей дать исчерпывающие объяснения и потребовать, чтобы она разрешила межсоюзническим расследовательским миссиям ознакомиться с состоянием её вооружений и с теми воинскими формированиями, которые были ею созданы в нарушение мирного договора. Или же, в случае её отказа, плацдармы на Рейне могли быть вновь оккупированы до тех пор, пока не было бы обеспечено выполнение мирного договора. При этом исключалась всякая возможность эффективного сопротивления со стороны Германии и было маловероятно, чтобы эта операция привела к кровопролитию. Действуя таким образом, можно было предотвратить Вторую мировую войну или, по крайней мере, оттянуть её возникновение на неопределенно долгий срок» (Уинстон Черчилль, Вторая мировая война – Том 1, Часть первая, Глава восьмая).

Но вместо этого, уже в июне 1935 года, было заключено Англо-германское морское соглашение. Сам факт подписание этого двустороннего документа означал согласие Великобритании с позицией Гитлера в его стремлении свести на нет действие статей Версальского договора. Формально – это соглашение ограничивало немецкий флот 35% от британского флота по надводным боевым кораблям и 45% по подводным лодкам, но фактически...

«Установление для германского флота предельных размеров, равных одной трети английского, означало, что Германии разрешалась такая судостроительная программа, которая должна была до предела загрузить её верфи по меньшей мере на десять лет. Таким образом, расширение германских военно-морских сил практически ничем не ограничивалось и не сдерживалось. Немцы могли строить новые корабли так быстро, как это позволяли физические возможности» (Уинстон Черчилль, Вторая мировая война – Том 1, Часть первая, Глава восьмая).

Свидетельствует гросс-адмирал Редер:

«Поскольку срок “замораживания” военно-морских вооружений, установленного Вашингтонским договором 1922 года и затем продлённого с некоторыми изменениями, должен был истечь в 1936 году, Великобритания, не имея никаких шансов на его продление, без всякого сомнения, должна была бы рано или поздно начать наращивать мощь своего флота. А это автоматически повлекло бы за собой пропорциональный рост нашего флота» (Эрих Редер, Гросс-адмирал – Глава 9).

Пикантность ситуации состоит в двух деталях. Во-первых, англичане этот договор заключили за спиной у союзников.

«... британская делегация просила не привлекать к соглашению много шума в прессе. Британцы не без оснований считали, что их бывшие союзники – в частности французы – не придут в восторг от заключения ими самостоятельного соглашения с Германией» (Эрих Редер, Гросс-адмирал – Глава 8).

Во-вторых:

«В проектировании новых линкоров преимущество немцев состояло в том, что они не были участниками Вашингтонского морского соглашения или Лондонской конференции. Они немедленно заложили “Бисмарк” и “Тирпиц”. И в то время как Англия, Франция и Соединенные Штаты были связаны пределом в 35 тысяч тонн, эти два огромных корабля должны были иметь водоизмещение свыше 45 тысяч тонн, так что, когда строительство их было закончено, они оказались самыми мощными кораблями в мире» (Уинстон Черчилль, Вторая мировая война – Том 1, Часть первая, Глава восьмая).

Генерал де Голль так охарактеризовал обстановку в Европе во второй половине 30-х годов ХХ века:

«В то время как Россия была всецело занята своей внутриполитической ситуацией, Америка держалась в стороне от европейских дел, Англия попустительствовала Берлину, чтобы Париж нуждался в её помощи...» (Шарль де Голь, Военные мемуары. Призыв 1940 – 1942 – Глава первая).

А почему Великобритания попустительствует Германии? Вот как сэр Уинстон Черчилль описывает принципы Британской внешней политики:

«На протяжении 400 лет внешняя политика Англии состояла в том, чтобы противостоять сильнейшей, самой агрессивной, самой влиятельной державе на континенте [...]

Заметьте, что политика Англии совершенно не считается с тем, какая именно страна стремится к господству в Европе» (Уинстон Черчилль, Вторая мировая война – Том 1, Часть первая, Глава двенадцатая).

По итогам Первой мировой войны сильнейшим европейским государством стала Франция. Именно её армия была самой многочисленной и боеспособной на Европейском континенте. Ни один европейский вопрос нельзя было решить без согласия Франции. Потому Великобритании нужно создать “противовес”, чтобы более эффективно влиять на европейские дела. Именно это имел ввиду Шарль де Голь, когда писал: «Англия попустительствовала Берлину, чтобы Париж нуждался в её помощи».

Английский генерал Фуллер прямо так и пишет:

«Со времен Тюдоров и до 1914 г. Британия стремилась сохранять равновесие сил, то есть разделять путём соперничества великие континентальные державы и сохранять равновесие между ними. [...]

Франция осталась сильнейшей в военном отношении державой в Европе, и потенциально судьба равновесия сил автоматически перешла в её руки. [...] Британия постепенно вернулась к своей традиционной политике и начала выступать в пользу Германии, чтобы создать противовес Франции» (Джон Фуллер, Вторая мировая война 1939-1945 Стратегический и тактический обзор – Глава первая).

Однако необходимо заметить, что и сама Франция не слишком-то стремилась сдержать устремления Гитлера.

Вот главнокомандующий германского военно-морского флота делится своими впечатлениями о взаимоотношениях Гитлера с Западом:

«Нельзя не сказать о позиции лидеров стран Антанты: уклоняясь от любых дискуссий с Веймарской республикой относительно пересмотра несправедливых статей Версальского договора, они без всяких колебаний пошли на подобную дискуссию с национал-социалистским государством Гитлера и предоставили ему всё то, в чём отказали политикам Веймара» (Эрих Редер, Гросс-адмирал – Глава 9).

Как видите, никто не чурался контактов с Германией Адольфа Гитлера. А сам Гитлер не стал ограничиваться только дружественными жестами.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ