Я бы ещё реле напряжения добавил1

Реле напряжения на Али, на Яндекс Маркете

Всем привет!

Появилась необходимость осуществить параллельное соединение: к одному проводу подключить 8 розеток. Схема следующая:

Подскажите, пожалуйста, каким образом соединять каждый из восьми проводов (по одной на каждой стороне) к основному проводу? Отметил стрелками места соединения.

Для решения этой задачи рассматриваю использование 5 клемм типа Ваго на 10 контактов.

Смущает сложность конструкции и то, что гугл выдал минусы таких клемм: непригодность в условиях влажности и запылённости, риск перегрева и короткого замыкания и пр.

Скрутка видится сложным для разветвления восьми проводов, также, полагаю, надо уметь правильно скручивать.

Подключены будут энергоёмкие приборы, по этой причине рассматриваю медный провод с сечение 4 кв. мм.

Подскажите, пожалуйста, в данном случае какие способы соединения проводов лучше всего использовать?

Заранее благодарю за ответы.

Заряжайте ваши устройства быстро и эффективно с новым AOHI Youth 140 Вт зарядным устройством, оснащенным технологией GaN и поддержкой стандарта Power Delivery 3.1 (PD3.1). Это компактное и мощное решение обеспечит быструю зарядку ноутбуков, смартфонов и других устройств одновременно благодаря трем портам Type-C.

Эксклюзивный код скидки бренда RU: AOHI10092

Закажите два других товара по со скидкой: AOHI10094

Код скидки для других стран (Европа, Азия, Северная Америка, Южная Америка, Австралия): AOHI10091

🔋 Технология GaN: Обеспечивает высокую мощность зарядки при минимальных размерах устройства.

⚡️ Поддержка PD3.1: Совместимо с современными устройствами, включая MacBook Pro и iPhone.

✅ Три порта Type-C: Возможность одновременной зарядки трех устройств.

🌍 Универсальность: Подходит для широкого спектра гаджетов, поддерживающих стандарт быстрой зарядки.

💥 Быстро заряжается: Значительно сокращает время ожидания полной зарядки ваших устройств.

Владельцев MacBook Pro, желающих быстро восстановить энергию своего ноутбука.

Пользователей iPhone, стремящихся продлить автономность смартфона.

Людей, часто путешествующих и нуждающихся в удобстве и скорости зарядки.

Сделайте выбор в пользу инноваций и удобства с AOHI Youth 140 Вт. Легкое, компактное и эффективное зарядное устройство станет вашим надежным спутником в повседневной жизни и поездках.

****

Реклама. ООО "АЛИБАБА.КОМ (РУ)" ИНН 7703380158 erid=2SDnjchjbL3

Простой прибор, способный бесконтактно находить электрический ток в проводах. Рассчитан на напряжение 90-1000V. Стоит 140 руб. Ссылка на него

Блок розеток неизвестного мне производителя

Верхняя часть из стекловидной пластмассы, достаточно увесистая

Низ мягче, гнётся

JSCo PLANT RASTR

ОТК 1

Шинки сечением 0.5х7

Отличные пружинящие свойства, на изгиб сломается. Латунь или берилиевая бронза))

Зажимов для проводов нет, вероятно, надо паять.

Интересные головки винтов

Всем привет! Я играю в Двойной Сплошной, а ещё отвечаю за всякие наши технические вопросы. В прошлые разы писал про то зачем музыкантам наушники на сцене, о том как формируется гитарный звук, а после мы немножко разбирались с частотами. Здесь же будет пошаговый гайд и список оборудования для того чтобы вы со своей командой получили индивидуальные миксы, могли с этим приходить на любую нормальную площадку и хорошо себя слышать. И ещё немножко о том как настроить автоматизацию пресетов для переключения звуков/эффектов, если вы используете midi-управление.

Всё что написано - исключительно личный опыт, набитые шишки. И именно это работает у нас каждый день. Может и у вас, если вам нужно.

Электроника - всем известно - это наука о контактах. Начнем мы с коммутации и того какие бывают разъёмы (чтобы потом к этому не возвращаться). Ниже в посте я буду называть их именно так.

Это основные разъёмы, с которыми придётся столкнуться при сборке мониторинга. Важно, что все они - слаботочные (220 не пускайте, не надо) и сигнальные (в них в норме пробегает какой-то цифровой или аналоговый сигнал).

На площадках почти всегда есть запас XLRов, иногда бывает запасные "джек-джеки"(так называют кабели с TS- или моно-джеками на двух концах) и я ни разу не видел запасных 5din (и один раз мне звукорежиссер сказал что такую древность они не держат).

Как сделать переходники - гуглится в один запрос или покупается на озоне-али.

Про сами разъёмы для себя я вывел одно простое правило - если есть деньги, то надо брать Neutrik. Если нет - пусть будет тяжёлый, толстый и разборный корпус (чтобы можно было отвернуть хвостовик и посмотреть как там себя чувствуют контакты).

XLRки бывают не только 3хпины, но обычно если говорят "ИксЭлЭр" или "Кэнон" (хотя такого давно не слышал) - имеют ввиду именно их. Ещё они бывают "мелкими" (mini-XLR) и у меня они есть в домашних мониторных наушниках (там 3пин) и в гитарной радиосистеме (там вообще mini-xlr 4pin, спасибо Shure за приключения с поиском запасного).

Аналоговый "звуковой" сигнал по всем нашим проводам бегает либо "балансный" либо "небалансный". Балансный устойчив к наведенным помехам. Вместо тысячи слов - картинка:

Взято с дзена

Чаще всего если говорим "XLR" имеем ввиду "балансный кабель" и "балансный сигнал". Но сейчас попадаются процессоры, где по TRS (стереоджеку) также ходит балансный сигнал.

Везде где есть возможность сигнал у нас - балансный. Поэтому процессоры или IR-боксы можно и нужно смотреть с балансными выходами (XLR у mk300, кортекса и trs-джеки у амперы)

Джеки - это обычно коммутация либо инструментальных сигналов (слабые-чахлые, летят из гитар) либо линейного уровня (условно говоря, наушники или выходы из микшера).

Мы, везде где можно, используем коммутацию на XLR (потому что в любой момент при нехватке кабеля можно нараститься чем-то взятым на площадке) и собираем короткие переходники (в парке - [XLR-5din], [TRS->2x XLR], [TRS->XLR]). Джеки у нас присутствуют только в наушниках и в инструментах.

Везде где разъёмы часто используются (инструментальные кабели, порты стейджбоксов, микрофонные кабели) - не экономим и ставим Neutrik. Если коммутация стационарная - можно чего попроще-подешевле: лишь бы не разваливались (но вот когда будет много дееееенег...)

Если вот вообще не планируем ничего отключать - разъем подклеиваем к гнезду термоклеем, если он не имеет встроенного фиксатора (C7 на 220v любит выпадать, например), а корпусные блоки питания подтягиваем стяжками-липучками к блоку розеток (хотя по факту сейчас оказались снятыми).

Сами кабели - вопрос чисто утилитарный. Инструментальные кабели (которые идут от гитар в процессоры) - Sommer Spirit XXL + оплетка (на картинке выше) либо радиосистемы, либо какие-то приличные кабели. Внутри борда коммутация - Shulz SL1 и на разъемах тут экономить не стоит до первой не true-bypass педали, как минимум.

Инструментальники - место где качество кабеля очень важно. Он не должен быть жёстким, стоять колом (иначе с ним неудобно) и у него должна быть как можно меньшая ёмкость (меряется в единицах пикофарад/метр). Длинный дешевый инструментальный кабель очень-очень сильно портит звук. Длинный дорогой тоже портит, кстати) Инструменталки у нас не больше 4 метров. Говорят что активные гитары лучше переживают плохой кабель - физика понятна - но я на себе не проверял.

Кабель от процессора до пульта - уже не так важен, так как там другой уровень сигнала.

Всё что дальше - любые кабели, на которые хватает денег (у нас Premier LCM-18, но я от него не в восторге). Внешний мультикор от сплиттера в стейджбокс клуба - Osafeeling mc-8 (готовый с али).

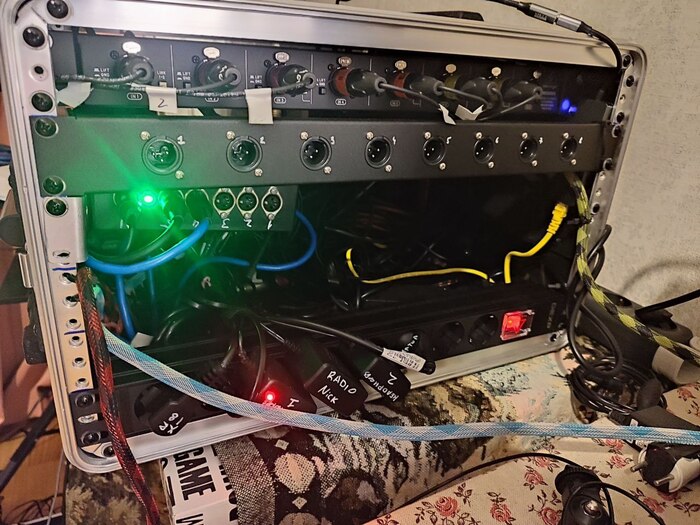

Для подключения каждого музыканта мы используем "косы" или "мультикоры", но так как фирменные кабели для мультикоров стоят как крыло от самолёта - пока мы их себе позволить не можем. Собираем пучок из премьеров, протягиваем в чулок ("змеиная кожа") по диаметру, затягиваем стяжками-изолентой, а со стороны "сцены" укладываем в алюминиевые корпуса (вон они в центре кадра), ставим муфты типа MG на вход в корпус. Кабель сидит хорошо и не пытается вырваться, из разъёмов не выскакивает. А, да, в каждой косе висит хвостик для передачи сигнала на наушники - это удобно в случае отказа радиосистемы. В концертном режиме там всегда висит сигнал и при пропадании радио вопрос возврата звука - вопрос одного проводка. В репетиционном режиме мы обычно играем на проводах чтобы не возиться в батарейками. В корпуса разъёмы - настолько хорошие насколько можем себе позволить.

Корпуса тут самосборные (но потом я нашёл готовые на али), разъёмы ищите типа "socket D" - можно ставить и внутрь и наружу и легко менять.

Кстати, себе я корпус на конце косы не стал делать, так как не закончил историю с педалбордом и в раздумьях по поводу одного многоконтактного разъёма (если кто подскажет что-то дуракоустойчивое, с хорошей фиксацией кабеля и не по цене подержанного автомобиля - дайте знать).

Коммутация у нас есть, поехали собирать всё в кучу.

В Двойной Cплошной у нас используется 7 входов (с 1 по 7):

1: моно-микрофон основного вокала (Марина)

2,3: стерео (L+R) ритм-гитара (Марина)

4: моно-микрофон бэк-вокала (Инна)

5: моно бас-гитара (Инна)

6,7: стерео (L+R) лид-гитара (я)

Эти 7 входов нужно разделить - одна копия сигнала должна попасть к нам в пульт для создания мониторного микса, вторая должна уйти в FOH (клубный пульт). Также своим пультом мы даём фантомное питание везде, где нужно, в FOH оно не нужно.

Существует три (известных мне) способа разделения сигнала:

1. Y-кабель. Вешаем на один входной XLR два выходных. В плюсах что оно вообще работает и стоит дешево. В минусах - всё остальное. Фантомное питание не отсекается, общая земля.

2. Сплиттеры. Специальная коробка, которая делает гальваническую развязку (трансформатор внутри, не неонка). Убирает фантомное питание, позволяет отделить земли. Не влияет на звук (ну так чтобы в уши лезло) и не позволяет никак попортить сигнал мониторным пультом. Наш вариант. Мы используем Behringer MS8000 (потому как дешево и работает). Стоит денег - в текущих реалиях порядка 1000ру за вход.

3. Цифровой байпас. Загоняем исходный сигнал в пульт, там его отдаём дальше либо по цифровым интерфейсам (AES50, Dante, StageConnect, Ultranet) в FOH либо превращаем в аналог при помощи цифрового же стейджбокса, с которого отдаёмся в FOH. В плюсах - до FOH/стейджбокс уходит один кабель, в нём можно разложить все сигналы как нам надо(включая любые цифровые). В минусах - площадка получает сигнал после, как минимум, одного преобразования в цифру на нашей стороне (с непонятно какими АЦП), в линейных уровнях. Может глюкануть что-то. Мы пока не используем (но думаем завести себе Midas DN4816-o чтобы отдавать цифровые сигналы и обработки вокала на FOH, что должно в теории облегчить там работу).

Ах, да. Ещё барабаны. Они либо приходят отрендеренные в цифровых входах пульта с нашего ноутбука (электронная установка, выступление без барабанщика) либо используются акустические клубные, которые мы дополнительно снимаем себе четырьмя микрофонами по схеме Глина Джонса:

Четвертый микрофон висит прищепкой на верхнем пластике Snare (малого-рабочего барабана).

Входы с 8 по 11 заняты как раз четырьмя каналами барабанов. Для снятия используем набор Alctron T8400 - из чего-то с именем и обзорами на момент покупки были самыми недорогими (кажется на bigtv).

Если мы рендерим электронные барабаны самостоятельно, то на чеке отстраиваем звук сэмплов вместе с звукарём площадки и отдаём стереосумму "барабаны+подклады". Неудобно, негибко, но лучше пока не можем - ограничены пультом. Подклады, естественно, по громкости между собой отстроены заранее.

Как раз про пульт. Сердцем всей этой истории является он - цифровой пульт. Мы, не имея больших денег, используем Behringer XR18.

Брать младшие XR (12, 16) смысла не вижу - разница в деньгах небольшая, а входов-выходов много не бывает. Мидас MR даст +-те же возможности и в теории чуть лучший звук за чуть большие деньги. Я вслепую разницу не услышал и поэтому мы взяли Behringer.

У него много минусов (мало каналов, мало входов, мало выходов, слабый вайфай, капризный USB), но всё это перечеркивается его ценой и весом.

Когда станем богатыми и успешными (или поймём что с XR18 дальше никак) - переедем на X32 Rack или Wing Rack (ну или что тогда будет актуальным).

Про X32 и винг по делу сказать ничего не могу потому что сам их не настраивал, но в деле видел. Хорошие машинки, решают кучу вопросов за заметно большие деньги.

Дальше подключаем пульт по USB к рабочему ноутбуку. У нас это какой-то старый HP Elitebook, но уже с SSD-диском (чтобы не бояться вибрации). Чистой, честной и официальной виндой. На нем стоит только тот софт, который нужен нам для сцены либо записи - драйвера для процессоров и пульта, панели управления пультом и процессорами. Виртуальный миди. И его величество Reaper.

Reaper - наше всё. В нём живёт проект, разбиты сегменты треков, сделана навигация, настроены автостопы везде где нужно. Живут дорожки плейбеков, происходит realtime сэмплирование электронных барабанов через VST (Addictive Drums), находятся миди-дорожки для управления процессорами и пультом. Находятся и дорожки обработки вокалов для мониторинга (реверы, дилеи) и все их автоматизации.

Всё что может быть собрано в рендеренные звуковые файлы - собирается заранее и в проекте не сэмплируется чтобы не создавать лишнюю нагрузку на железо во время выступления.

Мы играем в клик-трек (метроном), у нас есть робот с голосовыми подсказками (отсчеты 1-2-3-4) и имеем четко заданную структуру песен. И у нас есть плейбеки (записанные инструменты, фонограмма по-сути). Как следствие - длительность песен постоянна и известна. Структура не может быть изменена во время выступления (так как плейбек начнется не в нужное время и всё сломается).

А раз у нас есть четкая структура и процессоры (с управлением по Midi!) значит можно гитаристам не танцевать по педалям, а просто играть-петь-делать что нужно, а кнопки пусть переключает робот.

Когда я стал со всем этим разбираться - выяснил, что у каждой железяки свой midi-протокол, который описывается в инструкциях производителей. Возможности железок разные, гибкость тоже разная. Но все что у нас есть - управляются CC-командами, которые неудобно визуализировать в одной дорожке.

Поэтому я засучил рукава и написал на JSFX мини-расширение, которое позволяет писать автоматизацию обычными нотами на миди-клавиатуре, а расширение дальше это транслирует в команды, понятные процессорам.

В рипере не забываем прописанные миди-дорожки направить... Куда? А снова в usb-выход XR18, который нужно включить в настройках daw (и там же ставим sync в настройках миди-устройств чтобы в девайсы приходил global tempo). В результате все наши миди-команды теперь бегут в 5din out на XR18. Остаётся его забрать оттуда и размножить в косички всем получателям. Doremidi splitter в помощь. Не забываем настроить каждое приёмное устройство на свой канал и в дорожках автоматизации указывать каналы. Ну и в самом пульте переключить midi в режим usb passthrough (ну или какое-то подобное название).

Можно ещё заморочиться и настроить и управление пультом, но так как его миди-вход уже занят, то остаётся управление по OSC. К сожалению, напрямую в рипере управлять OSC-устройствами неудобно, поэтому добавляем loopMidi при помощи которого делаем себе виртуальный порт. В него шлём из проекта автоматизацию управления пультом. И чтобы оно долетело дальше куда нужно - берем Cockos OSCII bot и пишем простенький скрипт конвертации midi в osc (положить в C:\Users\{username}\AppData\Roaming\oscii-bot\filename.txt )

Мы из всего используем только mute каналов микрофонов (чтобы не ловить барабаны второй раз, когда вокалистам хочется походить по сцене); если у вас есть специальный человек, который может ручками закрывать каналы во время выступления - то эта автоматизация не нужна.

Ну и ещё один тюнинг рипера - иногда ноутбук приходится ставить далеко от всех музыкантов. Чтобы не бегать по сцене лишний раз - настраиваем удаленное управление (Options->Preferences->Control/OSC/web) и там добавляем веб-интерфейс. Файлик с управлением плейбеком мне написал дипсик за 10 минут, если он кому-то нужен - отпишитесь в комментах и я его выложу (можно и самим написать, положить в C:\Users\{USERNAME}\AppData\Roaming\REAPER\reaper_www_root).

Была мысль добавить туда поддержку сет-листов, но пока руки не дошли.

Дорожки в рипере не забываем настроить на нужные каналы и крутим и каналы пульта.

Общий принцип прост.

Дорожки умеют объединяться в пары (для стерео) в 1-2, 3-4 и тд. Физическая коммутация мне была удобнее в другом порядке и стереогруппы оказались в 2-3 и 6-7, поэтому дорожки пришлось собрать в ином порядке (видно на скрине из X-air выше).

У каждой дорожки выбираем приходит она из a/d или usb, врубаем самый громкий звук на вход и подправляем чувствительность так, чтобы она не лезла в красную зону. Приправляем гейтами, эквалайзерами и компрессорами по вкусу.

Собираем шины в стереопары (если вам нужны миксы). У нас собраны 1-2 для Марины, 3-4 для Инны, 5-6 для зала (и я всё порываюсь разобрать из стерео - тогда будет 2 независимых выхода) и мастер-микс для меня (он всегда в стерео). Имеем 4 стереомикса с настроенными входными каналами.

Был бы x32 - можно было бы собрать 5 миксов и входы разложить так, чтобы входные сигналы для мониторинга и зального микса готовились раздельными дорогами, но его у нас сейчас нет.

Примерный принцип устройства XR18, как я его понял, такой:

Дорожки в Xair - каналы обработки. Для них указываем откуда принимать сигнал, собираем в шинах. Для USB и Ultranet через матрицу можем выбрать что туда отдать. Особенно удобно, что можно рулить нюансами про префейдер/постфейдер и тд. Для наушников - можно отдать туда пары ауксов.

Мастер-миксы нужно дотащить до наушников. Живут они в XLR-выходах на пульте. Варианты:

1. забрать сразу в радиомониторинг парой XLRок (Leicozic PM10 отлично это делает) и с его Monitor out на морде забрать trs в косичку к музыканту; если лейкозик есть - всё отлично, а если нет?

2. поставить проводной предусилитель на 4 канала (Alctron H4N из недорогого отлично всё делает)

3. поставить колхозный дешевый пред типа Ha400 купленный за 300 рублей на алике и копить на лейкозик); спаять проводки 2xXLR->TRS чтобы оно завелось

Мы пробовали все три варианта. Альктрон нас покинул по организационным проблемам, проблем с ним не было. Один лейкозик и два ha400 трудятся прямо сейчас. Барабанщик себе забирает микс басистки - компромиссное решение из-за ограничений пульта (но можно решить при помощи midas dn4816-o и использования fx-шин без эффекта для сборки ещё одного микса).

Осталось собрать всё это в ящик, чтобы можно было переносить это с собой (потому что количество точек коммутации уже весьма велико и сборка с нуля занимает больше часа).

Мы взяли себе рэковый кейс Guider 6UL - пластик хлипковат в отличии от Gator, но в машине/поезде возить можно. В багаж сдавать я бы не рискнул (как и свой педалборд - Ghostfire пожалел и металла и фанеры, хлипко). Зато дешево. Дойдёт до авиапутешествий - поменять ящик не особо сложно.

Что у пульта, что у сплиттера входы на передних панелях и если ставить заподлицо, то крышки будут плохо закрываться или заминать провода на разъемах.

Для пульта есть отличные ушки, которые надо распечатать на 3д-принтере. Сплиттер вешаем на 4 стойки m5 40mm. Шайбы-гайки-фиксатор резьбы не забываем.

Правда вот выходы на FOH остались на сплиттере сзади и дотянуться косой неудобно. Но и тут есть решение. Алиэкспресс, rack patch panel 8 way; берем 8 xlr-разъемов мам и 8 xlr d-socket пап и паяем патч-панельку с хвостами типа такой:

и подключаем стационарно в рэк.

Кстати, для XLR есть отличная мнемоника - сигнал всегда идёт из папы в маму.

Если радиобаз несколько - не забываем к ним комбайнер (PA421B например, тоже на али). Комбайнер нужен чтобы собрать несколько антенных сигналов в одну антенну и убрать интерференцию - будет выше качество приёма сигнала в бодипаках (так называются приёмники или передатчики, которые музыканты носят "на теле").

И не забываем ещё взять рэковый блок розеток - блоков питания много, надо куда-то втыкать. Найдете с powercon разъёмом на входе - будет отдельный решпект)

Чтобы возиться с ноутбуком поменьше - убираем type-c зарядник внутрь кейса, кладём usb-хаб с lan-портом внутрь и подключаем всё одним type-c проводком (ноут получает зарядку, проводное соединение с пультом по сети для OSC (автоматизация и X-air для настройки пульта), usb-соединение для работы в режиме звуковой карты) - но тут надо осторожно, это может ломать работу usb-интерфейса. Всё собираем, приматываем стяжками чтобы не болталось. Косы для музыкантов я тоже примотал стяжками к свободным юнитам рэка и убираю их внутрь при перевозке. Кстати, косы разноцветные - чтобы не искать где чья и разматывать только то что нужно. И закреплены в рэк, поэтому размотать не тем концом не получится.

Ещё неплохо бы вайфай точку доступа не забыть - у XR слабая вафля и беспроводное управление на него лучше не вешать.

Выходим на сцену - раскидываем три "пуповины" музыкантам передней линии с задней стороны рэка оттуда же отдаём мультикор с сырыми сигналами звукорежиссеру, проводок с наушниками барабанщику с передней и пару XLRок для барабанов-плейбека оттуда же.

Если барабаны живые - втыкаем 4 кабеля для микрофонов для снятия барабанов и подключаем их. Даём питание в пульт. Включаем ноут и подключаем usb (он там автостартует рипер и всё нужное).

Готово, можно играть.

В первом посте были проблемы с ютубом, так что записал вам кусочек своего микса с репетиции. Бас у меня "усажен" - на концерте он прилетает через тело и вибрацию и в наушниках на концерте его нужно поменьше. За время фрагмента использовано 2 разных обработки (усилителя) для моей гитары, и есть ещё включения-выключения дилея. В общей сложности, если правильно помню, 5 переключений чего-либо.

С задней стороны рэка я собрал всё что работает с "сырыми" сигналами - сплиттер, косы, патч-панель. С передней - все что касается радиосистем, крутилок громкости. И туда же уйдёт и передний порт антенны-суммы для комбайнера.

Всё что нужно повесить в рэке, но не предназначено для этого - делаем колхозные уши из алюминиевого уголка 20х40 при помощи болгарина. Делаем дырки (явно не отверстия в моих руках получаются) при помощи дрели и вешаем колхоз на своё место.

Знаю что часто радиочасть выносят из мониторного рэка, но у нас всё в одном - просто чтобы меньше таскать.

Короче, если вам нужна помощь с подобной штукой, автоматизацией процессоров или чего-то такого - пишите вк в группу (контакты в профиле), попробуем победить проблему вместе.

Ну и тот же трек, что с репетиции, но уже живым звуком и с концерта)

Ходите на концерты, слушайте музыку - хорошую и разную.

Всем любви!