"BUNGA BUNGA"

HMS "Dreadnought" ("Дредноут") - это уникальный корабль. Во-первых, он стал основателем класса, который царил на морях всю Первую Мировую (хотя по-настоящему его кровавая звезда взошла через двадцать пять лет после "Августовских пушек"). Все линкоры двух великих войн ведут свой род от этого патриарха:

Однако, англичане любили дедушку не только за то, что он вверг их страну (а также ее главного противника в Великой Войне) в безумие Большой Дредноутной Гонки. Дело в том, что в битвах на морских театрах Первой Мировой HMS "Dreadnought" принадлежит честь удивительной, единственной в своем роде победы. Более того, эта победа в некотором роде успокоила раненую национальную гордость британцев, ибо "Дредноут" свершил Праведную Месть, после которой души почти полутора тысяч британских моряков обрели, наконец, покой.

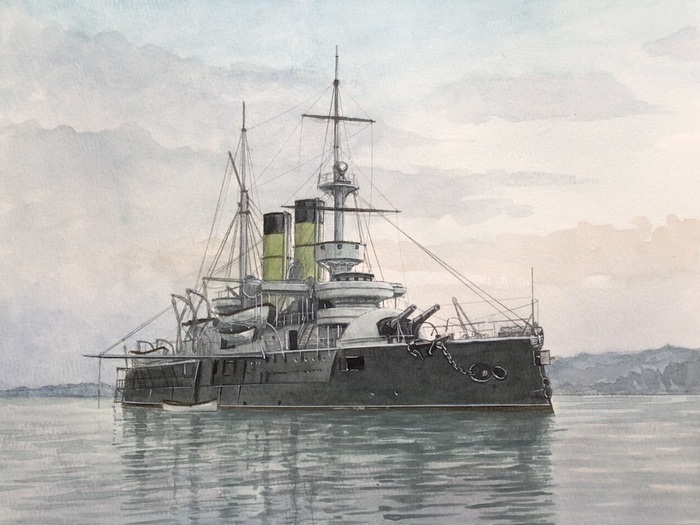

Эта история берет начало в первые недели войны. 22 сентября 1914 года броненосные крейсера седьмого отряда крейсеров, который на флоте называли "Наживка" из-за того, что он состоял из устаревших кораблей с экипажами, составленными главным образом из резервистов, в составе большого формирования кораблей, включавшего также эскадренные миноносцы, легкие крейсера и подводные лодки, патрулировали юго-восточную часть Северного моря. В составе патруля были броненосные крейсера "Кресси", "Хог" и "Абукир" типа "Кресси":

Эти корабли уступали в боевых характеристиках не только линейным крейсерам, но и большим крейсерам типа "Шарнхорст". В шесть-двадцать утра 22 сентября немецкая подводная лодка U-9 по командой капитан-лейтенанта Отто Веддигена (он справа):

...с расстояния 500 метров выпустила торпеду, которая попала в середину корпуса "Абукира". Крейсер начал крениться на пораженный борт. Подводную лодку не заметили, поэтому командир отряда, капитан Драммонд, находившийся как раз на "Абукире", посчитал, что его флагман подорвался на мине и приказал двум остальным крейсерам подойти и снять команду с пораженного корабля. Через двадцать пять минут "Абукир" перевернулся и пошел ко дну. "Хог" и "Кресси" спустили шлюпки и начали поднимать команду затонувшего флагмана. В это время Веддиген с расстояния триста метров выпустил по "Хогу" две торпеды. При этом подводную лодку выбросило на поверхность и ее обнаружили и обстреляли с "Хога", но было уже поздно. Обе торпеды попали в крейсер, который затонул через десять минут.

Теперь было ясно, что в районе действует немецкая подводная лодка. Но у моряков отряда не было инструкций, как действовать в таких ситуациях. Зато была старинная британская традиция: "Своих не бросаем". "Кресси" продолжил спасательную операцию и был торпедирован в 7:25. Он затонул через полчаса.

Гражданские пароходы, парусные рыболовные суда и подоспевшие эсминцы спасли 840 человек. 1450 офицеров и матросов, включая командира "Кресси", погибли. Большинство матросов были резервисты, призванные на короткое время.

Германия ликовала. Подвиг Веддигена воспевали и превозносили до небес:

У англичан, естественно, от этого всего адски подгорало. Немцы в очередной раз показали свое свино-гуннское подлое рыло. Для этих варваров не существовало ни законов войны, ни понятий о чести (неограниченная подводная война была еще впереди).

За свое геройское деяние Отто Ведлдиген получил Железный Крест первой и второй степеней. Через некоторое время, когда он потопил еще более древний британский бронепалубный крейсер и несколько торговых судов, его изваляли в высших орденах всех германских королевств и назначили командовать новейшей субмариной U-29, вступившей в строй перед самой войной.

На этой подводной лодке наш герой и отправился в свой последний поход в марте 1915. Поход был удачный - лодка потопила четыре торговых корабля общим тоннажем примерно семнадцать тысяч тонн. Судя по всему, у Веддигена от успеха сорвало башню, потому что когда в 18 марта у Оркнейских островов он увидел в перископ здоровенный кусок Гранд Флита, вышедший на маневры, капитан-лейтенант решил, что удача опять повернулась к нему лицом, и сейчас он ради любимого кайзера набьет еще больше фрагов.

Увы, удача повернулась к подводному пирату совсем другой стороной. Веддиген выпустил торпеду по линкору "Нептун" (четвертый после "Дредноута" тип линейных кораблей) с шестисот метров, но промахнулся. Как и в случае с атакой 22 сентября, лодку после пуска торпед выбросило на поверхность и ее обнаружили. "Дредноут", шедший в хвосте колонны, не стал тратить снаряды. С радостным воплем: "Popalsya, Suka-Pidor!" ("Ты не уйдешь, негодяй!" (англ.)) сташестидесятиметровый линкор устремился на подлодку. При этом он чуть не врезался в дредноут "Темерери", который едва успел убраться с дороги озверевшего бати. Удар форштевня пришелся в район рубки. Разрезанная пополам U-29 немедленно затонула со всем экипажем.

Когда стало известно, кого именно отправил на дно "Дредноут", корабль получил несколько приветственных телеграмм. Одна из них гласила: "BUNGA BUNGA" Это было шуточное напоминание о знаменитом пранке 1910 года, когда группа известных английских блогеров, покрасившись в негров и переодевшись в эфиопов, явилась на корабль под видом делегации абиссинского королевского дома, расхаживала по кораблю, выкрикивая это самое "Бунга Бунга!", чем выставила Королевский Флот на посмешище.

Так "Дредноут" стал единственным в мире линкором, потопившим подводную лодку, причем не какую-то, а именно ту, к командиру которой у английских моряков был огромный счет. Это была единственная победа патриарха. Ему никогда не довелось открыть огонь по вражеским линкорам - во время Ютландского боя "Дредноут" находился на ремонте.

И все же, это была достойная победа. Большинство дредноутов первой мировой отправились на слом, не только не утопив ни одного вражеского корабля, но даже не поучаствовав в утоплении. По настоящему жестокие бои с участием линкоров развернулись только во Вторую Мировую. И на фоне своих многочисленных детей старый "Дредноут", сумевший все-таки разделаться с одним немецким кораблем (да еще под командой заклятого врага Royal Navy), выглядит весьма достойно.

Deal with it, bitches!

Ням-ням

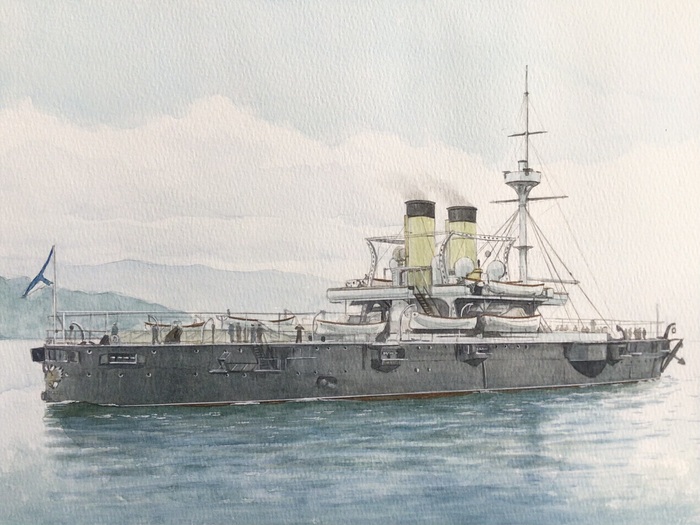

Операция "Шторм". Трагедия броненосца "Безучастный"

История эта сколь нелепая, столь и загадочная произошла в далеком 1905 году. Русско-японская война героический переход эскадры Рожественского вокруг полмира на помощь осажденному Порт-Артуру. Но мало кто знает о таинственной и страшной истории броненосца «Безучастный», который так же в составе эскадры шел к Цусиме.

Официальные источники ни словом не обмолвились о наличии этого корабля в военно-морском реестре, нет о нем упоминания ни в архивах, ни в воспоминаниях современников событий. В чем же дело, обратимся к личности Александра Попова, великого изобретателя русского Радио, далеко не каждый знает, что основной страстью Александра Степановича было конструирование различного оружия. Памятна тогдашнему военному ведомству его ионизационная пушка, которая по дикому стечению обстоятельств была не принята на вооружение, хотя в ноябре 1903 года в Протвино бронепоезд –«Ратимир» вооруженный 3-я ионизационными пушками успешно поразил на расстоянии 9 верст два аэростата.

Но вернёмся к нашей истории, еще в 1902 году Поповым созданы теоретические модели уникальной установки под названием «Искусственный шторм». Вот что пишет об этом Иванов в письме к Луначарскому (да, да они дружили)

«Установка моя, это будущее морской войны, обладаю ею одной, одна Россия сможет стать владычицей морскою, посрамить Англию и Германию, завоевать новые колонии и etc…»

Что ответил на это письмо Луначарский нам неизвестно. Однако к 1903 г. Попов предоставил в адмиралтейство готовые чертежи смету работ. Установку планировалось поместить на броненосце, принцип ее действия был достаточно сложен - под воздействием огромных соленоидов и чудовищной силы тока, морская вода меняла свою структуру таким образом, что становилась, подвластна человеку, оператор установки мог закручивать в локальных областях огромную массу воды в обширные воронки и направлять ее на более чем 12 верст в любую сторону от корабля.

Подобная установка требовала колоссальной энергии для этого на выбранном броненосце «Безучастный» были установлены дополнительные три котла, в дополнение к ходовым машинам, которые давали только треть мощности на ход, остальные мощности были предназначены для установки «Шторм».

Однако, не смотря на все теоретические выкладки и расчет физической модели, дальность действия установки удалось довести только до 2 километров. Дальнейшее повышение мощности грозило ионизацией корабля и сверхпроводимостью всего металла на корабле, не редки были частые удары электротоком вплоть до летального исхода.

Попов пытался менять формы соленоидов, а также переводил установку в прерывистый режим работы, используя автоинерцию воронки, таким образом, удалось увеличить дальность до 5 верст, однако для маневренного морского боя этого по-прежнему было недостаточно.

Однако адмиралтейство решило рискнуть и провести полевые испытания чудо-оружия. В спешном порядке благодаря высочайшему повелению Николая II. Экспериментальный Броненосец «Безучастный» был снаряжен для похода на Цусиму, дававший только треть своего хода, он был поставлен в арьергард конвоя.

Командование не решилось использовать установку близ своих кораблей и приказало «Безучастному» отклонится от курса эскадры и отойти не менее чем на 120 километров южнее. После того как эскадра покинула Порт Габона Либревиль и удалилась на безопасное расстояние, «Безучастный» расчехлил установку и отошёл от порта, именно тогда ранним ясным утром, на траверсе Либревиля было принято решение испытать установку на максимальной мощности.

Самого Попова по счастливой случайности тогда на корабле не оказалось, он сильно захворал в Петербурге. Однако на корабле был его талантливый соратник Родион Ефимович Соляр именно он разработал так называемый пороховой генератор, добавляющий мощности соленоидам и внедрил специальный экран, минимизировавший воздействие ионизации на экипаж.

Итак, все было готово, корабль бросил якорь и встал на траверсе порта.

Соляр отдал команду на запуск котлов, палуба корабля завибрировала, гигантская энергия начала поступать на генераторы, на высокой ноте заныли соленоиды, начал раскручиваться компенсационный маховик.

Части команды не принимавшей непосредственного участия в эксперименте был дан приказ укрыться в трюме. Дальше события развивались стремительно и трагически, сам Соляр сел за рычаги установки, из серебристого конуса преобразователя в зеленую воду уткнулся сияющий луч нестерпимой яркости, воду начало закручивать в чудовищный водоворот.

Соляр передвинул рычаг, максимально удаляя водоворот от корабля, необходимо было подавать новые мощности на генераторы, в действие вступил пороховой ускоритель, череда частых глухих взрывов сотрясла корму корабля – заработало изобретение Соляра, прессованные пироксилинованные заряды высвобождали колоссальную энергию.

Луч стал ощутимо толще, его мощность усилилась, Соляр уверенно вел его дальше от корабля и тут случилось непредвиденное. Матрос первой статьи Погребнюк, не выдержав действия ионизации, так как находился вне пределов экрана в одном из вспомогательных клотиков, обезумев, выскочил на палубу, в руках у него находился обычный матросский рундучок.

Погребнюк начал метаться по палубе, глаза его под воздействием электричества моментально вскипели, это был страшнейший лучевой ожог, инстинктивно закрывая лицо рундучком, Погребнюк влетел прямо в луч преобразователя, луч, неведомым образом отразившись от рундука, ударил прямо по капитанскому мостику, убив практически всех офицеров, командира «Безучастного» и самого Соляра. Наводка луча сбилась, со стапелей сорвался компенсационный маховик, который, проломив палубу, попал прямо в трюм, калеча матросов.

Защитный экран был смят и луч сфокусировался на генераторах.

Обратимся к воспоминаниям коменданта порта Либревиль – Франсуа Гарада – «Русский корабль на горизонте окутался дымом, даже у нас порту были слышен очень громкий гул, я взял бинокль и с ужасом рассматривал броненосец, было такое ощущение, что корабль корежит изнутри какая то странная сила, по всему корпуса пробегали ярчайшие вспышки, походившие на огромной величины «Огни святого Эльма».

Наконец раздался свист оглушительной силы и ярчайшая вспышка, такая, что я от боли закрыл глаза и выронил бинокль, поглотила корабль. Открыв через минуту глаза, я увидел в небе примерно над тем местом, где должен был, находится корабль, очертания какого то громадного ящика, очень похожего на матросский рундучок, потом была еще одна вспышка, изображение рундучка исчезло и все кончилось…»

После этих откровенных воспоминаний добавить что-либо сложно, приведем только мнение доцента института преемственности в Женеве Эдуарда Александровича Грилля.

«Скорее всего, в результате сверхионизации и взаимодействия луча с соленоидами установки корабль самоуплотнился, а так как матрицей своего рода информационной ячейкой служил матросский рундучок Погребнюка, вся структура корабля каким-то образом сверхуплотнилась и поместилась туда, Безусловно, это только моя гипотеза, но более рационального объяснения я не нахожу, то, что видел Гарада – это момент уплотнения, ведь его могло и не произойти и тогда вместо броненосца на траверсе Либревилля оказался бы огромный матросский рундук с броненосцем внутри – это логично» - заключает Грилль.

Остается только добавить, что российское адмиралтейство постаралось вымарать эту историю и поскорей забыть обо все, что напоминало бы эксперименты на борту «Безучастного», самого Александра Степановича Попова отравили агенты охранки в 1906 году, якобы за связь с большевиками.