«Песнь соловья»: провал Анри Матисса в оформлении балета

Анри Матисс и театр – история, мягко говоря, не самой счастливой любви. А его сотрудничество с непревзойденным Сергеем Дягилевым и легендарными «Русскими балетами» над постановкой «Песни соловья» в 1920 году и вовсе превратилось в эталон творческой агонии и коммерческо-художественного фиаско. Ожидания парили высоко, а результат оставил великого художника с чувством, будто его палитру вымазали в грязи. Ирония: Матисс изначально балет не жаловал, а Дягилева считал гением саморекламы. Как же они сошлись?

Дисклеймер: текст не ставит своей целью принизить художественные заслуги Анри Матисса — напротив, он стремится показать мастера в сложный, противоречивый момент его творческого пути. Даже гении иногда оступаются — и именно эти эпизоды делают их человечнее, а историю искусства — живее. Я рассматриваю «Песнь соловья» не просто как провал, но и как яркий пример того, как сцена способна выбить из равновесия даже самых уверенных в себе.

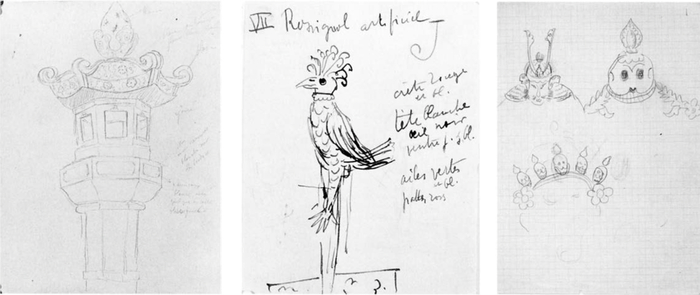

Слева – Анри Матисс. Эскиз для императорского трона. 1919. Справа – Анри Матисс. Эскиз для дракона на центральном медальоне заднего занавеса. 1919 (См. фото в разделе «Статичный соловей и император»).

Матисс, загипнотизированный Дягилевым

Осенью 1919 года в скромное жилище Матисса под Парижем пожаловала царственная делегация: сам Серж Дягилев и Игорь Стравинский. Цель? Заманить мастера цвета в театральные кулисы. Сначала Матисс, как и положено здравомыслящему живописцу, отказался. «Балет? Маскарад и маркетинг», — примерно так отзывался Матисс о затее Дягилева. Однако, встретившись с обаятельным импресарио, он внезапно изменил решение. Позже жаловался жене, что был как под гипнозом. Возможно, так и было: харизма Дягилева — отдельный жанр искусства.

Так станковый гений впервые ввязался в большую декоративную авантюру, сулившую мировую славу (и немалый гонорар в 10 000 франков). Увы, Лондон, куда вскоре пришлось ехать на натурные работы, потребовал еще 2000 – первая ласточка грядущих проблем.

Цвет, движение и печенка

Что может быть проще для колориста Матисса, чем выбрать палитру? Как выяснилось в лондонских театральных недрах – практически все. Художник творил над макетом размером с добрую коробку из-под шляп, при ласковом дневном свете. Но когда его бирюзово-синие видения перенесли на огромные декорации под слепящие софиты, начался хаос. «То, что хорошо смотрится днем, плохо выглядит ночью и наоборот», – в отчаянии писал он домой. Бирюза на стенах вступила в коварный союз с искусственным светом, и черный пол, вместо того чтобы быть благородным фоном, вдруг залился предательским красным румянцем. Катастрофа! Ведь чистый красный Матисс берег для кульминации – мантии Императора.

Но главным кошмаром стало… движение. Матисс мыслил композицию как «неподвижную картину» – четкие цветовые блоки. А тут – танцоры! Эти неугомонные существа в его костюмах носились по сцене по воле хореографа, а не по замыслу художника. Цвета смешивались, формы искажались. Живопись взбунтовалась против хореографии.

Неудивительно, что письма Матисса из Лондона – крик души: «У меня печенки болят с тех пор, как я приехал». В первый день он признавался себе, что «напуган» и не понимает, зачем ввязался в эту авантюру. Работал он, как каторжный: с 9 утра до полуночи, а то и дольше. «Если бы не привык к напряженной работе, я бы сбежал из отеля по-английски», – горько шутил он (или не шутил?). Ежедневно, ровно в три часа, он заявлял Дягилеву, что это его первый и последний балет. Давление усугублялось тенью Пикассо и Дерена, уже блиставших в дягилевских постановках. Матисс с раздражением писал, что кубисты лишь продлевают агонию «отвратительной» балетной основы. Ревность? Страх несоответствия? Всего понемногу.

Статичный соловей и император

Как же разрешил Матисс эти противоречия? Его финальное решение стало компромиссом, отразившим внутреннюю борьбу. Декорации – лаконичные: бирюзово-синий фон, белые колонны, тот самый проблемный черный ковер. Костюмы разрывались между анекдотичной «китайщиной» (критики позже язвили про «типично китайские гармонии», что было смешно для Матисса) и смелыми абстрактными формами.

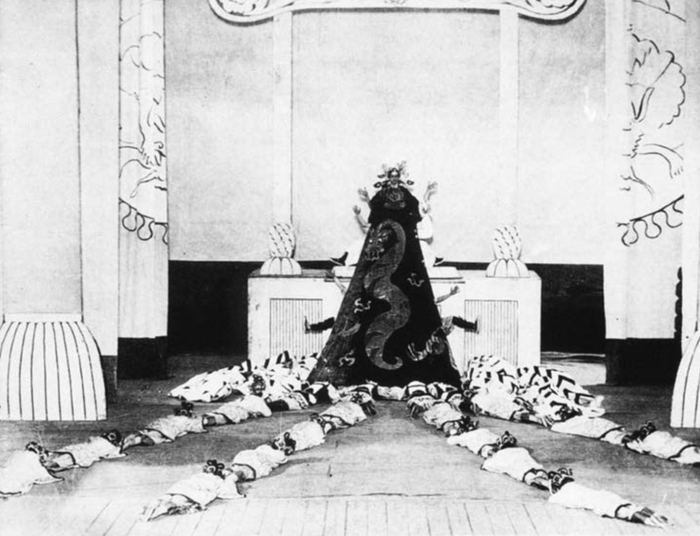

Но главная уступка – статичность. Вместо того чтобы вписаться в динамику, Матисс попытался… остановить балет. Он настоял на серии «живых картин», особенно вокруг Императора. Бедного правителя Мясин, по требованию художника, обрек на почти полную неподвижность и фронтальное позирование, лишив объема и хореографической жизни. Император превратился в декоративный элемент, а весь балет – в череду красивых, но застывших сцен.

Финальная сцена «Песни соловья», поставленного в Парижской национальной опере весной 1920 года. Фотография

Провал на бис

Результат? Провал. Сам Дягилев, по словам Бориса Кочно, винил «герметичную» хореографию Мясина. Но вина лежала и на «герметичном» видении Матисса. Балет казался статичным, лишенным дыхания сцены.

Матисс вернулся в Париж опустошенным. Он продолжал работу лишь из профессиональной чести и страха сравнения с Пикассо – отступить на таком этапе было бы позором. Он сделал даже больше контракта: не только эскизы, но и лично расписывал ткани. И все равно считал этот проект «потерянным временем», оставившим «длительное чувство неудачи».

Что осталось после занавеса

Опыт с «Песнью соловья» стал для Матисса важной — и горькой — главой. Он столкнулся с пределами своего метода, с упрямой многоголосицей театра и невозможностью подчинить сцену живописному замыслу.

Что ж, иногда даже гениям полезно узнать, где не их стезя. Зато какой сюжет для истории искусства!

Титры

Материал подготовлен Вероникой Никифоровой — искусствоведом, основательницей проекта «(Не)критично»

Я веду блог «(Не)критично», где можно прочитать и узнать новое про искусство, моду, культуру и все, что между ними. В подкасте вы можете послушать беседы с ведущими экспертами из креативных индустрий, вместе с которыми мы обсуждаем актуальные темы и проблемы мира искусства и моды. Также можете заглянуть в мой личный телеграм-канал «(Не)критичная Ника»: в нем меньше теории и истории искусства, но больше лайфстайла, личных заметок на полях и мыслей о самом насущном.