Но ответы на многие вопросы может подсказать информационное поле Земли через осознанное сновидение. Сегодня и хотелось бы поделиться этой информацией. Но, как обычно заранее оговорюсь, что информация ненаучная и не предназначена скептикам, не верящим в иные способы получения знаний, кроме научных, с материальными доказательствами.

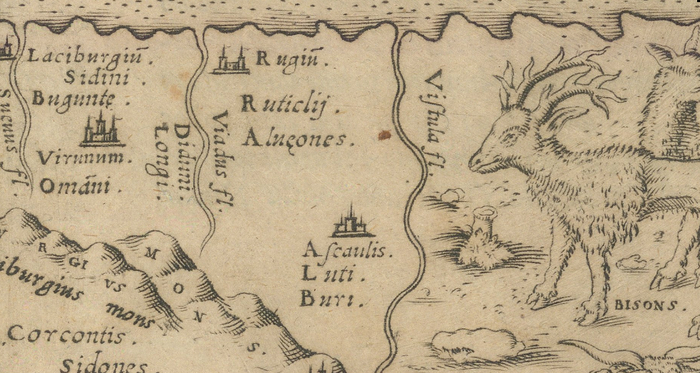

А ведь история Александра оказалась куда более таинственной, чем мы себе представляем. Множество чудес и загадочных явлений сопровождало его всю жизнь. И древние атланты, и адепты Востока, и колдунья-жена – все было на его пути стремления к славе, оборвавшемся у стен Вавилона.

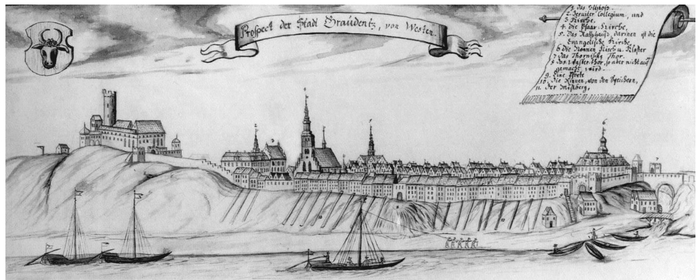

Горит закат. Его прощальным огнем осветились скалы, и стройный кипарис на краю пропасти. Каменистая тропа петляет наверх. Вдали мерцает снежная вершина. А где-то там под сенью кручи – остатки храма. И наползают медленные тени на пожелтевшие колонны, обломки лестницы… Плющом увитое лицо давно забытого героя уставилось в неведомую даль. Кусок мозаики подсказывает, что здесь когда-то была зала. Камнями, мусором завалена теперь она. И крыши нет, только торчит одиноко колонна, да зеленая, когда-то бронзовая чаша валяется вверх дном у ее подножья. Колючие кусты, да отвесные скалы прячут храм от посторонних.

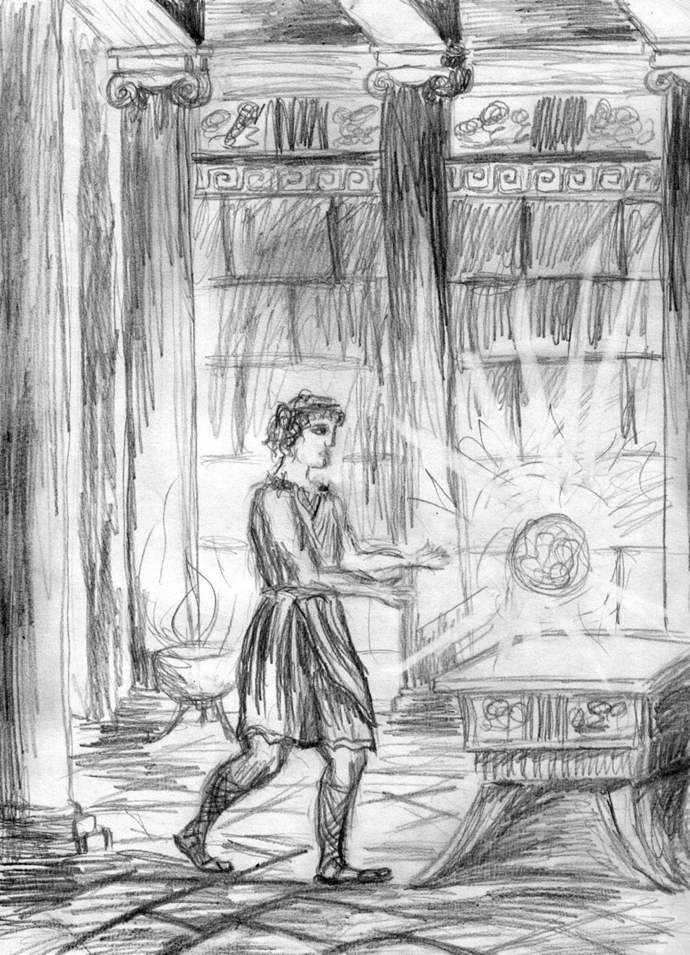

И вот прощальный луч заката скользнул по мрамору колонны и отразился от чего-то наверху. Блеск вспышки ослепил на миг. Все изменилось вдруг. Стою я на полу, с мозаикой цветистой. Стройные колонны изящно держат свод. На мраморных стенах, будто живые – барельефы.

Огонь танцует, извиваясь в той чаше, что тогда валялась. Но теперь она начищена до блеска. Шум голосов… И в залу входят жрицы в тончайших белоснежных туниках.

Вдруг я – одна из них. И вот мы вместе сыплем травы в огонь. Звучат слова древнейшей песни. Ее поют здесь со времен богов, с тех пор, когда они в телах, живые сюда к нам приходили. Страна богов еще была жива за океаном, Атлантидой звалась она.

Но как говаривали боги: «Разверзся океан и проглотил ее в пучину. И только Зевс, великий Зевс с семьей своей тут спасся на Олимпе».

С тех пор он наш отец и бог, и вся его семья священна. Но как давно не приходил он к нам. Лишь изредка сюда приходят тени… Тени богов и богинь. И их советов мы испрашиваем здесь.

«Боги» живут на самой вершине Олимпа. Вокруг – снега и острые пики, но возле их воздушных мраморных дворцов зеленеют деревья и кусты, цветут травы и созревают плоды.

Вдруг в пламени огня проявилась женская фигура. Она стройна и очень высока, словно еще одна колонна, она головой касается перекрытий.

Это Деметра. Она помогает нам, помогает родить земле плоды. Это она дала когда-то нашим предкам семена. Теперь сады кругом. Она принесла семена богов, ведь только у них рос виноград размером с яблоко, а яблоки светились как янтарь. Когда-то и у нас с семян Деметры родилось такое чудо, но время сделало свое... И виноград наш измельчал. Но все равно, если б не Деметра, росли б здесь сорняки.

Приходит к нам она истории поведать, о прошлом и будущем. О том, как жили наши деды до тех времен, как латиняне взяли наши земли, как боги с ними жили рядом, о царях великих и героях, о божьих сыновьях.

Сегодня вновь она, наверно, пришла продолжить свой рассказ…

Деметра улыбнулась и вытащила зеркальце в изящной оправе. И вот оно огромным стало и словно дымкою затянуто. Деметра словно пыль смахнув, развеяла туман, и в зеркале ее стал виден мир другой.

Там был дворец какой-то. За мраморным столом сидела женщина-атлантка с белыми полупрозрачными волосами, уложенными в замысловатую прическу. Ее белая, чуть с голубизной кожа, делала ее похожей на мраморную статую. «Это Гера», - подсказала Деметра.

Гера была женщиной идеальной, скульптурной красоты: точеный ровный нос, высокий лоб, слегка волнистые волосы схватывались великолепной искрящейся диадемой. Такие же искрящиеся серьги свисали до плеч, а на шее мерцало ожерелье. По ее стройной фигуре стекали складчатые перламутровые ткани, искусно сколотые на груди.

Но вот глаза ее были похожи на льдинки, отливающие голубизной. Они уставились в одну точку, и в них отражались картины дальних стран, которые проносились перед ее взором, преломленные хрустальным шаром.

Этот шар вращался перед ней, зависнув над радужной металлической пластинкой.

Гера сидела на резном стуле и смотрела на этот шар, а тот продолжал вращаться, испуская радужные лучи. Он был выточен из какого-то кристалла. Стоило хозяйке погладить рукой радужную пластинку, находящуюся под ним, как в шаре начинали появляться картины того, что происходило в различных местах Земли. Изображение можно было приблизить и замедлить происходящее.

Но что же она рассматривала в своем шаре? В круглой матовой рамке была живая картинка. Там тоже был какой-то дворец. Темные колонны из гранита или яшмы поддерживали своды, тяжелые портьеры спадали густыми складками, в бронзовых чашах бился огонь.

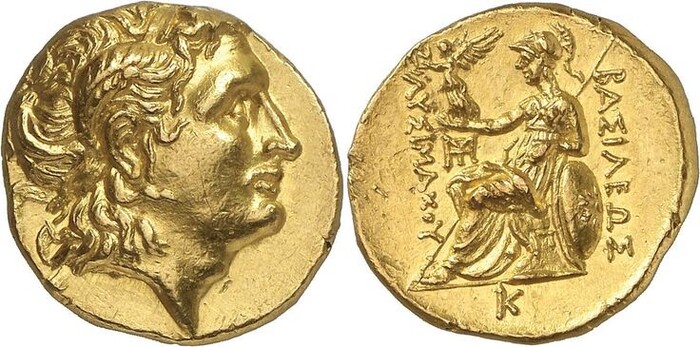

А вот какой-то мужчина с темными вьющимися волосами и окладистой бородой. Он крепок и коренаст. Его фигуру накрывает красный плащ с золоченой каймой, а охапку густых волос стягивает широкий золотой обруч.

«Это Филипп, - снова сказала Деметра. - Филипп - царь Македонии. А вот его жена – Олимпиада, - указала Деметра на стоявшую рядом женщину. - Она была в отличие от мужа, светловолоса и белокожа, потому что происходила из рода, идущего еще от атлантов», - продолжала Деметра.

Ведь кроме богов наших были еще и другие атланты, которые спаслись после катастрофы. Такой была и ее семья. Но в отличие от богов они утратили рецепты долгожительства и со временем забыли истинную природу богов и стали тоже почитать семью Зевса.

«Олимпиада знала древнюю магию, приворотную магию, которую атланты переняли на Земле у расы анунаков или Нифилим с Нибиру пришедших, - говорила Деметра. - Эти анунаки долго держали в страхе атлантов и взымали с них золотую дань, но взамен обучили магии темной, которая приносит плоды быстрые и творит все, что пожелаешь, но потом отбирает молодость и жизнь, и душу отбирает, в плен отправляет навечно к этим анунакам и их рабам страшным – демонам темным», - так говорила Деметра, продолжая рассказ свой.

«Сама Гера купилась на это знание темное, и мужа своего Зевса приворожила, и стал терять он силы свои и подвержен стал колдовству любому и приворотам, даже от женщин земных, и гневлив стал по любому поводу.

Гера мечтала, чтобы ей поклонялись во всем мире, она возомнила, что с помощью магии темной обхитрит учителей своих – анунаков с Нибиру. Магией своей она внушила горделивые мысли и Зевсу. Но ей был нужен еще и тот, кто разнесет славу по миру о ней, о богах Олимпийских. Но он должен был быть крови атлантической.

И тогда Гера дала силы Олимпиаде на один день околдовать мужа своего Зевса. Не перед чем она не останавливалась, ибо забыла о том, что есть мораль, получив знания темные. Впрочем, это всех ждет, кто эти знания получает. Такой была и Олимпиада.

Будучи замужем за Филиппом, с легкостью она отправилась на свидание с самим Зевсом, и польщено было ее самолюбие великое. Зевс же, опутанный магией, видел все словно сон… Но очнувшись понял, что сын у него будет на Земле, и взыграли чувства у него отцовские.

...А вот и рождение сына…

Для придания божественности избранному младенцу Зевс решил совершить знамения для людей с помощью, оставшейся еще со времен Атлантиды техники. Он и другие боги начали производить эффектные вспышки-молнии, пугая людей.

…Вот в ясном небе блеснула ярчайшая молния, и ударил яростный гром. Среди людей началась паника. Они начали молиться богам. Затем по небу полетели искры и сияющие шары. Луч света прошел сквозь стены дворца и проник в комнату, где в это время рождался сын Зевса, которого назвали Александром. И только околдованный Филипп думал, что это его сын, и что он избран богами…»

Снова Деметра смахнула «пыль» со своего зеркала, и картинки изменились. Александр уже подрос. Он часто посещает храмы, ведь там ему являются сами боги. Они показываются даже тогда, когда там есть и другие люди, дабы те еще больше убедились в избранности мальчика.

«Сами боги, конечно же, не спускались с Олимпа, - продолжила свой рассказ Деметра. - Они обладали голографическими технологиями и представляли себя в храме как голографические картинки. Люди же видели высоченные полупрозрачные фигуры своих божеств, которые умели проходить сквозь стены и ходить по воздуху.

Так они показались и юному Александру, более того, они спроецировали ему тот хрустальный шар и показали мир.

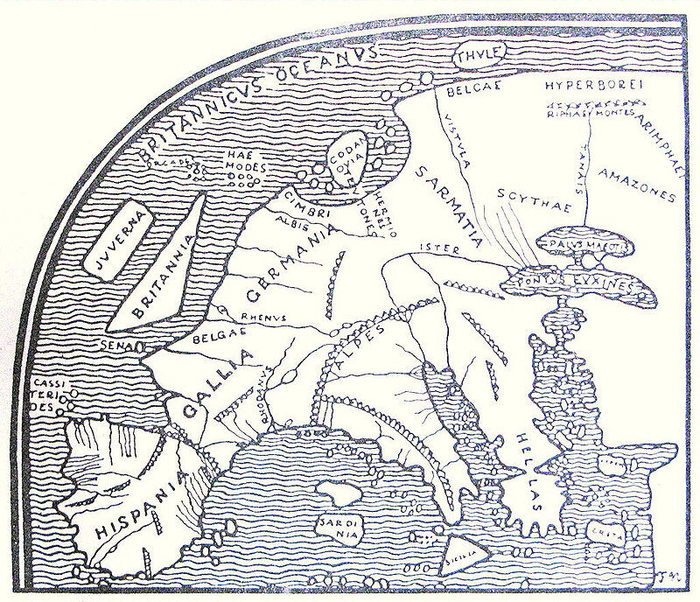

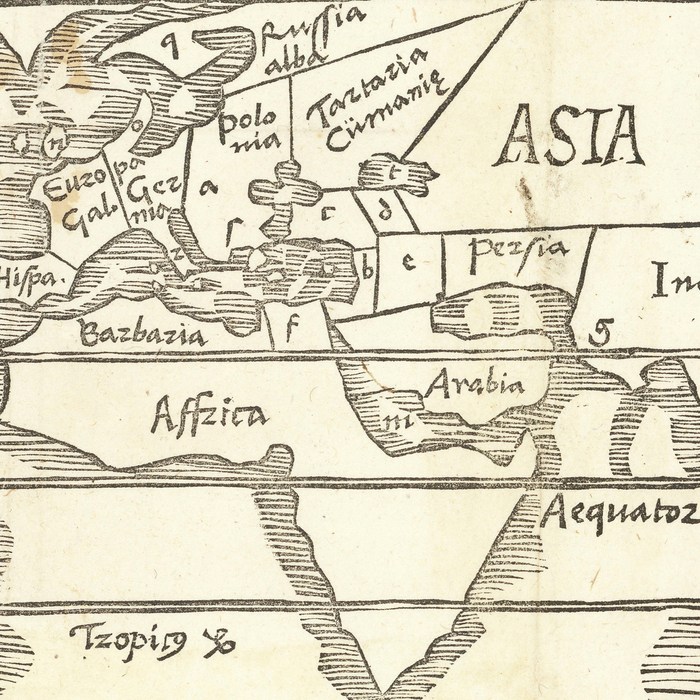

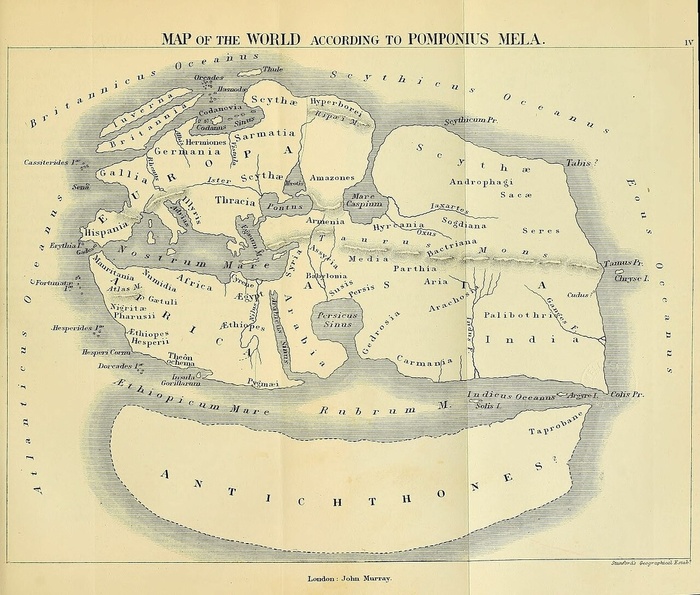

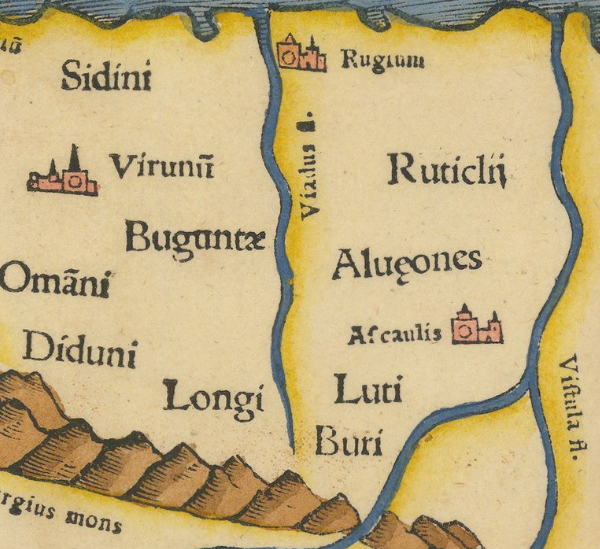

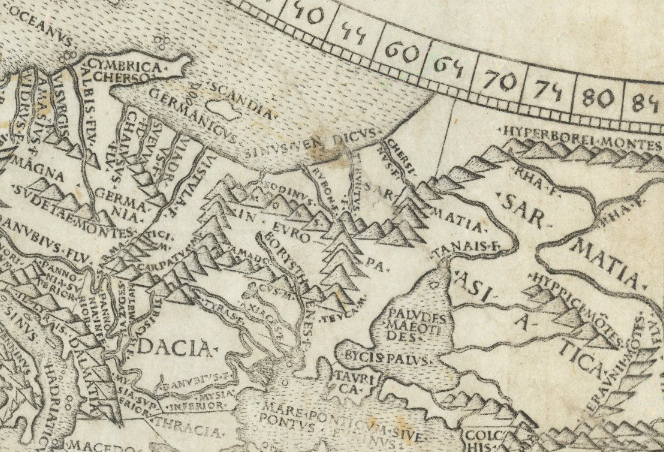

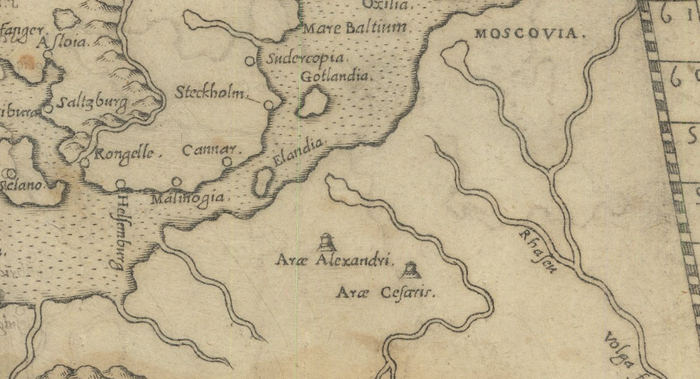

Здесь Александр узнал, что Земля – это шар, что за Индией есть Восточный Океан (Тихий), что там есть другие неизведанные страны и континенты. Он узнал, что если все время идти на Восток, то можно снова прийти в его родную Македонию.

Зевс говорил ему в храме, что он его отец, а поэтому весь мир должен принадлежать ему – Александру. Он обещал помочь в этом. Александр же должен был сделать так, чтобы во всем мире почитали богов-олимпийцев и поклонялись им.

Долгими часами Александр не выходил из храма. Он все больше и больше убеждался в своем божественном предназначении и мечтал владеть миром. Его земной отец – Филипп уже умер, ведь все его жизненные силы истощились под воздействием колдовства жены, и Александр оказался у власти не без помощи его «друзей» с Олимпа», - продолжала свой рассказ Деметра.

…Но тут я вдруг оказалась в теле какого-то мальчишки. Вокруг меня кипит полная приключений жизнь. Во всяком случае, мне тогда так казалось.

Я живу в красивом доме с колоннами.

Во дворе искрится фонтанчик, и его веселые брызги как будто играют со мной. А еще интересно разбежаться в просторном зале и прокатиться по скользким плитам пола. Вот только бы не столкнуться с мраморной красавицей, они же стоят здесь на каждом углу, а еще хуже зацепить медную чашу с огнем. Можно еще покататься на длинной ткани, спускающейся по стене, только бы она не оборвалась.

Но вот нянька, она всегда ходит по пятам в своем сером балахоне, как призрак. А то еще и мать заметит, тогда совсем несдобровать.

Самое же интересное начинается тогда, когда приходит отец. Он такой сильный, доспехи его сияют, как солнце или как та медная чаша, в которой пляшет огонь. Как я хочу иметь такие же, ведь не раз уже видел себя во снах в таких доспехах и с таким мечом. Он очень острый. Ударишь по веткам, и они лежат у твоих ног. А лук такой тугой, совсем не похож на мой игрушечный.

Отец уже показывал мне, как из него стрелять. А шлем его, как пещера, интересно, как он в нем видит то, что вокруг него.

Вот отец пришел чем-то озабоченный, треплет меня по голове. Мама почему-то заплакала, обняла его. Он уходит на войну! Вот бы посмотреть, как там воюют. Мне ведь все равно скоро придется. Старый слуга мне во всем помогал, вот я и пошел к нему.

И скоро жизнь для меня переменилась. Удивительные пестрые шатры, блеск доспехов, сильные лошади, много мужчин. Где же тут мой отец?

Вдруг передо мной откуда-то взялся молодой юноша. «Наверное, и я таким стану», - подумалось тогда.

На голове подошедшего красовался золоченый шлем, а на нем скакали выкованные всадники, и трепалась красная щетина. С его груди на меня уставилась круглолицая женщина, но вместо волос у нее были змеи.

Тонкие золотые пластинки спускались на его плечи, а снизу висели, как юбка. И еще, сверх всего этого – красный плащ, сколотый золотой фибулой на плече.

Юноша снял шлем и наклонился ко мне. Ветер растрепал его темно-золотистые кудри, а светлые глаза с удивлением уставились на меня.

Да, я, конечно, был не в латах. Только дорожная старая туника да сандалии были на мне. Может, это его удивило.

Но не успел я опомниться, как рядом оказался мой отец.

В этот момент я вылетела из тела мальчика и узнала, что тот, кого я здесь встретила, был молодой царь Александр. Он был удивлен поведением мальчика, сбежавшего за отцом в лагерь воинов, и ему понравился такой смелый поступок.

Отец, а он был сподвижником царя, хотел было отправить сына домой, но по просьбе мальчика Александр разрешил ему остаться.

Для мальчишки сделали доспехи. Ох, и радовался же он такому приобретению.

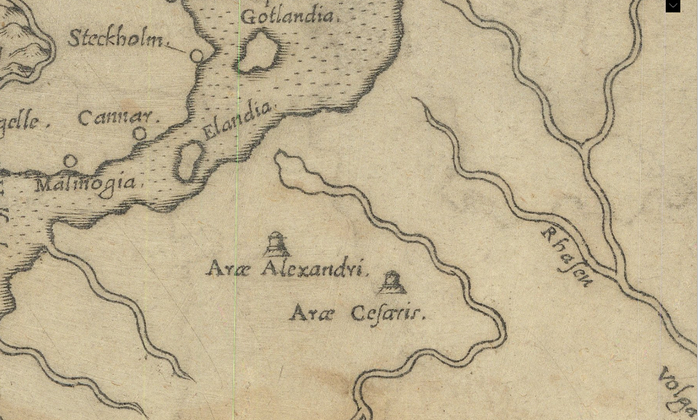

…Александр же, словно на крыльях, покорял одну страну за другой и приносил жертвы богам в храмах и на наспех сооруженных жертвенниках. Ведь они помогали ему завоевывать мир.

Они показывали ему технические приспособления для ведения боя в видениях, которые часто посещали его. Так, он зарисовал конструкции различных таранов и катапульт для бросания «греческого огня» – этих бомб древности.

…Но вот снова все как бы отодвинулось и проявилось в зеркале Деметры.

Александр и его воины уже в Египте. Он и египетский жрец что-то обсуждают в храме. Верховный жрец примкнул к Александру, так как был какой-то заговор против фараона, и теперь он показывал завоевателю древние сокровища, в числе которых был... батискаф.

Этот аппарат египтянам тоже достался еще от древних атлантов, и на нем можно было спуститься в глубины океана.

Александр до всего хотел дойти сам. Сам же он хотел увидеть и дно океана, и его обитателей. И вот он и верховный жрец садятся в прозрачную сферу. Радужный круг рассекает воду, и батискаф погружается вниз.

Темные воды полны таинственных созданий. Александр дивится такому чуду. Но чем глубже они спускаются, тем сильнее страх находит на них.

Из глубины шло какое-то свечение, и вот гигантские черные рыбы, раскрыв свои пасти, понеслись к аппарату.

Но Деметра сказала, что это были вовсе не рыбы, а голографические изображения. Так боги не пускали любопытного Александра в царство Посейдона, бывшего правителя Атлантиды, жившего теперь в подводном дворце.

Александр не выдержал такого испытания, и батискаф понес его наверх. А Деметра продолжила свой рассказ.

«После этой «прогулки» в неизвестное царя ждала неудача в военных делах, и к нему в очередной раз явилась Гера. Она пояснила, что, мол, рано еще ему узнавать тайны царства Посейдона. Не завоевал он еще, дескать, весь мир для богов-олимпийцев, не везде еще им поклоняются. А чтобы побывать в гостях у самого Посейдона, требуется положить на алтарь всего лишь… все страны мира.

С новой силой Александр ринулся в бой. Но вот он встретил женщину – дочь побежденного Бактрийского царя Рокшанек, более известную, как Роксану.

Так его настигла расплата за колдовство матери, ведь красавица Роксана оказалась тоже колдуньей.

Странные для Востока светлые глаза его избранницы завораживали молодого царя, а заговоренное вино кружило голову. И вскоре без Роксаны Александр уже себя не мыслил. Он женился на ней, одурманенный силами магии, которая постепенно начала подтачивать его силы.

Александру теперь все труднее давались победы. Но все же Персия была покорена.

Здесь он много общался с местными жрецами-огнепоклонниками. Персидские жрецы знали много тайн, а свои знания они принесли из легендарной страны Гипербореи. Они рассказывали Александру об Атлантиде и Гиперборее, об их обитателях, истории, войнах. И все больше он убеждался, что возможности греческих богов и их быт походили на жизнь в Атлантиде, тем более что ему сказали, что некоторые из атлантов спаслись и поселились где-то в горах Эллады.

Так, Александр начал сомневаться в происхождении богов.

Все меньше и меньше Александр отдавал почестей своим «богам» и все больше проникался верой персов, их обрядами и обычаями. Он начал носить мягкий персидский халат и шальвары, туфли с загнутыми носами и шапку-колпак, как персы и даже снова женился, теперь на персиянке. За последнюю не преминула «взяться» Роксана. Несчастная персиянка постоянно болела, но Александр не бросал ее. Тогда Роксана подослала убийц… Она считала царя только своим и не желала с кем-либо делить его.

В отчаянии Александр метался по дворцу. Он начал сыпать проклятья на Персию и все персидское, ведь ему было совсем невдомек, что убийц подослала Роксана, а не персы, как ему рассказал старый еврей, что служил при дворце казначеем.

Он проник в доверие царю и стал постоянно рассказывать о своем боге Иегове, который и есть якобы бог всех богов, который обучил Зевса и Геру премудростям божьим, и что без него якобы те бы уже давно умерли, как их земляки-атланты. Так знания персидские об Атлантиде и о том, что боги не боги вообще, а лишь атланты – нашли свое подтверждение. И объяснение нашлось их божественности и бессмертию, объяснение ануначное, к сожалению.

Долго сомневался Александр и проверял Зевса. Вот вновь он рвется в поход…

Вновь двинулись его войска на Восток. И вот они уже у реки Инд. Александр решает с разведывательным отрядом попасть в Индию».

Картинки быстро сменяют друг друга на зеркале Деметры. Вот какой-то храм. Тысячи скульптур застыли в танце на его стенах.

«Скажи отец, вот тысячи богов, и все они тебя не знают, так почему же ты называешь себя богом? - перевелась в сознании речь Александра. - Ты говоришь, что ты меня ведешь, зачем же врать… Я сам весь мир сделаю своим. Слышишь – сам! Как это всегда и делал».

И снова к нему подходит казначей и говорит: «Смотри, обидится отец и встанет на пути твоем. Поверь, уж если будет неудача, то это он ее подстроит, ведь сам ты безупречен… Ты столько битв прошел и даже ранен не был. Ты избран Иеговой…»

А на утро бой настал, и бой тяжкий был, и отступился отец, слоны топтали армию греков, и сам Александр ранен был. Впервые отступил Александр, но не понял ничего он и набросился с проклятьями на отца, решив, что тот специально подстроил поражение.

Но молчал на сей раз отец…

«Неугомонному Александру пришлось уйти из Индии, оставив горы трупов, - продолжила рассказ Деметра. - Он шел назад, решив вернуться в Вавилон для передышки, чтоб вновь вести войну, но на других фронтах».

И снова в зеркале ее картинки замелькали.

Прохладный ветерок треплет листья старой пальмы, а на багровом вечернем небе проступил бледный серп растущей Луны.

На небе зажглись звезды. Но вот одна из них начала увеличиваться. Все больше и больше она.

И вот превратилась звезда эта в огромную пирамиду с огнями красными на своих вершинах и гигантским глазом, пронзающим все и всех.

Зависла пирамида всевидящего ока над скалой, и не мог сдвинуться с места Александр. Невиданная сила утащила его внутрь корабля.

«Так анунаки решили сами встретиться с Александром, чтоб использовать его для своих целей, - сказала Деметра. - Они надеялись, что ведомый рукою отца Зевса, он принесет им древние вещи жрецов Атлантиды и Гипербореи и других стран, что остались на Земле, древние вещи цивилизаций звездных, построивших страны земные, ведь давно мечтали анунаки завладеть знаниями и приборами лемурийцев, гипербореев и атлантов…

На корабле своем анунаки подняли Александра в космос, и он увидел Землю, подобную маленькому голубому шару, где в какой-то малюсенькой точке живут почитаемые им «боги». Но что же это за боги, которые затерялись где-то на голубой пылинке Вселенной, из которой прилетели другие боги, тоже говорящие об Иегове…

И спустили они его на Землю в храм древний, где показали табличку с письменами и рассказали, что там написано древнее пророчество: «Придет великий Посланник Света. Когда ему исполнится 33 земных года, сокрушит он всех лжебогов и лжеучителей незримым мечом и наступит новая эра, эпоха креста, осеняющего земли закатного Солнца (Запад) и тогда распадется эта плита в прах».

Вновь у молодого царя закипела кровь. Ведь ему уже было 32 года, значит, через год...

Он решил, что это он должен был покорить «богов» Олимпа, не зря же были знамения при его рождении. И как он мог стать игрушкой в руках тех, кого называли богами?

Он выхватил меч и ударил им по плите, ослепленный гордыней и сказками анунаков, ловко и коварно, использовавших ее. Ведь на самом деле было пророчество то, сделанное жрецами индусскими, но не о нем оно было…» - проговорила Деметра.

И на зеркале ее вдруг проплыла другая картинка, когда он таким же ударом рассек толстенный узел на ярме, чтобы владеть Азией (Гордиев узел).

«Так здесь снова поступил Александр, - сказала Деметра. - Плита раскололась, но осколки ее не превратились в прах. Не пришло еще время. Александр же не понял этого.

С радостью он вернулся в свой лагерь и решил оставить часть своих войск здесь, а с другой частью вернуться в Грецию, чтобы сокрушить Олимп.

Когда он об этом рассказал соратникам, то те сочли его сошедшим с ума. Такое можно было говорить только в бреду, ведь для них это было святотатством. Кроме того, они и так были измучены походами, а Александр становился все более одержим и необуздан. Колдовство Роксаны тоже продолжало действовать, постоянно изматывая его и лишая рассудка.

Отец Зевс все видел с Олимпа через хрустальный шар, он понял, что сын отступился от него и готов пойти войной на Олимп. Он пришел к сыну, но Александр прогнал видение, разрубив его мечом, прокричав напоследок, что он сам избран богом Иеговой на владение миром и без Зевса может побеждать и быть неуязвимым.

Больше Александр не услышал отца, как и пожелал тогда, после встречи с анунаками».

А Деметра продолжала свой рассказ. Она сказала, что Александр был отравлен своими же соратниками.

«И вот он, корчась от болей, побежал к реке, которая была неподалеку. Он хотел покончить с собой, ведь во всем разочаровался и понял, что уже не может ни покорить мир, ни победить богов Олимпа.

Роксана кинулась за ним. Но он упал и что-то прошептал… «Нет, это не я, не я должен низвергнуть лжебогов. Зачем мне весь мир, если он бесконечно переживет меня. Что этот мир – песчинка! Мир полон лжи, и даже Он, о ком писалось в камне, не сможет это изменить, пока Всевидящее око не сгинет с неба твоего, Земля! Я ничего не знал и был слеп. Кто ты, жена моя? Зачем ты играла мной, словно вещью? Ты хотела, чтобы твоим рабом был царь? Ты убила мою любовь. Прощай! Прощай отец!»

Эти его последние слова были поняты, как бред и не сохранились в истории, - продолжала рассказывать Деметра. - Так окончил свои дни великий завоеватель. А его империя была поделена между его «соратниками», которые и избавились от него.

Всю свою жизнь он был игрушкой горстки спасшихся атлантов, анунаков, собственной жены, непомерного честолюбия и веры в свою избранность. Ведь поверив в свою избранность, человек раздувает свою гордыню до таких пределов, что слепнет от нее и становится марионеткой. Ослепленный гордыней, он сделает все что угодно кукловоду…

Помните – Александр, лишь один из многих, - проговорила Деметра. - Анунаки всегда внушают избранность тем, кого хотят сделать своим инструментом. Они это проделывали и проделывают с целым народом, с правителями и царями, и с простыми людьми, которых считают себе полезными. Их марионетками становились те, кого люди почитали за богов. И никакая цивилизация, и никакие знания не помогли многим из атлантов преодолеть себя и свои пороки и страсти, если дух их крепок не был.

Никакие материальные знания, никакая техника не спасут вас от порабощения теми, кто играет на страстях и пороках. Только освобождение от гордыни и пороков – сделают вас свободными, а захватчиков – бессильными против вас. Прозрение и умение управлять своими страстями – вот ключ к освобождению. Если этого не будет, то даже избавившись от одних врагов при помощи оружия – вы обретете новых, которые используют те же методы. Помните об этом. Бессмертие телесное не спасет, если душа стала смертной…

Лишь некоторые из нас, атлантов осознали это и сумели, преодолев себя уйти в горние миры, но многие, увы, стали смертными духовно и превратились в рабов ануначных. Не повторяйте их судьбу. Пока еще у вас есть шанс спастись.

Но спастись – не означает просто уйти от мирской жизни. Спастись – это значит жить, несмотря ни на что, только осознавая себя и управляя своими эмоциями и поступками. Спастись – это значит не быть игрушкой в чьих-то руках, это значит уметь отличать истину от лжи, уметь чувствовать это, а не обманываться в иллюзиях и не блуждать в тумане своих страстей…»

Деметра продолжала говорить, но уже где-то далеко-далеко, а первые лучи рассветного солнца осветили полуразрушенный храм, пожелтевшие колонны и белоснежную вершину Олимпа…