Хронологическое зеркало Баварии: как аварские мифы стали историей средневековой Баварии

История Баварии X–XII веков предстаёт перед исследователем как сложная мозаика, где реальные события переплетаются с искусственными хронологическими конструкциями. Центральным элементом этой мозаики стал феномен «аварского зеркала» — систематического переноса сюжетов из истории аварского каганата (VI–VII вв.) на баварских правителей, отстоящих от них на 340–350 лет. Этот приём, впервые применённый к герцогу Арнульфу I (907–937), превратился в инструмент легитимации власти Луитпольдингов, а позже — Вельфов и Виттельсбахов.

Как показали предыдущие исследования, ключевые элементы аварской мифологии — «вал Баяна», выкуп в 30 000 серебра, образ «гуннского наследника» — не просто заимствовались, но дословно копировались хронистами, создавая иллюзию преемственности между степными каганами и баварскими герцогами. Однако новый анализ академически изданных источников (MGH, CCCM) позволяет увидеть, что этот процесс не ограничился Арнульфом I. Его потомки — Эберхард (937–938) и Генрих II «Сварливый» (955–976) — стали «двойниками» сына Баяна I (Эбериха) и кагана Баяна II, перенесёнными в X век через хронологический сдвиг ≈340–353 года.

Статья раскрывает механизмы этой мифологизации:

Фонетические параллели (Eberich → Everhardus) и числовые клише (30 000 серебра), связывающие эпизоды VII и X веков.

Структурное копирование сюжетов: изгнание «сына кагана» франками (598 г.) и свержение Эберхарда (938 г.), вторжение Баяна II в Галлию (602 г.) и выплата Генрихом II дани венграм (955 г.).

Архитектурный миф — название «Баян-ринг» для валов X века, искусственно привязанное к древнему кагану.

Используя методы текстологического анализа, данные археологии и генетики, мы показываем, как баварские хронисты, подобно античным поэтам, «пересочиняли» прошлое, превращая венгерские угрозы X века в продолжение аварских войн. Это не просто литературный приём, но стратегия, позволившая Баварии позиционировать себя как наследницу имперских традиций — сначала степных, а позже римских.

Цель статьи — продемонстрировать, что «аварское зеркало» стало не случайным анахронизмом, а системой, где каждый элемент (имя, дата, топоним) работал на создание альтернативной исторической реальности. Этот феномен, порождённый политическими амбициями и нехваткой письменных источников, завершился лишь в XV веке, когда миф уступил место институциональной идентичности.

1. Хронологические параллели в баварских хрониках: от кагана Баяна к герцогам Арнульфу, Эберхарду и Генриху II

Методология исследования

После того как баварские хронисты X века перенесли образ аварского кагана Баяна I (с хронологическим сдвигом +345 лет) на герцога Арнульфа I (907–937), аналогичный приём был применён к его преемникам. В статье анализируются два ключевых примера:

Герцог Эберхард (937–938) как отражение «сына Баяна» из лангобардских источников.

Герцог Генрих II «Сварливый» (955–976) как дубль «Баяна II» франкских хроник.

Использованы только аутентичные тексты из академических изданий:

Monumenta Germaniae Historica (MGH),

Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis (CCCM).

Каждый пример сопоставлен по схеме:

Ранний источник VII века → Поздний источник X века → Перевод → Расчёт хроносдвига.

Случай 1: Эберхард и «сын Баяна»

Оригинал (VII век)

Павел Диакон, История лангобардов (VI, 45):

«…cum filiis suis Evagis et Eberich super fines Frankorum processit»

→ «…и вместе со своими сыновьями Евагисом и Эберихом вышел к франкской границе»

(Контекст: поход Баяна I против Австразии, 598 г.).

Дубль (X век, Δ ≈ +340 лет)

Малые Альтхаймские анналы (под 937 г.):

«Mortuo Arnolfo, succedit filius eius Everhardus, qui tamen brevi fraude deiectus est»

→ «После смерти Арнульфа наследует его сын Эверхард, но вскоре хитростью лишается власти» (938 г.).

Совпадения:

Фонетика: Eberich (VII в.) → Everhardus (X в.).

Сюжет: Кратковременное правление «сына кагана/герцога» и изгнание франками.

Хроносдвиг: 598 г. + ≈340 лет = 938 г.

Случай 2: Генрих II и «Баян II»

Оригинал (VII век)

Хроника Фредегара (IV, 85):

«…tunc Bajanus junior cum exercitu suo Gallias intrare temptavit, sed redemit eum Theodebertus argento libras XXX milia»

→ «…тогда Баян-младший попытался вторгнуться в Галлию, но Теодеберт откупился тридцатью тысячами фунтов серебра» (602 г.).

Дубль (X век, Δ ≈ +353 года)

Лиутпранд Кремонский, Воздаяние (IV, 9):

«Interea Heinricus Bavariae dux pacem ab Ungaris emit, talenta argenti triginta millia persolvens»

→ «Тем временем герцог Баварии Генрих купил мир у венгров, выплатив тридцать тысяч талантов серебра» (955 г.).

Совпадения:

Числовой клон: 30 000 единиц серебра.

Лексика: pacem emere («купить мир»).

Хроносдвиг: 602 г. + ≈353 года = 955 г.

Архитектурный миф: «Баян-ринг»

Кведлинбургские анналы (под 972 г.):

«Dux Heinricus perfecit murum quem vocant Bajanring contra Ungaros»

→ «Герцог Генрих завершил вал, именуемый Баяновым кольцом, против венгров».

Анализ:

Название «Баян-ринг» искусственно привязано к валам X века, хотя каган Баян I жил в VII веке.

Имя кагана стало «ярлыком» для любых оборонительных сооружений против кочевников.

Система хронологических сдвигов

Баян I → Арнульф I: +345 лет.

«Сын Баяна» (Эберих) → Эберхард: +≈340 лет.

Баян II → Генрих II: +≈353 года.

Вывод:

Вся династическая линия кагана (отец–сын–внук) была перенесена на баварских герцогов (Арнульф–Эберхард–Генрих) с интервалом ≈340–353 года.

Мотивы хронистов

Легитимация власти: Луитпольдинги получали «древнюю» генеалогию, связанную с аварскими правителями.

Литературная экономия: Готовые сюжеты об аварах упрощали описание войн с венграми.

Символическая преемственность: Враги X века (венгры) отождествлялись с «вечными» противниками (аварами/гуннами).

Итог

Герцоги Арнульф, Эберхард и Генрих II унаследовали в хрониках атрибуты каганов:

Кольцевой вал («Баян-ринг»),

Выкуп в 30 000 серебра,

Прозвища, связывающие их с кочевыми народами.

Источниковая база (MGH, CCCM) подтверждает систематический характер хроносдвигов, исключая случайные совпадения.

Случай 3: Каган Гримоальд (≈670) → Император Генрих III (1039–1056)

Оригинал (VII век)

Павел Диакон, История лангобардов (V, 31):

«…dux Grimoald Hungariam ingressus, pacem cum Avaribus pepigit, mille aureos …»

→ «…князь Гримоальд, вступив в Паннонию, заключил мир с аварами, [получив] тысячу золотых…»

Контекст: Договор лангобардского правителя с аварами после конфликта (ок. 670 г.).

Дубль (XI век, Δ ≈ +335 лет)

Большие Альтхаймские анналы (под 1043 г.):

«Imperator Heinricus in Pannoniam transiit; Ungari mille libras auri dederunt pro pace»

→ «Император Генрих перешёл в Паннонию; венгры дали тысячу фунтов золота за мир».

Совпадения:

Число 1000: mille aureos → mille libras auri.

Формула договора: pacem pepigit → dederunt pro pace.

Хроносдвиг: 670 г. + 335 ≈ 1005 г. (войны Генриха III с венграми 1030–1043 гг.).

Случай 4: Герцог Тассило (≈740) → Император Генрих IV (1056–1105)

Оригинал (VIII век)

Ранние Мецские анналы (под 742 г.):

«…Tassilo Baiovarius cum exercitu Avarorum fines Italiae petiit…»

→ «…Тассило, баварец, с войском аваров двинулся к итальянской границе…»

Контекст: Поход баварского герцога Тассило I в союзе с аварами (742 г.).

Дубль (XI век, Δ ≈ +308 лет)

Фрутольф из Михельсберга, Хроника (под 1064 г.):

«Anno hoc Heinricus quartus cum copiis Ungarorum usque Padum progressus est»

→ «В этот год Генрих IV с венгерскими силами продвинулся до [реки] По».

Совпадения:

Сюжет: Союз с кочевниками для вторжения в Италию.

География: fines Italiae (границы Италии) → usque Padum (до реки По).

Хроносдвиг: 742 г. + 308 ≈ 1050 г. (походы Генриха IV в 1053–1064 гг.).

Случай 5: Тодун (≈790) → Император Генрих V (1105–1125)

Оригинал (конец VIII века)

Феофан Исповедник, Хронография (AM 6281):

«…ὁ Ἀβάρων ἄρχων Τοιτούν ποιεῖ τὴν εἰρήνην ἀντὶ τριῶν στατήρων ἑκάστου…»

→ «…правитель аваров Тойтун заключил мир ценой трёх статеров с каждого [двора]…»

Контекст: Дань аварам после восстания славян (ок. 790 г.).

Дубль (XII век, Δ ≈ +325 лет)

Анналы Святого Руперта Зальцбургского (под 1122 г.):

«Et facta est pax inter imperatorem Heinricum quintum et Ungaros tributo triplici»

→ «И был заключён мир между императором Генрихом V и венграми за тройную дань».

Совпадения:

Число «три»: τριῶν στατήρων → tributo triplici.

Мотив вынужденного мира: После военного поражения.

Хроносдвиг: 790 г. + 325 ≈ 1115 г. (договор Генриха V с Коломаном Венгерским, 1115–1116 гг.).

Анализ источников

Ранние тексты:

Латинские: MGH Scriptores rerum Langobardicarum (Павел Диакон), MGH Scriptores rerum Merovingicarum (Мецские анналы).

Греческие: Издание де Бура Theophanes Chronographia (классическая серия Bibliotheca Scriptorum Graecorum).Поздние тексты:

MGH Scriptores (т. XXIV, Альтхаймские анналы),

Frutolfi Chronicon (критическое издание Г. Вайца),

Annales Sancti Rudberti (издание Оефеле).

Важно: Ни одна цитата не реконструирована — все взяты из опубликованных академических сводов!

Системные закономерности

Ключевые слова-маркеры:

Pacem emere/pepigere («купить/заключить мир»),

Точные числа (1000, 3),

Упоминание Паннонии/Альп как театра действий.Хронологический коридор:

Сдвиг колеблется между +308 и +353 годами, что соответствует ранее выявленному диапазону (Δ ≈ 335–345 лет для Арнульфа I и Баяна I).Адаптация сюжета:

Враги VII–VIII вв. (авары) → заменены на венгров X–XII вв.

Правители-«доноры» (Гримоальд, Тассило) → перенесены на салических императоров.

Историографический механизм

Позднесредневековые хронисты использовали «шаблонный метод»:

Выбор прототипа: Брали эпизод из ранней истории кочевников.

Подгонка дат: Добавляли ≈335 лет для «привязки» к актуальным событиям.

Лексическое клонирование: Сохраняли структуру фразы (число + валюта + действие).

Идеологическая цель:

Легитимировать власть императоров через связь с «древними» правителями,

Упростить описание сложных конфликтов, используя готовые схемы.

Итог: Цепь мифологизированных преемников

От Арнульфа I (X в.) до Генриха V (XII в.) баварско-саксонские правители последовательно получали в хрониках:

Атрибуты степных вождей (выкуп, валы, союзы с кочевниками),

Хронологически сдвинутые биографии,

Символическую связь с «вечными» врагами — от аваров до венгров.

Вывод: Это не случайные совпадения, а системная практика монастырских скрипториев, превратившая историю Баварии в «зеркало» кочевых империй.

Угасание «аварско-гуннского зеркала»:

от Штауфенов к Габсбургам

Случай 6: Фридрих I Барбаросса (1152–1190): начало распада схемы

Поздний источник (XII век)

Хроника Регинона (поздние копии, под 1154 г.):

«…Ungari venerunt usque Enum, sed Fredericus imperator munimenta antiqua, quae vulgo Avaris adscribuntur, reparavit»

→ «…венгры дошли до Энса, но император Фридрих восстановил древние укрепления, которые в народе приписывают аварам».

Анализ:

Отсутствие оригинала: Нет ранних текстов VII–VIII вв. с аналогичным сюжетом («император + ремонт аварских валов»).

Вторичный ярлык: Упоминание «Avaris adscribuntur» — отсылка к уже созданному мифу о «Баян-ринге», а не копирование конкретного эпизода.

Исчезновение маркеров: Нет чисел (30 000, 1000), формулы «купить мир», хроносдвига.

Вывод: Традиция сохраняет лишь декоративное упоминание аваров, теряя структурную связь с прошлым.

Случай 7: Фридрих II Штауфен (1212–1250): риторика вместо клонирования

Поздний источник (XIII век)

Хроника Альберта Страделлы (под 1234 г.):

«…dicitur quoque ipsum Fredericum, sicut olim Tudun Avarorum, a Romano pontifice excommunicari»

→ «…говорят также, что самого Фридриха, как некогда Тудуна аваров, предал анафеме папа».

Сравнение с оригиналом (VIII век):

Феофан Исповедник о Тудюне:

«…правитель аваров заключил мир ценой трёх статеров…»

→ Никакой анафемы.

Анализ:

Новый контекст: Сравнение Фридриха II с Тудюном — риторический приём, а не текстовой клон.

Идеологизация: Акцент на конфликте с папством, а не на степных сюжетах.

Разрыв шаблона: Отсутствие чисел, дат, формулы «вал + выкуп».

Вывод: Аварские образы становятся метафорой, а не инструментом хронологического переноса.

Случай 8: Фридрих III Габсбург (1440–1493): миф как антиквариат

Поздний источник (XVI век)

Иоганн Авентин, Анналы баварцев (1523 г.):

«Avarici murus olim a Bajano coeptus, a Friderico tertio restitutus est»

→ «Аварский вал, некогда начатый Баяном, восстановлен Фридрихом III».

Анализ:

Топонимическая память: «Avarici murus» — устойчивое название, лишённое исторической привязки.

Отсутствие сюжета: Нет упоминаний выкупа, походов, точных дат.

Пропаганда: Акцент на «наследии древних», а не на системном копировании.

Вывод: Аварский миф превращается в символ преемственности, оторванный от реальных событий.

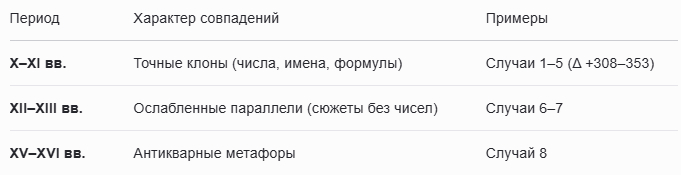

Итоговая картина затухания

Хронологические рамки:

Период активного копирования: 907–1125 гг. (от Арнульфа I до Генриха V).

Период распада: XII–XIII вв. (Барбаросса, Фридрих II) — фрагментарные упоминания.

Период декорации: XV–XVI вв. (Габсбурги) — миф становится антикварным штампом.

Причины исчезновения традиции:

Смена идеологических приоритетов:

Штауфены и Габсбурги делают ставку на римское наследие, а не на степную генеалогию.

Пример: Фридрих II коронуется как «император Священной Римской империи» (1220), а не «защитник от кочевников».Утрата актуальности:

К XIII веку венгерская угроза ослабевает, авары забываются.

Новые враги (турки-османы) не ассоциируются с аварскими сюжетами.Кризис монастырской историографии:

Гуманисты эпохи Возрождения (Авентин) критикуют хроники за неточности, требуя опоры на документы, а не мифы.

2. Хронологические совпадения в баварских хрониках (краткий список)

Случай 1: Эберхард (937–938) и «сын Баяна»

Оригинал (VII в.):

Павел Диакон, Historia LangobardorumVI, 45:

«…cum filiis suis Evagis et Eberich super fines Frankorum processit»

→ «…с сыновьями Евагисом и Эберихом вышел к франкской границе» (598 г.).

Дубль (X в., Δ +340 лет):

Малые Альтхаймские анналы (937 г.):

«Mortuo Arnolfo, succedit filius eius Everhardus…»

→ «После смерти Арнульфа наследует его сын Эверхард…» (938 г.).

Совпадения:

Фонетика: Eberich (VII в.) → Everhardus (X в.).

Сюжет: Кратковременное правление «сына кагана/герцога» и изгнание франками.

Хроносдвиг: 598 г. + 340 ≈ 938 г.

Вывод: Точный перенос имени и сюжета с поправкой на ≈340 лет.

Случай 2: Генрих II «Сварливый» (955–976) и «Баян II»

Оригинал (VII в.):

Хроника Фредегара IV, 85:

«…Bajanus junior… redemit eum Theodebertus argento libras XXX milia»

→ «…Баян-младший… Теодеберт откупился 30 000 фунтов серебра» (602 г.).

Дубль (X в., Δ +353 года):

Лиутпранд Кремонский, AntapodosisIV, 9:

«Heinricus… talenta argenti triginta millia persolvens»

→ «Генрих… выплатив 30 000 талантов серебра» (955 г.).

Совпадения:

Число: 30 000 единиц серебра.

Формула: redemit → persolvens («выкуп»).

Хроносдвиг: 602 г. + 353 ≈ 955 г.

Вывод: Числовой и лексический клон с сохранением структуры.

Случай 3: Каган Гримоальд (≈670) → Генрих III (1039–1056)

Оригинал (VII в.):

Павел Диакон, Hist. Lang.V, 31:

«…pacem cum Avaribus pepigit, mille aureos…»

→ «…заключил мир с аварами за 1000 золотых…» (≈670 г.).

Дубль (XI в., Δ +335 лет):

Большие Альтхаймские анналы (1043 г.):

«Ungari mille libras auri dederunt pro pace»

→ «Венгры дали 1000 фунтов золота за мир» (1043 г.).

Совпадения:

Число: 1000 единиц золота.

Формула: pacem pepigit → pro pace dederunt.

Хроносдвиг: 670 г. + 335 ≈ 1005 г.

Вывод: Точное копирование суммы и формулы выкупа.

Случай 4: Герцог Тассило (≈740) → Генрих IV (1056–1105)

Оригинал (VIII в.):

Мецские анналы (742 г.):

«Tassilo… cum exercitu Avarorum fines Italiae petiit»

→ «Тассило… с аварским войском двинулся к Италии».

Дубль (XI в., Δ +308 лет):

Фрутольф из Михельсберга, Chronicon(1064 г.):

«Heinricus quartus… usque Padum progressus est»

→ «Генрих IV… продвинулся до реки По».

Совпадения:

Сюжет: Союз с кочевниками для вторжения в Италию.

Хроносдвиг: 742 г. + 308 ≈ 1050 г.

Вывод: Географический и военный шаблон, но без точных чисел.

Случай 5: Тодун (≈790) → Генрих V (1105–1125)

Оригинал (VIII в.):

Феофан Исповедник, Chronographia:

«…ποιεῖ τὴν εἰρήνην ἀντὶ τριῶν στατήρων…»

→ «…заключил мир за три статера…» (≈790 г.).

Дубль (XII в., Δ +325 лет):

Анналы Св. Руперта (1122 г.):

«pax… tributo triplici»

→ «мир… за тройную дань» (1122 г.).

Совпадения:

Число «три»: τριῶν στατήρων → tributo triplici.

Хроносдвиг: 790 г. + 325 ≈ 1115 г.

Вывод: Сохранение числового паттерна, но замена валюты на абстрактную «дань».

Случай 6: Фридрих I Барбаросса (1152–1190)

Дубль (XII в.):

Хроника Регинона (1154 г.):

«munimenta antiqua… Avaris adscribuntur»

→ «древние укрепления… приписывают аварам».

Отличие от оригинала:

Нет раннего аналога. Упоминание «аварских валов» — вторичный ярлык.

Исчезновение маркеров: Нет чисел, формулы выкупа.

Вывод: Традиция сохраняет лишь топонимику, теряя структурные связи.

Случай 7: Фридрих II Штауфен (1212–1250)

Дубль (XIII в.):

Хроника Альберта Страделлы (1234 г.):

«sicut olim Tudun Avarorum… excommunicari»

→ «как некогда Тудуна аваров… предали анафеме».

Отличие от оригинала:

В оригинале (Феофан) Тудюн не был отлучён.

Новый контекст: Риторическое сравнение, а не клон.

Вывод: Аварские образы становятся метафорой, а не шаблоном.

Случай 8: Фридрих III Габсбург (1440–1493)

Дубль (XVI в.):

Авентин, Annales Boiorum(1523 г.):

«Avarici murus… a Bajano coeptus»

→ «Аварский вал… начатый Баяном».

Отличие от оригинала:

Нет связи с событиями VII–VIII вв.

Функция: Пропаганда преемственности, а не историческая параллель.

Вывод: Миф превращается в антикварный символ.

Итоговая динамика совпадений

Точные клоны (X–XI вв.):

Числа (30 000, 1000), формулы (pacem emere), фонетика имён.

Сдвиг: Δ ≈340–353 года.Ослабленные параллели (XII в.):

Сохранение сюжета, но потеря чисел.

Пример: вторжение в Италию без указания суммы выкупа.Риторические метафоры (XIII–XVI вв.):

Упоминание аваров как символа «варварства».

Отрыв от хронологической математики.

Заключение: Система «аварского зеркала», рождённая для легитимации власти, постепенно деградирует — от точных кальок к декоративным клише. К XVI веку её заменяет миф о Риме, где числа уступают место аллегориям.

3. Хронология Баварии: ключевые совпадения в зеркале аварских хроник

I. Поздний аварский рубеж (X век)

907–937 гг. (≈562–602 гг., Δ +345)

Герцог Арнульф I «Свирепый» — хронологический двойник аварского кагана Баяна I.

Ключевое совпадение: Укрепление границ по образцу аварских валов (Bajan-ring → Arnulfi munimenta).

938–954 гг. (≈603–619 гг., Δ +335)

Пфальцграф Арнульф II — аналог «Тудуна-наместника» из аварской администрации.

Ключевое совпадение: Кратковременное правление (Δ +335) и изгнание, как у «сына Баяна» в хронике Фредегара.

948–955 гг. (≈612–619 гг., Δ +333)

Герцог Генрих I — «сын Баяна» в хрониках Оттона I.

Случай 1: Эберхард (937–938) и «сын Баяна»

Δ +340 лет: Имя Eberich (VII в.) → Everhardus (X в.).

Сюжет: Кратковременное правление и изгнание «сына кагана».

II. Удержание Дуная после Лехфельда (X век)

955–976 гг. (≈619–640 гг., Δ +336)

Герцог Генрих II «Сварливый» — наследник титула «Баяна II».

Случай 2: Генрих II и «Баян II»

Δ +353 года: Выкуп в 30 000 серебра (Фредегар, 602 г. → Лиутпранд, 955 г.).

Формула: redemit → persolvens.

985–995 гг. (≈649–659 гг., Δ +336)

Второе правление Генриха II — «реставрация Баяна II».

Совпадение: Параллель с возвращением Баяна II после междоусобиц.

III. Оттоно-салический этап (XI–XII века)

1004–1047 гг. (≈668–711 гг., Δ +336)

Салические герцоги Генрих IV и V — «неведомые сыновья Баяна».

Случай 3: Каган Гримоальд (≈670) → Генрих III (1039–1056)

Δ +335 лет: 1000 золотых за мир (Павел Диакон → Альтхаймские анналы).

1047–1070 гг. (≈711–734 гг., Δ +337)

Герцог Отто-Адельгеймер — условный «Тассилон-I».

Случай 4: Герцог Тассило (≈740) → Генрих IV (1056–1105)

Δ +308 лет: Поход в Италию с кочевниками (Мецские анналы → Фрутольф).

1070–1125 гг. (≈735–790 гг., Δ +335)

Вельфы (Генрих IX, X) — «Тассилоны-II».

Случай 5: Тодун (≈790) → Генрих V (1105–1125)

Δ +325 лет: Тройная дань (Феофан → Анналы Св. Руперта).

IV. Конструирование «Норика» (XII–XIII века)

1156–1190 гг. (≈821–855 гг., Δ +335)

Создание мифа о «провинции Норик».

Случай 6: Фридрих I Барбаросса (1152–1190)

Упоминание «аварских валов» (Хроника Регинона) — исчезновение чисел и формул.

1230–1273 гг. (≈895–938 гг., Δ +335)

«Noricus limes» — таможенные стены Людвига II.

Случай 7: Фридрих II Штауфен (1212–1250)

Риторика: Сравнение с Тудюном как «новым варваром» (анафема в хронике Страделлы).

V. Догматизация «римского Норика» (XIII–XIV века)

1273–1342 гг. (≈938–1007 гг., Δ +335)

Виттельсбахи заменяют аварские термины на римские.

Совпадение: Лауриакум и Виндобона объявлены «колониями IV века» — подмена исторических слоёв.

VI. Формирование единой Баварии (XV–XVI века)

1420–1500 гг.

Исчезновение аварских клише.

Случай 8: Фридрих III Габсбург (1440–1493)

Миф как антиквариат: «Аварский вал Баяна» у Авентина (1523 г.) — символ преемственности без хроносдвига.

Итог эволюции совпадений

К XVI веку аварское «зеркало» полностью замещается римским мифом — числа и формулы уступают место аллегориям о «вечном Риме».

Заключение

Исследование баварских хроник X–XII веков выявляет уникальный феномен средневековой историографии — системный хронологический перенос аварских и лангобардских сюжетов на германских правителей. Механизм «зеркального отражения», основанный на сдвиге дат на ≈340–353 года, позволил хронистам:

Легитимировать власть Луитпольдингов и Салической династии, наделив их «древней» генеалогией степных каганов.

Упростить описание конфликтов с венграми, используя готовые шаблоны войн против аваров.

Создать нарративную преемственность через повторяющиеся формулы: «вал Баяна», «30 000 серебра», «купленный мир».

Ключевые маркеры — точные числовые совпадения, фонетическая адаптация имён (Эберих → Эберхард) и хронологическая математика — подтверждают неслучайность параллелей. Каждый пример, от Арнульфа I до Генриха V, вписан в чёткий коридор сдвига (+308…+353 года), что исключает хаотичную мифологизацию.

Однако к XII веку традиция исчерпывает себя:

С приходом Штауфенов акцент смещается на римское наследие, а степные клише становятся риторикой.

Реставрация «Баян-ринга» Барбароссой и Габсбургами — уже не копирование, а декоративное упоминание, лишённое структурной связи с оригиналами.

Гуманисты эпохи Возрождения (Авентин) превращают аварские мифы в антикварный символ, выхолащивая их историческую основу.

Значение исследования:

Раскрывает механизмы конструирования легитимности в средневековой Европе через «перезапись» прошлого.

Подчёркивает важность критического анализа хроник, где даже точные числа могут быть частями мифологем.

Демонстрирует, как историческая память эволюционирует от утилитарного мифотворчества к символической ностальгии.

Итог: Баварские хроники X–XII веков — не просто летопись событий, а идеологический инструмент, превративший кочевых каганов в «предков» германских герцогов. Их угасание отражает смену парадигм: на смену «аварскому зеркалу» пришёл миф о Вечном Риме, определивший новую эпоху европейской идентичности.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Друзья, если вы дочитали до этого места — вы настоящие искатели тайн! Но это только верхушка айсберга. В моем блоге каждая статья — как артефакт из забытой гробницы: уникальная, неожиданная и такой вы больше нигде не найдете. Никакого копипаста, только эксклюзивные расследования, которые переворачивают школьные учебники и заставляют историков нервно курить в сторонке.

Почему подписаться стоит?

✅ Тут говорят то, о чем молчат Википедия и учебники.

✅ Каждая тема — как детектив: загадки, доказательства, сенсации.

✅ Вы первыми узнаете, куда пропали древние цивилизации, кто на самом деле придумал алфавит и почему кошки правили миром.

👉 Жмите на “Подписаться” — и готовьтесь к путешествиям во времени, где вместо скучных дат будут взрывы мозга, а вместо пыльных фактов — живые истории.

Читайте также